- •Введение

- •Основная часть

- •Особенности пуска турбин аэс

- •Пусковые схемы блоков аэс

- •Пуск блоков аэс из холодного состояния

- •1.2 Остановка турбины и ее пуск из горячего и неостывшего состояний

- •1.2.1 Явления, возникающие в турбине при снижении нагрузки и остановке

- •1.2.2 Остановка турбины в горячий резерв

- •1.2.3 Выбег ротора

- •1.2.4 Остановка турбины с охлаждением

- •Аварийная остановка турбоагрегата

- •Остывание турбины и элементов блока при остановке в горячий резерв

- •Уход за остановленной турбиной

- •1.6. Пуск неблочной пту из горячего и неостывшего состояний

- •Пуск блоков из горячего и неостывшего состояний

- •Расчетная часть

- •Расчет турбины к-1200-240

- •Расчет турбины к-1000-60

- •Экономическая часть

- •3.1.Расчет технико-экономических показателей аэс

- •3.1.1.Основные положения

- •Заключение

- •Список литературы

Пуск блоков аэс из холодного состояния

Рассмотрим в качестве примера пуск мощного энергоблока АЭС, выполненной по двухконтурной схеме, при температуре металла корпуса ЦВД турбины менее 80 °С. Пусковая схема второго контура показана на рисунке 1. При нормальном режиме работы пар, образующийся в парогенераторах 1 (на рисунке 1. показан только один парогенератор), пройдя ГПЗ, поступает в ЦВД, а затем в СПП (показан только один корпус СПП). Сепарат из сепаратосборника 2 насосами 3 закачивается в деаэратор. Затем осуществляется промежуточный перегрев пара в двух ступенях, питаемых из первого отбора ЦВД и из паропровода свежего пара. Конденсат греющего пара из конденсатосборников 4 сбрасывается в подогреватели высокого давления 5. Перегретый пар из СПП поступает в ЦНД (на схеме показаны только два ЦНД), на входе в которые установлены стопорные заслонки. Расширившись в ЦНД, пар конденсируется в конденсаторе, и отсюда конденсатными насосами первой ступени подъема 6 конденсат направляется через холодильники эжекторов к кон- денсатоочистке 7, а из нее — к конденсатным насосам второй ступени 8. Последние подают конденсат через систему регенерации низкого давления, питаемую паром ЦНД, в деаэратор. Из деаэратора питательный насос, приводимый конденсационной турбиной (показан один турбонасос), подает воду в парогенератор через систему регенерации высокого давления.

При нормальном режиме работы деаэраторы турбоустановки питаются паром из коллектора собственных нужд энергоблока, куда он подается из холодной нитки промежуточного перегрева (после ЦВД). Эжекторы конденсационной установки, циркуляционной системы, уплотнений используют пар из разделительной линии деаэраторов. Приводные турбины питательных установок используют пар из горячей нитки промежуточного перегрева (за СПП). Как правило, нормальное питание этого оборудования от отборов турбины возможно только при нагрузках, больших определенного минимума: при меньших нагрузках давления в отборах значительно уменьшаются и требуется переход на посторонний источник пара большего давления. Для этого используется быстродействующая редукционная установка собственных нужд энергоблока (БРУ- СН). Она уменьшает давление свежего пара до необходимого уровня, обеспечивая питание и деаэратора, и приводных турбин питательных насосов энергоблока из коллектора собственных нужд и даже подавая при необходимости пар в общестанционный коллектор для питания оборудования соседнего энергоблока.

Переходя к описанию пуска энергоблока, необходимо сразу же отметить, что он выполняется в значительной степени автоматически по программам, заложенным в ЭВМ. Поэтому, описывая ниже работу оборудования, мы, по сути дела, будем рассматривать, какие команды «отрабатывает» оборудование энергоблока под воздействием автоматических систем управления. При неработающих автоматических системах эти операции должен выполнять оператор энергоблока.

Перед пуском энергоблока из общестанционного коллектора собственных нужд в коллектор собственных нужд энергоблока подается пар. Он будет использоваться тем оборудованием энергоблока, которое в нормальных условиях питается от работающей турбины. Перед пуском энергоблока его деаэраторы заполняются обессоленной водой и с помощью вспомогательных электронасосов (ВПЭН) организуется рециркуляция питательной воды через деаэратор. Подавая пар из коллектора собственных нужд в деаэратор, осуществляют деаэрацию питательной воды и заполнение ею барабана парогенератора. В дальнейшем уровень питательной воды в парогенераторе поддерживается специальным регулятором питания парогенератора (РПП), который изменяет расход питательной воды, подаваемой ВПЭН или турбопитательным насосом (ТПП).

Как обычно, пуск энергоблока начинается с пуска конденсационной установки, конденсатор которой в последующем будет принимать пар, вырабатываемый реакторной установкой и не идущий в турбину. Параллельно или до начала пуска конденсационной установки начинается пуск реакторной установки. Для этого разогревают первый контур сначала с помощью теплоты, выделяющейся за счет энергии остаточного тепловыделения твэлов и энергии потерь главных циркуляционных насосов, а затем и теплоты, подводимой нагревателями, установленными в компенсаторах объема. Далее производят пуск реактора. Во время всех этих процедур теплота через парогенератор передается во второй контур. Она используется для прогрева паропроводов свежего пара. Постепенное повышение давления в главных паропроводах до ГПЗ осуществляется по специальной программе воздействием на регулирующий клапан БРУ-К и дренажи паропроводов. Прогрев паропроводов, как обычно, во избежание гидравлических ударов ведется по участкам. Прогрев участка от ГПЗ до регулирующих (или стопорнорегулирующих) клапанов осуществляется подачей пара через байпасы ГПЗ и сбросом образующегося конденсата через дренажи в расширительный бак. Паропроводы и расположенная на них арматура прогреваются с вполне определенной скоростью (паропроводы — со скоростью примерно 10 °С/мин, арматура — со скоростью 3 °С/мин) для того, чтобы избежать в них высоких температурных напряжений. Паропроводы и арматура считаются достаточно прогретыми, если их температура достигла 220—230 °С.

Далее осуществляется пуск в работу системы маслоснабжения. Последовательно проверяют работу всех насосов и автоматических блокировок их включения, уровни масла в главном и питающих (если они имеются) масляных баках. Затем при работающей системе смазки осуществляют пуск насосов системы гидростатического подъема роторов (основного и резервного), блокировок их двигателей

И, наконец, ВПУ. Нормальная работа системы маслоснабжения должна обеспечивать требуемые значения определенных параметров, указанных в инструкции по обслуживанию: давления масла на уровне оси турбины (более 0,12 мпа), перед валоповоротным устройством (около 0,07 мпа), в системе гидростатического подъема (около 10 мпа), предусмотренные давления масла под поршнями сервомоторов стопорных и регулирующих клапанов, в импульсных линиях и линиях управления сервомоторами.

Далее обычным образом проверяется работа системы защиты.

После прогрева паропроводов и арматуры, расположенной на них, и достижения давления в конденсаторе, равного 28—30 кпа, осуществляют толчок и разворот ротора турбины (рисунке 2). Непосредственно перед толчком открывают дренажи на трубопроводах отборов, из ресиверов, расположенных за СПП, из паропроводов греющего пара СПП. К этому времени должна нормально работать система концевых уплотнений, ротор должен вращаться валоповоротным устройством. С помощью механизма управления турбиной (если пуск неавтоматический) сначала открывают стопорные заслонки ЦНД, а затем в ЦВД подается пар и ротор приводится во вращение. Поскольку мощные турбины блоков АЭС имеют дроссельное парораспределение, при котором пар подается по всей окружности первой ступени, то с точки зрения равномерности прогрева корпуса турбины абсолютно безразлично, каким органом (регулирующим, стопорным клапанами, ГПЗ или ее байпасом) подавать пар в турбину. Однако удобнее всего это, конечно, делать регулирующими клапанами.

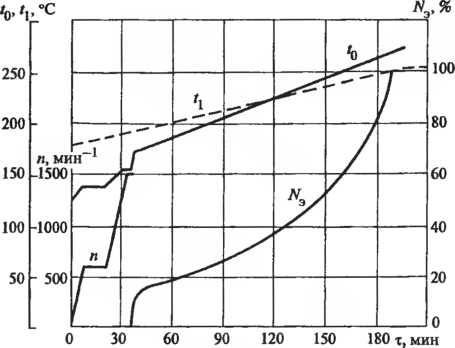

где:N — частота вращения; — мощность; t0 — температура пара за регулирующими клапанами; t1 — температура пара перед ЦНД

Рисунок.2- График-задание пуска машиной турбины двухконтурной АЭС из холодного состояния:

Частоту вращения ротора доводят до 600 мин-1, когда требуется примерно 15-минутная выдержка для прогрева корпуса ЦВД и исключения большой разности температур по фланцу, а также прогрева роторов ЦНД для исключения появления в них высоких температурных напряжений, способствующих росту возможных дефектов и приближающих ротор к состоянию хрупкого разрушения. После выдержки частота вращения повышается до синхронной, турбина выводится на холостой ход, и в таком режиме осуществляется проверка тепломеханического состояния турбины. Измеряются следующие параметры: разность температур по толщине фланца корпуса ЦВД (она не должна превосходить 70— 80 °С), осевой сдвиг ротора, относительное расширение роторов, прогиб ротора ЦВД (он не должен превосходить 0,05 мм), разность температур верхней и нижней образующих корпуса ЦВД (она не должна превышать 50 °С), температура выходных патрубков ЦНД (она должна быть не более 70 °С), разность температур фланцев по сторонам корпусов (не должна превосходить 25—30 °С), температура баббитовой заливки опорных подшипников (не более 100 СС), температура масла на входе (40—45 °С) и на выходе (около 65 °С) подшипников, вибрация корпусов подшипников и некоторые другие параметры.

При работе турбины на холостом ходу осуществляют проверку автомата безопасности без повышения частоты вращения, а когда необходимо — с повышением частоты вращения.

В процессе разворота турбины выдерживается в соответствии с графиком-заданием (рисунке 2) температура пара перед проточными частями ЦВД и ЦНД. Для управления температурой перед ЦНД используют регулятор расхода свежего пара, идущего на вторую ступень СПП. К концу режима холостого хода давление в конденсаторе снижается до 10—14 кпа.

После проверки всех систем генератор синхронизируется с сетью, включается в сеть и сразу берется начальная нагрузка с тем, чтобы обеспечить охлаждение выходных патрубков ЦНД увеличенным расходом пара. Далее набор мощности осуществляется по графику. Во время набора мощности контролируются все перечисленные выше показатели надежной работы. По мере прогрева турбины закрывают дренажи.

С увеличением мощности турбины давления в ней повышаются, и на определенном этапе появляется возможность перевода питания деаэраторов, питательных насосов и другого оборудования с постороннего источника на пар от «собственной» турбины.

При нагрузке главной турбины около 40 % номинальной приводная турбина, работающая на паре из коллектора собственных нужд, переводится на питание паром после СПП. Температура пара за СПП, как правило, на 60—70 °С выше, чем температура его в коллекторе собственных нужд. Поэтому во избежание появления высоких температурных напряжений в деталях приводной турбины перевод питания необходимо осушествлять достаточно медленно (в течение примерно 30 мин). При еще большей нагрузке (примерно 60—65 % номинальной) пар в коллектор собственных нужд начинает поступать от турбины, снабжая деаэраторы и связанные с ними устройства.

При нагрузке главной турбины более 50 % к ней подключается система регенерации высокого давления. После взятия полной нагрузки энергоблок переходит в режим нормальной эксплуатации.