- •1. Захват Алжира Францией. Выступления алжирцев против французских колонизаторов в XIX в.

- •1.2 Борьба за объединение Вьетнама в 60-70 гг. (Искунство)

- •3. Борьба за объединение страны (1960-1975).

- •4. Образование Социалистической Республики Вьетнам (срв).

- •1. Египет в XVIII – начале хix в. И экспедиция Наполеона Бонапарта.

- •1. Египет в XVIII – начале XIX в. И экспедиция Наполеона

- •2.2 Особенности политического развития Индии в период становления независимой государственности (50–70-е годы XX в.) искунство кусками – переделать!

- •4. Предпосылки деколонизации Британской Индии.

- •2. Индия после обретения независимости: борьба вокруг определения путей развития.

- •7. Борьба вокруг определения путей развития Индии после обретения независимости.

- •1. Африканская работорговля и ее значение.

- •3.2 Превращение Японии в мировую экономическую державу (60–80-е годы XX в.). Особенности японской модели развития. Искунство

- •Европейские Ост-Индийские компании (оик) и отличительные черты их деятельности

- •Причины и последствия советско-китайского раскола конца 50-х—начала 60-х гг.

- •Африка накануне колониального раздела.

- •Цели реформ Реза-шаха Пехлеви в Иране (1925-1941) и их осуществление

- •2.Милитаризация Японии в 30гг. Агрессия в Китае

- •2. Политика.

- •2.1. Внутренняя.

- •2.2. Внешняя.

- •Русско-китайские отношения в 17-18 вв.

- •«Белая революция» в Иране и крах шахского режима

- •1. Трансформация индийского общества и особенности становления капиталистических отношений в Индии во второй половине хix в.

- •2. Индия после обретения независимости: борьба вокруг определения путей развития.

- •7. Борьба вокруг определения путей развития Индии после обретения независимости.

- •1. Англо-русское соперничество на Среднем Востоке в хix в.

- •2. Сунь Ятсен и его роль в политической истории Китая в хх в.

- •1. Сипайское восстание в Индии в 1857–1859 гг., его ход и значение.

- •Политический кризис в Индии 1857-1859 гг, его ход и значение.

- •2. Объединение Китая под властью Гоминьдана. Борьба Гоминьдана с кпк. Образование кнр (1949 г.) и становление новой власти.

- •6.2. Объединение Китая под властью партии Гоминьдан. Социально-экономическая политика Чан Кайши в 20-30 гг.

- •Социально-экономическая жизнь Японии в 17-18 вв.

- •Египет в эпоху г.А. Насера (1952–1970 гг.) и а. Садата (1970–1981 гг.).

- •2. Американская оккупация Японии (1945–1952 гг.). Складывание послевоенного японского политического устройства.

- •2. Хронология. 1945-1952.

- •1. Китай после Мао.

- •2. Начало реформ, основные события[20].

- •3. Суть

- •4. Реформы.

- •Социально-экономические и политические реформы в Турции между мировыми войнами. (плохо составлен)

- •2. Хронология. 1923-1934.

- •1. Просветительское движение в Индии XIX в. И образование Индийского национального конгресса.

- •1. Индия в период колониальных завоеваний (2/2 18 – нач 19 вв)

- •3.1. Коминтерн и страны Востока: развитие коммунистического движения в азиатско-африканском мире в межвоенный период

- •Опиумные войны и их роль в «открытии» Китая.

- •Англо‑французское соперничество в Юго‑Восточной Азии к. 19 – н. 20 вв.

- •1.Движение Тайпинов, их социально-экономическая и политическая программа, религиозные воззрения.

- •2. Апартеид: сущность доктрины, ее реализация в юар. Современные концепции расового противостояния.

- •5. Реализация апартеида. Юар 1948-1990.

- •5.0. Закон о регистрации населения 1953.

- •1. Колониальная модернизация Египта в конце XIX – начале XX в.

- •4. Конкретика.

- •Борьба империалистических держав за сферы влиятния в Китае на рубеже 19-20 вв.

- •2.Кутвейский кризис( нет)

- •5.0. Африка.

- •Сукарно и его роль в становлении независимой Индонезии

- •II Израиль-ооп.

- •1. «Новые османы» и конституционное движение в Османской империи.

- •Вариант 3: 20. «Новые османы» и конституционное движение в Османской империи

- •1. «Открытие» Кореи и его последствия.

- •1. «Революция Мэйдзи»: исторический смысл, ход событий и их значение.

- •2. Причины и последствия распада колониальной системы в Азии и Африке. Феномен неоколониализма.

- •«Открытие» Японии и кризис токугавского сёгуната.

- •Тайные общества в Цинском Китае. Особенности их деятельности и роль в политической жизни.

- •27. Раздел Британской Индии и его последствия для геополитической ситуации в Южной Азии.

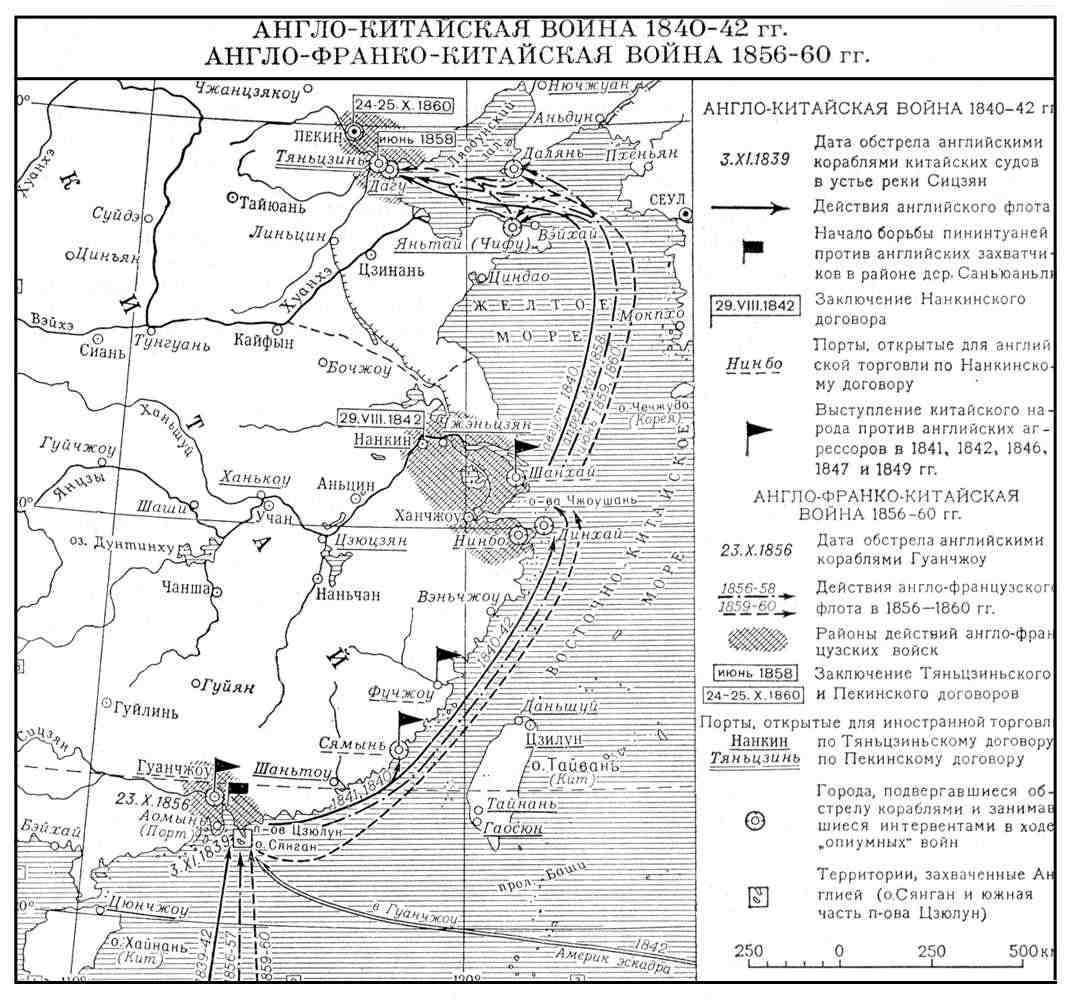

Опиумные войны и их роль в «открытии» Китая.

Нач.19 в. – преемственность китайской изоляции, что не устраивает Европу – ей нужны рынки сбыта. Мало того, что в К. рубежа 18-19 вв внутренний кризис, так еще и ВБ домогается отмены ограничений цинского правительства. Ответом ей был эдикт Георгу III (представитель Макартней) в духе «К. не нуждается в иностранных товарах». ВБ продолжила слать представителей в К. Выросла роль частных купцов. В 1834 в Кантон был без согласия Цин направлен лорд Непир, как уполномоченный наблюдатель за англ-кит торговлей. Цин возбухла, Непир не отказался покинуть К., устроил военную провокацию. Краеугольным камнем конфликта стал опиум – ввозился из соседней Индии. В чем соль: раньше торговый баланс был в пользу К. – ВБ намного больше вывозила по стоимости, чем ввозила, а в 1773 пр-во ВБ Индии установило монополию на торговлю опиумом – отличный способ ограбить и отравить китайский народ. Формально торговля запрещена еще в 1800, но китайская верхушка и сама наживалась на торговле опиумом, да и обострять отношения с ВБ отношения. Но были и патриоты, которые подавали императору петиции. Наиболее видный – Линь Цзэсюй – назначен в колыбель опиумной торговли, Гуанчжоу, где начал уничтожать опиум (1839) – повод для ВБ.

Первая О.В. (1840-1842) – первая англо-китайская война.

Военные действия начались еще в 1839 осенью, на море. ВБ начала войну без объявления таковой. Английская эскадра блокировала Кантон, Амой, Нинбо, грабили окрестности Кантона (Гуанчжоу), в поисках драгоценностей вскрывали могилы. Растерянные цины сменили Цзэсюя Ци Шанем, готовым капитулировать – взрыв китайского недовольства. В 1842 взяли Шанхай, откуда по Янцзы поднялись к Нанкину. 29 августа 1842 – Нанкинский договор: Гуанчжоу (Кантон), Амой (Сямынь), Фучжоу, Нинбо и Шанхай объявлены открыты для ВБ торговли и поселения. Гонконг (Сянган) – отходит ВБ. + 21 млн долларов контрибуции + упразднить монопольную корпорацию купцов Гунхан + пошлины с иностранцев не выше 5% + право «наибольшего благоприятствования» (т.е. дать льготы любой стране = дать их и Англии). В дополнение - в 1843 ВБ навязала К. «дополнительное соглашение о торговле в пяти портах»: экстерриториальность, что вообще, на мой взгляд, крайняя наглость + консульская юрисдикция (неподсудность кит.властям). Теперь ВБ может спокойно создавать свои сеттльменты и управлять ими. США и ФР посмотрели на это всю, пустили слюну и навязали К. свои договоры. 3 июля 1844 – на США распространились нанкинские и доп.статьи; 24 октября 1844 – фр-кит.договор с этими же привилегиями +право католической пропаганды (идеалогическая экспансия). Первая О.В. положила начало разложению кит.феод.общества, росту тов-ден отношений, появлению компрадорской буржуазии (посредники между иностранцами и китайским рынком).

Вторая О.В. (1856-1860) англо-франко-китайская:

Сначала Европа заявляла о нейтралитете, но увидела выгоду в бедах К. – зазвучали требования о пересмотре прежних договоров (теперь требование неограниченной торговли по всей территории К. + легализация торговли опиумом). После заключения Парижского мира в 1855 ВБ и ФР начали усиленно готовиться к новой войне. Повод –

Арест английских контрабандистов. Декабрь 1857 г. - требования ВБ о пересмотре договоров отвергнуты - > объединенные англ-фр войска заняли Гуанчжоу, взяв в плен местного губернатора. Базой стал Гонконг. В начале 1858 г. военные действия развернулись в устье р. Бэйхэ на севере Китая. Под угрозой оказался Пекин. Из двух зол выбрав, как им казалось, меньшее цины капитулировали перед европейцами. 1858 – тяньцзинские англ-кит и франко-кит договоры: ВБ и ФР получили право на постоянные миссии в Пекине, беспрепятственное продвижение своих подданных по К., торговать по р.Янцзы, легализована опиумная торговля, К. обязался выплатить контрибуцию. США, официально не воевавшие с К., тоже добились торговых привилегий, а Россия заключила с К. Айгунский договор, разрешавший вопрос об Амурском крае (левый берег отошел Р., плавание по Амуру, Сунгари, Уссури – только для Р. и К.) + в том же 1858 – тяньцзиньский договор – Р. получила права торговли в открытых портах + постоянная миссия в Пекине + право консульской юрисдикции.

Но ратифицировать договоры К. что-то не пожелал, возобновились военные действия – теперь уже в Северном Китае. Решающая битва – 21 сентября 1860 г. близ Пекина, поражение К. – ВБ и ФР идут на Пекин, по дороге разграбили и сожгли летний дворец императора – насчет этого варварства возмутилась мировая общественность. 1860 – уполномоченный цинского дома князь Гун заключил с Вб и ФР Пекинские конвенции: тяньцзинские договоры подтверждены + 16,7 млн. лянов контрибуции + Тяньцзинь = открытый порт + юг Коулунского (Цзюлунского) п-ва – ВБ + право вывозить кули (= легализация работорговли).

Ноябрь 1860 г.-Пекинский договор с Р.: Уссурийский край – России. По требование евр.держав в Пекине создано МИД – Цзунлиямынь.

Итог войн: К. закабаляется капиталистическими державами + с их помощью стало реальным подавить тайпинское восстание.

Вариант 2:

Англия на рубеже XVIII-XIX в. постеп-но монополиз-ет внеш. торговлю на юге и добив-ся отмены огранич-й цинского прав-ва. 1793 – МИССИЯ МАККАРТНЕЯ, хотел упразднить огранич-я и установить диплом. отнош-я – неуд. Имп-р Цяньлун боялся нарушить изоляцию Китая. 1818 – new безуспешн. представ-во. После ликвид-и Ост-Индск. компании активность частн. англ. купцов на ДВ усилилась. 1834 – лорд Непир в Гуанчжоу, устроил воен. провокацию. В целом стоимость экспорта – чай/шелк/ткани – значит-но превосходила стоимость импорта => англ. дельцы решили изменить соотнош-е: 1773 – прав-во Брит. Индии устан-ет МОНОПОЛИЮ НА ТОРГОВЛЮ ОПИУМОМ – ср-во ограбл-я китайцев. С 20-х гг. 19 в. ввоз опиума резко возрос, в 1835-38 ввозилось уже ок. 35,5 тыс. ящиков в год, с 1773 по 1839 доходы Брит. Индии возросли в 70 р. Всего в 1795-1838 было ввезено 450 тыс. ящиков (1 ящик = 60 кг. опиума). В Китае торговля опиумом была запрещена => контрабанда, при посреднич-ва англ./америк. Часть сановников, типа Линь Цзэсюя, воспротивились, предупреждали импер-ра о пагубных последствиях торговли опиумом. 1838 – Линь назначен в Гуаньчжоу бороться против опиумн. торговли => прекращ-е торговли/блокада фактории англ. купцов/конфисковал и уничтожил 20 тыс. ящиков => Англия начин. ВОЕН. ДЕЙСТВИЯ. 1839 – воен. столкн-я на море, с 1840 – ПЕРВАЯ ОПИУМНАЯ ВОЙНА. Англичане блокируют Гуаньчжоу/Сямэнь; десант на о-вах Чжоушань – резня; взятие Динхая, Линь отстранен, вместо него – сторонник капитуляции ЦИ ШАНЬ – Англия не удовлетв-на размерами уступок. Ци арестован, Англия вводит new воен. силы. В 1841 заним. окрестности Гуаньчжоу, вновь берут Динхай/Нимбо, в 1842 – Усун, затем – Шанхай, подним-ся по Янцзы и берут Чжэньцзян => перерезан путь, связыв-й столицу с юж. провинциями => капитул-я Цннск. Прав-ва. 29 авг. 1842 – НАНКИНСКИЙ ДОГОВОР. Открытыми для англичан объявл-сь Гуанчжоу/Сямэнь/Фучжоу/Нинбо/Шанхай, Гонконг переходил Англии, Китай платил контриб-ю в 21 млн. дол., упразднял монопольн. корпорацию купцов Гунхан, максим. пошлины на импорт – 5%. 1843 – дополнит. соглаш-е «о торговле в 5 портах»: в них вводилась неподсудность китайск. судам + возм-сть основывать сеттлменты + право «наибольш. благоприятствования». 1844 – Китай вынужден подписать договор с США, распростран-й на них все права англичан. 1844 – аналогичн. договор с Францией + право католиков вести в Китае миссионерск. пропаганду. Начало полуколониальн. закабалению Китая положено. Война показала экономич. (вооруж-е!) и полит. отсталость Китая; одной отваги не хватало. Против захватчиков поднялся народ: 1841 – восст-е жителей деревни Саньюанли (созданы «отряды усмирения англичан»), Саньшацунь, в провинциях Фуцзянь и Чжэцзянь (общ-во Черной воды). Цинские власти – против => в глазах народа станов-сь сообщником англичан.

С 1850 – ВОССТ-Е ТАЙПИНОВ => капиталистич. державы хотят сделать Китай колонией, требуют в 1854 пересмотра старых договоров, желая добиться неогранич. торговли на всей террит-и – отказ Китая => подгот-ка к войне. Усилена после Парижск. мира 1856. Предлог – арест англ. контрабанд-стов на кит. судне «Эрроу». НАЧАЛО ВТОРОЙ ОПИУМНОЙ ВОЙНЫ. Англ. эскадра бомбит Гуанчжоу и высаж. на побер-е десант. В Гуандуне созд-ся народн. ополч-е, в 1857 англичане вынуждены оставить форты близ Гуанчжоу, но перевес сил сказывался. Тогда же к Англ. присоед-сь Франция; для Нап. III предлогом стало убийство француза-миссионера в Гуанси. Базой иностранцев стал Гонконг. После отказа наместника Гуандуна пересмотреть старые договоры англо-франц. вооруж. силы вновь стали бомбить Гуанчжоу и заняли его. В 1858 пошли на сев., на Тяньцзинь => цинск. прав-во идет на уступки. ТЯНЬЦЗИНСКИЕ ДОГОВОРЫ: Англия и Франция получ. право иметь в Пекине постоян. миссии/свобод. передвиж-е англ. и франц. подданных по Китаю и право торговли по Янцзы/право неогранич. деят-сти миссионеров/сниж-е размеров пошлин/контриб-я/офиц. легализ-я опиумн. торговли. + договор с США, кот-е не участв-ли в войне: открытие для них 7 китайск. портов с правом аренды там зданий/земли + право на постоян. миссию в Пекине. 1858 – АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР с Рос.: в ее собств-сть переходил левый берег Амура от р.Аргуни до устья; плавание по Амуру/Уссури/Сунгари запрещ-сь для всех, кроме России/Китая + Тянцзиньский договор с Рос.: право торговли в открыт. портах/постоян. консульск. миссия. Однако Цинское руков-во не хотело ратифицировать соглаш-я => ВОЗОБНОВЛ-Е ВОЕН. ДЕЙСТВИЙ. С 1860 – воен. действия англо-франц. войск в Сев. Китае. 25 авг. – захват Тяньцзиня, поджоги/убийства. В 1860 заняли Пекин, разграбив и уничтожив императ. летний дворец. Импер-р бежал, уполномоч-й цинск. дома князь Гунн заелючает с Англ. и Франц. ПЕКИНСКИЕ ДОГОВОРЫ: подтвержд-е тяньцзинск. + 16,7 млн. лянов контрибуции. Узакон-е работорговли – право на вывоз из Китая кули. 1860 – ПЕКИНСКИЙ ДОГОВОР с Рос.: Уссурийск. край признан террит-ю Рос. В Пекине создан спец. орган по иностр. делам во гл. с Гунном. 1861 – переворот Гунна и матери наследника престола Цы Си. С 1875 Цы Си правит от имени возведенного на престол несовершеннол. племянника имп-ра Гуансюя. ГЛАВ. РЕЗУЛЬТАТ – дальнейш. закабал-е, но препятствием к реализ-и договоров стало тайпинск. движ-е. Запад пошел на союз с Цин, чтобы его подавить.

Особенности функционирования колониальной системы в 20-30 гг..

Предыстория.

1. Реальный жесткач начался в 80ые. «Борьба за Африку» - около 90% континента фактически неизвестно и не поделено. И уже к началу XX века – разорвали на куски.

2. Идейная суть – колонии считают панацеей от экономической замкнутости + учение о свободной торговле. Предмет престижа. Показатель величия – сколько у тебя колоний. Часто экономически – не важно (для Германии – всего 0,02%!!! – зато сколько шуму!)

Экономикс.

1. В целом. Огромное влияние метрополии. Что производить, по каким ценам (выращивание чая на экспорт в Индии, Индонезии и на Цейлоне). «Национальные» банки базируются в метрополии (Египет). Но и плюсы – привнесение капитализма, развитие инфраструктуры. Низшие слои населения нищают. Но и – возникновение собственной буржуазии (сначала – только посредники-купцы между западом и колонией). Монетизация отношений.

2. С/х Плантации + «Консервативный» вариант помещичьего капитализма. Арендатор отстраняется от собственной продукции. Шеф выдаёт крестьянину инвентарь и бросает его пахать. Тот получает только часть урожая. В Египте такие крестьяне – зэбы, на Филиппинах – баррио + Издольные хозяйства – интенсифицируют производство. Выращивают выгодные культуры. Аренда более мягкая, но всё равно помещик гребёт основное. Но – уже больше капитализма, заботится о прибыли и модернизации.

3. Промышленность. Рост фабричной продукции – текстильные фабрики Индии. Там, где фабрики приживаются хуже (Китай) – 80% ручное. Кустари. Иногда – попытки недопущения развития местной буржуазии (все владельцы фабрик и поставщики сырья – из метрополии) – французы во Вьетнаме. Сложности столкновения западного капитализма и традиций. Всё идёт наоборот: в Европе механизация началась в промышленности, а ИСАА – в транспорте. Неприятие машинного производства.

4. Урбанизация. Но рост производства – зависит от поставок оборудования – только с Запада. Такое положение сохранится вплоть до Второй Мировой.

Политика.

1. К началу века – абсолютный тариф чмо. Войны между «хозяевами» колоний: испано-американская (у США теперь Куба и Пуэрто-Рико), англо-бурская (англичане впервые использовали «выжигание земель» при отступлении и систему концлагерей для женщин и детей партизан) и русско-японская. Автохтоны курят бамбук.

2. Где-то в начале века: «пробуждение Азии». Глядя на успехи Японии – сочувствие им, понимание своих прав: антиколониализм, национализм, либерализм.

3. Отдельные этносы особенно консолидированы и сильны: бенгальцы и маратхи Индии, азербайджанцы Ирана, арабы Сирии.

4. Влияние метрополий – высокая политическая культура постепенно перенимается.

5. Отсюда – революции (в Иране, Младотурки, Синьхайская).

6. Только 2 страны участвуют в 1ой мировой: османы и Япония. Османы теряют почти всё. Османы революционизированы, внутри останков империи социалисты, исламисты, наци. В общем – мрак (см. билет).

7. 1917ый год разъединил русских мусульман – падение Ак Падишаха (Белого Царя – то есть, Николая) – сепаратизм, хотят отделиться.

8. Татарин Султан-Галимов. Революционер, многих к себе перетянул. К 22ому большинство мусульман в СССР. Но басмачи бунтуют вплоть до 30ых.

9. Общие итоги 1ой мировой: призывы США к антиколониализму, «открытым дверям», африканские колонии Германии + Ирак и Палестина – под протекторатом Лиги Наций.

10. 30ые – агрессия держав «оси». Японцы в Маньчжурии, Италия – в Ливии и Эфиопии, захват Муссолини Албании.

11. Но и среди автохтонов – много сторонников фашистов. Арабы недовольны английской политикой помощи евреям в колонизации Палестины (1917-1939). Целые полки мусульман-наци.

12. Дальше – 2ая Мировая.

Социальные процессы.

1. После 1ой Мировой – национализм абсолютно повсеместен (до войны – разве что в Индии, Китае, Японии).

2. Причины: и экономические, и тяжесть эксплуатации ресурсов во время войны. Мобилизация.

3. Революционеры – чаще из буржуинов, крестьян, интеллигентов – почти никогда не офицерство, не помещик какой-нибудь (у них по-прежнему, в среднем от 60 до 90% всей земли).

4. 70-80% живут в деревне. Очень много соцгрупп, часто раздел этнический.

5. Восстания часто с их участием – но требования общеконфессиональные, политические, националистические, против метрополии.

6. Проблемы шовинизма: много помещиков из метрополии + знать в государствах инонациональна (до XX века это никого не волнует, но тут – национализм) – арабы в ЮВ Азии, индийцы на Бирме, китайцы «хуацяо» в ЮВ Азии.

7. Города – своя собственная восточная традиция. Во 2/2 XIX века горожане на Востоке – 20% против 17% на Западе (!!) Но западная урбанизация гораздо быстрее. Тем не менее – города – колыбель всех новшеств и социальных перемен. Ясно, в общем.

8. Краткий вывод: ситуация динамичная. Соцкартина смешанная: много факторов. Колониализм, местные этнические противоречия, социальная дифференциация и кастовая система, проблема конфессиональных меньшинств (в основном христиан), но – и к 50ым годам XX века – 4/5 населения – традиционна, хозяйство консервативно. Модернизация захватывает максимум 20% пиплов. Отсюда – неравномерность, переходный характер.

Вариант 2:

Особенности функционирования колониальной системы в 20—30 гг.

Английские колонии

Косвенная система управления

Сущность: сохранение доколониальных государственных и племенных институтов власти, но с подчинением их власти монополий. Местная власть оставалась, но она обслуживала верховную колониальную администрацию и выполняла ее требования, хотя при этом все внешние атрибуты власти сохранялись. 3 основных закона:

1) О туземных властях (1907)

Закон закреплял контроль местных властей над населением. Гарантия поддержки UK. Губернатор мог поддержать или отменить решение туземного вождя. Туземная адм. обеспечивает бесзопасность и порядок.

2) О туземных судах (1913)

Контроль UK над местными судами. UK назначает председателя «туземного суда» и заместителей и может снимать их.

3) О туземных доходах (1904).

Сбор прямых налогов возлагался на туземные власти. Часть налогов остается в казне, на нее содержится мест. администрация.

Верховная власть – в руках UK губернаторов. В поселенческих колониях у англичан (Кения, Ю.Родезия) – прямое управление.

Теоретики английской колониальной политики утверждали, что все это служит для туземцев «школой государственности». На деле это была видимость допущения местного населения к управлению при сохранении в руках колонизаторов всей полноты реальной, административной и политической власти.

Новые формы эксплуатации – к. XIX в. 1) ресурсы для Европы; 2) стремление укрепить присутствие на континенте европейцев.

Нач. XX в. – резкий вывоза капиталов в колонии превращение колоний в аграрно-сырьевые (с/х сырье + п. ископ.) придатки EU стран

Английские владения в Западной Африке

½ капиталовложений – в колонии. (1) Ю.Аф; (2) В.Аф.; (3) З.Аф.

Торговля, ориентированная на вывоз сырья в метрополии. З: нет крупных плантационных хоз-в, скупка сырья у нас-я. Пальмовые культуры.

П. иск.: Sn, Mn, Au.

1910-е гг. – ордонанс о концессиях. Местные жители должны уступать всю землю, на которой есть п.и., в аренду на 99 лет. 1е очаги пром. кап. пр-ва в Африке, НО все для UK.

экспорта развитие инфраструктуры. Ж/д – 2300 км.

Урбанизация. Экономика ориентирована на современное хоз-во. Возникновение пролет.

Английские владения в Восточной Африке

Благоприятные условия для с/х. Курс на внедрение экспортных культур. Плантации белых колонистов, хозяйства африканцев. НО поселенцам можно выращивать дорогие культуры (какао, кофе, гевея (каучук)), а неграм – только хлопок.

Поощрительные «белые» законы. Вся земля – собственность короны, но ее можно либо купить в рассрочку, либо взять в аренду на 99-999 лет.

Многие крестьяне согнаны в резерваты. Земля резерватов считается собственностью короны, переданной в пользование африканцам.

1910 г. – губернатор может мобилизовывать население для строительства дорог и др. объектов на неогр. время. Уход с работы – преступление.

Колониальное общество

Многоукладность, подчиненное положение. Реформы – незавершенный, промежуточный хар-р. Преобл. докап., натур. укладов. Кап. сектор – там, где европейцы; там, где экспортные культуры; частично – там, где пол. иск.

Основные производители – крестьяне-общинники. Денежный налог. Для выплаты – сдают сырье или батрачат. У раб. класса – связь с с/х. Сохранение традиционного положения феодалов, вождей племен.

Колониальная система = источник роста бюрократии и бюрократ. буржуазии.

Многокультурная система хоз. Расхищение пол. иск., эксплуатация природы колосс. ущерб экологии.

Наводнение дешевыми евр. товарами разрушало основы местного ремесла и пр-ва. ИТОГ: капиталистическая Европа искусственно усугубляла соц. и эк. отсталость Аф.

Французские колонии

Прямое управление

Местная власть = низовые звения в новой адм. системе. Европейское делопроизводство и юриспруденция. Туземные вожди не уничтожались, а превращались в чиновников, становились колониальной администрацией с зарплатой и с выделением определенного числа подданных. Часто таких чиновников переводили (вместе с подданными!) из одного района в другой. Им присваивались звания в зависимости от уровня образования и заслуг перед администрацией.

Ассимиляция / натурализация (FR/PT). Если вождь прослужил более 10 лет и завоевал доверие – им давалось звание «подданный Французской империи». К концу 1930-х гг. таких «черных европейцев» было почти 80 тыс. чел.

На долю колоний приходилось 27% торгового оборота Франции. Неэквивалентный обмен – в колонии посылались неликвидные товары. Колонии – поставщик сырья.

Перед II МВ FR владела 30 территориями в 12 млн. 150 тыс. кв. км и 69 млн. 78 тыс. чел.

Большая часть колоний – в Африке, в Азии самая значительная – Индокитай.

Восстания – сирийское национальное восстание 1925-1927 гг. и нац.-осв. война в Марокко 1921-1926 гг.

Немецкие, бельгийские, португальские колонии

В DE, BE, PT – прямое управление. Колонизаторское делопроизводство и юриспруденция. Туземные вожди не уничтожались, а превращались в чиновников, становились колониальной администрацией с зарплатой и с выделением определенного числа подданных. Часто таких чиновников переводили (вместе с подданными!) из одного района в другой. Присваивались звания в зависимости от уровня образования и заслуг перед администрацией.

В Португалии – право получить португальское гражданство за выслугу и за деньги. Введен принудительный труд на плантациях. Обложили туземцев налогом в денежной форме. Создание туземной элиты = раскол туземного об-ва.

В Бельгии – полное разрушение доколониальной системы власти. «Патернализм» - отеческая опека над туземцами. Население Конго с 1900 по 1912 г. x2.

Билет №23