- •3.3.1 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» 56

- •3.3.2 Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп» 59

- •Введение

- •Глава 1. Классификация техники движений. Фазы, структуры, силы движений

- •Глава 2. Техника ходьбы и бега

- •2.1 Основы техники ходьбы и бега

- •Знаете ли вы?

- •2.2 Общие закономерности ходьбы и бега

- •2.3 Техника спортивной ходьбы

- •2.4 Техника бега на средние и длинные дистанции

- •2.5 Техника бега на короткие дистанции

- •2.6 Техника эстафетного бега

- •2.7 Техника барьерного бега

- •Глава 3 Техника легкоатлетических прыжков

- •3.1 Основы техники прыжков

- •3.2 Техника прыжка в длину с разбега

- •3.3 Техника прыжка в высоту с разбега

- •3.3.1 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание»

- •3.3.2 Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп»

- •Глава 4 Техника метаний

- •4.1 Основы техники легкоатлетических метаний

- •4.2 Техника метания копья (гранаты и малого мяча)

- •4.3 Техника толкания ядра

- •4.4 Техника метания диска

2.7 Техника барьерного бега

Барьерный бег — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются в спринтерских видах бега, в которых спортсменам необходимо преодолевать барьеры. Не путать с бегом с препятствиями (стипльчез).

Правила барьерного бега соответствуют правилам легкоатлетического спринта. Атлеты на дистанции барьерного бега бегут каждый по своей дорожке. L-образные (если смотреть сбоку) барьеры расположены через равные интервалы и так чтобы ножки барьера смотрели в направлении старта (чтобы минимизировать вероятность травмы). Для опрокидывания барьера должна быть приложена сила не менее 3.6 кг.

Запрещается:

проносить ногу сбоку барьера

намеренно сбивать барьер ногой или рукой.

Дисциплины барьерного бега:

Зимний сезон : 50 метров, 60 метров

Летний сезон : 100 метров (женщины), 110 метров (мужчины), 400 метров

Характеристики барьеров и расстановки отражены в таблице:

Таблица 5

Характеристики барьеров и их расстановки в зависимости от пола, возраста участников и дистанции барьерного бега

|

Мужчины |

Женщины |

||||||

Дистанция (м) |

50 |

60 |

110 |

400 |

50 |

60 |

100 |

400 |

Кол-во барьеров |

4 |

5 |

10 |

10 |

4 |

5 |

10 |

10 |

Высота барьеров (м) |

1,067 |

1,067 |

1,067 |

0,914 |

0,84 |

0,84 |

0,84 |

0,762 |

Расстояние от старта до первого барьера (м) |

13,72 |

13,72 |

13,72 |

45 |

13 |

13 |

13 |

45 |

Расстояние между барьерами (м) |

9,14 |

9,14 |

9,14 |

35 |

8.5 |

8,5 |

8,5 |

35 |

Расстояние от последнего барьера до финиша (м) |

8,86 |

9,72 |

14,02 |

40 |

11,5 |

13 |

10,5 |

40 |

Специальные упражнения барьеристов и собственно барьерный бег способствуют воспитанию многих качеств, необходимых бегунам, прыгунам, метателям.

Успех в барьерном беге определяют два основных момента: скорость бега между барьерами и техника их преодоления. Поэтому спортсмены, решившие серьезно заняться барьерным бегом, должны уделить особое внимание воспитанию быстроты и совершенствованию техники барьерного бега.

Дистанция барьерного бега условно делится на четыре фазы: старт и стартовый разбег, отталкивание и преодоление барьеров, бег между барьерами, финиширование.

Знаете ли вы?

Бег с препятствиями впервые появился в Англии в XIX в. (игры английских пастухов, которые состязались в скорости бега через овечьи загоны). Впоследствии состязания стали проводиться на лужайках, оборудованных простейшими препятствиями, которые вбивались в землю, а затем переносными препятствиями, имеющими форму «козла» для пилки дров. После 1900 г. появились более легкие барьеры, имеющие форму перевернутой буквы «Т». В 1935 г. был изобретен барьер типа буквы «L» с утяжеленным основанием, который опрокидывался при приложении к нему силы 8 фунтов (3,6 кг).

Первый зафиксированный рекорд 1864 г. в беге на 120 ярдов (109,92 м) принадлежит А.Даниэлю (17,75 с). Поиски рациональной техники привели к «атаке» барьера прямой ногой и к увеличению наклона туловища при преодолении препятствия. Такую технику впервые продемонстрировал англичанин А. Круз в 1886 г., показав результат 16,4 с. Спустя 12 лет американец А. Кренцлейн демонстрирует прекрасную технику «перебегания через барьеры» и, показав результат в беге на 120 ярдов 15,2 с, становится чемпионом II Олимпийских игр 1900 г. Дальнейшее улучшение техники преодоления барьера принадлежит американцу Ф. Смитсону. Оно состояло в задержанном выносе толчковой ноги, что позволило избегать поворота туловища и сохранять равновесие на сходе с барьера. Ф. Смитсон стал победителем IV Олимпийских игр 1908 г. на дистанции 110 м с барьерами с выдающимся для того времени результатом 15,0 с. Более 50 лет понадобилось спортсменам разных стран, чтобы улучшить этот результат на 2 с. В 1975 г. француз Ги Дрю показал результат 13,0 с. В дальнейшем рекорды мира фиксируются только электронным хронометражем. Первым рекордсменом становится кубинский барьерист А. Касаньянс – 13,21 с. Дважды рекорд мира улучшает Р. Нехемия: в 1979 г. – 13,00 и в 1981 г. – 12,93 с. В 1993 г. рекорд мира возвращается в Англию: его устанавливает К. Джексон, показывая результат 12,91 с.

Бег на 400 м с барьерами был включен в программу II Олимпийских игр (Париж, 1900). В развитие этого вида барьерного бега огромный вклад внесли спортсмены США. Первый олимпийский чемпион Дж. Тьюксбери показал результат 57,6 с. Усилиями Ф. .Лумиса (США), Д. Мортона (США), С. Петерсена (Швеция), Д. Гибсона (США), Ф. Тейлора (США) и Г. Хардина (США) за полвека он улучшился на 7 с – 50,6 с. В 1953 г. в спор американцев вмешивается Ю. Литуев (СССР) – 50,4 с. Вслед за ним рекордсменами снова были американцы Г. Дэвис (49,5 с) и У. Крум (49,1 с). Эти результаты улучшали англичанин Д. Хемери (48,1 с) и Акиа Буа из Уганды (47,82 с). С 1976 по 1981 г. обладателем рекорда был Э. Мозес. В течение ряда лет он улучшал его и довел до 47,02 с. В 1992 г. К. Янг показывает 46,78 с.

Барьерный бег для женщин впервые был включен в программу X Олимпийских игр 1932 г. в Лос-Анджелесе. На дистанции 80 м с барьерами первой олимпийской чемпионкой с результатом 11,7 с стала М. Дидриксен (США). В 1968 г. советская барьеристка В. Корсакова установила последний рекорд на этой дистанции – 10,2 с.

Тормозом дальнейшего улучшения результатов стали расстановка барьеров и их высота. С 1968 г. устанавливается новая дистанция в барьерном беге для женщин – 100 м. Борьба за рекорды в этом виде развернулась среди спортсменок европейских стран. Первой рекордсменкой становится К. Бальцер (ГДР): в 1969 г. – 12,9, в 1971 г. – 12,6 с. Ее соотечественница А. Эрхард четырежды улучшала рекорд и довела его до 12,59 с. В 1978 г. рекордом мира завладела польская барьеристка Г. Рабштынь – 12,48 с; в 1980 г. она довела его до 12,36 с. В 1988 г. болгарская спортсменка Й. Донкова показала еще более высокий результат – 12,21 с.

Первые соревнования в беге на 400 м с барьерами у женщин прошли в 1971 г. в Бонне. С 1974 г. ИААФ стала регистрировать мировые рекорды в этом виде барьерного бега. Первой рекордсменкой стала К. Касперчик (Польша) – 56,61 с. Затем мировой рекорд последовательно улучшали: Т. Сторожева (СССР, 55,74 с), К. Касперчик (Польша, 55,44 с), Т. Зеленцова (СССР, 55,31 с), М. Макеева (СССР, 54,78 с), М. Пономарева (СССР, 53,58 с), С. Буш (ГДР, 53,55 с). В 1986 г. М. Степанова дважды улучшала рекорд мира и впервые пробежала быстрее 53 секунд (52,94 с). В 1993 г. С. Ганнел (Великобритания) показала результат 52,74 с, а в 1995 г. К. Баттен и Т. Буфорд (США) на чемпионате мира пробежали быстрее рекорда мира – 52,61 и 52,62 с соответственно.

Технику «барьерного шага», с определёнными поправками, успешно используют также и бегуны в стипльчезе, что позволяет добиться более высокого результата при преодолении неподвижных препятствий.

Старт и стартовый разбег. Особенность старта в барьерном беге заключается в том, что длина беговых шагов должна быть точно рассчитана. Кроме того, туловищу нужно придать правильный наклон, т.е. в начале бега барьеристу следует быстрее выпрямляться, чем спринтеру, так как до первого барьера расстояние 13 м 72 см.

Расстояние до первого барьера пробегают за 8, реже 7 шагов. При 8 беговых шагах на старте впереди ставится толчковая нога. Примерная длина шагов от старта до первого барьера: при беге в 8 шагов – 55, 115, 130, 145, 160, 180, 205, 175 см и толчок на барьер за 207 см; при беге в 7 шагов – 90, 120, 160, 180, 205, 215, 187 см и толчок перед барьером за 215 см.

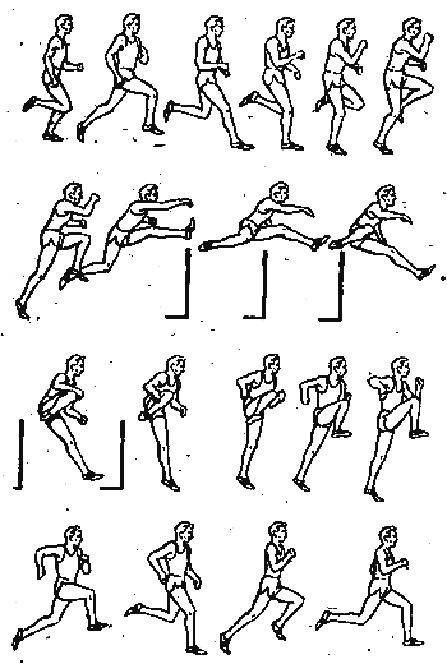

Рис.21 Техника преодоления барьера

Отталкивание и переход через барьер. Толчковая нога приземляется так, как в беге на короткие дистанции (см. рис. 21, кадры 1–3). Однако близкое отталкивание перед барьером ведет к слишком высокому подъему ОЦМТ над препятствием, как бы подбрасывает бегуна вверх. Далекое отталкивание ухудшает активное движение над барьером и переход через него.

Чтобы подчеркнуть стремительность, которую необходимо проявить спортсмену в отталкивании и движении на препятствие, часто это движение называют «атакой» барьера. «Атака» начинается с момента постановки ноги для толчка и кончается броском на барьер. В этот момент бегун сильно сгибает в коленном суставе ногу, посылая ее вперед перпендикулярно барьеру, а разноименная ей рука, направляясь вперед, поворачивается ладонью вниз (кадр 8). Очень важно движение рукой вперед начинать не от кисти, а от плеча. Кисть руки направляется к груди, а локоть – к колену маховой ноги. Туловище несколько наклонено вперед к ноге. Надо обратить внимание на выпрямленную до отказа толчковую ногу и подъем бедра маховой ноги вверх (кадр 7). Далее маховая нога быстро разгибается и, выпрямленная в коленном суставе, посылается вперед (кадр 8).

После отталкивания и «атаки» на барьер бегун переходит в безопорную фазу (кадры 8–11). Эта фаза над барьером должна быть такой стремительной, как и бег до барьера (кадры 1–6 и 13–19). Оказавшись над барьером с разведенными вперед-назад ногами, т.е. в положении своеобразного шпагата, спортсмен быстро подтягивает толчковую ногу, согнутую в коленном суставе и отведенную, переносит ее вперед-вверх в направлении бега. Необходимо также сохранить наклон туловища вперед. Маховая нога опускается вниз-вперед. В момент, когда маховая нога активно опускается вниз, толчковая, согнутая в колене, быстро движется вперед (кадры 10–12).

Лучше, если эти два движения будут выполняться одновременно и быстро. В этом случае барьерист быстрее перешагнет через барьер, а значит, сможет в полете сохранить набранную скорость бега по дистанции. В момент схода с барьера меняется положение рук. Так, рука одноименная маховой ноге, выносится вперед, а разноименная, согнутая в локтевом суставе, двигается назад и пропускает под собой толчковую ногу (кадры 10–13). Приземление производится на маховую ногу, которая под тяжестью тела несколько сгибается и удерживается на передней части стопы. Туловище наклонено вперед. Ногу не следует опускать на пятку. Приземление за барьером происходит на расстоянии 130–160 см от препятствия. Туловище удерживается в небольшом наклоне вперед, без сгибания в области таза. Руки согнуты в локтях, как в обычном беге.

Бег между барьерами. После приземления за барьером бегун стремится преодолеть расстояние между барьерами в три беговых шага. Наиболее трудный из трех шагов первый, когда барьеристу надо сохранить устойчивость, ритм и скорость бега. Кроме того, первый шаг нужно стремиться делать длиннее. В этой фазе колено толчковой ноги стремительно выносится вперед-вверх с одновременным быстрым разгибанием опорной (маховой) ноги в коленном суставе (кадры 13–15). Длина первого шага примерно 170–180 см. Второй шаг самый длинный из трех (кадры 18–19). Последний шаг хорошие барьеристы делают короче второго, что создает лучшие условия для толчка и последующей «атаки» на барьер (кадры 1–4).

Финиширование. Расстояние от последнего барьера до финиша пробегается, как при гладком беге на короткие дистанции, с максимальной скоростью.