- •3.3.1 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» 56

- •3.3.2 Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп» 59

- •Введение

- •Глава 1. Классификация техники движений. Фазы, структуры, силы движений

- •Глава 2. Техника ходьбы и бега

- •2.1 Основы техники ходьбы и бега

- •Знаете ли вы?

- •2.2 Общие закономерности ходьбы и бега

- •2.3 Техника спортивной ходьбы

- •2.4 Техника бега на средние и длинные дистанции

- •2.5 Техника бега на короткие дистанции

- •2.6 Техника эстафетного бега

- •2.7 Техника барьерного бега

- •Глава 3 Техника легкоатлетических прыжков

- •3.1 Основы техники прыжков

- •3.2 Техника прыжка в длину с разбега

- •3.3 Техника прыжка в высоту с разбега

- •3.3.1 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание»

- •3.3.2 Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп»

- •Глава 4 Техника метаний

- •4.1 Основы техники легкоатлетических метаний

- •4.2 Техника метания копья (гранаты и малого мяча)

- •4.3 Техника толкания ядра

- •4.4 Техника метания диска

2.5 Техника бега на короткие дистанции

Короткими считаются дистанции до 400 м включительно. Бег на эти дистанции совершается с максимальной и субмаксимальной скоростью на протяжении всего расстояния. Быстрота, сила и скоростная выносливость – основные физические качества, необходимые для успеха в этом виде легкой атлетики.

Знаете ли вы?

Бег на короткие дистанции (спринт), характеризуется выполнением кратковременной работы максимальной интенсивности. К бегу на короткие дистанции относятся дистанции 60, 100, 200 и 400 м. В Англии, США, Австралии и некоторых других странах соревнования по спринту проводятся на дистанциях 100, 220 и 440 ярдов, соответственно 91,44, 201,17 и 402,34 м.

История бега на короткие дистанции начинается с Олимпийских игр древности (776 г. до н.э.). В то время пользовались большой популярностью две дистанции – бег на стадий (192.27 м) и два стадия. Бег проводился по отдельным дорожкам и состоял из забегов и финала, участники забегов и дорожки распределялись путем жеребьевки. Бег начинался по специальной команде. Атлетов, которые стартовали раньше времени, наказывали розгами или приговаривали к денежному штрафу. Для женщин олимпийские игры проводились отдельно. Они состояли из одного вида – бега на дистанцию равную 5/6 длины стадиона (160,22 м).

Спринтерский бег, как и многие виды легкой атлетики, возродился в XIX в. Первые Олимпийские игры современности проводились в Греции на афинском стадионе 5–14 апреля 1896 г. Спринтерский бег на этих соревнованиях был представлен двумя дистанциями – 100 и 400 м у мужчин. Победителем в беге на обеих дистанциях стал спортсмен из США Т. Берк (12,0 и 54,2 с). На II Олимпийских играх (Париж, 1900 г.) были добавлены еще две спринтерские дистанции – 60 и 200 м. На этих соревнованиях все спринтерские дистанции выиграли спортсмены США (60 м – Э. Кренцлейн (7,0 с); 100 м – Ф. Джарвис (11,0 с); 200 м –Д. Тьюксбери (22,2 с); 400 м – М. Лонг (49,4 с). С IV Олимпийских игр (Лондон, 1908 г.) бег на 60 м перестали включать в программу соревнований. Выдающихся результатов в спринте добился американский спринтер Д. Оуэнс, победитель XI Олимпийских игр в Берлине (1936 г.) в беге на 100 и 200 м (10,3 и 20,7 с). Установленный им мировой рекорд в беге на 100 м (10,2 с) продержался 20 лет.

Несмотря на убедительные победы американских спортсменов в беге на короткие дистанции, первым легкоатлетом, показавшим в беге на 100 м результат 10,0 с, стал спортсмен из Германии A. Хари (1960 г.), в беге на 200 м результат 20,0 с был показан в 1966 г. Т. Смиттом (США). В беге на 400 м 44,0 с первым преодолел Л. Эванс в 1968 г. – 43,8 с.

В настоящее время неизменными лидерами в спринте являются ямайские и американские бегуны: У. Болт, А. Пауэлл, Т. Гай, Т. Паджетт. При этом Усайн Болт обладает выдающимися мировыми рекордами: 100 м – 9,58 с, 20 м – 19,19 с. На конец 2009 г. в мире насчитывается порядка 15 спринтеров, «выбегающих» из 10 сек. в беге на 100 м. «Выбегающих» из 20 с в беге на 200 м значительно меньше. Кроме бегунов из Ямайки и США в списке сильнейших атлеты из Тринидада и Тобаго и Антигуа.

В беге на 400 м мировой рекорд принадлежит выдающемуся американскому бегуну Майклу Джонсону – 43,18 с.

Женщины впервые приняли участие в современных олимпийских играх в 1928 г. (IX Олимпийские игры, Амстердам). Женщины соревновались на дистанции 100 м. Победительницей в этом виде стала спортсменка из США Э. Робинсон с результатом 12,2 с. Бег на 200 м для женщин был включен на XIV Олимпийские игры (Лондон, 1948 г.). На этих соревнованиях обе спринтерские дистанции выиграла спортсменка из Голландии Ф. Бланкерс-Коен, показав на 100 м 11,9 с, а на 200 м – 24,4 с. В беге на 400 м женщины разыграли медали только на XVIII Олимпийских трах (Токио, 1964 г.). Победительницей в этом виде программы стала спортсменка из Австралии Б. Катберт (52,0 с).

Рубеж 11,0 с в беге на 100 м впервые был пройден М. Ольснер-Гёр (ГДР) в 1977 г. – 10,88 с. В 1983 г. спортсменка из США Э. Эшфорд показывает результат 10,79 с, в следующем году – 10,76 с.

Яркий след в беге на короткие дистанции оставили спортсменки С. Валасевич (Польша, 1935 г., 200 м, 23,6 с); В. Рудольф (США, 1960 г., 11,2 и 22,8 с); В. Тайес (США, 1968 г., 100 м, 11,0 с).

После И. Шевиньской (1974 г., 200 и 400 м, 22,5 и 49,3 с), в беге на 200 и 400 м в конце 70-х – начале 80-х годов выдающиеся результаты показывала бегунья из ГДР Марита Кох. В 1979 г. она доводит рекорд в беге на 200 м до 21,71 с, в 1985 г. в беге на 400 м – до 47,60 с.

В настоящее время мировыми рекордсменками в спринте являются: 100 и 200 м – Флоренс Гриффит-Джойнер (США, 10,49 с и 21,34 с соответственно); 400 м – Марита Кох.

Факторы, влияющие на результат бега на короткие дистанции:

максимальная скорость бега;

максимальная частота шагов;

способность набирать максимальную скорость;

способность удерживать максимальную скорость.

Бег на короткие дистанции условно подразделяется на четыре фазы: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.

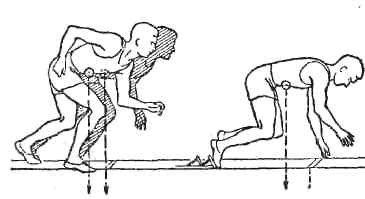

Старт. В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и развить максимальную скорость. В положении низкого старта ОЦМТ спортсмена смещается к стартовой линии (рис. 12), поэтому, чтобы сохранить равновесие и не упасть, бегун вынужден энергично отталкиваться в каждом шаге. По мере увеличения скорости проекция ОЦМТ спортсмена перемещается ближе к опоре, и способность дальнейшего увеличения скорости падает.

Для быстрого выхода со старта применяются стартовые колодки. Они обеспечивают твердую опору для отталкивания, стабильность расстановки ног и углов наклона стартовых площадок.

Обычно стартовые колодки устанавливаются следующим образом: передняя колодка – на расстоянии 1,5 стопы от линии старта, а задняя – на расстоянии длины голени от передней колодки. Особенности расположения колодок зависят от длины звеньев тела бегуна и уровня развития его силы и быстроты, поэтому существуют сближенный и растянутый варианты расположения колодок.

Рис. 12. Сравнительная эффективность низкой и высокой стартовой позы (по Н.Г. Озолину)

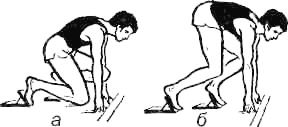

По команде «На старт!» бегун принимает стартовое положение (рис. 13 а): ноги упираются в колодки, колено сзади стоящей ноги на земле, прямые руки на ширине плеч упираются в дорожку пальцами, спина прямая, голова немного опущена. Тяжесть тела равномерно распределяется между всеми опорными точками.

По команде «Внимание!» бегун поднимает таз вверх, при этом ноги немного выпрямляются, плечи наклоняются вперед и выходят за линию старта (рис. 13 6). Теперь тяжесть тела распределяется в треугольнике между руками и ногой, стоящей впереди. Положение бегуна не должно быть напряженным и скованным. Важно сконцентрировать внимание на ожидаемом сигнале.

Рис. 13. Положения: "На старт!" (а) и "Внимание!" (б)

По команде «Марш!» бегун отталкивается от колодок и бежит в полную силу.

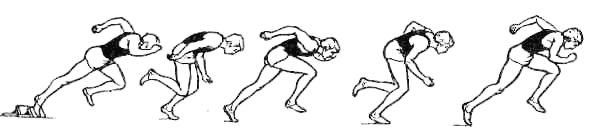

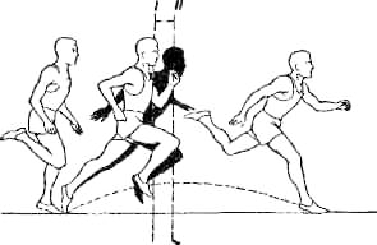

Стартовый разгон – это участок дистанции (15–20 беговых шагов), на котором происходит увеличение скорости от нуля до максимальной (рис. 14).

Рис. 14. Бег с низкого старта (стартовый разгон)

Наибольшее наращивание скорости достигается тогда, когда ОЦМТ бегуна находится впереди точки опоры. При этом большая часть усилий, развиваемых при отталкивании, идет на увеличение горизонтальной скорости.

Общие биомеханические закономерности стартового разгона:

с первых шагов спортсмен должен бежать с максимально возможной частотой шагов;

длина шагов в стартовом разгоне увеличивается. При этом по мере увеличения скорости величина прироста уменьшается с 10–15 см на первых 10 шагах до 4–8 на последующих 10 шагах;

изменяется внутрицикловая структура бега. С каждым шагом происходит уменьшение времени опорного периода и увеличение времени полетного периода;

бегуны независимо от квалификации и возраста на первой секунде бега достигают 55% от максимума своей скорости, на второй – 76%, на третьей – 91%, на четвертой – 95%, на пятой – 99% от максимума своей скорости (Л. Жданов, 1970). Правда, дети достигают скорости 6–7 м/с и успевают пробежать 20–30 м, а лучшие спринтеры мира достигают скорости 10–11 м/с и успевают пробежать за это время 50–60 м.

с увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу, бег со старта – это бег по двум линиям, сходящимся в одну к 12–15-му метру дистанции;

по мере увеличения скорости происходит выпрямление туловища.

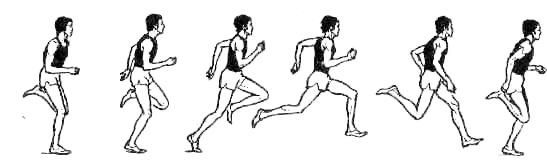

Бег по дистанции осуществляется с максимальной скоростью, которая характеризуется следующими отличительными чертами:

частота и длина шагов достигают максимума, при этом длина шагов достигает 125% от длины тела спортсмена, а частота шагов – 4,5–5,5 шага в секунду;

нога ставится на дорожку упруго с передней части стопы, полного опускания на всю стопу не происходит;

в момент наибольшего амортизационного сгибания угол в коленном суставе опорной ноги находится в пределах 140–148°;

маховая нога сильно сгибается в коленном суставе после отрыва от опоры при выносе вперед, при этом пятка почти касается ягодицы;

в момент наивысшего подъема ОЦМТ в полетной фазе бедро маховой ноги располагается почти горизонтально;

туловище незначительно наклоняется вперед (75–80°), взгляд направлен вперед на 20–25 м;

стопы ставятся носками прямо вперед, без излишнего разворота;

руки двигаются вперед-назад, согнутые в локтевых суставах. При движении назад локоть поднимается почти до уровня плеча, а при движении вперед – до высоты середины туловища;

максимальную скорость можно удерживать на протяжении 20–40 м дистанции (рис. 15).

Финиширование. Бегуны стараются как можно дольше удержать максимальную скорость, однако в конце дистанции скорость уменьшается на 3–10%. По правилам соревнований секундомеры выключаются в тот момент, когда бегун коснется туловищем вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша.

Рис. 15 Бег с максимальной скоростью

Квалифицированные бегуны делают бросок грудью на финишную ленточку за счет резкого наклона вперед или наклона и поворота вперед в последнем шаге. За счет этого движения они улучшают свой результат на несколько сотых долей секунды (рис.16).

Плоскость финиша

Рис. 16 Схема финишного броска на ленточку (по Н.Г. Озолину)