- •Первый закон термодинамики. Работа, внутренняя энергия. Энтальпия, располагаемая работа.

- •Уравнения состояния идеального газа. Определение его параметров.

- •3.Теплоемкость. Ее виды. Связь между теплоемкостями. Закон Майера. Средние и истинные теплоемкости. Теплоемкость смеси газов.

- •Термодинамические процессы и их уравнения. Уравнения для вычисления работы процесса. Обратимые и необратимые процессы.

- •Термический кпд циклов Отто, смешанного сгорания Тринклера (Сабатэ), Дизеля. Их сравнение.

- •Цикл Брайтона, его термический кпд. Циклы газотурбинных установок и реактивных двигателей.

- •Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Энтропия.

- •Основные параметры водяного пара. Влажный, сухой перегретый пар. Критические давление и температура.

- •Схемы паротурбинных установок. Цикл Ренкина.

- •Промежуточный перегрев пара. Схемы циклов с регенеративным отбором пара.

- •Циклы парогазовых установок. Пгу с высоконапорным парогенератором.

- •Циклы пгу с котлом-утилизатором, с подводом пара в газовую турбину.

- •Цикл атомной установки

- •Прямое преобразование тепла. Магнитогидродинамический генератор мгд.

- •Обратные тепловые циклы. Холодильные установки

- •Теплонасосные установки. Рабочие тела для холодильных машин и тепловых насосов.

- •Теорема Бернулли для газов.

- •Основное уравнение Эйлера для турбомашин.

- •20. Теорема Жуковского о подъемной силе крыла. Механизм образования подъемной силы.

- •21.Теорема Бернулли для газов.

- •Способы разгона газового потока. Сопло Лаваля.

- •Понятие пограничного слоя. Основное допущение пограничного слоя.

- •Критерии газодинамического подобия течений.

- •Топливно-энергетические ресурсы. Первичные энергоресурсы. Вторичные энергоресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии.

- •Парниковые газы, проблемы и пути уменьшения их выброса. Принципы законодательных мер.

- •Физическая природа профильных потерь в лопаточном аппарате и методы снижения профильных потерь.

- •Причина возникновения неустойчивого режима работы (помпажа) компрессора.

- •График изменения кпд турбины в зависимости от отношения (формула)

- •Нарисуйте треугольник скоростей осевой турбины, имеющей нулевую степень реактивности, и обозначьте все степени реактивности вектора скорости

- •Для чего и в каких ступенях паровой турбины осуществляют парциальный подвод рабочего тела

- •Почему при бесконечно тонкой кромке лопатки кромочные потери не ранвы нулю.

- •Почему в бесконечно суживающемся сопле возникает сверхзвуковая скорость

- •Силы, действующие на рабочие лопатки турбин.

- •Напряжения в рабочих лопатках от центробежных и газовых сил.

- •Напряжения в дисках турбин. Влияние отверстия в диске на его прочность.

- •Что такое критическая частота вращения вала?

- •Принципиальная схема пту, ее основные элементы.

- •Конденсационная установка пту, назначение, эксплуатационные характеристики.

- •43. Основные показатели экономичности установок с паровыми и газовыми турбинами.

- •Способы повышения экономичности гту.

- •Парогазовые установки, основные их типы.

- •Аэс. Основные схемы.

- •Тепловой баланс пту.

- •Влияние климатических условий на мощность гту.

- •Парогазовые установки с котлом-утилизатором.

- •Парогазовые установки с впрыском пара (stig).

Теорема Бернулли для газов.

Газ, находящийся

в покое, производит давление на поверхность

всех тел, с которыми он соприкасается.

Давление это направлено перпендикулярно

поверхности и называется статическим

давлением. Статическое давление, согласно

известному закону Паскаля, во всех

точках одного и того же горизонтального

слоя одинаково. Удары молекул газа

производят внешнее давление, а их

взаимные соударения - внутреннее.

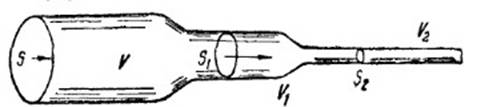

Распределение давлений в струе подчиняется закону, открытому Д. Бернулли. Представим себе струю газа, протекающего по трубе переменного сечения. Причиной движения газа является его первоначальное давление, под действием которого газ устремляется в трубу и приобретает известную скорость. Когда поток газа установится, то через все сечения трубы в единицу времени будет протекать один и тот же объем газа, равный произведению площади поперечного сечения струи S на ее скорость V:

SV=S1V1=S2V2

Скорости струй в различных сечениях будут неодинаковы: чем меньше площадь поперечного сечения струи, тем больше скорость, и наоборот.Также при изменении скорости струи изменяется и ее давление.

Сжатый газ производит

работу. Запас работы, или энергия газа,

прямо пропорционален давлению. Движущийся

газ так же обладает некоторым запасом

кинетической энергии. Кинетическая

энергия газа = скоростной напор =![]() ,

выражение показывает, какую работу (в

килограммометрах) способен произвести

1 м3

воздуха при полной его остановке.

,

выражение показывает, какую работу (в

килограммометрах) способен произвести

1 м3

воздуха при полной его остановке.

В струе переменного сечения газ имеет наименьшее давление там, где он движется с наибольшей скоростью, а наибольшее — где скорость его наименьшая. Это заключение представляет собой содержание теоремы Бернулли.

В механике

доказывается, что для всех сечений

струи![]()

где р и р1

означают давление воздуха для двух

разных сечений струи,

![]() cкоростные

напоры для тех же сечений.

cкоростные

напоры для тех же сечений.

Это уравнение показывает нам:

что сумма энергии давления и скоростного напора (кинетической энергии) есть величина постоянная (const) для всех сечении струи; что разность давлений р и p1 в различных сечениях равна разности в скоростных напорах; что для нахождения разности давлений р и р1 в мерах, принятых аэродинамикой, т. е. в кг/м2 и при отыскании скоростных напоров необходимо подставлять в уравнение значения V в м/сек и массовую плотность ρ в кг·сек2/м4; что увеличение скоростного напора вызывает уменьшение давления.

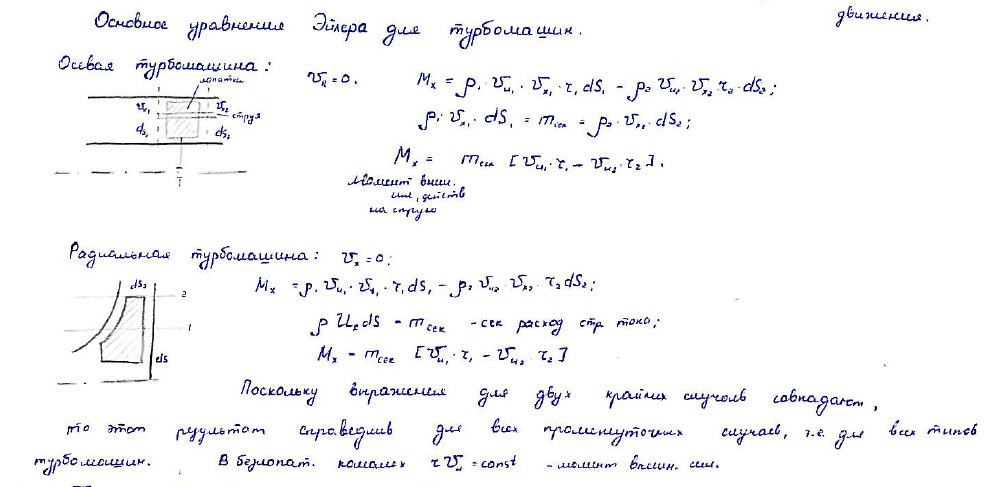

Основное уравнение Эйлера для турбомашин.

20. Теорема Жуковского о подъемной силе крыла. Механизм образования подъемной силы.

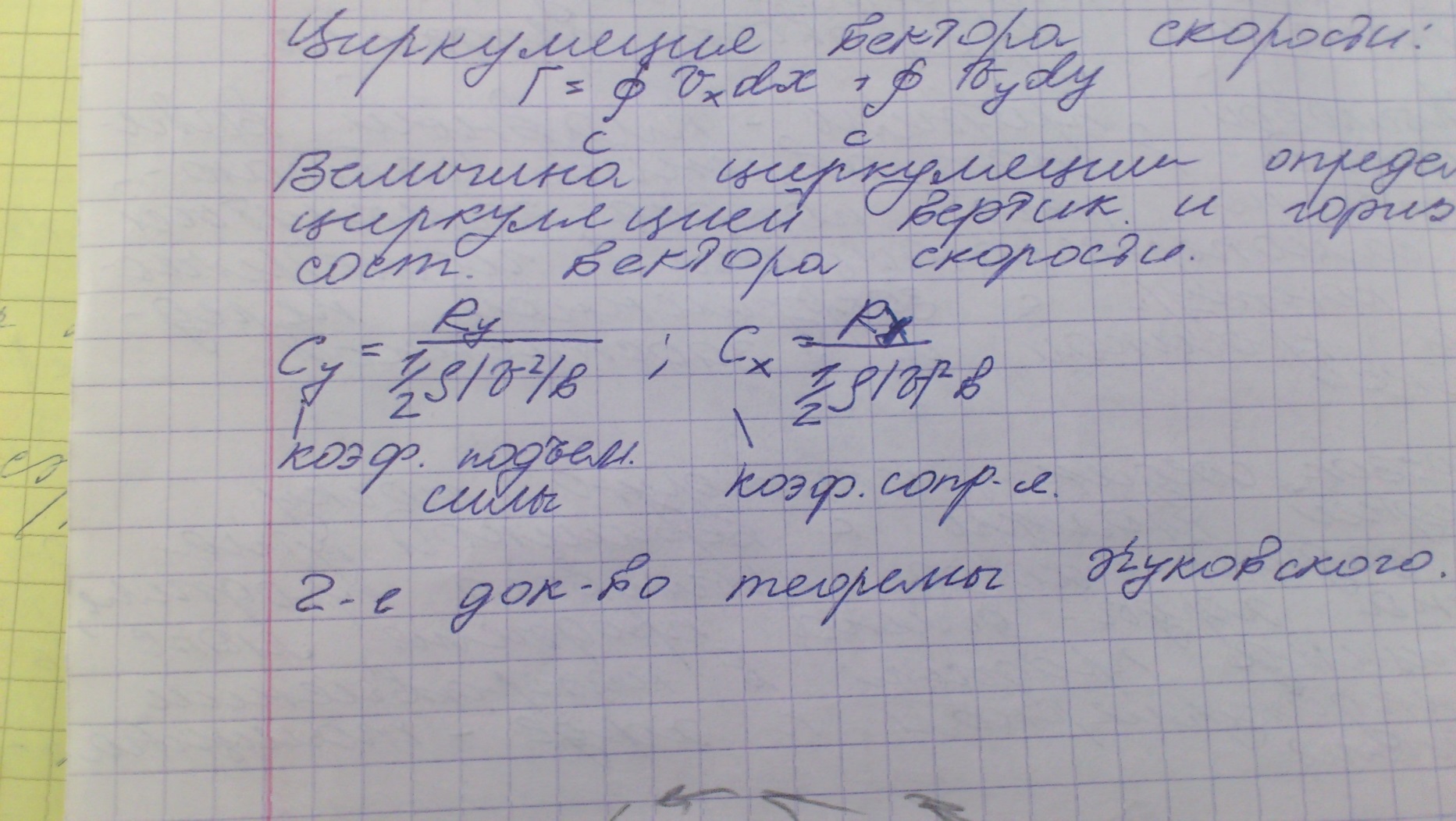

R=-i×ρ×V∞×Г – определяет общую теорему Жуковского о подъемной силе крыла (в бизвихревом плоскопараллельном потоке идеальной несжимаемой жидкости). При циркуляционном обтекании возникает поперечная сила. При безотрывном обтекании кругового цилиндра поступательным потоком жидкости при наличии вращающегося цилиндра возникает подъемная сила, равная произведению плотности жидкости, скорости и циркуляции. Подъемная сила – перпендикулярна к направлению вектора скорости.

Величина циркуляции определяется циркуляцией вертикальной и горизонтальной составляющей вектора скорости:

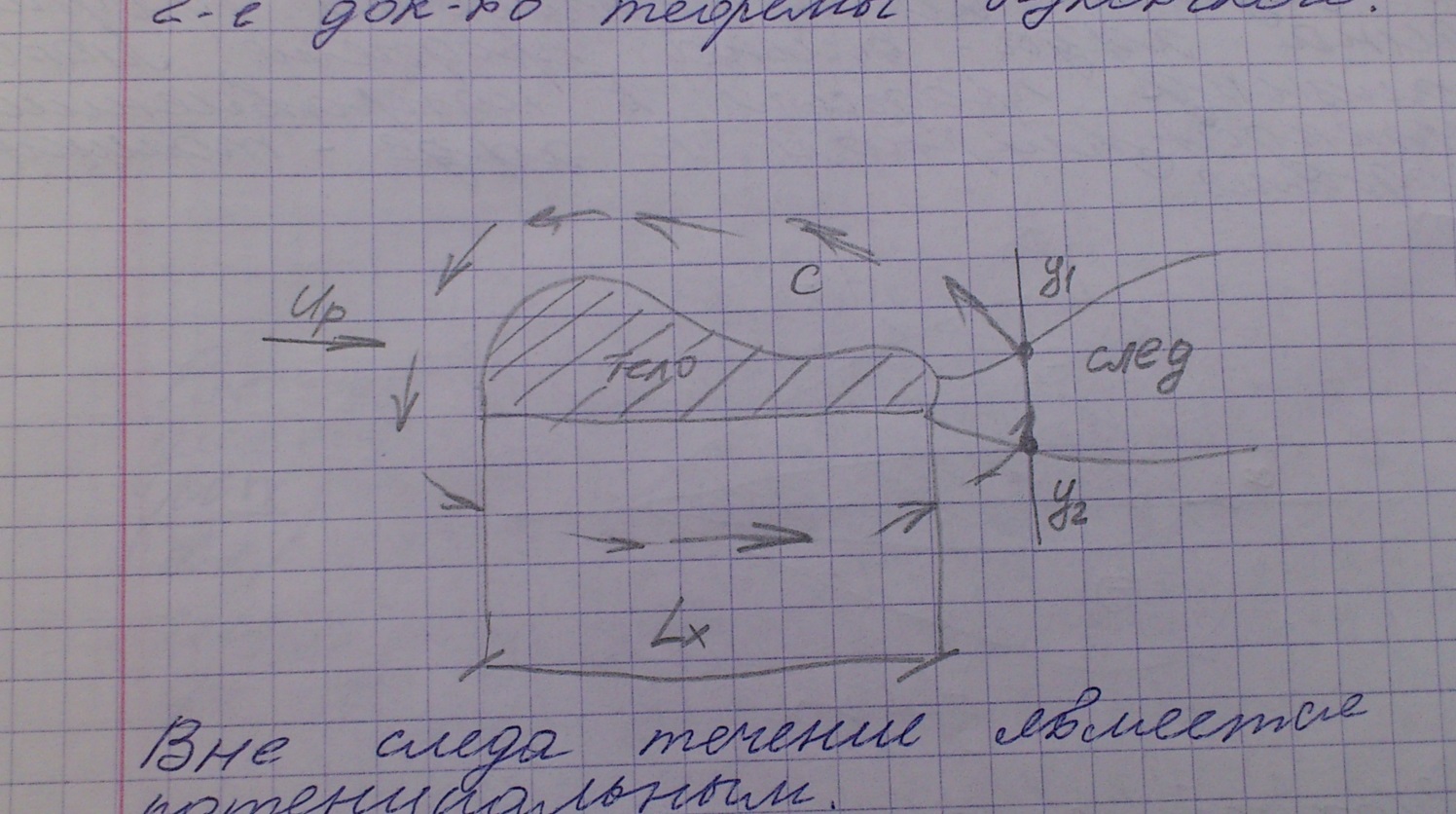

Доказательство теоремы Жуковского.

Вне следа течение является потенциальным. Чем шире след, тем больше циркуляция.

Подъемная сила:

Fy=-ρ×U×∫Гdz.

Циркуляция: Г=-2Ul∑Ansin(nθ).

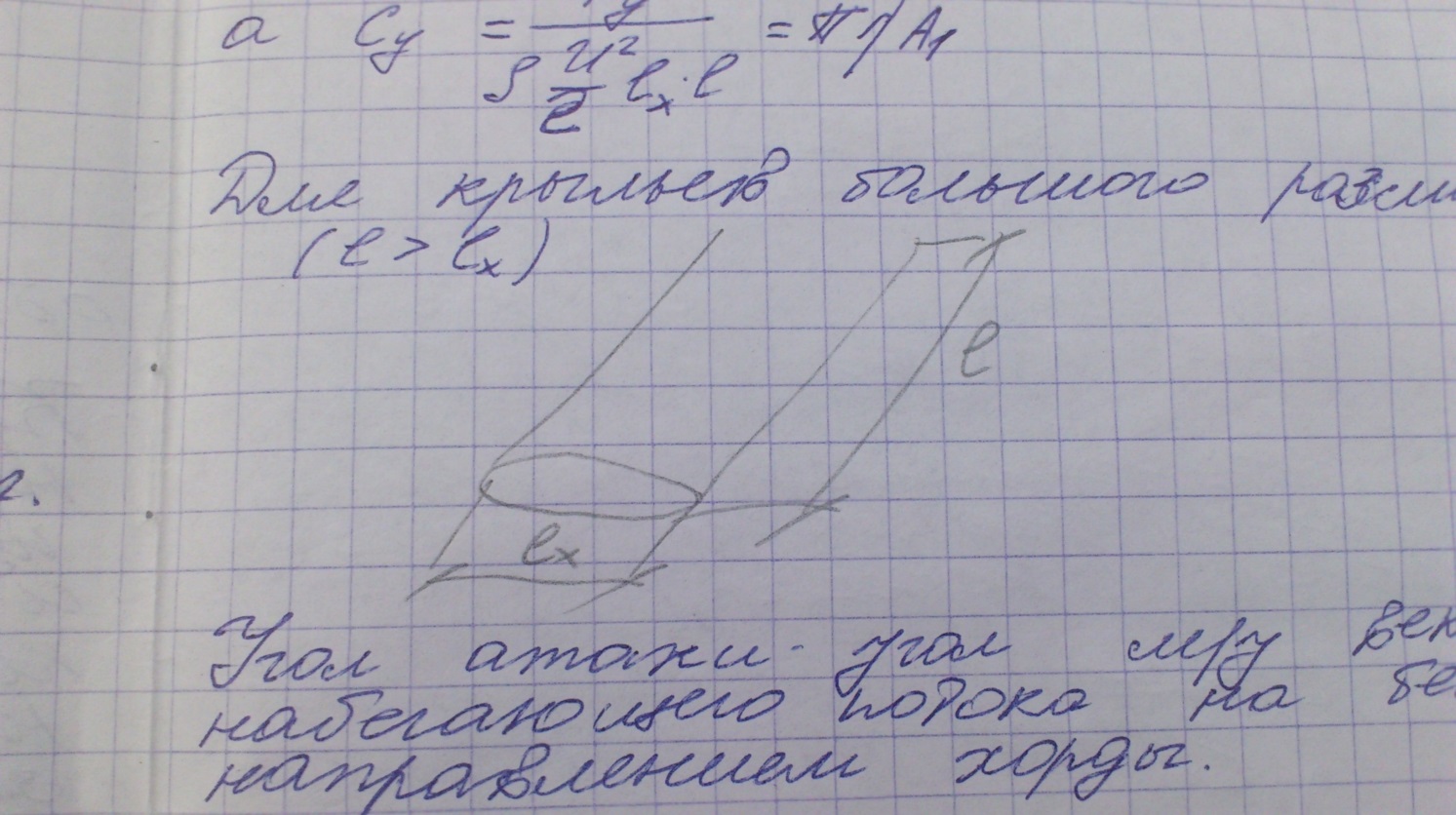

Для крыльев большого размаха Су = const (l>lx).

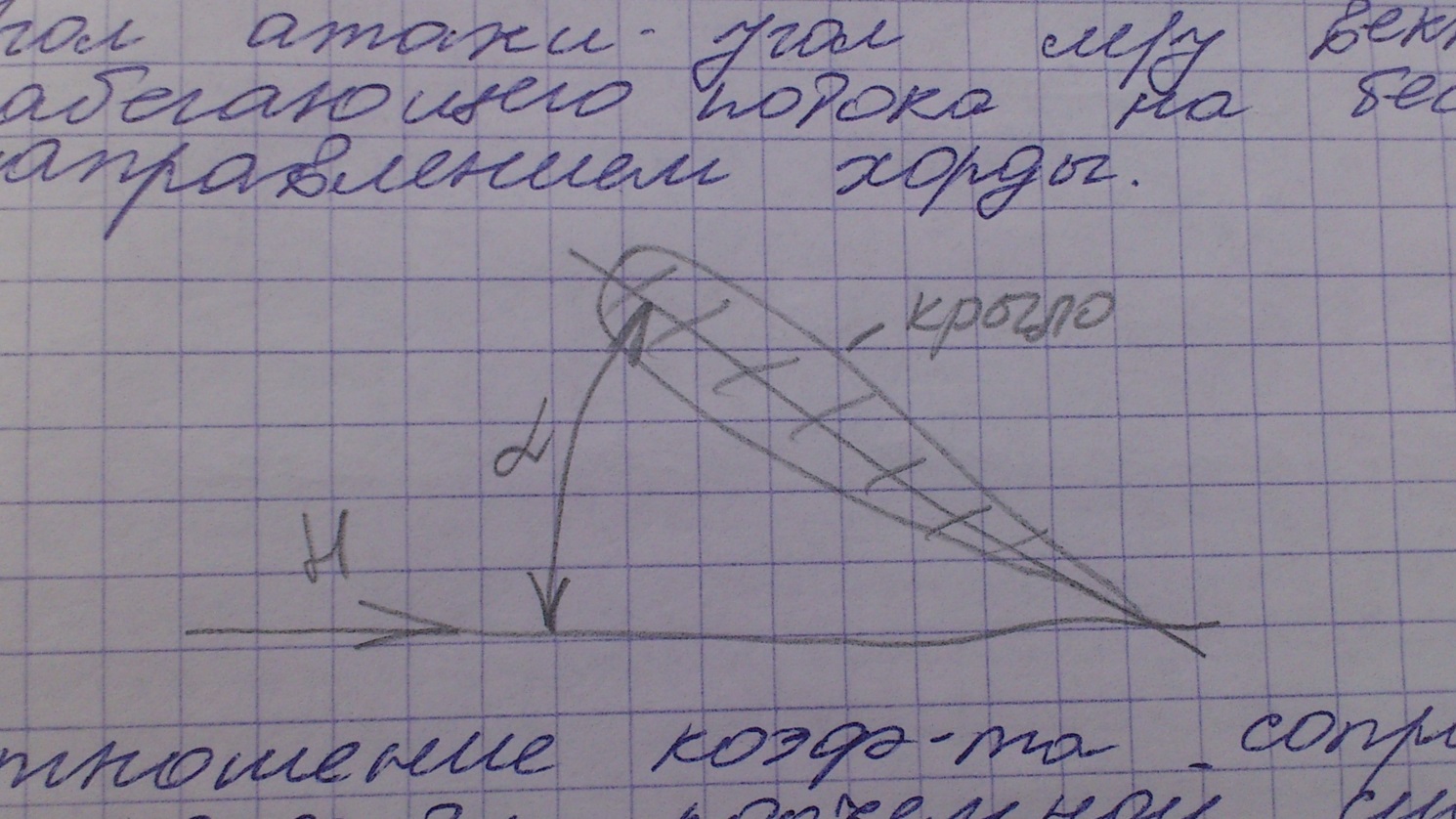

Угол атаки – угол между вектором скорости набегающего потока на бесконечности и направлением хорды.

Отношение коэффициента сопротивления Сх к коэффициенту подъемной силы называется аэродинамическим качеством. Лучшая аэродинамика тела достигается при 0<α<100. В пределах отношения Сх/Су =20…100 – крыло хорошо обтекаемо, нет отрыва потока.

21. Прямой скачок уплотнения. Соотношение скоростей до и после скачка.

Механизм

образования скачков. При движении тела

с большой скоростью впереди него

образуется пространство с повышенным

давлением среды, которое вызывает

сопротивление движению тела. Повышенное

давление в этой области распространяется

с большой скоростью во все стороны в

виде волн давления. Основная особенность

волн давления заключается в том, что

фронт волн очень узок, и поэтому состояние

газа изменяется скачком. В связи с этим

ударные волны называются скачками

уплотнения.

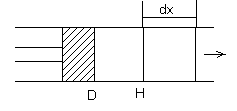

0 Н 1

Под влиянием резкого смещения поршня в трубе перед поршнем возникает и распространяется волна сжатия. За бесконечно малый промежуток времени d фронт волны переместится на расстояние dx. При этом в области H-0 за время d произошло повышение давления от Pн (давление невозмущенного потока) до P1 (давление за фронтом волны). В соответствии с повышением давления произошло и повышение плотности на величину Повышение плотности означает, что из объема 0-H в объем Н-1 перетечет элементарное количество газа: Если фронт ударной волны составляет прямой угол с направлением движения потока, то такая волна называется прямой ударной волной или прямым скачком уплотнения.

Найдем соотношение скоростей газа до скачка V1 и после скачка V2.

Из (1.56)

(1.60)

(1.60)

из (1.59)

![]() ,

с учетом (1.57)

,

с учетом (1.57)

(1.61)

(1.61)

Подставим в (1.61) выражение (1.60)

(1.62)

(1.62)

Одним

из решений (1.62) является случай, когда ![]() ,

т.е. скачек отсутствует этот случай для

нас интереса не представляе

т,

поэтому сократив (1.62) на

,

т.е. скачек отсутствует этот случай для

нас интереса не представляе

т,

поэтому сократив (1.62) на ![]() найдем

другое решение:

найдем

другое решение:

![]() (1.63)

(1.63)

![]() (1.63.а)

(1.63.а)

Из получения зависимости следует, что если поток сверхзвуковой, то после скачка уплотнения скорость в нем становится дозвуковой. Другой вариант трактовки несостоятелен. Если предположим, что изменение скорости обратное, то что это соответствует скачку разряжения существование которого невозможно. Доказательство этой невозможности основано на том, что в скачке разряжения должна уменьшиться энтропия потока, что противоречит второму закону термодинамики.