- •Часть I

- •1. Предметы, объекты, задачи и методы промышленной таксации леса.

- •2. История лесного хозяйства Беларуси.

- •Динамика лесистости белорусских губерний, %

- •3. Леса Беларуси. Районирование лесной растительности.

- •Динамика площади республики Беларусь, лесных ресурсов и лесистости территории (1919-1940 гг.)

- •3.2 Определение средней высоты древостоя.

- •Классификация деревьев

- •5. Особенности Белорусской лесной типологии

- •6. Живой напочвенный покров лесных насаждений

- •Тема лесные пожары и борьба с ними

- •1 Виды лесных пожаров и причины их возникновения, интенсивность лесных пожаров

- •2. Результаты последствия лесных пожаров

- •Природный класс пожарной опасности

- •Климатические классы пожарной опасности

- •3. Противопожарные мероприятия (предепреждение лесных пожаров)

- •4. Способы борьбы с лесными пожарами

- •Тема морфология леса

- •1. Понятие о лесе, его отличительные признаки и компоненты лесного фитоценоза.

- •2. Особенности лесных деревьев.

- •8. Густота.

- •9. Товарность.

- •3. Биологическая конкуренция деревьев в насаждении за площадь питания, свет, тепло и влагу. (естественное изреживание).

- •4. Классификация деревьев по классам развития. (г. Крафт, б.Д. Жилкин).

- •5. Биогеоценоз.

- •Тема экология леса

- •1. Классификация экологических факторов.

- •2. Лес и климат.

- •3. Лес и свет.

- •4. Лес и тепло.

- •5. Лес и влага.

- •6. Лес и воздух

- •7. Лес и почва.

- •8. Лес и фауна

- •1. Понятие о насаждении, древостое и элементе леса, таксационные показатели.

- •2. Происхождение и форма древостоев.

- •3. Состав насаждения и способы его определения.

- •4. Преобладающая, сопутствующая и главная порода, второстепенные.

- •5. Средний диаметр, средняя высота.

- •6. Возраст древостоя (классы возраста).

- •7. Бонитет насаждения, тип леса и тип растительных условий.

- •8. Полнота, густота и степень сомкнутости древостоев.

- •9. Запас древостоя, класс товарности

- •10. Подрост, подлесок, напочвенный покров.

- •Тема таксация заготовленых лесных сортиментов

- •1. Классификация, требования к лесным сортиментам (понятие о лесных сортиментах).

- •2. Таксация круглых лесоматериалов. Применяемые таблицы.

- •3. Таксация дров и мелких деловых сортиментов.

- •4. Таксация хвороста, хмыза, пневой древесины.

- •5. Таксация пиленых, колотых, тесаных лесоматериалов и других видов лесной продукции.

- •Тема основные древесные породы лесов беларуси

- •3. Эколого-биологические особенности хвойных видов

- •Таксация срубленного дерева план

- •Тема животный мир леса и его охрана

- •1. Фауна как составная часть экосистемы

- •2. Влияние фауны на процессы и компоненты лесной экосистемы.

- •3. Регулирование состава и количества дикой фауны.

- •Тема рубки леса

- •1. Место рубок леса в системе лесовыращивания и лесопользования

- •2. Классификация рубок леса.

- •3. Задачи рубок леса по группам и категориям лесов,

- •4. Правила, наставления, инструкции по рубкам леса

- •Тема сплошные рубки главного пользования

- •1. Характерные особенности сплошных рубок, объекты проведения.

- •2. Виды сплошных рубок.

- •3. Организационно-технические элементы.

- •4. Очистка мест рубок

- •5. Лесоводственные требования, достоинства и недостатки.

- •(Срок примыкания 4 года)

- •Кулисное примыкание (срок примыкания 4 года)

- •Шахматная схема примыкания тема таксация прироста деревьев и древостоев

- •1. Классификация или виды прироста

- •По простой формуле срединного сечения

- •Соотношение текущего (1) и среднего (2) прироста по объему

- •2. Методы таксации прироста срубленных и растущих деревьев

- •3. Методы таксации прироста древостоя

- •4. Зависимость величины прироста древостоев от различных факторов

- •Тема возобновление леса

- •1. Понятие о лесовосстановлении, его виды и этапы

- •2. Факторы возобновления

- •3. Оценка возобновления

- •2 Определение объема растущего дерева

- •Тема: Лесоводственно-технические формы лесного хозяйства

- •Формы лесного хозяйства по происхождению

- •2. Формы лесного хозяйства по способам рубки леса

- •Лесосечные формы лесного хозяйства

- •3.Формы лесного хозяйства по товарности

- •Установление форм хозяйства

- •Программа 4 Начальные условия рубок ухода

- •Программа 5 Начальные условия рубок ухода

- •Программа 6 Начальные условия рубок ухода

- •Тема ход роста древостоев

- •1. Исследования хода роста

- •2. Таблицы хода роста и их содержание

- •Ia класса бонитета (с. Кисличные, лещиново-орляковые, дубняково-черничные)

- •III класс бонитета (с. Вересковые, вересково-брусничные)

- •3. Понятие о методах составления таблиц хода роста

- •Способ указательных насаждений (способ Гартигов)

- •Способ Третьякова н.В. (ЛенНиилх)

- •4. Стандартные таблицы сумм площадей поперечных сечений и запасов основных лесообразующих пород при полноте 1.0

3. Оценка возобновления

В зависимости от поставленных целей, методы оценки могут быть простыми и более сложными. Так для определения урожайности лесных семян в лесохозяйственной практике принята глазомерная шестибальная шкала В.Г. Каппера:

1. Неурожай – шишек, семян, плодов вообще нет.

2. Очень плохой – шишки, плоды или семена встречаются редко на опушках и на единично стоящих деревьях.

3. Слабый урожай – удовлетворительное плодоношение на опушечных и свободностоящих деревьях, слабое плодоношение в древостоях.

4. Средний урожай – удовлетворительное плодоношение как на опушечных и свободностоящих деревьях, так и средневозрастных и спелых насаждениях.

5. Хороший урожай – обильное плодоношение на опушечных и свободностоящих деревьях и хорошее в средневозрастных и спелых древостоях.

6. Очень хороший урожай – обильное плодоношение как на опушечных и свободностоящих деревьях, так и в средневозрастных и спелых насаждениях.

При установлении количества самосева и подроста определенной породы, которое может быть признано достаточным, чтобы считать возобновление успешным, надо учитывать не только биологию и экологию, но и хозяйственную значимость древесной породы. Практически считается, что количество благонадежного подроста к моменту его смыкания и началу самоизреживания должно быть не менее 2 тысяч шт./га к возрасту 10-15 лет, а в более раннем возрасте количество должно составлять 5 тысяч шт./га. Это минимальные требования.

Изучение естественного возобновления леса в натуре осуществляется экспедиционным, стационарным путем или их сочетанием. При этом выявляется роль всех основных факторов обуславливающих успех или неудачу естественного возобновления. С этой целью применяют закладки пробных площадей, взятие модельной, образцовой. Учет должен быть статистически обоснован.

Для выявления закономерности в пространственном распределении самосева и подроста и его общей оценки применяют теорию вероятных законов (Кожухов 1969 г.). По изучению лесовозобновления разработаны специальные методики (Мелехов 1954 год).

Успенский Е.И., ориентируясь на три градации подроста (благонадежный, сомнительный, неблагонадежный), рекомендует следующие признаки:

I – Благоприятный: соотношение среднего периодического прироста за последние 5 лет к предыдущему составляет более 1,0; протяженность кроны по стволу 61-80%; отношение ее длины к ширине 0,9-1,0 и более (остроконусовидная); хвоя держится на побегах более 7 лет.

II – Сомнительный: подрост имеет соотношение среднего периодического прироста около 1,0; протяженность кроны 51-60%, а отношение ее длины к ширине 0,6-0,8; хвоя держится на побегах 5-6 лет.

III – Неблагонадежный: подрост отличается сильно ослабленным приростом за последние годы; прирост последнего 5-летия менее 0,8 прироста высоты предыдущего; протяженность кроны 30-50%, длина ее в два раза меньше ширины (зонтовидная) хвоя функционирует около 4 лет.

(привести таблицу Минлесхоза по оценке возобновления)

Опять засухи, засухи...

Грозные явления природы - засухи, пожары, переувлажнения, наводнения - вызываются долго длящимися аномалиями погоды (атмосферного давления, температуры воздуха, осадков и т.п.). Предсказать эти стихийные бедствия больше чем за месяц вперед, метеорологическими методами невозможно. Однако путем дендроклимотологических исследований можно прогнозировать засухи и лeсные пожары, переувлажнения и вызванные ими наводнения, благоприятные условия для сельскохозяйственного производства на год, пять, десять и более лет вперед.

Дело в том, что у деревьев, растущих на суходоле, в год засухи нарастает узкое годичное кольцо, в год благоприятный - среднее, а в год с переувлажнением - широкое. Аналогично изменяется и урожайность сельскохозяйственных культур. Если взять многовековые ряды годичных колец (так называемые дендроклиматологические шкалы) деревьев, выросших; на суходоле, разместить пробные в регулярной сетке, допустим через 5-10 долготы и 2-3 широты по континентам Северного полушария или хотя бы Евразии, математически обработать их по методам, специально разработанным в дендроклиматологии, то получим ежегодное распределение параметров годичных колец по территории, введем три градации прироста - норма, выше или ниже ее. Нанесем указанные данные на географическую карту. Обозначенные градации прироста соединим изолиниями (дендроизохронами). Получим области низкого, среднего и высокого прироста деревьев. Однако вместе с характеристиками прироста деревьев на карте оказались выделенными; и фоновые погодные условия, ответственные за нарастание анализируемого годичного кольца.

При сопоставлении параметров годичных колец деревьев последнего тысячелетия, выросших на суходолах Северного полушария, а также годичных колец таких деревьев, росших на Североамериканском континенте в период от 1 года после Рождества Христова до современности, с регионами проекций гравитационных возмущений Луны в циклах 8,8 и 18,6 года за то же время, было получено число совпадений, близкое к 100 связей и возможности их использования для прогнозирования.

Прогнозирование по данному методу проводится с 1971 года. Заблаговременность - от 1 года до 5 лет вперед. За истекшие 30 лет неоправдавшихся прогнозов не было, 27 прогнозов оправдались полностью, три прогноза оправдались частично. В советское время эти прогнозы широко использовались Гражданской обороной СССР, Гослесхоз СССР для борьбы с лесными пожарами путем маневра силами и средствами пожаротушения и проведения соответствующих профилактических мероприятий. В сельском хозяйстве прогнозы использовались не столь широко. В декабре 1989 года метод прогнозирования был рассмотрен и рекомендован в сельскохозяйственном производстве президиумом ВАСХНИЛ.

Таким образом, за пятилетие (2001-2005 гг.) должны произойти на территории:

европейской России четыре сильные засухи, один летний сезон с обильным и избыточным увлажнением;

в Сибири две сильные засухи, два летних сезона с переувлажнением и 1 сезон с нормальным увлажнением;

на Дальнем Востоке четыре сильные засухи, один летний сезон с переувлажнением.

Для составления данного прогноза много использовали следующие материалы: ряды наблюдений гидрометеостанций Северного полушария за все годы их существования; каталоги засух в Евразии и Северной Америке; дендроклиматологические шкалы (параметры годичных колец деревьев, выросших на указанных континентах, в нашей эре); расчетные параметры гравитационных (приливообразующих) возмущений Луны и циклах 8,8 и 18,6 года от Рождества Христова до наших дней.

Т Е М А: Т А К С А Ц И Я Р А С Т У Щ Е Г О Д Е Р Е В А

1. Измерение диаметра и высоты

2. Определение объема растущего дерева

3. Определение возраста

4. Таксация совокупности деревьев

В лесной таксации разработаны рациональные методы таксации растущих деревьев их совокупностей. В древостое преобладают деревья средних размеров, число деревьев в право и в лево от них соответственно уменьшается. Такое распределение деревьев в древостое характеризуется кривой нормального распределения.

Основные таксационные признаки – объем растущего дерева и запасы древостоя могу быть определены при измерении их диаметров и высот.

По установившейся практике диаметры растущих деревьев во всех странах мира измеряют на высоте 1,3 м от шейки корня (высота груди) мерной вилкой, а высоту дерева - высотомером.

Замер диаметра каждого дерева происходит с некоторым округлением, но, учитывая закон больших чисел, ошибки будут с разными знаками и суммарная точность общего результата учета будет удовлетворительной. Обязательным условием техники замера является – касание ствола дерева тремя точками мерной вилки – линейкой, неподвижной ножкой и подвижной ножкой по сантиметровой стороне линейки.

Если ствол раздваивается, ниже уровня замера , то производят замер двух стволов, если выше – как один. При детальном измерении диаметр замеряется в двух направлениях С- Ю, В- З. При размерах диаметра превышающих длину вилки – измеряют его окружность и делят на 3.14 (П).

Высоту растущего дерева определяют : мерной вилкой, высотомерами, реласкопом Биттерлиха.

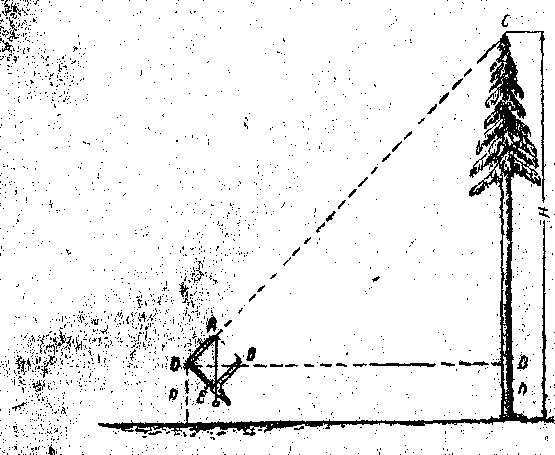

Для определения высоты дерева мерной вилкой необходимо:

в отверстие находящееся на конце неподвижной ножки мерной вилки закрепить шнур отвеса. Если подвижная и неподвижная ножки вплотную придвинуты друг к другу, то место прикрепления шнура отвеса должно совпадать с нулевым делением на подвижной ножке. За тем приблизительно определяем высоту дерева в метрах и отходим на это расстояние от ствола дерева до места наблюдения (это расстоянии называется базовым) т.е. находим длину линии ОД, и соответственно ей устанавливают длину АВ. Для этого подвижную ножку мерной вилки отодвигают от неподвижной на число сантиметров, равное числу метров от дерева до наблюдателя. По нижней стороне неподвижной ножки производят визирование на верхушку дерева – получаем два прямоугольных треугольника: ОСД и АВЕ. Две стороны этих треугольников перпендикулярны, следовательно они подобны. При таком положении отношение ОД к АВ будет равно 100. При визировании на верхушку – шнур отвеса, на шкале подвижной ножки, показывает высоту дерева без учета роста (высоты) наблюдателя, добавив рост наблюдателя получим высоту дерева.

Если измеряемое дерево находится ниже точки наблюдателя, сначала визируют на вершину и делают отсчет затем направляют неподвижную ножку на основание дерева. В этом случае отвес становится с другой стороны нуля, нанесенного на подвижную ножку. Числа, полученные при обоих отсчетах, складывают и получают высоту дерева в метрах.

Если измеряемое дерево находится выше точки наблюдателя, то необходимо сначала визировать на вершину дерева, затем на его основание. При обоих отсчетах шнур отвеса будет расположен с одной стороны нулевого деления. В этом случае для нахождения высоты дерева – из первого отсчета вычитают второй и получают высоту дерева в метрах. Мерной вилкой высота может быть измерена с точностью до 0,5 метра.

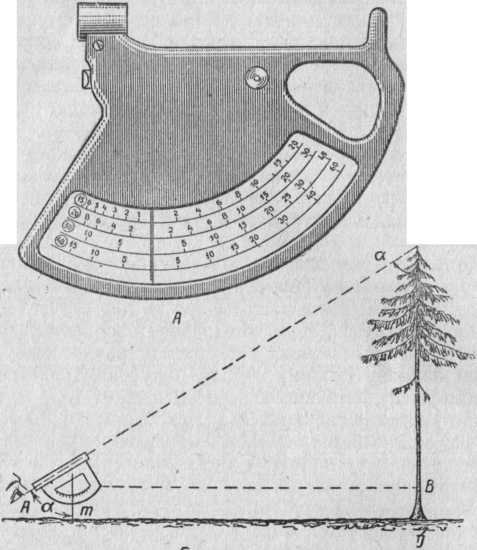

Найболее распространенными в практике являются высотомеры маятникового типа. На сектор высотомера нанесено несколько шкал для определения высот деревьев с разных (базовых) расстояний от дерева до наблюдателя. При измерении высоты дерева отходят от него на базовое расстояние и через диоптры визируют на вершину дерева ; при этом нажимают на кнопку которая фиксирует маятник. Свободно качающийся мятник займет вертикальное положение. Спуском крючка маятник будет закреплен на том делении, на котором он остановился в момент визирования на вершину дерева.

Измерение высоты дерева маятниковым высотомером основано на тригонометрическом методе. Отношение длины АВ к длине ВС составляет тангенс угла {а}. Длина АВ принимается постоянной. При разной высоте деревьев угол (а) и, следовательно, его тангенс будут разными. Перемножив эти значения тангенсов на постоянную длину линии АВ получим высоту дерева нанесенную на шкалу высотомера на котором остановится стрелка маятника.