- •Первый закон термодинамики. Работа, внутренняя энергия. Энтальпия, располагаемая работа.

- •Уравнения состояния идеального газа. Определение его параметров.

- •3.Теплоемкость. Ее виды. Связь между теплоемкостями. Закон Майера. Средние и истинные теплоемкости. Теплоемкость смеси газов.

- •Термодинамические процессы и их уравнения. Уравнения для вычисления работы процесса. Обратимые и необратимые процессы.

- •Термический кпд циклов Отто, смешанного сгорания Тринклера (Сабатэ), Дизеля. Их сравнение.

- •Цикл Брайтона, его термический кпд. Циклы газотурбинных установок и реактивных двигателей.

- •Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Энтропия.

- •Основные параметры водяного пара. Влажный, сухой перегретый пар. Критические давление и температура.

- •Схемы паротурбинных установок. Цикл Ренкина.

- •Промежуточный перегрев пара. Схемы циклов с регенеративным отбором пара.

- •Циклы парогазовых установок. Пгу с высоконапорным парогенератором.

- •Циклы пгу с котлом-утилизатором, с подводом пара в газовую турбину.

- •6.Термодинамические циклы и термический кпд.

- •19.Холодильные установки.

- •20.Теплонасосные установки. Рабочие тела для холодильных машин и тепловых насосов.

- •21.Теорема Бернулли для газов.

- •23.Основное уравнение Эйлера для турбомашин.

- •24.Теорема Жуковского о подъемной силе крыла. Механизм образования подъемной силы.

- •27. Сопло Лаваля.

- •28.Понятие пограничного слоя. Основное допущение пограничного слоя.

- •29.Критерии газодинамического подобия течений.

- •Топливно-энергетические ресурсы. Первичные энергоресурсы. Вторичные энергоресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии.

- •Физическая природа профильных потерь в лопаточном аппарате и методы снижения профильных потерь.

- •44.Причина возникновения неустойчивого режима работы (помпажа) компрессора.

- •48.Для чего и в каких ступенях паровой турбины осуществляют парциальный подвод рабочего тела.

- •61.Силы, действующие на рабочие лопатки турбин.

- •65.Напряжения в дисках турбин. Влияние отверстия в диске на его прочность.

- •Что такое критическая частота вращения вала?

- •Принципиальная схема пту, ее основные элементы.

- •Конденсационная установка пту, назначение, эксплуатационные характеристики.

- •71. Основные показатели экономичности установок с паровыми и газовыми турбинами.

- •Способы повышения экономичности гту.

- •Парогазовые установки, основные их типы.

- •Аэс. Основные схемы.

- •Тепловой баланс пту.

- •Влияние климатических условий на мощность гту.

- •Парогазовые установки с котлом-утилизатором.

- •Парогазовые установки с впрыском пара (stig).

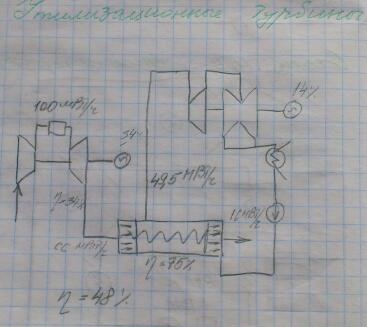

Циклы пгу с котлом-утилизатором, с подводом пара в газовую турбину.

Известен способ регенерации тепла с установкой, заключающийся в том, что тепло отходящих газов из турбины утилизируют в котле-парогенераторе, а полученный пар направляют на впрыск в газовый тракт турбины.

Принципиальный недостаток известного способа заключается в безвозвратных потерях исходной воды, потребности в водном источнике, дорогостоящей специальной подготовке воды (по требованиям к котловой питательной воде).

Чем выше температура , тем ниже КПД. Разряжение уменьшает КПД.

На выходе из установки:

Чем ниже температура окр. среды, тем больше теплоперепад, тем больше КПД.

ПГУ с КУ позволяет получить более высокий

кпд цикла по сравнению с другими 2мя

типами ПГ. Для реализации потенц. термод.

преимуществ схемы ПГУ с КУ необходимы

высокотемпературные ГТ. В ПГУ с КУ

источником энергии для паротурбинной

части ПТУ является энергия ОГ газовой

турбины. В ПГУ с одноконтурной КУ за

счет тепла ОГ ГТУ происходит нагрев

пит. воды, ее испарение перегрев пара

до заданной темп. И весь расход пара

подается на вход в ПТ (но одноконтурн.

Не обеспечивает высокий кпд КУ, т.к. не

дает возможность получить высокую

темп.пара, но низнаятемп.уходящих газов).

ПГУ с КУ позволяет получить более высокий

кпд цикла по сравнению с другими 2мя

типами ПГ. Для реализации потенц. термод.

преимуществ схемы ПГУ с КУ необходимы

высокотемпературные ГТ. В ПГУ с КУ

источником энергии для паротурбинной

части ПТУ является энергия ОГ газовой

турбины. В ПГУ с одноконтурной КУ за

счет тепла ОГ ГТУ происходит нагрев

пит. воды, ее испарение перегрев пара

до заданной темп. И весь расход пара

подается на вход в ПТ (но одноконтурн.

Не обеспечивает высокий кпд КУ, т.к. не

дает возможность получить высокую

темп.пара, но низнаятемп.уходящих газов).

Плюсы:

-высокие показатели экономичности: кпд установки приблизит.53%,экономия топлива 25%,

-объем капиталовложений на единицу вводимой мощности ниже в 1,5-1,8 раза по сравнению с обычными ПТУ,

-мин.воздействие на окр. среду

-высокая степень автоматизации основных технологических процессов,

-высокие показатели маневренности при работе в конденсац. в теплофикационном режиме.

Идеальный цикл ПГУ КУ, На рис. 57 в Т, S координатах показан идеальный цикл парогазовой установки с котлом-утилизатором. Верхний цикл, цикл газотурбинной установки, обозначен цифрами 1 2 3 4, а нижний цикл, цикл паротурбинной установки, — буквами аbсdеf. Часть отводимой из верхнего цикла теплоты подводится к нижнему циклу. Другая часть этой теплоты теряется в атмосфере. Верхний цикл — единственный источник теплоты для нижнего цикла, поэтому комбинированные циклы парогазовых установок с котлами-утилизаторами являются полностью бинарными.

Цикл атомной установки

На атомных станциях тепловая энергия получается при делении ядер атомов природного урана в смеси с ураном . В результате ядерной реакции выделяется огромное количество энергии, из которой 82 % приходится на долю тепловой энергии. При этом 1 кг атомного топлива дает столько же теплоты, что и сжигание 2,5 тыс. т каменного угля. Атомная установка состоит из реактора и паротурбинной (или газотурбинной) установки, в которой происходит энергетическое преобразование теплоты, полученной в реакторе. Установка, в которой пар производимый в реакторе направляется непосредственно на турбину, называется одноконтурной. В этой установке вода содержит радиоактивные примеси и поэтому все оборудование работает в радиационно-активных условиях, что усложняет ее эксплуатацию. Преимущество ее – простота конструкции. Установка, в которой первичный теплоноситель и рабочее тело разделены, называется двухконтурной (рис. 4.13). В этой установке теплоноситель, циркулирующий в первом контуре, отдает полученную теплоту рабочему телу, циркулирующему во втором контуре, в парогенераторе, в котором образуется пар для паротурбинной установки. В результате рабочее тело обладает меньшей радиационной активностью, что упрощает эксплуатацию атомной установки. Принципиальная схема двухконтурной АЭС: реактор; турбина; парогенератор; конденсатор; деаэратор; сепаратор; паросборник; компенсатор объема; кон-денсатный насос; циркуляционный насос; питательный насос; промежуточный пароперегреватель Примечание. Тяжелая вода (Н2О или D2O) – окись дейтрия химического со-единения изотопа водорода дейтрия с кислородом tкип=101,43 оС, ρ = 1,106 кг/м3 при 11,23 оС. 148 Тепловая энергия, образующаяся в тепловыделяющихся элементах (ТВЭЛ) атомного реактора передается в парогенераторе рабочему телу, т.е. водяному пару. В первом контуре для предотвращения вскипания теплоносителя применяют воду под высоким давлением или высококипящий теплоноситель (органические жидкости, жидкие металлы и газы), циркуляция их осуществляется насосом. Для АЭС характерен низкий перегрев пара, поэтому на турбину пар поступает насыщенным, как только пар достигнет предельной влажности, он выводится из промежуточных ступеней турбины и пропускается через сепара-тор для отделения влаги и в промежуточный пароперегреватель для подсушки пара. Затем пар поступает в последующие ступени турбины. А далее в конденсатор и насосом в деаэратор, для отделения газов, и затем насосом снова в парогенератор. Наиболее освоенными реакторами являются водо-водяные, которые представляют собой металлический корпус с размещенными в нем кассетами. Каждая кассета состоит из металлического кожуха с собранными в нем цилиндрическими стержнями. Стержень состоит из циркониевой оболочки, заполненной урановыми «таблетками» (пластинками), круглой или многогранной формы, также стержни называются тепло выделяющимися элементами (ТВЭЛами). Таким образом теплоноситель (вода) прогоняется насосами через кассеты с ТВЭЛами, в результате реакции деления ядерного топлива выделяется теплота, которая передается теплоносителю. Вода, являясь теплоносителем, одновременно выполняет также роль за-медлителя нейтронов, которые вызывают деление ядер и создают цепную ядерную реакцию. Чтобы реакция самопроизвольно не разгонялась, нужны за-медленные (тепловые) нейтроны, скорость которых не превышает 2 км/с. Эту двоякую роль выполняет вода, поэтому реактор называют ВВЭР. 235U Параметры пара вырабатываемого в парогенераторе и тепловая мощность реактора определяются допустимой температурой оболочек ТВЭЛов (не более 400 – 600 оС) или предельно допустимой температурой ядерного горючего. В противном случае происходят нежелательные фазовые превращения ядерного горючего, переход из α-фазы в β-фазу