- •2. Основные и дополнительные функции бр.

- •3. Требования к бр.

- •4. Классификация бр.

- •6. Глинистые растворы. Типовой состав бр.

- •7. Глина – активная твердая фаза глинистых растворов.

- •8. Минералогический и химический состав глин.

- •9. Особенности строения и свойства важнейших глинистых минералов.

- •10. Гидратация и диспергирование глин.

- •11. Процессы происходящие на поверхности глинистых частиц. Ионный обмен.

- •12. Катионный обмен. Емкость поглощения (еп) или обменная емкость (ое).

- •13. Обмен и адсорбция анионов.

- •14. Необменные реакции замещения и реакции присоединения на поверхности глины.

- •15. Агрегативная и седиментационная устойчивость глинистых растворов.

- •16. Структурно механические свойства бр. Коагуляционная и конденсационно-кристаллическая структуры в дисперсных системах. Понятие тиксотропии.

- •17. Роль структурообразования при бурении скважин.

- •18. Оценка структурных свойств буровых растворов.

- •19. Реологические свойства буровых растворов.

- •20. Реограммы ньютоновской и неньютоновской жидкостей.

- •21. Реологическая модель Бингама-Шведова. Понятие эффективной вязкости.

- •22. Степенная двухпараметрическая модель Оствальда де Ваале.

- •24. Роль реологических свойств бурового раствора при бурении и закачивании скважин.

- •25. Фильтрационные и коркообразующие свойства глинистых растворов.

- •26. Роль фильтрационных свойств при бурении и заканчивании скважин.

- •27. Оценка фильтрационных свойств буровых растворов.

- •28. Основные факторы, влияющие на скорость статической фильтрации.

- •29. Влияние времени фильтрации на объём фильтрата.

- •30. Влияние перепада давления на скорость фильтрации.

- •31. Влияние гранулометрического состава дисперсной фазы на скорость фильтрации.

- •32. Влияние температуры на скорость фильтрации

- •33. Статическая фильтрация при повышенной температуре и повышенном давлении.

- •34. Динамическая фильтрация.

- •35. Роль плотности бурового раствора при бурении скважин.

- •36. Значение водородного показателя для практики бурения.

- •37. Оценка водородного показателя и удельного электрического сопротивления бр.

- •38. Содержание твердой фазы и абразивных частиц в глинистом растворе.

- •39. Седиментационная устойчивость глинистого раствора.

- •40. Состав фильтрата глинистого раствора.

- •41. Глиноматериалы для приготовления буровых растворов.

- •47. Приготовление буровых растворов

- •48. Очистка промывочных жидкостей от выбуренной породы.

- •Механическая очистка

- •Оборудование для очистки с помощью центробежных сил

- •Ситогидроциклонная очистка

- •49. Дегазация бурового раствора

- •51. Химические реагенты - понизители фильтрации.

- •52. Углещелочной реагент (ущр), модифицированный гуматный реагент (мгр)

- •53. Реагенты на основе эфиров целлюлозы

- •54. Отечественные биополимеры симусан (бп-92), к.К. Робус и др.

- •55. Крахмал как химический реагент. Назначение, индивидуальные особенности.

- •56. Модифицированный крахмал (мк), экструзионный крахмалосодержащий реагент (экр), карбоксиметилированный крахмал (кмк). Модифицированный крахмал

- •Экструзионный крахмалосодержащий реагент (экр)

- •КарбоксиметилированныЙ крахмал (кмк)

- •58. Гипан - гидрализованный полиакрилонитрил.

- •Метакрил-14 ( м-14), лакрис-20.

- •Полиакриломид (паа), гпаа, термопас-34, формиат натрия и др.

- •Конденсированная сульфит-спиртовая барда (кссб-2м).

- •Реагенты – понизители вязкости (пептизаторы).

- •Лигносульфанат технический или сульфит-спиртовая барда (ссб).

- •Феррохромлигносульфонат (фхлс).

- •Окзил-см, лигносил, нитролигнин, декстрин.

- •Триполифосфат натрия (тпфн), гексаметафосфат нария (гмфн) и др.

- •Ингибиторы термоокислительной деструкции.

- •Ингибиторы гидратации и набухания глин

- •Гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость (гкж-11н).

- •Реагенты, связывающие ионы кальция и магния.

- •Пеногасители

- •Смазочные добавки.

- •Эмульгаторы.

- •Деэмульгаторы.

- •Поверхностно-активные вещества.

16. Структурно механические свойства бр. Коагуляционная и конденсационно-кристаллическая структуры в дисперсных системах. Понятие тиксотропии.

Глинистые частицы имеют форму плоских чешуек (монтмориллонит, гидрослюды), или игольчатую форму (полыгорскит). В силу того, что отрицательный заряд кристаллической решетки проявляет свое действие главным образом, на гранях чешуек, диффузный слой катионов и гидратная оболочка частиц получают наибольшее развитие именно на этих участках. На краях и углах глинистых частиц диффузный слой и гидратная оболочка развита значительно слабее. Таким образом, действие факторов, обеспечивающих агрегетивную устойчивость глинистых суспензий, проявляется неодинаково на резных участках поверхности частиц. Грани частиц защищены более мощными энергетическим и сольватационным барьерами.

Так как края и углы частиц представляют собой места разлома кристаллической решетки, на этих участках могут быть обнажены свободные валентные связи разных знаков. То есть одни участки на краях частиц могут быть заряжены отрицательно, а другие могут иметь положительный заряд.

При столкновении частиц в покоящемся или движущемся глинистом растворе возможны три характерных случая:

частицы встречаются гранями,

край одной частицы встречается с гранью другой частицы,

частицы встречаются краями.

При столкновении частиц гранями их кинетической энергии недостаточно для преодоления сил отталкивания диффузных слоев (энергетический барьер) и сопротивления: гидратных оболочек (сольватационный барьер). Слипания частиц при этих условиях произойти не может. При столкновении по типу " край с гранью", и в особенности, "край с краем" глинистые частицы могут преодолеть и преодолевают сопротивление слабо развитой на краях гидратной оболочки и слабое по краям отталкивание диффузных слоев. Происходит сцепление частиц по типу "край с краем" или "край с гранью".Такое сцепление частиц происходит, главным образом, под влиянием сил молекулярного притяжения, хотя определенную роль могут сыграть и силы притяжения, возникающие между свободными валентными связями разных знаков на краях частиц. При сцеплении частиц не происходит полного выдавливания гидратных оболочек иа зазора между частицами. Между ними остаются прослойки гидратационной воды.

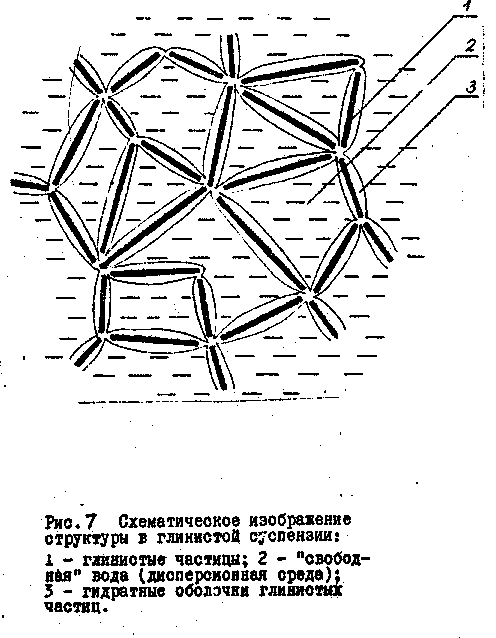

В результате сцепления глинистые частицы образуют во всем объеме находящегося в покое глинистого раствора пространственный каркас. В ячейках каркаса, в пространстве между гидратированными частицами глины находится свободная вода, составляющая дисперсионную среду глинистого раствора.

Пространственный каркас, пронизывающий весь объем глинистого раствора, принято называть "структурой". Процесс образования каркаса называют "структурообразованием".

Структурообразование - начальная стадия коагуляции, при которой глинистая суспензия частично теряет агрегативную устойчивость, но продолжает сохранять седиментационную устойчивость.

Структура, образовавшаяся в дисперсной системе в результате ее частичной коагуляции, называется "коагуляционной структурой". Этот тип структуры следует отличать от "конденсационно-кристаллизационной структуры", возникающей при кристаллизации из растворов, за счёт возникновения первичных химических связей.

Процесс структурообразования в глинистых суспензиях обратим. При приложении внешних сил сцепление между глинистыми частицами нарушается, частицы отделяются друг от друга; пространственный каркас - структура разрушается. После прекращения внешнего воздействия на глинистую суспензию структура образуется вновь.

Способность некоторых дисперсных систем, в том числе и глинистых суспензий, образовывать структуру после прекращения механического воздействия называется тиксотропией.