- •Часть I

- •Глава 1. Глобализация

- •1.1. Понятие и основные черты глобализации

- •2.1. Понятие информационной экономики

- •2.2. Составляющие информационной экономики

- •2.3. Особенности информационной экономики

- •Глава 3. Влияние коммуникационных

- •3.1. Роль коммуникаций в менеджменте

- •3.2. Коммуникативный ресурс в управлении

- •3.3. Тенденции развития современных коммуникационных

- •Часть II

- •Глава 4. Основные парадигмы коммуникаций

- •4.1. Исторические аспекты формирования теории коммуникации

- •4.2. Понятие коммуникации

- •4.3. Социальная, лингвистическая и коммуникативная

- •4.4. Концепции классической, неклассической

- •5.1. Теории идеологии коммуникации

- •5.3. Концепция м. Маклюэна

- •5.4. Постмодернистский подход в теории коммуникации

- •?Глава 6. Классификация и модели коммуникаций

- •6.1. Типы и виды коммуникаций

- •6.2. Модели коммуникаций

- •Сообщение Сообщение

- •Информационный источник

- •Обратная связь

- •Сообщение Сообщение

- •Информационный источник

- •Обратная связь

- •1.2. Техносферное развитие в условиях глобализации

- •Субъект восприятия

- •6.3. Функции коммуникаций в обществе

- •?Глава 7. Коммуникационный процесс

- •7.1. Содержание коммуникационного процесса

- •7.2. Способы передачи и приема информации

- •1.3. Изменение коммуникаций в глобализационном аспекте

- •7.3. Элементы коммуникационного процесса

- •7.4. Этапы коммуникационного процесса

- •Глава 8. Управление организационными коммуникациями

- •8.1. Значение организационных коммуникаций

- •8.2. Направления коммуникаций

- •8.3. Формы и методы организационных коммуникаций

- •8.4. Неформальные коммуникации

- •Какие применяются методы управления неформальными коммуникациями?Глава 9. Управление межличностными коммуникациями

- •9.1. Особенности межличностных коммуникаций

- •9.2. Коммуникационные стили

- •Низкая высокая

- •9.3. Трудности в осуществлении межличностных

- •9.4. Пути совершенствования межличностных коммуникаций

- •1.4. Взаимосвязь развития техники и технологии

- •Какие правила для получателя повышают эффективность межлйч ностной коммуникации?Глава 10. Функционирование коммуникационных сетей

- •10.1. Коммуникационная политика организации

- •10.2. Коммуникативное пространство

- •1.5. Новая коммуникационная среда

- •Глава 11. Эффекты коммуникаций

- •11.1. Периодизация исследования эффектов

- •11.2. Типология эффектов коммуникаций

- •?Глава 12. Система коммуникационной поддержки процесса управления

- •12.1. Содержание организационного механизма управления коммуникациями

- •12.2. Организация коммуникационной поддержки

- •Оглавление

- •Часть I 1

- •Глава 1. Глобализация 1

- •1.1. Понятие и основные черты глобализации 1

- •Глава 3. Влияние коммуникационных 7

- •Часть II 2

- •Глава 4. Основные парадигмы коммуникаций 2

- •Глава 8. Управление организационными коммуникациями 12

- •Глава 11. Эффекты 1

Избирательность

Контекст

Доступность

![]()

Субъект восприятия

^Событ^

С;>

К Р

-> о е ^ н

Д+т

С P

Т=>о

В

л a-tb

Взаимоотношения

между участниками коммуникации

Сообщение |

|

Форма |

Содержание |

Рис. Б.8. Генеральная модель Дж. Гербнера

Вместе с тем модель, несмотря на универсальность, не дает заметить четкого понимания ролей коммуникатора и коммуниканта, автора и потребителя сообщения с их индивидуально-психологическими характеристиками, информационным и эмоциональным опытом и т.д.

В кибернетической линейной модели коммуникационного процесса Н. Винера управленческая информация, возвращаясь к источнику, стремится противодействовать отклонению управляемой величины от управляющей. Винер рассматривает стабилизирующиеся системы не только на техническом, но и общественном уровне. Общественная система также функционирует оптимально, если по каналу обратной связи на ее вход возвращается достоверная информация, способная вызвать противодействие нежелательным отклонениям. В большей мере подвержены преднамеренному искажению коммуникантами более низкого уровня по разным причинам сообщения, проходящие по каналу обратной связи. В результате вышестоящие руководители не имеют реального представления о воздействии на подчиненные структуры исходной управленческой информации, причем часть информации, полученной по каналу обратной связи, умышленно подавляется или сознательно неверно интерпретируется

.

Ю. Воронцовым предложена линейная модель коммуникационного процесса, состоящая из пятнадцати основных компонентов, включая различные фильтры и поля [125]:

Источник коммуникации.

Коммуникатор.

Сообщение.

Коммуникационный канал.

Коммуникант.

Экстралингвистический параметр сообщения.

Источник механических помех.

Источник семантических помех.

Классовые и социальные фильтры.

Личностно-индивидуальные фильтры.

Семантические поля.

Поля коммуникационной обстановки.

Потери информации.

Обратная связь «коммуникант — коммуникатор».

Обратная связь «коммуникант — источник информации».

В данной схеме значительное внимание уделено как содержанию самого сообщения (кто сообщает, каким языком, в какой ситуации), так и различным помехам восприятия информации при коммуникации. Барьеры коммуникации:

дискомфорт физической среды, в условиях которой принимается сообщение;

инерция включенности восприятия, отвлечения;

антипатия к сообщению, стереотипизация сознания, амбициозность коммуниканта;

языковой барьер на уровне понятийного мышления;

профессиональное неприятие в случае некомпетентного вторжения коммуникатора в профессиональную сферу коммуниканта;

неприятие имиджа коммуникатора.

Упрощения, используемые в линейных моделях коммуникации, облегчают понимание последовательности событий. Вместе с тем в реальности коммуникация — это сложное, многоуровневое взаимодействие, которое не всегда построено в виде последовательности или цепочки действий субъектов, обменивающихся информацией. Кроме того, не всегда информация создается в одном месте, а потом, через какое-то время принимается в другом месте получателем, как это происходит при обмене сообщениями с помощью технических средств. Соответственно линейные модели в большинстве случаев не отражают реальное состояние системы. На практике протекают более сложные процессы, вовлекающие в свою структуру не только людей, но и их мысли, чувства, отношения, социальный опыт, эмоционально-психическое состояние и многое другое, т.е. между коммуникантами располагается актуальная социальная ситуация.

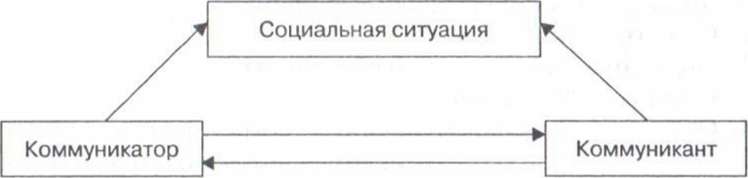

Среди нелинейных моделей коммуникации наибольшее распространение получила модель Т. Ньюкомба. Модель имеет вид равностороннего треугольника, вершины которого составляют коммуникант, коммуникатор и социальная ситуация (рис. 6.9). Взаимодействие коммуниканта с коммуникатором осуществляется как с учетом социальной ситуации, так и без учета таковой. Если коммуниканты сориентированы друг к другу положительно, они будут стремиться к совпадению своих отношений к рассматриваемой ситуации. При негативном отношении друг к другу отношение коммуникантов к рассматриваемой ситуации не будет совпадать.

Рис.

6.9. Нелинейная модель Т. Ньюкомба

В нелинейной модели Уэстли—МакЛина, учитывающей различия отдельных ролей, четвертая вершина геометрической фигуры отражает редакторскую функцию коммуникации. Учеными выделено особое значение обратной связи и обмена информацией с внешней общественной средой какдополнительной функции, что делает модель циркулярной.

В моделях коммуникации циркулярного типа, в отличие от линейного типа, человек одновременно и постоянно выступает и как источник, и как получатель информации. В результате такого способа построения линейная модель трансформируется в непрерывный процесс коммуникации. Впервые в научной среде циркулярная модель коммуникации представлена немецким исследователем Г. Малецке. Помимо традиционных элементов коммуникации — коммуникатор, сообщение, получатель — им выделен новый элемент — медиум, под которым понимаются одновременно каналы коммуникации и информационный носитель. Кроме того, он вводит понятие «имиджа коммуникатора» и «имиджа получателя». Область обратных связей рассматривается с учетом давления на коммуникатора содержания сообщения и медиума, на получателя — медиума. С точки зрения получателя, он выделяет четыре уровня анализа: структурный, социального окружения, принадлежности к аудитории и самоимиджа.

Другая циркулярная модель, представляющая собой двухуровневую систему окружностей, предложена Э. Андерс, Лорином Стаатсом и Робертом Бостромом. На первом уровне (круге) создаются стимулы для обмена в режиме «сообщение-ответ» между отправителем и получателем во втором уровне системы. Вместе с тем ученые обратились к разрешению проблемы, когда на практике передача информации от коммуникатора к реципиенту осуществляется не сразу ко всем потребителям информации. Раньше, чем масса людей, принимают и осмысливают информацию лидеры в силу обладания рядом качеств. На следующей ступени уже лидеры начинают активно распространять полученную информацию среди общественности. В результате на первой ступени осуществляется передача информации, а на второй — передача влияния.

Дж. Клеппером, американским теоретиком коммуникации, привнесены недостающие звенья в исследование особенностей восприятия. Предположив, что процесс коммуникации носит ступенчатый характер и происходит через группу условий, названных факторами- посредниками, он выделил:

предрасположенность человека к определенной информации (идее, ценностям, знаниям);

межличностный характер распространения содержания сообщения (точнее, интерпретация сообщения разными людьми в процессе общения);

принадлежность человека к определенной социальной группе со специфическими нравственными и социальными установками;

влияние «лидера мнений» (например, учителя, политического лидера), активно действующего на распространение и оценку полученной информации.

Реципиент рассматривается как часть социальной группы, что позволяет соотнести индивидуальные реакции каждого индивидуума в отдельности с поведением обобщенной аудитории. Величина аудиторной группы может быть сколь угодно велика, поскольку разнообразие посредников позволяет им влиять практически на каждого члена социальной группы за счет естественного статистического усреднения их индивидуальных особенностей, оказывая однородное по результату влияние на разнородные сознания отдельных личностей. По мнению Клеппера, восприятие информации идет по пути безусловной адаптации сведений, совпадающих с установками индивидуума, и первичного отторжения сведений, противоречащих им.

С этих позиций обоснована двухступенчатая (многоступенчатая) модель коммуникации, впервые сформулированная П. Лазарсфель- дом. Сообщение, посланное аудитории, достигает вначале наиболее авторитетного члена группы, и при усвоении содержания полученной информации люди склонны прислушиваться к тем, кто для их окружения является наиболее влиятельным и компетентным. Причем наибольшее влияние на принятие решения оказываютлидеры. Они, в свою очередь, также имеют собственных «лидеров мнений» и обращаются к ним за нужной информацией. «Лидеры мнений» становятся связующим звеном между различными средствами коммуникации и аудиторией. Сущность данной модели сводится к необходимости использования уже имеющихся социальных и коммуникативных сетей, что более рационально, чем создание новых. Сообщения в системе коммуникаций зависимы от самой аудитории, т.е. аудитории дается информация, нужная и понятная ей. В противном случае она не будет включена в систему коммуникаций. Проявляя свою гомогенность, аудитория вступает во взаимодействие с исходной информацией в двух плоскостях: со всей массой людей и с каждым в отдельности. Однородность людей как членов массы реализуется через поведение людей, но в то же время люди входят в состав различных слоев, страт, групп, институтов общества, т.е. составляют неоднородное по структуре сообщество [ 130].

Среди моделей коммуникации существует объемный тип, к числу которых относится мозаичная модель Л. Бейкера, состоящая из маленьких кубиков, соприкасающихся четырьмя гранями, которые соответствуют источнику, получателю, посланию и каналу коммуникации. Другую модель объемного типа представляет спиральная модель Ф. Дэниса, в которой коммуникационный цикл не замыкается; коммуникация продвигается вперед, повторяя пройденные этапы развития на новом уровне.

Еще одной разновидностью объемных моделей является известная диффузная модель Э. Роджерса. Диффузия определена им как процесс коммуникации инновации через определенные каналы за конкретный промежуток времени к членам социальной системы. Анализируя распространение новых идей, товаров, автор пришел к заключению, что нет необходимости воздействовать сразу на всех. Важно убедить критические 5%. Когда пропагандируемая идея овладевает умами одной пятой части населения, дальше она «растекается» сама по всем уровням объемной социальной структуры и ее уже невозможно остановить. Любая новая идея проходит через шесть этапов: внимание, интерес, оценку, проверку, принятие, подтверждение. Э. Роджерс разделил реципиентов по степени восприимчивости инноваций на пять типов:

и н новаторы;

ранние принимающие;

раннее большинство;

позднее большинство;

поздние принимающие.

Инноваторы, способные сразу «схватывать» новые идеи, составляют 2,5%. Большинство мнений лидеров формируются из числа ранних принимающих, составляющих 13,5% населения. С этой категорией людей советуются при принятии каких-либо решений. Раннее большинство, включающее в себя 34% населения, принимает новые идеи чуть раньше, чем их примет среднестатистический гражданин. Только после того как среднестатистический гражданин признает новую идею, 34% скептиков, составляющих позднее большинство, примут ее. И наконец, 16% населения (поздние принимающие) подозрительно относятся к новым идеям. Эта типизация реципиентов по восприятию расширила исследовательский пласт механизмов коммуникации и нашла применение в рекламных и информационных кампаниях.

Рассматриваемые нами концепции и модели позволяют определить сферу поиска обобщений и дают ключевые точки, на основе которых можно прийти к определенным формулировкам и выводам относительно современных процессов, затрагивающих социальную коммуникацию. Особенно важно понимание того, что же в действительности происходит с современными коммуникативными средствами и каково в целом воздействие коммуникации на общество. Эта задача требует рассматривать не один какой-то аспект изолированно, а весь комплекс проблем в совокупности. Объективные законы развития систем явственно свидетельствуют о том, что лавинообразное нарастание темпов прироста качественных характеристик системы приводит к перерождению ее в новое состояние, иерархически более высокое.