- •Часть I

- •Глава 1. Глобализация

- •1.1. Понятие и основные черты глобализации

- •2.1. Понятие информационной экономики

- •2.2. Составляющие информационной экономики

- •2.3. Особенности информационной экономики

- •Глава 3. Влияние коммуникационных

- •3.1. Роль коммуникаций в менеджменте

- •3.2. Коммуникативный ресурс в управлении

- •3.3. Тенденции развития современных коммуникационных

- •Часть II

- •Глава 4. Основные парадигмы коммуникаций

- •4.1. Исторические аспекты формирования теории коммуникации

- •4.2. Понятие коммуникации

- •4.3. Социальная, лингвистическая и коммуникативная

- •4.4. Концепции классической, неклассической

- •5.1. Теории идеологии коммуникации

- •5.3. Концепция м. Маклюэна

- •5.4. Постмодернистский подход в теории коммуникации

- •?Глава 6. Классификация и модели коммуникаций

- •6.1. Типы и виды коммуникаций

- •6.2. Модели коммуникаций

- •Сообщение Сообщение

- •Информационный источник

- •Обратная связь

- •Сообщение Сообщение

- •Информационный источник

- •Обратная связь

- •1.2. Техносферное развитие в условиях глобализации

- •Субъект восприятия

- •6.3. Функции коммуникаций в обществе

- •?Глава 7. Коммуникационный процесс

- •7.1. Содержание коммуникационного процесса

- •7.2. Способы передачи и приема информации

- •1.3. Изменение коммуникаций в глобализационном аспекте

- •7.3. Элементы коммуникационного процесса

- •7.4. Этапы коммуникационного процесса

- •Глава 8. Управление организационными коммуникациями

- •8.1. Значение организационных коммуникаций

- •8.2. Направления коммуникаций

- •8.3. Формы и методы организационных коммуникаций

- •8.4. Неформальные коммуникации

- •Какие применяются методы управления неформальными коммуникациями?Глава 9. Управление межличностными коммуникациями

- •9.1. Особенности межличностных коммуникаций

- •9.2. Коммуникационные стили

- •Низкая высокая

- •9.3. Трудности в осуществлении межличностных

- •9.4. Пути совершенствования межличностных коммуникаций

- •1.4. Взаимосвязь развития техники и технологии

- •Какие правила для получателя повышают эффективность межлйч ностной коммуникации?Глава 10. Функционирование коммуникационных сетей

- •10.1. Коммуникационная политика организации

- •10.2. Коммуникативное пространство

- •1.5. Новая коммуникационная среда

- •Глава 11. Эффекты коммуникаций

- •11.1. Периодизация исследования эффектов

- •11.2. Типология эффектов коммуникаций

- •?Глава 12. Система коммуникационной поддержки процесса управления

- •12.1. Содержание организационного механизма управления коммуникациями

- •12.2. Организация коммуникационной поддержки

- •Оглавление

- •Часть I 1

- •Глава 1. Глобализация 1

- •1.1. Понятие и основные черты глобализации 1

- •Глава 3. Влияние коммуникационных 7

- •Часть II 2

- •Глава 4. Основные парадигмы коммуникаций 2

- •Глава 8. Управление организационными коммуникациями 12

- •Глава 11. Эффекты 1

1.2. Техносферное развитие в условиях глобализации

Явная доминанта «технологизма» выражается признанием факта, что в постиндустриальном обществе традиционная экономическая реальность сменяется технологической, труд заменяется творчеством и технологизм является сущностью глобализации. Такого рода идеология актуализирует подходы к оценке глобальных процессов с позиции «техносферы», что позволяет называть соответствующие процессы ее развития в условиях глобализации как «техносферное развитие» [73].

Главным итогом XX в. и всего развития цивилизации за все время ее существования стало пришедшееся на XX столетие становление техносферы как искусственной среды жизнедеятельности человека. Ее специфика — не просто чрезвычайно высокий уровень развития технологии и техники, материального производства, науки, вооружений; не просто обусловленные всем этим уровень и качество жизни населения, образовавших техносферу государств.

Главные особенности техносферы как явления трояки. Впромыш- лснно развитых государствах население не имеет реальной возможности вернуться в случае социальной катастрофы к доиндустриаль- ному образу жизни, не рискуя при этом физическим вымиранием огромных масс людей. Ведущие экономические центры техносферы (США, Япония, ЕС) способны сохранить свое значение и само существование, лишьопираясь на освоение и использование пространственно-ресурсного потенциала всей планеты, подстраивая его под свои потребности и интересы, подчиняя целям, задачам, процессу этого освоения свои связи с экономиками других стран и регионов, а следовательно (в разной мере), и сами эти экономики. Наконец, техносфера конца XX в. и все с ней связанное в корне изменили природную среду обитания человека, причем возврат к доиндустриальной глобальной экологии уже в принципе невозможен

.В данной графической последовательности коммуникация представлена как процесс убеждения в виде модели «трансмиссионного» типа, когда задача отправителя сообщения состоит в воздействии на принимающую сторону и создании определенного эффекта. Внесенные дополнения в пентаду делают схему более громоздкой, но (по мнению Лассуэлла) важно знать, с каким намерением, в какой ситуации, какими средствами и с какой стратегией осуществляется коммуникация для получения целостной картины. В результате девять вопросов Лассуэлла определяют коммуникацию как полноценный акт с весьма определенной значимостью и эффективностью и тем самым сводят в лаконичную схему разнородные теоретические воззрения относительно социальной коммуникации.

Коммуникационная модель профессора У. Шрамма относится к линейному типу, но при этом принимает вид «циркуляционной» схемы. В ней на первый план выходят проблемы значения и понимания, диалогичности, социокультурного контекста, в котором коммуникация осуществляется. Таким образом, основной задачей анализа коммуникации является объяснение значений, воплощенных в символических формах, и поиск «смыслов», рождающихся в процессе коммуникации, равно как и интерпретационных схем, используемых участниками информационного обмена. Коммуникацию Шрамм определил как акт установления контакта между отправителем и получателем с помощью сообщения [ 175]. Предполагается, что отправитель и получатель имеют общий смысл, позволяющий кодировать и отсылать сообщение, которое адресат в состоянии принять и расшифровать. Влияние социальной ситуации на коммуникацию схематично представлено на рис. 6.4.

Социальная ситуация

Коммуникатор

Отношение

Коммуникант

Отношение

Рис.

6.4. Первоначальная схема коммуникации

У. Шрамма

Американские теоретики У. Шрамм и Ч. Осгуд предположили, что обе стороны коммуникации находятся в равных условиях и осуществляют равноценный информационный обмен, не имеющий отчетливого завершения. При данном взгляде на проблему принци

пиальное значение имеет та знаковая система, на основе которой происходит кодировка-декодировка сообщения, вводится фактор понимания и интерпретации, отношения сторон коммуникативного акта, следовательно, закладывается как принцип их тождества для источника и потребителя информации.

81

Рис.

Б.5. Циркуляционная модель У. Шрамма

В техническом плане под кодированием обычно понимается перевод сообщений на язык (или в коды), необходимый для процесса передачи. Декодирование предполагает обратный перевод восстановления смысла сообщения после его приема. «Человеческая» составляющая кодирования и декодирования отражает интерактивную природу коммуникации. Участвуя в акте коммуникации, каждый из нас создает сообщение, кодирует его (переводит в форму, возможную для передачи) и соответственно декодирует ответ. Важное условие успешной коммуникации — пересечение пространства социального опыта взаимодействующих. Простота и очевидность позволяют использовать рассмотренную схему как базовую модель индивидуального коммуникативного акта, определяя при помощи нее любой обмен информацией. Обратная связь как немедленная реакция на по-

6 - 7268

лученное сообщение — существенный элемент кибернетической индивидуально-коммуникационной системы. Рационально-чувственная и эмоционально-образная составляющие коммуникации как при создании, так и при восприятии сообщения предусматривают обязательную ролевую реверсию коммуникатора и коммуниканта.

Следующий шаг в развитии теории сделал Ч. Осгуд, введя в коммуникативную цепочку такие элементы, как понимание и интерпретация, реализовав распространенный когнитивный подход к описанию коммуникативного акта (рис. 6.6).

Рис.

6.6. Модифицированная циркуляционная

модель

Это дополнение существенно изменило картину информационного обмена, так как важно наличие не просто информации в количественном смысле, но и определенного контента, содержания, доступного для восприятия и могущего быть интерпретированным, устанавливая личностную значимость обеих сторон общения.

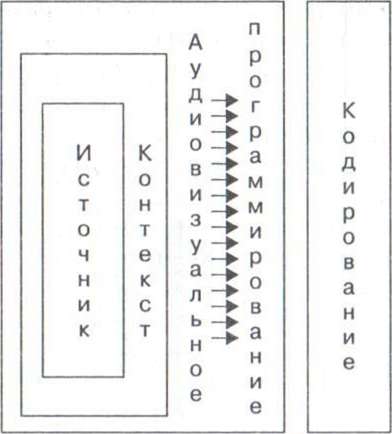

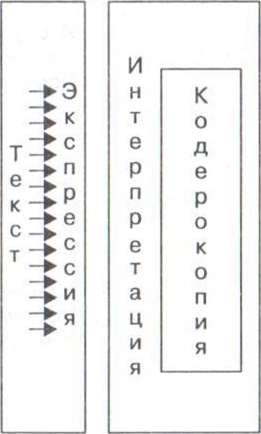

Коммуникационная модель Д. Стейнбока, типичная в общем ряду однонаправленных линейных моделей, отличается привнесением в схему осуществления информационного обмена понятия контекста. Контекст определяет подсознательное восприятие получателя сообщения, которое не может быть подчинено рационалистическому правлению. Согласно Стейнбоку, коммуникативный акт имеет следующую структуру (рис. 6.7): отправитель в контексте обстоятельств коммуникации кодирует и передает сообщение посредством информационного канала как аудиовизуальный или текстовый поток (экспрессия); адресат, воспринимая его, декодирует, подвергает интерпретации, сопоставляя с кодерокопией (надсознательным образом кода). Наличие контекста и опыта восприятия превалирует над сознательным пониманием и осуществляется первично до стадии рационального осмысления.

Таким образом, теория постепенно приходит к тезису нелинейности процесса восприятия информации, который замыкается на индивидуальные характеристики личности. Личность и как участник коммуникации, и как объект воздействия играет в этом процессе клю

чевую роль. Поэтому понимание путей и механизмов воздействия информации основывается на реакции на полученное сообщение.

Рис. В.7. Линейная модель Д. Стейнбока

«Генеральная модель Гербнера» получила самое широкое распространение для объяснения различныхтипов коммуникации как вот- ношении кибернетических систем, межличностного обмена, так и в области массово-информационных процессов. Универсальность модели профессора Дж. Гербнера состоит в принципиальной значимости содержания сообщения и вариативности восприятия. В модели выделено четыре компонента: события, получатели, сообщения, сигналы. В качестве прямых и обратных связей действуют такие формы, как доступ к каналам коммуникации, отбор содержания сообщения, контроль (рис. 6.8). Эта модель удачно отражает начальный этап генерации и изменения в ходе процесса коммуникации сообщения. «Кто-то воспринимает сообщение, определенным образом реагирует на него в данных условиях, облекает полученный материал в некую форму, отражающую содержание в данном контексте, и передает новое сообщение с определенным результатом» (169|.

В концепции Гербнера в

единстве коммуникативного акта

представлены личности коммуникатора

и реципиента, условия создания и

восприятия сообщения, сложная иерархия

факторов, влияющих непосредственно

на восприятие и понимание передаваемого

содержания сообщения. Введение

контекстного понимания коммуникации

позволяет учитывать влияние множества

непрогнозируемых на уровне кодировки

сообщения факторов, включенных в

понятие «контекст». Их разнообразие

велико, включая наиболее значимые:

особенности личности, тип темперамента,

ситуационные переменные, условия

восприятия, индивидуальные предпочтения,

эмоциональный опыт, случайные

обстоятельства, влияющие на результат

коммуникации.

6*