- •Глава 1 особенности структуры химического состава зерновых культур, перерабатываемых в пивоварении

- •Тема 2 химический состав ячменя

- •Тема 3 азотистые вещества, витамины и минеральные вещества ячменя и солода

- •Тема 4 полифенольные вещества ячменя и солода

- •Тема 5 Химический состав хмеля

- •Глава4 основные процессы при производстве солода

- •Глава 5 основные процессы при приготовлении пива

- •Глава 6 биологическая стойкость пива

- •Глава 7 коллоидная стойкость пива

- •Глава 8 состав и свойства пива

ВВЕДЕНИЕ

Производство пива – совокупность сложных процессов, тесно связанных между собой. Это биохимические превращения компонентов зерна при солодорашении, многообразные ферментативные изменения при получении сусла, метаболизм дрожжей при брожении и дображивании.

Каждый процесс в технологии пива требует определенных условий (температуры, рН, давления и т. д.). Поддержание биохимических и физических параметров на должном уровне обеспечивается строгим соблюдением всех условий технологического процесса на любой стадии.

Для управления сложными превращениями веществ, происходящими при изготовлении солода и пива, необходимы знания основ физики, органической, неорганической, физической и коллоидной химий, технической микробиологии, биохимии и т. д.

Изучение процессов производства солода и пива очень важно, поскольку знание механизмов тех или иных превращений позволит правильно управлять технологическими операциями на любой стадии; открывать новые пути интенсификации пивоваренного производства; более рационально использовать сырье и улучшать качество продукции; ориентировать специалистов на выбор таких решений, которые обеспечат течение технологических процессов пивоварения в нужном направлении.

Глава 1 особенности структуры химического состава зерновых культур, перерабатываемых в пивоварении

В производстве пива используют основные виды сырья – ячмень, хмель, несоложеные материалы – рис, кукурузу, пшеницу, а так же воду.

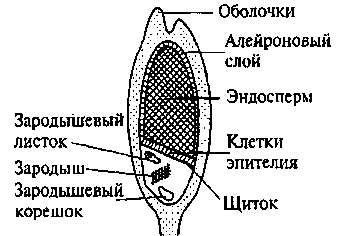

Ячмень при производстве пива является традиционной зерновой культурой, так как изготовляемый из него солод придает пиву те специфические вкус и аромат, которые отличают его от других продуктов брожения Другие злаки применяют только как добавки, зерновые культуры разделяют на голозерные (кукуруза, пшени-и пленчатые (рис, ячмень). В голозерных культурах при обмолоте колосьев зерна выпадают из цветочных пленок, а у пленчатых зерна остаются в них. Цветочную пленку, покрывающую снаружи зерно риса и ячменя, еще называют мякинной оболочкой. На рис. 1 казано анатомическое строение зерна.

Зерно злаковых культур состоит из трех основных частей: оболочек (плодовой, семенной и мякинной), эндосперма и зародыша. В зернах ячменя первые две оболочки сращены, а у голозерных культур (например, кукурузы) плодовая оболочка находится под мягкий.

Семенная оболочка представляет собой полупроницаемую перегородку, которая пропускает внутрь воду и задерживает растворенныe в ней вещества. Этим она выполняет очень важную функцию в. звитии ячменного зерна. Плодовая оболочка состоит из нескольких слоев продольных и поперечных клеток, под которыми вертикально размещены пустотелые трубчатые клетки неправильной формы. К плодовой оболочке неплотно прилегает мякинная оболочка. Во время развития и созревания эта оболочка защищает внутренние органы зерна от механических воздействий. В отличие от семенной и плодовой оболочек, которые полностью окружают зерно и не имеют отверстий, мякинная оболочка не закрывает зерно на его концах.

Повышенная масса оболочек в зерне обесценивает его, так как она находится в обратно пропорциональной зависимости от содержания крахмала и в состав экстракта сусла компоненты оболочек не входят. Кроме того, оболочки зерна содержат вещества, понижающие качество пива: горькие, полифенольные, красящие, а также вещества, подавляющие жизнедеятельность дрожжей. Из перечисленных веществ наибольшее значение для качества готового напитка имеют горькие вещества. Она и обладают : свойствами смол и надлежат, вероятно, к липоидам, поскольку в их составе обнаружены масляная и пальмитиновая кислоты, а также стерины. При замачивании разрыхляется оболочка, горькие и полифенольные вещества переходят в воду. Вещества оболочек почти нерастворимы в воде, поэтому оболочки играют роль фильтра при разделении затора. В слабощелочной среде (например, во время замачивания) мякинная оболочка легко отделяется от зерна.

Рисунок – 1 Продольный разрез зерна ячменя

Оболочки зерен злаков имеют сложный состав и построены в основном из некрахмальных полисахаридов, к которым относятся целлюлоза, гемицеллюлоза, гумми- и пектиновые вещества. На долю оболочек в зерне приходится от 3,5 до 5,6 %.

Эндосперм состоит главным образом из толстостенных клеток неправильной формы, заполненных крахмальными зернами. Клетки содержат также белковые вещества и сахара; последние служат резервом питательных веществ для зародыша во время его развития. Масса зародыша составляет 2,8 - 5,0 %. Питательные вещества из эндосперма в зародыш передаются через щиток с всасывающим эпителием. Щитком называется часть зерна между зародышем и эндоспермом.

Зерна крахмала размером 4,5 – 20,3 мкм заключены в протоплазму и окружены клеточной стенкой из гемицеллюлозы. Промежуточные пространства между клетками эндосперма заполнены белковыми, гумми – и пектиновыми веществами. Содержание белковых веществ возрастает по направлению к середине зерна. Там, где откладывается белок в наибольшем количестве, находятся самые мелкие зерна крахмала.

Между содержащими крахмал тканями эндосперма и зародыша расположен сравнительно толстый слой пустых, сдавленных клеток – слой растворенного эндосперма. Содержимое этих клеток используется зародышем на стадии, предшествующей созреванию. Чем больше развит зародыш, тем толще этот слой.

Особую физиологическую роль в зерне играют сконцентрированные в клетках эндосперма митохондрии, которые следует рассматривать как исходный пункт образования ферментов. Митохондрии, находящиеся главным образом во всасывающем эпителии и алейроновом слое, размножаются при прорастании зародыша. Их число убывает от щитка к центру эндосперма.

Все биологические и химические изменения, происходящие в зерне ячменя, касаются, прежде всего, эндосперма. Пока зародыш жив, резервные вещества эндосперма расщепляются, преобразуются: и могут использоваться частично для развития зародыша, частично, для строительства новых клеток. По технологическим соображениям при солодоращении эндосперм используют как можно меньше. Полноценное использование веществ эндосперма происходит во время сбраживания пивного сусла.

Эндосперм окружен слоем алейроновых клеток, содержащих белок, минеральные вещества и жир. По мере приближения к зародышу алейроновый слой уменьшается, так что зародыш им не покрыт. В зернах кукурузы и риса он состоит из одного ряда крупных толстостенных клеток, а у ячменя – из двух или трех рядов. В противоположность клеткам крахмалсодержащего эндосперма клетки алейронового слоя способны дышать. Здесь во время прорастания зерна образуется большая часть гидролитических ферментов.

Оболочки, зародыш и эндосперм зерна значительно различаются между собой составом углеводов. Целлюлоза, которой богата оболочка, имеется также в алейроновом слое и входит в состав клеточных стенок зародыша, а в крахмальных стенках эндосперма ее нет.

Стенки клеток эндосперма состоят в основном из гемицеллюлозы, а также гумми-веществ. Гемицеллюлоза служит скелетным материалом, а гумми-вещества пропитывают стенки клеток и являются запасными веществами.

В целом химический состав зерновых культур зависит от их сортовых особенностей, почвенно-климатических факторов, используемых удобрений, условий выращивания. В среднем зерно злаков содержит 14,0 - 15,5% воды и 84,5 - 86% сухих веществ. Содержание крахмала и белка в ячмене взаимосвязано. Особенность белков ячменя заключается в их качественном составе. При содержании в ячмене 10,75 % общего азота он распределяется между отдельными фракциями следующим образом (%): альбумин (лейкозин) - 0,30, глобулин (эдестин) - 1,95, проламин (гордеин) - 4,00, глютелин - 4,50.

Две последние фракции белков ячменя не участвуют в процессе приготовления солода и пива как нерастворимые и в основном переходят в дробину. Оставшиеся белки, и особенно глобулин, могут негативно влиять на качество готового пива, в частности вызывать образование коллоидных помутнений.

Для приготовления солода могут быть использованы ячмень и пшеница, так как они содержат сходные группы веществ, образуют при проращивании соответствующие ферменты и дают необходимые конечные продукты. Однако для получения пивоваренного солода по следующим причинам наиболее пригоден ячмень:

он менее требователен к климату и почве;

проращивание ячменя сравнительно легко регулировать;

количественное соотношение образующихся при проращивании ферментов благоприятно для необходимых превращений веществ, находящихся в зерне;

цветочные (мякинные) оболочки ячменного солода образуют рыхлый фильтрующий слой, что способствует наиболее полному отделению сусла от дробины;

по вкусовым и физико-химическим свойствам пиво, полученное из ячменя, превосходит пиво из любого другого вида зернового сырья.

Пшеница характеризуется самым высоким содержанием белков, поэтому требования к ней по этому показателю аналогичны таковым к ячменю. В зерне пшеницы отсутствует цветочная оболочка. В сусло из оболочки переходят в основном высокомолекулярные белки. Вместе с тем пшеница отличается от ячменя значительно меньшим содержанием полифенолов, особенно антоцианогенов, что благоприятно для коллоидной стойкости пива.

Пшеница как голозерный злак труднее измельчается, и при применении обычных размалывающих установок эндосперм зерна используется не полностью. Пшеничный солод применяют в ограниченном объеме для изготовления специальных сортов пива (белого, пшеничного).

Коротко рассмотрим особенности химического состава других зерновых культур, используемых в пивоварении.

Рис принадлежит к наиболее полноценному крахмалистому зерновому сырью. Его используют в качестве несложеного материала при приготовлении, например, Московского и Ленинградского пива.

Очищенный рис – это чистый эндосперм рисового зерна, который при очистке и шлифовке освобождается от оболочек и частично

Очищенный рис – это чистый эндосперм рисового зерна, который при очистке и шлифовке освобождается от оболочек и частично от белков, жиров и других балластных веществ. Мучнистое тело рисового зерна состоит главным образом из крахмала и белка. Основной частью углеводного комплекса рисового зерна является крахмал. В отличие от крахмала ячменя крахмал риса более устойчив к действию фермента амилазы. После 4-часового действия 'при 65 °С α-амилазы крахмал риса расщепляется на 31 %, а крахмал ячменя – на 96 %. Кроме того, содержание крахмала в рисе выше, чем в ячмене (см. табл. 2).

Белки риса по своему качественному составу также отличаются от белков ячменя (табл. 3). Их содержание в рисе невелико, и по этому показателю рис – один из самых подходящих несоложеных материалов, пригодных для изготовления стойкого пива.

Таблица 3 – Сравнительный состав белков риса и ячменя, %

-

Белковая фракция

Полированный рис

Ячмень

Альбумин

5,84

2,8

Глобулин

9,17

18,1

Проламин

14,17

37,2

Глютелин

70,90

41,9

В рисовой муке в большом количестве содержится нерастворимый белок – глютелин. При добавлении риса в затор в нем уменьшается число растворимых белков и, таким образом, ограничивается возможность выпадения в готовом пиве белковых веществ в осадок и образования коллоидного помутнения. Среди белков риса полностью отсутствует β-глобулин – основная белковая фракция в коллоидном помутнении готового пива.

Кукурузу (зубовидный тип) в качестве несоложеного материала применяют только в обработанном виде. При обработке кукуруза освобождается от оболочек и зародыша, содержащего наибольшее количество жира, который, как известно, легко прогоркает и неблагоприятно влияет на вкус пива.

До обработки зерно кукурузы состоит из оболочки, эндосперма, зародыша со щитком и чехлика. Соотношение этих частей и строение кукурузного зародыша значительно отличаются от таковых в зерне колосовых (эндосперма 80 – 90 %, оболочки 5 – 6 %).

Крахмал кукурузы также отличается от крахмала ячменя и солода. Степень превращения крахмала кукурузы после 4 – часового воздействия α-амилазы при 65 °С составляла 54 %, а крахмала ячменя – 96 %. Кукурузный крахмал содержит 77,7 % амилопектина и 21 – 23 % амилозы. Его клейстеризация происходит при более высокой температуре, чем у других злаков. Она начинается при 65 °С и заканчивается при 95 °С.

Белки кукурузы состоят в основном из проламина и глютелина. В кукурузе, как и в рисе, отсутствуют (3-глобулин и антоцианогены, участвующие в образовании помутнения пива. Во время затирания белковые вещества кукурузы мало растворимы и, кроме того, частично коагулируют при кипячении, поэтому они переходят в сусло в относительно небольшом количестве.

Кукуруза в сравнении с ячменем и рисом содержит большое количество жира (4 – 6 %). Однако, как отмечено выше, основная его масса сосредоточена в зародыше (35 – 43 % всей массы жира в зерне), который удаляется при обработке. Содержание некрахмалистых полисахаридов в кукурузе значительно меньше, чем в ячмене. Гемицеллюлозы в ячменном зерне содержится 7 - 11 %, целлюлозы 3,5 – 7,0 %, в кукурузе – соответственно 4,2 - 7,4 и 1,7 – 2,8 %. Водорастворимый β-глюкан составляет 0,06 – 1,13% эндосперма кукурузы, что также меньше, чем в ячмене.

Контрольные вопросы и задания. 1. Нарисуйте продольный разрез ячменного зерна и укажите его составные части. Какое назначение имеет каждая часть зерна с функциональной и технологической точек зрения? 2. Каким образом происходит передача питательных веществ от эндосперма к зародышу и обратно? 3. Каковы отличительные особенности оболочек ячменя? 4. Назовите химический состав зерна ячменя в целом, а затем и его отдельных составных частей: оболочек, эндосперма, зародыша, алейронового слоя, щитка. 5. Какие зерновые культуры используют в качестве несоложеных материалов в пивоварении и с какой целью? 6. Каковы отличительные особенности строения зерна и химического состава риса? 7. Чем отличаются строение и химический состав кукурузы от строения и химического состава ячменя и риса?