- •1.3 Приемка товаров по качеству и количеству, организация добровольной сертификации услуг

- •1.4 Изучение логистических систем, обеспечивающих рациональное перемещение материальных потоков

- •1.5 Ознакомление с бухгалтерским учетом контроля результатов и планирования коммерческой деятельности

- •1.6Оформление и составление организационно-распорядительных, товаросопроводительных документов

- •1.7 Определение основных экономических показателей работы организации, цены, заработной платы

- •1.8 Выявление потребностей, видов спроса и соответствующих им типов маркетинга

- •1.9 Участие в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой

- •1.10 Классифицирование товаров, идентификация их ассортиментной принадлежности

- •1.11 Контроль условий и сроков хранения, транспортирование товаров

- •1.12 Работа с документами по подтверждению соответствия, участие в мероприятиях по контролю

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В условиях потенциального развития различных структур организаций коммерческой деятельности, так же развивается самостоятельный выбор партнёров, клиентов, а так же экономическую среду, что влечёт развитию спроса и сеть товарооборота посредническими лицами, организациями.

В последствие всех факторов перечисленных выше, организация должна развивать предложение на рынке, расширению ассортименту, развитию сети организации на более высокий уровень, так же предприятия существенно изменяют свои функции и технологию работы.

Правильное развивающаяся организованная коммерческая деятельность должна грамотно оценивать и устанавливать себе конкурентов, что в последствии участвовать в борьбе с конкурентноспособными организациями и предприятиями.

Данная работа проделана по ООО «Евраз-Логистик». Её деятельностью является торговля непродовольственными товарами.

Целью данной работы является изучение и анализирование организации закупки потребительских товаров в торговой организации.

1ВИДЫ И ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ

1.1 Изучение структуры предприятия, работы его отдельных подразделений

Генеральный директор —

наиболее часто используемое в России

название единоличного исполнительного

органа коммерческой организации (акционерного

общества, общества с ограниченной

ответственностью, унитарного

предприятия и т. п.). Деятельность

(ответственность и компетенция)

единоличного исполнительного органа

организации регламентируется российским

законодательством, в частности

Федеральными законами о различных

формах коммерческих организаций. В

некоторых из них, например, в ФЗ «Об

акционерных обществах», название

единоличного исполнительного органа

(Генеральный директор или Директор)

указывается напрямую, как бы подсказывая,

как лучше назвать должность первого

лица (в ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» наряду с вариантом

«Генеральный директор» упоминается и

такое название как «Президент»).

«Генеральный директор» является наиболее

привычным обозначением первого лица в

организации, что часто вызывает ошибки

при оформлении документов (если должность

первого лица в конкретном случае

называется по-другому).

Генеральный директор —

наиболее часто используемое в России

название единоличного исполнительного

органа коммерческой организации (акционерного

общества, общества с ограниченной

ответственностью, унитарного

предприятия и т. п.). Деятельность

(ответственность и компетенция)

единоличного исполнительного органа

организации регламентируется российским

законодательством, в частности

Федеральными законами о различных

формах коммерческих организаций. В

некоторых из них, например, в ФЗ «Об

акционерных обществах», название

единоличного исполнительного органа

(Генеральный директор или Директор)

указывается напрямую, как бы подсказывая,

как лучше назвать должность первого

лица (в ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью» наряду с вариантом

«Генеральный директор» упоминается и

такое название как «Президент»).

«Генеральный директор» является наиболее

привычным обозначением первого лица в

организации, что часто вызывает ошибки

при оформлении документов (если должность

первого лица в конкретном случае

называется по-другому).

Исполнительный директор — один из руководителей компании. Эта должность может быть аналогом директора или Генерального директора, а может отличаться от них несколько меньшими полномочиями, которые закрепляются в уставных или иных документах. В некоторых компаниях исполнительный директор может действовать параллельно с первым лицом компании, сосредотачиваясь на своих направлениях или задачах.

Обязанностями

исполнительного директора являются

планирование, разработка и внедрение

стратегических планов для компании,

организация экономически обоснованной

операционной деятельности. Исполнительный

директор также ответственен за

каждодневную операционную деятельность,

организацию совещаний. Исполнительный

директор совместно с другими топ-менеджерами

разрабатывает и организует выполнение

бизнес-планов. Акционеры или внешний

совет директоров наделяют исполнительного

директора властью управлять компанией.

Исполнительный директор подотчётен

Президенту компании или наблюдательному

совету (или другому органу) на регулярной

основе — поквартально, один раз в

полгода или ежегодно. Наблюдательный

совет может советовать или предлагать

идеи по улучшению деятельности компании,

однако именно исполнительный директор

определяет необходимость и способ

выполнения таких идей и советов.

Обязанностями

исполнительного директора являются

планирование, разработка и внедрение

стратегических планов для компании,

организация экономически обоснованной

операционной деятельности. Исполнительный

директор также ответственен за

каждодневную операционную деятельность,

организацию совещаний. Исполнительный

директор совместно с другими топ-менеджерами

разрабатывает и организует выполнение

бизнес-планов. Акционеры или внешний

совет директоров наделяют исполнительного

директора властью управлять компанией.

Исполнительный директор подотчётен

Президенту компании или наблюдательному

совету (или другому органу) на регулярной

основе — поквартально, один раз в

полгода или ежегодно. Наблюдательный

совет может советовать или предлагать

идеи по улучшению деятельности компании,

однако именно исполнительный директор

определяет необходимость и способ

выполнения таких идей и советов.

Исполнительный директор выполняет роль лидера компании и часто выполняет обязанности по организации мероприятий по мотивированию сотрудников. Исполнительный директор мотивирует, обучает топ-менеджеров, персонал, аутсорсеров, ведёт совещания. Исполнительный директор развивает корпоративную культуру.

Одними из основных требований к Исполнительному директору являются информированность о всех процессах, происходящих в компании — персонал, акционеры, бюджет, капитальные средства и любые другие ресурсы — всё то, что позволяет увеличивать прибыльность компании и её позиции на рынках.

Основные умения и знания исполнительного директора:

Основы менеджмента и финансов

Планирование

Организация операционной деятельности

Лидерство

Координация действий и ресурсов (включая управление эффективностью)

Знание психологии

Техни́ческий дире́ктор — руководящая должность в западных компаниях, соответствует российскому «главный инженер». Один из руководителей корпорации, отвечающий за её развитие и разработку новых продуктов; в его ведении обычно находится вся технологическая часть производства. Функциональные обязанности технических директоров включают обеспечение бесперебойной работы технических систем, координирование работы персонала, учет и обеспечение рационального использования материально-технических ресурсов. Технические директора контролируют соблюдение противопожарной и противоаварийной безопасности, сроки проведения ремонтных работ.

Помимо

этого руководители технических служб

осуществляют мониторинг рынка технического

оборудования, поиск поставщиков,

организацию закупок и поставок

оборудования, взаимодействие с подрядными

сервисными организациями. В их компетенции

находится разработка и реализация

стратегии технического развития

компании, составление и контроль

исполнения бюджета технической службы.

Помимо

этого руководители технических служб

осуществляют мониторинг рынка технического

оборудования, поиск поставщиков,

организацию закупок и поставок

оборудования, взаимодействие с подрядными

сервисными организациями. В их компетенции

находится разработка и реализация

стратегии технического развития

компании, составление и контроль

исполнения бюджета технической службы.

Технический директор выполняет следующие должностные обязанности: 1. Обеспечивает техническую эксплуатацию зданий и оборудования. 2. Обеспечивает своевременное проведение ремонтно-строительных работ и наличие, а при необходимости, и подготовку необходимой технической документации для проведения этих работ. 3. Организует планирование ремонтно-строительных работ, контролирует их сроки и качество. 4. Осуществляет приемку новых и отремонтированных зданий и оборудования. 5. Обеспечивает наличие строительных и ремонтных материалов, запасных частей и прочего при проведении работ, контролирует их рациональное использование. 6. Планирует, согласовывает объемы, сроки, организует и обеспечивает своевременное проведение текущего ремонта. 7. Обеспечивает повседневный контроль исправности электропроводки, электрооборудования, бесперебойность электроснабжения, оправданное и экономное расходование электроэнергии. 8. Обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения, отопления, канализации и вентиляционного оборудования на предприятии. Следит за оправданным и экономным расходованием воды и теплоэнергии. 9. Разрабатывает и представляет на утверждение инструкции и предложения по принятию мер по улучшению противопожарной и противоаварийной безопасности, устранению нарушений по технике безопасности. 10. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе предприятия, принимаемых мерах по их ликвидации. Директор по маркетингу или коммерческий директор — руководитель, относящийся к категории топ-менеджмента, высшего руководства предприятия. Определяет маркетинговую стратегию предприятия, принимает решения на высшем уровне, руководит работой маркетинговой службы предприятия.

Должность коммерческого директора весьма многогранна, поэтому в его обязанности могут входить следующие направления:

Совместно с акционерами и генеральным директором – разработка плана работы (текущего и перспективного) организации, обеспечение эффективного использования всех ресурсов.

Разработка стратегий, поиск новых возможностей для успешного развития компании на рынке.

Определение политики торговли компании на основе анализа рынка и прошлых показателей продаж, определение географических областей работы фирмы, внедрение новейших стратегий продаж.

Коммерческий директор, обязанности которого довольно разносторонние, также отвечает за создание и эффективное обучение команды продавцов.

Руководство отделом продаж, выбор каналов сбыта, управление дилерской сетью.

Совместно с подразделением маркетинга коммерческий директор обязан также разрабатывать ассортиментную и ценовую политику, разнообразные программы, которые способны повысить продажи компании. Успешная реализация этих политик и программ тоже возлагается на коммерческого директора.

Организация логистики – упаковка, склады, доставка и так далее. Планирование и прогнозирование будущих потребностей, а также создание структуры для эффективной доставки товаров, поиск поставщиков складских и транспортных услуг.

За бесперебойное сотрудничество с поставщиками, за коммерческие закупки, выбор услуг и поставщиков, а также за всю координацию вопросов поставок отвечает коммерческий директор. Обязанности его предполагают и соучастие в разработке бюджета организации на финансовый год.

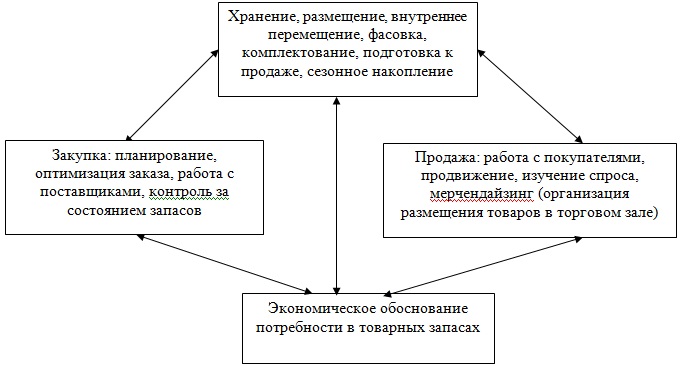

1.2 Изучение контактов с деловыми партнерами, управление товарными запасами

-Установление контакта между сторонами:

-устанавливается контакт по телефону, факсу, электронной почте;

-высказывается желание вступить в переговоры и скоординировать подходы к проблеме;

-устанавливаются отношения, для которых характерны взаимное согласие, доверие, уважение, часто взаимные симпатии, развивается переговорное взаимодействие;

-договариваются об обязательности процедуры переговоров;

-договариваются о включении во взаимодействие всех заинтересованных сторон.

-Сбор и анализ необходимой для переговоров информации:

-выявляются, собираются и анализируются соответствующие сведения о людях и существе дела, имеющие отношение к предмету переговоров;

-проверяется точность данных;

-минимизируется вероятность негативного влияния недостоверных или недоступных данных;

-выявляются основные интересы всех участвующих в переговорах сторон.

-Разработка плана сторон переговоров:

-определяются стратегия и тактика, способные привести стороны к соглашению;

-выявляется тактика, соответствующая ситуации и специфике спорных вопросов, подлежащих обсуждению.

-Формирование атмосферы взаимного доверия:

-подготавливаются условия для восприятия и понимания информации и минимизируется эффект влияния стереотипов;

-формируется атмосфера признания сторонами законности спорных вопросов;

-создается обстановка доверия и эффективной коммуникации.

Стадия процесса переговоров включает следующие этапы.

-Начало переговорного процесса:

-представляются участники переговоров с обеих сторон;

-стороны обмениваются суждениями, демонстрируют добрую волю слушать, разделять идеи, открыто предъявлять соображения, желание договориться в мирной обстановке;

- выстраивается генеральная линия поведения;

-выясняются взаимные ожидания от переговоров;

-формируются позиции сторон.

-определяется область переговоров, имеющая отношение к интересам сторон;

-выявляются и формулируются спорные вопросы, подлежащие обсуждению;

-стороны стремятся к выработке соглашения по спорным вопросам;

-обсуждение

начинается с таких спорных вопросов,

разногласия по которым менее серьезны,

а вероятность соглашения достаточно

высокая;

-обсуждение

начинается с таких спорных вопросов,

разногласия по которым менее серьезны,

а вероятность соглашения достаточно

высокая;

-используются приемы активного слушания спорных вопросов с получением дополнительной информации.

- Раскрытие глубинных интересов сторон:

- осуществляется изучение спорных вопросов по одному, а затем в комплексе, чтобы выявить интересы, потребности и принципиальные отношения переговоров участников переговоров;

- участники переговоров стараются принять чужие интересы как свои собственные.

-Разработка вариантов предложений для договоренности:

-участники стремятся выбрать приемлемый вариант из имеющихся либо сформулировать новый вариант;

-делается обзор потребностей всех сторон, в котором связываются воедино все спорные вопросы;

- разрабатываются критерии или предлагаются действующие нормы, которыми можно будет руководствоваться при обсуждении соглашения; /

- формулируются принципы соглашения;

- последовательно решаются спорные вопросы, наиболее сложные дробят на более мелкие, на которые легче дать приемлемый для сторон ответ;

- варианты решений выбираются как из предложений, представляемых сторонами индивидуально, так и их тех, которые были разработаны в процессе общей дискуссии.

Стадия достижения согласия включает следующие этапы.

- Выявление вариантов для соглашения:

- подробно рассматриваются интересы обеих сторон;

- устанавливается связь между интересами и имеющимися вариантами решений проблемы;

- оценивается эффективность выбираемых вариантов решений.

- Окончательное обсуждение вариантов решений:

- выбирается один из имеющихся вариантов; посредством уступок сторонами происходит движение сторон навстречу друг другу;

- создается более совершенный вариант на основе выбранного;

- формулируется окончательное решение;

- стороны работают над процедурой достижения основного соглашения.

- Достижение формального согласия:

- достигается согласие, которое может быть представлено в виде юридического документа (договора, контракта);

- обговариваются условия выполнения договора (контракта);

- разрабатываются возможные пути преодоления вероятных препятствий выполнению договора (контракта);

- предусматривается процедура контроля его выполнения.

Цель

управления запасами — снизить затраты

на продвижение товарных запасов через

организацию, при обеспечении высокого

уровня качества торговли и одновременно

максимизировать возвраты на инвестиции

в товарные запасы.

Цель

управления запасами — снизить затраты

на продвижение товарных запасов через

организацию, при обеспечении высокого

уровня качества торговли и одновременно

максимизировать возвраты на инвестиции

в товарные запасы.

Создание системы управления товарными запасами позволяет решить следующие задачи: бесперебойности снабжения, минимального вложения денег, минимального риска, обеспечения простоты процедуры заказа на пополнение запасов, устойчивости товарного процесса.

Этапы

построения и реализации системы

управления товарными запасами

Этапы

построения и реализации системы

управления товарными запасами

1.3 Приемка товаров по качеству и количеству, организация добровольной сертификации услуг

Обязательной операцией технологического процесса состав является приемка товаров по количеству и качеству.

Приемка товаров - это комплекс работ по проверке количества и качества полученных товаров, оформление их принятия соответствующими документами и оприходования товаров на складе. Основными задачами работы по приемке товаров на складах торговых предприятий:

• контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей;

• проверка выполнения поставщиками договорных обязательств по количеству, ассортименту, качеству и комплектности товаров;

• недопущение в торговую сеть недоброкачественных товаров и реализации товаров, не соответствующих по качеству требованиям стандартов, техническим условиям и др.;

• предъявление к поставщиков (производителей) имущественных претензий за ненадлежащее исполнение ими условий договоров.

Согласно требованиям действующих в Украине нормативных документов, которые регламентируют хозяйственные связи предприятий, предприятие-грузоотправитель обязан соблюдать установленных на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и закрепления точно определять массу, количество мест отгрузочных товаров, придерживаться правил упаковки и затаривания грузов, маркировки и опломбирования отдельных мест.

В обязанности отправителя входит отгрузки товаров, которые отвечают за качеством и комплектностью требованиям стандартов, технических условий, чертежей, образцов (эталонов), условиям договора. В соответствии с требованиями вышеуказанных документов в каждое затаривание место должен быть вложенный документ (упаковочный ярлык или листок, карта, контейнерная спецификация и др.), который содержит сведения о наименовании товара, количество единиц в данном грузовом (тарном месте), контейнере.

Отправитель отвечает за четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность товаров (технических паспортов, свидетельств о качестве, сертификатов), отгрузочных и расчетных документов, их соответствие фактически отгруженного количества и качества товаров, за своевременное отправки этих документов получателю в установленном порядке. На отправителя возлагается также систематический контроль за работой лиц, занятых определением количества отгрузочных товаров и оформлением на них отгрузочных и расчетных документов.

Приемка товаров может осуществляться от поставщиков или других грузоотправителей (например, когда производитель товаров отгружает их за нарядом или разнарядке поставщика) и от перевозчиков (предприятий автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта).

Место проведения операций приемки товаров определяется положениями договора, соглашения, контракта об условиях поставки (базисные условия поставки товаров), особенностями применения тары, упаковки, способом доставки товаров, видом приема (по количеству, по качеству).

Приемка

товаров по количеству и качеству

возлагается на материально ответственных

лиц (как правило, заведующий складом,

кладовщик) вместе с товароведом,

уполномоченных на это руководителем

или заместителем руководителя торгового

предприятия - товарополучателя. Вместе

с этим в отечественной практике выполнения

операций приемки товаров на складах

поставщиков (производителей) или от

предприятий транспорта довольно часто

возлагается на экспедиторов, которые

являются работниками предприятия

торговли и имеют соответствующие

полномочия. Все они должны хорошо знать

требования нормативных документов,

ассортимент и технологию выполнения

операций по приемке отдельных видов

товаров.

Приемка

товаров по количеству и качеству

возлагается на материально ответственных

лиц (как правило, заведующий складом,

кладовщик) вместе с товароведом,

уполномоченных на это руководителем

или заместителем руководителя торгового

предприятия - товарополучателя. Вместе

с этим в отечественной практике выполнения

операций приемки товаров на складах

поставщиков (производителей) или от

предприятий транспорта довольно часто

возлагается на экспедиторов, которые

являются работниками предприятия

торговли и имеют соответствующие

полномочия. Все они должны хорошо знать

требования нормативных документов,

ассортимент и технологию выполнения

операций по приемке отдельных видов

товаров.

В современных условиях порядок проведения приемки товаров регламентируется положениями заключенных договоров, соглашений, контрактов, на основании которых осуществляется поставка товаров на склад. По общим правилам приемки товаров должна осуществляться в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, других обязательных правил и документов.

По согласию сторон приемки товаров может осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции (№ П-6) "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" и Инструкции (№ П-7) "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", действие которых в Украине была подтверждена Высшим арбитражным судом в 1996 г.

Приемка товаров (грузов) от предприятий транспорта - перевозчиков имеет свои особенности и регламентируется специальными документами (Устав железных дорог Украины, Правила перевозок грузов, действующими на железной дороге, Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в Украине, Устав Торгового мореплавания, Воздушный кодекс Украины).

Приемка товаров может производиться:

• на складе поставщика (производителя, грузоотправителя) товаров;

• на складе получателя товаров;

• на складе предприятия транспорта-перевозчика товаров либо в местах вскрытия опломбированных или в местах разгрузки неопломбированных транспортных средств транспорта общего пользования.

Прием товаров на складе поставщика (производителя) товаров или От предприятий транспорта (на станции железной дороги, речной, морской пристани или в аэропорту) усложняет схему приемки товаров, поскольку требует выполнения операций:

- предварительный прием товаров по количеству грузовых мест и массе, а не затаренных товаров по количеству и качеству;

- привлечение к работам по перевозке товаров экспедиторов торгового предприятия и предоставления материальной ответственности;

- загрузка принятых товаров на автомобильный транспорт и завоз их на склады торгового предприятия;

- разгрузка и окончательной приемки товаров в транспортной таре на складе.

Для приемки товаров на складах предприятий торговли вблизи разгрузочной рампы и зоны хранения товаров выделяются специальные функциональные зоны - участки приемки товаров, размеры которых определяются в зависимости от ассортимента, грузооборота склада, а также схемы проведения отдельных операций по приемке товаров. Места для приемки товаров должны быть оборудованы специальным оборудованием и техническими средствами, обеспеченными государственными стандартами, техническими условиями, образцами (эталонами) товаров, правильно организованными с позиций научной организации труда.

Основными элементами процесса приемки всех товаров являются:

• ознакомление с транспортными и сопроводительными документами и проверка правильности их оформления;

• проверка соответствия наименования товаров и маркировки данным сопроводительных документов;

• проверка количества мест, состояния тары и упаковки;

• проверка массы брутто;

• вскрытия тары;

• проверка качества товаров;

• документальное оформление результатов приемки.

Приемка товаров по количеству и качеству должен проводиться в установленные сроки. Приемка товаров, полученных без тары, в открытой или поврежденной таре, проводится во время получения их от поставщика. В этом случае прием проводится в один этап, и сроки окончательной приемки товаров по количеству и качеству не устанавливаются.

Приемка товаров в таре проводится в два этапа: предварительный и окончательный прием. Предыдущее прием осуществляют способом взвешивания или подсчета количества мест, без вскрытия тары. Окончательная приемка товара по количеству осуществляют способом раскрытия тары и проверки ее содержимого (пересчет количества товарных единиц, определения массы нетто и т.п.).

Сертификация услуг в нашей стране началась в 1992 году после принятия законов Российской Федерации «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг» и «О стандартизации». В соответствии с положениями этих законов, она носила как обязательный, так и добровольный характер.

При организации работ по сертификации услуг пришлось столкнуться с определенными трудностями, главными из которых были следующие:

услуги в Российской Федерации не были объектом государственной стандартизации и, следовательно, отсутствовали необходимые требования к качеству и безопасности услуг;

отсутствовала забежная практика сертификации услуг и, следовательно, не было разработанных правил, которые можно было бы принять в качестве аналога.

Для введения сертификации услуг были разработаны и приняты:

Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН);

комплекс стандартов, определяющих терминологию, требования к отдельным видам услуг, к предприятиям и их персоналу и др., состоящий из 36 государственных и межгосударственных стандартов;

основополагающие организационно-методические документы по сертификации услуг, включая Правила сертификации работ и услуг в Российской Федерации.

Принятие Федерального закона «О техническом регулировании» принципиально изменило подход к подтверждению соответствия услуг, так как последние были исключены из объектов, к которым устанавливаются обязательные нормы.

За последние годы в эту сферу деятельности было вовлечено много новых работников, зачастую не имеющих необходимых профессиональных навыков и достаточной квалификации, в том числе по тем услугам, которые по своей природе обладают высокой потенциальной опасностью (общественное питание, медицинские и коммунальные услуги, услуги транспорта).

Учитывая, что в настоящее время в России услуги не являются объектами обязательной сертификации, более того, большинство услуг, оказываемых населению, не подлежат лицензированию, в добровольной сертификации услуг заинтересованы как их потребители, так и исполнители. Сертификат, свидетельствующий о прохождении предприятием сферы услуг добровольной сертификации, является сегодня единственным документом, призванным обеспечить уверенность потребителя в надлежащем качестве услуг, и, следовательно, помогает держателю такого сертификата (исполнителю услуги) обеспечить конкурентные преимущества на рынке. Поэтому основным механизмом подтверждения соответствия услуг установленным требованиям стала добровольная сертификация.

Наиболее широко добровольная сертификация услуг представлена в Системе сертификации ГОСТ Р. Чтобы сохранить потенциал Системы, постановлением Госстандарта России от 21 августа 2003 г. № 97 были утверждены Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг Системы сертификации ГОСТ Р, которые вступили в силу 1 сентября 2003 года.

В настоящее время в рамках Системы сертификации ГОСТ Р проводится сертификация следующих видов услуг:

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых машин и приборов;

химическая чистка и крашение;

техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств;

перевозка пассажиров автомобильным транспортом;

туристские услуги и услуги средств размещения;

розничная торговля;

общественное питание;

ремонт обуви;

ремонт и пошив одежды;

услуги прачечных;

ремонт и строительство жилья и других построек;

фотоуслуги;

уборка зданий и сооружений;

услуги грузового автомобильного транспорта;

услуги транспортной экспедиции;

жилищно-коммунальные услуги;

физкультурно-оздоровительные услуги.

Помимо Системы сертификации ГОСТ Р областями деятельности, где были созданы системы добровольной сертификации услуг, стали строительство, энергетика, транспорт, связь, медицина и т.д. При этом основным побудительным мотивом Для прохождения сертификации стало то обстоятельство, что при проведении конкурсов одним из условий ставится подтверждение того, что соискатель в состоянии обеспечить определенный уровень качества предоставления услуг. Наличие сертификата системы добровольной сертификации в ряде случаев используется как необходимое условие участия в конкурсе по той причине, что иные свидетельства квалификации соискателей отсутствуют.

Добровольная сертификация услуг проводится с целью подтверждения соответствия оказываемых услуг требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других действующих документов, в том числе и любых документов, предложенных заявителем.

Актуальность добровольной сертификации для индустрии услуг объясняется тем, что в изменившихся экономических условиях она попала в сферу интересов преимущественно малого и среднего бизнеса, руководители которого зачастую не имели необходимого опыта и квалификации для организации работ. Прохождение процедуры добровольной сертификации заставило их уделить большое внимание санитарно-эпидемиологической, экологической и пожарной безопасности своих производств, оснащению предприятия надлежащим оборудованием, укомплектованности квалифицированным персоналом, обеспечению реализуемых процессов документацией, внедрению мероприятий, направленных на обеспечение необходимого уровня качества оказываемых услуг.