- •Лекция 39 Импульсные системы

- •Варианты выходных последовательностей импульсных звеньев

- •Дискретные системы автоматического управления. Типы дискретизации. Структурные схемы импульсных систем

- •Лекция 40 Понятие решетчатой и модулированной функций. Дискретное преобразование Лапласа

- •Дифференцирование и интегрирование решетчатых функций

- •Лекция 41 Исследование устойчивости системы по разностному уравнению

- •Критерий устойчивости импульсных систем

- •Лекция 42 Свойства дискретного преобразования Лапласа

- •Лекция 43 Случайные процессы в системах автоматического регулирования.

- •Лекция 44 (продолжение)

- •Случайные процессы

- •Лекция 45 Стационарные случайные процессы

- •Лекция 46 Корреляционная функция

- •Лекция 47 Спектральная плотность стационарных процессов

- •Спектральная плотность вычисляется по известной корреляционной функции при помощи формул.

- •Лекция 48 Расчеты по минимуму среднеквадратичной ошибки

Дифференцирование и интегрирование решетчатых функций

Аналогом первой производной для решетчатой функции является либо первая прямая разность:

f [n] = f [n+1] - f [n],

либо первая обратная разность:

f [n] = f [n] - f [n-1].

Аналогов второй являются вторые разности. Прямая:

2 f [n] =f [n+1] - f [n] = (f [n+2] - f [n+1]) - (f [n+1] - f [n]) = f [n+2] - 2 f [n+1] + f [n],

и обратная:

2 f [n] = f [n] -f [n-1] = f [n] - 2 f [n-1] + f [n-2].

По аналогии могут определяться и высшие разности:

k f

[n] = v=0k |

k f [n] = v=0k (-1)vCkvf [n-v] |

где: Ckv = k! / (v!(k-v)!).

Очевидно, что если f [n] определена только для положительных n, то для n=0 все обратные разности k f [n] равны нулю, что позволяет ...

Аналогом интеграла является неполная сумма:

[n] = m=0n-1 f [m] = м=1n f [n-v],

и полная сумма:

o[n] = [n] + f [n].

Вопросы самоконтроля:

Как используется преобразование по Лапласу для исследования импульсных систем?

Дайте определение решетчатых функций.

Лекция 41 Исследование устойчивости системы по разностному уравнению

Цель лекции: изучение методов исследования устойчивости импульсных систем.

Аналогом ДУ для импульсной системы является уравнение в конечных разностях или разностное уравнение (РУ):

b0my[n] + b1m-1y[n] + ... + bm y[n] = f [n],

(оно может быть составлено и в прямых разностях). Если раскрыть разности, то уравнение будет иметь вид:

a0 y[n] + a1 y[n-1] + ... + am y[n-m] = f [n],

где: |

am-k = v=0k (-1)m-k bv Cm-vk-v ; |

Cm-vk-v = (m-v)! / [ (k-v)! (m-k)! ] . |

РУ легко машинизируются и для их расчета можно составлять рекуррентный алгоритм.

Учтем запаздывание передаточной функцией звена чистого запаздывания и вынесем теперь уже изображение дискретной последовательности y[n] в уравнении (1) за скобку:

(a0 + a1e-Ts + ... + ame-mTs) Y *[s] = F *[s],

введем обозначение z = eTs и перепишем уравнение:

(a0 + a1 z -1 + ... + am z -m) Y [z] = F [z].

Решая для него ХУ (левая часть приравненная к нулю) можно получить "Общее решение" - т.е. переходную составляющую:

y [n] = С1 z1n + С2 z2n + ... + Сm zmn ,

где: z1, z2, ..., zm - корни ХУ; а Ci - произвольные постоянные.

Вид решения ХУ определяет условие устойчивости для систем, описанных с помощью РУ:

| zi | < 1.

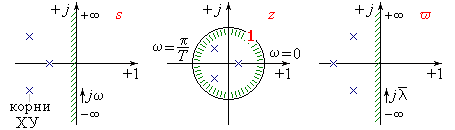

Критерий устойчивости импульсных систем

Построим

область устойчивости в плоскости

комплексной величины z.

Воспользуемся методикой D-разбиения

и, меняя частоту w

от -  до +

,

получим границу z = eTs = e jwT

- в виде окружности единичного радиуса,

внутрь которой попадает левая полуплоскость

комплексной величины s.

Следовательно, для устойчивости, все

корни-полюсы замкнутой системы Ф(z)

должны находится внутри этой окружности.

до +

,

получим границу z = eTs = e jwT

- в виде окружности единичного радиуса,

внутрь которой попадает левая полуплоскость

комплексной величины s.

Следовательно, для устойчивости, все

корни-полюсы замкнутой системы Ф(z)

должны находится внутри этой окружности.

Итак, для описанных с помощью аппарата Z-преобразования импульсных систем, всилу изменившегося вида области устойчивости и периодичности их ЧХ W(e jwT), разработанные для непрерывных систем критери устойчивости (кроме критерия Найквиста и корневого годографа), а так же наиболее эффективные методы коррекции и синтеза (использующие ЛАЧХ & ЛФЧХ) не приемлемы.

Для преодоления этого затруднения используют -преобразование, которое отражает окружность единичного радиуса на мнимую ось комплексной величины , с помощью подстановки:

![]() .

.

Физически подстановка означает переход к ДУ заменой в РУ элементов чистого запаздывания грубой аппроксимацией - одним фазосдвигающим звеном.

Вторая формула для перехода в область псевдочастот получена из соотношения:

![]() ,

,

отметим так же, что:

![]() .

.

-Домен и домен псевдочастоты используют редко, поскольку для большинства импульсных и цифровых систем частота дискретизации 1/T выбирается в 6...10 раз больше частоты среза. В таком случае выполняется условие срT<2, вследствие чего в полосе системы псевдочастота и частота практически совпадают. Поэтому обходятся доменом обычных частот, а для переходов используют формулы "Билинейного преобразования":

![]() .

.

Вопросы самоконтроля:

Как получить разностное уравнение в реальном масштабе времени из характеристического уравнения систем?

Дайте определение критерию устойчивости импульсных систем.

Перечислите порядок проведения Z-преобразований.

Каким образом перейти от Z-формы к псевдочастоте для дальнейшего исследования импульсной системы?

Перечислите порядок проведения билинейного преобразования?

(-1)vCkvf

[n+k-v]

(-1)vCkvf

[n+k-v]