- •Лабораторная работа № 1 классификация и Маркировка цветных металлов и сплавов

- •Буквенные обозначения цветных сплавов

- •Обозначение легирующих элементов

- •Лабораторная работа № 2 микроструктурный анализ алюминиевых сплавов

- •Лабораторная работа № 3 микроструктурный анализ сплавов на основе меди

- •Лабораторная работа № 4 микроструктурный анализ титановых сплавов

- •Лабораторная работа № 5 микроструктурный анализ магниевых сплавов

- •Лабораторная работа № 6 микроструктурный анализ оловянных, свинцовых и цинковых сплавов

- •Лабораторная работа № 7 микроструктурный анализ сплавов на основе никеля

Лабораторная работа № 3 микроструктурный анализ сплавов на основе меди

Медные сплавы, основным легирующим элементом в которых является цинк, называют латунями. Все остальные медные сплавы называют бронзами.

Латуни и бронзы применяют для получения фасонных отливок, а также в виде деформируемых полуфабрикатов.

Основным травителем для выявления структурных составляющих в медных сплавах является 3 %-й раствор FeCl3 в 10 %-й HСl (желтого цвета). Для выявления внутрикристаллитной ликвации используют 8 %-й аммиачный раствор CuCl2 (синего цвета).

Латуни

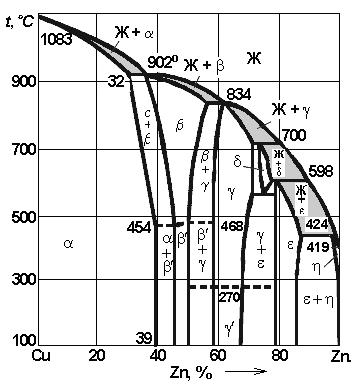

Двойные латуни. Двойными (простыми) латунями называют сплавы Cu с Zn. Структура двойных латуней определяется диаграммой состояния системы Cu – Zn (рис. 12), в которой -фаза – это твердый раствор Zn в Cu с гцк решеткой, а -фаза – соединение электронного типа переменного состава с оцк решеткой, отвечающее составу CuZn. При охлаждении около 450С неупорядоченная -фаза переходит в упорядоченную -фазу.

Промышленные латуни являются однофазными сплавами (-латуни) или двухфазными (+-латуни). В двухфазных латунях при комнатной температуре содержится упорядоченная -фаза, но в названии «+-латуни» это не принято указывать.

При кристаллизации -латуней в твердом растворе Zn в Cu образуется внутрикристаллитная (дендритная) ликвация. Для выявления дендритной ликвации литую -латунь травят аммиачным раствором CuCl2, при этом оси дендритов, обогащенные медью, оказываются светлыми по сравнению с темными межосными пространствами, обогащенными Zn.

Светлые и темные участки шлифа принадлежат одной -фазе, которая в пределах каждого кристалла имеет переменный состав, чем и обусловлена разная травимость. После травления аммиачным раствором CuCl2 границы между кристаллами обычно не выявляются. Для выявления границ зерен применяют раствор 3 %-й FeCl3 в 10 %-й HCl.

Рис. 12. Диаграмма состояния системы Cu – Zn

После гомогенизационного отжига концентрация Zn внутри зерен выравнивается (усредняется), т.е. уничтожается дендритная ликвация. Структура литой -латуни имеет такой же вид, как и структура литой меди (микроструктура чистой меди в литом состоянии состоит из кристаллитов, форма и размеры которых зависят от условий кристаллизации).

Микроструктура холоднодеформированной -латуни аналогична микроструктуре холоднодеформированной меди или любого другого однофазного материала: она характеризуется волокнистым строением с нечеткими границами между раздробленными и вытянутыми кристаллами вдоль направления деформации.

Рекристаллизация -латуни приводит к образованию полиэдрической структуры с большим количеством двойников, дающих в плоскости шлифа ряд параллельных полосок внутри зерна (двойников). Двойниковые прослойки на шлифе сильно отличаются по цвету от основного зерна (из-за разной ориентировки), и благодаря им рекристаллизованная -латунь имеет весьма характерное микростроение.

По структуре -латуни нельзя судить о ее составе, как нельзя судить о химическом составе по микроструктуре любого другого твердого раствора. К -латуням относятся томпаки Л96 и Л90, полутомпаки Л85 и Л80, латуни Л70 и Л68 (патронная латунь). С увеличением содержания Zn цвет латуней изменяется от красноватого до светло-желтого, увеличивается прочность. Так, у латуней Л90, Л80 и Л68 предел прочности (B) равен 260, 310 и 330 МПа.

В +-латунях под микроскопом всегда четко видны две структурные составляющие – светлая -фаза и темная -фаза. Рекристаллизация при горячей обработке давлением или при отжиге после холодной деформации приводит к образованию двойниковых прослоек в -кристаллах, в -фазе двойники рекристаллизации не обнаруживаются.

По структуре +-латуни можно судить о содержании в ней цинка (Х), используя данные диаграммы состояния о составе - и -фаз:

![]() ,

%

,

%

где F и F – площади шлифа (в %), занятые соответственно - и -фазой, а коэффициенты 39 и 46 – содержание Zn в этих фазах.

Определение содержания цинка по приведенной формуле можно проводить только для отожженной латуни, приведенной в состояние, близкое к равновесному. В истинно равновесном состоянии предельная концентрация Zn в растворе при комнатной температуре значительно меньше 39 % (рис. 13). Но поворот границы фазы в сторону ординаты Cu ниже 450С реализуется только после чрезвычайно длительной выдержки. После обычного отжига двухфазной латуни с охлаждением образца вместе с печью из-за медлительности распада – раствора в нем остается около 39 % Zn, что соответствует максимальной растворимости цинка в меди при температурах около 450С.

К +-латуням относятся промышленные сплавы марок Л63 и Л60. Интервал составов, отвечающий марке Л63 (62-65 % Cu), находится около границы между - и +-областями (61 % Cu). В неравновесном состоянии латунь Л63 всегда двухфазная. В состоянии, близком к равновесному, при комнатной температуре она должна быть однофазной ().

При нагревании во время отжига или горячей обработке давлением латунь Л63 всегда попадает в +-область. При последующем ускоренном охлаждении из этой области остается неравновесный избыток -фазы. Поэтому один из наиболее широко применяемых сплавов латунь Л63 чаще всего бывает двухфазной.

Рекристаллизованная +-латунь характеризуется наличием двойниковых прослоек в -зернах и отсутствием двойников в -зернах. Кроме того, если в литой латуни зерна фаз вытянуты, то в отожженной после холодной деформации +-латуни зерна обеих фаз имеют форму, близкую к полиэдрической.

Микроструктура -латуни характеризуется резкой разницей в окраске зерен -фазы, различно ориентированных по отношению к плоскости шлифа. Дендритная ликвация и двойниковые прослойки в -зернах не обнаруживаются. Упорядоченная -фаза обладают низкой пластичностью, и поэтому двухкомпонентные -латуни в промышленности не используют.

Многокомпонентные латуни. Наряду с двойными латунями в промышленности широко применяют многокомпонентные (специальные) латуни, содержащие помимо цинка добавки других элементов.

В многокомпонентных латунях легирующие элементы растворены в - и -фазах и могут образовывать новые интерметаллидные фазы, наблюдаемые под микроскопом в виде дисперсных включений с резко различной окраской.

При введении легирующих элементов изменяется концентрация Zn, соответствующая границе - и +-областей. Тип микроструктуры многокомпонентной латуни (, + или ) можно оценить с помощью коэффициентов замены цинка (коэффициентов эквивалентности Гийе). Значения этих коэффициентов следующие: для Si – 11; Al – 5; Sn – 2; Pb – 1; Fe – 0,9; Mn – 0,5 и для Ni – минус 1,3. Коэффициент Гийе показывает, скольким процентам (по массе) цинка эквивалентен по своему действию на микроструктуру 1 % добавки. Кажущееся содержание цинка в латуни определяется по формуле:

![]() ,

%

,

%

где СZn и CCu – действительные концентрации цинка и меди, а C1, C2, ... – концентрации добавок с коэффициентами замены K1, K2... При увеличении содержания всех добавок, за исключением никеля, происходит переход от к - и к -структуре, т.е. качественно эти добавки действуют на микроструктуру так же, как и цинк, а количественная разница учитывается при использовании коэффициентов эквивалентности.

Трехкомпонентная свинцовая латунь ЛС59-1 содержит 59 % Cu и 1 % Pb. Микроструктура ее аналогична структуре двойной -латуни Л59. Свинец почти нерастворим в - и -фазах и находится в виде темных включений, которые хорошо видны на нетравленом шлифе или, после травления, на фоне светлых -зерен. Включения свинца при обработке резанием делают стружку ломкой, легко отделяющейся. Поэтому латуни с добавкой свинца применяют для быстрой обработки резанием на станках-автоматах, в частности в часовой промышленности.

Четырехкомпонентная железомарганцевая латунь ЛЖМц59-1-1 содержит 59 % Cu, 1 % Fe и 1 % Mn. Подсчитав по коэффициентам Гийе кажущееся содержание цинка, легко убедиться, что микроструктура этой латуни должна быть близка к микроструктуре -латуни Л59. Марганец находится в растворе в -и -фазах, а железо первично кристаллизуется в элементарном виде и, действуя как затравка для кристаллов -фазы, измельчает структуру. Темные включения железа видны на светлом фоне -фазы. Латунь имеет повышенную прочность и хорошие антифрикционные свойства.

Алюминиево-никелевая латунь марки ЛАН59-3-2 содержит 59 % Cu, 3 % Al и 2 % Ni. Подсчет кажущегося содержания Zn показывает, что эта латунь должна быть двухфазной с преобладанием -фазы. В литой латуни темные -зерна по границам оторочены светлыми кристалликами -фазы, выделившимися из -фазы при охлаждении слитка. Алюминий и никель находятся в твердом растворе и, кроме того, образуют самостоятельную алюминиево-никелевую составляющую, серые включения которой хорошо видны на нетравленом шлифе. Латунь ЛАН59-3-2 отличается сочетанием высокой прочности и коррозионной стойкости.

Пятикомпонентная литейная алюминиево-железомарганцевая латунь ЛЦ23А6Ж3Мц2 содержит 23 % Zn, 6 % Al, 3 % Fe и 2 % Mn. Несмотря на содержание всего 23 % Zn, основной структурной составляющей в этой латуни является -фаза, что согласуется с подсчетом кажущейся концентрации цинка. На фоне -зерен с резко различной окраской видны дисперсные включения железосодержащей фазы. Высоколегированная и очень прочная латунь ЛЦ23А6Ж3Мц2, в отличие от деформируемых латуней ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1 и ЛАН59-3-2, применяется только в литом состоянии.

Рассмотренные латуни можно сопоставить по величине предела прочности (B):

Латунь: |

Л63 |

ЛС59-1 |

ЛЖМц59-1-1 |

ЛЦ23А6Ж3Мц2 |

B, МПа |

360 |

420 |

450 |

650 |

Бронзы

В зависимости от основного легирующего элемента различают оловянные, алюминиевые, свинцовые, бериллиевые и другие бронзы.

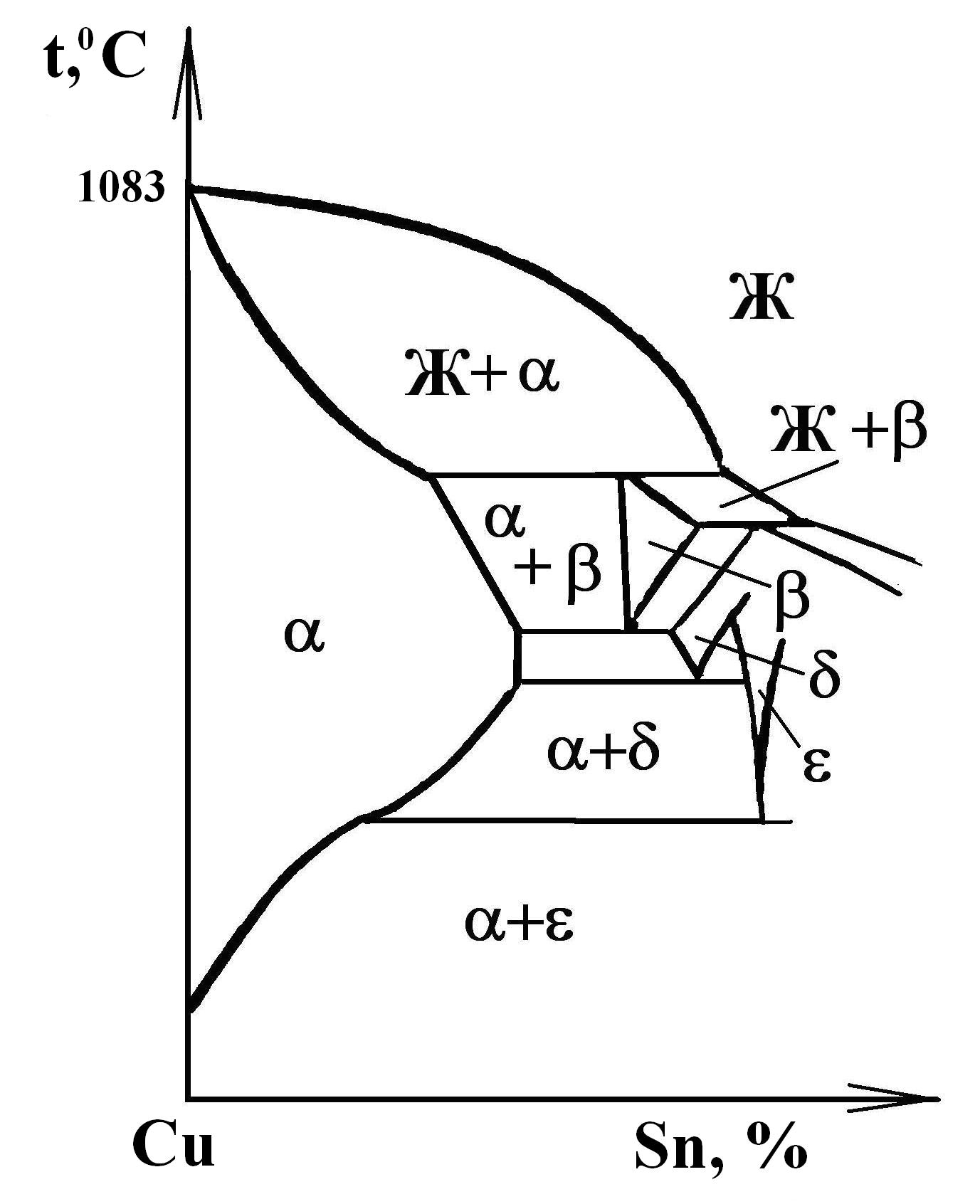

Оловянные бронзы – это сплавы меди с оловом, которые могут содержать также добавки фосфора, свинца, цинка, никеля и других элементов. Микроструктура двойных оловянных бронз определяется диаграммой состояния Cu – Sn (рис. 13). Фаза – это твердый раствор олова в меди, а -фаза – электронное соединение, отвечающее составу Cu31Sn8.

Рис. 14. Диаграмма состояния системы Cu – Sn

Рис. 15. Диаграмма состояния системы Cu – Al

Превращение при температурах ниже 350С и поворот границы -области в сторону ординаты меди реализуется только в условиях громадных выдержек сильно наклепанных образцов. В производственных условиях в отожженных двухфазных бронзах сосуществуют - и -фазы, причем в -растворе, из-за чрезвычайной медленности его распада при низких температурах, удерживается до 15,8 % Sn.

Из-за большого расхождения ветвей ликвидуса и солидуса оловянные бронзы в сильной степени склонны к дендритной ликвации. После травления аммиачным раствором CuCl2 оси дендритов, обогащенные Cu, оказываются более темными по сравнению с межосными пространствами.

Микроструктуры однофазных отожженных или деформированных в горячем состоянии бронз, аналогичны структурам -латуней, прошедших соответствующую обработку.

В структуре литых сплавов, содержащих более 6-7 % Sn, из-за дендритной ликвации появляется эвтектоид (+). Небольшие включения неравновесного эвтектоида могут появляться в литых бронзах, начиная с концентрации ~ 2 % Sn. Структура таких сплавов состоит из двух составляющих – первичных кристаллов -раствора на основе Cu с четко выраженной дендритной ликвацией и эвтектоида (+).

При средних увеличениях видно, что эвтектоид состоит из бледно-голубого интерметаллида (), что согласуется с диаграммой состояния Cu – Sn, на которой эвтектоидная точка при 520С сдвинута в сторону ординаты этого соединения, и темных изолированных включений – -фазы.

При травлении 8 %-м аммиачным раствором CuCl2 в литых сплавах, наряду с эвтектоидом, хорошо выявляется дендритная ликвация в первичных -кристаллах. При отжиге литых сплавов, содержащих менее 15,8 % Sn, эвтектоид растворяется в -фазе и может полностью исчезнуть; наряду с этим перестает выявляться дендритная ликвация в первичных -кристаллах.

В структуре сплавов, содержащих более 15,8 % Sn, эвтектоид всегда присутствует, так как является равновесной составляющей.

На нетравленых шлифах оловянных бронз можно обнаружить неправильной формы серые включения хрупкой и твердой фазы – «оловянной кислоты» SnO2. Для раскисления в бронзы вводят фосфор. При содержании его выше 0,2 % на шлифах можно обнаружить дополнительную составляющую – фосфид меди Cu3P, имеющий вид изолированных включений светло-голубого цвета.

Для изготовления литых деталей ответственного назначения иногда используют нестандартную бронзу БрО10 с 10 % Sn. Структура отливок из этой бронзы состоит из первичных -кристаллов и эвтектоида (+). В стандартной литейной оловяннофосфористой бронзе БрО10Ф1, в отличие от двойной бронзы БрО10, видны светло-голубые кристаллы фосфиды Cu3P, входящие в состав вырожденной эвтектики +Cu3P. Бронзы БрО10 и БрО10Ф1 отличаются хорошими антифрикционными свойствами и используется для отливки узлов трения арматуры, венцов червячных шестерен.

Широко применяют для отливки арматуры и антифрикционных деталей многокомпонентные оловянные бронзы с добавками Zn, Pb и других элементов. Структура литейной оловянноцинковосвинцовой бронзы БрО5Ц5С5 состоит из первичных кристаллов -раствора Sn и Zn в Cu, эвтектоида и включений свинца (последние легче увидеть на нетравленом шлифе).

Алюминиевые бронзы – это сплавы меди с алюминием, а также с добавками марганца, железа и никеля. Добавки марганца улучшают коррозионную стойкость, добавки железа и никеля – прочностные свойства при комнатной и повышенной температурах, делая алюминиевые бронзы восприимчивыми к упрочняющей термической обработке.

Согласно диаграмме состояния Сu – Al (рис. 15) сплавы, содержащие менее 9,4 % Al, должны состоять из одной фазы – -раствора алюминия в меди.

Микроструктура этих сплавов после отжига слитка, горячей деформации или отжига после холодной деформации ничем не отличается от структуры -латуни, прошедшей соответствующую обработку. Раствор CuCl2 в аммиаке выявляет в -кристаллах литой алюминиевой бронзы светлые оси, обогащенные Cu, и темные межосные пространства, обогащенные Al. Следовательно, литую однофазную алюминиевую бронзу нельзя по микроструктуре отличить от -латуни.

Однофазная деформируемая алюминиевая бронза БрА5 с 5 % Al отличается высокой коррозионной стойкостью и применяется для изготовления монет.

При содержании Al свыше 9,4 %, а в неравновесных условиях и при меньшем его содержании в структуре сплавов появляется эвтектоид (+2), где 2 – соединение электронного типа. После травления такой сплав при малых увеличениях легко спутать с ()-латунью, т.к. микроструктура такого сплава состоит из светлых первичных -кристаллов и темных участков эвтектоида, двухфазное строение которого из-за высокой дисперсности - и 2-фаз трудно различить. При средних увеличениях выявляется эвтектоидное строение темных участков шлифа в виде тонкой смеси светлых () и темных (2) кристаллов.

В двухфазных алюминиевых бронзах можно обнаружить наследственную структуру – видны очертания -кристаллов, существовавших выше 565С. Так как распад кристаллов начинается, прежде всего, по их границам, то эти границы, благодаря ориентированным вдоль них выделениям -фазы, остаются очерченными при комнатной температуре после исчезновения самой -фазы.

Трехкомпонентная алюминиевожелезная бронза БрАЖ9-4 содержит 9 % Al и 4 % Fe. Ее структура состоит из светлых зерен -раствора Al и Fe в Cu, эвтектоида (2 и темных включений железной составляющей (возможно FeAl3), равномерно распределенных на светлом фоне -фазы.

После горячей деформации или холодной деформации с последующим отжигом -зерна становятся полиэдрическими с большим количеством двойниковых прослоек. Железо измельчает структуру бронзы. Эта бронза характеризуется повышенной прочностью и удовлетворительными антифрикционными свойствами.

Четырехкомпонентная бронза БрАЖНМц10-3-1,5 содержит 10 % Al, 3 % Fe и 1,5 % Mn и относится к числу наиболее прочных алюминиевых бронз. Она имеет три структурные составляющие: -кристаллы твердого раствора Al, Fe и Mn в Cu, эвтектоида 2 и точечные включения железной составляющей, равномерно распределенные по всему полю шлифа; эти включения трудно различить на темном фоне эвтектоида, но они хорошо видны на светлом фоне -кристаллов. Количество эвтектоида в бронзе БрАЖМц10-3-1,5 больше, чем в бронзе БрАЖ9-4 из-за более высокой концентрации алюминия.

Обе эти бронзы применяются как для изготовления литых деталей, так и для обрабатываемых давлением полуфабрикатов.

Свинцовая бронза БрС30, содержащая 30 % Pb, используется в качестве антифрикционного материала. Свинец на поверхности трения образует тонкую пленку, играющую роль смазки. После травления раствором 3 % FeCl3 в 10 % HCl микроструктура бронзы состоит из первичных кристаллов меди и эвтектики (Cu+Pb). Содержание меди в этой эвтектике составляет 0,04 %, поэтому она структурно вырождена и состоит практически полностью из кристаллов свинца. Свинец мягок и плохо полируется, включения свинца, рассеивающие свет, хорошо видны на нетравленом шлифе в виде черных пятен.

В

литом сплаве черные включения свинца

можно спутать с усадочными порами,

которые также расположены по границам

зерен меди и выглядят темными пятнами.

Для того чтобы отличить поры от включений

свинца, следует после наведения на

резкость с помощью винта микронаводки

медленно приближать![]() объектив

к шлифу. При этом изображение поверхности

шлифа вместе с включениями свинца

становится туманным, в то время как

внутри крупных пор делаются видимыми

очертания их стенок. Такой прием является

обычным в тех случаях, когда необходимо

надежно установить наличие усадочных

пор, трещин и других углублений.

объектив

к шлифу. При этом изображение поверхности

шлифа вместе с включениями свинца

становится туманным, в то время как

внутри крупных пор делаются видимыми

очертания их стенок. Такой прием является

обычным в тех случаях, когда необходимо

надежно установить наличие усадочных

пор, трещин и других углублений.

Бериллиевая бронза БрБ2 содержит 2 % Be и 0,4 % Ni. Никель полностью входит в твердый раствор на основе меди и дополнительных структурных составляющих не образует. По своему составу бронза БрБ2 находится вблизи точки предельной растворимости бериллия в меди при перитектической температуре. Эта бронза является классическим примером термически упрочняемых сплавов. Ее нагревают под закалку до 760-780С, закаливают в воде и подвергают упрочняющему старению при 320С в течение двух часов. При этом бронза БрБ2 приобретает рекордные для медных сплавов значения предела упругости, и поэтому широко используется в производстве пружинящих элементов.

Основная структурная составляющая закаленной бронзы БрБ2 – пересыщенный -раствор Be в Cu, содержащий также никель. Кроме того, в структуре сплава присутствуют небольшие светлые включения -фазы, полностью не растворившейся в -фазе при нагреве под закалку.

После старения микроструктура бронзы БрБ2 при средних увеличениях светового микроскопа качественно не изменяется, так как продукты распада метастабильных - и -фаз очень дисперсны. Заметно лишь усиление травимости границ зерен (их утолщение) из-за более интенсивного распада по границам.

Некоторые из рассмотренных бронз можно сопоставить по значениям предела прочности:

Бронза |

БрА5 |

БрАЖ9-4 |

БрАЖМц10-3-1,5 |

БрБ2 |

B, МПа: |

380 |

550 |

600 |

1300 |

Порядок проведения работы

1. Просмотреть шлифы при увеличениях 100-200, определить структурные составляющие и схематично зарисовать микроструктуры всех образцов меди с примесями, латуней и бронз.

2. Под каждой микроструктурой подписать марку, средний химический состав, увеличение микроскопа и стрелками указать структурные составляющие.

3. Определить по микроструктуре содержание цинка в отожженной (-латуни.

4. Рассчитать по коэффициентам Гийе кажущуюся концентрацию Zn в указанных преподавателем латунях. Привести расчеты в отчете.