- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

Внутри храма проходят, как обычно, три карниза. Очень интересен профиль нижнего - он восходит к VI в., имеет много общего с карнизами храмов св. Ирины, Софии в Салониках и, особенно, храма в Дере-Агзы. Вместе с чрезвычайной четкостью композиции, своеобразной структурностью форм фасадов обоих памятников это может дать основание датировать храм в Дере-Агзы временем, приближенным к созданию Мирелейона.

В Мирелейоне и церкви Богородицы монастыря Липса люнеты рукавов креста заняты почти целиком ажурными трехчастны-ми окнами с мраморными столбиками. Снаружи эти окна помещаются в полукруглых нишах - двух- или трехуступчатых, стена здесь утоньшается. Подобное же утонение существует и изнутри, своды рукавов креста примыкают к стене через уступ, как бы образующий в конце свода архивольт, обрамляющий окно. Это - типичный для константинопольской архитектуры прием. В ней своды - купольные, крестовые, коробовые - почти никогда не опираются на ровную стену, в последней легким уступом обозначается глухая арка - как постоянный тектонический и расчленяющий элемент.

В обоих упомянутых храмах примерами могут служить ниши стен наоса, вимы, верхних частей стен нартекса. Что же касается уступа, связанного с устройством окон в люнетах (закомарах), то уже на галереях Софии Константинопольской аналогичные задачи вызвали к жизни похожие формы. Подобные приемы в X - XI вв. оказываются распространившимися на территории Кавказа. Ниши в стенах наоса и как бы архивольты в торцах рукавов креста (правда, потерявшие свой смысл) встречаются в больших грузинских соборах (Свети-Цховели, Самтависи и др.). Их же мы неожиданно находим в памятниках только что хри-стианизовавшейся Алании (северный и средний храмы Архызско-го городища - аналогии заставляют поддержать их датировку серединой X в. (Кузнецов В. А. Зодчество средневековой Алании. Орджоникидзе, 1976, с. 28-61. ).

Наружный вид Мирелейона весьма оригинален. Маленький храм (диаметр купола - 3,1 м; для сравнения: диаметр купола церкви монастыря Липса - 5 м) выглядит монументальным. Мощные полуколонны придают форме выпуклость, активность, которая лишь потому не приобретает тяжелую массивность, что проемы больших окон делают ее одновременно, с некоторой намеренной контрастностью, ажурной. Северная и южная стены нартекса - выпуклые, центральные прясла подчинялись делению тройных аркад, поля малых прясел представляют собою неглубокие арочные ниши (что аналогично внутренним делениям). Поле ниш можно было бы трактовать как поверхность стены, а уступы - как лопатки, на которые наложены полуколонны. Однако кладка над нишами восстанавливает истинное соотношение: именно эта поверхность является основной, а вся декорация - это прорезанные в ней окна или ниши. Полуколонны - выступающий элемент, но такой, который все равно нельзя читать как систему наложенных членений. Всю эту структуру не разделить на пассивные и активные части, масса кажется слитной, хотя в своем развитии, как бы течении - весьма дифференцированной и гибкой. Это напоминает приемы византийского рельефа X - XII вв., где фон, начиная от резко и ровно очерченного контура фигур, кажется как бы выпукло выдавленным из поверхности камня.

Проходящие снаружи в двух уровнях карнизы еще более подчеркивают цельность всей массы, ибо пересекают, не прерываясь, все формы (при реставрации с западной и северной сторон карнизы не были восстановлены, как и верхний карниз на южном фасаде). Нижний карниз (отделяющий как бы закомары малых прясел с их круглыми окнами) состоит из каменных плит, верхний, венчающий прямую линию завершения стен, образован рядом зубчиков, пересекающих и полуколонны. Рукава креста поднимаются выше, они перекрыты по сводам, по бокам они имеют стеночки, соответствующие люнетам внутренних распалубок.

Нартекс поднимается до уровня центральных сводов так, что полукруглое окно западного рукава оказывается возвышающимся над кровлей.

Необычна форма круглого барабана. Между окнами расположены треугольные в сечении столбики. В плане барабана обнаруживается согласованная ритмика движения внутренних и внешних контуров. Они более всего сближаются (стена становится наиболее тонкой) по осям оконных проемов и более всего расходятся в простенках, образуя острые ребра вовне и изнутри. Арки окон окаймлены поребриком, который, продолжаясь в простенках над столбиками, образует единую полосу. Завершается барабан горизонтальной лентой поребрика.

Превращение поверхностей стен между пилястрами или полуколонками в ниши, наблюдаемое в Мирелейоне и внутри и снаружи, для византийской архитектуры является столь же характерной особенностью, как для римской расчленение фасадов арками в обрамлении полуколонн. Арка, проем или ниша, обрамленная полуколоннами,- глядя на Мирелейон, нетрудно уловить генетическое родство римской и византийской архитектуры. Возможно, что в IX - X вв. родство этих приемов ощущалось с большей силой в связи с начавшимся в эпоху Василия I возрождением античных традиций.

Но если в античности арка вписывалась в ордер и подчинялась его структурному и пластическому началу, то теперь гибкая и подвижная ритмика арочных очертаний растворяет ведущую роль опор в общем движении. Массивные полуцилиндры Мирелейона кажутся однородными изгибам ниш, больших окон,, стен нартекса, линиям барабана.

Мирелейон замечателен еще одной особенностью: это храм двухэтажный, причем нижний этаж весьма высок, основу его композиции также образует четырехколонная (сохранившаяся) ячейка, центральный квадрат перекрыт крестовым сводом. Как теперь выяснено, первый этаж возник лишь из-за соседства с дворцом, в связи с которым построили храм. Мощные лопатки окружают нижний этаж, вверху они получают небольшой консольный выступ и соединяются арками, несущими неширокий обход вокруг церкви (подсказавший А. Миго галерею на боковых фасадах церкви Богородицы). Подобные консоли глубоко тради-ционны для античности - точно так же устраивались балконы домов в Остии.

В связи с двухэтажностью композиции Мирелейона можно поставить общий вопрос о социальном круге заказчиков и назначении новых памятников, о некоторых особенностях композиции дворцов византийской столицы. Довольно интенсивное строительство конца IX - X в. велось императором и его ближайшими сановниками. Если в VI в. императоры возводили многочисленные культовые постройки общественного назначения - соборы, храмы для больших общин верующих, то теперь заказчики, как правило,, возводят постройки основанных ими небольших монастырей, остававшихся в их частном владении и иногда даже продававшихся, и дворцовые храмы (Mango С. Byzantine Architecture..., p. 197-198. ).

Разобранные нами только что памятники иллюстрируют обе линии церковной архитектуры. Оба обладают редкой индивидуальностью использования ставшей канонической структуры, идущей, как кажется, от развитой и сложной традиции ансамблевого дворцового строительства.

Описания современников, и прежде всего книга Константина Багрянородского «О церемониях византийского двора», позволяют составить представление о главных композиционных принципах Большого дворца византийских императоров в Константинополе (Ebersolt J. Le Grand Palais de Constantinople et le Livre des Ceremonies. Paris, 1910; Constantine Porphyrogenetos. Le livre de ceremonies/Ed. A. Vogt, P., 1935; The Great Palace of the Byzantine Emperors. Edinburgh, 1947, vol. I; Edinburgh, 1958, vol. II; Janin R. Constantinople byzantine. Paris, 1950; Guilland R. Etudes sur la topographie de Constantinople byzantine. Berlin-Amsterdam, 1969; Krautheimer R. Op. cit., p. 367-371; Кондаков Н. П. Указ. соч.; Беляев Д. И. Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. СПб., 1891, кн. I. ). Основанный еще в IV в. Константином в новой столице, он состоял из отдельных комплексов, многие из которых были перестроены или возникли в VI - IX и последующие века.

Все парадные помещения, соответственно традиции римских императорских дворцов, размещались во втором этаже. Главным залам часто предшествовали или просто соседствовали с ними находившиеся в одном уровне открытые террасы, огороженные решетками (илиаки). Внизу, с одной или нескольких сторон илиаков, устраивались открытые обширные площади с фонтанами (фиалы). Фиалы предназначались для большого количества народа и имели иногда ступени для размещения участников церемоний, илиаки служили местом торжественного выхода императоров. Илиаки и фиалы соединялись открытыми лестницами, внутри же дворца для связи между этажами часто служили закрытые винтовые лестницы.

Дворцы состояли из огромного количества помещений, среди них - термы, ипподромы, были здесь и сады с изящными павильонами; достаточно напомнить, что огромный столичный ипподром был одновременно и частью Большого дворца. Постройки могли группироваться вокруг перистильных дворов - один из них, чьи портики украшены замечательными мозаичными полами, был раскопан в наше время. Для перехода из одного комплекса зданий в другой часто устраивались одно- и двухярусные переходы.

Размеры и масштаб построек поражали воображение путешественников. В XIV в. Стефан Новгородец записал: «Ту же есть двор нарицается: палата правоверного царя Константина; а стены его велики, выше городных стен, велику граду подобны под гипподромием стоят, при море» (Хождение Стефана Новгородца. - В кн.: Сперанский М. Н. Из старинной новгородской литературы. М., 1934, с. 54.).

Входившие в состав комплекса храмы находились тоже во втором этаже и были соединены с окружающими их помещениями многообразными способами, специальными пристройками. Мы видели, что общая композиция Мирелейона вызвана его связью с дворцом. Можно также представить, что сложная композиция приделов и хор в церкви Богородицы монастыря Липса являлась отзвуком подобных ансамблевых построений.

В Константинополе существовали огромные храмы, основанные еще Константином и, как правило, перестроенные Юстинианом, которые оставались всегда центральными по месту и в религиозной жизни, и в истории архитектуры. С ними было связано публичное участие императора в богослужении, именно они являлись общественными центрами, объединявшими в одном действии представителей всех слоев византийского общества. Прежде всего - это св. София, кроме нее - св. Апостолы, церкви Сергия и Вакха, Мокия, Богородицы Источника, посвященные Богородице Халкопратийский и Влахернский храмы. Эти храмы в первую очередь смотрели иноземные путешественники, послы, купцы, паломники, в том числе и русские. Интересно выявить основные черты структуры этих памятников. Прежде всего - огромные общие размеры и обширные хоры. Хоры были местом, где император слушал литургию и где он и его приближенные получали причастие, для чего на хоры поднимался священник, часто - сам патриарх, приносивший жертвенные дары и ставивший их на специальный антиминс. После причащения император обычно завтракал в одном из помещений на хорах с приближенными и патриархом; в храме Богородицы Источника такое помещение находилось над нартексом, во время трапезы стоявшие в атриуме димоты пели и славословили царя. На хоры иногда вели деревянные лестницы из боковых нефов (Богородица Халкопратийская), на хоры св. Софии можно было попасть и по деревянной лестнице, ведшей из скрытых переходов от Большого дворца. Но обычно для подъема служили винтовые каменные лестницы или пандусы, устраивавшиеся по сторонам нартекса (храм Мокия, Богородицы Источника, в храме Апостолов лестниц было, очевидно, две - с северной и южной сторон нартекса). При храмах существовали и дворцы: уже не говоря о Софийском соборе и располагавшемся рядом Большом дворце, упомянем об обширном дворце при храме Апостолов. К северо-западному углу Софийского собора примыкали покои патриарха с многочисленными своими храмами и даже цистернами, водопроводами и устроенными на уровне хор собора огородами и термами (См.: Беляев Д. И. Указ. соч. СПб., 1891, кн. I, с. 49; СПб., 1893, кн. II, с. 105, 138, 174, 178, 179; СПб., 1906, кн. III, с. 105, 109, 124-161.).

Стремление дополнить основной объем пристройками сказывается в сложности общей композиции столичных храмов. Может быть, именно поэтому так трудно составить себе представление о них в наше время. Утратившие все свои связи и пристройки, они кажутся искаженными, непонятными, хотя основное ядро может быть и вполне сохранным. К тому же подобных памятников осталось так мало - ведь следующие за Мирелейоном памятники относятся лишь к концу XI в.

Храм на четырех колоннах был хотя и главным типом культового строительства в Константинополе, однако не единственным. В 864 г. была освящена Фаросская церковь Богоматери в Большом дворце, ставшая придворным храмом императоров македонской династии (Krautheimer R. Op. cit., p. 376-377. ). Она была одной из самых престижных и драгоценных в новом строительстве, портики ее атриума были облицованы дощечками из белого мрамора, которые, по словам Фотия, «блестят очаровательно и предстают глазу как однородное целое, потому что тонкость сплочения кусков скрывает их подбор и соединение их окраин и заставляет думать, что все сделано из одного камня, по которому проведены, как борозды, прямые линии» (The Art of Byzantine Empire..., p. 185; Платонов Н. В. Указ. соч., с. 107. ). Фотий с восторгом описывал волшебное впечатление, производимое интерьером церкви (См. примеч. 46.), ее купол, составленный из вогнутых граней, а в нем - мозаичную полуфигуру Пантократо-ра. В конхе апсиды изображалась Богоматерь в позе Оранты, вся церковь наполнялась мозаичными фигурами апостолов, мучеников, пророков и патриархов. Драгоценные облицовки стен и инкрустации пола дополнялись серебряной алтарной преградой, карнизы и капители были позолочены (The Art of Byzantine Empire..., p. 185-186. )

Реконструкция храма дана с достаточной долей вероятности К. Манго и Р. Дженкинсом (Jenkins R. J. H. Mango С The Date and Significance of the Tenth Homily of Photius.- DOP, 1956, 9/10, p. 173. ).В ее основе, помимо описания Фотия, лежит сближение храма с церковью Климента в Анкаре. Посвященная Богоматери придворная церковь имела, в таком случае, тройные аркады в двух ярусах и, следовательно, достаточно развитые хоры; основными опорами в ней должны были служить не колонны, при которых подобная структура невозможна, а столбы. Все эти черты окажутся для нас чрезвычайно-важными в суждении об облике Десятинной церкви и первых шагах дневнерусского зодчества.

Мы лишены возможности представить себе архитектуру Константинополя конца X - первой половины XI в. с помощью натурного материала, ибо в столице не сохранились памятники этой эпохи. Однако не только бедствия последующих столетий тому причиной. Строительство к рубежу X - XI вв. резко сокращается. После чрезвычайно интенсивных работ при Василии I (его жизнеописание говорит о новых дворцах и «сотнях» храмов) в период правления Льва VI (886-911) было выстроено девять храмов, при Романе Лакапине (920-943) - три, при Константине Багрянородном (944-959) - три; Иоанн Цимисхий выстроил лишь один храм по случаю победы над киевским князем Святославом (Кондаков Н. П. Указ. соч., с. 57-69. ).

Во время полувекового правления Василия II (975-1025) Византия достигла зенита своего политического и экономического могущества. Однако, видимо, военные походы и хозяйственные заботы настолько поглощали внимание императора, что сведений о его строительстве не существует; возможно, что его и не было, что восстановление после землетрясения Софийского собора и возобновление влахернского храма действительно исчерпывают инициативу императора. Этот факт чрезвычайно любопытен, ибо в это время начинается расцвет архитектуры материковой Греции, происходит крещение Руси, в ее городах строятся каменные •соборы и закладывается основание собственной школы зодчества. В Греции основополагающая роль принадлежала искусству византийской столицы.

Мы попробуем, обратившись к ее памятникам, получить материал для косвенного суждения об архитектурной школе Константинополя.

Строительство в Греции оживляется с изгнанием арабов и устранением угрозы со стороны Болгарского царства. Изящные памятники XI в. приходят на смену долгой арханке VIII - X вв., когда ретроспективные художественные решения сочетались с суровым и тяжеловесным пониманием формы, подчас близким ремесленному примитиву.

Хотя новый стиль расцветает только в XI в., первый и притом изысканный памятник относится уже к середине X в. Это - церковь Богородицы монастыря Осиос Лукас в Фокиде - лучше всего сохранившийся образец столичного типа храмов на четырех колоннах (Schulz R. W., Barnsley S. H. The monastery of Saint Luke of Strikis. London, 1901; Chatzidakis M. A propos de la date et du fondateur de Saint-Luc.- Cahiers Archeologiques, 1969, XIX, p. 127-150; Stikas E. To oikodomikon chro-nikon tis monis Osiou Louka Phokidos. Athens 1970. ). Вряд ли можно подвергнуть сомнению прямое участие в его создании константинопольских мастеров. Тем интереснее сразу же бросающееся в глаза своеобразие этого храма, сделавшееся потом отличием особой греческой школы внутри средневизантийской архитектуры.

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон, 1040-е

годы и церковь Богородицы, серед. X в.

Общий вид с востока

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон, 1040-е

годы и церковь Богородицы, серед. X в.

Общий вид с востока

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Церковь Богородицы.

Интерьер, общий вид наоса

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Церковь Богородицы.

Интерьер, общий вид наоса

Прежде всего - о наружном облике здания. Компактность, симметрия кристаллической формы, пластическая определенность, граненность объемов, цельность композиции - вот главные отличительные его свойства. Выделение рукавов креста на боковых фасадах имеет вековую традицию - можно вспомнить храм в Скрипу, в XII в. такая форма известна в храме Иоанна Крестителя в Константинополе. Обычно такие арки являются крупными объединяющими формами, здесь же они сочетаются со стремлением к дробному, как бы ажурному узору. Этот узор наложен на ровные поверхности стен, совсем не имеющих ни рельефпости, ни прорезанности фасадов константинопольских памятников. Все узоры как бы скользят по большим поверхностям стен, которые не выглядят глухими только благодаря мерцающему движению многочисленных лент поребрика, узорам кладки и мраморному узорочью барабана главы. Все завершения храма - скатные, прямые, рукава креста перекрыты на два ската.

Своеобразна строительная техника: стены сложены из рядов белокаменных квадров, перемежающихся рядами плинфы, внутри каждого ряда камни отделены вертикально поставленными плинфами, каждый камень как бы обрамлен плинфами. Многие фигурные плинфы подражают буквам арабского алфавита, что явно говорит о влиянии арабской культуры; именно она - источник нового понимания плоскости фасада и ее украшения. Даже двойные и тройные окна приобрели здесь совсем не византийскую «строчность» - одинаково узкие, идущие друг рядом с другом формы, лишенные единой огибающей линии. Такая линия появляется в окнах барабана, она как бы воспроизводит волнистые обрамления окон в барабанах константинопольских памятников - и она получит распространение в памятниках XI - XII вв. Но здесь поле граней продолжено над завершающими арками и сплошь заполнено лентами поребрика, множественностью одинаковых мелких ячеек, ассоциирующихся снова с мотивами восточного орнамента. Отметим и легкую подковообразность всех арок.

Внутри храм полностью отвечает столичному идеалу. Замечательный карниз с круглыми скульптурными изображениями орлов над колоннами опоясывает основания сводов рукавов креста. Единственная неожиданная форма - дополнительный облом подпружных арок, который своим дробным характером также кажется навеянным формами восточной архитектуры.

Стены церкви Богородицы, вероятно, не были оштукатурены. Их удивительная нарядность контрастирует со стенами построек византийской столицы. Но мы уже отмечали, насколько мы еще плохо знаем последние, особенно убранство их фасадов. Сейчас, пользуясь сравнением некоторых форм с деталями церкви Богородицы, мы, как нам кажется, можем сделать некоторые уточнения.

Первое замечание будет касаться наружных карнизов. В церкви Богородицы карнизы вставлены в стены апсид так, что выступает только их профилированная часть. Поэтому штукатурка, наложенная на стены, должна была бы исказить их рисунок. В Константинополе же, в Мирелейоне и церкви Липса, карнизы выступают из стены с излишком в 2-4 см, точно так же будет в Эски-Имарет-Джами, памятнике XI в. Мы знаем о существовании подобного выступа в интерьерах всех столичных памятников, где он был связан с облицовкой стен мрамором и мозаикой. Очевидно, что и снаружи он был вызван каким-то декоративным покрытием стен - если не облицовочным, то штукатурным.

Второе - ленты поребрика. Поребрик образуется двумя горизонтальными рядами плинфы, между которыми идут плинфы, положенные под углом к поверхности стены. Во всех греческих памятниках X - XII вв. горизонтальные слои плинфы не выступают из плоскости стены, и если бы штукатурка легла на эти стены, то узор потерял бы истинную читаемость. Даже в имеющих вынос двойных рядах поребрика, завершающих стены, нижний ряд плинф идет заподлицо со стеной.

В храмах Константинополя - начиная с имевшего мраморную облицовку западного фасада Софии, в св. Ирине, памятниках X - XI вв.- нижняя горизонтальная лента зубчиков имеет небольшой вынос. Поэтому, даже будучи оштукатуренной, форма поребрика не теряется. В эпоху Палеологов, когда узорная кладка распространяется и в столице, и карнизы, и нижние ленты поребрика делаются так же, как в Греции XI - XII вв. Возникает ощущение, что узорная кладка в эпоху обеднения империи (или в более раннее время - в провинциях) заменяла специальную и, очевидно, дорогостоящую отделку фасадов.

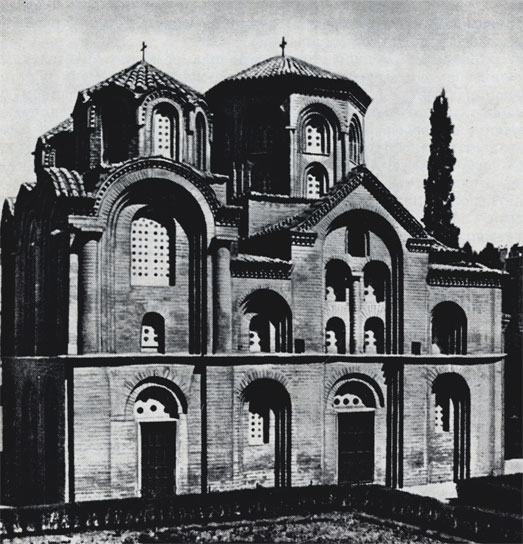

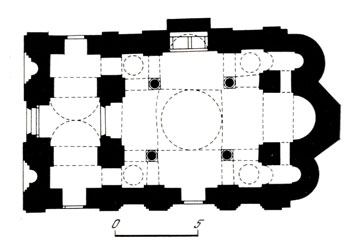

Церковь Богородицы предопределила развитие архитектуры Греции за одним, но существенным исключением. Речь идет о Салониках, втором городе империи, всегда тесно связанном с жизнью и культурой Константинополя. Здесь сохранился чрезвычайно интересный памятник архитектуры XI в.-церковь Богородицы Халкеон 1028 г. (Evangelides D. E. He Panagia ton Chalkeon. Thessalonica, 1954. ). Это тоже храм на четырех колоннах, он близок столичным образцам и подчеркнутой пластикой фасадов, и сложностью, многосоставностью внешнего облика. Мощные полуколонны напоминают Мирелейон, и, как ни странно, еще одна черта кажется общей - храм выглядит двухэтажным. Из-за двухъярусности декорации верхняя часть получает облик самостоятельного объема, нижний ярус превращается в нижний этаж; полуколонна в центральном прясле может при этом восприниматься как форма, аналогичная колонкам аркад в рукавах креста константинопольских церквей. Ощущению двухэтажности способствует и разница в формах членений (лопатки - полуколонны), в количестве обломов.

Салоники.

Церковь Богородицы (Панагии Халкеон),

1028 г. Общий вид с юго-запада

Салоники.

Церковь Богородицы (Панагии Халкеон),

1028 г. Общий вид с юго-запада

Салоники.

Церковь Богородицы (Панагии Халкеон).

План

Салоники.

Церковь Богородицы (Панагии Халкеон).

План

Приемы членения стены здесь той же природы, что и в Мирелейоне. В принципе оно создается нишами, при этом логика и число профилей настолько варьируются, что вместо ясной структурности опять возникает знакомое чувство органической слитности прихотливо-разнообразной структуры. Уникальная двухъярусная форма барабана явно обусловлена желанием согласовать ее с композицией средних прясел. От константинопольских построек в ощущении формы храм отличает большая массивность стен, некоторая граненность - в отсутствии посводных покрытий, четких плоскостях граней барабана, декоративных фронтонах рукавов креста.

Над нартексом существуют довольно высокие хоры, над которыми поставлены две световые главы

(С. Чурчич выдвинул предположение о том, что главы освещали и осеняли пространство устроенных здесь изначально приделов. См.: Curcic S. Architectural Significance of Subsidiary Chapels in Middle Byzantine Churches.-Journal of the Society of Architectural Historians, 1977, XXXVI, N 2, May, p. 106); хоры поднимаются до верха рукавов креста. Форма алтаря здесь сложная - перед апсидами существуют специальные алтарные ячейки, стены между апсидами разделены проходами так, что образовались Т-образные опоры, но снаружи предапсидные ячейки не выявлены, они скрыты за продолженным к востоку массивом стены.

На фасадах отсутствует узорная кладка, что вместе с выносом карниза и поребрика заставляет думать о существовавшей изначально дополнительной декоративной отделке стен.

XI век был эпохой высочайшего расцвета византийского искусства. По счастливому стечению обстоятельств, этому благоприятствовали и вкусы византийских императоров после Василия II. Могущественное государство с его невероятными богатствами позволяло властителям тратить деньги на жизнь спокойную и роскошную, с удовольствием заказывать многочисленные и прекрасные произведения искусства. Каждый из них правил недолго, но с тем большим расточительством стремился украсить свой век. Бывший их современником Михаил Пселл оставил нам выразительные, порой восхищенные и вместе с тем иронично-осуждающие описания новых, безудержно роскошных построек.

Начало было положено Романом III Аргиром (1028 - 1034), соорудившим великолепный храм Богородицы Перивлепты. Для строительства «раскапывались целые горы, горнорудное дело ценилось выше самой философии, одни камни обкалывались, другие полировались, третьи покрывались резьбой, а мастера этого дела почитались не меньше Фидия, Полигнота и Зевкси-да... Двери царской сокровищницы распахнулись настежь, золото потекло рекой...». Пселл отмечает «соразмерность стен, окружность колонн, развешанные ткани», он говорит, что император «бредил храмом и готов был им любоваться, не отрывая глаз. Поэтому он придал ему вид царского дворца, установил троны, украсил скипетрами, развесил пурпурные ткани и сам проводил там большую часть года, гордясь и восхищаясь красотой здания» (Пселл Михаил. Хронография/Пер. Я. Н. Любарского. М., 1978, с. 27-28. ).

Мы располагаем еще одним свидетельством об этом здании - испанского посла Рюи Гонсалеса де Клавихо, проезжавшего Константинополь в 1403 г. Его описание многим перекликается с Пселлом и сообщает подробности об устройстве монастыря, величине ансамбля и украшении фасадов храма. «...При входе в эту церковь есть большой двор, в котором растут кипарисы, орешник, вязы и другие деревья; а самая церковь вся снаружи расписана разным способом образами и фигурами богатой работы, золотом, лазурью и другими разными красками. Как раз у входа в самую церковь есть много писанных изображений, и в числе их св. Марии, а возле нее с одной стороны стоит изображение императора, а с другой - изображение императрицы; а у подножия образа св. Марии представлены тридцать замков и городов и написано по-гречески имя каждого из них. Нам сказали, что эти замки и города принадлежали этой церкви и что они были даны ей одним императором по имени Романом, который назначил ей имение и который в ней п похоронен... Середина церкви круглая, •очень большая и высокая, поддержанная яшмовыми колоннами разных цветов, а пол и стены тоже покрыты плитами яшмы; эта главная церковь была окружена тремя кораблями, которые все смежны с нею, а верх был один и тот же и над самой церковью, и над кораблями, и был украшен очень богатой мозаикой...» (Клавихо. Жизнь и деяния великого Тамерлана. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд, 1403-1406.- В кн.: Сборник ОРЯС, 28. СПб., 1881, с. 55-61.).

Заметим, что яшмой Клавихо обычно называет мрамор. Описание наружного облика храма не оставляет ни малейшего сомнения в том, что кирпичная кладка была скрыта под изобразительными композициями и декоративными покрытиями.

О внутренней структуре храма судить трудно, но все же, сравнивая описания разных построек у Клавихо, можно попытаться составить предположительную реконструкцию. «Середина церкви круглая» - так или примерно так говорится о всех памятниках не базиликального типа, что означает, вероятно, под-купольное пространство. «Окружена тремя кораблями» - так сказано у Клавихо и о Софийском соборе; имеются в виду нефы, боковые и западный. Вряд ли это был храм на четырех колоннах, ибо подчеркнут размер - середина «очень большая и высокая» (испанца XV в. было не так просто удивить размерами храмов). Правда, о четырех колоннах могли бы говорить слова: чшоддержанная яшмовыми колоннами разных цветов».

Пселл, как мы видели, удивлялся диаметру (окружности) колонн. Но с разноцветьем, если можно так сказать, четырех центральных колонн мы нигде не встречаемся, колонны обычно различаются по цвету группами, что предполагает какое-то довольно значительное их количество. Из слов Пселла видно также, что в храме существовали обширные пространства, где император мог поставить троны, развесить ткани и т. п. Поэтому, несмотря на отсутствие упоминания о хорах у Клавихо, все же надо предположить их наличие. Указание, что пространства боковых нефов «смежны» с «самой церковью», расшифровывается полной аналогичностью описания Софии Константинопольской. Ближе всего к такому зданию подходит композиция крестово-купольного храма типа Софии в Салониках.

Если структура церкви Перивлепты остается для нас все-таки сугубо гипотетической, то раскопанная еще в 1920-е годы церковь Георгия в Манганах (Demangel R., Mambury E. Le quartier des Manganes et la 1-ere region de Constantinople. P., 1939.) и датируемые теперь по-новому храмы Гюль-Джами (конец XI - начало XII в.) и Календер Джами (конец XII в.) дают намдостаточно свидетельств о развитии традиционного типа зданий в новую эпоху.