- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

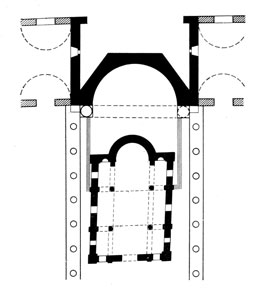

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

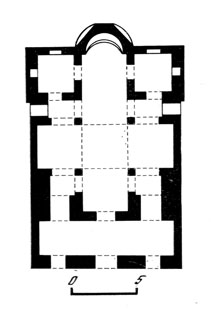

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

Собственно, уже внешний облик любого армянского памятника VII в. (некоторым исключением является собор в Талине) говорит нам о привязанности зодчих к трактовке стены как плотной, весомой, четко ограненной массы, в чем сказалось влияние местных вкусов, наложивших свой отпечаток на развитие эллинистических и римских традиций в Сирии и еще более - в Малой Азии и на Кавказе. Столбы, которые на плане выглядят свободно стоящими опорами, на самом деле остаются остатками прорезанных арками стен. Их сложная, дифференцированная и несимметричная форма подчинена задачам сопряжения с прилегающими арками и сводами. Более профилированные арки центрального пространства определяют большее число обломов в тех углах, что выходят к подкупольному квадрату. Разный уровень примыкающих арок, повсюду прослеживаемые участки стен над ними - все это рождает чувство каменного массива, в котором прорезаны широкие арочные проемы. Это есть даже в наиболее развитом храме - св. Гаяне в Эчмиадзине. И, конечно, подобное понимание стоит ближе к традициям ранним, IV - V вв., нежели к той системе огибающей эластичной формы, где именно ритм арок и сводов кажется первичным образующим началом.

Однако все эти замечания возникают потому, что сам архитектурный тип кажется вполне сформировавшимся и близким памятникам IX - X вв. Архитектурная композиция подобных храмов осталась канонической и для всего последующего развития византийской архитектуры. Центрическая по своей природе, она была единой и уравновешенной, с исполненным символического смысла крестообразным основным пространством. Трехчастный алтарь приобрел полную слитность с основной структурой, он даже как бы занял ее восточную часть. Приближенность алтаря к подкупольному пространству - черта, также характерная для провинциальных храмов.

В новых зданиях исчезли хоры, в чем можно усмотреть влияние монастырского строительства, которое стало наиболее распространенным в VII - VIII вв. и менее всего нуждалось в хорах, в разделении молящихся. Часто еще оставались отделенными угловые ячейки, хотя в памятниках Закавказья стен внутри обычно нет, они превращаются в столбы.

Художественная природа храмов изменилась в сравнении с изощренным, исполненным артистического и интеллектуального начала искусством VI в. Масса здания сделалась ощутимее, плотнее, в сложной пространственной композиции место прежней зрительно тонкой оболочки заняла стеновая или столбовая структура, в интерьере разного рода открытые перспективы сменились замкнутостью, отгороженностью, ощущением обособленности верующих, светлая торжественность, равномерность освещения отсутствует, в общей сумеречности особое впечатление производят световые контрасты. Памятники стали в своей выразительности подчеркнуто сакральными. Если в допконобор-ческую эпоху светская и церковная архитектура имели много общего, то средневизантийский крестово-купольный храм уже весьма далек от выразительности светских сооружений.

Такие постройки преобладали в провинции. В Малой Азии, Крыму они имели центрический характер, на Балканах в них долго еще сказывались отголоски структуры купольных базилик (церковь в Скрипу, IX в. (Strzygowski Y. Inedita der Architektur und Plastik aus der Zeit Basileios I.-BZ, 1894, III, S. 1-28; Krautheimer R. Op. cit, p. 329.); в меньшей мере - в церкви Иоанна Предтечи в Несебре, X - XI вв. (Рашенов Ал. Месемврийски църкви. София, 1932, с. 73; Мавродинов Н. Старобългарското изкуство. София, 1959, с. Ill; Krautheimer R. Op. cit., p. 329.)).

Распространение крестово-купольных храмов с несомненностью свидетельствует об их наибольшей, в сравнении с иными композиционными типами, адекватности требованиям новой эпохи. О специфике требований мы можем догадываться уже при рассмотрении планов.

Планы зданий обычно отражают потребности практического характера. В VI и последующих столетиях усиление роли в литургическом обряде проскомидии потребовало смежного с главным алтарем расположения жертвенника и дьяконника. Возникла трехчастная и, как самый распространенный вариант, трехапсид-ная структура алтарной части храма.

Подобные преобразования не требовали, однако, радикального изменения структуры, они были вполне осуществимы в базиликах. Более того, крестово-купольные храмы выглядят даже менее удобными - из-за сокращенности общих размеров и отсутствия нефов - для торжественных входов и шествий. Невозможно усомниться в том, что возобладание крестово-купольных храмов связано с их соответствием определенным мировоззренческим основам, где большое значение имели символические идеи и эстетическая выразительность обряда, даже вопреки некоторому неудобству.

Попробуем выделить из общей системы христианского мировоззрения VI - VII вв. те воззрения на мир, церковные обряды, которые смогли стать источником подобного отбора.

Христианский космос делится на два мира - небесный и земной. Все элементы этих миров располагаются в определенном порядке - по степени проявления в них «божественной энергии», т. е. образуют иерархии. Из них земная иерархия подчинена небесной, и высшие ступени первой подводят к нижним чинам второй. Мир по своему существу духовен, но для нижней иерархии, к которой принадлежит и человек, сущность явлений скрыта под их внешней материальной стороной («Те, как (бесплотные) умы, воспринимают мысль так, как она влагается им; а мы чувственными образами возводимся, сколько возможно, к божественным созерцаниям» (Дионисий Ареопагит. Книга о церковной иерархии, гл. I, § 2.- Писания св. отцов и учителей... СПб., 1855, т. I, с. 12, 15). И далее: «...наша иерархия ...соответственно нам самим, есть в некотором смысле символическая, имеющая нужду в чувственных (вещах) для божественного возведения нас от них к (вещам) духовным». ). Переход к высшей иерархии возможен лишь потому, что мир материальный построен по тем же законам, что и духовный, и связан с ним общностью воплощения «божественной энергии» («...Весь мысленный мир таинственно в символических обрядах представляется изображенным в мире чувственном для тех, кои имеют очи видеть, и весь мир чувственный, если разбирать его в самых началах, заключается в мире мысленном: этот в том своими началами, а тот в этом своими образами. ...Созерцание мысленного в символах при помощи видимого есть вместе духовное познание и уразумение видимого посредством невидимого; потому что вещи, которые взаимно объясняют одна другую, необходимо должны иметь на себе совершенно точные и явственные отражения одна другой, и связь между ними должна быть неразрывная» (Максим Исповедник. Тайноводство, гл. П. - Писания св. отцов..., т. I, с. 305-306). Глубокая традиционность этих воззрений ощущается при их сопоставлении со словами Платона: «... причина, по которой бог изобрел и даровал нам зрение, именно эта: чтобы мы, наблюдая круговращения ума в небе, извлекли пользу для круговращения нашего мышления, которое сродни тем, небесным [круговоротам], хотя, в отличие от их невозмутимости, оно подвержено возмущению; а потому, уразумев и усвоив природную правильность рассуждений, мы должны, подражая безупречным круговращениям бога, упорядочить непостоянные круговращения внутри нас». См.: Платон. Соч. М., 1971, т. 3, ч. 1, с. 488. ). Подобная связь настолько действенна, что, наблюдая мир, можно открыть сокровенный его смысл.

Это возможно лишь тогда, когда человек сумеет совсем отстраниться от влияния мира чувственного, до конца погрузившись в созерцание мира духовного («Озаряясь божественным и безмерным светом, он бесчувствен ко всему сотворенному, подобно как и чувственное око не видит звезд, при воссиянии солнца» (Максим Исповедник. О любви. СПб., 1817, с. 6, 108). См также: Василий Великий. О вере.- В кн.: Творения... Василия Великого. М., 1911, т. II, с. 212. ). Достичь сразу такого совершенного видения невозможно. Сначала человек должен научиться строить свою земную жизнь по божественным заповедям. Это есть практическая философия, или, иначе, деятельное бого-мудрие. После этого наступает стадия естественного созерцания, когда человек достигает знания бога и общения с ним через его творение. Этим он подводится к высшей ступени - непосредственному общению с божеством, состоянию «обожения».

Практическая философия, занятая непосредственно жизненными вопросами, и мистическое переживание божества, абстрагирующееся от реальной формы, лишь в малой степени имеют отношение к духовному восприятию чувственного мира. Из трех стадий познания бога для нашей темы особенно важна вторая - созерцание, открывающее за видимостью вещей их духовный смысл.

Огромная роль зрительного созерцания в духовном освоении мира была, конечно, следствием тысячелетнего расцвета античной культуры, сделавшей первоклассные произведения искусства частью каждодневного быта буквально всех слоев населения. Изощренность позднеантичного и ранневизантийского художественного восприятия стала истоком эстетической наполненности самого религиозного переживания. Вопросы художественного качества никогда не были для византийского искусства чисто формальными. Плохие произведения искусства были бы мертвыми идолами, неспособными к назначению быть образами, иконами. Для христиан церковные обряды были вместилищем высших сакральных ценностей, доступных человеку в этом мире. Во время литургии верующий полагал, что достигает самого тесного, насколько это возможно для человека, общения с божеством. Мистические обряды литургии и их порядок считались отражением «служения небесного» (Писания св. отцов и учителей..., т. I, с. 336-339, 363, 406-407. ).

Обряд литургии совершается в здании церкви. Чтобы понять эстетические требования к храмовой архитектуре, обратимся к трактовкам здания церкви, существовавшим в те времена в VI - VII вв. Согласно Максиму Исповеднику (Максим Исповедник. Тайноводство, гл. I - IV.- Там же, с. 300-318), здание церкви есть: 1) «образ и подобие божие», 2) «образ мира, состоящего из существ видимых и невидимых», 3) «образ чувственного мира в отдельности», 4) «символический образ человека», 5) «подобие души, рассматриваемой в самой себе». Не так систематично, но более разнообразно определяет церковь Герман, патриарх Константинопольский: «Церковь есть храм божий, место священное, дом молитвы, собрание народа, тело Христа, имя его, невеста Христа, призывающая людей к покаянию и молитве, очищенная водою святого крещения, окропленная честною его кровию, облеченная в брачную одежду и запечатленная миром святого духа... Иначе: церковь есть земное небо, в котором живет и пребывает пренебесный бог. Она служит напоминанием распятия, и погребения, и воскресения Христова, и прославлена более Моисеевой скинии... Иначе: церковь есть божественный дом, где совершается таинственное животворящее жертвоприношение...» (Там же, с. 377-378.).

Многообразие толкований осталось навсегда характерным для христианства, однако на протяжении VII - IX вв. особенно важным явилась идея церкви как микрокосма, объединяющего обе сферы - небесную в земную, или, говоря иначе, «церковь есть земное небо». С этим связаны стремление к законченности композиционных решений и к синтезу художественных идей. Архитектура храмов рассматривалась как «отпечаток невидимого благолепия», а «порядок видимых украшений» (Св. Дионисия Ареопагита о Небесной Иерархии. М., 1898, с. 5.)должен был указывать на стройный и постоянный порядок на небесах, на высшую красоту. В связи с этим существенно обратить внимание на то, как она характеризуется в высказываниях современников. Эта высшая красота понималась «как простая, как благая, как начало всякого совершенства», она «совершенно чужда всякого разнообразия» (Писания св. отцов и учителей..., т. I, с. 15. ), ибо связана с существом «единовидным, бескачественным, мирным без сопротивностей» (Святого отца нашего Максима о любви. СПб., 1817, с. 219. ), которое «не допускает превращения и изменения. Все, что есть прекрасного и доброго, всегда умопредставляется в истине прекрасного» ((Григорий Нисский. Опровержение Евномия, гл. 2, § 1.- В кн.: Творения св. отцов. М., 1863, т. 41, с. 268 ). «Истина есть нечто простое, единое и единичное, тождественное и нераздельное, неизменное, бесстрастное, не подлежащее забвению, чуждое всякого недостатка» (Преподобный Максим Исповедник. Тайноводство, гл. V.- Писания св. отцов и учителей..., т. I, с. 310.).

Подобные определения у писателей того времени имеют почти отрицательный характер, кажется, что в них уже трудно уловить какую-либо ниточку, могущую служить ориентиром для эстетического суждения. И все же дать понятие о таком суждении могут определения, которыми характеризуется красота высшей ступени созерцания,- простота, единство, неподвижность, отвлеченность от разнородных качеств тварного мира, чуждость многообразия и сложности. Вряд ли этими словами можно пользоваться при описании византийских храмов VI в. Памятники юстиниановской поры носят на себе печать переплетения традиций, интенсивности архитектурного мышления. Центральный тип построек этого периода - купольные базилики - лишен той центричности расположения, которая позволила бы охарактеризовать его композицию как уравновешенную, неизменную, совершенную. Размер памятников предопределяет присутствие больших групп молящихся, деление на хоры, нефы в большой мере связано с отголосками реальной, земной организации верующих. В храмах слишком много «земных» связей, в то время как богословская мысль требует их подчеркнутой сакрализации, превращения целого в «земное небо».

Крестово-купольный тип храма своей ясной центричностью оказался соответствующим понятиям «единое», «простое», «мирное без сопротивностей», «чуждое всякого недостатка», «отсутствие множественности и движения», «невозмутимое веселие», «непоколебимая и неподвижная твердость». Купол и своды ассоциировались с миром вышним, система росписи церквей IX и последующих столетий детально интерпретировала эти небесные и «пренебесные» сферы, начиная с изображения «Вознесения» в куполе или Вседержителя в окружении архангелов, на сводах рукавов креста рассказывалась новозаветная история, в связи с которой крестообразная пространственная композиция храма приобретала особое символическое значение. Сгруппированное вокруг центра движение криволинейных поверхностей превращало храм в объединяющий, осеняющий и как бы благословляющий покров. Родившаяся еще в юстиниановской архитектуре концепция охватывающего балдахина оказалась основополагающей идеей всей византийской архитектуры (Зедльмайр Г. Первая архитектурная система средневековья.- История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935, с. 151 - 199. ), наиболее полно раскрывшейся в структуре крестово-купольных церквей.

Крестово-купольные храмы с IX в., после восстановления иконопочитания, стали доминирующими в культовом строительстве, в том числе - и в константинопольском. Однако в новую эпоху роль столичного искусства резко возросла. Византийская культура стремилась восстановить замечательные традиции, делавшие ее наследницей многих явлений античности,- возникло течение, которое обычно именуется македонским ренессансом. Снова сформировался вкус к изящной и украшенной форме, употреблению сквозных аркад, мраморных колонн, элегантной мраморной декорации. Массивное, тяжелое, инертное опять стало органически чуждым. Крестово-купольные храмы в их провинциальном облике не устраивали столицу выразительностью художественного языка, они уступили место новому варианту. Стилистические устремления стали причиной типологической перемены.

В этой обстановке оказались важными эволюционные линии, идущие от юстиниановской эпохи. Софийский собор в Салониках и церковь в Дере-Агзы, родственные им памятники сохранили в культовом строительстве традиции сложной, изысканной и масштабной архитектурной формы. Конечно, и в самом Константинополе в дворцовом искусстве грандиозность, драгоценная утонченность продолжали цениться, но лишь с конца иконоборчества они сделались снова общественно-содержательными, соответствуя сложной системе символических представлений и богословски реабилитированному антропологизму художественного вкуса.

Новый храм - это храм с четырьмя мраморными колоннами в качестве основных опор. Он является лишь вариантом крестово-купольной системы, но именно он оказался наиболее тонким, художественно совершенным и адекватным запросам времени.

Родство новой архитектурной системы с художественными принципами VI в. легко выявляется при ее сопоставлении с элементами композиции Софии Константинопольской. Если определить новый тип храма как систему сводов, перекрывающих прямоугольное помещение и опирающихся на четыре колонны, которые образуют центральный квадрат, то подобные перекрытия обнаруживаем в боковых нефах главного храма Византии. Однако здесь это второстепенная - в структуре целого - форма.

Превращение этой формы в самостоятельную композицию раньше связывали с X в. (судя по сохранившимся константинопольским постройкам). Однако открытия и публикации последних лет убеждают в том, что четырехколонные крестово-куполь-ные храмы появились уже в VII - VIII вв. Их композиция, правда, была еще не до конца отшлифована, она как бы еще находится в процессе становления. Так, церковь «АА» в Сиде (VII в.) вытянута по продольной оси, что вместе с удлиненностью и несформированностью угловых ячеек как будто бы дает один из вариантов развития рассматриваемой композиции - из короткой купольной базилики. Раскопанная там же и датируемая также VII в. церковь «ЕЕ» имеет уже деление на нар-текс, основное девятидольное помещение и трехчастный алтарь. Вся структура еще сложна - разнотолщинностью и разноориен-тированностью отрезков стен, разномасштабностью проходов, вы-деленностью по ширине и некоторой обособленностью в членениях алтаря (См.: Mans el A. M. Die Ruinen von Side. Berlin, 1963, S. 164-165, 168-169.).

Сида.

Церковь 'АА', VII - VIII вв. План

Сида.

Церковь 'АА', VII - VIII вв. План

Сида.

Церковь 'ЕЕ', VII - VIII вв. План

Сида.

Церковь 'ЕЕ', VII - VIII вв. План

Оговорки вовсе не должны замаскировать факт существования четырехколонного храма еще до иконоборчества, а его появление в городском строительстве может дать основание предполагать, что он был известен и в Константинополе.

Еще три подобных сооружения сохранились от эпохи иконоборчества, возможно, они относятся к концу VIII в., к периоду временного восстановления иконопочитания. Это небольшие монастыри на восточном берегу Мраморного моря, около Триглии (Mango C, Sevcenko I. Some Church Buildings on the Sea of Marmara. - DOP, 1973, XXVII, p. 235-277. Существует еще одна крестово-купольная церковь с колонками в качестве опор - Богородицы в Субала. См.: Koder J. Hellas.- Reallexikon zur byzantinischen Kunst. Bd. II, Lief. 16. Stuttgart, 1971, Sp. 1141 - 1143. Однако ее датировка рубежом VI - VII вв. кажется все же сомнительной из-за особенностей планового и объемного решения, скорее связанных с эпохой IX - X вв. ). Вифиния была прибежищем для иконопочитателей VIII - IX вв., виднейшие и образованнейшие среди них - Феодо Студит, Феофан Исповедник, патриарх Никита и другие - основывали здесь монастыри и заботились об их украшении. Именно поэтому в их постройках могли сохраниться традиции юстиниановскои поры. Кроме того, строителям здесь были доступны мраморные детали (стволы колонн, капители и т. п.), ибо рядом находились развалины античного Кизика.

Один из храмов, Кемерли Килиссе (Панагия Пантовасилисса), напоминает церковь «АА» в Сиде некоторой базиликаль-ностью и раскрытостью ячеек. Алтарь получил трехапсидную композицию, пространство малых алтарей немного обособилось. Церковь имеет дополнительные колонны с западной стороны, угловые ячейки перекрыты куполами. Боковые фасады здания расчленены на прясла, на западном фасаде (сохранился частично) по сторонам от входа размещены вогнутые полуциркульные ниши, конхи которых украшены кладкой в елочку. Все капители храма относятся к V - VI вв.