- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

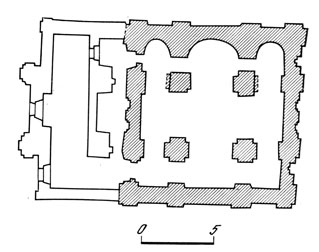

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

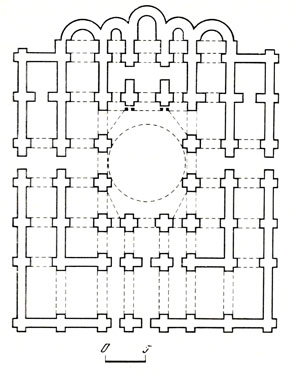

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

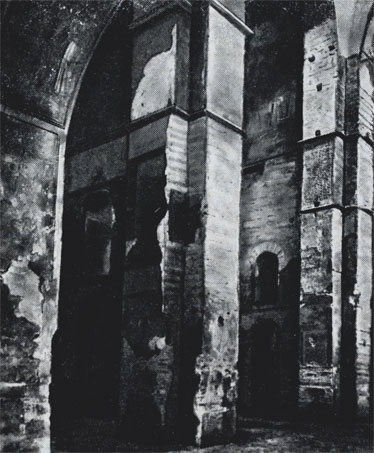

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

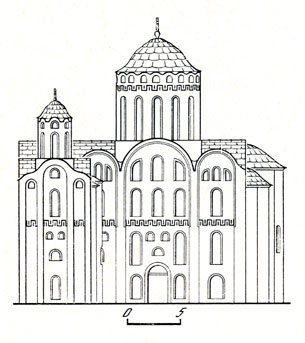

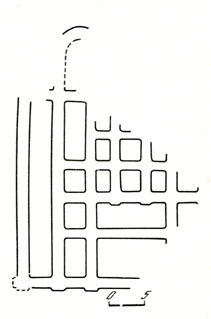

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

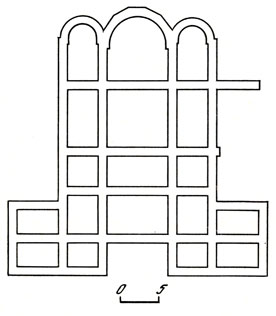

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

Неверно определена высота портала. Как правило, под нижними окнами проходит уровень связей, пересекающих портал в пятах завершающей его арки. Портал Михайловского собора должен быть выше, предлагаемая Ю. С. Асеевым ниша над ним должна исчезнуть, а пара ниш, следуя зафиксированным натурным остаткам, разместится несколько ниже уровня фланкирующих окон. Эти соотношения точно соблюдены Н. В. Холостенко в его варианте реконструкции среднего прясла Михайловского собора (Холостенко М. В. Новi дослiдження..., с. 158-159, рис. 23-24.).

Как и в соборе Выдубецкого монастыря, в простенки трех окон средних прясел в уровне внутреннего карниза положены шиферные плиты; это как бы уровень пят малых арок над хорами. Обломы закомар начинаются здесь (а не в уровне пола хор, как у Ю. С. Асеева). Правда, точной одинаковости уровней начала этих уступов, судя по чертежу обмерявшего собор И. В. Моргилевского (Каргер М. К. Указ. соч., с. 279, рис. 91.), не было. Эти уровни довольно резко различались и в Спасо-Преображенском соборе Чернигова. Только там обломы были как бы остатками обрамлений ниш, примыкавшими к лопаткам; здесь уступы из поля закомары исчезли и превратились в профили лопаток, что соответствует общему стремлению к более крупной, монументальной трактовке форм.

Граненые апсиды храма, в соответствии с традицией всего XI в., должны быть сплошь расчлененными рядами ниш и окон. Их глухая поверхность, которую мы видим на старых фотографиях, может быть лишь следствием поздних искажений и ремонтов.

И, наконец, главное. Во всех закомарах помещены тройные композиции, уже известные нам по Успенскому собору: из трех окон - в средних закомарах, из трех ниш - в малых. В Успенском соборе в малых закомарах боковых фасадов подобные группы состояли из центрального окна и боковых полуарочных ниш, что свидетельствовало о расположении полуцилиндрических сводов за ними в направлении север - юг, перпендикулярно фасадам. Употребление в Михайловском соборе ниш говорит об ориентации сводов по оси запад - восток.

Киев.

Церковь Архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря, 1108-1113 гг.

Интерьер. Общий вид с хор на восток

Киев.

Церковь Архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря, 1108-1113 гг.

Интерьер. Общий вид с хор на восток

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. Реконструкция

Ю. С. Асеева

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. Реконструкция

Ю. С. Асеева

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. Интерьер.

Вид из северного рукава креста на апсиды

(до разрушения)

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. Интерьер.

Вид из северного рукава креста на апсиды

(до разрушения)

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. План

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. План

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. Интерьер.

Втд из северного рукава креста на

юго-запад

Киев.

Церковь архангела Михаила Дмитриевского

(Михайловского) монастыря. Интерьер.

Втд из северного рукава креста на

юго-запад

В построении трехчастных групп (окон или ниш - все равно) есть доказательство их константинопольского генезиса. Мотив тройного проема чрезвычайно распространен в памятниках Греции XI-XII вв., но он встречается и в Константинополе как в IX в. (Аттик Джами), так и в XIII в. (южная церковь Фетие). В обоих случаях мы видим его в весьма своеобразной трактовке. Это по существу одно окно, только разделенное на три части мраморными столбиками. На столбики опирается центральная арка, боковые полуарки своими верхними частями также ложатся на эти столбики. Средняя арка оказывается погруженной в кладку боковых.

Эти же соотношения можно наблюдать в XI в. в центральных закомарах таких памятников, как Кахрие, где очень низкие столбики подпирают массивы каменной кладки, на которые выше ложатся арки, и Фетие, где столбики исчезли и прежде единый проем распался на три, образовав уже весьма близкую киевским памятникам композицию. Трехчастное окно весьма монументального вида мы находим на фасаде нартекса северной церкви монастыря Пантократора, где проем разделен двумя круглыми колоннами. А в нартексе южного храма мы встречаем такую же группу, как в Михайловском соборе, и на том же месте.

Во всех памятниках Греции боковые арки (или полуарки) заметно ниже центральной, которая никогда не кажется затесненной, что, как ни странно, ощущается при взгляде на столичные постройки. И тройные композиции Михайловского и Успенского соборов тоже производят именно такое впечатление.

Необычно решение восточной закомары Михайловского собора, где уменьшена высота окна второго яруса и группа ниш сильно опущена. На реконструкции Ю. С. Асеева это соотношение зафиксировано неточно, правильно оно обозначено на чертеже И. В. Моргилевского. Если бы, как обычно, восточная закомара повторила очертание группы ниш, то угол храма традиционно оказался бы пониженным.

Доверяя исследованиям и обмерам И. В. Моргилевского, можно предложить следующее объяснение этой формы. Судя по соотношению апсид, аналогичному Успенскому собору (боковые заметно ниже средней), восточные углы Михайловского собора на самом деле были пониженными, и группа ниш восточной закомары соответствовала уровню полуциркульных сводов перед боковыми апсидами. Однако сама закомара была продолжена вверх и выведена в один уровень с западными для соблюдения единого принципа объемного и фасадного решений. Все малые закомары боковых фасадов оказываются декоративными, а восточная имеет как бы двойную декоративную функцию.

Интерьер храма отмечен общим для XI в. стремлением к торжественному и монументальному. Верхние шиферные плиты западных крестообразных столбов сливаются в обходящий их по периметру карниз. Он мог бы превратиться в подобие капители, если бы от него начинались арки. Однако плиты заложены значительно ниже обычного уровня - пят малых арок. Мощное движение лопаток полностью доминирует над тонкой горизонтальной линией плит, получающей значение декоративного пояса (ему соответствуют на фасадах плиты в простенках прясел), а не тектонического акцента. Верх храма понижением плит еще более, нежели обычно, укрупняется, пропорции средних арок из-за этого понижения оказываются аналогичными формам Софийского собора (где подобные очертания возникли из-за ступенчатого построения здания); быть может, зодчие и заказчик, князь Свя-тополк Изяславич, сознательно взяли за образец некоторые черты главного киевского храма. Двойная аркада западного рукава на хорах, делающая Михайловский собор сложнее и наряднее, также может иметь примером композицию Софийского собора.

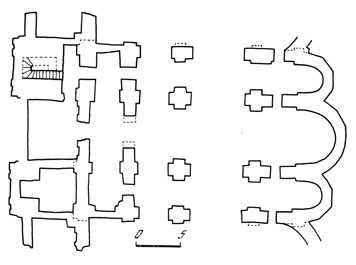

Последовательное соблюдение принципа закомарного завершения в Михайловском соборе говорит о полной сформированно-сти в начале XII в. этого композиционного типа. Ему теперь подчиняется облик даже необычных по функциям и устройству сооружений. Около 1106 г. возводится Троицкая надвратная церковь Печерской лавры (Раппопорт П. А. Русская архитектура X - XIII вв., с. 25-26, № 34. ). Квадратный план нижнего проездного яруса не оставил места для апсид поставленной над ним церкви. Апсиды заняли место восточных угловых ячеек самой девяти-дольной крестово-купольной структуры. Их полукружия и восточные столбы слились, композиция стала похожей на двухстолпную. Хор здесь нет, хотя междуалтарные простенки сохраняют двухъярусную прорезанность арками. Окна на фасадах проходят в уровне окон апсиды, верхние окна устроены лишь в средних пряслах и малых пряслах западного фасада, на боковых фасадах в малых закомарах - ниши, ибо своды угловых ячеек ориентированы в направлении запад - восток.

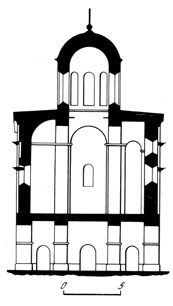

Киев.

Троицкая надвратная церковь Печерской

лавры, ок. 1106 г. Продольный срез

Киев.

Троицкая надвратная церковь Печерской

лавры, ок. 1106 г. Продольный срез

Киев.

Троицкая надвратная церковь Печеской

лавры. План

Киев.

Троицкая надвратная церковь Печеской

лавры. План

Киев.

Троицкая надвратная церковь Печерской

лавры. Интерьер, вид из северного рукава

храма на юго-запад

Киев.

Троицкая надвратная церковь Печерской

лавры. Интерьер, вид из северного рукава

храма на юго-запад

Уступы лопаток единообразно обозначают начало закомар, однако пяты малых арок внутри храма лишь условно (и только на стенах) соответствуют этому уровню. Пяты арок на лопатках столбов резко подняты в уровень с началом сводов, арки прорезают своды. Из-за несимметричности положения пят арки становятся ползучими - черта уникальная. Сохраняющееся ощущение податливости, текучести оболочки здания (внутри нигде не было шиферных карнизов) делает естественными эти новые сочетания, наделяющие общую структуру большей сложностью и гибкостью.

Источник новшеств - указанная выше вдвинутость апсид. Их конхи располагаются в одном уровне, конха средней апсиды образует завершение восточного рукава, конхи боковых апсид прорезают своды рукавов креста и определяют поднятое положение малых арок в восточной части здания. Арки западной стороны у столбов сохраняют уровень восточных, а у стен их пяты почти до обычного уровня. Подобное устройство очень интересно, но, с точки зрения эволюции зодчества, существеннее то, что вся индивидуальность структуры спрятана за уже, видимо, каноническим обликом закомарного храма.

Закомарный храм прошел через все столетия культового строительства на Руси. Поэтому кажется необходимым дать его суммарную характеристику в начальный период развития.

Выразительность интерьера закомарного храма, по сравнению с Софией Киевской, несколько изменилась. Формы избавились от чрезмерной грузности, стали прозрачнее, легче. Вынос лопаток уменьшился, арочные проемы увеличились. Храмы стали трехнефными, поэтому подкупольное пространство доминирует полностью, на хорах не создаются дополнительные композиционные центры. Пространственная цельность интерьера несомненна, отсутствие внутри храма стен становится явно ощутимым.

Основной круг идей и форм остается общевизантийским. Выразительность пространственного и структурного построения интерьера, его символика связаны с тем комплексом общих и эстетических представлений, который был разобран на византийском материале.

Но многое из того, что проявилось в Спасо-Преображенском соборе Чернигова и в Киевской Софии, закрепляется здесь как свойство сложившейся на Руси новой художественной формы. Все лопатки по-прежнему имеют одинаковую ширину, равную толщине стен. Мерный и крупный ритм сохраняется и создает настроение величавой торжественности. Членения интерьера имеют больший, нежели в Константинополе, масштаб, они обладают активностью формирующего воздействия. Архитектурная идея реализуется в композиции объемов, а не в сложных сплетениях легких плоскостей оболочки цельного пространства.

Стремление выявить структурное начало лежит и в основе наружного облика закомарного храма. Лопатки вместе с завершающими их профилями закомар образуют целостную систему членений, которая господствует над массивом стены. Эта система настолько определяет впечатление от архитектурной формы, что мы обычно стену воспринимаем не целиком, а по частям, пряслами, заполнением промежутков между лопатками. Прясла выглядят слитыми друг с другом, ибо такой кажется основная структура. Здесь мы подходим к впечатлению, не известному архитектуре Византии. Ощущение круговращения и перетекания, столь характерное для интерьеров византийских храмов, в киевских постройках, благодаря закомарам, оказывается выявленным и снаружи. Взгляд, двигаясь по какой-либо из лопаток, профилями закомар переводится к следующей форме, и это движение бесконечно повторяемо, оно обходит весь храм, разнообразится арками больших закомар и собирается воедино подобными же линиями центральной главы. Последняя господствует в наружной композиции так же, как купол определяет выразительность интерьера. Динамическое развитие, композиционное движение идут всегда от центральной главы, как и внутри - сверху вниз. Отсюда рождается впечатление возникающей из единого источника структуры, отсюда чувство покоя, широкого и уравновешенного ритма.

Выверенность архитектурного канона никогда и нигде не проявлялась во внешнем облике зданий столь отчетливо. В Константинополе в храмах монастыря Пантократора композиция наружных объемов выглядит в большой мере стихийной. Даже бег закомар западного фасада не имеет закономерности, кажется случайным в своем ритме. В памятниках Греции и Кавказа наружный объем формируется чаще всего плоскостями стен, завершающимися прямыми карнизами. В собственно византийской архитектуре членения интерьера хотя и диктовали размещение основных форм фасадов, все же выразительность интерьеров была довольно резко отличной от выразительности наружного облика храмов. В Киевской Руси последовательность проведения внутренней структурной идеи во внешнем облике зданий оказалась максимальной. Византийские архитектурные идеи и формы получили здесь возможность более последовательного развития некоторых имманентных качеств, чем даже в Константинополе, где их бытие было осложнено многими дополнительными традициями.

Однако стремление к логичной и отчетливой рациональной структурной форме, на основе которого возникли киевские памятники, но есть специфическая черта византийского художественного мышления. Последнее всегда предпочитало расчленению слитность целого, однородности сложения - ощущение органической сложности. Подобное стремление выглядит более близким расчлененности форм романского искусства. Не случайно плановые соотношения нефов русских храмов напоминают систему взаимосвязанных травей, и их западные фасады строятся по схеме, которой можно найти параллели в построении главных фасадов романских базилик (церковь Сент Этьенн в Кане, 1063 - 1081 гг.).

Возникает парадоксальная ситуация: на основе принципов, более близких по своей природе романскому искусству, свидетельствующих об известном внутреннем родстве культур Киевской Руси и молодых европейских государств, развивается византийская композиционная концепция. С другой стороны, становится понятной возможность довольно широкого усвоения форм романского искусства, которое начинается примерно с 20-х годов XII в.

Чтобы правильнее оценить закомарный храм, надо отдать себе отчет и в том, что его структура есть художественный принцип, что. как бы она ни казалась однородной, она является феноменом зрительной организации, не выводимым до конца из ситуаций конструктивных или утилитарных. Последние породили идею (подъем угловых частей, их закономерное завершение), но ее кристаллизация связана с эстетическим осмыслением. Дело в том, что в закомарных храмах по меньшей мере четыре, а то и восемь (Михайловский собор Дмитриевского монастыря) закомар являются декоративными. Наличие закомар в завершении всех прясел есть момент, связанный с художественным мышлением.

Подобная декоративность, обособленность декоративного начала в облике храмов, в которых, казалось бы, все определено только из одного ядра, есть некоторая недостаточность в логичности системы, оказывающейся, однако, спасительной для развития архитектуры. Эта как бы первый шаг на пути к усложненному декоративному построению сводов и закомар, на котором базируются все лучшие достижения древнерусской архитектуры последующих столетий. И хотя тип закомарного храма быстро превратился в канон и в какой-то мере стал тормозом развитию зодчества, все же, думается, именно из него начался поиск творческой мысли, приведший к его переосмыслению и преодолению.

Формирование закомарного храма было главным процессом в развитии киевской архитектуры второй половины XI в., оно могло быть, к счастью, прослежено на примере существующих или сохранявшихся до недавнего времени построек. Однако общая картина может быть дополнена информацией о сооружениях, известных нам лишь по раскопкам их фундаментов.

Церковь Бориса и Глеба в Вышгороде (заложена в 1070-е годы) была одной из крупнейших построек XI в (Там же, с. 27-28, № 37.). Она имела удлиненную восточную часть, но вряд ли это может служить основанием для ее сближения с черниговским Спасским собором. Более близким аналогом должен служить Михайловский собор Выдубецкого монастыря, можно предположить, что, как и там, алтарная часть вышгородского храма была понижена, выделена. Хоры, вероятно, располагались лишь над нартексом и западными углами основного пространства, ибо это здание не было ни специально княжеским, ни дворцовым. О сокращении площади хор говорит и одноглавие церкви, ибо письменные источники, сообщившие нам о пятиглавии предшествующего деревянного Борисоглебского храма и внимательно освещавшие сложную историю возведения нового каменного здания (Каргер М. К. Указ. соч., с. 310-321.), не преминули бы сообщить нам о его многоглавии, если бы оно существовало. Лестничная башня размещалась в северном делении нартекса. Судя по остаткам двухуступчатых ниш по низу стен, общая декорация здания была аналогичной формам остальных памятников этого времени.

В соборе Дмитриевского монастыря, заново опубликованном Ю. С. Асеевым (Асеев Ю. С. Новые данные о соборе Дмитриевского монастыря в Киеве. - СА, 1961, 3, с. 291 - 296; Раппопорт П. А. Русская архитектура X - XIII вв., с. 17, № 19.), примечательно особое развитие западной части здания, где образовались две симметричные группы. Уже при анализе Десятинной церкви мы обращали внимание на возможную связь подобной композиции с формами афонской архитектуры и прежде всего - собора Лавры, имеющего с западной стороны симметричные приделы. Аналогию мы находим и в раскопанной недавно церкви Богородицы Кловского монастыря (Раппопорт П. А. Русская архитектура X - XIII вв., с. 21 - 22, № 31; Мов-чан И. И. Указ. соч., с. 213 - 222; Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева, с. 108-110, илл. на с. 100-101.), где многочисленность членений западной части побудила Ю. С. Асеева дать реконструкцию здания с экзонартексом, двумя западными приделами и двориком на месте внутреннего нартекса между ними. Несмотря на всю произвольность подобных форм, все же сравнение с архитектурой Афона может оказаться плодотворным и здесь, ибо на Афоне, хотя и позже, с XIV в. создаются особые помещения в нартексах - так называемые «лити», часто имеющие вид одно- или двухколонного зала (Mυλωνας П. М. Пαρατηρησεις στο Кαθολινο Хελαυδαριου. - Аρχαιολογια, 1985, 14, τ. 76-77 ). О том, что подобные формы были знакомы византийской архитектуре намного раньше, свидетельствует двухколонный нартекс церкви Богородицы монастыря Осиос Лукас в Фокиде (X в.).

Киев.

дмитриевская церковь Дмитриевского

монастыря, втор. пол. XI в. План

Киев.

дмитриевская церковь Дмитриевского

монастыря, втор. пол. XI в. План

Киев.

Церковь богородицы Кловского монастыря,

1108 г. План раскопанных фундаментов

Киев.

Церковь богородицы Кловского монастыря,

1108 г. План раскопанных фундаментов

Киев.

Церковь богородицы Кловского монастыря.

Реконструкция Г. Н. Логвина

Киев.

Церковь богородицы Кловского монастыря.

Реконструкция Г. Н. Логвина

Необычная вытянутость, многозвенность плана побудила Г. Н. Логвина реконструировать кловскую церковь по типу кафоликонов в Осиос Лукас и Дафни (Логвин Г. Н. Архитектура храма на Клове.- В кн.: Исследования и охрана архитектурного наследия Украины. Киев, 1980, с. 72-76.). Согласиться с этим мешает резкое неравенство сторон получающегося при этом подкуполыюго квадрата (примерно 10X13,5 м), сокращенность средних ячеек в боковых нефах (в греческих памятниках, наоборот, они шире соседних) и не имеющая нигде аналогий удлиненность алтарной части (апсиды, перед ними вимы и еще один поперечный неф шириной более 3,5 м). Но особенности здания делают не бесспорной и реконструкцию Ю. С. Асеева, в которой он обращается к обычному типу крестово-купольного храма. В дальнейших поисках следует, видимо, учесть то обстоятельство, что церковь строилась как подобие константинопольского Влахернского храма (Патерик Киевского Печерского монастыря. Памятники славяно-русской письменности, изд. ими. Археографическою комиссиею. СПб., 1911, с. 57.). Быть может, базиликальная композиция последнего (Клавихо. Жизнь и деяния великого Тамерлана. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд. 1403-1406. - В кн.: Сборник ОРЯС. СПб., 1881, т. 28, с. 76 - 77.)определила своеобразное устройство собора Кловского монастыря, его вытянутость, как бы базиликальность.

К концу XI в. Киев уже не является единственным городом, в котором ведется систематическое строительство. Новая артель с конца 1080-х годов интенсивно работает в Переяславле. Ее деятельность начинается с создания по заказу митрополита Ефрема центрального памятника - Михайловской церкви, ставшей главным храмом города. М. В. Малевская и П. А. Раппопорт недавно подвели итог начатому еще М. К. Каргером изучению здания (Каргер М. К. Памятники переяславльского зодчества XI - XII вв. в свете археологических исследований. - СА, 1951, 15, с. 52-63; Он же. Раскопки в Переяславле-Хмельницком в 1952 - 1953 гг. - СА, 1954, XX, с. 10 - 11; Малевская М. В., Раппопорт П. А. Церковь Михаила в Переяславле. - Зограф, Бео-град, 1979, 10, с. 30 - 39; Раппопорт П. А. Русская архитектура X - XIII вв., с. 32-33, № 44.). Они точно реконструировали его основные черты и верно определили его историческое место. Мы здесь опять встречаемся с традицией, идущей на этот раз от памятников типа Гюль Джами и Календер Джами. Будучи трехнефным, храм через тройные аркады на восьмигранных столбах соединялся с пространством окружающих галерей, из-за чего его структура оказалась похожей и на церкви перистильного типа.