- •Введение

- •Византийская архитектура VI - XII вв.

- •София Константинопольская, 532 - 537 гг. Интерьер

- •Бизи (Визе). Церковь св. Софии. IX в. (?) Интерьер

- •Дере-Агзы. Церковь. Интерьер, общий вид с хор на северо-восток

- •Салоники. Церковь Осиос Давид. V в. Аксонометрия

- •Гортина. Церковь св. Тита. VI в. Аксонометрия

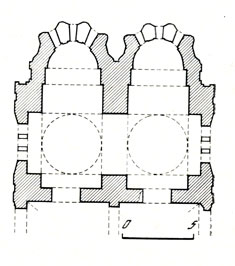

- •Бююкада. Церковь, нач. VIII в. План

- •Эчмиадзин. Церковь Гаяне, 630 г. Интерьер, общий вид

- •Кемерли Килиссе (Панагия Пантовазилисса), кон. VIII в. План

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на центральную главу

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Карниз центральной апсиды. Нижний карниз

- •Константинополь. Церковь Богородицы монастыря Липса. Интерьер, вид на северную часть наоса

- •Константинополь. Мирелейон. Вид на своды наоса

- •Константинополь. Церковь Георгия в Манганах. 1040-е годы. План

- •Константинополь. Церковь Сергия и Вакха, 527-536 гг. Интерьер

- •Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

- •Чанликилиссе, XI в. Общий вид церкви с юго-запада

- •Константинополь. Монастырь Пантократора. Западный фасад храмового комплекса

- •Константинополь. Фетие Джами, XI в. План. По т. Метью

- •Элегми (Куршунлу). Церковь, XII в. Интерьер, вид на алтарную часть

- •Древнерусская архитектура конца X - первой половины XI в.

- •Чернигов. Спасо-Преображенский собор. Западный фасад

- •Древнерусская архитектура середины XI - начала XII в.

- •Новгород. Софийский собор, 1054-1050 гг. Интерьер. Вид из северо-западного угла под хорами на своды

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с юга

- •Новгород. Софийский собор. Общий вид с востока

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры, 1073-1077 гг. Общий вид с севера (до разрушения)

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид с севера

- •Киев. Успенский собор Печерской лавры. Вид на алтарную часть из южного рукава

- •Переяславль-Хмельницеий. Михайловская церковь, 1089 г. План по м. В. Малевской и п. А. Раппопорту

- •Остер. Церковь михаила архангела, ок 1100 г. План

- •Заключение

Хиос. Неа Мони. 1040-е годы. Рисунок-реконструкция интерьера

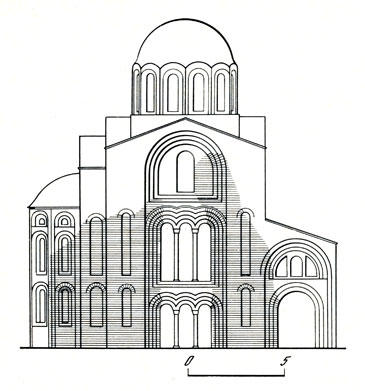

Новшества связаны с объемной композицией здания. Основное пространство целиком перекрыто куполом, который лежит на стенах, а там, где его основание проходит над пустотами углов, устроены тромпы. Лопатки, делящие стены на три части,- по две с каждой стороны - зрительно приобретают вид восьми основных опор. Угловые арки, очерчивающие тромпы, уже, чем расположенные по основным осям, что ассоциируется с подкупольными композициями армянских и грузинских памятников - таких, как Аван или Джвари, Атени или Ахтамар. Но если импульс применения отдельной формы дан памятниками, далекими от византийской столицы, то художественная природа целого - и внутри этого целого каждого элемента - является чисто константинопольской, на что указывал О. Вульф.

Принципиально новым в истолковании тромпов является соединение их с ритмом основных арок. Они стали частью основной осеняющей системы, а не просто деталью конструкции или декорации. Не случайно переход к кольцу барабана над ними сглажен, дан своеобразными парусами, что позволяет подчеркнуть непрерывность и гибкость оболочки внутреннего пространства. Разница пролетов арок не разбивает общей цельности, а лишь сообщает разнообразие и прихотливость формам. Стены превращены в ниши, плоские внизу и вогнутые во втором ярусе. Мраморная облицовка придает всему характер сверкающий и роскошный. Причудливость движения пространства кажется фантастической, причем - надо отдать себе отчет - она ничем функционально не обусловлена. Соотношение форм есть лишь дань эстетическому чувству, столь изощренному в Константинополе XI в.

Изысканность композиции подчеркнута заменой лопаток парами граненых полуколонок в двух уровнях (не сохранились). Подобное решение применено в XI в. в алтаре венецианского Сан Марко - и там оно тоже следствие столичных традиций. С ним мы встречаемся и на Руси - в Спасо-Преображенском соборе Чернигова.

Можно обратить внимание на еще одну особенность разделения стен в интерьере: все ниши верхнего яруса как бы вписаны в контуры прямых степ нижнего. Можно себе представить эту структуру двухэтажной, мастера имели опыт использования подобных соотношений в дворцовом строительстве. Так, могли различаться, при общности общего абриса, помещения нижнего (как бы подклетного) и верхнего этажей дворца. Вероятно, двухъярусность и здесь - некоторый отголосок структуры дворцовых храмов (как в церкви Богоматери Халкеон в Салониках,- снаружи).

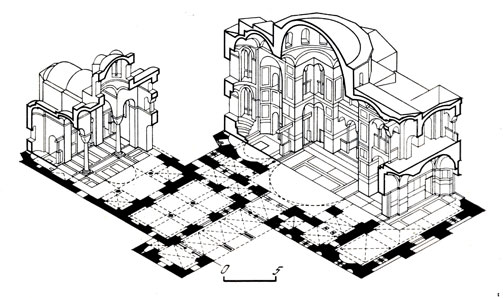

Типологически более сложным, художественно - столь же совершенным является кафоликон монастыря Осиос Лукас в Фокиде (Diehl Ch. L'eglise et les mosaiques du couvent de Saint-Luc en Phocide. Paris, 1889; Wulff 0. Das Katholikon von Hosios Lucas und verwandte byzan-tinische Kirchenbauten. Berlin, Stuttgart, 1903; Krautheimer R. Op. cit., p. 356- 358. ). Его среднее, квадратное в плане пространство перекрыто куполом на тромпах, равных по величине основным аркам. Восемь одинаково крупных арок мерно проходят в основании барабана, создавая вместе с охватывающим движением купола простертую над храмом сень. Масштабно эта структура настолько превосходит остальные формы, что верхняя зона храма производит впечатление грандиозности, властного доминирования. Храм относится к самым крупным средневизантийским постройкам - диаметр его купола более 8 м. Центральное пространство окружено двухэтажными боковыми нефами, с западной стороны примыкает двухэтажный нартекс. Наличие обходов, хор и аркад есть несомненное свидетельство константинопольских традиций.

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон. Общий

вид с юго-запада

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон. Общий

вид с юго-запада

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон и

церковь Богородицы. Аксонометрия

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон и

церковь Богородицы. Аксонометрия

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон,

интерьер

Фокида.

Монастырь Осиос Лукас. Кафоликон,

интерьер

Очень интересно в этом памятнике еще раз проследить взаимоотношение с типом храма на четырех колоннах и типом юсти-ниановских восьмиопорных построек. В юстиниановской церкви Сергия и Вакха внутренний октогон вписан в квадрат наружных стен, в диагональных гранях поэтому устроены полукруглые экседры. Если в соответствии с каноном XI в. сделать подкуполь-ное пространство квадратным, то для сохранения прежней композиционной идеи сводов обнаружится целый ряд обязательных условий. Полукруглые экседры должны быть заменены стенами, конхи экседр - тромпами. В квадратный наос выходят три алтаря - и это тоже стало возможным лишь благодаря тромпам. Если у византийских зодчих возникло бы желание восстановить традиционный тип архитектуры VI в., то его перетолкование под влиянием новой схемы - квадратный наос и трехчастный алтарь - логически, само собой должно было бы привести к храмам с тромпами. Вполне возможно, что армянские памятники подсказали зодчим такую возможность. Следует учитывать пристрастие Востока к тромпам и исключительно широкое употребление их в мусульманской архитектуре, нельзя исключить и влияния мусульманских построек - как культовых, так и светских.

Воздействие храмов на четырех колоннах не ограничивается уже сказанным. Трехчастное разделение с восточной стороны породило такое же деление трех остальных - как это было и в Неа Мони. Тройное деление прекрасно сочетается и с системой перекрытия, но если соединить устои противоположных сторон, то пересечение этих линий выявит возможные места постановки четырех колонн. Плановые структуры обоих типов оказываются родственными, способными к превращению друг в друга, подку-польное пространство храма на тромпах оказывается потенциально трехнефным. Если из храмов вписанного креста убрать колонны, то оставшиеся членения стен могут дать основу композиции восьми арок, несущих перекрывающий все пространство наоса купол. И наоборот, структура храмов с тромпами позволяет легко вписать четыре внутренние опоры. Подобная взаимопревращаемость еще нагляднее иллюстрируется тем, что находящаяся под основным помещением кафоликона крипта по структуре является подобием крестово-купольного четырехколонного храма. В кафоликоне Осиос Лукас существуют и рукава креста. Очертания галерей в обоих ярусах не образуют замкнутого квадрата вокруг подкупольного пространства, их центральные зоны как бы прорваны, стены поворачивают, образуя углы. Средние ячейки пространства со стороны галерей кажутся ориентированными на центральное ядро здания, связанными с ними. Не случайно родилась классификация подобных сооружений как «Greek-cross octagon plan», т. е. как «combined Greek-cross and octagon plans» (Krautheimer R. Op. cit., p. 356 - 358.), соединяющих октагональный план и план в виде греческого креста. Выделение четырех арок по основным осям здания усиливается с помощью аркад. Под угловыми арками (тромпами) аркады ниже и менее развиты. Кроме того, пространства под восточной и западной арками оказываются открытыми и не разделенными па яруса, что еще более сближает интерьер с храмами канонического типа.

Взаимосвязь структур замечательна в Осиос Лукас тем, что здесь оба типа храма соседствуют. Может быть, не случайны даже следующие равенства - ширина основного пространства кафоликона равна ширине церкви Богородицы, равны по ширине и рукава креста обоих помещений. Если из кафоликона вычленить квадратный наос с алтарями, то размеры этой ячейки окажутся почти подобными церкви Богородицы.

Благодаря ориентации галерей на подкупольное пространство, цеытричности общей структуры, галереи не кажутся дополнением, примыкающим пространством, все вместе образует органическое целое, рукава креста продолжаются до наружных стен. Особенно это заметно снаружи, ибо огромный купол и подходящие к нему рукава креста завершают весь массив храма. Если же вспомнить о потенциальной трехнефности основного пространства, то структуру кафоликона Осиос Лукас можно считать в чем-то композиционно родственной пятинефному зданию, самой близкой параллелью (только в этом отношении) центральным храмам Руси XI в.

Масштаб и грандиозность форм делают храм самым величественным, самым ярким и самым качественным из всех сохранившихся до наших дней памятников архитектуры Византии X- XII вв. (на территории самой Византии, ибо существует еще собор св. Марка в Венеции). Без сомнения, этому способствует и редкая сохранность декорации - мозаик, облицовки, алтарной преграды. Изящные аркады, многочисленные двойные или тройные окна заставляют вспомнить о дворцовой архитектуре, но огромный купол, концентрированность и строгость ритмического развития, темно-серые, зеленоватые, черные цвета облицовки интерьера, удивительная слитность мозаических изображений с пространствами, огибаемыми сводами, и тем самым со всем пространством храма - все это рождает образ одновременно в высшей степени сосредоточенный и драматический.

Сохранившаяся на стенах кафоликона мраморная облицовка является лучшим образцом, по которому можно составить представление о характерно византийском соотношении частей и целого как с точки зрения тектонического равновесия, так и с точки зрения пропорций. На первый взгляд членения организованы просто и структурно, повторяя конструктивные формы. Однако на самом деле существует замысловатая, неуловимая игра отношений. Принцип расчленения состоит в создании среднего поля и обрамляющей рамки, уже в нем переплетаются структурный и картинный, иконный подходы. В пределах каждой такой единицы все наглядно, но если попытаться, например, сопоставить идущие друг над другом прямоугольники на плоскостях основных подкупольных опор, то можно увидеть, что они зрительно разницей масштабов и расположения разбивают единство опоры и всей группы облицовки на ней. Характерно соединение арок в углах, как бы исчезающих одна в другой, удивительны тромпы, соединяющие своим непрерывным течением взаимно перпендикулярные поверхности стен.

Ажурность двойных и тройных аркад, хрупкость их колонок и столбиков вносят прихотливое разнообразие ритмов в сопоставления темного и светлого, стелющихся затененных поверхностей - и ярких узких перспектив, общего широкого осеняющего движения - и вертикальных пространств рукавов креста, вытянутых аркад. В этот ритм вовлечена даже алтарная преграда. В тройных аркадах рукавов креста выделена и повышена средняя арка. О той же осознанной игре форм говорит и смена рисунка широкой орнаментальной ленты, проходящей в уровне хор. В угловых частях орнамент имеет как бы висячий характер, в рукавах же креста он перевернут, получает поднимающее движение.

Этот архитектурный космос переменчиво изощрен в развитии своей сверкающей оболочки, что прекрасно подметил Г. Зедль-майр: «Античную пропорцию можно считать соизмеримой и наглядной, юстиниановскую же - наглядной, но несоизмеримой,, развитую средневековую - несоизмеримой и «ускользающей» (Зедлъмайр Г. Указ. соч., с. 168.). Но этот же космос несет идею вечности и неизменности, он совершенен, строг и властно закономерен в выразительности своей основной охватывающей купольной и сводчатой композиции. Чувство гибкой динамической расчлененности в столичных памятниках всегда соседствует со свойственным всему кругу византийского искусства пониманием архитектурного организма как постоянной, вечно бытующей в своей закономерности структуры. Здесь нет развития во времени или пространстве - оно преодолено чувством свершения, достижения, пребывания. Эмоциональные и эстетические оттенки могут быть различными, но основа всегда одна и та же.

Оба памятника - и Неа Мони, и Осиос Лукас - расположены довольно далеко от Константинополя. Как памятники столичного-искусства они требуют, конечно, и некоторых оговорок, и некоторых объяснений. Относительно кафоликона Неа Мони мы, к счастью, располагаем фактическими сведениями о его строительстве. Константину IX Мономаху во времена его опалы два хиосских монаха предсказали императорскую корону, и, придя к власти, Константин щедро одарил монастырь и построил в нем главный храм. Можно поэтому с большой уверенностью думать о том, что кафоликон возвели присланные из Константинополя мастера по императорскому заказу. Об этом свидетельствует и описание одного из русских паломников XVII в.: «В Хио монастырь от града верст с десять на высоких горах, зовется: Агнамони, здание Константина Мономаха. Церковь чудная, внутри все мрамором, и стены, и столбы, и помост выкладены мрамором от разных цветов узорами» (Путешествие Арсения Суханова по святым местам.- В кн.: Сахаров И. П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков, изд. 3-е, т. 2, кн. 8. Путешествия русских людей. СПб., 1849, с. 196; Странствования Василия Григоровича-Барского. СПб.. 1886. II, с. 202.).

Что же касается кафоликона Осиос Лукас, то мы ничего не знаем о его заказчиках и строительстве. Сейчас существуют две датировки: 1011 (или 1022) г. или время Константина Мономаха, 1040-е годы (См. примеч. 90; см. также: Krautheimer R. Op. cit., p. 357-359; Mango С. Byzantine Architecture..., p. 221; Curcic S. Architectural Significance.., p. 104). Прежде чем решиться предпочесть ту или иную дату, надо учесть взаимоотношения искусства Константинополя и византийской провинции. Расцвет XI в. имеет ту особенность, что его неоспоримым средоточием был Константинополь. На всех территориях, в X - XI вв. снова вошедших в состав Византии, интенсивная художественная жизнь возобновлялась с принятием ж усвоением традиций столичного искусства.

Появление столь совершенного памятника, как Осиос Лукас, можно объяснить только работой столичных мастеров, украсивших этот широко почитаемый меморий св. Луки; об этом говорят и сами архитектурные формы кафоликона. Оба монастырских храма вызвали подражания и в материковой Греции, и на Хиосе. Все последующие постройки упрощеннее своих образцов, причем с течением времени - во все большей степени.

Если взглянуть на типологический ряд, следующий за строительством Осиос Лукас, то первым памятником в этом ряду будет церковь Панагии Ликодиму в Афинах, возведенная к 1044 г. (Couchaud A. Choix d'eglises byzantines en Grece. P, 1842; Архимадрит Антонин. О древних христианских надписях в Афинах. СПб., 1874, с. 4.). Она производит впечатление копии кафоликона Осиос Лукас, упростившей и несколько огрубившей многие соотношения (отметим, в частности, что среди восьми подкупольных арок угловые неожиданно и нелогично оказываются шире расположенных по основным осям). Это еще не мешает передаче многих прекрасных черт оригинала, которые даже приобретают большую легкость и ясность из-за меньшего масштаба и не столь сложной и напряженной ритмики. Красота и выразительность форм несомненна, они вызывают духовное движение, прекрасно описанное: «С первым шагом внутрь церкви видишь себя окруженным легкими аркадами, идущими во всех направлениях и влекущими взор во все стороны: но их заманчивость становится ничтожною перед тем невыразимым впечатлением, которое испытываешь с первым возвышением взора». Архитектор поставил купол на восьми арках. «Непосредственно идущий над ними карниз собрал этот четырехугольник в круг и сам лег окраиной одной прекрасной чаши, в виде свода небесного накрывшей весь внутренний дивносплетенный мир аркад». «Сорок малых куполов покрывают пространства верхних и нижних галерей и производят отлично приятное и веселое впечатление на душу» (А[нтонин]. Христианские древности Греции. Статья первая. О древних церквах города Афин. - Журнал Министерства народного просвещения, 1854t XXXI, с. 50, 52, 53.).

Панагия Ликодиму не могла бы возникнуть автономно, равнение на образец несомненно. Поэтому строительство Осиос Лукас мы должны отнести к более раннему времени. Кажется предпочтительнее датировать кафоликон 1022 г., а не 1011 г., ибо лишь после 1018 г. (окончательный разгром Василием II Болгарского царства) наступили годы мира, благоприятные для интенсивной художественной деятельности и для связей с искусством императорского круга.

Чтобы закончить наш обзор столичной архитектуры XI в., мы должны познакомиться еще с двумя памятниками, расположенными опять-таки вне Константинополя - в Малой Азии. Первый среди них - церковь в Учайяке (Eyice S. La ruine byzantine elite «Ucayak» (Utch-aiak) pres de Kir§ehir en Anatole centrale.- Cahiers archeologiques, 1968, XVIII, p. 137-155.). Собственно, это - две совершенно одинаковые смежные бесстолпные церкви, имеющие общий нартекс. Каждая представляет собой в плане квадрат с массивными опорами в углах, придающими пространству крестообраз-ность. Восточный рукав глубже остальных, к нему примыкает неглубокая вима (снаружи она несколько ниже основного объема); апсида, внутри круглая, извне имеет пять граней. В принципе подобная композиция есть как бы центральная часть хорошо знакомых нам структур, идущих от церкви Успения в Никее. Однако в своем вертикальном построении она следует, хотя и весьма своеобразно, трехчастной схеме константинопольских храмов на четырех колоннах.

Учайяк.

Церковь. XI в. Северный фасад, реконструкция

С. Эйидже

Учайяк.

Церковь. XI в. Северный фасад, реконструкция

С. Эйидже

Учайяк.

Церковь. План

Учайяк.

Церковь. План

Фасады сплошь расчленены идущими в три ряда крупными окнами и нишами. Подобная декорация вместе с чисто плинфя-ной кладкой является несомненным свидетельством работы константинопольских мастеров. Отличие здания от константинопольских построек заключается в некотором вертикализме пропорций, в увеличении высоты второго яруса - здесь окна и ниши самые высокие, в то время как в столице второй и третий ярусы всегда уступают по высоте первому, всегда как бы основному. Увеличение форм второго яруса придает небольшому комплексу (диаметр куполов - примерно 4,20 м, высота рукавов креста - около Им) черты динамики и даже своеобразной грандиозности. Тройные аркады окон несколько архаичны - они состоят из трех совершенно одинаковых проемов, что в Константинополе XI в. уже не встречается, но характерно для греческих памятников первой половины XI в.

Есть еще одна интересная деталь: подкупольные арки сложены в три ряда плинфы, которые, выступая друг над другом к центру, создают тройные обломы арок. Вероятнее всего, это от-толосок популярных форм архитектуры Закавказья - вспомним, что с восточным влиянием может быть связан уступ подпружных арок и в церкви Богородицы монастыря Осиос Лукас. В данном случае это может свидетельствовать о спорадическом употреблении таких форм в самом Константинополе, хотя памятников и не сохранилось. Генезис форм восточный, но путь в византийскую провинцию мог вести через столицу.

Вторая важная для нас церковь - Чанликилиссе (Strzygowski 7. Kleinasien. Leipzig. 1903, S. 156; Rott H. Kleinasiatische Den-kmaler. Leipzig, 1908, S. 258; Ramsey W., Bell G. L. The Thoussand and one churches. London, 1909, p. 404.)(недалеко от Конии), постройка местных мастеров, но под сильным влиянием столичных образцов. Это церковь вписанного креста, опорами в ней служат не колонны, а квадратные столбы. Легкость и совершенство пространственной композиции интерьера, траненая снаружи и круглая внутри форма апсид, разделение фасадов нишами, пропорции барабана говорят о столичных традициях. Здание возведено из тесаных белокаменных блоков, однако в нижнем ярусе стен ряды квадров перемежаются с пятью рядами плинфы, плинфой же выложены трехобломные арки нижних ниш. Плинфа перемежается очень широкими слоями раствора, свойственного технике кладки с утопленным рядом, которая распространилась в Константинополе с первой половины XI в. (либо это ее декоративная имитация).