- •Вопросы к гэк по курсу «Теория и практика pr»

- •Билет. Внутренний и внешний корпоративный pr: общее и особенное.

- •2 Билет . Btl –технологии. Роль btl –технологий в pr-деятельности.

- •Билет . Характеристика фандрейзинговой деятельности. Спонсорский пакет.

- •Билет . Классификация кризисов. Pr-деятельность в период кризиса.

- •Билет . Технологии «Sрin master» и «Sрin doctor» в агрессивной среде.

- •Билет . Государственный Public Relations (gr).

- •Билет . Спонсоринг. Факторы влияния на спонсорскую активность. Особенности спонсорской деятельности.

- •Билет . Событийные коммуникации: характеристика и форматы проведения.

- •Билет . Особенности формирования и функционирования pr-службы в учреждениях/организациях.

- •Билет . Pr- материалы для сми: общее и особенное.

- •Билет . Выставки и ярмарки как разновидность pr-коммуникации.

- •5. Отдельно можно выделить электронные выставки в Интернете.

- •2. Виды коммуникаций на выставках и ярмарках

- •2.1.Реклама коммуникация выставка ярмарка реклама

- •Билет . Жанры информационной и аналитической публицистики.

- •Билет 13. Моральные принципы Public Relations. Кодексы pr-практики.

- •Билет 14. Кодекс профессионального поведения ipra

- •Афинский кодекс

- •Билет 15. Базовые функции специалиста по налаживанию отношений с общественностью. Управленческая компетентность специалиста. Критерии оценки профессиональных качеств специалиста по Public Relations.

- •Билет 16. Основные вехи становления pr.

- •Вопросы к гэк по курсу «Организация кампаний в связях с общественностью»

- •Паблисити: принципы обеспечения известности и популярности организации/учреждения в глазах широкой общественности.

- •2. Особенности pr-кампании в конструировании имиджа организации/учреждения. Объекты формирования имиджа.

- •2.3.Разработка пр-обращений.

- •3. Технология создания специальных событий: пресс-конференции, брифинга, презентации, «круглого стола».

- •4. Понятие пр-кампании. Типологические особенности пр-кампании.

- •5. Особенности планирования пр-кампании.

- •6. Количественные и качественные критерии эффективности pr-кампании.

- •7. Выбор средств массовой коммуникации в организации и проведении pr-кампании.

- •8.Составляющие pr-кампании. Этапы организации и планирования pr-кампании.

- •10 Вопрос. Media Relations: сущность, цели, принципы.

- •12. Выбор стратегии pr-кампании

- •Вопрос. Методы исследования общественных процессов в pr-кампании.

- •Вопрос. Организация и проведение специальных событий в избирательной pr-кампании.

- •15 Вопрос. «Цветные» технологии pr-кампаний.

- •17 Билет. Роль pr-службы в организации информационных поводов.

- •Билет. Ресурсные составляющие pr-кампании в кризисной ситуации.

- •20 Вопрос. Интернет как ресурс организации и проведения pr – кампании.

- •21. Особенности pr-кампании по взаимодействию с государственными структурами.

- •22. Основные pr-форматы взаимовыгодного диалога организации с институтами государственной власти.

- •23 Вопрос. Основные показатели, используемые в медиапланировании рекламной и pr-кампании.

- •Вопросы к гэк по курсу «Реклама в коммуникационном процессе»

- •Реклама: характерные черты, функции, цели и задачи.

- •Реклама, типологические особенности и их характеристика.

- •Политическая реклама: особенности, цели, функции, принципы создания.

- •Социальная реклама: цели и задачи, основная тематика, средства распространения

- •Реклама в Интернет: особенности, видовое своеобразие, преимущества и недостатки.

- •6 Вопрос. Product Placement – технология опосредованной (косвенной) рекламы. Виды Product Placement.

- •7 Вопрос. Слоган- константа рекламы. Принципы создания слогана. Маркетинговая и художественная ценность слогана.

- •8. Телевизионная реклама: характеристика рынка tv-рекламы, особенности размещения. Преимущества и недостатки.

- •9. Наружная реклама: характеристика рынка и особенности размещения.

- •Фирменный стиль. Компоненты фирменного стиля.

- •Бренд бук. Структура, требование к его созданию.

- •Фирменный стиль как инструмент формирования бренда и элемент брендинга.

- •18 Вопрос. Рекламная аргументация и уникальное торговое предложение в рекламном послании.

- •Товарные знаки (марки), их классификация.

- •20 .Визуальные и вербальные составляющие, структура и особенности рекламного сообщения.

- •Вербальные составляющие рекламного сообщения:

- •21 Вопрос . Основные претензии общественности к рекламе.

- •22 Вопрос. Наружные и транзитные средства распространения рекламы.

- •Вопрос. Основные субъекты рекламного рынка.

- •24 Вопрос. Маркетинговые исследования в рекламе.

- •Перечень вопросов к гэк по курсу «Современный менеджмент»

- •1 Вопрос. Школы менеджмента: эволюция и современность.

- •2 Вопрос. Функции управления. Их характеристика и

- •3 Вопрос. Видение, миссия, цели, стратегии, задачи и политика в управлении организацией.

- •4 Вопрос. Процесс и модели принятия управленческих решений.

- •6.Основные типы организационных структур Функционально-линейная организационная структура

- •Дивизиональная структура организации

- •Проектная организационная структура

- •Матричная структура

- •Компания-сеть

- •7.Эффективность и результативность управления организацией (понятие и показатели).

- •8.Переговоры – стратегия и тактика.

- •Тактика ведения переговоров

- •9. Сущность и содержание современных теорий мотивации

- •10.Управление конфликтами и стрессами

- •11.Управление знаниями. Инновационный менеджмент.

- •12.Стратегическое управление. Swot-анализ.

- •13.Кросс-культурный менеджмент. Особенности национальных

- •14.Анализ внешней среды и конкурентоспособности организации. Конкурентное преимущество: сущность, пути формирования

- •15 Вопрос. Коммуникации в управлении. Коммуникационный процесс и коммуникационные стили.

- •Перечень вопросов к гэк по курсу «Маркетинг»

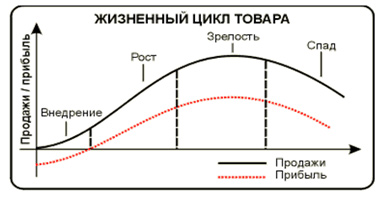

- •Жизненный цикл товара. Управление жизненным циклом товара в коммуникациях.

- •2 Вопрос.Фосстис. Принципы формирования

- •4. Выбор средств стимулирования

- •3 Вопрос. Бренд. Жизненный цикл бренда и

- •5 Вопрос. Концепция социально-этичного маркетинга:

- •6 Вопрос. Принципы формирования рекламного

- •1. Сверху вниз – выдляется общая сумма на

- •2. Снизу вверх – формируются цели и задачи

- •7 Вопрос. Концепции маркетинга (по ф. Котлеру) и их

- •8 Вопрос. Понятие коммуникации. Разновидности и их

- •9 Вопрос. Виды целевой аудитории. Выбор целевой

- •10 Вопрос. Принципы позиционирования и их роль в

- •11 Вопрос. Сегментирование рынка. Принципы отбора

- •12 Вопрос. Методы сбора первичной маркетинговой

«эффект присутствия» — обеспечиваемый зрительным восприятием и активным, личностным участием журналиста в восприятии и отражении события. Важно знать, что зритель репортажа видит зрелищно-звуковую интерпретацию события, а не собственно событие. Поэтому все участники формирования сообщения — журналист, оператор, директор программы, выпускающий редактор вносят свой вклад в конечный результат.

Жанры аналитической публицистики

Средства массовой информации не только сообщают новости, но и стремятся найти причины происходящих событий, выявить их взаимосвязи, объяснить читателям смысл происходящих событий, оценить влияние на жизнь общества решений власти или заявлений политиков. В силу этого сложилась достаточно разветвленная система аналитических жанров, которые со временем модифицируются и пополняются новыми типами.

Аналитические жанры предполагают не только серьезное и глубокое содержание, но и большее разнообразие языковых средств, более высокий уровень владения стилистическими средствами языка.

Аналитические жанры основаны на методе индукции и дедукции, анализе и синтезе. Индукция, или анализ это когда какая-то проблема рассматривается путем разложения на части, от общего - к частному. Дедукция, или синтез - это когда сначала рассматриваются части проблемы по отдельности, а затем в общем плане.

По сравнению с информационными жанрами, аналитические шире по фактическому материалу, масштабнее по мысли, по исследованию жизненно-важных явлений.

К аналитическим жанрам относятся: статья, корреспонденция, обзор, рецензия.

Билет 13. Моральные принципы Public Relations. Кодексы pr-практики.

Всего на данный момент существует 4 официально принятых кодекса PR- деятельности, это:

Кодекс профессиональных стандартов американского общества по связям с общественностью (prsa), дополненный декларацией принципов профессиональной деятельности американского общества по связям с общественностью. / Кодекс был принят Ассамблеей PRSA в 1988 г. Он заменяет Кодекс этики, вступавший в действие в 1950 г. и пересматривавшийся в 1954/

Кодекс профессионального поведения ipra и этический афинский кодекс /кодекс был принят Международной ассоциацией PR (IPRA) на ее Генеральной ассамблее в Венеции в мае 1961г. и является обязательным для всех членов Ассоциации/

Европейский кодекс профессионального поведения в области паблик рилейшнз (лиссабонский кодекс) /Кодекс был одобрен Генеральной Ассамблеей Европейской конфедерации PR (CEPR) в Лиссабоне 16.04.1978г. и дополнен 13.05.1989г. Почти все европейские ассоциации PR являются членами CEPR, поэтому настоящий кодекс обязателен для всех ее членов./

Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью, дополненный хартией принципов сотрудничества и конкуренции на российском рынке услуг по связям с общественностью (хартия 11) / Принята на конференции Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 22 ноября 1994 г. (Москва)./

Поскольку наша с вами работа ведётся в основном на российском рынке, предлагаю рассмотреть наиболее важные и точные выдержки из российской декларации о профессиональных и этических принципах, которые в полной мере раскрывают поставленные перед специалистом моральные принципы Public Relations.

Общие профессиональные принципы:

Деятельность консультанта или агентства, предоставляющих услуги в области связей с общественностью, должна исходить из общественного блага и не может наносить ущерб законным интересам, чести, достоинству личности. Участие в любых мероприятиях, ставящих под угрозу интересы общества или преследующих тайные, необъявленные публично цели, решительно отвергается.

Практическая деятельность консультанта или агентства по связям с общественностью должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов точности, правдивости, добросовестности передаваемой информации. Запрещаются любые попытки обмануть общественное мнение, а также использование ложных или вводящих в заблуждение сведений, распространение информации, причиняющей вред третьим сторонам или применение ведущих к этому форм и методов работы.

Принципы взаимоотношений с клиентами

Консультант или агентство по связям с общественностью предоставляет сведения о своих клиентах, от имени которых они осуществляют связи с общественностью. В то же время в профессиональном плане они обязаны соблюдать полную конфиденциальность, строго придерживаться принципа секретности информации, полученной от настоящих, бывших и потенциальных клиентов и работодателей.

Консультант или агентство по связям с общественностью обязаны открыто заявить о своих обстоятельствах в случае, если их личные интересы либо обязательства могут вступить в противоречие с интересами их клиента. Они не должны ориентировать своего клиента на деловые связи с фирмами или организациями, в которых они сами имеют финансовые, коммерческие и любые иные интересы, без предварительного объявления о таковых. Недопустимо получение материального вознаграждения в любой форме от третьей стороны за услуги, выполняемые по заказу клиента или работодателя, без согласия на то последних.

Принципы взаимодействия с коллегами по связям с общественностью

В отношениях с коллегами работник по связям с общественностью должен избегать нечестной конкуренции. Он не должен предлагать свои услуги клиенту, если известно, что последний работает с другим членом РАСО. Он не должен умышленно наносить ущерб профессиональной деятельности или репутации другого консультанта, если последний не нарушает этических норм и принципов настоящей Декларации.

Более подробно о каждом кодексе в прикреплённом файле codexes.doc (вдруг кому понадобится?)

Билет 14. Кодекс профессионального поведения ipra

Настоящий кодекс был принят Международной ассоциацией PR (IPRA) на ее Генеральной ассамблее в Венеции в мае 1961г. и является обязательным для всех членов Ассоциации.

А. Личная и профессиональная честность.

Под личной честностью принято понимать поддержание высоких нравственных норм и хорошей репутации.

Под профессиональной честностью понимается соблюдение Конституции, правил и, в особенности, настоящего Кодекса, принятого IPRA.

Б. Отношения с клиентами и служащими

Основной долг каждого члена IPRA – поддерживать честные отношения с клиентами и служащими, бывшими и нынешними.

Член IPRA не должен представлять интересы одной из конфликтующих или соперничающих сторон без согласия на то всех заинтересованных сторон.

Член IPRA обязан хранить в тайне конфиденциальную информацию, доверенную ему нынешними и бывшими клиентами или служащими.

Член IPRA не должен пользоваться методами, унижающими достоинств клиентов или нанимателей другого члена IPRA.

При выполнении своих обязанностей для клиента или нанимателя член IPRA не должен принимать гонорара, комиссионных или других видов ценного вознаграждения за предоставляемые услуги от кого бы то ни было, кроме клиента или нанимателя, без согласия его клиента или нанимателя, данного после полного выяснения всех обстоятельств.

Член IPRA не должен предлагать потенциальному клиенту или нанимателю, чтобы его гонорар или иное возмещение зависело от достижения определенных результатов; он не будет вступать ни в какие соглашения с этой целью.

В. Отношения с общественностью и СМИ.

Член IPRA должен осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с интересами общества и с полным уважением к достоинству личности.

Член IPRA не должен заниматься никакой деятельностью, которая имеет тенденцию к нанесению ущерба репутации СМИ.

Член IPRA не должен намеренно распространять ложную или вводящую в заблуждение информацию.

Член IPRA обязан при любых обстоятельствах предоставлять всестороннюю и правдивую информацию об организации, в которой он работает.

Член IPRA не должен создавать никакой организации, призванной служить не заявленной цели, а особым, скрываемым или частным интересам другого члена, его клиента либо нанимателя; он не должен также извлекать пользу из таких интересов или подобной существующей организации.

Г. Отношения с коллегами.

Член IPRA не должен намеренно наносить ущерб профессиональной репутации или работе другого члена. Однако, если у члена IPRA есть доказательства того, что другой член виновен в неэтичном поведении или в незаконной либо в нечестной деятельности, т.е. в нарушении настоящего Кодекс, он обязан поставить в известность Совет IPRA.

Член IPRA не должен стремиться заменить другого члена в работе с нанимателем или клиентом.

Член IPRA должен сотрудничать с другими членами в соблюдении и выполнении настоящего Кодекса.

Афинский кодекс

От членов IPRA также требуется соблюдение этического кодекса, известного как Афинский кодекс, поскольку он был принят в Афинах Генеральной Ассамблеей IPRA в мае 1965. В него были внесены некоторые изменения в апреле 1968 года. Афинский кодекс был принят также Европейской конфедерацией PR в 1965г.

Согласно этого кодекса каждый член IPRA должен соблюдать строгие моральные нормы. Каждый член IPRA обязан:

Вносить вклад в создание таких нравственных и культурных условий, которые дают возможность человеку достичь полного развития и пользоваться всеми неоспоримыми правами, предоставленными ему Всеобщей декларацией прав человека.

Развивать средства и формы общения, которые, способствуя свободному потоку необходимой информации, позволяют каждому члену общества, в котором он живет, чувствовать себя в полной мере информированным и быть уверенным в собственном участии и своей ответственности, а также чувствовать солидарность с другими членами общества.

Всегда помнить о том, что его поведение, даже в личной жизни, в связи с важностью отношений между его профессией и обществом будет иметь влияние на то, как эта профессия воспринимается в целом.

При исполнении своих профессиональных обязанностей соблюдать нравственные принципы и положения всеобщей декларации прав человека.

Относится к каждому с должным вниманием, уважать его человеческое достоинство и признавать право на собственное суждение.

Способствовать установлению нравственных, психологических и интеллектуальных условий для диалога в истинном понимании этого слова, признавать право всех участвующих в нем сторон доказывать правоту своего дела и выражать собственное мнение.

Вести себя всегда и при любых условиях так, чтобы заслужить и сохранить доверие тех, с кем он вступает в контакт.

При любых условиях действовать таким образом, чтобы не нарушать интересов всех участвующих сторон и организации, в которой он работает, а также общественных интересов.

Исполнять свои обязанности честно, избегать пользоваться такими словами и выражениями, которые могут привести к недопониманию или неясности, а также сохранять лояльность по отношению к своим клиентам и нанимателям, бывшим и нынешним.

Не ставить правду в зависимость от каких-то требований.

Воздерживаться от распространения информации, не основанной на проверенных и подтвержденных фактах.

Не участвовать в любом предприятии или начинании, которое является неэтичным, бесчестным или способным нанести ущерб достоинству человека и его чести.

Не использовать методы манипулирования и способы, направленные на создание у человека подсознательных устремлений, которые он не может контролировать по собственному желанию и, таким образом, не может держать ответа за действия, предпринятые на основе этих устремлений.

Билет 15. Базовые функции специалиста по налаживанию отношений с общественностью. Управленческая компетентность специалиста. Критерии оценки профессиональных качеств специалиста по Public Relations.

Базовые функции специалиста по налаживанию отношений с общественностью:

проведение консультаций, используя знание законов поведения человека;

выявление для определенного предприятия или общества в целом возможных направлений, закономерностей и их последствий;

исследование общественного мнения, отношения и прогнозов со стороны общественности для определения нужных мер по удовлетворению ожиданий, разработка рекомендаций;

установление и поддержание диалога на базе достоверности используемой информации и ее полноты;

ликвидация недопонимания и избежание конфликтов;

способствование созданию атмосферы взаимного уважения и ответственности перед коллективом или обществом;

приведение к гармонии личных и общественных интересов;

участие в повышении прибыли компании.

Но можно определить три основные функции, кᴏᴛᴏᴩые реализует любой PR-специалист:

проверка взглядов и поведения общественности с целью удовлетворения нужд и интересов организации, от имени кᴏᴛᴏᴩой проводится PR-кампания;

достижение взаимовыгодных связей между всеми объединенными с организацией группами общественности, содействуя продуктивному взаимодействию с ними;

реагирование на общественность.

Управленческая компетентность специалиста.

Существует несколько личностных качеств, которые необходимы для любого успешно действующего профессионала (независимо от его конкретной специализации). В число этих качеств входят:

Способность к литературной работе, а также владение навыками ораторского искусства;

Аналитические способности (умение определять и анализировать возникающие проблемы);

Творческие способности (умение находить свежие, эффективные решения проблем);

Дар убеждения;

Умение проводить интересные и эффектные презентации.

Критерии оценки профессиональных качеств специалиста по Public Relations.

Основой определения критериев профессионализма специалистов по связям с общественностью являются принципы, заложенные в Лиссабонском кодексе профессионального поведения в области PR, Римской хартии и других документах международных профессиональных организаций CERP, IPRA и ICO.

Любой получивший диплом специалиста по связям с общественностью или в смежной области может подать заявку на профессиональную сертификацию. Которая проводится Общественным комитетом по профессиональной сертификации в области связей с общественностью (ОКС), сформированным из представителей национальных профессиональных ассоциаций и ведущих экспертов в области PR.

Процедура профессиональной сертификации в области связей с общественностью, разработанная ОКС, признана ведущими операторами PR-рынка наиболее объективной при оценке профессиональных навыков и достижений. Наличие профессионального сертификата характеризует его обладателя как PR-структуру или PR-специалиста, соответствующих высокому уровню квалификации и соблюдающих общемировые профессиональные принципы и этические стандарты в области связей с общественностью.

Билет 16. Основные вехи становления pr.

Наиболее точно основные вехи становления PR смогу описать в своей работе американский теоретик Р. Смит . В истории современного PR, он выделяет четыре этапа:

1. «Эра манипулирования» (ХIX в.)

Цель: пропаганда.

Характер коммуникаций: односторонняя.

Где практикуется в настоящее время: маркетинг, спорт, развлекательные мероприятия.

Впервые официально само выражение «связи с общественностью» («public relations») употребил президент США Т. Джефферсон, когда в 1807 г. в черновике «Седьмого обращения к Конгрессу» вписал его вместо вычеркнутого «состояния мысли». Уже в 30-е гг. XIX в. понятие «public relations» вошло в употребление как «relations for the general good» («отношения ради всеобщего блага»). Широкое распространение прессы вызвало появление пресс-агентов, которые по сути являются предшественниками будущих PR-менов.

2. «Эра информирования» (начало ХХ в).

Цель: распространение информации и правдивость.

Характер коммуникаций: односторонняя.

Где практикуется в настоящее время: правительство, некоммерческие организации, бизнес.

Главной фигурой этого периода стал PR-практик А. Ли (позже его назовут «отцом» Public Relations). В 1906 г. Ли опубликовал «Декларацию о принципах», своего рода первый моральный кодекс профессии. В качестве основной задачи PR-специалистов Ли сформулировал следующую — «побуждать людей верить в то, что правления корпораций преследуют искреннюю цель заручиться их доверием».

3. «Эра убеждения» (середина ХХ в.)

Цель: влияние на общественное мнение и поведение.

Характер коммуникаций: двусторонняя.

Где практикуется в настоящее время: конкурентно-ориентированный бизнес.

Самой известной фигурой этого периода стал Э. Бернайз — первый теоретик в области PR. Наблюдается активное становление PR как профессии и научной дисциплины. Происходит консолидация PR-сообщества, создаются международные объединения специалистов, работающих в сфере связей с общественностью (1948 г. — Институт PR в Великобритании, Ассоциация PR в США; 1955 г. — Международная PR-ассоциация); разрабатываются кодексы профессионального поведения.

4. «Эра взаимовлияния» (конец ХХ в.)

Цель: взаимопонимание и разрешение конфликтов.

Характер коммуникаций: двусторонняя.

Где практикуется в настоящее время: регулируемый бизнес, правительство, некоммерческие организации.

В постиндустриальном информационном обществе происходит ускоренный рост высоких технологий и увеличение числа коммуникационных каналов. Возрастает спрос на PR-технологии в бизнесе, политике и социальной сфере. Связи с общественностью распространяются вширь и вглубь, становятся полноправным, необходимым, конкурентоспособным направлением международного бизнеса. Интернет открывает новые возможности для развития PR.

Вопросы к гэк по курсу «Организация кампаний в связях с общественностью»

Паблисити: принципы обеспечения известности и популярности организации/учреждения в глазах широкой общественности.

Паблисити - у этого термина есть два наиболее распространенных значения. Первое - это известность, популярность компании, продукта или бренда. Второе - это популяризация, пропаганда, продвижение товара или бренда на рынок путем воздействия на потребителя. Иными словами, паблисити - это позитивная известность организации, ее деятельности, руководства и персонала, формируемая с использованием СМИ. Она создается целенаправленной информационной работой, ориентированной на целевые группы общественности, и играет особую роль для организации в следующих случаях: улучшение репутации, в том числе в условиях кризиса; продвижение нового продукта (услуги), либо сложного продукта (услуги), реклама которого потребовала бы слишком много времени, места и денег. Паблисити может быть основана и на скандальной известности. Для достижения своих целей паблисити использует многочисленные и разнообразные средства и приемы, которые можно систематизировать по нескольким направлениям.

1. Связь со средствами массовой информации (пресса, телевидение, радио):

1.1. Организация фирмой пресс-конференций и брифингов, на которых обсуждаются проблемы ее деятельности.

1.2. Рассылка в средства массовой информации пресс-релизов (или пресс-бюллетеней).

1.3. Производство при участии фирмы кино- и телефильмов, теле- и радиорепортажей; написание статей о самой фирме, ее сотрудниках или сфере ее деятельности.

Статьи и фильмы носят некоммерческий, нерекламный характер. Чаще всего используют научно-популярный, видовой, очерковый, событийный и другие жанры. В ходе контакта аудитория или получает необходимую с точки зрения фирмы информацию, или узнает о фирме что-либо, хорошо ее характеризующее, формирующее ее положительный образ.

1.4. Организация интервью руководителей, других ее сотрудников средствам массовой информации.

1.5. Установление доброжелательных, а по возможности и дружественных связей с редакторами и другими сотрудниками средств массовой информации (формирование так называемого журналистского лобби). В крупных организациях назначаются ответственные за связи с прессой, которые координируют эту работу.

2. Паблисити посредством печатной продукции:

2.1. Публикация ежегодных официальных отчетов о деятельности фирмы. Во многих странах опубликование данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности для некоторых типов предприятий (например, акционерных обществ) является обязательным, что закреплено законодательно.

3. Участие представителей фирмы в работе съездов и конференций профессиональных или общественных организаций. Фирма сама может выступить инициатором проведения научного симпозиума или семинара, связанного с проблемами той сферы деятельности, в которой работает организация.

4. Организация фирмой всевозможных мероприятий событийного характера: юбилей самой организации или годовщина начала ее деятельности на конкретном рынке.

5.1. Выдвижение фирмами "своих" людей в органы государственного управления (формирование лобби).

5.2. Привлечение, приглашение первых лиц государства к участию в торжествах, устраиваемых организацией. Формирование положительного паблисити часто ставится одной из главных задач маркетинговых и PR отделов различных компаний. Этим словом можно объединить все основные характеристики, отличающие успешный бренд - известность среди целевой аудитории, лояльное отношение и доверие потребителя, престиж.

2. Особенности pr-кампании в конструировании имиджа организации/учреждения. Объекты формирования имиджа.

Концептуальная модель ПР-кампании.

Концепция ПР - это система основных идей и положений, учитываемых при разработке и реализации ПР-кампании, состоящей из совокупности:

- целей и задач ПР;

- этапов ПР-кампании;

- алгоритма (механизма) организации ПР-кампании;

- стратегии и тактики разработки ПР-обращений;

- совокупности используемых средств коммуникации;

- системы ожидаемых результатов изменения состояния целевых групп.

Разработка концепции ПР-кампании основывается на данных социологических, маркетинговых и других исследований о состоянии корпоративной культуры. Эти исследования, а также результаты мониторинга СМИ, позволили выявить мнение реальных и потенциальных потребителей, общественности, и в частности СМИ, о совокупном образе российских корпораций. На основе анализа этих данных были сформулированы критические проблемы восприятия целевыми аудиториями корпоративной культуры, которые являют собой сдерживающий фактор формирования благоприятного имиджа корпораций. Вся совокупность этих критических проблем представлена следующими группами: недостаточная осведомленность целевых групп о состоянии дел в корпорации и элементах корпоративной культуры, и как следствие - несформированный корпоративный образ; отсутствие информации об основных качествах организационных культур объединенных организаций, и новых корпоративных (системообразующих качествах); Роль ПР в этой ситуации - сформировать у общественности устойчивый положительный образ корпорации, а также дать рекомендации о возможных путях совершенствования, внедрения инноваций внутри самой корпорации.

Ожидаемые результаты воздействия на целевые группы внутренней общественности осведомленность о традициях, ценностях, ритуалах, мифах, внутрикорпоративных отношениях, правилах поведения и ведения дел, конкретные знания «осведомленной» аудитории о требуемом поведении в системе корпоративных отношений, положительные инновационные изменения в деятельности корпорации; убежденность «информированной» аудитории о преимуществах и достоинствах корпорации; развитие корпоративного духа, чувства приверженности персонала своей компании; создание положительного образа и репутации корпорации; сформировавшееся благожелательное отношение общественности к корпорации; желание воспользоваться услугами корпорации; мотивированный выбор «убежденной» аудиторией форм партнерства и сотрудничества с данной корпорацией.

Маркетинговые цели корпорации - увеличение объема производства и продаж товаров и услуг, увеличение доли рынка с выходом на мировые рынки, развитие маркетинговой философии и социально-культурного маркетинга, определили соответственно цели ПР-кампании.

Целями ПР-кампании являются: продвижение товаров и услуг корпорации, путем создания положительного имиджа корпорации в лице внутренней общественности в результате формирования корпоративной культуры, а также обеспечения гармоничных, благоприятных связей и отношений и внешней общественностью.

Собирательный положительный образ российской корпорации, который должен найти свое отражение в общественном мнении, представляется следующими чертами: Организация, которая выполняет часть функций общества и государства и в определенном смысле является лицом государства. Обладает значительной степенью могущества, влияет на важнейшие сферы социально-экономической и политической жизни региона и общества в целом. Действия корпоративного лидера известны и признаны большинством общества.

Максимально учитывает интересы персонала корпорации, её акционеров и партнеров. Формирует условия развития гражданского общества. Обеспечивает максимальный уровень удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах. Быстро реагирует на требования рынка, учитывает потребности и интересы потребителей, повышает уровень традиционных услуг и создает новые. Действует в интересах населения, стараясь сохранить неизменными тарифы и цены на товары и услуги. Содействует развитию научно-технического прогресса. Осуществляет меры по поддержанию экологии и сохранению окружающей среды. Оказывает обществу благотворительную и спонсорскую помощь. Задачи PR-кампании.

Задача №1. «Позиционирование». Эта задача состоит в информировании, создании и поддержании понятного целевым аудиториям и общественности образа корпорации. По сути, эта задача состоит в создании системы позитивных стереотипов у внутренней и внешней общественности относительно корпорации, что делает её осведомленной о наиболее существенных, отличительных качествах и функциях данной корпорации от других.

Задача №2. «Возвышение имиджа». Эта задача состоит в том, чтобы изменить установившиеся, возможно, негативные стереотипы представлений общественности о корпорации.

Задача №3. «Отстройка от конкурентов». Суть этой задачи состоит в позиционировании данной корпорации на фоне конкурентов. Для этого при разработке ПР-обращений должно быть уделено особое внимание отличительным качествам и преимуществам «нашей» корпорации и стереотипам представлений целевых аудиторий.

Задача №4. «Контрреклама» или «Отмыв». Здесь речь идет о восстановлении случайно сниженного имиджа корпорации, восстановление «кредита доверия» в результате чрезвычайных ситуаций, негативных публикаций и СМИ, и др.

Решение данных задач ПР позволит позиционировать определенную корпорацию по нескольким уровням восприятия его потенциальными целевыми группами и широкой общественностью.

1-й уровень - люди узнают о некоторых основных характеристиках корпорации, отдельных видах её деятельности, по сравнению с прошлыми, устаревшими знаниями и представлениями;

2-й уровень - люди осведомлены о характерных чертах и функциях корпорации. Она становится «понятной» с точки зрения возможного удовлетворения потребностей людей в определенного вида товарах и услугах. Это становится привычным для мира чувств, тем разговоров и т.д.;

3-й уровень - люди знают об особенностях, преимуществах данной корпорации и выгодах, которые можно получить, воспользовавшись её услугами.

4-й уровень - люди не могут обойтись без услуг данной корпорации, её влияния на развитие общества, они хотят устанавливать коммуникации повторно или постоянно.

В связи с этим, коммуникационная активность ПР-кампании может быть разбита на временные периоды - три фазы: вступительную, фазу развития и фазу поддержания активности. Вступительная фаза создается для того, чтобы: Привлечь внимание СМИ, целевых групп, общественности к состоянию дел в корпорации. Сформировать осведомленность целевых групп, потенциальных потребителей об услугах и возможностях корпорации. Стимулировать интерес и вызвать отклик СМИ. Проинформировать общественность о важнейших аспектах корпоративной культуры. Фаза развития и активных действий создается для того, чтобы: Распространить информацию о свойствах и преимуществах данной корпорации, показать выгоды пользования её услугами по сравнению с другими организациями. Представить его современным, экономически выгодным для общества, удовлетворяющим потребности различных слоев населения и социальных групп. Фаза поддержания активности создается для напоминания и убеждения в необходимости воспользоваться услугами корпорации. При этом осуществляется: Активное воздействие на покупательское поведение потенциальных потребителей, стимулируя их выбор в пользу данной корпорации.

Формирование чувства рациональности, престижности, патриотизма и пр. при обращении к данной корпорации. Поддержание благоприятного имиджа корпорации и её услуг, создание репутации.

2.3.Разработка пр-обращений.

Одним из самых важных и сложных этапов ПР-кампании является процесс разработки ПР-решений, который включает генерирование и детализацию возможных вариантов достижения поставленных целей и задач. Содержание этого процесса включает в себя, во-первых, выбор тех или иных форм ПР-обращений, в виде ПР-мероприятий или акций (например, пресс-конференция, круглый стол, прямой эфир, шоу-программа, конкурс и т.д.); а во-вторых, разработку ПР-сообщений (информационного обеспечения, информационной поддержки ПР-кампании).

В процессе выбора вариантов ПР-обращений/сообщений, они анализировались по содержанию (стратегия сообщений) и по исполнению (тактика сообщений). В дальнейшем осуществлялся выбор средств коммуникации. После этого принимались решения об объеме необходимого финансирования и распределении финансовых средств. Принятые таким образом решения обрели форму ПР-кампании, адаптированной к конкретной ситуации.

Стратегия ПР-обращения. Разработка стратегии ПР-обращения начиналась с определения целевой аудитории, с которой должна быть осуществлена коммуникация, а также точного и строгого ее описания. Это позволило лучше понять эту аудиторию, сконцентрировать внимание на ее потребностях и интересах и, следовательно, разработать соответствующее ПР-обращение. Однако у различных целевых групп, действующих в корпорации и пользующихся её услугами, есть много общего с точки зрения их интересов, поведения и пр. Поэтому определенные ПР-обращения направлены и на массовую аудиторию.

В дальнейшем, при разработке стратегии ПР-обращения, устанавливалась задача ПР, необходимая для решения на определенном этапе ПР-кампании. Учет вышеперечисленных факторов позволил выбирать темы обращения, которые как правило, отражают одну или несколько характеристик идеального образа корпорации и её услуг. Форма ПР-обращения - это выбор одного из возможных ПР-мероприятий ( пресс-конференция, прямой эфир, шоу-программа и т.д.).

Следующим шагом при разработке стратегии, являлся выбор или создание ПР-обращения, заслуживающего внимания у целевых аудиторий, всего общества и СМИ. Без достижения этого, дальнейшее продвижение ПРневозможно. Здесь нужно найти решение того, как следует привлечь внимание аудитории, когда тысячи рекламных и ПР-обращений борются за нее, и когда потребители могут переключаться с одного телевизионного или радиоканала на другой с нажатием кнопки пульта дистанционного управления.

При разработке стратегии и тактики ПР-обращений учитывалось влияние следующих факторов:

- влияние макро и микросреды (экономические, политические, корпоративные и др.),

- данные мониторинга СМИ,

- мотивы поведения целевых групп,

- барьеры восприятия целевых групп,

- способы психологического воздействия, приемы убеждения и пр.

Творческий подход в использовании 3-х последних факторов отражает искусство, тональность ПР-коммуникаций, и по существу характеризует тактику разработки ПР-сообщений. Разработанные таким образом ПР-обращения, в виде спецпроектов, рассчитаны на достижение следующих результатов коммуникации: изменения в знаниях целевых аудиторий, СМИ, Широкой общественности; изменение их установок, мнений; изменения их поведения в плане предпочтения сотрудничества, или приобретении товаров/услуг данной корпорации.

Стратегия размещения ПР-сообщений в средствах массовой информации. Основой для разработки стратегии выбора каналов коммуникации послужили следующие факторы: цели ПР - кампании; сроки ПР-кампании, определенные целями и задачами; бюджет ПР- кампании; согласованность ПР и рекламной кампании; направленность СМИ как на целевые аудитории, так и на массовые; необходимость размещения ПР-обращения/сообщения как в местных, так и центральных, региональных, областных и пр. СМИ. Тактика средств распространения ПР-сообщений включает принятие решения по конкретных СМИ по следующим направлениям. Категория СМИ: на этом уровне проводится выбор конкретных видов СМИ, например, газет, журналов, плакатов, листовок, радио, телевидение, рекламных щитов и пр.

Носители информации ПР-сообщения: на этом этапе определяется конкретные носители в тех или иных видах СМИ. Например, среди печатных СМИ - это выбор газет и журналов с соответствующими рубриками и т.д. на телевидении - это выбор конкретной телепрограммы и передачи; Вариант размещения ПР-сообщения (под этим термином понимается подробное описание всех характеристик ПР-сообщения). Здесь, помимо выбора конкретного носителя, определяются такие характеристики ПР-сообщения, как размеры публикации, продолжительность, конкретное место размещения PR-обращения, цветовое решение и пр.

Календарный план и интенсивность подачи информации (ПР-сообщений). Здесь определяются, какие именно варианты размещения PR-сообщений, в каких именно носителях будут задействованы в той или иной момент времени. В условиях проведения данной ПР-кампании, когда необходимо обеспечить быстрый, сезонный эффект, наиболее подходящей формой воздействия является «импульсная» или «залповая» система ПР-сообщений. «Залповая» ПР-кампания начинается с периода высокой интенсивности подачи сообщений, за которым следует период ее отсутствия.

Выбор конкретных СМИ, в рамках настоящей ПР-кампании корпорации, должен проводиться на основе материалов исследований СМИ, а также мнений экспертов исходя из следующих параметров:

- степени охвата аудитории по выбранной теме;

- средней частоты информационных контактов;

- «эффективной» аудитории (целевой и массовой);

- объема тиража;

- непредубежденности СМИ;

- престижности;

- стоимости размещения материалов.

Таким образом, организация ПР-кампании при формировании корпоративного имиджа, представляет собой довольно сложную системную методику коммуникативных процессов и PR-мероприятий, в основе которой заложены особенности корпоративной культуры.

Объекты формирования имиджа:

Условно объекты можно разделить на 3 категории: 1. Объекты, рейтинг которых зависит исключительно от созданного ими или для них имиджа. К этой категории можно отнести отдельные личности (политики, телеведущие, лидеры общественных и религиозных движений), социальные группы (военные, студенты, пенсионеры и т. п.), партии, радио - телекомпании и отдельные передачи, общественные движения («Greenpeace», феминизм, нудизм, движение «против абортов» и т. д.). Перечисленные объекты, в основном некоммерческие организации. Они не продают товары или услуги, их положение определяется отношением к ним общественности. Целью этих объектов можно назвать возможность влияния на настроения в обществе. 2. Объекты, рейтинг которых в равной степени зависит как от имиджа, так и от качества произведенных ими товаров или услуг. Это, в первую очередь, крупные национальные и транснациональные корпорации (фирма «Philips», «ЗИЛ», «Valio» и т. д.). К этой же категории можно отнести и более мелкие фирмы, если их успех на рынке зависит не только от того, что они продают, но и от того как они это делают. Целью этих объектов является увеличение объемов продаж при одновременном создании положительного имиджа и улучшении качества продукции. 3. Объекты, для которых колебания имиджа не являются решающим фактором их преуспевания. В основном это мелкие торговые организации. Их успех на рынке зависит в большей степени от качества предлагаемой продукции. Численность объектов данной категории значительно уменьшается с развитием культуры рынка. В зависимости от категории объекта набор приемов по формированию имиджа может меняться. Если для объектов третьей категории достаточно стараться не допускать умышленного или случайного снижения имиджа, в остальном полагаясь на удачное стихийное развитие образа; то для первой и второй категорий необходимо продумывать каждый шаг имиджевой кампании. Разница в сложности задач определяет различие в методах имиджмейкинга и каналах воздействия на аудиторию. Основными каналами воздействия (передачи информации) можно назвать устное сообщение, наглядную агитацию, периодические печатные издания, радио и телевидение. Набор каналов для всех категорий объектов остается неизменным и их выбор определяется целесообразностью и запросами заказчика. Методы, в отличие от каналов для каждой категории свои.

3. Технология создания специальных событий: пресс-конференции, брифинга, презентации, «круглого стола».

По определению Г.Л. Тульчинского, «специальные события – это мероприятия, проводимые в целях формирования позитивного имиджа организации и привлечения внимания общественности к самой компании, ее деятельности и продуктам». Основными специальными событиями являются такие мероприятия как презентации, церемонии открытия, конференции, круглые столы, дни открытых дверей, выставки, вручение премий и стипендий, конкурсы, парады, фестивали, годовщины, вечера, балы, специальные поездки, концерты и т.п.

Пресс-конференция и брифинг

Пресс-конференция является самой эффективной формой взаимодействия между компанией и журналистами, так как последние получают информацию из первых рук PR-специалистов компании и ее менеджмента. В ней обязательно участвуют руководство или люди, максимально компетентные в вопросе, освещаемом на пресс-конференции. Пресс-конференцию проводят, как правило, в случае возникновения необходимости в выяснении спорных вопросов с общественностью и привлечении ее внимания к решению какой-либо проблемы. Также пресс-конференции созываются, если у журналистов возникло много вопросов к руководству компании, в преддверии или окончании какого-либо мероприятия (события). Пресс-конференция проходит с приглашением представителей средств массовой информации. Приглашение может быть разослано во все СМИ или избирательно. Для того чтобы пресс-конференция достигла преследуемых целей, необходимо при ее подготовке и проведении учесть несколько на первый взгляд мелких, но на самом деле весьма существенных обстоятельств.

Обстоятельства времени проведения:

лучше всего проводить пресс-конференцию в середине недели, потому что понедельник — редакционный день в СМИ и желаемой явки не получится, а пятница — день, предшествующий уик-энду, день культурных программ, и это также отразится на присутствии журналистов;

поскольку известно, что журналисты часто работают по ночам (поздние выпуски, записи, монтаж, тракты и т.п.), целесообразно назначать пресс-конференцию в промежутке от 12:00 до 14:00, так как с 15:00 начинается сдача материалов в редакциях, записи, студийное время.

Обстоятельства формы проведения:

в приглашении на пресс-конференцию должна быть непременно указана тематика, что позволит редакциям отправить на пресс-конференцию компетентных в данном вопросе журналистов. Приглашение лучше оформлять как именное и отправлять его за 5–7 дней до открытия самой пресс-конференции;

пресс-конференция должна иметь четкий сценарный план проведения, состоящий из двух частей — изложения позиции компании по проблеме и ответов на вопросы журналистов. Время на проведение каждой части определяется организатором и зависит от позиции руководства — отвести ли больше времени на раскрытие проблемы или же, наоборот, максимальное время выделить на ответы;

вести пресс-конференцию может лицо, ответственное за связи с общественностью или с прессой. Ведущий обязательно представляет журналистам участников, среди которых желательно присутствие лица, уполномоченного принимать окончательные решения по вопросам пресс-конференции;

целесообразно провести регистрацию участников пресс-конференции со стороны СМИ, что позволит анализировать результаты встречи по последующим публикациям. При регистрации очень полезно раздавать материалы, сообщающие факты и разъясняющие проблему, которым посвящена пресс-конференция, что оградит от неточных интерпретаций (не так записали, услышали, показалось и т.д.) и обеспечит понимание существа вопроса;

бесспорно, доброжелательности и активности журналистов способствует организация угощения (прохладительные напитки, кофе-брейк, шведский стол, фуршет и т.д.). Угощение следует проводить по окончании конференции, так как организаторы при этом получают возможность неформального PR-общения, установления более близких контактов, доверительных отношений, запуска нужных слухов.

Брифинг для СМИ

Брифинг — это короткое оперативное выступление перед прессой по свежим следам важных событий. Сообщение на брифинге носит односторонний оповещательный характер с попутной краткой иллюстрацией конкретных фактов. Разница между пресс-конференцией и брифингом — во временных отрезках, которые на них отводятся. Брифинг не может быть более 20–30 мин. Такой короткий временной отрезок предполагает, что ведущий брифинга может держать ситуацию в руках. 10 мин, как правило, отводится выступающему, 10–20 мин — на блиц-ответы на вопросы журналистов. Брифинг можно провести стоя, не рассаживая журналистов и выступающих за столы. Брифинги организуются в случаях чрезвычайных происшествий, общественных скандалов (массовых отравлений, срывов в работе транспорта, связи и т.д.), чтобы дать объяснения происшедшему, его причинам, немедленно предотвратить возможные ошибки и преувеличения по этому поводу, распространяемые через СМИ.

Правила проведения пресс-конференций и брифингов

1. Добиться четкого определения темы, цели и соответствующей подготовленности (статистические данные, графики). Необходимы содержательность и смысловая насыщенность изложения, исчерпывающая аргументация любой оценки, любого вывода.

2. Подготовить раздаточный материал очень продуманно. Он должен быть составлен так, будто обо всем предстоящем никто никогда и ничего не слышал. Чем проще терминология и понятнее суть, тем легче достигнуть рефлексии со стороны журналистов.

3. Продумывать очень подробно сценарий хода пресс-конференции, учитывая, кто что скажет, какую роль и когда будет играть.

4. Приветствовать журналистов доброжелательно, но не подобострастно. Обязательно представление участников и оглашение предлагаемого плана конференции.

5. Использовать максимально короткие доклады и демонстрацию любого наглядного материала, поскольку журналисты постоянно слышат новые заголовки для своих статей и сообщений.

6. Использовать логически последовательную аргументацию, избегая внутренних противоречий в сообщении.

7. Запланировать достаточно времени на вопросы журналистов, не создавая ситуацию фрустрации, неудовлетворенности в связи с несбывшимися ожиданиями.

8. Отслеживать продолжительность пресс-конференции — максимум 40 мин, после чего обеспечить возможность работы журналистов с отдельными участниками.

9. Помнить, что журналисты не верят в альтруизм. Поэтому следует не отрицать своих собственных бизнес-интересов, но четко и уверенно презентовать пользу идеи или продукта для третьих лиц; лучший вариант — когда ясно видна выгода для обеих сторон одновременно.

10. Стараться быть искренне, подчеркнуто доброжелательным по отношению ко всем журналистам. У журналистов существуют такие профессионально значимые личностные качества, как обостренное чувство справедливости и высокоразвитое чувство собственного достоинства.

Презентация

Презентация — самостоятельная акция, которая может выступать в форме приема, представления компании, первых лиц, новой продукции компании приглашенной аудитории. Как правило, презентация компании проводится по случаю ее открытия или создания, ежегодной демонстрации новых достижений, новых видов продукции, услуг, нового лица компании. Презентуется то, что можно увидеть, потрогать, попробовать или прочитать. При выходе на новые рынки сбыта также организуется презентация компании в стране, где открываются филиал, подразделение или представительство. Презентации отличаются от пресс-конференции прежде всего большим количеством приглашенных от различных общественных кругов, большим акцентом на культурную программу, а главное — тематикой. Если пресс-конференции обычно посвящены проблемным темам, то презентации связаны с определенными конкретными результатами в деятельности компании, к которым есть смысл привлечь внимание СМИ и общественности. Презентации устраиваются для потенциальных потребителей, покупателей, партнеров, инвесторов, обязательно приглашаются представители СМИ. Продолжительность презентации в каждом конкретном случае зависит от представляемого материала. Естественной особенностью всякой презентации является ограниченность ее продолжительности. Презентация, как и пресс-конференция, предусматривает сессию вопросов-ответов.

Проведение презентации включает следующие этапы.

1. Определение цели и ее приоритетов в области привлечения новых клиентов, формирования имиджа компании, привлечения новых партнеров, в том числе выгодных поставщиков, инвесторов, улучшения отношений с местными органами власти, определенными кругами общественности.

2. Обоснование концептуализации презентации путем формирования идеи, определения места и сроков проведения, состава участников и размеров совокупных затрат. Целесообразно начинать презентацию во второй половине дня, ее продолжительность не более 4 ч, в том числе торжественная часть и культурная программа — 1,5–2 ч, ужин или фуршет — 2 ч.

3. Разработка программы презентации. Назначается ответственный (ведущий), занимающий высокий пост в администрации компании и владеющий ораторским искусством и навыками международного этикета. Как правило, сценарий презентации следующий:

ведущий представляет руководителей компании и важных гостей;

показываются рекламные фильмы длительностью 7–12 мин с сюжетами, отражающими идею презентации (инновационность, общественная значимость, актуальность и оригинальность объекта презентации);

ведущий предоставляет слово руководителям компании для кратких сообщений на 2–3 мин с демонстрацией образцов, макета новых видов продукции, технологий;

отводится время на вопросы присутствующих и ответы на них руководителей компании и ведущих специалистов;

ведущий предоставляет слово гостям для выступления с пожеланиями, комментариями, поздравлениями, предложениями и конструктивными замечаниями; предусматривается вручение сувениров, памятных альбомов, значков, адресов;

заключительная часть предполагает проведение банкета, фуршета, неформальный обмен информацией, контакты и другие формы делового PR-общения.

Ведущему полезно знать типы вопросов, способных нести опасность для презентации: вопрос — скрытое возражение, оборонительный вопрос, испытующий вопрос, вопрос-демонстрация, вопрос-вызов и т.п.

1. Вопрос-возражение — задается в ситуациях, существенно угрожающих интересам того, кто этот вопрос задает. Справиться с этим можно при помощи обычных приемов:

не занимать оборонительную позицию;

переформулировать вопрос для себя;

не вступать в предлагаемый спор;

упомянуть о выгодной стороне дела.

2. Вопрос-переадресация — задают в случаях, когда предложение ведущего может задеть интересы того, кто задал вопрос. Обычный способ успешно справиться — это переадресовать вопрос самому задающему, добиться, чтобы он разговорился, затем, если есть затруднение разрешить вопрос на фактическом уровне, передать его другим членам группы.

3. Вопрос-демонстрация — задают с целью показать коллегам, как хорошо информирован задающий вопрос. Здесь уместна публичная похвала знаний оппонента, подтверждающих то, как он осведомлен и компетентен.

4. Вопрос-испытание — предназначен для проверки знаний и опыта ведущего. Основное здесь — не оправдывать своего незнания и некомпетентности в данном вопросе. Полезно пообещать задавшему вопрос выяснить неизвестное и выполнить это обещание.

5. Вопрос-компромисс — задается, когда оппонент высказывает некоторое суждение, конфликтогенное по своему потенциалу. Направлен на предупреждение возникновения конфликта и примирение оппонирующих сторон путем перефразирования прозвучавшего высказывания со смягчением формулировки.

6. Вопрос-вызов — звучит, когда ведущий высказывает некоторое суждение, неосторожно посягающее на область знаний одного из зрителей. Оптимально — мгновенно отступить, сохраняя достоинство, возвращая оппоненту права в его владениях и по возможности спросить у него совета.

7. Вопрос-предупреждение — задается, когда оппонент высказывает резкое суждение, конфликтогенное по сути. Направлен на предупреждение возникновения конфликта путем демонстрации своей решимости отстаивать свою точку зрения и способности ее рационально аргументировать.

В целом трудные вопросы лучше всего переадресовывать коллеге-эксперту, другому члену аудитории, предложить для всеобщего обсуждения. Можно также отсрочить ответ на сложный вопрос, дать себе время для обдумывания, но обязательно вернуться к нему в дальнейшем. В любом случае их нельзя замалчивать, уходить от них, это может произвести на подготовленную аудиторию, искушенную в ведении дискуссий, крайне неблагоприятное впечатление и породить недоверие ко всей сообщенной информации.

Круглый стол и дискуссия — одна из форм обсуждения идеи, проблемы, имеющей значение для широких кругов общественности; участниками круглого стола являются авторитетные представители науки, бизнеса, деловых кругов, общественных и государственных организаций. Участие в круглых столах высших руководителей коммерческих компаний, спонсорство их проведения способствуют повышению имиджа и популярности компании. Тема и обсуждаемые вопросы круглого стола планируются и объявляются заранее. Участников круглых столов знакомят с ними приблизительно за 10–14 дней до начала заседания. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, материалы для демонстрации, цифры и факты, что делает обсуждение более конструктивным и предметным. Число участников обычно не превышает 14–15 человек. Карточки — идентификаторы участника облегчают общение друг с другом, позволяя сделать его более непринужденным и оживленным и снимая некоторые технические барьеры групповой коммуникации.

Работу круглого стола организует и направляет ведущий или модератор, обладающий высоким уровнем коммуникативной компетентности, опытом и навыками ведения подобных мероприятий и хорошо подготовленный по тематике обсуждения. Перед началом обсуждения и выступлений участники коротко представляются всем присутствующим. Как правило, это происходит по порядку занятия участниками мест за столом (по часовой стрелке). Ведущий предлагает порядок обсуждения и объявляет регламент для каждого выступающего в соответствии с важностью его выступления. В процессе обсуждения ведущий/модератор следит за соблюдением регламента, тактично предлагая прерваться или, наоборот, выделяя дополнительное время. Особенно важно для успеха мероприятия адекватное и корректное использование модератором соответствующих коммуникативных техник активного слушания, таких как воспроизведение, перефразирование, развитие, резюмирование и пр. В некоторых ситуациях возможно и применение известных психологам техник и приемов нерефлексивного слушания, позволяющего избежать обострения возникших противоречий, смягчить позицию какого-либо участника дискуссии, предупредить возникновение конфликтогенной ситуации. Совершенно необходимо владение ведущим эффективными приемами снятия психоэмоционального напряжения, которые он может отработать предварительно на социально-психологических тренингах общения под руководством опытного специалиста-психолога.

Заканчивая обсуждение, ведущий коротко, в пределах 2–3 мин, делает резюме, подытоживая сказанное, акцентируя нужные моменты обсуждения и выводов участников, а также интерпретируя всю озвученную информацию в желательном ключе, исходя из конечных целей PR-деятельности компании.

4. Понятие пр-кампании. Типологические особенности пр-кампании.

PR – прежде всего личное или персональное общение. Это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанной на правде и полном информировании (Эм Блек).

PR–кампания – это многократное использование PR средств, рекламных материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на мнения и отношения людей. PR –кампания – это комплекс различных мероприятий включающий в себя сферы деятельности: рекламу, PR, брендинг (клеймо, знак, логотип), promotion, direct marketing, устных кампаний разработанных в соответствии с программой маркетинга и направленный на потребителей товаров и услуг, предоставляющих соответствующий сегмент рынка, с целью вызвать их реакцию, а также способствовать фирме решить свои стратегические цели. Promotion – демонстрация товаров, линии продукта, отдельная акция стимулирования сбыта. Direct marketing – адресная рассылка по базе данных. Устные кампании – общение персонала или компании.

Целью PR –кампании является: формирование имиджа, поддержание репутации, создание паблисити. PR –кампания готовит будущий рынок. Создает потребителю, находящемуся пока в пассивном состоянии, благоприятную обстановку для принятия положительного решения в пользу идей, товаров, услуг. PR –кампания организует общественное мнение.

Основные средства PR – кампании: престижная реклама, все виды PR –обращения, direct mail, арсенал корпоративных отношений, ср-ва поддержания политических, экономических и др. отношений, специальные события и др. В PR –кампании существует технология, которая называется Product Placement. Pr. Plac. (переводится как размещение товара) предполагает размещение товаров, услуг, персоны, фирмы в контексте худ. фильма, телесериала или муз. клипа. Первая скрытая реклама была снята в фильме Дж. Бонд 007 – это BMW. Omega, Martini.

Типология кампаний в PR. Типология PR напрямую зависит от маркетинга фирмы и может подразделяться по признакам:

по основному объекту организации и проведения кампаний. Объектом может быть все – товар, орган., персона, полит. Партия и т.д.

по преследуемым целям кампании подраздел. на:

а) вводящие – обеспеч. внедрение на рынок товаров и услуг.

б) напоминающие кампании – обеспечивающие поддержание спроса на тов/услуг особенно в период межсезонья.

в) утверждающий хар-р способствует росту сбыта товара.

г) имиджевая кампания рассчитана на поддержание статуса, образа фирмы в глазах конкурентах, партнерах и общественности.

по ролевым и содержательным функциям, в зависимости от типа конкурентов: 1 тип виаленты (лидеры имеющие 40% доли на рынке), 2 тип патиенты (претенденты на лидеров имеющие 30% доли на рынке), 3 тип эксплеранты (инноваторы 20% доли на рынке) и 4 тип коммуниканты (новички оказавшиеся в рыночных нищах, 10%).

по степени охвата рынка, кампании могут быть нацелены на один сегмент, на несколько сегментов и на массовый рынок.

по продолжительности проведения кампании: эпизодические – направлены на решение локальной задачи. Среднесрочная – на решение ряда задач от 2х месяцев. Долгосрочные – до 9 мес. иногда до года.

по характеру использования ср-в распространения кампании: монокампания (1 ср-во СМИ) и поликампания (несколько ср-в).

по бюджетной составляющей: от лица заказчика/рекламодателя, от источников спонсоров и заинтересованных лиц, смешанное бюджетирование (заказчиков и спонсоров).

5. Особенности планирования пр-кампании.

|

6. Количественные и качественные критерии эффективности pr-кампании.

По мнению А. Чумикова, при оценке эффективности PR прежде всего следует учесть тот факт, что связи с общественностью – это вид информационной деятельности, следовательно, измерению подлежит то, что связано с производством и использованием информационных продуктов. Конкретно могут учитываться и подсчитываться

следующие параметры.

Во-первых, количество подготовленных информационных продуктов, среди которых следует выделить базовые информационные продукты (справка о результатах исследования, стратегическая концепция, тактический план, сценарий акции, рабочая смета) и оперативные информационные продукты (информационный пакет, письмо, релиз, анонсы, приглашения и т.д.). Возможна не только количественная, но и качественная оценка этого параметра – тестирование (и последующая корректировка) подготовленного информационного продукта.

Во-вторых, «количество лиц/организаций/СМИ, получивших подготовительные информационные продукты». «Набор позиций», которые на данном этапе подлежат изучению и измерению, следующий: адресаты, которым направлены оперативные информационные продукты (по списку, предоставленному заказчиком, и списку, составленному PR-специалистом в результате анализа целевых аудиторий), и адресаты, получившие направленные информационные продукты (список включает в себя перечень организаций/СМИ, где зафиксирован сам факт получения информации, и перечень организаций/СМИ, где последовала какая-либо реакция на полученную информацию).

В-третьих, «количество изменений, произошедших в результате получения информационных продуктов». Среди показателей данного ряда могут быть выделены параметры, «подверженные» прямым, непосредственным, точным измерениям (количество субъектов, отреагировавших на полученную информацию, персон, пришедших на спецмероприятие, количество СМИ, разместивших полученную информацию, и т.д.), и параметры, характеризующие косвенные, приблизительные, ориентированные измерения (процент участников целевой аудитории, изменивших свое мнение/отношение, сменивших/сформулировавших свои интересы, потребности, ценности в соответствии с ожиданиями заказчика, совершивших желательные для заказчика действия в направлении предложенного товара или услуги).

Весьма важной представляется мысль А. Чумикова о том, что следует разделить все показатели оценки PR-деятельности на две группы: поддающиеся планированию и прогнозированию, вплоть до фиксации в соответствующих разделах договоров на PR-обслуживание, и не поддающиеся планированию и прогнозированию, «поскольку мотивация к совершению действий, а тем более глубинные изменения ценностных ориентации являют результатом большой совокупности факторов, где PR-обеспечение фигурирует лишь в виде отдельной и не всегда доминирующей составной части». К этому виду показателей автор относит как раз «изменения мнений, ценностей, поведения» участников целевой группы, замечания, что оценка этих факторов возможна лишь при условии проведения серьезных исследований, способных выявить как реальные изменения, так и иерархию факторов, им способствующих, причем этот вид измерения следует характеризовать как «мягкий и ориентированный».

В-четвертых, «количество информационных циклов, связанных с производством и использованием информационных продуктов». Под циклами имеется в виду количество операций по подготовке/рассылке/отслеживанию на уровне обратной связи эффекта, произведенного информационными продуктами (чем больше операций, тем выше количественный уровень эффекта).

С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум, анализируя теорию и практику оценки эффективности, предлагают связать ее с понятием «оценочного исследования» и выделяют три ее основных этапа: оценку на этапе концептуализации и разработки программ, мониторинг и отчетность реализации программы, оценку целесообразности программы с точки зрения ее итогового воздействия и эффективности».

На этапе подготовки PR-кампании («концептуализация и разработка программы») следует прежде всего еще раз оценить адекватность исходной информации, провести анализ организации и пригодность программы, избранной тактики и стратегии сообщений именно для данных целевых групп и данной организации; заключительной фазой оценки этапа подготовки программы является анализ качества сообщений и других элементов презентации. Основными методами исследования здесь выступают анализ, «тесты на удобочитаемость», в целом мониторинг СМИ.

На этапе реализации («мониторинг и отчетность реализации программы») оцениваются следующие параметры:

1) количество сообщений, переданных СМИ, и запланированных PR-действий;

2) количество размещенных в СМИ сообщений и выполненных PR-действий;

3) количество лиц, получивших сообщение и охваченных PR-действиями;

4) количество лиц, обративших внимание на сообщения и PR-действия.

Основными показателями являются: количество публикаций, распространенных PR-текстов, переданных СМИ сообщений, охват целевых аудиторий. Авторы отмечают, что весьма часто оценка результатов всей кампании осуществляется именно на этапе реализации, однако оцениваемые показатели достаточно формальны, не позволяют судить о реализации глобальных целей программы, являются всего лишь данными об использованных ресурсах и проведенных мероприятиях (т.е. средствах), а не о желаемом результате (т.е. цели).

Реально результаты PR-кампании возможно оценить только на этапе «оценки целесообразности программы с точки зрения ее итогового воздействия и эффективности».

С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум предлагают следующие параметры, которые должны быть оценены на данной фазе:

1) количество членов целевой группы, изучивших содержание сообщения;

2) количество таких лиц, изменивших свои убеждения;

3) количество лиц, изменивших свое к нему отношение;

4) количество членов целевой аудитории, которые выполнили действия, запланированные программой;

5) количество членов целевой аудитории, которые повторно выполнили действия, запланированные программой;

6) изменения в социальной и культурной сферах.

Основная задача PR-кампании – не только добиваться результатов, но и уметь измерить их; основой такого измерения является сравнение показателей знания, осведомленности, понимания и т.д. до и после реализации кампании; изменения в поведении измеряются в отчетах о поведении, создаваемых «на основе опросов, прямого наблюдения за действиями представителей целевой аудитории, а также косвенных данных, которые могут быть получены методом изучения документации или отслеживания поведения представителей экспериментальной и контрольных групп»

Профессиональное PR-сообщество выработало для оценки итогов своей деятельности ряд способов. Самым очевидным является способ оценки степени достижения поставленных целей, то есть качественная оценка итогов.

Как пишет А.Н. Чумиков, «качество может быть определено исходя из:

А) уровня выполнения поставленных заказчиком задач. В этом случае заказчик не тратится на исследования, сам формулирует текущую ситуацию и запрашивает от ПР-специалистов меры по ее оптимизации. Когда эти меры предоставляются, заказчик говорит: "Вы отлично выполнили свою работу" или "Ваша работа никуда не годится". При данном подходе, который наиболее распространен в современной российской практике, информационный продукт и действительность существуют во многом обособленно, параллельно; Б) тестирования (и последующей корректировки) подготовленного информационного продукта на предмет его соответствия действительности с помощью проведения репрезентативного исследования, опроса экспертов или фокус-группы. В этом случае заказчик просит ПР-специалиста подготовить такой информационный продукт, который способен произвести желаемый эффект; В) эффекта от последующего использования информационного продукта».

Для эффективной реализации данного метода оценки решающую роль приобретает степень конкретизации поставленных целей и задач. При этом уровень квантификации может существенно различаться: от сравнительно субъективных оценок до относительно объективных, подтвержденных числовыми показателями. Условием объективной качественной оценки является постановка измеримых PR-целей. Такие целевые ориентиры, заданные на этапе планирования PR-деятельности, должны: точно описывать желаемый результат (повысить осведомленность или отношения, расставить предпочтения, принять установку, увеличить объем продаж и т.д.); точно определять одну или несколько целевых аудиторий; быть измеряемыми – концептуально и практически (содержать параметры измерения); включать сроки, когда цель должна быть достигнута .

Поскольку конечной целью PR-деятельности в любом случае является воздействие на общественное сознание, непременным условием оценки итогов становится исследование общественного мнения. Как писал один из первых президентов Российской ассоциации по связям с общественностью С. Беленков: «"конечное" качество и воздействие на общественное мнение можно измерить и оценить только на основании замеров самого общественного мнения, а эта часть РR-работы даже в самых лучших компаниях зачастую занимает не самое главное место. Качественный PR начинается и заканчивается исследованием общественного мнения, что уже хорошо поняли на Западе, где солидные фирмы выделяют на исследования не менее 10% всех РR-расходов».

7. Выбор средств массовой коммуникации в организации и проведении pr-кампании.

Умение выстраивать эффективное взаимодействие с журналистами - залог успеха информационной активности любой компании.

СМИ являются самым сильным каналом воздействия на формирование общественного мнения. Ведущая роль СМИ в формировании общественного мнения отражается в их определении как четвертой власти. Примерно четвертую часть времени бодрствования человек испытывает воздействие СМИ.

СМИ - информационные агентства, пресса, радио, телевидение, интернет - это и есть основной канал распространения PR в массы. Взаимодействие со СМИ может иметь самые разные формы. Умение выстраивать эффективное взаимодействие со СМИ - залог успеха информационной активности любой компании.

Взаимодействие со СМИ незаменимо в работе любой компании, так как именно таким образом осуществляется контакт с самой разной аудиторией.

Чем крупнее или известнее компания или персона, тем интенсивнее взаимодействие со СМИ. Именно способность быстро достигать аудиторию определяет взаимодействие со СМИ при формировании имиджа и репутации.

Взаимодействие со СМИ включает в себя следующие направления:

1. Формирование группы журналистов по полному списку СМИ.

2. Создание пресс-кита компании (пресс-кит - сборник нескольких PR-документов, обычно раздаваемый журналистам во время различных PR-мероприятий (пресс-конференций, презентаций…)).

3. Подготовка и регулярное распространение нашими PR-менеджерами в СМИ информационных материалов (создание информационных поводов, написание пресс-релизов, аналитических и имиджевых статей, обзоров рынка с упоминанием имени клиента).

4. Организация и проведение брифингов, пресс-конференций, пресс-туров.

5. Организация эксклюзивных интервью с руководством компании.

6. Организация тестов услуг и товаров клиента.

7. Подготовка и размещение публикаций в печатных СМИ и в Интернете.

8. Подготовка и размещение сюжетов на радио и ТВ.

СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ:

Существует девять ключевых вопросов для достижения ясности в построении стратегии взаимодействия со СМИ.

Разработка стратегии взаимодействия со СМИ требует глубокого понимания того, где Вы находитесь, куда Вы хотите продвинуться, как Вы можете достичь этого.

Строить стратегию взаимодействия со СМИ помогают ответы на девять ключевых вопросов:

1. Цели взаимодействия со СМИ (чего мы хотим?).

Цели взаимодействия со СМИ определяются в долгосрочной, среднесрочной и ближнесрочной перспективе. Важно также определить цели взаимодействия со СМИ по содержанию и по форме. Чем более ясной и конкретной будет цель взаимодействия со СМИ, тем более эффективным будет процесс планирования взаимодействия со СМИ.

2. Аудитория (кто это может нам дать?).

Это может быть непосредственная, прямая аудитория. А могут быть и те, кто больше всего на них влияют. Но в любом случае PR-менеджерам необходимо четко знать, кто в данном случае те люди, к которым PR-агентство ищет подходы через взаимодействие со СМИ.

3. Послание (что им нужно услышать?).

Исходя из целей и особенностей целевой группы, PR-агентство может себе представить то послание, которое может повлиять на аудиторию наилучшим образом благодаря взаимодействию со СМИ.

4. Говорящие (от кого им это нужно услышать?).

Повлиять на целевую аудиторию сами PR-менеджеры могут не всегда, но стоит найти тех, кому эти люди больше всего доверяют. И, конечно, нельзя забывать про разнообразие PR-технологий.

5. Передача (как мы можем сделать так, чтобы они это услышали?).

Очень важно какие СМИ читает и слушает целевая аудитория, на что обращает внимание, можно ли на нее влиять через статьи, официальные письма, обращения.

6. Ресурсы (что у нас есть?).

Перед началом действий следует тщательно рассмотреть уже имеющиеся ресурсы взаимодействия со СМИ: это могут быть и готовые информационные материалы, и опыт работы, организации, работающие по данной тематике, и талант PR-менеджера.

7. Пробелы (что нам нужно развить?).

После тщательного изучения имеющихся ресурсов для взаимодействия со СМИ нужно определить, каких необходимых для выполнения PR задачи ресурсов недостает. Это может быть недостаток доступа к СМИ, отсутствие необходимых исследований проблемы, слабые взаимоотношения между вовлеченными организациями. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов должно исходить только из выявленных на этом этапе нужд.

8. Первый шаг (с чего мы начнем?).

Каковы могут быть краткосрочные простые PR цели или PR проекты, которые могут помочь собрать нужных людей, с которыми можно сделать следующие шаги.

9. Оценка (как мы увидим, что это работает?).

Проводниками информационных обращений являются каналы коммуникации и носители информации.

Выбор средств распространения информационных обращений определяется количеством контактов целевой аудитории, которое может обеспечить конкретный носитель и канал информации с учетом стоимости размещения там информационного обращения. Одним из основных каналов коммуникации являются СМИ, последнее время большое внимание уделяется электронной коммуникации, обеспечивающей доступ к виртуальной аудитории.

Медиа-планирование предназначено для определения экономически оптимального состава и графика размещения информационных обращений и материалов в средствах массовой информации.

В результате медиа-план фиксирует:

![]() типы

и состав используемых коммуникационных

средств;

типы

и состав используемых коммуникационных

средств;

каналы и носителей информации, а также характеристики размещения информационных обращений и материалов;

структуру информационных обращений: размер, место, продолжительность и т.д.;

график информационных обращений и интенсивность информационного давления.

Основные показатели для составления медиа-плана:

широта охвата аудитории – Reach, coverage;

частота информационных контактов – Frequency;

стоимость информационного воздействия в расчете на 1% населения или на 1000 чел. – Cost per rating point (CPP), Cost per thousand (CPT).

-69-

Для повышения эффективности медиа-планирования разработана детальная система показателей, например:

размер аудитории по целевой группе;

профиль аудитории;

полезная аудитория;

пересекающаяся аудитория;

полезная непересекающаяся аудитория;

степень полезного проникновения;

коэффициент обращения;

темп накопления аудитории;

рейтинг, совокупный оценочный рейтинг;

и другие показатели.

Медиа-планирование осуществляется на основе медиа-исследований, которые, как правило, проводят специализированные агентства. Для медиа-планирования применяются компьютерные программы с обновляемыми базами данных, например, Galileo.

8.Составляющие pr-кампании. Этапы организации и планирования pr-кампании.

Основные составляющие PR-кампании

PR–кампания – это комплексное, многократное использование

PR–средств, а также рекламных материалов в рамках единой концепции и проведения общего плана воздействия на мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити.

Основные этапы организации и проведения пиар кампании.