- •Признаки сходства позвоночных с беспозвоночными

- •Контрольная работа

- •Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Ланцетник

- •Класс Костистые рыбы. Речной окунь

- •Экология рыб

- •Тема. Класс Земноводные

- •Экология земноводных

- •Контрольная работа

- •Контрольная работа № 49

- •Тема. Класс Птицы

- •Задание 44

- •Экология птиц

- •Задание 45

- •Экология млекопитающих

Класс Костистые рыбы. Речной окунь

Строение тела. Форма тела веретеновидная, обтекаемая, уплощенная с боков. Тело состоит из головы, туловища и хвоста. Непарные плавники — спинной, хвостовой, подхвостовой; парные — грудные, брюшные. Грудные плавники опираются на плечевой пояс, брюшные — на тазовый.

Покров. Кожа, покрытая костными чешуями; в коже имеются железы, выделяющие слизь. Окраска чешуи темная на спине, с поперечными полосами на боках и желтовато-белая на брюшной стороне.

Скелет. Слагается из черепа, позвоночника, связанных с ним ребер, скелета плечевого и тазового поясов конечностей. Череп состоит из мозговой коробки, челюстных костей, жаберных дуг и жаберных крышек. Лопасти плавников поддерживаются костными лучами. Скелет костный. Позвоночник состоит из позвонков, подразделяющихся на туловищные и хвостовые. Туловищные состоят из тела с поперечными отростками и верхней дуги. Верхняя дуга образует спинномозговой канал. К поперечным отросткам прикрепляются ребра. У хвостовых позвонков нижние дуги (поперечные отростки) соединяются, а по образовавшемуся каналу проходят кровеносные сосуды, поэтому он называется гемальным.

Мышцы. Сегментированные, однотипные, опираются на позвоночник, особенно мощные мышцы спины и хвоста. Сегменты мышц скреплены тонкими мышечными косточками. Мышцы обеспечивают также движения плавников, челюстей, жаберных крышек.

Пищеварительная система. Рот с зубами, глотка, пищевод, желудок, тонкий кишечник, куда впадают протоки печени и поджелудочной железы, задний отдел кишечника, анальное отверстие. К печени прилегает желчный пузырь. От переднего отдела кишечника обособляется плавательный пузырь, наполненный смесью газов. Он облегчает вертикальное перемещение рыбы в толще воды.

Дыхательная система. Жабры, состоящие из четырех пар дуг, с расположенными на них лепестками и тычинками. Рыба заглатывает ртом воду, пропускает ее через жабры, где происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа, а также задерживается добыча.

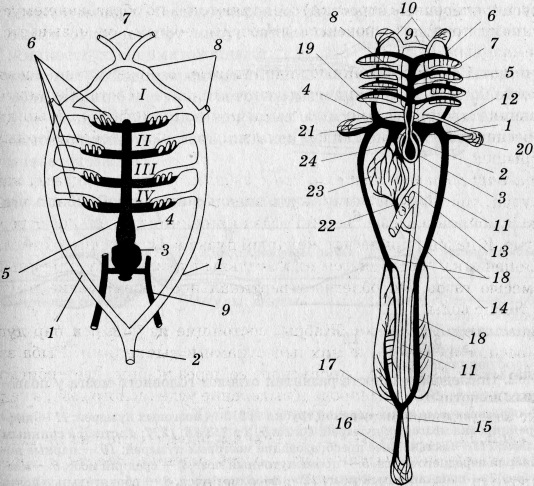

Кровеносная система. Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. Один круг кровообращения. Венозная кровь проходит через предсердие, затем через желудочек сердца, попадает в аорту, приносящие артерии, которые в жабрах многократно ветвятся на капилляры. В жабрах происходит газообмен, в результате чего кровь насыщается кислородом и становится артериальной. Жаберные капилляры собираются в выносящие артерии, затем в спинную аорту, которая разносит по телу артериальную кровь. В клетках тела происходит газообмен: кровь отдает кислород и насыщается углекислым газом. Вены впадают в предсердие и приносят венозную кровь; брюшная артерия выносит из желудочка сердца также венозную кровь. Главные артерии: брюшная аорта, приносящие артерии, выносящие артерии, сонные артерии, спинная аорта, подключичные артерии. Главные вены: хвостовая, правая и левая задние кардинальные вены*, передние яремные (передние кардинальные) вены, подкишечная вена. Воротные системы: печени, почек. У рыб кровь красная. Имеются эритроциты (с ядром), лейкоциты, тромбоциты.

Рис. Схема кровеносной системы рыбы в головном отделе:

I, II, III, IV — артериальные дуги жаберных артерий; 7 — корни аорты, 2 — спинная аорта, 3 — предсердие, 4 — желудочек, 5 — брюшная аорта, 6 — приносящие и выносящие артерии жабр, 7 — сонные артерии, 8 — головное кровообращение, 9 — парные кардинальные вены. Венозная кровь обозначена черным цветом

Рис. Схема кровеносной системы костистой рыбы:

1 — венозный синус (пазуха), 2 — предсердие, 3 — желудочек, 4 — луковица аорты (у других групп — артериальный конус), 5 — брюшная аорта, 6 — приносящие жаберные артерии, 7 — выносящие жаберные артерии, 8 — корни спинной аорты, 9 — круг, соединяющий на головном конце корни аорты, 10 — сонные артерии, 11 — спинная аорта, 12 — подключичная артерия, 13 — кишечная артерия, 14 — брыжеечная артерия, 15 — хвостовая артерия, 16 — хвостовая вена, 7 7 — воротная вена левой почки, 18 — задние кардинальные вены, 19 — передняя кардинальная вена, 20 — подключичная вена, 21 — кювьеров проток (образуются протоки от слияния передних и задних кардинальных вен), 22 — воротная вена печени, 23 — печень, 24 — печеночная вена

Выделительная система. Парные туловищные почки, расположенные вдоль позвоночника в виде вытянутых темно-красных тел. От них отходят мочеточники, по которым моча стекает в мочевой пузырь, а затем удаляется через мочевое отверстие наружу.

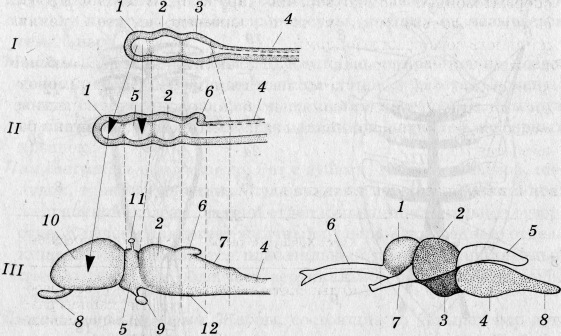

Рис. Последовательность развития отделов головного мозга у позвоночных животных:

I — образование на конце нервной трубки 1, 2, 3 — мозговых пузырей; II — дифференцировка мозговых пузырей: 1 в 1 и 5, 2 в 2, 3 в 6, 12,7; 4 остается спинным мозгом; III — дальнейшее преобразование мозговых пузырей: 10 — парные полушария переднего мозга, 5 — промежуточный мозг, 2 — средний мозг, 6 — мозжечок, 7 — продолговатый мозг, 12 — варолиев мост, 8 — обонятельные доли, 9 — гипофиз, 11 — эпифиз

Рис. 93. Мозг рыбы (справа)

Нервная система. Центральная нервная система представлена спинным и головным мозгом, периферическая — нервами. Спинной мозг находится в спинномозговом канале позвоночника. Головной мозг состоит из пяти отделов — переднего, промежуточного, среднего, продолговатого мозга и мозжечка, защищенных костями черепной коробки.

Органы чувств. Органы зрения — глаза, орган слуха — внутреннее ухо, органы обоняния в парных обонятельных капсулах, орган вкуса (вкусовые почки) в ротовой полости и на губах. Боковая линия — орган, воспринимающий направление перемещения воды, ее давление и силу потока. Осязательные клетки разбросаны по всему телу.

Размножение. Раздельнополые животные. У самок яичник непарный (закладывается как парный, но сливается на ранних этапах онтогенеза); яичник заполнен икринками — яйцами. У самцов парные семенники — молоки, в которых развиваются сперматозоиды. Оплодотворение наружное. В период нереста самки откладывают икру, самцы изливают на нее семенную жидкость со сперматозоидами.

Развитие. Оплодотворенная яйцеклетка (икринка) делится, проходя стадии бластулы, гаструлы, затем (на 9-14-й день) образуется личинка. Личинка покидает оболочку икринки и начинает самостоятельную жизнь, питаясь планктоном. Из личинки развивается малек.

Таблица. Сравнительная характеристика классов рыб

|

|

|

|

|

|

Признак |

Класс Хрящевые рыбы |

Класс Костные рыбы |

|

|

Основные отряды |

Акулы, скаты |

Осетровые, сельдеобразные, карпообразные, двоякодышащие, кистеперые. (Подавляющее большинство рыб.) |

|

|

Скелет |

Хрящевой |

Костный. К позвонкам прикреплены ребра |

|

|

Хорда |

Значительные остатки хорды сохраняются между позвонками или в виде стержня, проходящего в позвоночнике |

Незначительные остатки сохраняются в промежутках между позвонками. (Хорошо развитая хорда сохраняется только у примитивных групп данного класса.) |

|

|

Чешуя |

Плакоидная; в ее образовании участвует и дерма, и эпидермис. Сама дентиновая пластинка с зубцом образована дермой, а эмалевый чехлик, покрывающий зубец, является производным эпидермиса |

Строение чешуи упрощено. Она костная и представляет собой тонкие костные пластинки, образующиеся только за счет дермы |

|

|

Жабры |

Жаберные пластины, прикрепленные к жаберным дугам. 5-7 пар жаберных щелей, открывающихся на поверхности тела самостоятельными отверстиями. Жаберные крышки отсутствуют |

Жаберные лепестки и тычинки, прикрепленные к четырем жаберным дугам. Покрыты жаберными крышками |

|

|

Механизм дыхания |

Несовершенен, так как не способны активно заглатывать воду. Она поступает за счет того, что эти рыбы постоянно плавают с открытым ртом |

Более совершенен, так как вода активно заглатывается |

|

|

Положение парных плавников |

Горизонтальное |

Негоризонтальное, вдоль туловища |

|

|

Форма хвостового плавника |

Неравнолопастный — с большой верхней и малой нижней лопастями, расположен вертикально |

Как правило, внешне равнолопастный, расположен вертикально |

|

|

Положение рта |

На брюшной стороне (в связи с тем, что передняя часть головы вытянута в удлиненное рыло) |

На передней части головы |

|

|

Брызгальца |

Хорошо развиты, расположены за глазами |

У большинства видов отсутствуют |

|

|

Плавательный пузырь |

Отсутствует |

Имеется у большинства видов |

|

|

Особенности строения кишечника |

В кишечнике имеется спиральный клапан. Кишечник заканчивается клоакой |

У подавляющего большинства видов спиральный клапан отсутствует (имеется лишь у самых примитивных). В начальной части тонкого кишечника имеются слепые выросты — пилорические придатки, увеличивающие всасывающую поверхность. Кишечник открывается наружу анальным отверстием |

|

|

Артериальный конус в сердце |

Имеется |

Как правило, отсутствует. (Сохраняется только у примитивных групп класса.) Вместо него развивается луковица аорты |

|

|

Особенности строения выделительной системы |

Моча выводится в клоаку |

Моча выводится наружу через мочевое отверстие. (Клоака имеется лишь у незначительного числа видов.) |

|

|

Оплодотворение |

Внутреннее |

Наружное |

|

|

Особенности размножения |

Самки откладывают немногочисленные крупные яйца в роговой оболочке. Многим видам свойственно яйцеживорождение и живорождение |

Самки выметывают огромное число мелких икринок. Внутреннее оплодотворение и живорождение свойственны немногим видам |

|

|

|

|

|

|

Таблица Сравнительная характеристика основных отрядов класса Костных рыб

|

|

|

|

|

||

|

Название отряда, представители, местообитание, значение |

Особенности внешнего строения |

Особенности внутреннего строения |

|

||

|

Осетровые (белуга, севрюга, осетры, стерлядь). Моря и пресные водоемы; большинство — проходные рыбы. Ценные промысловые рыбы, дающие высококачественное мясо и черную икру |

1. Древние костные рыбы, поэтому наряду с особенностями строения, свойственными костным рыбам, имеются и черты сходства с хрящевыми рыбами: имеется рыло, рот в виде поперечной щели, расположен на брюшной стороне тела, есть брызгальце. Грудные и брюшные плавники расположены горизонтально, хвостовой плавник неравнолопастный. 2. Жаберные крышки имеются. 3. Чешуя костная, в виде пяти рядов ромбических пластинок («жучек») |

1. Имеются следующие черты сходства с хрящевыми рыбами: хорда сохраняется всю жизнь; скелет в основном хрящевой, тела позвонков не развиты; желудочек сердца переходит в артериальный конус; в кишке имеется спиральный клапан. 2. В черепе имеются накладные и хондральные кости. 3. Плавательный пузырь имеется, соединен с пищеварительной системой. 4. Икра мелкая, многочисленная. 5. Оплодотворение наружное |

|

||

|

|

|

|

|

||

|

Сельдеобразные (сельдь, тюлька, килька, сардина). Имеют большое значение в рыбном промысле. Стайные рыбы |

1. Плавники имеют мягкие лучи, без колючек. 2. Спинной плавник один, в средней части спины, брюшные — в средней трети брюха. 3. Боковая линия тела прободает лишь 2-5 чешуи (вблизи головы) |

1.Плавательный пузырь сохраняет связь с кишечником. 2. Зубы слабые или отсутствуют. 3. Икра многочисленная |

|

||

|

Лососеобразные (кета, горбуша, семга, форель, сиг, хариус). Семейство, близкое к сельдеобразным. Проходные и пресноводные рыбы, реже — морские. Дают высококачественное мясо и красную икру |

1. В плавниках нет колючих лучей. 2. Чешуя не имеет зубчиков. 3. Многим свойствен «брачный наряд», связанный с избыточным синтезом гормонов при созревании икры и молок |

1. По ряду признаков примитивнее сельдей: скелет не полностью окостеневает, второй спинной плавник не имеет лучей (жировой плавник). 2. Плавательный пузырь соединен с пищеварительной системой. 3. Боковая линия выражена хорошо |

|

||

|

Трескообразные (треска, пикша, минтай, навага, сайда, хек, налим). Морские холодолюбивые рыбы; лишь один пресноводный вид — налим. В мировом улове составляют около 15% и уступают только сельдеобразным |

1. Как правило, не имеют колючих лучей в плавниках. 2. По краю чешуи зубчиков нет. 3. Брюшные плавники под грудными или даже впереди них. 4. Многие имеют усик на подбородке |

1. Плавательный пузырь не имеет связи с кишечником. 2. Плечевой пояс прикреплен к черепу |

|

||

|

Окунеобразные (окунь, ерш, судак, колюшка). Самый многочисленный отряд рыб. Морские и пресноводные |

1. В плавниках имеются колючие нечленистые лучи. 2. Жирового плавника нет. 3. Брюшные плавники под грудными. 4. По краю чешуи имеются зубчики |

Плавательный пузырь не имеет связи с кишечником (или вовсе отсутствует) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Карпообразные (карась, плотва, лещ, линь, язь, сазан (и его домашняя форма — карп), сом, толстолобик, белый амур, пиранья). В основном пресноводные. Имеют большое промысловое значение. Многих разводят в прудовых хозяйствах |

Чешуя без зубчиков или тело голое |

1. Плавательный пузырь сохраняет связь с кишечником. 2. Всем видам свойствен веберов аппарат, улучшающий слух: специальная цепочка костей соединяет плавательный пузырь (действующий как резонатор) с внутренним ухом. 3. Некоторым видам свойственны глоточные зубы, расположенные на внутренней стороне жаберных дуг |

|

||

|

Двоякодышащие (в настоящее время сохранились лишь единичные представители: рогозуб, лепидосирены, протоптеры). Древние рыбы, ранее широко распространенные по земному шару |

1. Лопасти парных плавников мясистые и могут служить опорой для передвижения по дну. 2. При пересыхании водоемов некоторые виды впадают в летнюю спячку |

1. Черты примитивного строения: тела позвонков не развиваются, имеется неокостеневшая упругая хорда, есть артериальный конус в сердце и спиральный клапан в кишечнике. 2. Дыхание жаберное и легочное (при помощи легких, развивающихся из плавательного пузыря). 3. В предсердии появляется неполная перегородка, т. е. намечается образование трехкамерного сердца*. 4. Дышат при закрытом рте, через ноздри, которые открываются в ротовую полость через свои внутренние отверстия — хоаны (как у сухопутных позвоночных). 5. Вместо зубов имеются массивные пластинки для дробления пищи |

|

||

|

|

|

|

|

||

* Эта неполная перегородка подразделяет предсердие на правую и левую половины. В правую впадают вены, собирающие кровь со всего тела, а в левую — легочная вена, идущая от легких. Таким образом, возникла основа для формирования двух кругов кровообращения: сердце — легкие — сердце и сердце — все тело — сердце.

|

Кистеперые (древние, почти полностью вымершие рыбы. В настоящее время представлены одним видом — латимерией*). Придонная полуглубоководная рыба, держащаяся среди подводных скал вблизи Коморских островов (Индийский океан) |

1. Лопасти парных плавников массивные, мясистые. 2. Хвостовой плавник трехраздельный. 3. Мощная чешуя синего цвета своеобразного строения, состоящая из четырех слоев |

1. Черты примитивного строения латимерии: тела позвонков не развиваются; дуги, защищающие спинной мозг, окостеневают только с поверхности; имеется неокостеневшая упругая хорда; сердце примитивно — в виде изогнутой трубки, имеется артериальный конус; в кишечнике имеется спиральный клапан. 2. Дыхание только жаберное (вымершим древним формам было свойственно и жаберное, и легочное). 3. Хоан нет (были свойственны древним вымершим формам). 4. Плавательный пузырь редуцирован до размеров маленькой трубки и для дыхания не приспособлен. 5. В основании парных плавников имеется мясистая лопасть, внутри которой находится расчлененный скелет, напоминающий скелет конечности наземных позвоночных. 6. Глаза приспособлены для жизни в темноте — сетчатка содержит много палочек и ничтожное количество колбочек, глаза «светящиеся». 7. Свойственно яйцеживорождение |

|

|

|

|

|

|

* Считалось, что данная группа вымерла 70 млн лет назад. Представитель этого отряда впервые был выловлен в 1938 г. у берегов Южной Африки. Описавший этот вид крупный ихтиолог Дж. Д. Б. Смит назвал его латимерией в честь директора местного краеведческого музея мисс Куртенэ-Латимер, которой рыбаки доставили эту рыбу. Она оценила научное значение доставленной ей находки и передала ее Смиту для изучения.