- •Основы экономики

- •Основные экономические системы

- •1. Вкусы и предпочтения потребителей.

- •2. Доходы потребителей.

- •3. Число потребителей.

- •4. Цены на другие товары.

- •5. Экономические ожидания потребителей.

- •Понятие, содержание и формы собственности

- •Понятие, сущность и функции прибыли Понятие прибыли

- •Рынок ценных бумаг

- •Структура макроэкономики

- •Макроэкономические рынки

- •Макроэкономические агенты

- •Сущность цены

- •Понятие и сущность производства. Общая характеристика производства

- •1.Малая приватизация.

- •2.Массовая приватизация

- •3. Приватизация по индивидуальным проектам.

- •4.Приватизация в области сельского хозяйства и сектора переработки с/х продукции.

- •2.2 Пути, методы и формы разгосударствления и приватизации государственной собственности в рк.

- •2.3 Результаты разгосударствления и приватизации.

- •Виды конкуренции в экономике

- •Сущность экономических циклов.

Виды конкуренции в экономике

|

|

|

Конкуренция — экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.

Выделяют следующие функции конкуренции:

выявление или установление рыночной стоимости товара;

выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли в зависимости от различных затрат труда;

регулирование перелива средств между отраслями и производствами.

Существуют несколько видов конкуренции. Рассмотрим классификацию видов рыночной конкуренции по ряду признаков.

Виды конкуренции по масштабам развития

По масштабам развития выделяют следующее виды:

индивидуальная (один участник рынка стремится занять свое место под солнцем — выбрать наилучшие условия купли-продажи товаров и услуг);

местная (среди товаровладельцев какой-то территории);

отраслевая (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение наибольшего дохода);

межотраслевая (соперничество представителей разных отраслей рынка за привлечение на свою сторону покупателей в целях извлечения большего дохода);

национальная (состязание отечественных товаровладельцев внутри данной страны);

глобальная (борьба предприятий, хозяйственных объединений и государств разных стран на мировом рынке).

Виды конкуренции по характеру развития

По характеру развития конкуренция разделяется на свободную и регулируемую. Также конкуренцию делят на ценовую и неценовую.

Ценовая конкуренция возникает, как правило, путем искусственного сбивания цен на данную продукцию. При этом широко используется ценовая дискриминация, которая имеет место в том числе, когда данный продукт продается по разным ценам и эти ценовые различия не оправданы различиями в издержках.

Ценовая конкуренция наиболее часто применяется в сфере услуг, при оказании услуг по транспортировке продукции; при реализации товара, который не поддается перераспределению с одного рынка на другой (транспортировка скоропортящихся продуктов с одного рынка на другой).

Неценовая конкуренция проводится главным образом посредством совершенствования качества продукции, технологии производства, инноваций и нанотехнологий, патентирования и брендирования и условий ее продажи, «сервизации» сбыта. Этот вил конкуренции основывается на стремлении захватить часть отраслевого рынка путем выпуска новых товаров, которые либо принципиально отличаются от своих предшественников, либо представляют модернизированный вариант старой модели.

Неценовая конкуренция путем сбыта продукции получила название конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции основывается на улучшении сервиса обслуживания покупателя. Сюда входит воздействие на потребителя через рекламу, СТИС, ПР, мер- чендайзинг, обслуживание клиентов.

Можно выделить следующие основные направления конкурентной деятельности фирмы:

конкуренция в области рынков сырья за завоевание позиций на ресурсных рынках;

конкуренция в области сбыта товаров и/или услуг на рынке;

конкуренция между покупателями на сбытовых рынках.

Поскольку конкуренцию в маркетинге принято рассматривать в отношении потребителя, то и различные виды конкуренции соответствуют определенным этапам потребительского выбора.

В соответствии с этапами принятия потребителем решения о покупке можно выделить следующие виды конкуренции:

желания-конкуренты. Этот вид конкуренции связан с тем, что существует множество способов вложения потребителем денежных средств;

функциональная конкуренция. Этот вид конкуренции связан с тем, что одну и ту же потребность можно удовлетворить различными способами. Это базовый уровень изучения конкуренции в маркетинге;

межфирменная конкуренция. Это конкуренция альтернатив доминирующих и наиболее эффективных способов удовлетворения потребности:

межтоварная конкуренция. Это конкуренция товаров фирмы между собой. Она конкуренцией по сути не является, а представляет собой частный случай ассортиментного ряда, цель которого — создать имитацию потребительского выбора.

Виды конкуренции в зависимости от выполнения предпосылок конкурентного равновесия рынка

Можно выделить совершенную и несовершенную конкуренции.

Совершенная конкуренция - конкуренция, базирующаяся на выполнении предпосылок конкурентного равновесия, к которым можно отнести следующие: наличие множества независимых производителей и потребителей: возможность свободной торговли факторами производства; самостоятельность субъектов хозяйствования; однородность, сопоставимость продукции; наличие доступности информации о рынке.

Несовершенная конкуренция - конкуренция, базирующаяся на нарушении предпосылок конкурентного равновесия. Несовершенная конкуренция имеет характеристики: раздел рынка между несколькими крупными фирмами или полное господство: ограниченная самостоятельность предприятий; дифференциация продукции и контроль за сегментами рынка.

Виды конкуренции в зависимости от соотношения спроса и предложения(товаров, услуг)

Можно выделить следующие виды конкуренции (разновидности совершенной и несовершенной конкуренции):

чистая;

олигополистическая:

монополистическая.

Чистая конкуренция представляет собой предельный случай конкуренции и относится к виду совершенной конкуренции. Ключевыми характеристиками рынка чистой конкуренции являются: большое число покупателей и продавцов, не обладающих достаточной силой, чтобы повлиять на цены; недифференцированные, полностью взаимозаменяемые товары, которые продаются по ценам, определяемым соотношением между спросом и предложением (товары схожи, много товарозаменителей); полное отсутствие рыночной силы.

Формирование рынка чистой конкуренции характерно для отраслей с низкой степенью монополизации и концентрации производства. К данной группе относятся отрасли, производящие продукцию массового спроса (пищевая продукция, продукция легкой промышленности и бытовой техники и др.).

Факторы, влияющие на уровень и степень чистой конкуренции: требования к качеству, степень переработки сырья, транспортный фактор. При этом перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи: чем меньше требования к уровню и степени переработки сырья, уровню качества, тем более усиливается влияние транспортного фактора: чем выше требования к уровню и степени переработки сырья, уровню качества, тем меньше влияние транспортного фактора. Соотношение данных факторов оказывает значительное влияние на уровень конкурентоспособности субъектов рынка и выбор стратегий на внутренних и международных рынках. Например, в промышленности стройматериалов: потребители деловой древесины (невысокие степень переработки сырья и требования к качеству) ориентируются на местных производителей, повышая уровень их конкурентоспособности, независимо от качественных параметров продукции, так как фактор транспортной составляющей в отпускной цене очень важен: потребители строительных и отделочных материалов класса «люкс» ориентируются на импортных производителей, снижая уровень конкурентоспособности местных производителей, гак как высокие требования к качеству продукции делают фактор транспортной составляющей менее важным.

Олигополистическая конкуренция — это конкуренция, относящаяся к несовершенному виду. Ключевыми характеристиками рынка олигополистической конкуренции являются: незначительное число конкурентов, создающих сильную взаимосвязь; большая рыночная сила: сила реактивной позиции, измеряемая эластичностью реакций фирмы на действия конкурентов; схожесть товаров и ограниченность количества их типоразмеров. Формирование олигопольного рынка (весь объем поставок обеспечивается лишь несколькими фирмами) характерно для следующих отраслей: химической промышленности (производство полиэтиленов, каучука, технических масел, этиловой жидкости, некоторых видов смол); машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности (производство машин и оборудования, стати, рельсов, труб и т.п.).

Монополистическая конкуренция — это конкуренция, несовершенного вида. Основные характеристики рынка монополистической конкуренции: многочисленность конкурентов и уравновешенность их сил; дифференцированностьтоваров (с точки зрения покупателя товары обладают отличительными качествами, которые воспринимаются таковыми всем рынком). Дифференциация может принимать различные формы: вкус напитка, особая техническая характеристика, оригинальное сочетание характеристик, качество и диапазон услуг, сила торговой марки; возрастание рыночной силы за счет дифференцированное товаров, что защищает фирму и позволяет получать прибыли выше среднерыночных. Формирование монопольного рынка характерно для отраслей, где конкуренция затруднена вследствие их технологических особенностей (инфраструктурные отрасли: транспорт, связь, энергетика).

Совершенная конкуренция не является естественным состоянием рынка. В некоторых отраслях и сферах деятельности конкуренция невозможна (затруднена) вследствие:

технологических особенностей отраслей, постоянные издержки которых настолько высоки, что экономия на масштабах производства (снижение удельных затрат по мере увеличения объемов производства) возможна только тогда, когда производители являются чрезвычайно крупными как по абсолютным размерам, так и по доле на рынке (инфраструктурные отрасли: транспорт, связь, энергетика);

исключительно высоких невозвратных издержек, т.е. активы, воплощенные в основное производство, специфичны и не могут быть переориентированы на другие типы продукции и виды рынков;

наличия избыточных производственных мощностей для удовлетворения «пиковых» потребностей на продукты (услуги).

Эти особенности создают условия для существования монополий. Термин «монополия» можно использовать относительно:

субъекта хозяйственной деятельности, т.е. некоторой хозяйственной структуры, имеющей какие-то преимущества в производстве товаров, услуг или работы;

состояния рынка, при котором главенствует либо один, либо очень узкий крут товаропроизводителей;

типа экономических отношений, суть которых выражается в возможности одной или нескольких групп товаропроизводителей навязывать свою волю всем остальным.

Виды монополий:

1. Естественная (устойчивая), которой обладают хозяйственные субъекты и собственники, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно невоспроизводимые ресурсы. Естественные монополии в отличие от других предприятий рыночной структуры занимают особое место в системе экономических отношений, что определяет их уникальные свойства и специфическую роль, которую они занимают в экономике. К естественной монополии в экономической теории обычно относится отрасль, в которой валовые издержки производства меньше, если вся продукция производится единственной фирмой, чем в том случае, если бы этот же объем продукции был разделен между двумя или более фирмами. Естественной монополией признается также та отрасль, в которой осталась единственная фирма в результате неограниченной конкуренции, или отрасль, в которой конкурентные силы образуют неконкурентную структуру.

2. Искусственная, которая означает сосредоточение в чьих-то руках объектов экономических отношений.

3. Новаторская — особый случай конкуренции, когда на рынке один изготовитель противостоит большому числу покупателей за счет уникального товара или уникальности его свойств. Монополия новатора имеет ограничения во времени, определяемые скоростью распространения технологических нововведений (копирование) и появлением конкурентов.

Признаки монополизации:

противостояние большому числу покупателей — вследствие естественной, искусственной монополии или монополии новатора;

наличие повышенной рыночной силы и высоких «барьеров входа» для новых конкурентов;

новизна и оригинальность товаров, отсутствие заменителей;

высокая доля крупнейших предприятий в общем объеме производства продукции отрасли или страны, числе занятых рабочих;

возможность в известных пределах диктовать цены рынку;

возможность присвоения монопольно высокой прибыли;

навязывание условий договоров, определяющих неравное положение конкурентов:

раздел рынков по территориальному признаку, объему продаж или закупок.

Наличие монополии может иметь как позитивное, так и негативное влияние на предприятия:

позитивное — снижение удельных издержек за счет экономии на масштабе производства; технологический прогресс за счет высокой степени концентрации ресурсов, эффективной реализации интересов общества в отраслях, где нецелесообразно стимулирование конкуренции, и др.;

негативное — нарушение основных прав конечных потребителей, так как они вынуждены приобретать товары по завышенным ценам при искусственно заниженном предложении: чрезмерная концентрация производства подавляет развитие предпринимательства, вследствие чего механизм чистой конкуренции действует с меньшей эффективностью; возникают структурные диспропорции в развитии рынка.

Виды конкуренции в зависимости от соотношения числа субъектов хозяйствования по поводу приложения капитала в области производства или сбыта

Различают внутриотраслевую и межотраслевую виды конкуренции.

Внутриотраслевая конкуренция — это конкуренция между субъектами отрасли за более выгодные условия производства и сбыта продукции, получение сверхприбыли. Внутриотраслевая конкуренция является исходным пунктом в механизме конкуренции. Основные функции внутриотраслевой конкуренции:

возможность установления общественной, рыночной стоимости товара и рыночной равновесной цены;

стимулирование научно-технического прогресса;

экономическое принуждение к повышению эффективности производства;

выявление слабых, менее организованных производителей;

ограничение экономической власти лидеров.

Межотраслевая конкуренция — это конкуренция между предпринимателями различных отраслей за более выгодное приложение капитала на основе перераспределения прибыли. Возникновение межотраслевой конкуренции базируется на неодинаковых условиях производства (различные структура капитала и скорость его оборота, колебание рыночных цен), приводящих к разной норме прибыли.

Основные функции межотраслевой конкуренции:

возможность модернизации отраслей, так как новые предприятия создаются на прогрессивной научно-технической основе:

усиление интенсификации, рост эффективности производства;

оптимизация отраслевых пропорций, структурная перестройка экономики.

В условиях несовершенной конкуренции происходят изменения в проявлениях межотраслевой конкуренции: усиливается влияние факторов, замедляющих перелив капитала (уровень развития транспорта, средств связи, экономической информации, кредитных отношений); ценообразование на продукцию небольших предприятий происходит в основном по законам совершенной конкуренции, а на продукцию крупных предприятий — в форме контроля за ценами с их стороны, которые преследуют цель стабилизации экономики. На рынке господствует установленная цена, которая уже не может совершать прежнее движение вокруг стоимости. Соответствие цен стоимостям устанавливается не путем колебания цен вокруг стоимости, а путем колебания стоимости вокруг зафиксированной цены продуктов: сохранение различий в производительности труда, преград, свойственных современной структуре экономики ведет к тому, что прибыль не распределяется равным образом с вложенным капиталом, а остается там, где она произведена.

Виды конкуренции в соответствии с потребностью, заложенной в основе товара

Можно выделить горизонтальную и вертикальную виды конкуренции.

Горизонтальная конкуренция — это конкуренция между производителями одного и того же вида товара. Является разновидностью внутриотраслевой конкуренции, т.е. конкуренции по поводу наиболее лучшего производства функциональных свойств и параметров товара (производители телевизоров конкурируют между собой по размеру диагонали, яркости звука, дополнительным услугам: сервисное обслуживание, условия доставки и др.). Лидерами становятся те. кто применяет инновации в области технологии, товара, упаковки, ноу-хау и др.

Вертикальная конкуренция — это конкуренция между производителями разных товаров, способных удовлетворить одну и ту же потребность покупателя. Например, с помощью телевизора можно удовлетворить потребность в получении информации, досуга, обучения и др. Потребность в получении информации, кроме телевизора, можно удовлетворить с помощью телефона, газет, журналов, радио и других источников, которые относятся к иным отраслям производства товаров, что и является разновидностью межотраслевой конкуренции.

ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА.

Безработица и ее виды |

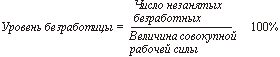

Макроэкономическая нестабильность имеет два проявления: безработицу и инфляцию – два сложнейших объекта анализа и регулирования. Безработица – явление, объективно присущее рыночной экономике. Поэтому надо учиться жить с ней и управлять ею. Безработица – элемент более общей категории «незанятость», сложнейший социальный и экономический феномен. Она превратилась в эпицентр всей системы причинных и функциональных зависимостей современной макроэкономики, поскольку непосредственно определяет динамику величин совокупного спроса, совокупного предложения, уровня цен, размеры государственных социальных выплат. Регулирование безработицы – ключ к макроэкономическому равновесию. В массовом сознании альтернативой безработице выступает «полная занятость», которая тем же сознанием понимается как трудоустройство всех трудоспособных в трудоспособном возрасте. Однако в экономической теории состояние «полная занятость» не охватывает все «сто процентов трудоспособных», а сосуществует наряду с так называемой «естественной безработицей», которая включает фрикционную и структурную формы. Фрикционная безработица связана с реализацией индивидом неотъемлемого права на свободу выбора вида и места работы. К «фрикционным безработным» относят впервые ищущих работу, уволившихся с целью перемены работы, сезонников. Такие «ищущие» будут всегда – меняются люди, но сам тип безработицы остается. Фрикционная безработица экономистами оценивается положительно, так как это – потенциальный рост доходов работников, условие рационального распределения трудовых ресурсов, предпосылка прироста реального валового национального продукта (выигрывают индивид, экономика, общество). Структурная безработица: если фрикционная безработица исходит от работника, то структурная появляется под влиянием макроэкономических факторов. Дело в том, что в структуре потребления и производства постоянно происходят изменения, которые вызывают соответствующие изменения в структуре спроса на рабочую силу: спрос на одни профессии растет, на другие – уменьшается. Это и есть структурная безработица, которая вызывает изменения не только в профессиональной, но и в пространственной структуре совокупного работника (так как изменяется размещение производства). Циклическая безработица – та доля незанятости трудоспособного населения, которая вызвана «кризисной» фазой экономического цикла: совокупные расходы на товары и услуги сокращаются, а это, уменьшая объем производства, сокращает и занятость. Поэтому циклическая безработица есть следствие «дефицита совокупного спроса». Уровень безработицы при полной занятости (циклическая безработица равна нулю) называется «естественным уровнем безработицы». Естественный уровень безработицы возникает при сбалансированности рынков труда, т. е. когда число ищущих работу равно числу свободных рабочих мест. Если число ищущих не равняется числу свободных рабочих мест, значит, рынки труда несбалансированы; при этом возможны два варианта: а) число ищущих работу больше числа свободных рабочих мест; разница образует величину «циклической безработицы» (в экономике в этот период – дефицит спроса); б) число ищущих работу меньше числа свободных рабочих мест; разница показывает уменьшение естественной безработицы (в экономике – избыточный совокупный спрос). Естественная безработица – некий экономический идеал, так как означает баланс свободных рабочих мест и свободных рабочих рук, поэтому в реальности недостижима: а) реже события развиваются в сторону уменьшения естественной безработицы (искусственное сокращение фрикционной безработицы за счет уменьшения «ищущих» + сверхурочные + совместительство); б) чаще – в сторону превышения за счет роста циклической безработицы. Для количественной оценки безработицы используется следующий показатель: Уровень безработицы – количественный показатель незанятой части совокупной рабочей силы, рассчитывается он следующим образом:

В состав совокупной рабочей силы включаются все трудоспособные в трудоспособном возрасте, желающие работать (т. е. исключаются нетрудоспособные по возрасту «до» и «сверх», а также трудоспособные в трудоспособном возрасте, но не работающие и не ищущие работу). Государственное регулирование занятости населения сводится к следующим действиям: 1) программам по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест; 2) программам, направленным на подготовку и переподготовку рабочей силы; 3) программам содействия найму рабочей силы; 4) программам по социальному страхованию безработицы, т.е. правительство выделяет средства на пособия безработным. В рамках этих программ в США, например, в послевоенный период были созданы сотни тысяч рабочих мест в государственном секторе (в сфере общественных услуг – образование, медицинское обслуживание, коммунальное хозяйство, а также в строительстве общественных зданий и сооружений и ремонтно-восстановительных работах). Все более важное значение приобретают также государственное содействие найму и программы подготовки и переподготовки кадров. |

12.2. Сущность и виды инфляции |

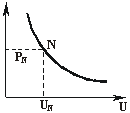

Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной способности. Инфляция проявляется не только в повышении цен. Наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, инфляция, проявляющаяся, прежде всего, в дефиците товаров и услуг при неизменных ценах или невыплате заработной платы в срок, что означает ее последующую выплату обесцененными деньгами. Некоторые авторы под инфляцией понимают повышение общего уровня цен в экономике. Однако в реальной практике изменяются не только цены на товары, но и измерители их ценности – деньги, причем они изменяются как под влиянием ценовых сдвигов, так и под воздействием конъюнктурных колебаний. Падение покупательной способности денег и повышение цен на товары теснейшим образом взаимосвязаны. Инфляция – это снижение покупательной способности денег, которое проявляется чаще всего в повсеместном повышении цен. Наиболее распространенная причина инфляции – денег много, а товаров мало; покупательский спрос превышает товарное предложение. Причина роста цен обычно не одна, их бывает несколько. В основе инфляционного повышения цен могут лежать различные, как правило, взаимосвязанные факторы. При этом меняются масштабы, характер, темпы инфляции. При относительно стабильных объеме и структуре производства и постоянной скорости обращения денег основным фактором ценовых сдвигов становится изменение объема денежной массы. Если предложение денег равно спросу на них, то уровень цен остается неизменным. Увеличение количества денег в обращении приводит к повышению цен. Однако связь между денежной массой и движением цен не только прямая, но и обратная: растут цены – увеличивается денежная масса, увеличивается количество денег в обращении – растут цены. Рассматривая причины инфляции, экономисты проводят различие между двумя ее видами: инфляцией спроса (инфляцией покупателей) и инфляцией издержек (инфляцией продавцов). Инфляция спроса порождается избытком совокупного спроса, за которым по тем или иным причинам не успевает производство. Избыточный спрос приводит к взлету цен. Избыток денег образуется при дефиците товаров. Такая ситуация на внутреннем рынке нашей страны наблюдалась в 70-х–80-х гг. Чтобы финансировать дополнительные расходы, государство выпускает бумажные деньги, не обеспеченные товарной массой. Подобная практика выпуска «нематериальных» денег представляет собой своего рода инфляционный налог. Печатание дополнительных денег практически ничего не стоит государству, но позволяет наращивать расходы. Налог падает на общество, прежде всего на тех, кто имеет сбережения, хранит наличные деньги. Инфляция спроса может иметь смысл при специфических условиях: при низком темпе экономического роста, наличии недозагруженных мощностей. В этом случае подстегивание спроса послужит своеобразным стимулом активизации производства. Развитие инфляции может иметь место и без дополнительного подстегивания спроса. Инфляционный рост цен происходит в условиях, когда спрос не растет, а падает. Причину следует искать со стороны предложения. Это другой вид инфляции – инфляция издержек. Механизм инфляции начинает раскручиваться в силу того, что растут издержки. Возможны два исходных момента: а) издержки начинают расти в результате повышения заработков и удорожания сырья и топлива; б) производители повышают цены, используя свое монополистическое положение или создавая его путем сговора. В отличие от инфляции спроса инфляция издержек обладает некоторыми предпосылками к самопогашению. Повышение цен в результате роста издержек ведет к сокращению производства, а это неизбежно сопровождается обострением конкуренции, поиском средств, направляемых на рационализацию производства, снижение производственных и трансакционных издержек. В реальной действительности выделить два вида инфляции довольно трудно. Важно учитывать, какой вид инфляции является генератором инфляционного роста цен. В России все более важную роль стала играть инфляция издержек (возросли цены на сырье, топливо и комплектующие, сохраняется высокий уровень монополизации). Что касается платежеспособного спроса населения, то он сокращается или растет крайне неравномерно. Для большинства индустриально развитых стран Запада характерны сравнительно невысокие темпы инфляции. Различают также особый вид инфляции – структурный. Такое наименование получила инфляция, сочетающая элементы инфляции спроса и инфляции издержек. В ее основе находится процесс, связанный с изменением структуры спроса. Сочетание инфляционных процессов с одновременным спадом производства называется стагфляцией. Для изучения феномена инфляции нередко используется кривая Филлипса. Она указывает на наличие обратной связи между движением цен (и заработной платы) и уровнем безработицы. Эту связь впервые установил австралийский экономист А. Филлипс. Он обратил внимание на то, что в условиях депрессии, для которой характерно снижение или торможение цен, наблюдается рост безработицы. С наступлением подъема происходит рост цен (повышенный спрос на товары) и уровень безработицы снижается. Модифицированная кривая Филлипса

где UN – естественный уровень безработицы; PN – темп роста цен при этом уровне. Данную связь можно прокомментировать следующим образом. Как известно, уровень заработной платы и уровень занятости взаимосвязаны. С повышением заработной платы занятость растет, а безработица снижается. Но повышение заработной платы означает рост издержек, а следовательно, и цен. Повышение же цен, как правило, означает снижение безработицы. Рост цен (т.е. инфляция) выступает в качестве платы за сокращение безработицы. Инфляция и безработица – две острые и взаимосвязанные проблемы. Чем выше темпы инфляции, тем ниже размеры безработицы. Чем ниже темп инфляции, тем большее число людей вынуждены заниматься поиском работы. Это реальная, хотя и эмпирически установленная картина. При выработке экономической политики приходится выбирать: либо инфляция, либо безработица. Сейчас идет поиск наиболее приемлемого сочетания двух «зол». Подходы к решению этой проблемы у различных экономистов неодинаковы. Так, Кейнс исходит из того, что стимулирование денежного спроса (небольшая инфляция) будет способствовать повышению уровня занятости. Фридмен утверждает, что равномерный рост денежного предложения и устранение бюджетного дефицита ведут к торможению инфляции, стабильному росту и «нормальной» занятости. Кейнс делает упор на гибкую денежную политику и рост денежной массы, Фридмен – сторонник жесткой денежной и фискальной политики. Кривая Филлипса «работает» в относительно короткие периоды роста безработицы и снижения производства. В условиях длительного периода кривая «взлетает вверх», становится «крутой». Иначе говоря, возникает так называемая стагфляция – сохранение высокой безработицы при одновременном инфляционном росте цен. В зависимости от темпов (степени) развития различают следующие виды инфляции: ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Ползучая инфляция характеризуется повышением цен не более чем на 3–5% в год. Подобный темп инфляции наблюдается во многих странах Запада. Ползучая инфляция не сопровождается кризисными потрясениями. Она стала привычным элементом рыночной экономики. Считается, что относительно невысокий, «трехпроцентный» темп инфляции может быть использован для стимулирования производства. Галопирующая инфляция в отличие от ползучей трудно управляема. Среднегодовой рост цен – от 10 до 50% (или несколько выше). Подобный вид инфляции характерен для стран с переходной экономикой. Наибольшую опасность представляет гиперинфляция. Ее условный рубеж – ежемесячный (в течение трех-четырех месяцев) рост цен свыше 50%, а годовой темп порой выражается четырехзначными цифрами. Особенность гиперинфляции состоит в том, что она становится практически неуправляемой; обычные функциональные взаимосвязи и привычные рычаги управления ценами не действуют. |