- •Условия вызова притока

- •3 Основные метода вызова притока (пуска в работу):

- •2.Методы освоения нефтяных скважин

- •4. Условия фонтанирования скважин

- •5.2.1 . Артезианское фонтанирование

- •5.2.2. Фонтанирование за счет энергии газа

- •5.2.3. Условие фонтанирования

- •5. Исследование фонтанных скважины

- •Установление технологического режима фонтанных скважин

- •6. Предупреждение отложений парафина

- •5.7.2. Борьба с песчаными пробками

- •5.7.3. Отложение солей

- •7. Сущность и общие принципы газлифтной эксплуатации

- •6.1.1 Преимущества и недостатки газлифта

- •8. Оборудование газлифтных скважин

- •6.2.1.Характеристика процесса пуска

- •6.3. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию (пусковое давление)

- •Значения коэффициента m [формула (6.20)]

- •Оборудование устья

- •Уравновешивание станков-качалок

- •11. Подача шсну и факторы, влияющие на нее

- •Методы борьбы с вредным влиянием свободного газа на работу насоса

- •Обслуживание скважин, оборудованных шсну

- •8.1.1 Общая схема установки погружного центробежного электронасоса

- •8.1.2. Погружной насосный агрегат

- •15 Особенности добычи газа и конденсата

- •9.2. Особенности конструкций газовых скважин

- •9.2.1.Оборудование устья скважин.

- •Подземное оборудование ствола газовых скважин при добыче природного газа различного состава

- •16 Гидратообразование, предупреждение гидратообразований

- •17 Одновременная раздельная эксплуатация нескольких пластов одной скважиной

- •10.1. Особенности эксплуатации скважин

- •Раздельная эксплуатация двух газовых пластов

- •Закачка в пласт жидкости разрыва для обр-я трещин, заполняемых крупнозернистым песком;

- •Нагнетание жидкости-песконосителя;

- •Закачка жидкости для продавливания песка в скважину.

- •Техника и технология виброобработки забоев скважин

- •Основные принципы работы винтового насоса

- •Принцип действия винтового насоса

- •Характеристика по давлению и изменение подачи насоса при изменении давления

- •24 Комплексное термогазохимическое воздействие на пзс

- •25. Способы ликвидации песчаных пробок в скважинах

- •Обработка призабойной зоны скважин поверхностно-активными веществами

- •Предупреждение отложений парафина

- •5.7.2. Борьба с песчаными пробками

- •5.7.3. Отложение солей

8.1.2. Погружной насосный агрегат

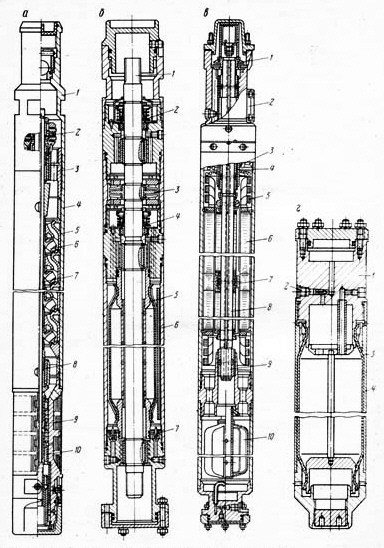

Насосный агрегат состоит из насоса (рис. 8.2, а), узла гидрозащиты (рис. 8.2, 6), погружного электродвигателя ПЭД (рис. 8.2, в), компенсатора (рис. 8.2, г), присоединяемого к нижней части ПЭДа.

Рис 8.2. Устройство погружного центробежного агрегата

а - центробежный насос; б - узел гидрозащиты; в - погружной электродвнгателъ; г - компенсатор

В современных конструкциях ЭЦН в узле гидрозащиты не имеется избыточного давления, поэтому утечки жидкого трансформаторного масла, которым заполнен ПЭД, меньше, и необходимость в свинцово-графитовом сальнике отпала.

Полости двигателя и приемной части разделяет простым торцовым уплотнением, давления по обе стороны которого одинаковые. Длина корпуса насоса обычно не превьшает 5,5 м. Когда же нужное число ступеней (в насосах, развивающих большие напоры) разместить в одном корпусе не удается, их размещают в два или три отдельных корпуса, составляющих самостоятельные секции одного насоса, которые состыковываются вместе при спуске насоса в скважину

Узел гидрозащиты - самостоятельный узел, присоединяемый к ПЦЭН болтовым соединением (на рис 8.2 узел, как и сам ПЦЭН, показан с транспортировочными заглушками, герметизирующими торцы узлов)

Гидрозащита погружных электродвигателей (протектор) предназначена для предотвращения проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость электродвигателя, компенсации изменения объема масла во внутренней полости от температуры и передачи крутящего момента от вала электродвигателя к валу насоса. Основным типом гидрозащиты для комплектации ПЭД является гидрозащита открытого типа, которая требует применения специальной барьерной жидкости плотностью до 2 г/см3, обладающей физико-химическими свойствами, которые исключают ее перемешивание с пластовой жидкостью скважины и маслом в полости электродвигателя. Конструкция имеет две камеры: верхняя – заполнена барьерной жидкостью и нижняя – диэлектрическим маслом. Камеры сообщены трубкой. Изменение объема жидкого диэлектрика в двигателе компенсируется за счет перетока барьерной жидкости из одной камеры в другую. В гидрозащитах закрытого типа применяются резиновые диафрагмы, их эластичность компенсирует изменение объема диэлектрика в двигателе.

Погружной электродвигатель (ПЭД) – трехфазный, асинхронный, короткозамкнутый работает от переменного тока частотой 50 Гц и используется в качестве привода насоса. Двигатели предназначены для работы в среде пластовой жидкости с температурой до 1100С. В шифре электродвигателя цифрами обозначены мощность в киловаттах и диаметр корпуса в миллиметрах. Применяются двигатели с номинальной мощностью от 16 до 360 кВт и диаметром корпуса 103, 117, 123 и 130 мм. Электродвигатель состоит из статора, ротора, головки с токовводом и корпуса. Для контроля некоторых технологических параметров скважин, оборудованных УЭЦН, и защиты погружных агрегатов от аномальных режимов работы (перегрев электродвигателя или снижение давления на приеме насоса ниже допустимого) применяется термоманометрическая система ТМС-3. Система ТМС-3 состоит из скважинного преобразователя, трансформирующего давление и температуру в частотно-манипулированный электрический сигнал, и наземного прибора, осуществляющего функции блока питания, усилителя-формирователя сигналов и управления режимом работы насосного агрегата по давлению и температуре.

Подстанции трансформаторные комплектные (КТППН) предназначены для электроснабжения, управления и защиты центробежных электронасосов. КТППН обеспечивает:

включение и отключение электронасосной установки,

работу установки в ручном и автоматическом режимах,

возможность управления установкой дистанционно с диспетчерского пункта,

автоматическое включение ПЭД с регулируемой выдержкой времени до 60 минут и автоматическое повторное включение, после остановки защитой от недогрузки, с выдержкой времени до 1200 минут,

отключение ПЭД после срабатывания защиты от перегрузки, связанной с отклонениями напряжения питающей сети от номинального, если эти отклонения приводят к недопустимой перегрузке по току.

Для подвода электроэнергии к двигателю насосной установки применяется кабельная линия, состоящая из основного питающего кабеля и соединенного с ним удлинителя с муфтой кабельного ввода, обеспечивающей герметичное присоединение кабеля к электродвигателю. В зависимости от назначения в кабельную линию входят: в качестве основного кабеля – круглый кабель марки КПБК или плоский кабель марки КПБП, в качестве удлинителя – плоский кабель.

Подбор УЭЦН к скважине осуществляется посредством расчетов, которые базируются на имеющейся промысловой информации : коэффициент продуктивности, данные инклинометрии (кривизна скважины), газовый фактор, пластовое давление, давление насыщения, обводненность добываемой жидкости, концентрация механических примесей и солей. В результате подбора определяют: расчетный суточный дебит, напор насоса, глубину спуска, расчетный динамический уровень. При использовании УЭЦН важно также учитывать: наличие углекислого газа и сероводорода в откачиваемой жидкости, температуру жидкости в зоне подвески, темп набора кривизны скважины в интервале спуска (не более 1,50 на 10 метров) и на участке подвески насоса (не более 3 минут на 10 метров). В процессе вывода на режим постоянно контролируется уровень жидкости в скважине, производительность насоса, буферное и затрубное давление, рабочий ток и сопротивление изоляции УЭЦН. Скважина считается вышедшей на режим в том случае, если дебит ее соответствует рабочей характеристике насоса и динамический уровень установился на постоянной отметке. Крупнейшими производителями УЭЦН являются в настоящее время завод АЛНАС в России и фирма REDA в США. Каждая установка сопровождается рабочей характеристикой, полученной на испытательном стенде.

Областью эффективного применения насосной установки является зона рабочей характеристики с максимальным или близким к максимальному КПД, то есть с оптимальными значениями подачи, создаваемого напора и развиваемой мощности.

ПЭДы, применяемые для эксплуатации нефтедобывающих скважин, имеют мощности обычно от 10 до 125 кВт.

Для поддержания пластового давления применяются специальные погружные насосные агрегаты, укомплектованные ПЭДами мощностью 500 кВт. Напряжение питающего тока в ПЭДах колеблется от 350 до 2000 В. При высоких напряжениях удается пропорционально уменьшить ток при передаче той же мощности, а это позволяет уменьшить сечение токопроводящих жил кабеля, а следовательно, поперечные габариты установки. Это особенно важно при больших мощностях электродвигателя. Скольжение ротора ПЭДа номинальное - от 4 до 8,5 %, КПД. - от 73 до 84 %, допустимые температуры окружающей среды - до 100 °С.

При работе ПЭДа выделяется много теплоты, поэтому для нормальной работы двигателя требуется охлаждение. Такое охлаждение создается за счет непрерывного протекания пластовой жидкости по кольцевому зазору между корпусом электродвигателя и обсадной колонной. По этой причине отложения парафина в НКТ при работе насосов всегда значительно меньше, чем при других способах эксплуатации.

В производственных условиях случается временное обесточивание силовых линий из-за грозы, обрыва проводов, из-за их обледенения и пр. Это вызывает остановку УПЦЭН. При этом под влиянием стекающего из НКТ через насос столба жидкости вал насоса и статор начинают вращаться в обратном направлении. Если в этот момент подача электроэнергии будет восстановлена, то ПЭД начнет вращаться в прямом направлении, преодолевая силу инерции столба жидкости и вращающихся масс.

Пусковые токи при этом могут превысить допустимые пределы, и установка выйдет из строя. Чтобы этого не случилось, в выкидной части ПЦЭН устанавливается шаровой обратный клапан, препятствующий сливу жидкости из НКТ.

Обратный клапан обычно размещается в головке насоса. Наличие обратного клапана осложняет подъем НКТ при ремонтных работах, так как в этом случае трубы поднимают и развинчивают с жидкостью. Кроме того, это опасно в пожарном отношении. Для предотвращения таких явлений выше обратного клапана в специальной муфте делается сливной клапан. В принципе сливной клапан - это муфта, в боковую стенку которой вставлена горизонтально короткая бронзовая трубка, запаянная с внутреннего конца. Перед подъемом в НКТ бросается металлический короткий дротик. От удара дротика бронзовая трубка отламывается, в результате чего боковое отверстие в муфте открывается и жидкость из НКТ сливается.

Разработаны и другие приспособления для слива жидкости, устанавливаемые над обратным клапаном ПЦЭН. К ним относятся так называемые суфлеры, позволяющие измерять межтрубное давление на глубине спуска насоса скважинным манометром, спускаемым в НКТ, и устанавливающие сообщение межтрубного пространства с измерительной полостью манометра.

Следует заметить, что двигатели чувствительны к системе охлаждения, которая создается потоком жидкости между обсадной колонной и корпусом ПЭДа. Скорость этого потока и качество жидкости влияют на температурный режим ПЭДа. Известно, что вода имеет теплоемкость 4,1868 кДж/кг-°С, тогда как чистая нефть 1,675 кДж/кг-°С. Поэтому при откачке обводненной продукции скважины условия охлаждения ПЭДа лучше, чем при откачке чистой нефти, а его перегрев приводит к нарушению изоляции и выходу двигателя из строя. Поэтому изоляционные качества применяемых материалов влияют на длительность работы установки. Известно, что термостойкость некоторой изоляции, применяемой для обмоток двигателя, доведена уже до 180 °С, а рабочие температуры до 150 °С. Для контроля за температурой разработаны простые электрические температурные датчики, передающие на станцию управления информацию о температуре ПЭДа по силовому электрическому кабелю без применения дополнительной жилы. Аналогичные устройства имеются для передачи на поверхность постоянной информации о давлении на приеме насоса. При аварийных состояниях станция управления автоматически отключает ПЭД.