- •Приведите примеры плейотропного действия генов.

- •Дать определение понятия наследственность.

- •Коэффициент наследственности.

- •Дать определение понятия изменчивость, виды изменчивости.

- •Привести формулы полигибридного скрещивания.

- •Опишите механизм наследственности.

- •Раскрыть понятие кариотип.

- •Первый закон Менделя.

- •Второй закон Менделя.

- •Третий закон Менделя.

- •Особенности племенной работы в кинологии.

- •Бонитировка собак.

- •Племенной учет. Племенной учет собак

- •В собаководстве необходима система племенных книг, среди них:

- •Порядок нумерации собак в книгах следующий:

- •Отбор собак для племенного использования.

- •Подбор родительских пар.

- •Формы подбора собак в племенное разведение

- •Методы разведения собак.

- •Специфика планирования племенной работы в собачьих питомниках.

- •Понятие о породе. Принципы классификации пород собак. Международная классификация пород собак.

- •Классификации пород собак Принципы классификации пород

- •По географическому признаку

- •По степени консолидации

- •Классификация fci

- •Породы собак, занесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

- •Цели и задачи собаководческих выставок. Правила проведения выставок собак.

- •Особенности пищеварения собак.

- •Потребность собак в обменной энергии.

- •Потребность собак в белке.

- •24. Биологическая ценность белка.

- •29. Нормированное кормление собак.

- •36. Целенаправленное использование собак. Области использования.

- •37. Рефлекторная дуга. Виды рефлексов. Выработка условных рефлексов. Основные правила выработки условных рефлексов.

- •38. Свойства нервных центров.

- •39. Виды координации работы нервных центров.

- •40. Строение и принцип работы слухового анализатора.

- •41. Строение и принцип работы зрительного анализатора.

- •42. Строение и принцип работы обонятельного анализатора.

- •43. Строение и принцип работы вкусового анализатора.

- •45. Кинестезия. Кинестезия

- •46. Поведение, основы, структура, виды.

- •47. Темпераменты и виды внд.

- •48. Понятие теории функциональных систем. Виды потребностей и мотивация. Структура поведенческого акта.

- •49. Понятие о раздражителях. Виды раздражений – сигналов. Характеристики.

- •50. Понятие о подкреплении. Виды подкрепления.

- •51. Понятие дрессировки. Стадии дрессировки.

- •52. Понятие навыка. Этапы формирования.

- •53. Понятие эмоций, память, элементарная рассудочная деятельность, инсайт, интеллектуальные возможности животных.

- •Мышление человека и рассудочная деятельность животных

- •54. Способы дрессировки.

- •55. Методы дрессировки, как отражение специфики формы научения.

(20 февраля 2014 тетрадь)

24. Биологическая ценность белка.

Биологическая ценность пищевых белков зависит в основном от соотношения входящих в их состав незаменимых аминокислот. Белки животного происхождения и рыбы (говядина, треска) имеют высокую биологическую ценность, растительные белки лимитированы прежде всего по лизину, белки пшеницы и риса - по треонину. Белки коровьего молока имеют полноценный аминокислотный состав применительно к питанию взрослых.

Важным показателем качества пищевого белка служит также степень его усвояемости в желудочно-кишечном тракте и последующее всасывание аминокислот. По скорости переваривания белки можно расположить в такой последовательности:

рыбные,

молочные,

мясные,

хлеба и круп.

Наибольшее количество белка содержится в продуктах животного происхождения: мясо разных сортов, рыба, колбасные изделия, птица, творог, сыр, яйца. Белок этих продуктов обладает высокой биологической ценностью.

Много биологически ценного белка содержится в сое, горохе, фасоли и других бобовых.

Хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия содержат 5-12 % белка, однако их белок дефицитен по ряду аминокислот, в первую очередь по лизину.

Фрукты, ягоды и овощи, за исключением бобов и зеленого горошка (они содержат соответственно 5 и 6 % белка), бедны белком.

29. Нормированное кормление собак.

Нормированное кормление собак разных пород в зависимости от их потребностей в энергии и питательных веществах, а также от их назначения и работоспособности является одной из важных задач науки о кормлении. Действующие на сегодня нормы кормления рассчитаны на высокую работоспособность собак, сохранения их здоровья, долголетний срок службы и высокую плодовитость при рациональном использовании кормов. Как недостаточное, так и избыточное кормление вредно для собак и убыточно для организаций, ведомств, хозяйств, питомников, заводов и владельцев. В разные периоды развития собаководства к нормированию кормления собак подходили по-разному. Современные нормы кормления собак уточнены и детализированы для повседневного использования в практике собаководства. Нормированное кормление собак включает потребность в обменной энергии, протеине, жирах, углеводах, клетчатке, минеральных веществах, аминокислотах, витаминах. В настоящее время большое значение приобретает нормирование энергии для сооак всех пород и возрастных групп, в разные периоды физиологического состояния, в зависимости от выполняемой работы, условий содержания, а также в зависимости от климатических и других внешних условий. В связи с этим, с одной стороны, уточняются применявшиеся ранее нормы с учетом условий содержания собак, с другой — они детализируются, т. е. увеличивается количество показателей, отражающих потребность собак в разнообразных питательных веществах.

36. Целенаправленное использование собак. Области использования.

Служебное, охотничьи, поводыри, …..

37. Рефлекторная дуга. Виды рефлексов. Выработка условных рефлексов. Основные правила выработки условных рефлексов.

Рефлекторная дуга - это путь, по которому раздражение (сигнал) от рецептора проходит к исполнительному органу. Структурную основу рефлекторной дуги образуют нейронные цепи, состоящие из рецепторных, вставочных и эффекторных нейронов. Именно эти нейроны и их отростки образуют путь, по которому нервные импульсы от рецептора передаются исполнительному органу при осуществлении любого рефлекса.

В периферической нервной системе различают рефлекторные дуги (нейронные цепи)

соматической нервной системы, иннервирующие скелетную иускулатуру

вегетативной нервной системы, иннервирующие внутренние органы: сердце, желудок, кишечник, почки, печень и т.д.

Рефлекторная дуга состоит из пяти отделов:

рецепторов, воспринимающих раздражение и отвечающих на него возбуждением. Рецепторами могут быть окончания длинных отростков центростремительных нервов или различной формы микроскопические тельца из эпителиальных клеток, на которых оканчиваются отростки нейронов. Рецепторы расположены в коже, во всех внутренних органах, скопления рецепторов образуют органы чувств (глаз, ухо и т. д.).

чувствительного (центростремительного, афферентного) нервного волокна, передающего возбуждение к центру; нейрон, имеющий данное волокно, также называется чувствительным. Тела чувствительных нейронов находятся за пределами центральной нервной системы - в нервных узлах вдоль спинного мозга и возле головного мозга.

нервного центра, где происходит переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные; Центры большинства двигательных рефлексов находятся в спинном мозге. В головном мозге расположены центры сложных рефлексов, таких, как защитный, пищевой, ориентировочный и т. д. В нервном центре происходит синаптическое соединение чувствительного и двигательного нейрона.

двигательного (центробежного, эфферентного) нервного волокна, несущего возбуждение от центральной нервной системы к рабочему органу; Центробежное волокно - длинный отросток двигательного нейрона. Двигательным называется нейрон, отросток которого подходит к рабочему органу и передает ему сигнал из центра.

эффектора - рабочего органа, который осуществляет эффект, реакцию в ответ на раздражение рецептора. Эффекторами могут быть мышцы, сокращающиеся при поступлении к ним возбуждения из центра, клетки железы, которые выделяют сок под влиянием нервного возбуждения, или другие органы.

Pефлекс (от лат. "рефлексус" - отражение) - реакция организма на изменения внешней или внутренней среды, осуществляемая при посредстве центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

Рефлексы проявляются в возникновении или прекращении какой-либо деятельности организма: в сокращении или расслаблении мышц, в секреции или прекращении секреции желез, в сужении или расширении сосудов и т. п.

Виды рефлексов

Все рефлекторные акты целостного организма разделяют на безусловные и условные рефлексы.

Безусловные рефлексы передаются по наследству, они присущи каждому биологическому виду; их дуги формируются к моменту рождения и в норме сохраняются в течение всей жизни. Однако они могут изменяться под влиянием болезни.

Условные рефлексы возникают при индивидуальном развитии и накоплении новых навыков. Выработка новых временных связей зависит от изменяющихся условий среды. Условные рефлексы формируются на основе безусловных и с участием высших отделов головного мозга.

Условия образования условных рефлексов

В процессе работы И.П. Павлов открыл и сформулировал ряд условий, необходимых для образования условных рефлексов:

Условный и безусловный раздражители должны совпадать во времени. Например, если звук звонка или загорание лампочки соединить с кормлением, то эти, ранее безразличные раздражители через несколько сочетаний начинают вызывать у собаки пищевую реакцию. Эта реакция на ранее безразличный раздражитель, который приобрел теперь сигнальное значение для проявления пищевой реакции, и есть условный рефлекс.

Условный раздражитель должен несколько упреждать безусловный. Например, при обучении собаки хождению рядом словесная команда «рядом» должна несколько (на 1-2 секунды) предшествовать рывку поводком, вызывающему ответную безусловно-рефлекторную реакцию. Если раздражитель, который должен стать условно-рефлекторным сигналом, предшествует действию безусловного раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс не на 2-3 секунды, то такой условный рефлекс называют совпадающим. Условный рефлекс может быть выработан и если условный раздражитель упреждает безусловный, и на более длительное время (до 2-3 минут). Такой условный рефлекс носит название запаздывающего. Он будет вырабатываться медленнее, чем совпадающий. В качестве примера выработки подобного рефлекса можно привести тот факт, что многие современные городские собаки спустя некоторое время после установки в квартире домофона начинают лаять на его сигнал, больше напоминающий звонок телефона, чем дверной, хотя между этим сигналом и приходом в квартиру посторонних людей проходит некоторое время. Звонок телефона при этом обычно не вызывает у собак никакой реакции.

Полушария головного мозга животного во время выработки условного рефлекса должны быть свободны от других видов деятельности. Если производить дрессировку кобеля на небольшом расстоянии от суки в период течки или на участке, где побывала такая сука, половой безусловный рефлекс неизбежно будет затруднять выработку условного. Если перед началом занятий не погулять с собакой и не дать ей возможность опорожнить мочевой пузырь и прямую кишку, раздражения, идущие от этих внутренних органов, будут также затормаживать выработку условных рефлексов.

Сила безусловного раздражителя при выработке условного рефлекса должна быть большей, чем сила условного раздражителя. Так, например, условный раздражитель большой силы (например, сильный звук, окрик и т.п.) может затормозить у собаки проявление безусловного рефлекса (например, пищевого). Безусловный рефлекс в это время должен быть в достаточно возбудимом состоянии. Если условный рефлекс вырабатывается на основе пищевого, необходимо, чтобы собака была достаточно голодна; накормленная собака будет слабо реагировать на пищевое подкрепление, и условный рефлекс будет вырабатываться медленнее, чем у голодной.

Под контролем коры головного мозга находятся все общие физиологические функции организма, например газообмен, обмен веществ, теплорегуляция, величина кровяного давления. Они могут изменяться под влиянием условно-рефлекторных раздражителей.

Условные рефлексы могут базироваться не только на безусловных, но и на условных рефлексах. Если, например, выработать оборонительный рефлекс на вспышку лампочки, а затем производить сочетание ее со звуком звонка, не производя при этом подкрепления током, то через некоторое время один звук звонка начнет вызывать оборонительную реакцию. Это рефлекс второго порядка. На его фундаменте, хотя и с большим трудом, может быть выработан в некоторых случаях таким же образом условный рефлекс третьего порядка, четвертого и далее порядков. Условные рефлексы высшего порядка, как правило, бывают менее прочными, чем рефлексы первого порядка.

Основное в условно рефлекторной деятельности – принцип сигнальности. Условный раздражитель «сигнализирует» о предстоящем начале действия безусловного раздражителя, о наступлении тех или иных событий, подготавливая организм к ним, вызывая в нем все те реакции, которые обычно возникают при действии соответствующего безусловного раздражителя. Выработка условных рефлексов – приобретение животным элементарных знаний об окружающей его среде, о существующих в ней закономерностях. Условный рефлекс обеспечивает высокую степень обобщения: условный раздражитель как бы обобщается с безусловным и может теперь вызывать все те реакции, которые раньше вызывал только безусловный раздражитель. Бренчание миски, из которой обычно кормят собаку, или звонок, вслед за которым всегда следует мясо, обобщаются с пищей, вызывая секрецию слюны и другие проявления пищевой реакции. Следовательно, в условном раздражителе качества или свойства объектов внешнего мира превращаются в их признаки. В то же время условный рефлекс обеспечивает высокую степень отвлечения от действительности. Ведь звуковой условный пищевой раздражитель (звонок или стук миски, вызывающие пищевую реакцию) – лишь звуковые сигналы, а не сама пища. Таким образом, условный рефлекс, имеющий, несомненно, физиологическую природу, представляет собой одновременно и психическое явление, элементарный психический акт. Поэтому, изучая условно рефлекторную деятельность, исследователи в то же время познают и психологию подопытных объектов.

Для выработки условного рефлекса любого качества необходимо соблюдать ряд правил. 1. Наличие у животного потребности и соответствующей мотивации. 2. Условный раздражитель должен обязательно подкрепляться безусловным, т.е. удовлетворением жизненно важной потребности. 3. Условный раздражитель должен обязательно предшествовать подкреплению. 4. Условный раздражитель должен восприниматься животным, т.е. первоначально вызывать ориентировочно-исследовательскую деятельность. Для высших животных это могут быть световые, звуковые, обонятельные-и другие сенсорные раздражители. 5. Подкрепление по своей биологической значимости и силе должно быть сильнее условного раздражителя. 6. Условный раздражитель должен неоднократно сочетаться с безусловным подкреплением. 7. При выработке соответствующего условного рефлекса у животных должны отсутствовать конкурирующие мотивации. 8. Субъект, у которого вырабатываются условные рефлексы, должен быть здоров.

38. Свойства нервных центров.

Нервным центром (НЦ) называется совокупность нейронов в различных отделах ЦНС, обеспечивающих регуляцию какой-либо функции организма. Например, бульбарный дыхательный центр.

Для проведения возбуждения через нервные центры характерны следующие особенности:

1. Одностороннее проведение. Оно идет от афферентного, через вставочный, к эфферентному нейрону. Это обусловлено наличием межнейронных синапсов.

2. Центральная задержка проведение возбуждения. Т.е. по НЦ возбуждение идет значительно медленнее, чем по нервному волокну. Это объясняется синаптической задержкой. Так как больше всего синапсов в центральном звене рефлекторной дуги, там скорость проведения наименьшая. Исходя из этого, время рефлекса, это время от начала воздействия раздражителя до появления ответной реакции. Чем длительнее центральная задержка, тем больше время рефлекса. Вместе с тем оно зависит от силы раздражителя. Чем она больше, тем время рефлекса короче и наоборот. Это объясняется явлением суммации возбуждений в синапсах. Кроме того, оно определяется и функциональным состоянием ЦНС. Например, при утомлении НЦ длительность рефлекторной реакции увеличивается.

3. Пространственная и временная суммация. Временная суммация возникает, как и в синапсах вследствие того, что чем больше поступает нервных импульсов, тем больше выделяется нейромедиатора в них, тем выше амплитуда ВПСП. Поэтому рефлекторная реакция может возникать на несколько последовательных подпороговых раздражений. Пространственная суммация наблюдается тогда, когда к нервному центру идут импульсы от нескольких рецепторов нейронов. При действии на них подпороговых стимулов, возникающие постсинаптические потенциалы суммируются и в мембране нейрона генерируется распространяющийся ПД.

4. Трансформация ритма возбуждения – изменение частоты нервных импульсов при прохождении через нервный центр. Частота может понижаться или повышаться. Например, повышающая трансформация (увеличение частоты) обусловлено дисперсией и мультипликацией возбуждения в нейронах. Первое явление возникает в результате разделения нервных импульсов на несколько нейронов, аксоны которых образуют затем синапсы на одном нейроне (рис). Второе, генерацией нескольких нервных импульсов при развитии возбуждающего постсинаптического потенциала на мембране одного нейрона. Понижающая трансформация объясняется суммацией нескольких ВПСП и возникновением одного ПД в нейроне.

5. Посттетаническая потенциация, это усиление рефлекторной реакции в результате длительного возбуждения нейронов центра. Под влиянием многих серий нервных импульсов, проходящих с большой частотой через синапсы,. выделяется большое количество нейромедиатора в межнейронных синапсах. Это приводит к прогрессирующему нарастанию амплитуды возбуждающего постсинаптического потенциала и длительному (несколько часов) возбуждению нейронов.

6. Последействие, это запаздывание окончания рефлекторного ответа после прекращения действия раздражителя. Связано с циркуляцией нервных импульсов по замкнутым цепям нейронов.

7. Тонус нервных центров – состояние постоянной повышенной активности. Он обусловлен постоянным поступлением к НЦ нервных импульсов от периферических рецепторов, возбуждающим влиянием на нейроны продуктов метаболизма и других гуморальных факторов. Например проявлением тонуса соответствующих центров является тонус определенной группы мышц.

8. Автоматия или спонтанная активность нервных центров. Периодическая или постоянная генерация нейронами нервных импульсов, которые возникают в них самопроизвольно, т.е. в отсутствии сигналов от других нейронов или рецепторов. Обусловлена колебаниями процессов метаболизма в нейронах и действием на них гуморальных факторов.

9. Пластичность нервных центров. Это их способность изменять функциональные свойства. При этом центр приобретает возможность выполнять новые функции или восстанавливать старые после повреждения. В основе пластичности Н.Ц. лежит пластичность синапсов и мембран нейронов, которые могут изменять свою молекулярную структуру.

10. Низкая физиологическая лабильность и быстрая утомляемость. Н.Ц. могут проводить импульсы лишь ограниченной частоты. Их утомление объясняется утомлением синапсов и ухудшением метаболизма нейронов.

39. Виды координации работы нервных центров.

Согласованное проявление отдельных рефлексов, обеспечивающих выполнение целостных рабочих актов, носит название координации.

Явление координации играет важную роль в деятельности двигательного аппарата. Координация таких двигательных актов, как ходьба или бег, обеспечивается взаимосвязанной работой нервных центров.

За счет координированной работы нервных центров осуществляется совершенное приспособление организма к условиям существования. Это происходит не только за счет деятельности двигательного аппарата, но и за счет изменений вегетативных функций организма (процессов дыхания, кровообращения и т. д.).

Установлен ряд общих закономерностей - принципов координации:

принцип конвергенции;

принцип иррадиации возбуждения;

принцип реципрокности;

принцип последовательной смены возбуждения торможением и торможения возбуждением;

феномен «отдачи»;

цепные и ритмичные рефлексы;

принцип общего конечного пути;

принцип обратной связи;

принцип доминанты.

Принцип конвергенции. Импульсы, приходящие в центральную нервную систему по различным афферентным волокнам, могут сходиться (конвергировать) к одним и тем же вставочным и эффекторным нейронам. Конвергенция нервных импульсов объясняется тем, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эффекторных. Поэтому афферентные нейроны образуют на телах и дендритах эффекторных и вставочных нейронов многочисленные синапсы.

Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему при сильном и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не только данного рефлекторного центра, но и других нервных центров. Это распространение возбуждения в центральной нервной системе получило название иррадиации. Процесс иррадиации связан с наличием в центральной нервной системе многочисленных ветвлений аксонов и особенно дендритов нервных клеток и цепей вставочных нейронов, которые объединяют друг с другом различные нервные центры.

Принцип реципрокности (сопряженности). Принцип реципрокности был показан по отношению к нервным центрам антагонистов мышц - сгибателей и разгибателей конечностей. Наиболее отчетливо он проявляется у животных с удаленным головным мозгом и сохраненным спинным. Если раздражать у спинального животного кожу конечностей, а на противоположной стороне в это время наблюдается рефлекс разгибания. Описанные явления связаны с тем, что при возбуждении центра сгибания одной конечности происходит реципрокное торможение центра разгибания этой же конечности. На симметричной стороне имеются обратные взаимоотношения: возбужден центр разгибателей и заторможен центр сгибателей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможна ходьба.

Реципрокные взаимоотношения центров головного мозга определяют возможность человека овладеть сложными трудовыми процессами и не менее сложными специальными движениями, совершающимися при плавании, акробатических упражнениях и прочее.

Принцип общего конечного пути. Этот принцип связан с особенностью строения центральной нервной системы. Эта особенность, как уже указывалось, состоит в том, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эффекторных, в результате чего различные афферентные импульсы сходятся к общим выходящим путям. Количественные соотношения между нейронами схематически можно представить в виде воронки: возбуждение вливается в центральную нервную систему через широкий раструб (афферентные нейроны) и вытекает из нее через узкую трубку (эффекторные нейроны). Общими путями могут быть не только конечные эффекторные нейроны, но и вставочные.

Принцип обратной связи. При рефлекторном сокращении скелетных мышц возбуждаются проприорецепторы. От проприорецепторов нервные импульсы вновь поступают в центральную нервную систему. Этим контролируется точность совершаемых движений. Подобные афферентные импульсы, возникающие в организме в результате рефлекторной деятельности органов и тканей (эффекторов), получили название вторичных афферентных импульсов или «обратной связи».

Обратные связи могут быть положительными и отрицательными. Положительные обратные связи способствуют усилению рефлекторных реакций, отрицательные - их угнетению.

Принцип доминанты играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта - временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Доминантный очаг возбуждения характеризуется следующими основными свойствами:

повышенной возбудимостью;

стойкостью возбуждения;

способностью к суммированию возбуждения;

инерцией - доминанта в виде следов возбуждения может длительно сохраняться, и после прекращения вызвавшего ее раздражение.

Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы от других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды.

Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ.

Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

40. Строение и принцип работы слухового анализатора.

Слуховой анализатор — совокупность соматических, рецепторных и нервных структур, деятельность которых обеспечивает восприятие человеком и животными звуковых колебаний. С. а. состоит из наружного, среднего и внутреннего уха, слухового нерва, подкорковых релейных центров и корковых отделов.

Ухо является усилителем и преобразователем звуковых колебаний. Через барабанную перепонку, представляющую собой эластичную мембрану, и систему передаточных косточек — молоточек, наковальню и стремечко — звуковая волна доходит до внутреннего уха, вызывает колебательные движения в заполняющей его жидкости.

Внутреннее ухо, или улитка, представляет собой спиралеобразный ход, состоящий из двух с половиной витков. Заполняющая улитку жидкость — пери- и эндолимфа — практически несжимаема; поэтому при смещении стремечка вправо мембрана круглого окна прогибается влево, а возникающие колебания эндолимфы передаются волокнам расположенной вдоль улитки базилярной, или основной, мембраны и возбуждают специализированные механорецепторы — волосковые клетки.

Волосковые клетки улитки являются основными аппаратами слуховой рецепции. Реагируя на колебания эндолимфы, они превращают улавливаемые звуковые колебания в нервные импульсы, передающие акустическую информацию по волокнам слухового нерва.

Возбуждение, возникающее в волокнах слухового нерва, направляется к центральным отделам нервной системы. Первым центром обработки акустической информации являются расположенные на уровне варолиева моста ядра слухового нерва, после чего она поступает к т.н. верхним оливам. Здесь происходит объединение сигналов, поступающих от левой и правой улитки. Затем афферентные пути слухового нерва направляются к нижним буграм четверохолмия, которые представляют собой элементарный рефлекторный центр слуховой системы. Именно здесь осуществляется передача слуховых импульсов на двигательные пути, в результате чего возникают такие, напр., реакции, как двигательное настораживание или сокращение зрачка в ответ на внезапно возникающий звук.

Далее мощный пучок нервных волокон идет к внутренним коленчатым телам, от которых начинается последняя часть слухового нерва. Его волокна направляются к поперечной извилине височной области коры, или извилине Гешля, представляющей собой корковый конец С. а.

По своему строению извилина Гешля (поля 41-е и 42-е, по Бродману) очень близка к проекционной зрительной коре. Основное место в ней занимает 4-й афферентный слой, в котором и заканчиваются волокна слухового нерва. Как в зрительной проекционной области, так и в извилине Гешля были обнаружены признаки соматотопического строения. При этом волокна, передающие информацию о высоких тонах, заканчиваются в медиальных, а волокна, несущие информацию о низких тонах, — в латеральных участках этой извилины. Существенным отличием корковых отделов слухового анализатора от зрительного является то, что здесь нет изолированного представительства каждого уха или его части в противоположном полушарии коры головного мозга. Моноуральные волокна направляются к обоим полушариям, и поэтому повреждение одной (напр., правой) извилины Гешля приводит лишь к незначительному снижению слуха, в несколько большей степени проявляющемуся в противоположном (левом) ухе.

Над первичными отделами слуховой коры, расположенными в извилине Гешля, надстроены вторичные отделы слуховой коры. Они находятся на наружной поверхности височной области, в пределах верхней височной извилины (поле 22-е, по Бродману). В их составе преобладают клетки верхних, ассоциативных слоев коры.

В отличие от первичной слуховой коры ее вторичные отделы не имеют соматотопического строения и представляют собой сложный интегрирующий аппарат, который обеспечивает сложные формы анализа и синтеза звуковой информации, делая возможным восприятие сложномузыкальных и речевых звуков, поэтому поражение вторичных отделов слуховой коры не приводит к снижению остроты слуха и выпадению восприятия простых звуков, вызывает нарушение различения мелодий в одних случаях или сложно построенных звуков речи в других.

41. Строение и принцип работы зрительного анализатора.

Анализаторы – сложные чувствительные образования нервной системы, воспринимающие раздражения из окружающей среды и ответственные за формирование ощущений. Различают три части любого анализатора:

Воспринимающая – состоит из рецепторов.

Проводниковая – представлена афферентными нервами и восходящими путями и нейронами ЦНС, передающими возбуждение в кору головного мозга.

Центральная – часть коры головного мозга, к клеткам которой поступает информация от рецепторов. В ней происходит окончательное различение раздражителя и формируются ощущения.

Зрительный анализатор

Вспомогательные:

брови – отводят пот со лба

веки – защищают глаза от чрезмерных световых лучей

слезный аппарат – смачивают, очищают, дезинфицируют глаза

Оболочки глаза:

белочная – внешняя, плотная, состоит из соединительной ткани – защитная

сосудистая – средняя, пронизана сосудами – питает глаза

сетчатка – внутренняя, в состав ее входят фоторецепторы – воспринимает свет

Оптическая система глаза:

роговица – прозрачная передняя часть белочной оболочки – пропускает и преломляет лучи

радужная оболочка – передняя часть сосудистой оболочки – образует зрачок, содержит пигмент, придающий цвет глазу

зрачок – отверстие в радужной оболочке, окруженное мышцами – расширяясь и сужаясь, регулирует количество поступаемых в глаз световых лучей

хрусталик – двояковыпуклая эластичная прозрачная линза, окруженная ресничной мышцей – преломляет и фокусирует лучи света, изменяет кривизну

стекловидное тело – прозрачное тело в состоянии коллоида – заполняет глазное яблоко, пропускает лучи света

Световоспринимающие части глаза:

фоторецепторы – в сетчатке в форме палочек и колбочек – палочки воспринимают форму, а колбочки – цвет

Проводниковый путь:

зрительный нерв – волокна от рецепторов в сетчатке до стволовой части головного мозга – воспринимает возбуждение с палочек и колбочек, передает в зрительную зону коры больших полушарий

восходящий путь – нейроны и их отростки, идущие до коры головного мозга

зрительная зона коры больших полушарий – нервные клетки, расположенные в затылочной доле коры больших полушарий – происходит анализ возбуждений и формирование зрительных ощущений.

42. Строение и принцип работы обонятельного анализатора.

Строение обонятельного анализатора. В обонятельной зоне слизистой оболочки носа находятся нейроэпители-алъные веретенообразные обонятельные клетки, представляющие собой хеморецепторы. От этих клеток отходят обонятельные волокна (fila olfactoria), проникающие через lamina cribrosa в полость черепа к обонятельной луковице, где образуются синапсы с дендритами клеток обонятельного тракта (обонятельный нерв). Коньковая извилина (gyms hippocampi) представляет собой первичный центр обоняния. Кора аммонова рога и передняя перфоративная субстанция являются высшим корковым центром обоняния. Обонятельная функция носа Обонятельная функция обеспечивается обонятельной зоной слизистой оболочки носа, в которой находятся обонятельные клетки. Непосредственным раздражителе обонятельного рецептора являются молекулы пахучего вещества - одоривекторы (М =17- 2000) Теории обоняния: 1.

Химическая теория Цваардемакера. Одоривектор растворяется в секрете (слизи) боуменовых желез и вступает в контакт с волосками обонятельных клеток и вызывает их возбуждение. 2. Теория Гениигса (физическая). Одоривекторы излучают волны высокой частоты, которые передаются на обонятельный анализатор и различные группы клеток резонируют в ответ на колебания, характерные определенному одоривектору. 3. Теория Мюллера (электрохимическая). Возбуждение органа обоняния происходит благодаря электрохимической энергии пахучих веществ. Все три автора строят свои теории вокруг одоривекторов. Защитная функция носа Защитная функция носа представлена механизмами с помощью которых воздух согревается, увлажняется и очищается. • Согревание воздуха осуществляется за счет тепла от поверхности стенок носа. Вдыхание холодного носа вызывает быстрое рефлекторное заполнение кровью кавернозных тел, расположенных в слизистой оболочке нижних и частично средних раковин.

Сопротивление воздуху возрастает, происходит более интенсивное его согревание • Увлажнение воздуха в полости носа происходит за счет насыщения влагой, покрывающей слизистую оболочку. Для оптимального газообмена необходимо получить воздух 100% влажности и температуры 37°С. Придаточные пазухи носа также участвуют в согревании и увлажнении воздуха. • Очищение воздуха начинается в преддверии носа, где крупные частицы задерживаются волосами. Около 40-60% пылевых частиц и микробов вдыхаемого воздуха задерживается в слизи и удаляется вместе с ней. Механизм, удаляющий слизь из носа - мерцательный эпителий. Его функции оценивают угольным и сахариновым тестами. » к защитным механизмам относится также рефлекс чихания и слизеотделения.

43. Строение и принцип работы вкусового анализатора.

Вкус, так же как и обоняние, основан на хеморецепции. Вкусовые рецепторы несут информацию о характере и концентрации веществ, поступающих в рот. Их возбуждение запускает сложную цепь реакций разных отделов мозга, приводящих к различной работе органов пищеварения или удалению вредных для организма веществ, попавших в рот с пищей.

Рецепторы вкуса – вкусовые почки – расположены на языке, задней стенке глотки, мягком небе, миндалинах и надгортаннике. Больше всего их на кончике языка, его краях и задней части. Каждая из примерно 10000 вкусовых почек человека состоит из нескольких (2-6) рецепторных клеток и, кроме того, из опорных клеток. Вкусовая почка имеет колбовидную форму, длина и ширина ее у человека около 70 мкм, она не достигает поверхности слизистой оболочки языка и соединена с полостью рта через вкусовую пору.

Вкусовые клетки – наиболее короткоживущие эпителиальные клетки организма, в среднем через каждые 250 ч каждая клетка сменяется молодой, движущейся к центру вкусовой почки от ее периферии. Каждая из рецепторных вкусовых клеток длинной 10-20 мкм, шириной 3-4 мкм имеет на конце, обращенном в просвет поры, 30-40 тончайших микроворсинок – 0,1-0,2 мкм, длинной 1-2 мкм.

Суммарный потенциал рецепторных клеток изменяется при раздражении языка разными веществами (сахаром, солью, кислотой). Этот потенциал развивается довольно медленно, максимум его достигается к 10-15 секунде после воздействия, хотя электрическая активность в волокнах вкусового нерва начинается значительно раньше. Проводниками всех видов вкусовой чувствительности служат барабанная струна и языкоглоточный нерв, ядра которых в продолговатом мозге содержат первые нейроны вкусового анализатора. Регистрация импульсации в отдельных волокнах данных нейронов показал, что многие из волокон отличается определенной специфичностью, так как отвечают лишь на соль, кислоту и хинин. Есть волокна, чувствительные к сахарам. Однако наиболее убедительной сейчас считается гипотеза, согласно которой информацию о четырех основных вкусовых ощущениях: горьком, сладком, кислом и саленном – кодируется не импульсацией в одиночных волокнах, а разным распределением частоты разрядов в большой группе волокон, одновременно, но по-разному возбуждаемых вкусовым веществом.

Вкусовые афферентные сигналы поступают в ядро одиночного пучка ствола мозга. От ядра одиночного пучка аксоны вторых нейронов входят в составе медиальной петли до дугообразного ядра таламуса, где расположены третьи нейроны, дающие аксоны до корковых центров вкуса.

Абсолютные пороги вкусовой чувствительности во многом зависят от состояния организма (они изменяются при голодании, беременности и т.д.). При измерении абсолютной вкусовой чувствительности возможны две ее оценки: возникновение неопределенного вкусового ощущения (отличающегося от вкуса дистиллированной воды) и возникновение определенного вкусового ощущения. Порог возникновения второго ощущения выше. Пороги различия минимальны в диапазоне средних концентраций веществ, но при переходе к большим концентрациям резко повышаются.

При действии вкусовых веществ наблюдается адаптация (снижение интенсивности вкусового ощущения). Продолжительность адаптации пропорциональна концентрации раствора. Адаптация к сладкому и соленому развивается быстрее, чем к горькому и кислому. Обнаружена и перекрестная адаптация, т.е. изменение чувствительности к одному веществу при действии другого.

Классификация вкусовых ощущений. Выделяют четыре основных вкуса: сладкое, кислое, соленое и горькое. Кончик языка наиболее чувствителен к сладкому, средняя часть – к кислому, корень – к горькому, край – к соленому и кислому. Обычно вкусовые ощущения смешанные, потому что стимулы отличаются сложным составом и объединяют несколько вкусовых качеств. Сходным вкусом могут обладать резко различные по химической структуре вещества, разного вкуса могут быть и оптические изомеры одного химического вещества.

44. Строение и принцип работы осязательного анализатора.

Осязательный анализатор воспринимает различные раздражения из внешней среды (холод, тепло, прикосновение, давление, боль...). Воспринимающий отдел -экстерорецепторы кожного покрова и слизистых оболочек ряда органов, соприкасающихся с внешней средой, а именно слизистой глаз, губ, рта, языка, носовой полости, прямой кишки и наружных половых органов. Воспринимающий отдел иногда еще называют органом осязаяния (organon tactus). Кожная чувствительность обусловлена нервными окончаниями, имеющими различную форму и строение. Различные чувствительные точки и участки кожи можно рассматривать как проекции соответствующих точек мозга. Особо богаты чувствительными нервными окончаниями следующие участки кожи: губы, кончик носа, хобот или хоботок (свинья, крот), кончики пальцев (приматы). Помимо самой кожи осязанием обладают также волосы, связанные с нервными окончаниями. В ряде мест развиваются специальные осязательные волосы (вибриссы). Особенно часто они встречаются на губах и щеках и в виде отдельных пучков над глазами и на подбородке, образуя на морде чувствительную зону. Проводящий отдел осязательного анализатора - с/м и черепные нервы, центральный отдел -спинной и головной мозг.

45. Кинестезия. Кинестезия

от греч. kineo — двигаюсь и astheses — ощущение) — ощущение положения или перемещения частей собственного тела. Периферические кинестетические органы — проприорецепторы. К. играет большую роль в формировании .двигательных навыков, в установлении и регуляции мышечного тонуса. В комплексе с информацией, идущей от различных видов тангорецептеров (датчиков контактных видов восприятия) и телерецептеров (дистантных) , кинестетические ощущения участвуют в образовании различных видов и форм восприятия.

46. Поведение, основы, структура, виды.

Не знаю))))

47. Темпераменты и виды внд.

Темперамент определяется подвижностью или инертностью возбудительных и тормозных процессов. Чтобы определить какой тип ВНД (высшей нервной деятельности) соответствует какой породе, необходимо выбрать ряд раздражителей, а это задача не из легких. Окончательный вердикт о темпераменте собаки делают во время дрессировки с применением специальной методики. Делают контрольные измерения скорости возбуждения, а потом угасания положительных и отрицательных рефлексов. Холерический темперамент. Для собак характерно сильное возбуждение и медленное угасание. Возбуждается собака на многие, в т.ч. посторонние раздражители. Поэтому начало дрессировки, как правило, дается легче чем продолжение, потому что собака начинает отвлекаться на посторонние помехи. Прекращение нежелательных действий достигается с трудом. Чрезмерная сила реакции на любые раздражители не нарушает и не расстраивает условно-рефлекторную деятельность. Сангвиник. В ходе дрессировки отмечается легкая переключаемость между процессами. Команды формируются быстро, быстро образуются сложные связи. Навыки динамичны, нежелательные связи легкоустранимы. Флегматик. Для таких собак характерна медленная возбудимость психических процессов. Реакция застойная, дрессировка медленная, навыки образуются неспешно, затруднительно. Условно-рефлекторная деятельность характерна постоянством, слабая реакция на посторонние раздражители. Для меланхоликов свойственна слабая выраженность реакций, пассивность поведения. Сильная реакция замечена на изменение места, запахов. Собаки осторожны и боязливы. Во время дрессировки рефлексы быстро затормаживаются, что вызывает затруднения в формировании стойких навыков. Посторонние раздражители вызывают у собаки нарушение условно-рефлекторной деятельности.

48. Понятие теории функциональных систем. Виды потребностей и мотивация. Структура поведенческого акта.

Функциональная система (ФС) представляет собой единицу интеграции целого организма, складывающуюся для достижения любой его приспособительной деятельности. Работа всех составных элементов такой саморегулирующейся организации способствует получению важного для организма приспособительного результата, который и выступает системообразующим фактором каждой функциональной системы, которая, в свою очередь, характеризуется сложностью строения и динамичностью, то есть способностью перераспределения входящих в ее состав частей (Анохин П. К., 1948,1968, 1980). П. К. Анохин называет основные признаки ФС как интегративного образования. 1. ФС включает в свой состав центральные и периферические образования. Это позволяет осуществлять саморегуляцию на основе циркуляции от центра к периферии и обратно. Существование ФС обязательно связано с получением какого-либо приспособительного эффекта. Этот конечный результат и определяет распределение возбуждений и активностей по все функциональной системе в целом. В ФС обязательно включаются рецепторные аппараты, оценивающие результаты ее действия. Например, хеморецепторы в дыхательной или осморецепторы (осмотическое давление) в кровеносной системе. В случае поведения — это афферентный аппарат нервной системы. Центральное объединение афферентаций, соответствующих результату действия, выполняет при этом роль рецептора результатов действия (акцептора действия). Акцептор действия формируется динамически в связи с меняющимися условиями ситуации и формируется до получения результатов действия — как ожидаемый образ действия. Поток обратных афферентаций при наличии эффективного результата закрепляет последнее эффективное действие, и этот поток становится «санкционирующей афферентацией», которую можно рассматривать как энграмму памяти, сохранение в памяти условий, при которых наиболее успешно осуществляется то или иное действие. Объединение частей функциональной системы (принцип консолидации), которое обладает всеми признаками ФС (архитектурно и функционально), складывается к моменту рождения. Таким образом, функциональные системы, обеспечивающие физиологические, витальные функции, должны созревать к моменту рождения. А это означает, что отдельные их элементы должны стать полноценно функционирующими еще до момента рождения. Регулятивные свойства каждой функциональной системы обеспечиваются конкретными механизмами, которые П. К. Анохин называет узловыми. Читать далее: http://vprosvet.ru/biblioteka/teoriya-funkcionalnyih-sistem/ Центр психологической помощи Просвет

Классификация потребностей

Целью научения является выработка способностей для удовлетворения потребности. Иными словами, научение необходимо для сохранения и поддержания жизни. Выделяют несколько классификаций потребностей.

Приведем классификацию потребностей П. В. Смирнова. Согласно этой классификации, все потребности можно разделить на 3 группы:

потребности, направленные на сохранение организма (потребность в пище, питье, самозащите, сне, двигательной активности и т. д.). Неудовлетворение одной из перечисленных потребностей приводит к гибели животного;

потребности, обеспечивающие сосуществование животного с другими видами животных (территориальные, иерархическое, половые и родительские потребности). Эти потребности необходимы как для сохранения отдельного индивида, так и вида в целом;

потребности саморазвития представляют собой приобретение опыта, необходимого для существования организма в разных условиях (потребность в свободе, игре, получении новой информации и т. д.).

Перечисленное потребности, а также способы их удовлетворения заложены в генетической программе собаки. Нередко наблюдается преобладание какой-либо потребности над остальными. Это происходит под влиянием воспитания и условий существования.

Мотивации

Важность использования потребностей и их мотиваций обусловлена их биологически значимыми свойствами, а именно:

повышением двигательной активности животного в результате воздействия раздражителей;

повышением активности вегетативной нервной системы и ускорением процесса обмена веществ, что повышает эффективность двигательных реакций животного;

усилением чувствительности анализаторов, что приводит к усилению ориентировочных реакций, в результате чего животное приобретает навыки, необходимые для удовлетворения необходимой потребности;

улучшением исследовательских функций.

Благодаря мотивациям организм готовится к определенному виду деятельности и поддерживает ее на протяжении времени, необходимого для удовлетворения вызвавшей ее потребности. Как правило, организм испытывает ряд потребностей, однако реализуется только одна.

Потребность и соответствующая ей мотивация, реализующиеся через поведение, называются доминирующими. Организм оценивает потребности с точки зрения значимости на данный момент и вероятности удовлетворения их в данных условиях существования.

При коррекции поведения доминирующая потребность искусственно создается посредством лишения животного чего-либо. Например, пищевая и игровая потребности, потребность во внимании и т. д.

Нередко потребность вызывается непосредственным воздействием на животное, однако при этом строго учитываются его индивидуальные особенности.

В том случае, если потребность не может быть удовлетворена в определенных условиях, животное либо отказывается от попыток ее реализации, либо стремится к удовлетворению другой значимой потребности.

СТРУКТУРА ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА

В процессе научения в дикой природе и в результате дрессировки, животные осваивают новые формы поведения — поведенческие акты, которые представляют собой и разграничивают элементы поведения животных от момента возникновения потребности в чем-либо до сигнала о ее удовлетворении. Поведенческий акт может быть различной степени сложности и состоять как из врожденных, так и приобретенных реакций животного. К тому же формируясь и осуществляясь в конкретных условиях он не может не зависеть от них.

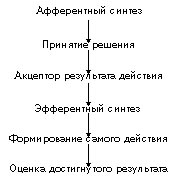

С точки зрения известного физиолога П.К. Анохина, создателя теории функциональных систем, и его школы, структура поведенческого акта представляет собой последовательную смену следующих этапов или стадий: афферентного синтеза, принятия решения, акцептора результата действия, эфферентного синтеза, формирования самого действия и оценки достигнутого результата.

Стадия афферентного синтеза представляет собой анализ совокупности информационных сигналов, поступающих в центральную нервную систему и дающих основание животному принять решение о возможном поведении. Другими словами, прежде чем начать что-нибудь делать или выполнить команду дрессировщика, собака оглянется по сторонам и подумает о том, что можно сделать в данной ситуации и каким образом.

Во время стадии афферентного синтеза, учитывается наличие потребности организма в чем-либо, возможных путей удовлетворения этой потребности, имеющихся во врожденной и приобретенной памяти, воздействие разнообразных факторов внешней среды (обстановочная афферентация) и сигналов, запускающих поведение (пусковая афферентация).

Поведенческий акт

В процессе научения в собственной среде и в результате дрессировки животные осваивают новые формы поведения — поведенческие акты. Они разграничивают элементы поведения животных от момента возникновения потребности в чем-либо до сигнала о ее удовлетворении. Поведенческий акт может быть различной степени сложности. Формируется и осуществляется он в конкретных условиях и зависит от них.

С точки зрения П. К. Анохина, создателя теории функциональных систем, структура поведенческого акта (схеме 5) представляет собой последовательную смену следующих этапов, или стадий: афферентный синтез; принятие решения; акцептор результата действия; эфферентный синтез; формирование самого действия; оценка достигнутого результата.

Схема 5. Структура поведенческого акта

Стадия афферентного синтеза представляет собой анализ совокупных информационных сигналов, поступающих в центральную нервную систему и дающих животному основание принять решение о поведении в той или иной ситуации. При этом учитывается наличие потребности организма в чем-либо и возможных путей ее удовлетворения, а также воздействие разнообразных факторов внешней среды (обстановочная афферентация) и сигналов, «запускающих» поведение (пусковая афферентация).

49. Понятие о раздражителях. Виды раздражений – сигналов. Характеристики.

Виды раздражителей

Различные условия окружающей среды влияют на организм собаки в первую очередь как раздражители, изменяя поведение собаки.

Действием условных раздражителей можно повлиять как на внешнее поведение, так и на состояние организма собаки, ее внутренних органов. Например, услышав команду «Фас!», собака приходит в возбуждение, сердце и мускулатура работают интенсивнее.

На поведение собаки большое влияние оказывают внутренние раздражители. Так, у голодной собаки активизируются рефлексы поиска пищи и т. п.

Чрезвычайно сильные или незнакомые, новые для собаки раздражители вызывают изменение ее поведения и отвлекают от работы по сигналам дрессировщика. Такие раздражители называются отвлекающими. При их появлении происходит торможение в результате возникновения более сильного рефлекса.

Нужно приучать собаку правильно реагировать на внешние отвлекающие раздражители — кошек, птиц, транспорт. Собака реагирует на подобные раздражители тем меньше, чем лучше у нее выработаны навыки.

Нельзя забывать и о внутренних отвлекающих раздражителях (неприятные ощущения в результате болезни, утомление, переполнение прямой кишки или мочевого пузыря и т. д.). Такие раздражители вызывают негаснущее торможение и всегда мешают нормальной работе собаки.

При дрессировке на собаку воздействуют с помощью следующих внешних раздражителей: 1) звуковых (свист, словесная команда, звук выстрела); 2) механических (давление рукой, рывок поводком, удар прутом); 3) пищевых (хлеб, мясо, сахар); 4) зрительных (жесты, размер и форма предметов, одежда и т. п.); 5) обонятельных (запах человека, пищи и т. п.).

При дрессировке применяют условные и безусловные раздражители.

Безусловными называют такие раздражители, которые вызывают проявление безусловных рефлексов. Пищевые безусловные раздражители применяют для подкрепления действия условного раздражителя. Чтобы такой раздражитель подействовал, к дрессировке необходимо приступать до кормления или после него, спустя продолжительное время. Если в качестве лакомства используются кусочки мяса, они должны быть небольшими по размеру, так как большие куски быстро насыщают собаку, что приводит к вялости. Лакомство рекомендуется сопровождать возгласом «хорошо» и поглаживанием собаки. По мере выработки навыков лакомство следует давать все реже и заменять его словесным поощрением и поглаживанием.

Механические раздражители применяют для того, чтобы собака совершала нужные действия. Воздействие осуществляется с помощью нажима на определенную часть тела, поглаживания, удара прутом, натягивания поводка, использования строгого ошейника. При этом необходима оптимальная сила воздействия, в противном случае собака не станет слушаться или будет бояться дрессировщика. Рекомендуется сочетать механический раздражитель с пищевым. Так, поглаживание вместе с дачей лакомства формирует условный пищевой рефлекс и способствует увеличению привязанности собаки к дрессировщику.

Условными (сигнальными) называются раздражители, которые вызывают проявление условного рефлекса. В процессе дрессировки основными условными сигналами являются команды и жесты. Команда — сложный звуковой раздражитель (определенное для каждого приема слово состоит из сочетания звуков и интонаций). Собака отличает одну команду от другой по различному сочетанию звуков и их количеству. Измененные или искаженные команды, как правило, не вызывают у собаки ответной реакции. Если для человека слово является понятием, то есть разные слова могут обозначать одно и то же, то для собаки команда, слово — это комплекс звуков, конкретный звуковой раздражитель.

Под интонацией понимают оттенок голоса (тембр, высоту звука), придаваемый той или иной команде. Собака может различать не только сочетания звуков, но и интонации.

Интонации в зависимости от цели и условий работы могут быть угрожающими, приказными и ласковыми (подбадривающими). При выработке навыка большинство команд следует подавать с приказной интонацией. Такие команды нужно произносить настойчиво, уверенно, со средней громкостью, подкрепляя их безусловными создражителями.

Исключение составляют команды, связанные с проявлением оборонительной реакции или с процессом торможения у собаки. Эти команды подаются с угрожающей интонацией (запрещающая команда «фу!» и команда «Фас!», вызывающие активно-оборонительную реакцию). Угрожающая интонация применяется и тогда, когда нужно усилить действие команды в случае ее невыполнения. Команда произносится резко, в повышенном тоне, подкрепляется болевым воздействием (например, резкий рывок, сильный нажим и т. п.).

Основой для выработки условного рефлекса является болевой раздражитель. Однако злоупотреблять угрожающими интонациями не рекомендуется, так как это способствует развитию трусости.

Ласковая интонация используется для закрепления выполненного действия по условному сигналу. С этой интонацией произносится поощряющая команда «Хорошо!», сопровождающаяся поглаживанием собаки и дачей лакомства. Применение этих раздражителей называется поощрением.

Обычная интонация используется для очень чувствительных собак или в порядке одобрения действий собаки. С одобрительной интонацией также можно произносить слово «хорошо».

Команды должны быть краткими, четкими, стандартными. Их нельзя изменять. Рекомендуется учитывать особенности реакции собак на различные интонации. Так, у некоторых собак угрожающая интонация может вызвать пассивно-оборонительную реакцию, что затрудняет выработку условных рефлексов.

Жесты — зрительные раздражители, передаваемые определенным движением руки дрессировщика. Они всегда постоянны для каждого навыка (приема). Жесты применяются вместо команд (на большом расстоянии в целях маскировки при использовании собаки на службе). Жестами дрессировщик воздействует на расстоянии, указывая собаке направление движения. Они, как и команды, должны быть стандартными и четкими.

Дрессировка собаки может проводиться одновременно по жесту и команде. Это позволяет усилить действие команды или дополнить ее (например, совмещаемый с командой

«Ищи!» жест на обыск местности, работу по следу и т. д.). Команды и жесты должны подаваться кратко, четко и однообразно с соответствующей интонацией. Это обеспечит появление навыков в ответ на соответствующие команды.

Дом для каждого из нас - это то место, где он должен чувствовать себя спокойно и уютно. строительная экспертиза, свооевременно проведенная нашими специалистами Центра Судебных Экспертиз АНО позволяет значительно увеличить срок эксплуатации здания и замедлить процесс его разрушения.

50. Понятие о подкреплении. Виды подкрепления.

Подкрепление

В школе классических условных рефлексов подкреплением считается безусловное воздействие на животное, связанное во времени с условным сигналом. Причем подкреплением может быть любая вызванная деятельность организма.

В случае наличия подкрепления условный рефлекс называют положительным (подкрепляемым), а в случае отсутствия безусловного воздействия — отрицательным или тормозным (неподкрепляемым). При таком подходе болевое воздействие служит положительным подкреплением оборонительному поведению.

Любое поведение определяется своими последствиями. В зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безразличными или неприятными, животное проявит себя по-разному: повторит данный поведенческий акт, не придаст ему никакого значения, постарается избегать его повторения в дальнейшем. В любом случае животное стремится к получению положительного подкрепления, поскольку момент его получения всегда положительно эмоционален. Отрицательного подкрепления животное старается избежать, поскольку оно вызывает негативные эмоции. Как уже упоминалось, само эмоциональное состояние может иметь выраженный подкрепляющий характер.

В настоящее время считается, что термин «отрицательное подкрепление» несколько некорректен, так как всякое подкрепление, по определению, оказывает положительное действие. Видимо, правильнее было бы в обоих случаях говорить не об отрицательном, а об аверсивном (болевом) подкреплении.

С точки зрения мотивированного поведения подкреплением считается любое событие, увеличивающее, уменьшающее или исключающее вероятность удовлетворения имеющейся на данный момент потребности. Событие, связанное с ее удовлетворением, и сам факт удовлетворения — это положительное подкрепление, факт неудовлетворения — отрицательное. Такой подход объясняет существование форм научения без выраженного подкрепления, например импринтинга или латентного научения.

Событие, регулярно предшествующее факту подкрепления, несет информацию о его наступлении и, по законам развития условных рефлексов, само становится подкреплением. Его называют условным. Различают положительное и отрицательное условное подкрепление (известные всем «Хорошо!» и «Фу!»).

По мере тренированности свойства условного подкрепления может приобретать команда, а при инструментальных рефлексах — действия животного или даже данные обстановочной афферентации, потому что, чаще или реже, их результатом бывает подкрепление. Чтобы условное подкрепление не потеряло своего сигнального значения, время от времени необходимо его подтверждать непосредственным воздействием на животное — так называемым натуральным подкреплением.

Особое значение имеет время подкрепления: закрепляется только поведение, непосредственно предшествующее подкреплению. В оперантном научении считается, что разрыв между нужной формой поведения и фактом подкрепления не должен составлять более 10 с. Если этот разрыв больше, научение может не состояться.

Школой И. П. Павлова были описаны так называемые отставленные рефлексы, когда разрыв между действием условного раздражителя и подкрепления составлял минуты и десятки минут. Выработка этих рефлексов была возможна только в специфических условиях павловской «башни молчания», но и при этом была отмечена закономерность: чем дольше действия животного не подкрепляются, тем медленнее вырабатывается условно-рефлекторная реакция. В реальных условиях избежать этого помогает использование условного подкрепления.

Частичное подкрепление условных сигналов (до 50%, а по некоторым данным — до 33—25% случаев), не затрудняет выработку условного рефлекса, но значительно замедляет его угашение при последующей отмене подкрепления. Но при свободном выборе режима положительного подкрепления животные выбирают ускоренный. Возможно, общее число случаев подкрепления важно только для упрочения реакции до навыка, однако вариационный (вариабельный) режим подкрепления значительно закрепляет отработанный навык.

Значимость подкрепления, т. е. его влияние на модификацию поведения, определяется его величиной, и при условии свободы выбора животные выбирают большую. Однако величина подкрепления не всегда окупает энергетические затраты, связанные с его получением. В любом случае она должна быть такой, чтобы вызвать безусловную реакцию животного.

Следует всегда помнить об относительности биологической значимости подкрепления. Для сытого животного вряд ли значимым будет пищевое подкрепление. Некоторые собаки безразличны к ласковым словам или поглаживаниям, следовательно, такие действия хозяина не воспринимаются ими как подкрепление. Для одних животных сильный подкрепляющий фактор — игра, а для других — возможность свободы и физической активности. Одни собаки воспринимают рывок поводком средней силы как значимое отрицательное подкрепление, а другие не обращают на это внимание и продолжают тянуть.

Относительность подкрепления связана и с потребностью, испытываемой организмом. Если ваша собака очень хочет погнаться за кошкой, то ваш кусочек сыра вряд ли будет подкреплением команде подхода.

Значимость подкрепления определяется и значимостью связанной с ним потребности. Например, витальные потребности более значимы, чем потребности саморазвития. А в опытах по изучению влияния различных видов подкрепления на реакции экстраполяции оказалось, что при подкреплении самостимуляцией положительных зон мозга крысы оказались способны не только многократно решить простую задачу, но и успешно справиться с усложненным ее вариантом, тогда как при пищевом подкреплении они этого сделать не могли.

Говоря о значимости подкрепления, следует еще иметь в виду индивидуальные особенности животного и его ранний опыт. Как уже упоминалось, для животных, пребывавших в условиях ранней сенсорной депривации, отрицательное подкрепление более значимо, чем для животных, выращенных в нормальной или обогащенной среде. Кроме того, значимость подкрепления определяется величиной базовой для него потребности. Кстати, при отработке какого-либо действия использование подкреплений, ориентированных к различным потребностям, способствует более быстрому научению.

Как при реактивном (классическом), так и при оперантном научении приобретенная реакция сохраняется лишь до тех пор, пока ее поддерживают безусловным раздражителем (в первом случае) или специальным подкреплением (во втором случае). Если же эти подкрепляющие факторы перестают действовать, то выработанное на их основе поведение быстро угасает и после нескольких попыток прекращается вовсе. Важно отметить, что речь здесь идет именно об угасании, а не об исчезновении или «стирании следов». Дело в том, что если снова начать использовать безусловный раздражитель или подкрепляющий фактор, то прежнее поведение почти сразу же восстанавливается.

51. Понятие дрессировки. Стадии дрессировки.

Под дрессировкой собак понимается приучение их выполнять или прекращать какие-либо определенные действия по сигналам

дрессировщика. Научной основой методики дрессировки собак является учение академика И. П. Павлова о высшей нервной деятельности

(поведении) животных. В свете этого учения дрессировка представляет собой процесс выработки условных рефлексов или установление временных связей в коре больших полушарий головного мозга собаки.

Все действия собаки представляют сложные безусловные и условные рефлексы. Безусловные рефлексы, иначе называемые инстинктами, являются врожденными. К ним у собаки относятся: ориентировочный, пищевой, оборонительный, половой и родительский инстинкты.

Условные рефлексы также представляют собой сложные действия собаки, но в отличие от безусловных рефлексов они являются не врожденными, а приобретенными, т. е. выработанными собакой в процессе ее жизни.

Действия собаки, выработанные в процессе ее жизни и закрепленные многократными повторениями, называются навыками. У собаки навыки могут вырабатываться самостоятельно, без участия человека и с его участием. Навык, выработанный у собаки в процессе дрессировки, принято называть приемом. Следовательно, дрессировка представляет собой выработку у собаки навыков или приемов. Рефлексы проявляются у собаки при наличии соответствующих раздражителей. Раздражителями называются любые воздействия внешней и внутренней среды организма, которые вызывают ответное действие. Раздражители подразделяются на безусловные и условные. Безусловные раздражители своим воздействием вызывают у собаки проявление безусловных рефлексов или инстинктов. Так, например, каждый новый для собаки раздражитель - звук, запах или вид предмета - вызывает у нее проявление ориентировочного рефлекса в виде прислушивания, принюхивания или всматривания.

Раздражитель, физически воздействующий на организм собаки и приводящий к болевому ощущению, вызывает у нее проявление оборонительного рефлекса, т. е. действий, направленных к самозащите в активной форме в виде нападения или в пассивной - в

спасании бегством. Раздражитель внутренней сферы организма, например кровь, лишенная питательных веществ (голод), воздействуя на организм собаки, вызывает у нее проявление пищевого рефлекса.

Гормон, выделяемый половыми железами, вызывает у нее проявление полового инстинкта и т. д. Условные раздражители своим воздействием вызывают у собаки проявление условных рефлексов (навыков), выработанных

собакой в процессе ее жизни. Условными раздражителями в процессе дрессировки будут являться различные сигналы дрессировщика, на которые у собаки вырабатывается навык.

Чтобы выработать у собаки какой-либо навык (прием), необходимо сначала подать сигнал (условный раздражитель) , затем - безусловный раздражитель, который вызывает у собаки требуемое действие. Путем повторений у собаки вырабатывается сложный условный рефлекс - производить требуемое действие по одному сигналу (условному раздражителю).

Следовательно, дрессировка основана на образовании у собаки условных рефлексов. Быстрота образования условных рефлексов у собаки зависит от ряда причин, главным образом от типа нервной системы, возраста, условий содержания собаки и др.

В молодом возрасте, примерно от 6 месяцев до 2 лет, образование необходимых навыков у собаки проходит быстрее, чем в старшем возрасте.

Выработка навыков у собаки ускоряется, когда она содержится около, человека, близко и часто общается с ним.

52. Понятие навыка. Этапы формирования.