- •Краткая история архитектуры

- •Основные стили греческой архитектуры

- •История возникновения понятия[править | править исходный текст]

- •Использование[править | править исходный текст]

- •Древняя Греция

- •Общая характеристика древнегреческого градостроительства

- •Жилище.

- •Население и размеры городов

- •Выбор территории для строительства городов

- •Генеральные планы городов

- •Дорический ордер.

- •Ионический ордер.

- •Коринфский ордер.

- •Архитектура гомеровского периода

- •Архитектура Древней Греции. Период архаики. VII — VI вв. До н. Э.

Генеральные планы городов

Раскопками, производившимися в XIX и XX вв., обнаружены генеральные планы многих древнегреческих городов. Однако наиболее полное освещение получила планировка более поздних периодов, а именно классического и эллинистического, тогда как архаика и тем более критский и микенский периоды остаются еще мало изученными.

Критские и микенские города известны только по частичным раскопкам таких небольших поселений, как Кносс, Палекастро, Гурния, Аргос, Тиринф и Микены, а также по отдельным дворцам и акрополям, и, следовательно, в распоряжении современной науки еще нет достаточных данных для того, чтобы проследить развитие приемов планировки на всем протяжении греческой истории. Именно поэтому мы ограничимся краткой обобщающей характеристикой планировочных приемов, не претендуя на полноту освещения древнейших периодов.

Отличительной чертой критских городов периода расцвета минойской культуры было то обстоятельство, что они не имели оборонительных стен, и это вполне понятно, так как островное положение страны и наличие сильного военного флота гарантировали безопасность городского населения.

Не имея внешнего пояса укреплений, критские города могли беспрепятственно расти во всех направлениях, не испытывая удушающей тесноты.

И тем не менее раскопки Гурнии, Палекастро, Феста и даже критской столицы - Кносса - показывают, насколько плотной была застройка этих городов. Жилища беднейших ремесленников срастались друг с другом, представляя собой своеобразные блочные дома, и лишь дворцы и виллы привилегированного населения свободно размещались на отдельных участках. Улицы критских городов, рассчитанные на вьючный транспорт, хотя и мостились и даже снабжались водостоками, но никогда не превосходили по ширине 2 и от силы 3 м, а главные дворы во дворцах, возможно служившие для народных собраний, едва достигали 50 м в длину. Столь очевидная теснота в городской планировке и застройке объясняется слабостью экономического развития критских городов, с одной стороны, и ограниченными строительными возможностями, с другой.

Почти без колебаний можно заключить, что критские города, за исключением дворцовых комплексов, хорошо изученных в Кноссе и Фесте, не обладали регулярными планами. Трудно представить себе эти города живописными. Стены, сложенные из громадных, почти необработанных постелистых камней, деревянные конические столбы вместо колонн, давящие низкие потолки и, наконец, сплошная застройка без разрывов - вот, что встречало и окружало зрителя на каждом шагу. И если во дворцах бесспорными художественными качествами обладала стенная живопись, то в городе господствовал необработанный камень.

Селинунт.

Развалины храмов Е, F и G за восточными

границами античного города

Селинунт.

Развалины храмов Е, F и G за восточными

границами античного города

Почти на том же художественном уровне стояли и микенские города, поражавшие воображение зрителей количеством труда, затраченного на создание циклопических стен, но не возбуждавшие в них высоких художественных переживаний. Вопрос о планировке микенских городов остается открытым, так как раскопками обнаружены только акрополи, служившие резиденциями базилевсов. Если принять во внимание относительно крупные размеры акрополей и большое число складских помещений, расположенных в толще циклопических стен, то можно с уверенностью полагать, что акрополь во время осад служил убежищем для большого числа людей. Таковыми, несомненно, являлись акрополи Микен и Тиринфа. Весьма возможно, что в акрополь стекались жители окрестных населенных пунктов, а в первую очередь в нем находили защиту те местные жители, которые обитали под стенами акрополя. Акрополь, по крайней мере к концу микенской эпохи, был окружен стихийно возникавшими жилыми районами, в которых обитало торгово-ремесленное население. В этом выделении акрополя и особенно в его нагорном расположении заключалась характерная особенность микенских городов. Отметим, что города Двуречья, Крита и Египта почти всегда размещались на спокойном рельефе и были плоскими городами, силуэт которых оживляли только искусственно создаваемые вертикали. Зиккурат, пирамида или дворец на высокой террасе компенсировали то, чего не имела природа, тогда как в микенский период даже невысокие дворцы, стоявшие на площадках акрополей, поднимавшихся на 40-50 м и более над поверхностью почвы, вероятно, производили сильнейшее впечатление. Собственно, решающую роль в силуэте микенского города играли не столько дворцы, сколько самая скала и подпорные стены.

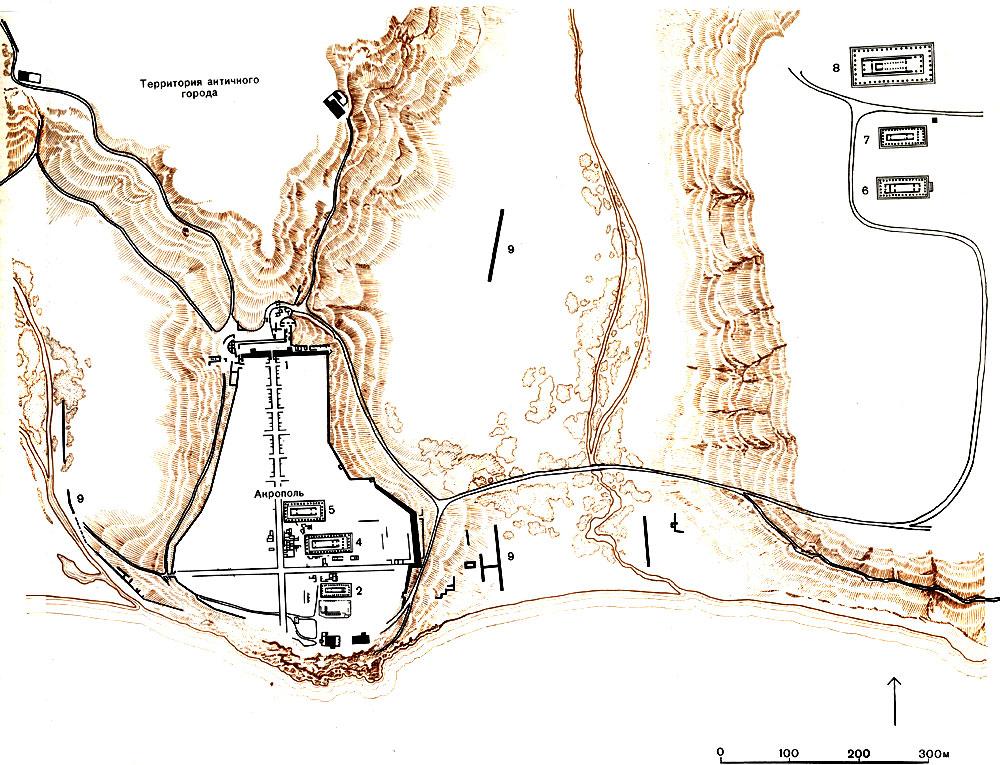

Селинунт.

Схематический план города (по раскопкам)

1 - северные ворота акрополя; 2 - храм А;

3 - храм В; 4 - храм С; 5 - храм D; 6 - храм E(R);

7 - храм F (S); 8 - храм G (Т), посвященный

Аполлону; 9 - остатки городских стен.

Строительство храмов в акрополе относится

к VI в. до н. э.; планировка акрополя - к

концу V в. до н. э.; храмы 6, 7 и 8 возведены

позднее; буквами в скобках указаны

старые обозначения храмов

Селинунт.

Схематический план города (по раскопкам)

1 - северные ворота акрополя; 2 - храм А;

3 - храм В; 4 - храм С; 5 - храм D; 6 - храм E(R);

7 - храм F (S); 8 - храм G (Т), посвященный

Аполлону; 9 - остатки городских стен.

Строительство храмов в акрополе относится

к VI в. до н. э.; планировка акрополя - к

концу V в. до н. э.; храмы 6, 7 и 8 возведены

позднее; буквами в скобках указаны

старые обозначения храмов

Планировка городов архаического периода также остается неясной, хотя для понимания ее довольно значительный материал дают священные участки и акрополи, сформировавшиеся в VII и VI вв. до н. э. К этому времени жилые районы, окружавшие акрополь, настолько разрослись, что превратились в собственно город со своей системой улиц и площадью - агорой, обычно размещавшейся перед святилищами или у главной дороги. В этом так называемом нижнем городе обитало торгово-ремесленное население, состоявшее как из свободных граждан, так и из большого числа рабов. С ростом экономического значения нижнего города возникла необходимость его защищать, и вот появляются вторые, внешние городские стены, а самый акрополь превращается в цитадель, служившую одновременно и вместилищем храмов. Таким образом, в архаический период греческие города получили весьма характерную двучленную структуру с акрополем и городом, обнесенным стеной. Таковы Афины, Ассос, Селинунт, древний Пергам и др.

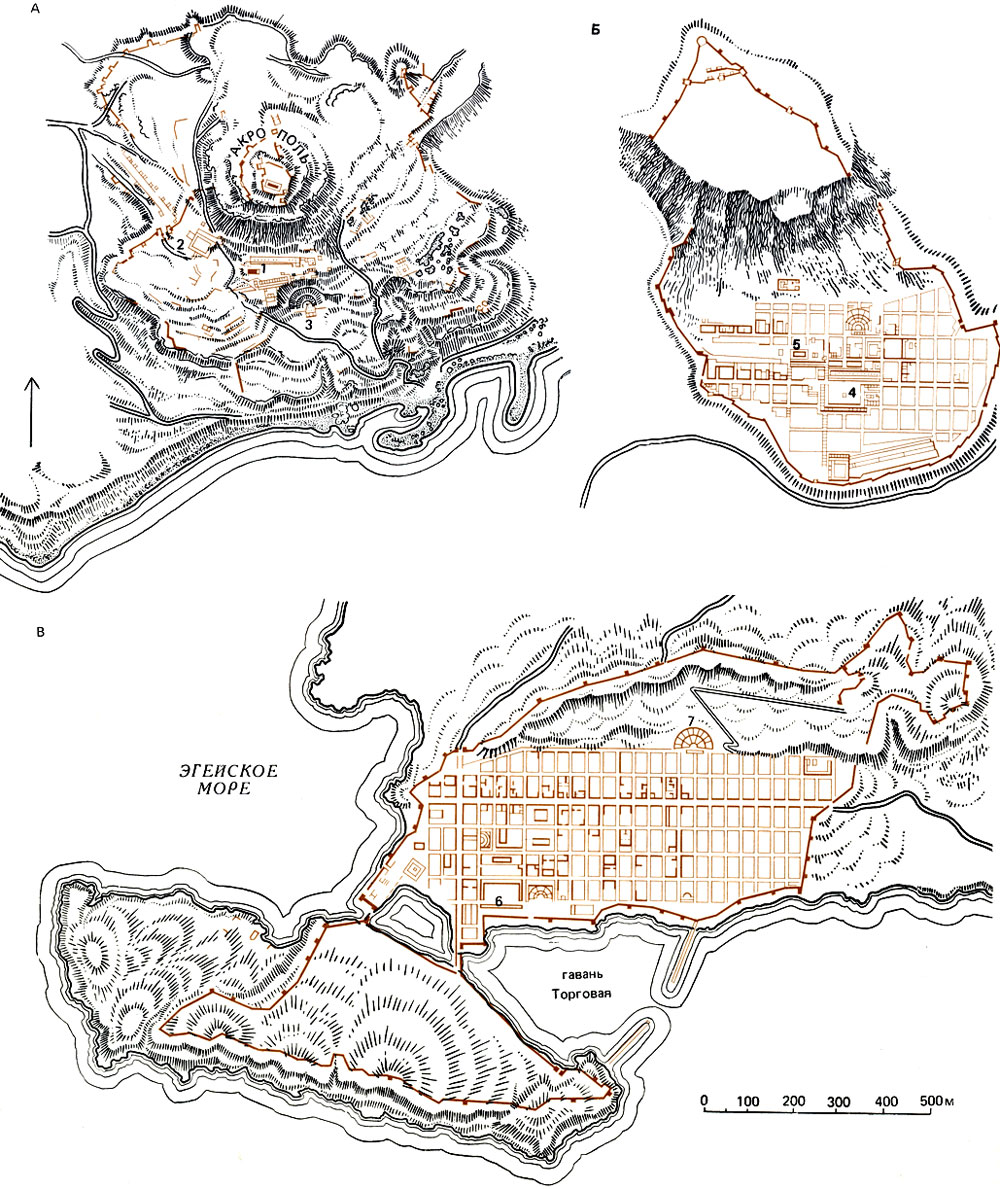

Генеральные

планы нерегулярных и регулярных городов

Древней Греции (в общем масштабе): А -

Ассос: 1 - агора; 2 - гимнасий; 3 - театр; Б

- Приена: 4 - агора; 5 - храм Афины; В - Книд:

6 - агора и примыкающая к ней пристань;

7 - большой театр

Генеральные

планы нерегулярных и регулярных городов

Древней Греции (в общем масштабе): А -

Ассос: 1 - агора; 2 - гимнасий; 3 - театр; Б

- Приена: 4 - агора; 5 - храм Афины; В - Книд:

6 - агора и примыкающая к ней пристань;

7 - большой театр

Для городов архаической эпохи была характерной нерегулярная, живописная планировка, вытекавшая из естественного хода развития города, создававшегося без заранее составленного генерального плана. Однако нет основании отрицать наличие в этот период некоторых элементов нарождавшейся регулярной гипподамовой планировки. Уже ориентация входов в периптеральные храмы на запад и восток вносила порядок в расположение главных зданий, чему может служить примером архаический Селинунт, где пять параллельно расположенных храмов предопределили направления улиц.

Генеральные

планы центральных ансамблей Милета

(слева) и Вавилона (справа) в общем

масштабе Милет: 1 - булевтерий; 2 - гимнасий;

3 - северная агора; 4 - Дельфиний (священный

участок Аполлона Делъфиния); 5 - театр;

6 - стадион на 14 400 мест; 7 - предполагаемый

гимнасий

Генеральные

планы центральных ансамблей Милета

(слева) и Вавилона (справа) в общем

масштабе Милет: 1 - булевтерий; 2 - гимнасий;

3 - северная агора; 4 - Дельфиний (священный

участок Аполлона Делъфиния); 5 - театр;

6 - стадион на 14 400 мест; 7 - предполагаемый

гимнасий

Переход к регулярной планировке, основанной на сочетании взаимно перпендикулярных осей, произошел в классический период при восстановлении городов, разрушенных персами. Первыми городами, получившими строгие генеральные планы, были Пирей, Милет, Фурии и Родос, с которыми связывают имя Гипподама.

Пирей, служивший одновременно и торговым портом Афин, и военной базой афинского флота, располагался на полуострове, имевшем три естественные гавани. На северо-западе лежала обширная торговая гавань, на юго-востоке находились хорошо защищенные военные бухты Мунихий и Зея. В середине V в. до н. э. Пирей был окружен со всех сторон стенами, к которым с северо-востока примкнули так называемые Длинные стены, соединившие этот город с Афинами.

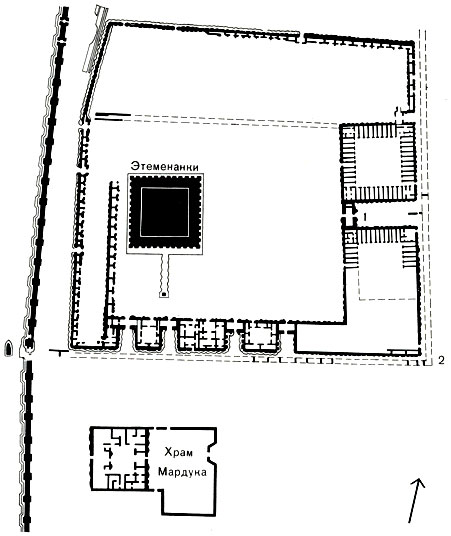

Вавилон:

1 - главный вход во двор зиккурата

(Этеменанпи), по сторонам входа - помещения

для паломников; 2 - дорога для процессий.

Сравнение показывает развитие гражданских

сооружений и общий рост градостроительной

культуры в эпоху античной рабовладельческой

демократии

Вавилон:

1 - главный вход во двор зиккурата

(Этеменанпи), по сторонам входа - помещения

для паломников; 2 - дорога для процессий.

Сравнение показывает развитие гражданских

сооружений и общий рост градостроительной

культуры в эпоху античной рабовладельческой

демократии

Попытки расшифровки древнего пирейского плана, сделанные Курциусом, Каупертом и Юдайхом (Curtius E. Atlas pour servir a l'histoire grecque, Paris, 1885, а также Iudeich W. Topographie von Alten, Munchen, 1931), пока еще не привели к желательным результатам, так как раскопки на территории каждого живущего города почти невозможны. Однако по расположению древнего водопровода, по очертаниям стен, ограждавших торговую пристань, и, наконец, по остаткам фундаментов античных домов можно почти безошибочно полагать, что в Пирее существовала система прямолинейных улиц, направленных как вдоль полуострова, так и поперек него. Одна из продольных улиц имела наибольшую ширину и располагалась по оси полуострова; на ней, согласно реконструкции Курциуса и Кауперта, лежали три агоры, и, следовательно, на примере Пирея мы встречаем план города с одной безусловно господствующей планировочной осью.

В отличие от Пирея Милет демонстрирует применение двух планировочных осей. В 479 г. до н. э. началось восстановление Милета, сожженного и разрушенного персами. Степень разрушения города была, вероятно, настолько большой, что явилась возможность коренной планировочной реконструкции. Милет с древнейших времен занимал полуостров, изрезанный глубокими естественными бухтами, но местность не имела высоких холмов, в силу чего применение шахматной планировки почти не встречало препятствий. Такую планировку и осуществили в натуре на протяжении V, а может быть, и IV вв. Генеральный план Милета, несмотря на стандартность кварталов в южном районе, имеет несомненные художественные достоинства. Город получил две главные улицы, идущие с юга на север и с запада на восток. Они выделяются значительной шириной (7,5 м против обычных 4,5 м) и, кроме того, удачно соединяют центр города с городскими воротами.

Однако еще большее значение в планировочной композиции Милета имел городской общественный центр, подчиненный той же системе взаимно перпендикулярных осей. Начиная от главного въезда в город, т. е. от глубокой военной гавани, в южном направлении сплошной вереницей тянулись площади, храмы и другие общественные здания. Здесь мы находим замкнутую Северную агору, предназначенную для торговли, и общественную площадь перед зданием Булевтерия, и большую торговую Южную агору, имевшую сквозной проезд с севера на юг. Перпендикулярно этому комплексу построек и по соседству с Торговой (или Театральной) бухтой разместились стадион и гимнасий, а все вместе составило столь крупный и яркий ансамбль, что монотонность жилых кварталов, несомненно, смягчалась, если не исчезла совершенно.

Прием пересечения планировочных осей, примененный в Милете, получил широкое распространение еще в классический период.

Помимо Милета ярко выраженный перекресток мы находим в Олинфе, Селинунте, Книде и других городах.

В 409 г. до н. э. Селинунт был разрушен во время карфагенского вторжения, но через два года в акрополе начались планировочные работы. Применяясь к расположению сохранившихся архаических храмов, строители Селинунта осуществили перекресток из двух прямых магистралей. Первая из них прошла от главных ворот вдоль полуострова к морю, а вторая - перпендикулярно ей, между храмами А и В. Таким образом, храмы акрополя оказались заключенными во входящие прямые углы.

Еще более четкое угловое решение мы находим в дорийском городе Книде, где главная улица запад - восток была проложена параллельно береговой полосе. В этой параллельности или перпендикулярности улиц естественным рубежам сказалось искусство греков связывать свои планировочные композиции с природой. Следует отметить еще одно существенное обстоятельство, а именно, что ни один из греческих городов не получил прямоугольного или круглого очертания. Наоборот, все внешние контуры греческих городов, ограниченные оборонительными стенами, всегда имели свободную трактовку, отвечавшую живописным ломаным и льющимся линиям, которыми обладает природа. И, может быть, поэтому геометрическая четкость регулярных планов становилась положительным качеством. Выдающиеся древнегреческие города

Дата основания Афин теряется в глубокой древности. Весьма вероятно, что еще задолго до переселения ионийцев в Аттику скалистый холм акрополя был укреплен и служил резиденцией местных правителей микенской эпохи. И это вполне допустимо, так как нагорное плато, имевшее около 300 м в длину, могло вместить немалое число построек, защищенных скалистыми обрывами почти безо всяких дополнительных укреплений.

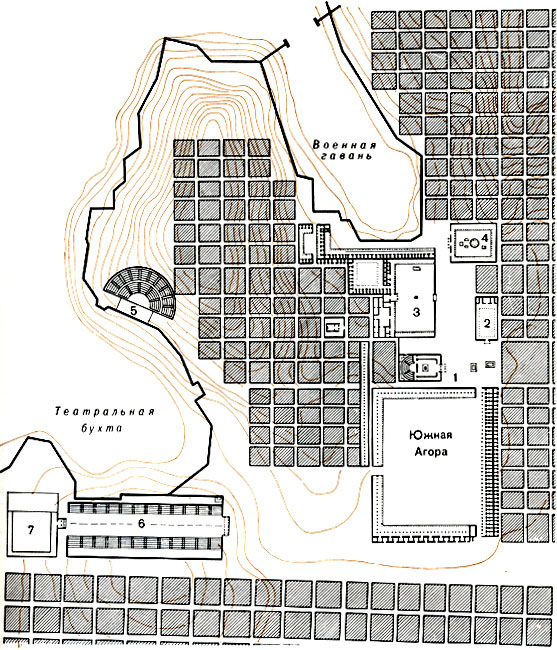

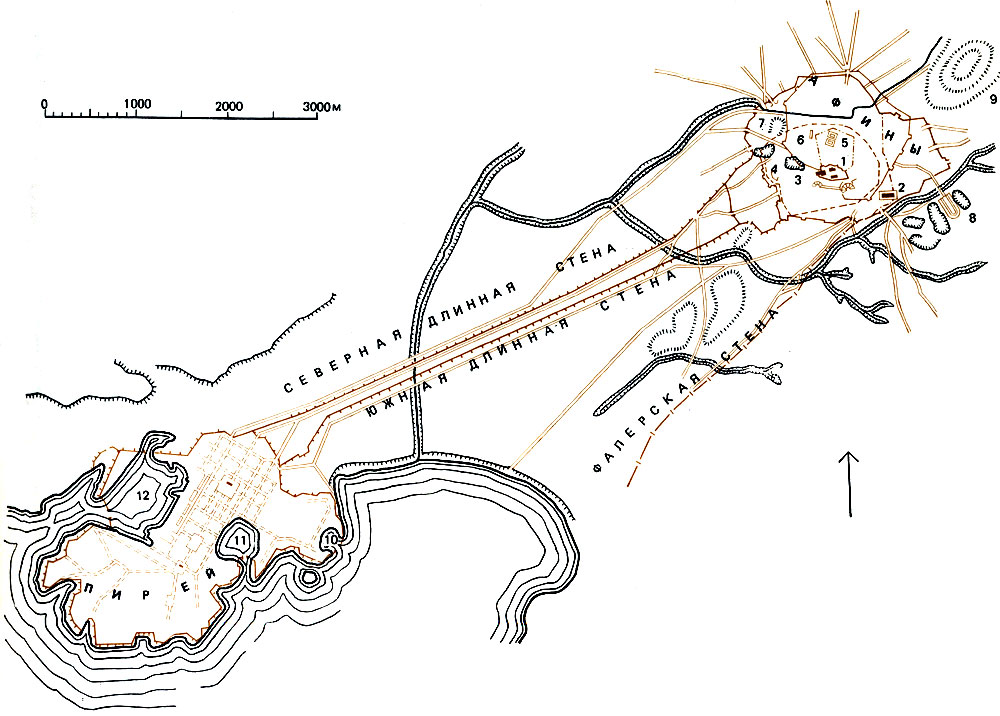

Афины

и Перей. Схематический план пирейско-афинской

оборонительной системы. Пунктирами

показаны этапы территориального развития

Афин. Внешняя жирная контурная линия -

афинская стена при императоре Адриане

(правил с 117 по 138 г. н. э.): 1 - акрополь; 2 -

Олимпейон; 3 - холм Ареопага; 4 - холм

Пникс; 5 - римский рынок и библиотека

Адриана; 6 - место афинской агоры и стоа

Аттала; 7 - Гефестейон; 8 - стадион (за

ручьем Илисс); на северо-востоке; 9 - гора

Ликабет; 10-12 - бухты и гавани

Афины

и Перей. Схематический план пирейско-афинской

оборонительной системы. Пунктирами

показаны этапы территориального развития

Афин. Внешняя жирная контурная линия -

афинская стена при императоре Адриане

(правил с 117 по 138 г. н. э.): 1 - акрополь; 2 -

Олимпейон; 3 - холм Ареопага; 4 - холм

Пникс; 5 - римский рынок и библиотека

Адриана; 6 - место афинской агоры и стоа

Аттала; 7 - Гефестейон; 8 - стадион (за

ручьем Илисс); на северо-востоке; 9 - гора

Ликабет; 10-12 - бухты и гавани

В отличие от многих древнегреческих городов Афины разместились среди скудной природы. Голые холмы обособленно возвышаются здесь над безводной равниной; лесов, освежающих ландшафт своими сочными зелеными массивами, нет до самого горизонта, и только синеющая полоса отдаленного Фалерского залива, сверкающий небосвод и конус горы Ликабет отдаленно напоминают страну прекрасных пейзажей - Элладу. И все же ландшафт Афин не был однообразен. Холмы Ареопага, Пникса и Нимф значительно поднимаются над равниной. Лежащий к югу от них холм Мусей уже создает ощутительные контрасты рельефа, тогда как скала акрополя в своем естественном очертании весьма выразительна. Ее силуэт выделяется на небосклоне своей мощной формой, как будто созданной для того, чтобы стать пьедесталом для великих произведений архитектурного искусства (Площадка Афинского акрополя поднимается над подножьем холма на высоту от 55 до 68 м).

Следует отметить, что скала Афинского акрополя, растянутая с запада на восток, занимала центральное местоположение на территории древних Афин. Акрополь хорошо воспринимался с юга и юго-запада, так как за долиной, по которой несет свои воды ручей Илисс, тянутся отроги Гиметта. Отсюда, т. е. на расстоянии, не превышающем 600 м, раскрывается акрополь, озаренный прямыми или скользящими лучами солнца. Видимый с высоты 110-120 м, он воспринимается почти в проекции сквозь чистый и прозрачный воздух, дающий возможность видеть не только целое, но и детали.

Вот почему акрополь всегда "присутствовал" во всем окружающем ландшафте, а в ясные дни золотое копье Афины Промахос (Воительницы) было видно даже с Фалерского рейда (Фалерский залив находится на расстоянии в 4,5 км от акрополя. Несколько дальше отстоит от него порт Пирей).

Микенский период в истории древних Афин почти не оставил вещественных следов. Предполагают, что город в это время замыкался в пределах акрополя, по контуру которого тянулись циклопические стены, спускавшиеся к подножию скалы только на северо-западе, чтобы обойти и включить в черту укреплений источник родниковой воды. Этот источник имел большое жизненное значение для акрополя, так как скалистый холм представлял собой безводный каменный массив.

В начале архаического периода на верхней площадке акрополя (и по соседству с северной стеной) был построен дворец базилевсов Аттики.

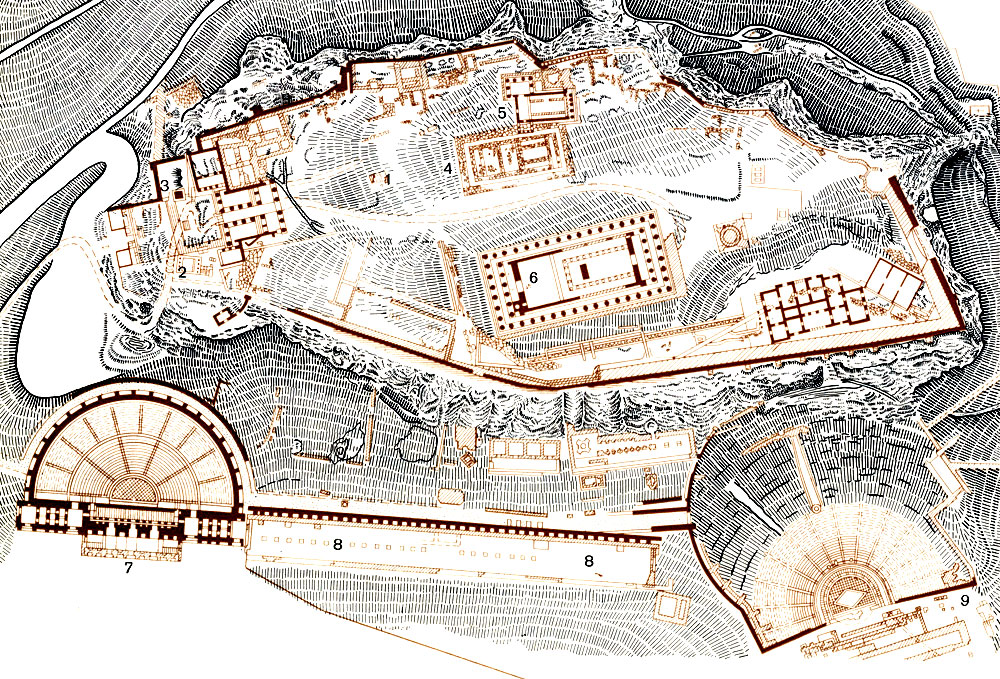

Афины.

План акрополя в 30-х годах текущего

столетии (по Юдейху) 1 - остатки пьедестала

бронзовой статуи Афины Промахос (изваяна

Фидием и поставлена в 448 г. до н. э.); 2 -

храмик Ники Аптерос (Бескрылой Победы);

3 - цоколь несохранившейся статуи Агриппы;

к востоку от них - Пропилеи; 4 - субструкции

Стофутового храма (VI в. до н. э.); 5 -

Эрехтейон; 6 - Парфенон; 7 - Одеон Герода

Аттика (II в. н. э.); 8 - стоа Евмена (середина

II в. до н. э.); 9 - театр Диониса (начат в V

в., закончен в 326 г. до н. э.; перестроен в

эпоху римского владычества) Пунктиром

показана дорога панафинейских шествий

Афины.

План акрополя в 30-х годах текущего

столетии (по Юдейху) 1 - остатки пьедестала

бронзовой статуи Афины Промахос (изваяна

Фидием и поставлена в 448 г. до н. э.); 2 -

храмик Ники Аптерос (Бескрылой Победы);

3 - цоколь несохранившейся статуи Агриппы;

к востоку от них - Пропилеи; 4 - субструкции

Стофутового храма (VI в. до н. э.); 5 -

Эрехтейон; 6 - Парфенон; 7 - Одеон Герода

Аттика (II в. н. э.); 8 - стоа Евмена (середина

II в. до н. э.); 9 - театр Диониса (начат в V

в., закончен в 326 г. до н. э.; перестроен в

эпоху римского владычества) Пунктиром

показана дорога панафинейских шествий

К этому времени город уже настолько разросся, что вышел из пределов акрополя и стал распространяться в юго-западном направлении - в сторону Илисса и долины Лимн. Еще Фукидид (фукидид. История Пелопонесской войны в восьми книгах, перевод Ф. Г. Мищенка, т. 1, 2, М., 1887, 1888) отмечал, что большая часть древних святилищ находилась к югу от акрополя; среди них выделялось святилище Диониса, привлекавшее много паломников. Однако наиболее оживленным местом Афин архаического периода, за исключением акрополя, были Лимны, где находилась древнейшая рыночная площадь. Политическое объединение Аттики под властью Афин способствовало расширению и украшению города. В Афинах сосредоточились культы различных аттических богов, а вместе с ними стали возникать и многочисленные храмы. Среди них заслуживают упоминания храмик Артемиды-Брауронии и большой храм Афины Полиады, чаще называемый Стофутовым храмом (или Гекатомпедоном). Оба храма были построены на территории акрополя, причем первый занял юго-западный угол скалистого плато, а второй разместился в середине, поблизости от позже возникшего Эрехтейона.

Обладая большими размерами и выгодным центральным местоположением, Стофутовый храм господствовал над Афинами, являясь в течение полутора веков главным украшением Афинского акрополя. Естественно, что перестройка этого храма повлекла за собой оформление главного входа в акрополь. И в том же VI в. до н. э. у западной оконечности скалы были построены древние пропилеи, фундаменты которых частично сохранились у южного угла современных Пропилеи.

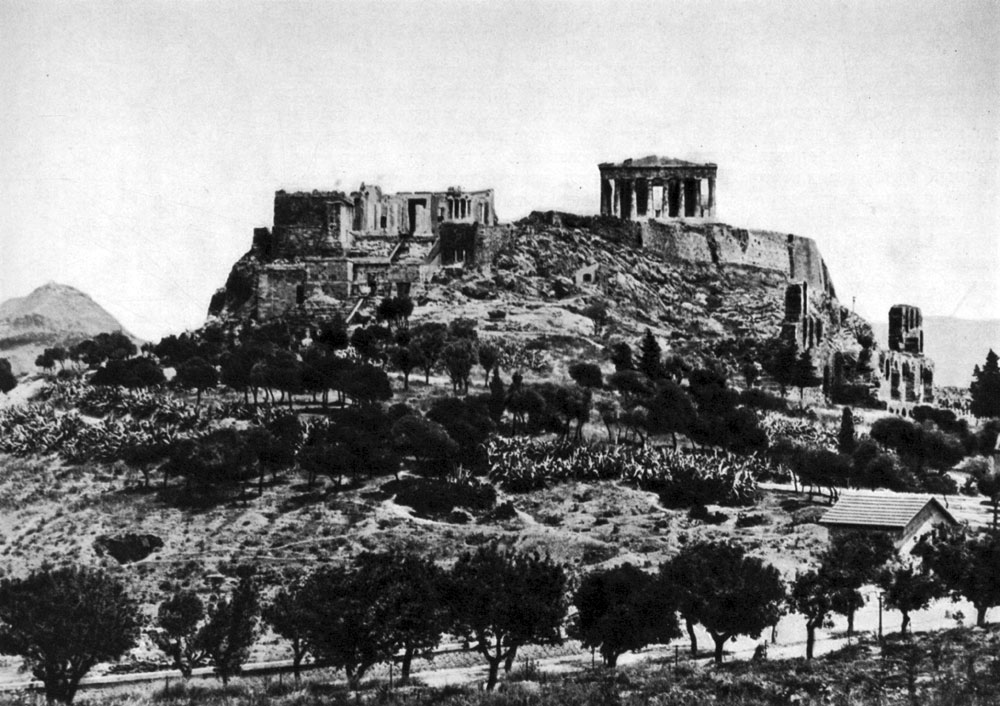

Вид

на Афинский акрополь с западной стороны

(от главного въезда в город по старой

Пирейской дороге)

Вид

на Афинский акрополь с западной стороны

(от главного въезда в город по старой

Пирейской дороге)

В конце VI в., во время правления аттических тиранов - Писистрата и его сыновей Гиппия и Гиппарха, проводилось большое строительство. Афины к этому времени значительно расширились, по преимуществу в северном направлении. Город, несомненно, достиг ручья Эридан и включил в свои пределы южную оконечность района "Керамика", где обитали ремесленники-гончары. Желая разгрузить старую агору от скопления людей и вьючных животных, Писистрат основал к северу от акрополя новую торговую площадь, близ которой разместились многоколонные галереи и различные общественные здания. Тогда же за пределами Афин был заложен грандиозный храм Зевса Олимпийского, а самый город впервые получил оборонительную каменную стену. Топография этой древнейшей стены, несмотря на археологические изыскания Курциуса и Юдайха (Curtius E. Die Stadtgeschichte von Athen, Berlin, 1891, u Judeich W. Topographie von Athen, Munchen, 1931), все же далеко не ясна, в силу чего мы ограничимся лаконической характеристикой Геродота, назвавшего Афины "колесовидным городом".

На рубеже VI и V вв. Афины пережили ряд потрясений. В 510 г. была уничтожена власть тиранов, но молодую республику ожидали тягчайшие военные испытания в борьбе с деспотической Персией. Овладев Фермопильским проходом, Ксеркс вторгся в цветущую Аттику. Внешние стены Афин не оказались препятствием для персов, но Афинский акрополь героически защищался в течение долгого времени. В наказание за это персы подвергли разрушению все постройки акрополя. Стофутовый храм, так же как и реликвия афинян - священная маслина, был сожжен. Со слепым озлоблением завоеватели уничтожали даже те строительные материалы, которые были приготовлены для только что заложенного Парфенона (Речь идет о так называемом старом Парфеноне, фундамент которого выступает из-под стилобата ныне существующего одноименного храма. Старый Парфенон так и остался недостроенным).

Однако полностью разрушить акрополь им не удалось, так как Саламин-ская победа, одержанная греками почти рядом с Афинами (близ порта Пирей), возвратила им свободу в том же 480 г.

Восстановление Афин представляет исключительный интерес как в смысле возведения стратегических укреплений, так и в смысле строительства жилых и общественных зданий. К сожалению, рядовая жилая застройка до нас почти не дошла, но оборонительные укрепления и общественные здания, представленные бессмертным ансамблем акрополя, дают достаточный материал для того, чтобы выяснить главнейшие замыслы строителей и определить очередность восстановительных работ. Вопрос, с чего начинать строительство разрушенной столицы, встал перед руководителями Афинской республики и в первую очередь перед Фемистоклом - организатором Саламинской победы. Поскольку война с Персией еще не была закончена, а Спарта являлась лишь временным союзником Афин (и в то же время их потенциальным врагом), постольку первым и неотложным мероприятием стало стратегическое укрепление города. Оборонительное строительство началось с реконструкции акрополя. Насколько важными и спешными были эти работы, можно судить уже по тому, что на заделку пробоин в северной стене были употреблены драгоценные мраморные колонны, приготовленные для строительства Старого Парфенона (Эти цилиндрические отрезки колонн и теперь можно видеть близ Эрехтейона в так называемой стене Фемистокла).

Почти одновременно с укреплением акрополя, а именно в 479-478 гг. до н. э., были построены новые городские стены Афин, охватившие более обширную территорию (Новые стены Афин, согласно Фукидиду, имели 43 стадия в окружности, т. е. около 7 км. Осуществление стен в течение одного года наводит на мысль об участии в строительстве не только местного населения, но и большого числа пленных и войск. Следует отметить, что строительство стен проводилось Фемистоклом в тайне от Спарты, чем и следует объяснить высокие темпы строительных работ). С юго-запада стены прошли по стратегически выгодным высотам Мусея, Пникса и Нимф, а на востоке коснулись площадки недостроенного храма Зевса Олимпийского. Вслед за тем Фемистокл приступил к укреплению Пирея и строительству соединительных пирейско-афинских Длинных стен. Когда это грандиозное сооружение, имевшее около 6 км в длину, было закончено, Афины и Пирей соединились и образовали единое стратегическое целое.В истории градостроительства, так же как и в военной истории, Длинные стены еще не получили должной оценки, а между тем они являлись весьма разумным оборонительным сооружением. В самом деле, если вспомнить, какую огромную положительную роль сыграла в обороне Ленинграда 1941-1944 гг. узкая зона, соединявшая героический город с Кронштадтом на западе и Ладожским озером на востоке, то станет понятным стратегическое значение Длинных стен, ибо они защищали важнейшую дорогу, дававшую выход Афинам к стоянке военного флота. И Фемистокл хорошо понимал, что пока сохраняется связь Афин с пирейской военной базой, до тех пор Афины будут неприступной твердыней. Именно поэтому он предпринял строительство укреплений, составляющих более 35 км в длину (Пирейско-афинские укрепления состояли из следующих частей: стены Пирея и пирейских гаваней общим протяжением в 13,5 км; Северная и Южная Длинные стены - около 12 км; Фалерская стена, впоследствии замененная Южной Длинной стеной, - 5,5 км и, наконец, городские стены самых Афин - 5,5 км. Если сопоставить эти стены с оборонительными укреплениями Вавилона и Рима времен империи, то последние окажутся вдвое меньшими по длине).

Динарий

Домициана с изображением Афины Промахос

(чеканка 81 г. н. э.; увеличен в два раза)

Динарий

Домициана с изображением Афины Промахос

(чеканка 81 г. н. э.; увеличен в два раза)

Помимо стратегического значения пирейско-афинские Длинные стены играли немаловажную архитектурную роль, так как они ограждали кратчайшую и главную дорогу в Афины. Восприятие акрополя с пирейской дороги было проверено автором данной работы на натуре, несмотря на всю сложность этой задачи. Ведь древних Длинных стен уже давно нет, тогда как многоэтажная застройка слившихся воедино городов заполняет интервал между Афинами и Пиреем. Что же оказалось в результате этой проверки? Пешеходы, направлявшиеся из Пирея в столицу, лишь в самый первый момент могли увидеть тимпан Парфенона и зеленеющую рядом с ним полуфигуру Афины с золоченым копьем. Тем самым зрителям показывали конечную и весьма интригующую цель пути. Однако в дальнейшем акрополь надолго скрывался из вида. Но когда зритель, перейдя ручей, достигал вершин прославленных холмов, перед ним стремительно начинал подниматься со дна котловины ансамбль акрополя, причем с наиболее выигрышной для него стороны, а именно от главного входа. Такого эффекта в организации подходов к выдающимся памятникам зодчества история еще не знала.

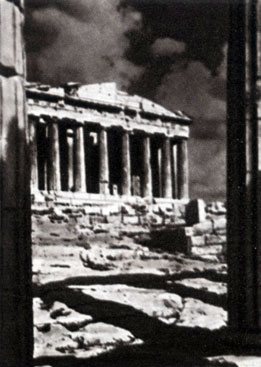

Афины.

Вид на Парфенон из колоннады Пропилеи

Афины.

Вид на Парфенон из колоннады Пропилеи

Однако к строительству новых храмов в акрополе перешли не сразу, и это вполне естественно, так как крупные средства и силы отнимала планировка и жилая застройка Афин и Пирея. Поскольку Пирей создавался на почти необжитом месте, постольку здесь явилась возможность осуществить регулярную планировку, поставив перед собой определенные композиционные задачи. Афины же, отчасти в силу холмистого рельефа, а отчасти в силу невозможности изменить старую планировочную топографию, не получили регулярного плана. Как и в архаический период, в Афинах в V в. сохранялась беспорядочная паутина узких извилистых улиц, огибавших холмы и сходившихся пучками у немногочисленных городских ворот.

Существенным мероприятием этого времени был переход от местного туфа к так называемому поросу, известняку, который доставлялся через пирейский порт. Из этого камня было построено большинство общественных зданий Афин классического и эллинистического периодов. Способствуя инициативе отдельных застройщиков в восстановлении жилищ, Фемистокл, а вслед за ним и Кимон продолжали работы в акрополе. В короткий срок были реставрированы архаические Пропилеи и целла Стофутового храма (Утрата Стофутовым храмом внешней колоннады подтверждается тем обстоятельством, что портик кариатид Эрехтейона был построен на фундаментах этой колоннады, т. е. почти впритык к целле старого храма), и только после того, как безопасность Афин была гарантирована, а местное население получило жилые дома, началась капитальная перестройка акрополя.

Афины. Общий вид Парфенона (храма Афины Девы) с западной стороны. Храм построен из пентелийского мрамора Иктином и Калликратом в 447-438 гг. до н. э. под руководством Фидия

В 40-х годах V в. во главе афинской рабовладельческой демократии стал Перикл - выдающийся политический деятель, покровитель наук и искусств. Используя выгодное политическое положение Афин, фактически подчинивших себе союзные греческие государства, Перикл объединил в своих руках громадные материальные ресурсы и объявил строительство Афинского акрополя общегреческим делом (Стоимость работ по радикальной перестройке Афинского акрополя составила примерно 38,5 млн. золотых рублей, что для того времени было чрезвычайно крупной суммой. Согласно описаниям Фукидида и Плутарха, Периклу стоило больших усилий добиться утверждения сметы расходов в Народном собрании. Представители правых аристократических партий, так же как и крайние демократы, упрекали его в безрассудных растратах общегреческой делосской казны. Афины называли "кокеткой, которую убирают золотом и драгоценностями" за счет вооружения греческой федерации. И только благодаря авторитету Перикла и поддержке его друзей (Сократа, Фидия и др.) строительство удалось осуществить по намеченной программе. Подробные описания строительства акрополя оставил Плутарх в "Биографии Перикла"). В 448 г. против главного входа в акрополь была поставлена бронзовая статуя Афины Промахос. Афина, представленная во весь рост, была задрапирована в легкие одежды, в руках она держала щит и копье. По отзывам древних авторов (Павсания, Овидия, Зосима и др.), статуя представляла собой выдающееся произведение монументальной скульптуры. Но, к сожалению, вместе с разграблением акрополя в византийский период она бесследно исчезла, и лишь изображения на древних монетах дают о ней отдаленное представление.

В следующем, 447 г., началось строительство главного храма акрополя - Парфенона, посвященного Афине Деве. Над осуществлением этого здания работали Фидий, Иктин и Калликрат. Иктину, по всей вероятности, принадлежала композиция Парфенона; Калликрат являлся организатором и руководителем строительства, а Фидий принял на себя руководство всеми скульптурными работами и выполнил статую Афины, поставленную в целле храма. Для Парфенона, так же как и для прочих храмов акрополя, был выбран белый пентелийский мрамор, получивший с течением времени легкий желтоватый оттенок. В выборе материала сказался утонченный вкус архитекторов, ибо совершенно белые здания (или белые с голубоватым оттенком, каким обладал гиметтский мрамор) казались бы слишком контрастными на фоне южного неба.

Афины. Вид из целлы на колоннаду юго-западного угла Парфенона (до восстановительных работ, проведенных накануне второй мировой войны)

Анализируя расположение Парфенона, нельзя не удивляться тому искусству, с каким было выбрано место для этого храма. Следует сказать, что для строительства Парфенона как главного храма акрополя могли освободить любое место - вплоть до уничтожения Стофутового храма. Однако этого не сделали и, разумеется, совсем не потому, что старый храм был особенно ценным; наоборот, Стофутовый храм считали обреченным еще в восстановительный период, но выбор Иктина и Калликрата пал на южную часть площадки акрополя только потому, что она имела несомненные художественные преимущества. Действительно, Парфенон был размещен на самом высоком и самом выгодном месте в смысле восприятия его как объемной формы. Ему обеспечили угловую перспективу, благодаря которой здания подобного рода производят особенно сильное впечатление. Зная, что парадный вход в акрополь не мог переместиться при новой перестройке ансамбля, Иктин и Калликрат вписали Парфенон в тот оптимальный угол зрения, который тонкий художник всегда ощущает в натуре, не прибегая к помощи книжных знаний (Зона оптимальной видимости в зависимости от характера сооружения колеблется от 25 до 30°. Угол зрения на Парфенон, согласно измерениям по точным геодезическим планам, составляет 27° 30').

Строительство Парфенона велось очень быстрыми темпами, и через 9 лет, т. е. к 438 г., здание, имевшее 69 м в длину и 31 м в ширину, было закончено (за исключением скульптуры в тимпанах). На следующий год архит. Мнесикл заложил фундаменты Пропилеи, а в 432 г. торжественный вход в Афинский акрополь получил свое завершение. Снаружи Пропилеи были украшены колоннадой дорического ордера, но в отличие от ордера Парфенона размеры колонн были снижены, а детали упрощены, чтобы обеспечить главному зданию безусловное архитектурное превосходство (Отметим, что колонны в Парфеноне имеют 10,43 м в высоту, тогда как высота колоннады Пропилеи не достигает и 9 м. В отличие от Парфенона фриз Пропилеи не имел скульптурных деталей, а капители украшались не пятью, а тремя ремешками). В специальных трудах по истории архитектуры фигурируют две противоположные гипотезы: согласно одной из них Пропилеи считаются недостроенным симметричным сооружениям, а согласно второй - Мнесиклу приписывается асимметричный замысел. Последнюю гипотезу, сторонником которой является Шуази, можно считать убедительной, так как в классический период греки еще не стремились к симметричному расположению зданий (Точку зрения Шуази разделяют авторы "Всеобщей истории архитектуры", т. II. М., 1949, с. 146). Наоборот, непринужденное живописное размещение зданий, разнообразных по размерам и формам, являлось у них руководящим творческим правилом. И, несомненно, что южное крыло Пропилеи было задумано в виде небольшого объема, совсем неравноценного северному крылу. В противном случае позднее построенный храмик Бескрылой Победы (Ники Аптерос) нарушил бы симметричную композицию.

Место, лежавшее к северу от старого Стофутового храма, издревле считалось священным. Здесь показывали мнимый след, оставленный трезубцем Посейдона на скале, и здесь же находилась священная маслина, пустившая новые ростки после изгнания персов (Мифическому спору Афины с Посейдоном из-за обладания Аттикой была посвящена скульптурная группа, украшавшая западный тимпан Парфенона. Некоторое представление об этой утраченной композиции дает свидетельство Павсания, зарисовки, сделанные художником Карреем до взрыва Парфенона, а также рельеф эллинистической вазы, найденной в Керчи). Неудивительно поэтому, что в данном месте возник новый храм-Эрехтейон, посвященный двум богам: Афине-покровительнице города и Посейдону. Эрехтейон был заложен в 421 г. непосредственно после окончания храмика Ники Аптерос, датой же окончания этой постройки считается 407 или 406 г., когда строительство в акрополе прекратилось в связи с неудачной для афинян Пелопонесской войной.

Афины.

Вид на северный портик Эрехтейона от

парапета северной подпорной стены

Акрополя. Храм начат постройкой в 421 г.

и закончен в 407-406 гг. до н. э. Материал -

пентелийский мрамор

Афины.

Вид на северный портик Эрехтейона от

парапета северной подпорной стены

Акрополя. Храм начат постройкой в 421 г.

и закончен в 407-406 гг. до н. э. Материал -

пентелийский мрамор

Нет никакого сомнения в том, что Эрехтейон создавался в качестве второстепенного храма, который должен был контрастировать Парфенону, оттеняя его архитектурные особенности. Этим композиционным назначением Эрехтейона следует объяснять различия в размерах обоих храмов, в трактовке их композиции и, наконец, в применении разных ордеров - ионического и дорического. Но особенно ярко проявляются эти контрасты при сравнении противоположных продольных фасадов, оформлявших дорогу Панафинейских шествий (Панафинейские шествия (т. е. обряд приношения одежд Афине Деве) имели не столько религиозное, сколько политическое значение. Особо торжественные шествия, как и Олимпийские игры, устраивались через каждые четыре года. Дорога Панафинейских шествий шла от Пропилеи между обоими храмами акрополя и заканчивалась у главного (восточного) входа в Парфенон).

Эрехтейон.

Портик кариатид

Эрехтейон.

Портик кариатид

Фасад Эрехтейона, обращенный в сторону Парфенона, сложен из прямоугольных мраморных блоков, настолько гладких и точно подогнанных один к другому, что малейший нюанс светотени становится ощутительным на фоне стены. Но противоположный фасад Парфенона, как выходящий на север, был всегда погружен в прозрачную голубоватую тень. Целла этого храма, также имеющая гладкие стены, скрывается колоннадой, и, собственно, роль стены как внешней ограждающей поверхности выполняют в Парфеноне колонны. Семнадцать дорических колонн образуют шеренгу монументальных и мощных вертикалей. И только благодаря непрерывной колоннаде Парфенон приобрел тот размеренный ритм членений, который отсутствует в Эрехтейоне. Хорошо понимая интимный, женственный характер малого храма, строители Эрехтейона раскрыли художественную сущность своей постройки пластическими средствами - в образе кариатид, опять-таки противопоставленных Парфенону. К сожалению, скульптура и малые формы, некогда в изобилии украшавшие акрополь, постепенно утрачивались, но даже то, что сохранилось в руинах Эрехтейона, храма Ники и более поздних скульптур театра Диониса, красноречиво говорит о живых человеческих чувствах, присущих художникам греческого искусства.

Театр

Диониса в Афинах. Кресла для почетных

граждан

Театр

Диониса в Афинах. Кресла для почетных

граждан

В год окончания последнего храма акрополя-Эрехтейона-сгорел Стофутовый храм. Остатки этого здания были разобраны, и ансамбль, расположенный на площадке акрополя, остался неизменным на многие сотни лет. В IV в. развернулось довольно широкое строительство в самих Афинах, однако, за исключением каменного театра Диониса на южном склоне Акрополя и стадиона, возникшего среди Гиметтских холмов, крупных общественных зданий в это время не строили. Сокращение строительства общественных зданий объяснялось двумя основными причинами: 1) последствиями неудачной Пелопонесской войны, истощившей государственные ресурсы, и 2) необходимостью повышения благоустройства столицы. Следует отметить, что вплоть до начала IV в. Афины представляли собой беспорядочно застроенный и загрязненный город. На территории Афин наряду с переуплотненными кварталами ремесленной бедноты в районе акрополя зияли пустые места; улицы и площади, как правило, не мостились; число колодцев было до крайности ограниченным, а нечистоты, особенно обильные в окрестностях рынков и боен, накоплялись на улицах и пустырях, вызывая зловоние, грязь и частые эпидемии. Антисанитарное состояние города еще более обострилось после разгрома спартанцами соседних аттических городов, так как в Афины нахлынули беженцы, искавшие убежища за надежными городскими стенами.

Желая избежать стихийной застройки, Клеон отвел для пришлого населения новый район, заключенный между Длинными стенами, к юго-западу от холмов Мусея и Пникс. Этот район получил дополнительную стену, известную под названием стены Клеона. Однако возникновение этой стены, а также жилого района, запиравшего путь из Пирея, можно расценивать как отрицательный факт, так как Афины утратили теперь парадный въезд в город.

Приена.

Развалины так называемого дома Патриция

(№ XXXIII)

Приена.

Развалины так называемого дома Патриция

(№ XXXIII)

Вероятно, поняв допущенную ошибку, афиняне тогда же проложили новую дорогу в Пирей, которая прошла по незащищенной территории параллельно Длинным стенам и слилась со "священной" Элевсинской дорогой у западной оконечности Афин. Здесь были построены громадные Двойные ворота (так называемый Дипилон). Но перенесение главного въезда в Афины не принесло положительных результатов, так как пирейская дорога, проходившая между Длинными стенами, создавала акрополю неповторимый эффект.

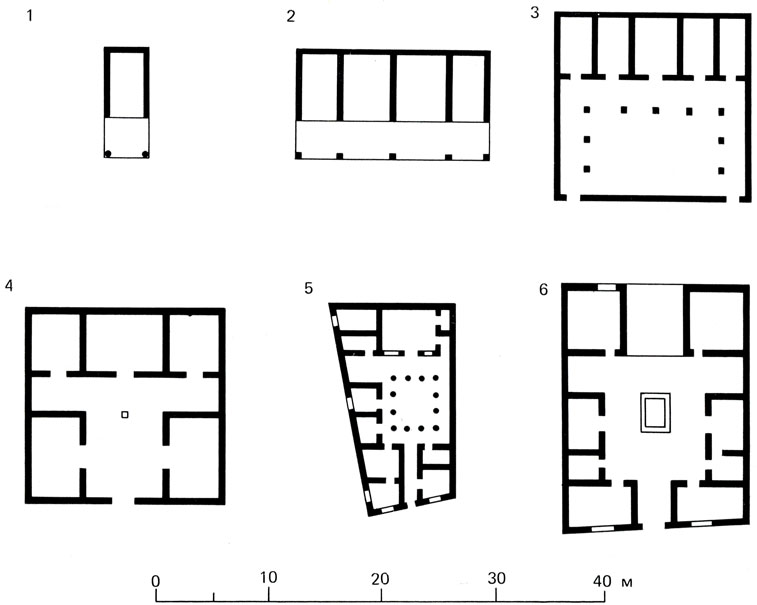

Основные

этапы развития античного жилого дома

(по Е. И. Евдокимовой): 1 - мегарон; 2 -

соединение мегаронов; 3 - появление

замкнутого двора и портиков с трех его

сторон; 4 - застройка углов двора и

образование дома 'пастадного' типа

(схема жилых домов Олинфа V-IV вв. до и.

э.); 5 - эллинистический дом перистильного

типа с развитой продольной осью (дом

(Трезубца на о. Делос); 6 - схема помпеянских

жилых домов

Основные

этапы развития античного жилого дома

(по Е. И. Евдокимовой): 1 - мегарон; 2 -

соединение мегаронов; 3 - появление

замкнутого двора и портиков с трех его

сторон; 4 - застройка углов двора и

образование дома 'пастадного' типа

(схема жилых домов Олинфа V-IV вв. до и.

э.); 5 - эллинистический дом перистильного

типа с развитой продольной осью (дом

(Трезубца на о. Делос); 6 - схема помпеянских

жилых домов

Строительство IV в. имело утилитарное значение в первую очередь и художественное лишь во вторую. Преследуя практические цели, афиняне перешли к более прочному и доступному гиметтскому мрамору; в различных районах Афин началось мощение улиц; в Пирее возникли новые склады и верфи; значительно улучшились водоснабжение и очистка обоих городов, но главным достижением IV в. явилось широкое строительство жилых домов. Раскопки, произведенные в Олинфе в 20-х годах текущего столетия, показали, что перистильный жилой дом, который ранее целиком относили к эллинистической эпохе, зародился еще в классическую эпоху. Весьма вероятно, что типичные для Олинфа "пастадные" дома имели распространение и в Афинах. В 40-х и 30-х годах IV в. равнинные районы Афин были застроены обширными домами богатых торговцев и владельцев ремесленных мастерских. В отличие от кварталов, принадлежавших демосу, здесь не было удушающей тесноты, а при таком положении естественным путем появилась и зелень. Частные сады слились с позднее возникшими загородными садами Академии и Ликея и образовали на окраинах Афин большие зеленые массивы.

Включение Афин в орбиту великой Македонской монархии на положении присоединенного города не могло не иметь отрицательных последствий даже после распада империи. Экономический потенциал Афинской республики, поколебленный во время Пелопоннесской войны, теперь оказался настолько подорванным, что для строительства крупных общественных зданий приходилось искать покровительства у восточных монархов. Так, например, египетский царь Птолемей II Филадельф в течение долгого времени был главным застройщиком Афин. На средства Птолемея в Афинах возвели библиотеку и обширный гимнасий; пергамские цари Аттал I, Евмен II и Аттал III украсили Афины многочисленными статуями, портиками и садами. Среди этих построек особенно выделялась так называемая стоа Евмена, построенная у подошвы акрополя и служившая своеобразным фойе для громадного театра Диониса.

Во II в. до н. э. на европейскую историческую арену выдвинулась новая грозная сила в лице республиканского Рима. Хорошо понимая, что Афины не смогут вернуть утраченного политического господства среди греческих государств, дальновидные правители Аттики старались сохранить за Афинами значение крупнейшего культурного центра. Этим и определялась политика Афин на всем протяжении римского владычества, и если неравная дружба с Римом и нарушалась периодическими восстаниями, то преемники мятежных афинских вождей старались загладить вину. Статуя Агриппы, поставленная перед входом в акрополь, храм Ромы и Августа возле Парфенона и ряд греческих изваяний, переделанных в портретные статуи римских императоров и полководцев, дают вещественные доказательства этой вассальной политики Афин. Следует отметить, что Афины, еще обладавшие высоким художественным обаянием, сумели найти у Рима не только защиту, но просвещенное и щедрое покровительство. Уже с постройкой Римского рынка и башни Ветров начался ощутительный строительный подъем, а через полтора столетия после этого, при императоре Адриане, строительство достигло такого размаха, какого не было со времени Перикла.

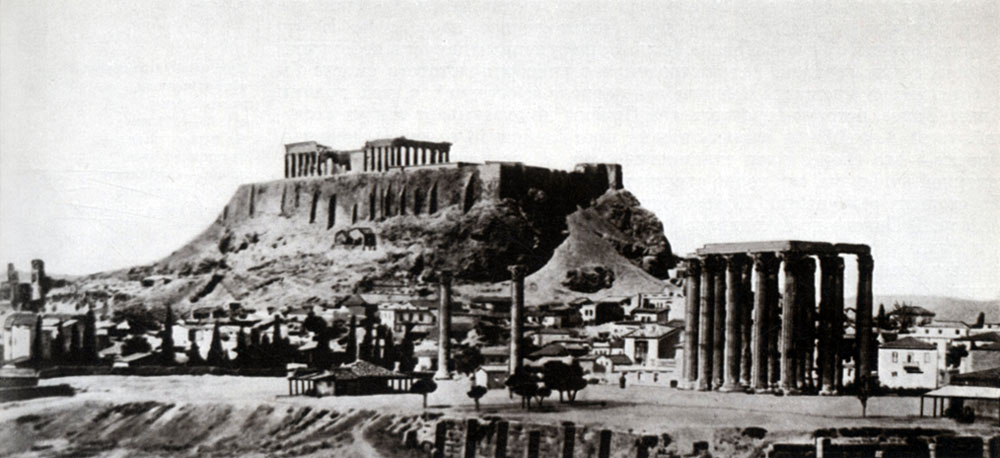

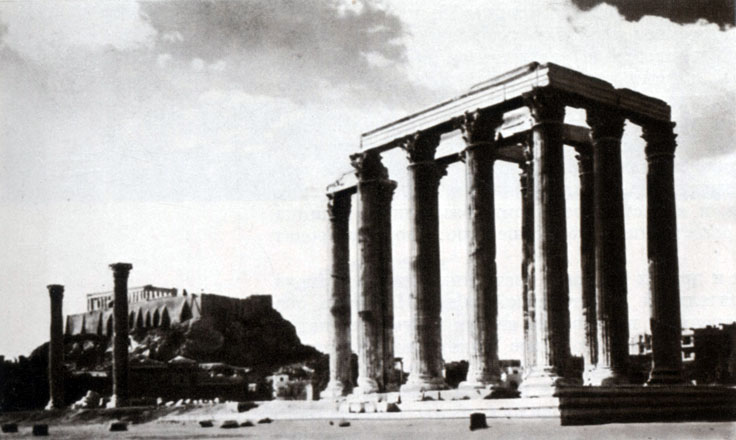

Афины.

Акрополь и храм Зевса Олимпийского

(Олимпейон) с юго-восточной стороны.

Храм заложен в конце VI в. до н. э.

Писистратом, строился архит. Коссутием

в 174-163 гг. до н. э. и завершен при императоре

Адриане во II в. н. э

Афины.

Акрополь и храм Зевса Олимпийского

(Олимпейон) с юго-восточной стороны.

Храм заложен в конце VI в. до н. э.

Писистратом, строился архит. Коссутием

в 174-163 гг. до н. э. и завершен при императоре

Адриане во II в. н. э

Будучи выдающимся архитектором и поклонником древнегреческой художественной культуры, император Адриан решил блистательно отстроить Афины. Адриан три раза и подолгу жил в Афинах, в силу чего вполне допустимо его участие в строительстве города не только в качестве заказчика, но и в качестве автора ряда построек. К северу от Римского рынка, по распоряжению Адриана, была построена великолепная библиотека с бассейном и колоннадами по сторонам прямоугольного двора. Помимо библиотеки при Адриане возникли Пантеон, храм Геры, стоколонный гимнасий и ряд других общественных зданий. Однако высокая плотность застройки ограничивала строительные возможности, а, кроме того, с ростом населения ощущалась необходимость в территориальном расширении города. Поэтому Адриан предпринимает строительство нового городского района. Этот район, известный под названием Андрианополя, или Новых Афин, примкнул с востока к старому городу и получил свою особую оборонительную стену. Желая оформить парадный въезд в Новые Афины, Адриан соорудил триумфальную арку близ старой восточной стены и почти одновременно приступил к завершению недостроенного храма Зевса Олимпийского. Храм Зевса относится к числу крупнейших культовых зданий античного мира. Имея 108 м в длину и 41 м в ширину, он далеко превосходит все храмы Древнего Рима и уступает только таким исполинским сооружениям, как храм Бэла в Пальмире и храм Аполлона в Селинунте. Решающую роль в композиции данного храма играют колонны. Даже тогда, когда целла храма еще существовала, она не была ощутимой, ибо два ряда гигантских коринфских колонн, обрамлявших боковые фасады, и три ряда - с торцов совершенно скрывали внутренний объем. Теперь же, когда храм Зевса утратил целлу и крышу, колонны освободились от давящей нагрузки и производят впечатление окаменевших фантастических деревьев.

Афины.

Акрополь и храм Зевса Олимпийского

Афины.

Акрополь и храм Зевса Олимпийского

Наряду с Адрианом крупным строителем Афин был местный афинский богач Ирод Аттический (Герод Аттик). На его средства был выложен мраморными плитами стадион, находившийся за ручьем Илисс, и заново построен у подошвы акрополя закрытый театр Одеон с громадной галереей для публики. Расположенное к югу от храмика Ники Аптерос, это здание уравновесило театр Диониса и полностью завершило композицию акрополя.

Постройки Герода Аттика были последними в истории развития древних Афин. Уже в конце II в. строительство прекратилось, а начавшийся распад всемирной Римской империи завершил деградацию города. Особенно сильно пострадали Афины в IV и V вв. при сооружении Константинополя, когда для украшения новой восточной столицы империи из Дельф, Афин и Олимпии вывозились не только мелкие произведения искусства, но и громадные статуи. Вероятно, при Юстиниане акрополь утратил статую Афины Промахос, но все же ансамбль сохранялся в течение многих веков, и даже средневековые перестройки не уничтожили главных сокровищ акрополя. Губительные последствия для Парфенона и Эрехтейона имела венецианско-турецкая война 1687 г., во время которой бомба, попавшая в Парфенон, взорвала турецкий пороховой погреб, находившийся в целле храма. Остатки разрушенного Парфенона настолько мало ценились турецкими наместниками в Греции, что первый же "солидный покупатель" афинских древностей лорд Эльджин не получил отказа и смог переправить в Англию все уцелевшие метопы и рельефы с тимпанов великого храма (Изъятие скульптурных деталей Парфенона, происшедшее в 1802-1812 гг., вызвало глубокое возмущение в кругах просвещенного европейского общества; оно захватило даже Англию, о чем свидетельствует, например, стихотворение Байрона "Проклятие Минервы". В этом стихотворении богиня Афина проклинает лорда Эльджина за разграбление принадлежащих ей художественных сокровищ).

Раскопки и работы по восстановлению акрополя начались с 30-х годов XIX в. В них приняли участие Росс, Бэлэ, Дёрпфельд, Каверау и ряд других археологов, представлявших различные археологические общества. В результате многолетних работ, особенно широко проводившихся накануне второй мировой войны, был детально исследован ансамбль Афинского акрополя, и все его здания по мере возможности собраны из отдельных кусков. Особенно интересной была реставрация Парфенона, где каждый камень ставился на свое место с добавлениями тех утраченных промежуточных блоков, которые считались археологически несомненными. Однако скульптура Парфенона все еще продолжает оставаться в Британском музее, красноречиво свидетельствуя о преобладании захватнических интересов над естественным желанием художников всех стран иметь ансамбль акрополя в его полном первоначальном виде.

БИЛЕТ 18