- •Краткая история архитектуры

- •Основные стили греческой архитектуры

- •История возникновения понятия[править | править исходный текст]

- •Использование[править | править исходный текст]

- •Древняя Греция

- •Общая характеристика древнегреческого градостроительства

- •Жилище.

- •Население и размеры городов

- •Выбор территории для строительства городов

- •Генеральные планы городов

- •Дорический ордер.

- •Ионический ордер.

- •Коринфский ордер.

- •Архитектура гомеровского периода

- •Архитектура Древней Греции. Период архаики. VII — VI вв. До н. Э.

БИЛЕТ 15

![]()

Афинский акрополь

Парфенон

В условиях рабовладельческой демократии создается целостная среда городов-государств. Развивается система регулярного планирования города (Гипподамова система), с прямоугольной сеткой улиц, площадью — центром торговой и общественной жизни. Культовым и архитектурно-композиционным ядром города был храм, который строился на вершине акрополя — возвышенной и укрепленной части города. Эллины выработали совершенно другой, чем в древневосточной цивилизации, тип храма — открытый, светлый, который прославлял человека, а не внушал трепет. Характерно, что в архитектуре присутствует человеческое метрическое начало. Математический анализ пропорций древнегреческих храмов показал, что они соответствуют пропорциям человеческой фигуры. Классический греческий храм был прямоугольным в плане, со всех сторон окруженный колоннадой. Крыша была двускатной. Треугольные плоскости, образовавшиеся из фасадов — фронтоны — как правило, украшались скульптурными изображениями.

Греческую архитектуру отличает чистота и единство стиля. Было создано три основных архитектурных ордера («ордер» — в переводе с греческого «порядок») — они различаются типами колонн и перекрытий, пропорциями, декоративным убранством. Дорический и ионический стили возникли в полисный период. Коринфский ордер — появляется в эпоху эллинизма.

Наиболее совершенным архитектурным ансамблем классической Греции был Афинский акрополь. Он был сооружен во второй половине V века до н. э. в период наибольшего могущества Древних Афин. Холм Акрополис, что возвышается на 150 м над уровнем моря, издавна был крепостью, а затем местом главных культовых сооружений. Однако во время персидского нападения все они подверглись разрушению. Парадный вход в Акрополь — Пропилеи — возведён архитектором Мнесиклом. Позже перед ними на искусственно увеличенном выступе скалы был построен небольшой Храм Ники Аптерос (Ники Бескрылой) — символ того, что богиня победы никогда не покинет город. Главный храм Акрополя — беломраморный Парфенон — храм Афины Парфенос (Афины Девы). Его архитекторы — Иктин и Калликрат — задумали и спроектировали строение настолько пропорциональное, что оно, выделяясь как безусловно самое величественное сооружение комплекса, при этом своими размерами не тяготеет над другими. В старину в центре Акрополя на постаменте, в золотых доспехах, возвышалась грандиозная фигура Афины Паллады (Афины Воительницы) работы Фидия. Эрехтейон — храм, посвященный Посейдону, который в мифологии соперничал с Афиной за право покровительствовать городу. Знаменит в этом храме портик кариатид. Портиком называют открытую с одной стороны галерею, которая опирается на колонны, а в Эрехтейоне колонны заменены шестью мраморными фигурами девушек-кариатид. Римский историк Плутарх писал об сооружения Акрополя: « .. их вечная новизна спасла их от прикосновения времени».

Архитектура эллинистических полисов продолжала греческие традиции, но наравне с постройкой храмов больше внимания стало уделяться гражданскому строительству — архитектуре театров, гимназий, дворцов эллинистических правителей. Внутреннее и внешнее оформление зданий стало богаче и разнообразнее. К этому времени относится возведение таких прославленных «чудес света», как гробница царя Мавзола в Галикарнасе и Фаросский маяк на входе в Александрийскую гавань, храм Диониса в Теосе — творение Гермогена.

Гомеровский (предполисный) период, «тёмные века» (XI—IX вв. до н. э.). Окончательное разрушение остатков микенской (ахейской) цивилизации, возрождение и господство родоплеменных отношений, их трансформация в раннеклассовые, формирование уникальных предполисных общественных структур.

Архаическая Греция (VIII—VI вв. до н. э.). Формирование полисных структур. Великая греческая колонизация. Раннегреческие тирании. Этническая консолидация эллинского общества. Внедрение железа во все сферы производства, экономический подъём. Создание основ товарного производства, распространение элементов частной собственности.

Классическая Греция (V—IV вв. до н. э.). Расцвет экономики и культуры греческих полисов. Отражение агрессии персидской мировой державы, подъём национального самосознания. Нарастание конфликта между торгово-ремесленными типами полисов с демократическими формами государственного устройства и отсталыми аграрными полисами с аристократическим устройством, Пелопонесская война, подорвавшая экономический и политический потенциал Эллады. Начало кризиса полисной системы и потеря независимости в результате македонской агрессии.

Эллинистический (IV—I вв. до н. э.). Кратковременное утверждение мировой державы Александра Македонского. Зарождение, расцвет и распад эллинистической греко-восточной государственности.

Первый эллинистический период (334—281 до н. э.). Походы греко-македонского войска Александра Македонского, краткий период существования его мировой державы и её распад на ряд эллинистических государств.

Второй эллинистический период (281—150 до н. э.). Расцвет греко-восточной государственности, экономики и культуры.

Третий эллинистический период (150—30 до н. э.). Кризис и распад эллинистической государственности.

Основная особенность произведений греческой архитектуры — удивительно гармоничное сочетание с природным окружением. Большой упор на теорию и практику строительства, формирование среды жилого помещения, систему инженерного обслуживания городов, разработку основ стандартизации и модульности в строительстве — вот они основные достижения греческой архитектуры тех времен, которые нашли свое воплощение во множестве знаменитых храмов, которые можно наблюдать даже сегодня.

Кроме того, греками блестяще была решена задача перехода от чисто конструктивно — технических проблем к художественным.

И по сей день основные принципы древнегреческой архитектуры весьма жизнеспособны, что объясняется, прежде всего, ее глубокой продуманностью в целом и деталях, гуманизмом, простотой и ясностью форм и композиций.

Краткая история архитектуры

Всю историю древнегреческой культуры, в том числе и архитектуры можно подразделить на три основных этапа:

Древний период или архаика (≈ с 600 до 480 года до н. э.).

Период расцвета или классика (с 480 по 323 годы до н. э.).

Поздний период или эллинизм (закончился в 30 году до н. э.).

Основные стили греческой архитектуры

Каждый исторический период архитектуры отличается своеобразным стилем, среди многообразия которых можно выделить три господствующих: дорический, ионический, коринфский. Весьма большое отличие данных стилей можно наблюдать на сохранившихся до сегодняшнего времени частях храмов, каждый из которых имеет индивидуальные, присущие каждому стилю черты. Но наиболее выражены они в исполнении капителей.

Самым древнейшим из стилей можно назвать дорический. Он сложился уже в эпоху архаики. Его отличительные особенности — простота и мощь. До сегодняшнего дня сохранились некоторые части храмов, выполненных в этом стиле. Некогда они были покрыты белой краской, а их карнизы и фризы были раскрашены в синий и красный цвета.

Ионический стиль впервые возник в Ионийской области Малой Азии. Лишь оттуда он уже попал на территорию Греции. Если сравнивать этот стиль с дорическим, то его основное отличие заключается в колоннах, которые более нарядны и стройны, а средняя часть капители напоминает подушку с закрученными в спираль углами.

Эпоха эллинизма отличается переходом греческой архитектуры к большей величественности и пышности, что характеризуется использованием коринфских капителей, которые богато украшены растительными мотивами, где преобладающими являются изображения листьев аканта.

Вернуться Древнейший эллинский архитектурный ордер — дорийский; характерные особенности его настолько детально описаны у Шуази, что нам совершенно нет необходимости на них останавливаться.

Обратимся к рассмотрению древнейшего из дошедших до нас памятников, исполненных в этом ордере: храма Геры в Олимпии, сооруженного в начале VII в. до н. э. и дающего нам представление о начальной фазе развития эллинского зодчества.

Храм представлял собой сильно вытянутый перипетр длиной в 49 и шириной в 17 м. С фасадных сторон храма было по шести, с длинных — по шестнадцати колонн. Симметрично расположенные пронаос и описфодом были обрамлены антами и заключали каждый по две колонны. Удлиненная, первоначально однонефная, целла имела вдоль каждой из длинных сторон по четыре небольших выступа.

Стены храма были сложены из кирпича-сырца и стояли на каменном цоколе. Колонны первоначально были деревянными. Со временем колонны ветшали и постепенно заменялись каменными, исполненными в стиле того времени, к которому относилась заново вытесанная колонна. Еще в эпоху Павсания (II в. н. э.) одна из колонн храма была деревянной. Перекрытие было из дерева, крыша была выстлана глиняной черепицей и украшена большими (2,25 м в диаметре) акротерия-ми из терракоты. Храм Геры представляет собой тот тип постройки со стенами из сырца и деревянными колоннами и перекрытием, дальнейшим развитием которого является каменный храм дорийского ордера. Преемственность форм, отражающих первоначальную деревянную конструкцию в каменных дорийских храмах, убедительно прослежена у Шуази.

Весьма близок храму Геры в отношении техники сооружения храм Аполлона в Ферме. Этот храм был построен в VII в., но подвергся некоторым переделкам в следующем столетии. Стены храма были сложены из сырца, колонны сделаны из дерева. Архитрав был тоже деревянный, но метопы представляли собой расписные терракотовые плиты. Наличие деревянного архитрава позволило сделать расстановку колонн в храме Аполлона (так же, как и в Герайоне) довольно свободной.

|

Реконструкция Гекатомпедона |

|

Храм Деметры в Пестуме |

|

Реконструкция храма Артемиды в Эфесе |

|

Храм Цереры в Посейдонии (Пестуме) |

Но этим необычным для фасада эллинского храма нечетным количеством колонн не исчерпывалась оригинальность рассматриваемого нами памятника. Он не имел пронаоса, и целла непосредственно сообщалась с колоннадой храма. Целла, очень узкая и сильно вытянутая, была разделена на два равных нефа продольным рядом десяти колонн. Примыкавший к целле и не сообщавшийся с нею описфодом отличался значительной глубиной; в нем были две колонны, расположенные по продольной оси храма и в силу этого как бы делившие его на два нефа.

Колонны целлы и описфодома лежали на одной линии со средними колоннами обоих фасадов храма. Это обстоятельство еще более подчеркивало продольное членение внутреннего пространства храма Аполлона, резко отличая его в этом отношении от Герайона в Олимпии. В храме Геры внутреннее пространство гораздо более изолировано, и вместе с тем оно представляется нам нерасчлененным, ибо небольшие выступы стен в первоначальном плане храма почти не разбивали единства однонефной целлы.

Строительная техника, отмеченная нами для рассмотренных храмов VII в., весьма широко применялась в эллинском зодчестве эпохи архаики. Один из примеров ее применения был обнаружен на юге России. В Ольвии (древнегреческая колония на Бугском лимане) во время раскопок 1903 г. была найдена, а в 1926 г. дополнительно расчищена относящаяся к концу VII в. полигональная кладка, состоявшая из двух рядов камня, на которых лежало несколько слоев сырцовых кирпичей. Здание, к которому принадлежала эта стена, до сего времени, к сожалению, осталось недоисследованным.

Сырцовые кладки описанного нами типа сохраняются обычно лишь в нижних частях. Судя по изображению дома Пелея на аттической черно-фигурной вазе (расписанном около 560 г. кротэре Клития и Эрготима) для укрепления таких сырцовых стен употреблялись деревянные прокладки в виде горизонтально клавшихся досок. Если для храмового зодчества VII в., судя по доступным нам материалам, характерным является сильно вытянутый в плане периптер, сооруженный из сырца и дерева, то аналогичное место в VI в. занимает дорийский периптер, выстроенный из мягких пород камня. Эти постройки обычно покрывались штукатуркой, что, нужно думать, находилось в связи с дефектами, нередко встречающимися в мягком камне (например в раковистом известняке); вместе с тем широко применялась полихромия, снаружи сосредоточивавшаяся, главным образом, на верхних частях здания (метопы, триглифы, карниз, сима), а также покрывавшая скульптурные украшения.

В непосредственной связи с заменой легкого и прочного архитрава из деревянных балок значительно более тяжелыми, гораздо более подверженными опасности разрыва каменными блоками, находится более тесная расстановка колонн в древнейших каменных храмах. Особенно резко заметно это, если сопоставить уже упоминавшийся нами храм в Ферме, с относящимся, может быть, даже еще к концу VII в., храмом Аполлона на острове Ортигии, около Сиракуз, где расстояние между колоннами меньше нижних диаметров последних.

К началу VI в. относится храм Аполлона в Коринфе. Он представлял собой вытянутый периптер, имевший в длину 51 м, а в ширину 19 м. Вдоль узких сторон храма было по шести, а вдоль длинных — по пятнадцати колонн. В восточной части храма находилась большая трехнефная целла, в западной — небольшой описфодом, внутреннее пространство которого ничем не было расчленено; оба помещения были снабжены открытыми портиками. Семь колонн Коринфского храма стоят до сего времени, а на пяти из них сохранилось перекрытие архитрава.

Блоки архитрава очень высоки. Подушкообразные эхины капителей колонн отличаются большой припухлостью, что еще более подчеркивает колоссальную тяжесть, которую несут колонны.

Эта припухлость, придающая капители колонны крепкий, монументальный, несколько тяжеловесный характер, свойственна не только оформлению архитектурных деталей в эпоху архаики: такие же сочные, раздутые формы мы находим и в других разделах прикладного искусства, например в керамике того же времени. Отметим, что в дальнейшем процессе развития искусства формы дорийской колонны и капители в частности, а также и формы ваз станут более сухими, стройными и легкими. Значительно больше дорийских периптеров VI в. сохранилось не на греческом востоке, а на западе — в Южной Италии и Сицилии.

Для всех храмов греческого запада свойственно отсутствие описфодома, на месте которого находится отделенный сплошной стеной от заднего фасада и сообщающийся с целлой адитон. Другим характерным признаком рассматриваемой группы памятников являются сравнительно небольшие размеры обнесенной стеной части храма, распланировка которой не связана какими-либо определенными нормами с распланировкой колоннады. В остальном планы западных периптеров весьма разнообразны и имеют целый ряд индивидуальных различий.

Так, сооруженный между 580 и 570 гг. Селинунтский храм, обозначаемый обычно литерой С, имеет пронаос, сильно отодвинутый к заднему фасаду храма. В силу этого, между колоннадой переднего фасада и пронаосом находится большое свободное пространство, пересеченное вторым рядом колонн.

За небольшим пронаосом располагается длинная однонефная целла, а за ней — адитон. Храм сильно вытянут: длина его около 62 м, ширина 22 м, с фасадов храм имеет по шести, с длинных сторон по семнадцати колонн. Часть метоп была украшена рельефами, материалом для которых служил известняк.

Наконец, в наружном облике храма С нельзя не отметить одной своеобразной особенности, не свойственной каноническому дорийскому ордеру: основание треугольного поля фронтона у него несколько меньше длины антаблемента, в силу чего контуры линии крыши с фасадов образуют у нижних углов небольшие изломы. От храма С довольно сильно отличается распланировкой и пропорциями другой Селинунтский храм — D, сооруженный около 560 г. Этот храм шире по пропорциям рассмотренных нами ранее: количество колонн равняется на фасадных сторонах по шести, на длинных— по тринадцати. Такое отношение колонн впоследствии стало для эллинского храма каноническим. Длина храма достигала 66 м.

Обнесенная стенами часть храма расположена почти посредине здания. Она состоит из трех помещений: пронаоса, снабженного двумя колоннами и антами, заканчивающимися неполными колоннами, однонефной целлы и адитона. Из портика в пронаос и из целлы в адитон ведут небольшие лестницы. По сравнению с храмом С площадь внутренних помещений в храме D возрастает, хотя и расстояние между стенами и наружной колоннадой остается еще весьма значительным.

Еще больших размеров достигает внутреннее помещение энеастильного храма второй четверти VI в. в Посейдонии (Пестуме), обычно именуемого Базиликой. Этот храм по пропорциям шире D в Селинунте, но, подобно последнему, в нем обнесенная стенами часть здания расположена в центре постройки. Длина храма 52 м, ширина 23 м. По фасадным сторонам он имеет до девяти, по длинным — по восемнадцати колонн. Нечетному количеству колонн переднего фасада соответствует распланировка пронаоса, снабженного тремя колоннами и обрамленного антами; из пронаоса две двери ведут в целлу, разделенную колоннадой (из шести полных и двух примыкающих к стенам неполных колонн) на два нефа; в глубине каждого из нефов — по двери, ведущей в адитон. Колоннада и значительная часть антаблемента «Базилики» сохранились довольно хорошо. Исполненные из твердого известняка колонны отличаются сильной припухлостью стволов (энтазис) и мягкими очертаниями подушкообразных эхинов. Последний из подлежащих нашему рассмотрению архаических храмов Запада — сооруженный во второй половине VI в. (после 540 г.)гексастильный храм в Посейдонии, обычно называемый храмом Цереры. Размеры его невелики: длина 31,5 м, ширина 13 м. В этом храме — каноническое отношение между числом колонн на фасадных и длинных сторонах (6 и 13).

Внутреннее помещение храма сильно отодвинуто к заднему фасаду подобно тому, как это имело место в Селинунтском храме С; но пространство между пронаосом и колоннадой переднего фасада заполнено не посредством второго ряда колонн наружной колоннады, а путем вынесения вперед колоннады пронаоса. Снабженный антами пронаос обрамлен снаружи шестью колоннами. Целла в описываемом нами храме — однонефная, адитон отсутствует.

От храма Цереры сохранились не только колоннада и архитрав, но и значительные части фронтонов. Фриз и фронтоны храма имеют ряд своеобразных особенностей: фриз обрамлен снизу и сверху орнаментальным поясом; линия контура фронтона имеет такие же надломы в углах, как в Селинунтском храме С, и, кроме того, поле фронтона не имеет обычного пола, а потолок его украшен кассетами. В храме можно отметить некоторые черты, свойственные, как мы увидим из дальнейшего, ионийскому зодчеству (например постановка колонн на особых, выдвинутых вперед плитах).

Мы рассмотрели ряд архаических дорийских периптеров эллинского запада и метрополии. На всех этих памятниках резко заметно наличие индивидуальных особенностей, присущих различным постройкам. В эпоху архаики канонический тип дорийского ордера не был еще выработан, и мы можем наблюдать ряд локальных особенностей в храмах этого времени, чему, несомненно, способствовала сильнейшая кантональная раздробленность Греции, представлявшей собой множество обособленных одна от другой общин.

|

|

|

Кора у Парфенона. VI в. до н. э. Мрамор. Афины. Музей Акрополя |

Построение дорийского периптера отличается изумительной простотой и ясностью. Горизонтальное расположение ступеней храма подчеркивает их функциональное назначение — служить опорой колоннам, вертикаль которых выражает их функцию несущих частей. Несомые части — антаблемент — снова дают горизонталь, вполне отвечающую балочному покрытию.

Внимание сосредоточивается не на проблеме построения внутреннего пространства здания, а на организации его снаружи: прежде всего — на разрешении тектонической задачи соотношения несомых частей и ритмического ряда несущих их колонн.

Эта задача разрешалась в торжественно-монументальных, впадающих иногда в тяжеловесность, простых и строгих формах, которые в рамках эллинского зодчества нельзя не признать предельно математичными.

Таким тенденциям в зодчестве дорийских общин Великой Греции и Пелопоннеса соответствуют следующие явления в области эллинской философии и скульптуры. По учению Пифагора, пользовавшемуся особым распространением в дорийских общинах Южной Италии, число господствует над Вселенной, все образовано согласно числам, число является причиной всего; другими словами, мы имеем попытку математического подхода к пониманию мира, отвечающую математизации художественного образа в зодчестве.

В скульптуре эпохи архаики аргосский мастер Полимед создает статуи атлетов, ставя себе основной художественной задачей соотношение несомых и несущих частей в человеческой фигуре, т. е. ту же проблему тектоники, о которой мы уже говорили. Другой дорийский мастер, работавший в V в., Поликлет из Аргоса, стремится к разрешению проблемы канона, т. е. построения человеческого тела на основе определенных числовых отношений.

Остановимся теперь еще на одном периптере конца VI в., построенном на афинском Акрополе в честь богини Афины,— храме, известном под наименованиемГекатомпедон. Этот храм принадлежал к числу широких периптеров, он имел по шести колонн с фасадных и по двенадцати— с длинных сторон. Колоннада и в основном антаблемент храма были сооружены из пороса, отдельные части (метопы, водосточные желоба) были исполнены из мрамора. Мрамор послужил также материалом для фронтонных скульптур.

Этот памятник дает нам возможность в некоторой мере проследить принципы распланировки и, если можно так выразиться, показа памятника архитектуры в эпоху архаики.

Наши сведения о распланировке афинского Акрополя архаического времени очень скудны, но то немногое, что мы знаем о ней, именно выбор места для Гекатомпедона, стоявшего прямо против входа и почти в центре холма, заставляет предположить некоторое стремление продиктовать зрителю фронтальное восприятие памятника архитектуры и стремление подчеркнуть его симметричность. Это явление совершенно аналогично фронтальности, присущей архаической скульптуре, которая также диктует восприятие любой статуи, например так называемого Аполлона Тенейского, с одной лишь точки зрения, а именно спереди, чем еще более подчеркивается симметризм построения скульптуры.

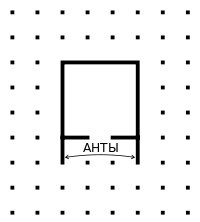

Периптеральные храмы ярче всего выражают стиль дорийской архитектуры эпохи архаики, но наряду с ними существуют и иные постройки, к которым мы теперь перейдем. Это — небольшие сооружения (так называемый templum in antis — храм в антах), служившие храмом или сокровищницей, где хранились приношения божествам, в местах их особенного почитания (святилище Аполлона в Дельфах, Зевса — в Олимпии). Такая постройка состояла из целлы и пронаоса, обрамленного с боков антами, а спереди двумя колоннами. Внешний облик колонн и несомых частей фасада не отличался от таковых у периптера; во фронтоне иногда помещались скульптурные украшения. Примером такой постройки может служить сооруженная во второй половине VI в. сокровищница мегарян в Олимпии.

Окруженная с трех сторон стеной и открытая лишь с фасада, сокровищница гораздо более замкнута и изолирована от окружающего ее пространства, чем периптер, что вполне отвечает основной идее, вложенной в это сооружение.

Значительно скуднее, чем о дорийском зодчестве, наши сведения об архитектуре ионийского ордера архаической эпохи. Давать характеристику особенностей этого ордера в настоящем очерке мы не будем и отошлем читателя к работе Шуази.

Постройки, исполненные в ионийском ордере, появляются, возможно, еще в конце VII в. и получают развитие в VI столетии. Центральное место в ионийской архитектуре этого времени (отвечающее роли периптера в дорийском зодчестве) занимают три огромных диптера — храмы: Геры — на острове Самосе, Артемиды — в Эфесе и Аполлона — в Дидимейоне (около Милета).

В основном перечисленные храмы сконструированы по образцу периптера, хотя во многом и отличаются от последнего. Все три диптера построены из мрамора, их многочисленные колонны более тонки и реже расставлены, чем колонны дорийских периптеров. Употребление мрамора открывало более широкие возможности для применения рельефных украшений в декорации храма, и эти возможности, наряду с обильной полихромией, были весьма умело использованы.

Подобно дорийским периптерам, ионийские диптеры эпохи архаики не были подчинены единому каноническому типу, и каждый из них имел известные индивидуальные отличия.

Храм Геры на острове Самосе, постройка которого была начата еще, возможно, в VII в. Ройком и продолжена Феодором, имел неравное число колонн на фасадах: с востока их было восемь, а с запада — девять. При этом первые три от углов колонны на каждой стороне имели равные интерколюмнии на обоих фасадах, промежутки же между остальными двумя на восточной и тремя на западной стороне, естественным образом, были различные. В целлу Герайона вели две двери, открывавшие в нее доступ как с востока, так и с запада.

Храм Артемиды в Эфесе, построенный критянином Херсифроном и его сыном Метагеном, имел по восьми колонн с фасадных и по двадцати с длинных сторон в наружной колоннаде. Интервалы между средними колоннами по фасадным сторонам были несколько шире, чем расстояния между другими колоннами. Эта особенность усиливала продольную ось храма.

Длинная и узкая, обнесенная стенами часть храма отстояла на расстоянии одного интерколюмния от колонн и была тесно увязана с последними. Открытая с востока и запада целла была разделена на три нефа двумя рядами колонн (по девяти в каждом). Средний неф был значительно шире боковых. Очень глубокий, обрамленный с боков антами пронаос был разделен на три нефа двумя рядами колонн (по четыре в каждом). Значительно меньше был описфодом; в нем стояло тоже два ряда колонн (по две в каждом). Декоративные украшения храма были сосредоточены не на фризе, как это обычно бывало в последующих ионийских постройках, а на грандиозных базах колонн. Украшения этих частей колонн состояли не только из профилировки и орнаментов, но и из исполненных рельефами больших человеческих фигур.

БИЛЕТ 16

Схема древнегреческого храма типа диптер

Вид на руины храма Артемиды Эфесской

Диптер (др.-греч. δίπτερος «двукрылый») — тип храма в антах, вокруг которого со всех сторон ионический ордер (чаще всего), колонны в несколько рядов (2 и больше).