В.Я. Белобрагин

ОСНОВЫ

ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Учебное пособие

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям направления подготовки дипломированных специалистов 653800 «Стандартизация, сертификация, метрология», а также для слушателей системы дополнительного образования в области стандартизации, сертификации и управления качеством

РИА

«Стандарты

и качество» Москва, 2008![]()

УДК

658.6

УДК

658.6

Библиотека

Всероссийской

Организации

качества

Белобрагин В.Я.

Основы технического регулирования: учебное пособие. — 2-е издание, исправленное и дополненное. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. — 424 с., ил.

ISBN 978-5-94938-073-4

В учебном пособии изложены современные принципы технического регулирования 1к одного из ключевых факторов реализации государственной промышленной и социальной - экономической политики. Приведены рекомендации по разработке технических элементов, а также применению форм и схем подтверждения соответствия; освещены вопросы реформирования национальной системы стандартизации, совершенствования государственного контроля и надзора.

Учебное пособие поможет овладеть знаниями в области технического регулирования с заинтересованными читателям — от студентов вузов до слушателей системы дополнительного образования.

УДК 658.6

1 Белобрагин В.Я., 2005 • ГИЛ •стандарты и качество. 2008

Предисловие

Первое издание книги «Основы технического регулирования» было реализовано в рекордно короткие сроки, что свидетельствует о большом интересе читателей к рассматриваемой проблеме. Внимание к вопросам технического регулирования у научно-технической общественности возросло в связи со вступлением в силу 12 мая 2007 г. Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регулировании”» (от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ).

Тем самым завершена огромная и длительная работа, проведенная представителями российской промышленности, общественных организаций и объединений совместное Российским союзом промышленников и предпринимателей РСПП по приведению закона в соответствие с прогрессивными международными принципами и подходами в области технического регулирования, положениями соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле, по обеспечению преемственности работ в нормативном обеспечении целого ряда отраслей, по размораживанию ситуации с нормативным регулированием на переходный период.

Но это только начало пути. Предстоит еще большая работа по реализации новой редакции закона: в первую очередь необходимо разобраться в методическом плане с областью действия технических регламентов, в том числе по применению национальных стандартов и сводов правил в качестве доказательной базы технических регламентов.

В новой редакции Федеральный закон «О техническом регулировании» в полной мере отражает перемены, которые происходят в мировом сообществе. Закон содействует интеграции России в глобальный рынок, способствует повышению конкурентоспособности отечественной продукции, в большей мере, чем ранее, направлен на обеспечение безопасности продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, а также на защиту прав потребителя.

Но принятие закона — это половина дела. Необходимо, чтобы работники реального сектора экономики страны, управленцы, сотрудники надзорных органов, эксперты владели основами знаний по техническому регулированию, на практике осуществляли нормы закона. В этих целях следует организовать систематическую подготовку и переподготовку специалистов, обладающих знаниями технического законодательства.

Закон рассчитан на перспективу, и подготовку кадров надо начинать со студенческой скамьи. Именно поэтому издание данного учебного пособия представляется крайне актуальным. Его автор — известный специалист в области стандартизации и качества — анализирует этапы становления технического регулирования н нашей стране, дает характеристику технического регулирования как одного из ключевых факторов формирования и реализации государственной промышленной и социально-экономической политики. В книге читатель найдет практические рекомендации по разработке технических регламентов, перспективным формам и схемам подтверждения соответствия.

Большой интерес представляет глава, посвященная испытаниям. На основе отечественного и зарубежного опыта рассмотрены этапы реформирования национальной системы стандартизации как нормативной основы поддержки технических регламентов, повышения конкурентоспособности и качества продукции и ycviyi, одного из рычагов технического прогресса. Должное внимание уделено вопросам информационного обеспечения системы технического регулирования, государственного контроля и надзора, приемки зданий и сооружений в эксплуатацию. Полагаю, что интересна новая глава, посвященная итогам четырехлетней реализации Федерального закона в редакции 2002 г. Рассмотрены проблемы переходного периода. Завершает книгу глава, где представлены проблемы подготовки России к вступлению во Всемирную торговую организацию.

Книга, несомненно, станет ценным пособием при овладении знаниями в области технического регулирования для всех заинтересованных читателей — от студентов вузов до слушателей системы дополнительного образования.

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С. В. Пугачев

Глава 1

Общие понятия о техническом регулировании

В последнее время словосочетание «техническое регулирование» стало одним из самых употребляемых в научно-технической, экономической литературе, в публикациях газет и журналов в связи с тем, что с 1 июля 2003 г. вступил в силу Федеральный закон «О техническом регулировании» (текст закона с изменениями приведен в Приложении 1). В чем причины такого интереса? Их несколько.

Первая причина — интеграционные процессы мировой экономики, становление единого мирового глобального рынка, который характеризуется тенденцией стирания границ на пути свободного движения товаров, людей, капиталов, идей, информации.

Развитие глобального рынка, взаимопроникновение экономик, международное ра (деление труда и производственное кооперирование требуют устранения технических барьеров в торговле, взаимного признания результатов оценки соответствия, что может быть обеспечено только в результате технической гармонизации [63|.

В идеале — осуществление формулы, предложенной Международной организацией по стандартизации (ИСО): «Один стандарт, одно испытание, признаваемые повсюду».

В опубликованном в 2000 г. исследовании Экономического комитета Форума А шатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приведены такие мппые: разработанные программы по нетарифным барьерам в торговле (стандартная, оценка соответствия) позволяют получить странам АТЭС 0,26% прибыли • и фактического валового внутреннего продукта (около 45 млрд долл.), тогда как меры тарифного регулирования — всего лишь 0,14% (почти вдвое меньше) |38|.

Долговременные производственные связи фирм разных регионов, стремление организовать производство в странах третьего мира, где дешевая рабочая сила, привели к тому, что значительную часть поставок составляют детали, узлы, агрегаты и другие комплектующие для последующей сборки. А это требует жесткой стандарт ищи и исходного сырья, полуфабрикатов и оборудования, унификации,

Соглашение о технических барьерах в торговле, принятое в рамках «Уругвайского раунда» многосторонних переговоров Всемирной торговой организации (ранее ГАТТ), ориентирует страны на максимально возможное применение международных стандартов.

Особую ценность с торгово-экономических позиций представляют опережающие международные стандарты, ориентирующие предпринимателей на будущие направления развития техники и технологии, что составляет основу конкурентоспособности товаров.

Вторая причина — продолжающаяся научно-техническая революция и усиление вопиющих противоречий между ее достижениями и последствиями.

«Человечество становится все более могущественным в научно-техническом отношении и все более беззащитным перед лицом тех последствий, которые порождает технический прогресс» |37).

Неконтролируемое увеличение парка, скоростей и мощностей машин, оборудования, получение химических соединений высокой концентрации, появление синтетических материалов с недостаточно изученными свойствами, повышение радиоактивности, непредсказуемость результатов в области генной инженерии создаю! условия как для техногенных катастроф, так и для локальных несчастных случаев. Эти опасности увеличиваются, когда в условиях жесткой конкуренции производители не всегда успевают тщательно апробировать, испытать новое или модернизированное изделие.

В США ущерб, вызванный использованием опасных для потребителя товаров, оценивается в сумму 700 млрд долл. в год [41). Это настоящая агрессия со стороны предметов второй природы по отношению к их творцу — человеку. По данным Американского центра контроля за заболеваниями, в США ежегодно около 76 млн человек болеют, 300 тыс. из них проходят стационарное лечение и около 5 тыс. умирают от болезней, вызванных недоброкачественной пищей 1117].

Новая проблема — нанотехнологии. Ученые предупреждают: потребуются беспрецедентные усилия по контролю за безопасностью использования нанотехнологий — от этого напрямую зависит выживаемость человека в XXI в.

Дело не только в конечном продукте, но и в наносубстанциях (из которых изготавливаются наноматериалы). Они очень опасны, потому что представляют собой крошечные частицы, которые даже по воздуху могут проникать через кожу в легкие, кишечник. Как это повлияет на организм, наука еще не знает — требуются серьезные исследования.

Кроме безопасности труда, при производстве наноизделий существует еще ряд проблем: безопасности конечного продукта для потребителя, охраны наносубстанций, утилизации (в том числе просроченных лекарств и гигиенических средств, созданных при помощи нанотехнологий) и конечно же контроля качества, гарантирующего, что продукт безвреден для потребителя. Это касается прежде всего лекарств и биоактивных добавок.

Третья причина - ухудшение состояния окружающей среды, необходимость принятия срочных мер по ее оздоровлению на глобальном уровне.

Основные экологические требования состоят в том. чтобы продукция и технология ее производства не наносили ущерба климату Земли, ее озоновому слою, воздушному и водному бассейнам, растительному и животному миру, не служили бы источниками чрезмерного шума и загрязнений. В геометрической прогрессии увеличивается потребление товаров длительного пользования. Американцы в конце 90-х гг. XX в. покупали их в 10—15 раз больше, чем в конце 20-х гг. Отсюда — часто неконтролируемый поток отслуживших свой срок автомобилей, электробытовых товаров, «электронного лома», мебели, макулатуры, использованных тары и упаковочных материалов. По оценке экспертов, в 90-х гг. количество бытовых отходов в год на одного жителя Японии составило свыше 400 кг [а по данным на 2004 г., каждый европеец производит в год одну тонну мусора ]. Пока остается малоизученной с трудно предсказуемыми последствиями проблема загрязнения околоземного пространства.

Ближайший космос вместил тысячи фрагментов отработавших аппаратов, тоннами сгорающих в атмосфере по мере их схода с орбиты. Вследствие этого загрязняется ее верхний слой, что угрожает безопасности орбитальных полетов и чревато непредсказуемыми падениями. Опасны также остатки топлива и бытовые отходы. Последствия такого вторжения в космос могут обернуться глобатьными проблемами, подобными тем, с которыми мы столкнулись на Земле, осваивая природные ресурсы |ундры, степей, хищнически вырубая леса, осуществляя масштабную мелиорацию, приводящую к обмелению морей и засорению океана

Однако грядущая мировая экологическая катастрофа, по мнению многих ученых, вызвана глобальным потеплением, основной причиной которого являются парниковые газы, выбрасываемые в атмосферу развитыми странами. Например, более 45% от общего количества таких газов — отходы производства США, которые потребляют 40% энергоносителей планеты, при этом население страны составляет около 5% от мирового.

Только за 2005 г. ущерб человечеству от природных катаклизмов, вызванных глобальным потеплением, составил 225 млрд долл..

С проблемой экологии тесно связана проблема ресурсосбережения.

В ряде стран, например США, Австрии, жестко регламентируются показатели энергопотребления и расхода воды. Ужесточаются требования к санитарно-техническому оборудованию, в частности, к водопроводным кранам, стиральным и посудомоечным машинам, унитазам и писсуарам. Так, в Австрии устанавливаются унитазы с двумя емкостями, обеспечивающими малый и большой сливы, а в США определен максимальный расход воды на один слив 6 л вместо 13 л, как это было раньше.

В 1992 и 2002 гг. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Иоганесбурге (Южно-Африканская Республика) состоялись Всемирные конференции под эгидой ООН .

По окружающей среде и устойчивому развитию. Участники конференции утвердили документы, призывающие все страны принять активные меры по охране природы, защите лесов, флоры и фауны.

Четвертая причина связана с необходимостью пресечения обмана покупателей фирмами-производителями, торговыми организациями, запрещения «нечестной торговли». Это касается как разоблачения ложных сообщений о свойствах товаров, которыми они не обладают, так и борьбы с фальсификацией товаров и товарных таков. Названная проблема тесно связана с поддержкой движения потребителей н защиту своих прав — консюмеризмом.

Например, многие производители используют название «квас» для напитков, вообще не подвергающихся процессу брожения (что противоречит определению кваса в I'OCT Р 52409-2005). При их изготовлении применяются искусственные ароматизаторы, красители, подсластители. Тем самым вводятся в заблуждение потребители, не разбирающиеся в тонкостях качества сырья и технологий производства.

Пятая причина обусловлена требованиями национальной безопасности — приемами технического регулирования бороться с терроризмом, контрабандой, распространением наркотиков, подрывными действиями в области информационных технологий.

Терроризм, представляющий собой опасное социально-политическое явление, в данный момент становится глобальной угрозой безопасности. Трагедии 11 сентября 2001 г. в США и события в Беслане — самые кровавые и масштабные террористические акты за всю историю человечества, хотя политические убийства, взятие заложников, похищение людей, угоны самолетов, взрывы зданий и тому подобные формы терроризма известны давно. Террор как дешевое и действенное средство достижения разноплановых целей взят на вооружение представителями организованной преступности, экстремистами и активно функционирует даже в сфере экономики. Никто сегодня не застрахован от всепроникающей опасности экономического, правового, информационного терроризма — ни простые граждане, ни государства.

Терроризм в разных формах и проявлениях, в том числе и в экономике, по своим масштабам, интенсивности и бесчеловечности превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости как средство влияния на состояние защищенности интересов личности, общества и государства.

Рассмотрим, что включает в себя понятие «техническое регулирование».

Регулировать по С.И. Ожегову — упорядочивать, налаживать, направлять движение чего-нибудь с целью привести в порядок систему [54]. Очень важен последний аспект определения — регулирование ставит перед собой задачу приведения в порядок системы.

Регулирующую деятельность государства можно условно подразделить на три вида:

экономическое регулирование посредством налогообложения, разного рода сборов, тарифов, преференций;

техническое регулирование, обеспечивающее как защиту здоровья людей, безопасность, охрану окружающей среды, так и научно-технический и социальный прогресс;

административное регулирование путем установления определенных требований, порядка лицензирования, регистрации, сбора информации.

Условность такого подразделения состоит в том, что эти виды регулирования, как правило, взаимодополняют друг друга и применяются комплексно.

Объединяет все три вида регулирования то, что они основаны на правовом регулировании, системе законодательства.

Правовое регулирование — это сложная юридическая категория. Она включает такие элементы, как правовые нормы, правовые отношения, правовую ответственность, правовое сознание.

Предмет нашего рассмотрения — техническое регулирование. Его высшее звено — техническое законодательство. Мы применяем этот термин, несмотря на возражение видного специалиста Я.Е. Парция. Может быть, в строго юридическом смысле это словосочетание не вполне корректно, но практически, как мы покажем ниже, его используют во всех развитых странах.

Разновидностью технического законодательства являются технические регламенты, поскольку они принимаются органами власти.

Следующая составляющая технического регулирования — это национальные стандарты. Современная тенденция стандартизации — придание этим документам статуса добровольного применения. Однако во многих странах помимо этих документов имеются национальные стандарты обязательного применения. Они выполняют роль технических регламентов.

Наконец, значительная по объему составная часть технического регулирования — оценка соответствия, которая имеет много форм: подтверждение соответствия, испытания, аккредитация, надзор (контроль) и др. Все упомянутые составляющие образуют систему со своими подсистемами, элементами, уровнями и функциями. Как отмечается в [8], «устанавливая правила и порядок применения элементов регулирования в их взаимосвязях, законодатель формирует соответствующую модель технического регулирования». Согласно определению, данному в Федеральном законе «О техническом регулировании» (далее — ФЗ), техническое регулирование — это правовое регулирование отношений в областях:

установления, применения и исполнения обязательных требований к объектам технического регулирования;

установления и применения на добровольной основе требований к объектам технического регулирования;

оценки соответствия.

Объекты технического регулирования — это продукция, связанные с ней процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства,

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. При установлении и применении добровольных требований к перечисленным объектам добавляют выполнение работ или оказание услуг.

Рассмотрим на примерах, как осуществляется техническое регулирование в ряде развитых стран мирового сообщества. Анализ начнем со стран, входящих в Европейское экономическое сообщество, являющееся основной региональной интеграниональной организацией Европейского союза (ЕС). В настоящее время в него входят 27 европейских государств.

Именно с Европы началось становление современной системы технического регулирования. За последние 25 лет в европейских странах сформировалась так называемая надлежащая практика технического регулирования. К действующей ныне практике Европейский союз пришел не сразу. Постепенно формировалось техническое законодательство старого подхода, который предусматривал разработку региональных директив и регламентов с конкретными показателями, касающимися безопасности продукции и связанных с ней процессов. Разработаны сотни документов прямого действия, подобных стандартам общих технических требований или технических условий. Под действие директив и регламентов старого подхода попала пищевая и химическая продукция, лекарственные препараты, автомобильная и тракторная техника.

Общее количество директив ЕС «старого подхода» — около четырехсот. Например. требования по безопасности кормов и кормовых добавок регламентированы в 26 директивах и 57 регламентах, по безопасности мяса и мясных продуктов — в

директивах и 4 регламентах, по безопасности материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, — в 9 директивах и 2 регламентах ЕС.

На уровне европейского законодательства — Евросоюза — существует три обязательных законодательных акта:

регламенты [regulations] — обязательные акты, прямо применяемые во всех государствах — членах Евросоюза, когда нет необходимости принятия национального законодательства, устанавливающие нормы конкретного регламента;

директивы [directives] — устанавливают для стран — членов ЕС цели, которые должны быть достигнуты при реализации национального законодательства путем введения в него норм директив (имплентация);

решение (decision] — обязательный документ для тех, кому он адресован (вплоть до отдельных компаний).

ЕС выработал такую политику' в области нормирования и оценки соответствия, которая балансирует необходимость обеспечения свободного обращения на едином внутреннем рынке ЕС с требованием гарантировать «высокий уровень охраны здоровья, обеспечения безопасности и защиты окружающей среды, а также защиты интересов потребителя». Эта политика воплощена в документах Нового и Глобального подходов |32].

Новый подход к технической гармонизации и стандартизации (1985 г.) в in ионном предусматривает создание единой общеевропейской нормативной базы, определяющей требования к продукции, а Глобальный подход (1989 г.) развиваем по положения в вопросах оценки соответствия продукции этим требованиям.

Основные принципы Нового подхода характеризуются следующим: в директивах на продукцию задаются обязательные для выполнения существенные требования безопасности;

технические условия на продукцию, отвечающие существенным требованиям, приводятся в гармонизированных стандартах (в европейских, а на переходный период — национальных);

рекомендательные стандарты являются доказательной базой выполнения требований технических регламентов (презумпция соответствия); применение гармонизированных и других стандартов является добровольным;

если изготовитель не желает воспользоваться гармонизированным стандартом или если гармонизированные стандарты для данной предметной области отсутствуют, то необходимо проведение оценки третьей стороной.

И настоящее время действует 22 директивы ЕС Нового подхода, которые, но оценкам, охватывают 30—40 % продукции, обращающейся на рынке ЕС (см табл. 1.1).

11о мнению аналитиков ЕС, в практике разработки директив ЕС Старого под- мхи имеется два существенных недостатка. Во-первых, весьма сложным является достижение консенсуса при разработке «подробных» директив. Во-вторых, решение задачи усугубляется значительными сроками их разработки, которые составляют и среднем семь лет.

Кроме директив в странах ЕС принимаются национальные технические регламенты и законы, определяющие основные нормы безопасности.

Новый и Глобальный подходы стали реализовываться через законодательные документы, обязательные к применению во всех странах ЕС.

I ропейские директивы обеспечивают единство требований к продукции по Опасности и к процедурам оценки ее соответствия. Директивы являются нормативными правовыми актами. Их введение предусмотрено ст. 289 Договора I (' |36). Перечень и обозначение директив приведен в табл. 1.1.

Под упомянутые 22 европейские директивы Нового подхода в Official Journal (официальный журнал ЕС) опубликован перечень из 2233 европейских стандарту отвечающих требованиям этих документов. Например, в области действия директивы 98/37/ЕС о безопасности машин опубликовано более 600 гармонизированных стандартов, под требования директивы 93/68/ЕЭС по низковольтной аппаратуре — около 700 стандартов.

Особую роль в европейском регулировании играют гармонизированные стандарты. Гармонизация стандартов ограничивается рамками основных требований

Таблица

1.1

Перечень

директив ЕС Нового и Глобального

подходов

No

п/п

Объект

нормирования

Директива

ЕС

основная

дополнительная

1

Низковольтное

оборудование

73/23/ЕЭС

93/68/ЕЭС

2

Простые

сосуды, работающие под давлением

87/404/ЕЭС

90/488/ЕЭС

93/68/ЕЭС

3

Игрушки

88/378/ЕЭС

93/68/ЕЭС

4

Электромагнитная

совместимость

89/336/ЕЭС

92/31

/ЕЭС 93/68/ЕЭС 98/13/ЕС

5

Машинное

оборудование

98/37/ЕС

98/79/ЕС

6

Средства

индивидуальной защиты

89/686/ЕЭС

93/68/ЕЭС

93/95/ЕЭС

96/58/ЕС

7

Неавтоматические

взвешивающие приборы

90/384/ЕЭС

93/68/ЕЭС

8

Активно

действующие имплантируемые медицинские

приборы

90/385/ЕЭС

93/42/ЕЭС

9

Газовые

приборы

90/396/ЕЭС

93/68/ЕЭС

10

Бойлеры

92/42/ЕЭС

93/68/ЕЭС

11

Взрывчатые

вещества гражданского назначения

93/15/ЕЭС

12

Медицинские

приборы

93/42/ЕЭС

98/79/ЕЭС

13

Потенциально

взрывоопасные среды

94/9/ЕС

14

Прогулочные

суда

94/25/ЕС

15

Лифты

95/16/ЕС

16

Холодильные

установки

96/57/ЕС

17

Оборудование,

работающее под давлением

97/23/ЕС

18

Телекоммуникационное

терминальное оборудование

98/13/ЕС

19

Медицинские

приборы для диагностики «в пробирке»'

98/79/ЕС

20

Радио-

и телекоммуникационное терминальное

оборудование

99/5/ЕС

21

Строительная

продукция

89/106/ЕЭС

93/68/ЕЭС

22

Канатные

установки, предназначенные для

перевозки людей

2000/9/ЕС

(сопоставимых) директив. Разработка стандартов выполняется в соответствии с Общими указаниями по сотрудничеству между Европейским комитетом Европейским комитетом но стандартизации электротехническим продукции (СЕН/СЕНЭЛЕК) и Комиссией ЕС от 13 ноября 1984 г.

Арматизированные стандарты не образуют самостоятельную категорию европейских стандартов и используются исключительно в целях презумпции.

Для получения презумпции соответствия необходимо, чтобы стандарт был (работал на основании задания Комиссии ЕС, представленной европейскими принципами по стандартизации, ссылка на стандарт должна быть опубликована и Olliual Journal, и, наконец, он должен быть трансформирован в национальный метод посредством официальной регистрации с одновременным прекращением действия противоречащих стандартов. Ответственность за такие стандарты возложены на СЕН/СЕНЭЛЕК.

Гармонизированные стандарты могут обеспечивать как полную, так и частичную программу соответствия. В обоих случаях об этом публикуется уведомление Official Journal.

Наиболее сложной является ситуация, когда изготовитель не желает использовать гармонизированный стандарт или такого стандарта нет. В этом случае время доказательства соответствия основным требованиям директивы лежит на и и о гонителе.

Изготовитель с помощью третьей стороны должен доказать достаточность зачтенных требований качественным требованиям директивы, т.е. то, что заявленные требования обеспечивают не меньший уровень безопасности, чем требования .монизированных стандартов.

Гели гармонизированных стандартов на эту продукцию нет, то заявленные требования подлежат анализу на соответствие существенным требованиям технического регламента, который проводит так называемый уполномоченный орган.

11ри этом в первую очередь заявленные требования сопоставляются с аналогичными показателями и их численными значениями, установленными в международных и (или) региональных стандартах на аналогичную продукцию, допущенную к обращению на рынке, и в других документах, содержащих такие же показатели и не вызывающие сомнений в безопасности продукции.

Уполномоченный орган может также провести испытания для оценки уровня ос юнасности пршгятых в продукции технических решений и сопоставления с требованиями технического регламента [29].

Уполномоченные органы составляют основу вертикали управления при организации работ по выполнению требований директив.

Назначение уполномоченных органов в ЕС является прерогативой государства, а их признание другими странами — членами ЕС основано на принципе взаимного признания.

Комиссия ЕС публикует перечень уполномоченных органов в Official Journal, который постоянно обновляется. Главные требования к уполномоченному органу — высокая компетентность и независимость.

В рамках ЕС прохождение процедуры аккредитации для наделения полномочиями — не обязательное условие (хотя и желательное). Однако соответствие уполномоченных органов требованиям, предъявляемым к органам по сертификации и испытательным лабораториям, установленным стандартами EN серии 45000, является обязательным.

Основные требования, предъявляемые к уполномоченным органам в ЕС, следующие:

персонал должен обладать соответствующими знаниями и опытом в области оценки соответствия;

оценка соответствия должна осуществляться компетентно, беспристрастно, независимо;

участие в координации работ и деятельности по стандартизации; предоставление информации органам власти, другим уполномоченным органам;

обеспечение конфиденциальности информации, полученной в ходе оценки соответствия;

обеспечение страхования гражданской ответственности.

При выполнении специализированных работ уполномоченный орган может привлекать субподрядчиков. С целью обеспечения объективности уполномоченный орган не должен осуществлять надзор за рынком.

Надзор за рынком входит в компетенцию органов надзора, которые наблюдают in гем, чтобы изделия, поступающие в продажу', соответствовали требованиям применяемых директив, а при необходимости принимают меры по достижению (того соответствия. При осуществлении своих функций надзорные органы должны:

регулярно посещать места торговли, а при необходимости — производства и хранения:

посещать, при необходимости, рабочие места и другие помещения, где изделия эксплуатируют;

проводить случайные и выборочные проверки;

брать образцы изделий и подвергать их экспертизе и испытанию;

требовать всю нужную информацию.

В случае серьезных нарушений требований директив орган обязан ограничить или запретить продажу' и эксплуатацию изделия и гарантировать, чтобы оно было снято с рынка, если никакие другие меры недостаточны для того, чтобы достичь высокого уровня защиты, предусмотренного техническим регламентом.

Деятельность изложенной выше системы технического регулирования в ЕС стала возможной благодаря активной и плодотворной позиции Европейского комитета по стандартизации и Европейского комитета по стандартизации элсктро-Технической продукции.

Значительный вклад в процесс гармонизации процедур и методов оценки соответствия внесла Европейская организация по оценке соответствия, ранее именовавшаяся Европейской организацией по испытаниям и сертификации.

По разным оценкам, под действие Нового и Глобального подходов попадает 01 35 до 40% продукции, выпускаемой в странах ЕС.

Имеется четко выраженная тенденция перехода технического нормирования от старого к новому подходу.

Директивы с прямым установлением конкретных (прямых) требований к продукции (директивы старого подхода) поэтапно перерабатываются в целях обеспечения поддержки стандартами, которые используются для установления требований. оценки, методов испытаний продукции. В настоящее время в дополнение к существующим 22 директивам нового подхода разработан целый ряд директив с использованием стандартов в качестве поддержки, в том числе по методам испытаний. оценке, измерению и расчетам. Это прежде всего новая директива по общей (опасности продукции, директивы по электронной торговле, железнодорожной системе, удобрениям, кормам и пищевым продуктам, погрузочным устройствам, средствам измерений, пиротехническим изделиям и т.д. Кстати, даже в директивах строго подхода содержатся ссылки, в том числе прямые с указанием номеров, на европейские стандарты. Так, например, в директивах по вредным выбросам автомобилей (четыре директивы) содержатся ссылки на 67 стандартов. Некоторые директивы вообще не содержат норм прямого действия, например, в директиве

( 2000/40 по передним защитным устройствам для грузовых автомобилей кроме юридической преамбулы есть лишь ссылка на Правила ЕЭК ООН № 93.

Техническое регулирование в США. Рассмотрим три вопроса: законодательные основы, стандартизация, стандарты и технология.

Техническое законодательство в США одно из самых развитых в мире. В стране и разное время были приняты многочисленные законы, которые в первую очередь жестко регламентируют технические аспекты деятельности предприятий и организаций с позиции защиты здоровья населения и охраны окружающей среды. По некоторым сведениям, таких законов насчитывается около 150.

Первые шаги государства по правовому регулированию качества потребительских товаров были сделаны в начале прошлого века. В 1906 г. конгресс США принял икон о контроле мясных продуктов и о чистоте продуктов питания и медикамснтов , запрещавший продажу опасных в употреблении, фальсифицированных, низкосортных товаров этих категорий, который в 1938 г. был значительно ужесточен. Учрежденное в соответствии с законом Бюро по химии в 1931 г. было преобразовано в Администрацию по пищевым товарам и лекарственным средствам.

В 60—70-с гг. прошлого века конгресс США принял ряд законов, связанных с качеством и безопасностью потребительских товаров, в соответствии с которыми в дополнение к существующим были учреждены новые государственные контрольные органы. По некоторым данным, к середине 70-х гг. в США действовало свыше 100 государственных агентств, регулирующих деятельность частных фирм, оказывающих влияние на социальную сферу [41].

Перечислим некоторые федеральные законы: о безопасности национального транспорта и автомобилей, о пестицидах, фунгицидах и родентицидах, об авиации,

о безопасности судов, о пищевых продуктах, лекарствах и косметике, о контроле за продукцией из птицы, о контроле за мясом, о контроле за продукцией из яиц, об опасных для жизни веществах, включая приспособления для фейерверков или любые вещества, входящие в качестве составной части в эти приспособления, о реализации сельскохозяйственной продукции, о фермерском хозяйстве, о защите морских млекопитающих, о безопасности медицинского оборудования, о контроле за лекарственными средствами.

Ряд законов США регламентирует требования к безвредности холодильных установок и аэрозольных препаратов, к концентрации вредных веществ в химической промышленности (например, свинца при изготовлении красок), металлургической (например, двуокиси серы при изготовлении алюминия), к нормам потребления энергии при проектировании электробытовых приборов и расхода воды — при конструировании санитарно-технического оборудования |51].

Конгрессом США принят ряд законов по достоверности рекламы, в частности, закон об упаковке и достоверности этикетирования.

Для того чтобы лучше понять подходы к регулированию безопасности товаров, проанализируем функции одного из важных институтов — Американской комиссии по безопасности потребительских товаров (U.S. Consumer Product Safety Commission — CPSC), используя материалы [35].

Комиссия начала функционировать в 1973 г. в соответствии с принятым конгрессом США в 1972 г. Законом о безопасности потребительских товаров (Consumer Product Safety Act). Этот закон сформулировал главную задачу комиссии: «Зашита нации от недопустимых рисков нанесения ущерба здоровью, жизни и имуществу людей, вызванных использованием потребительских товаров».

Под юрисдикцию CPSC подпадают 15 ООО видов товаров, используемых в домашнем обиходе, Д1я занятий спортом, отдыха и в процессе школьного обучения, представляющих потенциальную опасность, связанную с возникновением пожара, поражением электрическим током, воздействием химических веществ, механическими повреждениями, травматизмом, особенно детей (например детские игрушки), инструменты, различные электроприборы, средства бытовой химии, одежда, зажигалки, автоматические кофеварки, газонокосилки и др. В течение последних 30 лет XX в. 30% случаев нанесения ущерба здоровью, жизни и имуществу потребителей вызваны использованием указанных товаров.

Основные направления деятельности CPSC — информация, исследования, контроль.

В области информации CPSC:

собирает, исследует, анализирует данные об ущербе, смерти, телесных повреждениях и заболеваниях, связанных с использованием потребительских товаров, с целью создания банка данных и информирования общества: публикует рекомендуемые требования к безопасности товаров, разработанные любым правовым органом под руководством комиссии, оказывая тем самым техническую помощь организациям, разрабатывающим стандарты; помогает общественным и частным организациям или объединению изготовителей потребительских товаров административными и техническими мерами в разработке стандартов на безопасность и методы испытаний.

В области исследований CPSC:

проводит исследования, изучение и изыскания в области оценки и повышения безопасности потребительских товаров;

проводит испытания потребительских товаров и разрабатывает методы испытания на безопасность, а также испытательное оборудование; предлагает обучение проведению исследований в области безопасности потребительских товаров и методам испытаний.

В области контроля деятельность CPSC распространяется на сферы сертификации и этикетирования.

В сфере сертификации Законом о безопасности потребительских товаров установлено, что каждый изготовитель потребительских товаров, на которые распространяется какой-либо стандарт на безопасность и реализуемых через торговлю (либо продавца, если товар снабжен маркой оптового или розничного продавца), должен иметь сертификат (свидетельство), подтверждающий, что данная продукция соответствует всем относящимся к ней стандартам на безопасность потребительских товаров, причем каждый из этих стандартов необходимо указать. Такой сертификат должен сопровождать товар или быть передан оптовому или розничному продавцу, к которым он поступит. Любой сертификат основывается на испытаниях каждого изделия или на приемлемой программе испытаний, на нем указывается название фирмы-изготовителя (и фирмы-продавца, если на изделии ставится его марка), а также дата и место изготовления.

CPSC может определить программу испытаний для потребительских товаров, на которые распространяются стандарты на безопасность согласно закон)1 и для которых требуется сертификат. Любое испытание или программа испытаний, на основе которых выдается сертификат, может по выбору лица, ответственного за сертификацию этого вида товаров, проводиться третьей стороной, независимой организацией, правомочной проводить такие испытания.

В сфере этикитирования CPSC может потребовать применения этикеток и установить их форму и содержание. В них должна содержаться следующая информация (или часть общей информации):

дата и место изготовления любого вида потребительских товаров;

доступная для понимания идентификация изготовителя. Если товар имеет марку оптового продавца, необходимо указать название фирмы-продавца, а также кодовое обозначение изготовителя, что позволит продавцу идентифицировать изготовителя по просьбе покупателя;

в случаях когда на данный вид товара распространяются стандарты на безопасность — подтверждение того, что он удовлетворяет требованиям этих стандартов с указанием каждого из них.

CPSC обладает рядом дополнительных функций, главными из которых являются следующие:

требовать от любого изготовителя потребительских товаров представления таких данных об эксплуатационных и технических характеристиках и безопасности своей продукции, какие потребуются исходя из закона, и уведомить о них предполагаемых покупателей в начале реализации этого товара;

в целях выполнения предписаний закона комиссия имеет право приобрести любое изделие, предназначенное для потребителей, у изготовителя, оптовика или розничного торговца по его себестоимости;

заключать договоры с государственными органами, частными организациями или отдельными лицами в целях выполнения своих функций согласно закону;

проектировать, строить и эксплуатировать лаборатории, необходимые для изучения, разработки и испытаний потребительских товаров в соответствии с законом.

Изложенное свидетельствует о широких полномочиях CPSC, в том числе по проведению необходимых исследований.

CPSC является независимым федеральным органом, не входит в состав какого- либо департамента или агентства в федеральном правительстве, не отчитывается ни перед одним из них, а ежегодные отчеты представляет в конгресс США. CPSC возглавляют пять уполномоченных, назначенных президентом США (и одобренных сенатом) на семилетний срок. Одного из уполномоченных президент назначает председателем CPSC. Уполномоченные определяют политику CPSC. Штат CPSC в настоящее время насчитывает 480 служащих. Кроме этого, около 100 представителей CPSC рассредоточены практически по всей стране, что позволяет быстро реагировать на сигналы и жалобы потребителей.

Все перечисленные структуры осуществляют руководство комплексом программ, нацеленных на обеспечение качества, безопасности продукции и защиту потребителя.

Кроме того, ряд программ, оказывающих регулирующее воздействие на качество выпускаемых потребительских товаров и способы их продажи, реализуется в рамках министерств торговли, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, Агентства по защите окружающей среды.

Коротко о других наиболее известных регулирующих органах правительства США.

В компетенцию государственных регулирующих органов входит: разрабатывать п утверждать обязательные к применению стандарты и регулирующие постановления, направленные на обеспечение безопасности продукции, недопущение практики обмана потребителей торгующими организациями; гарантировать их соблюдение путем применения мер и санкций юридического характера; запрещать продажу товаров, не соответствующих требованиям безопасности, и добиваться их изъятия из продажи; пресекать случаи фальсификации в рекламных средствах; проводить оценку качества новой продукции и давать разрешение на ее поступление на рынок; заниматься просвещением потребителей в вопросах качества товаров.

Государственные регулирующие органы имеют сеть региональных филиалов, представители которых уполномочены посещать промышленные фирмы с целью проверки выполнения требований законов, регулирующих постановлений и стандартов. Эти органы обязаны организовывать банки данных, иметь информационно-справочные службы, распространять информацию об опасной продукции и мерах предосторожности при обращении с ней |41].

Администрация по пищевым товарам и лекарственным средствам — Federal Food and Drug Administration (ФДА) — входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб. В соответствии с законом ее основная задача — предотвращение поступления в продажу фальсифицированных продуктов и товаров, качество которых не соответствует торговой марке. Объектами ее воздействия являются лекарства, пищевые продукты определенных категорий, медицинские приборы и средства лечения, упаковка, инструкции по использованию и правила рекламы указанных товаров.

Национальная администрация по безопасности движения автомобильного гранспорта (National Highway Traffic Safety Administration (НХТСА) входит в состав Министерства транспорта. НХТСА создана в 1966 г. на основании соответствующего закона. Она занимается разработкой и внедрением стандартов на средства, обеспечивающие защиту водителя и пассажиров от получения травм в случае аварий. Администрация имеет собственную испытательную станцию.

Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission (ФТК) — независимое агентство, учрежденное в 1914 г. для урегулирования всех вопросов торговли между штатами и являющееся главным правительственным органом по защите потребителя от «обманных действий» торгующих организаций. ФТК имеет

региональных отделений, в ее состав входит Бюро по защите потребителей. При ФТК функционируют различные консультативные советы, представляющие более 50 организаций потребителей.

Контроль за алкогольными напитками, табачными изделиями и оружием находится под юрисдикцией Министерства финансов (Department of Treasury).

CnwH()(ipmiuanuH. Подробно об этой составляющей технического регулирования в США будет изложено в главе 6. В настоящем разделе остановимся только на особой категории американских стандартов — регламентирующие стандарты (regulator)' standards) обязательного применения, которые обычно разрабатывают правительственные органы. Но и стандарты добровольного применения часто становятся регламентирующими, если на них дается ссылка в правительственных, отраслевых или корпоративных сводах законов или в регламентах, обеспеченных правовой санкцией. Нарушение регламентирующих стандартов ведет к применению гражданских или уголовных санкций 1114].

Об этой категории стандартов (по некоторым данным, их 11 тыс. [51]) редко упоминается в наших источниках.

Федеральные законы и регламентирующие стандарты, касающиеся безопасности продукции, сведены в сборник, подготовленный CPSC, «Кодекс федеральных регламентов» — Code of Federal Regulation [34|.

Стандарты u технология. Эта часть технического регулирования связана с осуществлением мер по повышению конкурентоспособности продукции на базе передовых технологий.

Конгрессом США в 1988 г. был принят Общий закон о торговле и конкурентоспособности. который предусматривал резкое повышение уровня продукции и технологии производства. С введением этого закона начался современный этап, характеризующийся дальнейшим укреплением партнерства между федеральными, местными и частными структурами по повышению конкурентоспособности США на мировом рынке.

Основой для реализации закона стала мощная финансовая поддержка правительством малых и средних предприятий при внедрении передовых технологий. Кроме того, Национальное бюро стандартов было преобразовано в Национальный институт стандартов и технологий (N1ST) с учреждением 13 региональных центров, призванных оказывать помощь в передаче технологических новинок, их практическом внедрении.

Программа повышения конкурентоспособности стала национальной. Для пропаганды этих новаций были привлечены средства массовой информации, организовано обучение кадров всех категорий, издано большое количество наименований специальной литературы.

В 1993 г. началось движение, получившее название «Технология для экономического роста Америки: новый курс на создание экономической мощи». В те же годы были приняты новаторские программы: «Передовые технологии» (поддержка рисковых, дорогостоящих и медленно окупающихся проектов) и «Партнерство в расширении производства», в рамках которых осуществлялось техническое содействие модернизации производства 380 тыс. средних и малых фирм США, образовано Управление по оценке технологий при конгрессе США и был утвержден принципиально важный Закон о передаче и продвижении национальных технологий.

Основным отличием технического регулирования в США является активное присутствие государства в этой сфере. Властные структуры устанавливают требования для обеспечения не только безопасности граждан, но и нормы, с применением которых данные требования достигаются. Органы по стандартизации имеют непосредственное отношение к властям и занимаются мониторингом развития технологий и их стандартизацией.

Техническое регулирование в Японии. Японский опыт управления качеством как на уровне фирмы, так и на национальном уровне широко освещен в научной литературе и популярных публикациях. Япония, добившись обеспечения высокой престижности национальных изделий, одновременно придает большое значение вопросам безопасности продукции и производства, экологическим проблемам. К сожалению, эти аспекты японского опыта освещены явно недостаточно.

В сфере правовой защиты потребителей в Японии действует более 50 общенациональных законов, десятки указов и распоряжений, принятых органами местного самоуправления на уровне префектуры, округов, а также городов, поселков и деревень. Среди них — Основной закон об охране интересов потребителей (принят в 1968 г.) [61].

При посещении Японии в 1995 г. нам привели следующие данные о принятых законах, сгруппированных по семи группам:

20 законов регламентируют предотвращение физического и морального ущерба потребителей;

Закон о мерах и весах;

четыре закона о стандартизации и маркировке продукции;

шесть законов, предусматривающих ограничение конкуренции;

десять законов, направленных на укрепление позиций потребителей в их отношениях с производителями и сбытовиками;

шесть законов о повышении уровня осведомленности потребителей, их правах и обязанностях в отношениях с производителями и поставщиками:

шесть законов, включающих законы об обеспечении безопасности товаров широкого потребления, урегулировании жалоб потребителей, создании сети консультационных пунктов при министерствах и специальных центрах по проблемам потребителей.

Ниже приведены наименования ряда законодательных актов: безопасность потребительских товаров, контроль газов под высоким давлением, безопасность сжиженного газа, контроль за химическими производствами, средства измерений, контроль электроприборов и материалов, газовая промышленность, промышленная стандартизация, контроль за удобрениями, сельскохозяйственная механизация, сельскохозяйственные химикалии, безопасность и повышение качества кормов, стандартизация и этикетирование сельскохозяйственной и лесной продукции, инфекционный контроль домашних животных, зашита растений, повышение производства домашнего скота, улучшение питания, фармацевтические товары, гигиена

пищевых продуктов, дорожный транспорт, безопасность судов, промышленная безопасность и здравоохранение, радио-, телекоммуникация, противопожарная служба, безопасность в горнорудной промышленности, контроль ядовитых и вредных субстанций, контроль наркотиков и психотропных субстанций, контроль за возбуждающими лекарствами, контроль за взрывчатыми веществами, защита диких животных и охота.

В сфере действия этих законодательных актов предусмотрена стандартизация и соответствующие испытания. Например, законодательство по промышленной стандартизации предусматривает сертификацию продукции на соответствие национальным стандартам. Так как японские национальные стандарты являются добровольными, сертификация носит добровольный характер. Работами по сертификации руководят Министерство внешней торговли и промышленности (MITI) и отраслевые министерства.

Прошедшая сертификационные испытания продукция получает право маркироваться знаками соответствия национальным стандартам JIS или JAS (для продуктов питания и напитков).

В настоящее время ни один изготовитель не может рассчитывать на заказы со стороны правительственных органов или авторитетных фирм, если его продукция не имеет знака соответствия JIS.

Система сертификации охватывает следующие отрасли промышленности: машиностроение, электротехника, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, судостроение, черная и цветная металлургия, химическая, текстильная, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая промышленность, авиация, [ражданское строительство и архитектура.

Знак JIS имеет два типа. Первый применяется для обозначения соответствия требованиям стандарта изделия, второй — технологического процесса.

Разрешение на право маркировки продукции знаком JIS выдается только тогда, когда отраслевой министр на основании данных специализированных центров анализа надежности и испытательных центров предприятий признает, что выпускаемая продукция соответствует требованиям стандартов JIS.

Соответствие внутрифирменных документов требованиям стандартов JIS подтверждается на основании проверки:

наличия в них требований соответствующих законов, изданных отвечающим за эту проблему ведомством;

соответствия требований к характеристикам изделий, которыми определяется возможность их применения по назначению, положениям стандартов JIS (которые, в свою очередь, должны соответствовать стандартам ИСО, МЭК и др.).

Подтверждение того, что система управления качеством, действующая на фирме, обеспечивает возможность дальнейшего выпуска продукции в соответствии с требованиями стандартов JIS, осуществляется проверкой:

наличия спецификации на средства производства и испытаний, а также точного соответствия методов испытаний требованиям JIS; обеспечивается ли контроль качества в соответствии с требованиями JIS к готовой продукции, сырью, материалам для ее производства, контрольному оборудованию и методам контроля технологических процессов; осуществляется ли контроль оборудования путем его проверок, испытании. калибровок, сохранения точности и др.;

нее ли рекламации анализируются и по ним вносятся необходимые коррективы;

все ли протоколы по проверкам сохраняются и используются при последующих проверках качества;

насколько систематически осуществляется пересмотр стандартов и, соответственно, совершенствование контроля качества; имеется ли на фирме сотрудник, персонально отвечающий за организацию работ по контролю качества;

предъявляются ли к маркировке знаком JIS только типы изделий, заранее внесенные в соответствующий ограниченный перечень.

Министр, разрешивший маркировку знаком JIS, осуществляет контроль фирм путем:

рассмотрения отчета в рамках системы мониторинга качества (в ней участвует около 700 домашних хозяек, пользующихся бытовой техникой); инспекции с предварительным уведомлением, проводимой специально назначенным институтом, проверяющим соответствие требованиям JIS не только продукции, но также испытательного оборудования, методов испытаний и обработки результатов испытаний;

проведения испытаний в испытательных центрах специально отобранной продукции.

Инспекция с предварительным уведомлением проводится один раз в пять лет, и затраты, около 100 тыс. иен, относятся на счет изготовителя.

Кроме того, практикуются внезапные проверки по сигналам потребителя. Например, на бетонных заводах в среднем в год проводится 200 таких инспекций.

Для внезапных проверок некоторых видов продукции делают рыночные закупки с последующими испытаниями.

За незаконную маркировку продукции, например, простановку знака JIS без разрешения, причастное к этому лицо несет наказание в виде тюремного заключения, не превышающее одного гола, или взимание штрафа до 500 тыс. иен.

В Японии постоянно растет число организаций, внедривших системы качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000:2000. Если в 1995 г. было выдано 1700 сертификатов на системы качества, то на декабрь 2006 г. количество сертифицированных систем составило свыше 80 тыс. Страна находится на первом месте н мире по числу сертификатов на соответствие стандартам ИСО серии 14000 — их Сюлее 22,5 тыс.

В Республике Корея наряду с промышленными стандартами действует система регламентов в области безопасности, которые являются обязательными к исполнению, для чего предусмотрена система контроля.

11равительственное Агентство по технологиям и стандартам проводит контроль безопасности электротехнической продукции, начиная со стадии ее проектирования, для чего требует исполнения технических регламентов и регламентов безопасности по 172 изделиям, включая холодильники и телевизоры.

В республике принят Закон о безопасности электроприборов.

Агентство разрабатывает стандарты на электромагнитную совместимость, уровень помех, а также на методы проведения контроля изолирующих материалов, используемых в электротехнике.

Кроме того, подвергают контролю на безопасность еще 50 наименований продукции, представляющей потенциальную опасность для здоровья людей, например, лифты, сосуды под давлением, игрушки, для чего разрабатываются соответствующие документы |97|.

Техническое регулирование в Мексике. Техническое законодательство Мексики содержит два основополагающих закона: Федеральный закон по метрологии и стандартизации, принятый 1 июля 1992 г. и пересмотренный 20 мая 1997 г. |95|, и Федеральный закон о защите потребителей, опубликованный 24 декабря 1992 г. Кроме того, в стране имеются законодательные акты по частным вопросам безопасности, здравоохранения, экологии, а также карантинным мерам.

В соответствии с Федеральным законом по метрологии и стандартизации ответственность за организацию этой работы возложена на Министерство торговли и промышленного развития (SECOFI), в состав которого входит Национальный комитет по стандартам (DGN), являющийся Национальным органом по стандартизации. Основные функции DGN:

координировать деятельность в области национальной системы стандартизации и оценки соответствия;

способствовать улучшению качества продукции и услуг;

объединять усилия по выполнению национальной программы по стандартизации;

следить за внедрением и соблюдением стандартов;

информировать промышленность и торговлю по всем вопросам, связанным со стандартизацией [94].

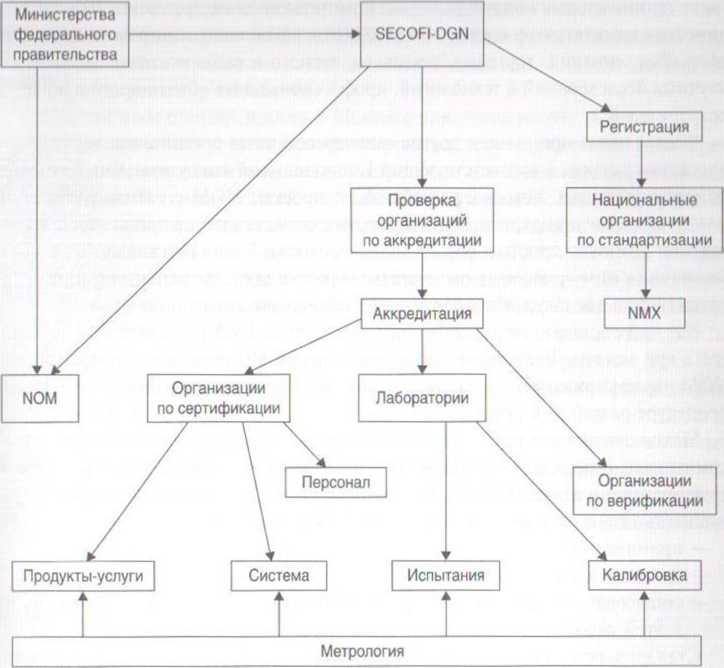

Система технического регулирования в Мексике приведена на рис. 1.1.

В соответствии с Федеральным законом по метрологии и стандартизации в Мексике установлены две категории стандартов:

официальные мексиканские стандарты;

мексиканские стандарты (NMX).

Рис.

I I. Система технического регулирования

в Мексике

Официальные (обязательные) мексиканские стандарты (NOM) носят обязательный характер и устанавливают требования и характеристики, обязательные при производстве и обращении продуктов (услуг) с целью предотвращения нанесения прела здоровью людей, животных, растениям, окружающей среде или при работе по сохранению природных ресурсов.

Мексиканские стандарты (NMX) носят добровольный характер и устанавливают показатели качества продукции (услуг). Их поле приложения может быть национальным, региональным и местным. Однако понятие обязательности на практике относительно. Добровольные стандарты становятся обязательными, если изготовитель заявил о соблюдении требований этого стандарта и проставил официальный условный знак.

Официальные мексиканские стандарты разрабатываются федеральными органами исполнительной власти — министерствами и ведомствами, которые имеют в своем составе соответствующие отделы. При федеральных органах учреждены такие национальные консультативные комитеты по стандартизации (аналог технических комитетов), в состав которых входят представители промышленности, сфер обслуживания, торговли, сельского, лесного и рыбного хозяйств, центров научных исследований и технологий, профессиональных объединений и обществ потребителей.

Федеральные органы или другие заинтересованные организации направляют проектное задание в соответствующий Национальный консультативный комитет по стандартизации, который разрабатывает проекты NOM с учетом требований международных стандартов. Решение по проектам стандартов принимается на заседании комитета простым большинством голосов. Проекты стандартов, а затем замечания к ним и. наконец, окончательная редакция публикуются в официальном ежедневнике для сведения и обсуждения общественности.

Каждый стандарт утверждается после экспертизы DGN, который заседает один раз в три месяца. В Мексике действовало около 600 обязательных стандартов. NOM пересматриваются через каждые пять лет. Процедура пересмотра аналогична процедуре разработки стандарта.

Мексиканские стандарты (добровольные) — разрабатываются техническими комитетах™ в рамках национальных организаций по стандартизации, а также другими организациями: заводами, ассоциациями, федеральными и административными органами и др. Для разработки NMX необходимо:

принимать участие в национальной программе по стандартизации;

брать за основу международные стандарты;

согласовать разработку с заинтересованными организациями, привлечь их к этой работе.

Стандарт представляется в Национальную комиссию по стандартизации, проходит экспертизу и утверждение в DGN. Проект предварительно, за 60 дней, публикуется в официальном ежедневнике. Проверка актуальности и пересмотр NMX осуществляются через пять лет после введения. В Мексике действовало свыше 5000 NMX.

Для координации работ, проведения единой политики по стандартизации, содействия реализации программ стандартизации учреждена Национальная комиссия по стандартизации. В ее составе — заместители секретарей ведущих министерств (социального развития, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, здравоохранения и др.), представители национальной ассоциации университетов и высших учебных заведений, научно-исследовательских и технологических институтов, связанных со стандартизацией. К работе комиссии привлекаются ассоциации профессионалов, потребительские общества, представители других организаций.

Создан секретариат комиссии, возглавляемый SECOF1, практически — DGN. Сессии комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца.

Главная задача комиссии — проверка выполнения национальной программы по стандартизации.

Национальная программа но стандартизации состоит из списка тем по стандартизации на один год для NOM и NMX, включая план работы по каждой теме н публикацию ее в официальном ежедневнике Федерации. Аналогично ведется работа и по пересмотру стандартов.

Схема системы стандартизации в Мексике приведена на рис. 1.2.

Важнейшим звеном мексиканской системы стандартизации (что предусмотрено Федеральным законом по метрологии и стандартизации) является аккредитация. В терминах этой системы аккредитация — это мероприятие, посредством которого оценивается, узнается и проверяется техническая возможность физических и юридических лиц проводить работы, которые предусматриваются Федеральным законом по метрологии и стандартизации. До последнего времени единственным аккредитующим органом был DGN. Изменение закона н редакции от 20 мая 1997 г. открывает возможность проведения этой работы другими независимыми организациями, для чего требуется решение SECOFI. Однако DGN продолжает оставаться основной компетентной организацией по аккредитации.

Процесс аккредитации проходят органы по сертификации, испытательные лаборатории, лаборатории по калибровке, организации по верификации.

Подтверждение соответствия (сертификация) базируется на рекомендациях ИСО/МЭК 62, 65, 67. На основе этих документов разработано три мексиканских стандарта.

Торговая

Защита Уверенность Здоровье Качество

Методы Спецификации информация

окружающей испытаний

среды

Рис.

1.2. Система стандартизации в Мексике

DGN разработал политику в области оценки соответствия по требованиям официальных стандартов, мексиканских стандартов и международных стандартов |95|.

Организации по сертификации в соответствии с законами должны:

Иметь собственную структуру (систему).

Привлекать к участию производителей продукции (услуг), представителей распределения или торговли ею. потребителей, институтов высшего образования и науки, профессиональных училищ, интересы которых могут быть полезными в мероприятиях по сертификации.

Согласовывать действия по сертификации с заинтересованными организациями или фирмами.

Обеспечивать присутствие представителей организации-заявителя.

Организации по сертификации аккредитируются в установленном законом

порядке.

Законом установлены процедуры верификации.

Под верификацией понимают действия по проверке, контролю, инспекции, а для измерительных приборов — поверке, осуществляемые аккредитованными организациями. Это визуальная проверка или подтверждение с помощью образца измерения, лабораторных испытаний или а на! и за документов.

Проверяется выполнение требований официальных мексиканских стандартов, в том числе по массе, вместимости, содержанию сухого остатка, наличию информации о товаре и ее достоверность. Когда для верификации требуются измерения или лабораторные испытания, они проводятся, как правило, в аккредитованных лабораториях. Проверки осуществляются за счет проверяющей организации. При неудовлетворительном результате проводится повторная проверка, которую оплачивает производитель товара (коммерсант).

Федеральным законом по метрологии и стандартизации [95J установлены четкие правила отбора образцов, проведения верификации, оформления ее результатов, рассмотрения претензий и апелляций.

Предусмотрены санкции по результатам проверок: штраф, временное или постоянное закрытие предприятия (частичное или полное), арест до 36 часов. Санкции применяются и к организациям по верификации, органам по сертификации, испытательным лабораториям, если они допускают нарушение закона. Штраф в сумме от 20 до 20 тыс. минимальных зарплат (дневная минимальная зарплата, действующая в федеральном округе на момент совершения нарушения) накладывается в зависимости от степени и частоты нарушения.

Техническое регулирование в странах СНГ

После создания в 1991 г. СНГ страны, входящие в содружество, имели общий механизм технического регулирования в виде государственных стандартов, большая м.к п. которых была разработана еще в СССР, а также соглашения по широкому кругу работ в области оценки соответствия (сертификации, испытания, измерения). Им первых порах технические барьеры между государствами — участниками СНГ практически отсутствовали.

Вхождение стран СНГ в мировое экономическое пространство напрямую | нн шно с необходимостью реформирования системы технического регулирования и свете требований, правил и рекомендаций общепризнанных международных организаций. Без этого процесса невозможно и формирование в содружестве полноценной рыночной инфраструктуры, отвечающей международным требованиями

В настоящее время техническое регулирование в странах содружества первенство радикальные изменения, вызванные их стремлением интегрировать свою экономику в мировое экономическое пространство и стать членами ВТО.

В большинстве государств: Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Российской Федерации и Украине, — уже принято новое национальное законодательство, касающееся технического регулирования, в соответствии с которым нормы, связанные с безопасностью и охраной окружающей среды, устанавливаются в обязательных для соблюдения технических регламентах.

В других странах — участниках СНГ этот процесс находится на разных статях. Республика Туркменистан к работам по реформированию национального законодательства в области технического регулирования пока не приступала.

В Республике Беларусь Закон «О техническом нормировании и стандартизации» был принят в январе 2004 г., разработана и утверждена Программа первоочередных мер по реализации этого закона.

Принято постановление Совета министров Республики Беларусь «О национальном фонде технических нормативных актов в области технического нормирования и стандартизации».

В рамках выполнения программы первоочередных мер по реализации вышеназванного закона утверждена Программа разработки первоочередных регламентов и взаимосвязанных с ними государственных стандартов.

Согласно программе, разработаны пять первоочередных технических регламентов Республики Беларусь: «Безопасность продукции машиностроения». «Безопасность низковольтного оборудования», «Требования к электромагнитной совместимости», «Безопасность оборудования, работающего под давлением», «Безопасность медицинских изделий».

Украина является одной из первых стран СНГ, начавших проводить работы по переходу на принципы технического регулирования, применяемые в международной практике.

В этом государстве новые законы вступили в силу в 2001 г. В настоящее время разработай и утвержден ряд технических регламентов, базирующихся на

Директивах ЕС Нового и Глобального подходов. В декабре 2003 г. Кабинет министров Украины делегировал Госпотребстандарту право утверждения технических регламентов, что значительно сокращает процесс рассмотрения и принятия национальных технических регламентов.

Проводится работа по гармонизации нормативной базы путем перехода на международные и европейский стандарты. До конца 2007 г. в Украине запланировано ввести свыше 7500 европейских стандартов.

В 2005 г. принят Закон Украины «О стандартах, технических регламентах и процедурах соответствия», который с учетом накопленного опыта определяет основополагающие принципы государственной политики в сфере стандартизации, технического регулирования и оценки соответствия.

В Республике Молдова вопросы технического регулирования регламентируются законами «О технических барьерах в торговле», «О стандартизации» и «Об оценке соответствия», принятыми в 2000—2005 гг., и рядом постановлений правительства, которыми были определены отраслевые органы центрального управления, наделенные правом устанавливать обязательные требования к продукции и процессам, а также утверждена национальная программа разработки технических регламентов. Программа предусматривает разработку 105 технических регламентов.

В республике Казахстан в связи с принятием Закона «О техническом регулировании» активизировались работы по приведению в соответствие с ним действующего законодательства. Приняты законы «О безопасности пищевой продукции», «Об электромагнитной совместимости», «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности игрушек» и «О безопасности химической продукции». План разработки технических регламентов на 2007—2008 гг. предусматривает разработку более 100 технических регламентов, 40 из которых уже утверждено.

В Кыргызской Республике приняты Закон «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», ряд- указов президента страны и постановлений правительства, определяющих организационную структуру и полномочия органов управления в области технического регулирования, применение действующих нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения в переходный период. Составлена Программа разработки первоочередных технических регламентов.

На базе опыта Европы и других стран мирового содружества сформировались элементы международной системы технического регулирования. В ее основе три нормативных кита: Соглашение о технических барьерах в торговле Всемирной торговой организации (ВТО), международные стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК), Международного союза электросвязи (МСЭ) и рекомендации Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

На Уругвайском раунде многосторонних торговых переговоров в апреле 1994 г. принято Соглашение по техническим барьерам в торговле.

)к> соглашение ввело понятие «технический регламент», установило случаи, ►.другого государства — участники ВТО могут вводить обязательные требования к продукции и процессам производства; определило процедурно публичного

проектов регламентов и стандартов; установило в целом, как связаны 1схнические регламенты и стандарты, а также как подтверждается соответствие продукции обязательным требованиям регламентов; ввело кодекс добросовестной мрнктики по разработке, принятию и применению стандартов.

Процедуры оценки соответствия должны применяться таким образом, чтобы предоставлять доступ поставщикам товаров, происходящих с территорий членов НТО, на условиях режима наибольшего благоприятствования и национальною рг.кпма; эти процедуры не могут применяться как инструмент скрытого ограничения торговли.

Таким образом, декларируемые цели этого соглашения — обеспечить свободное снижение товаров [I Iя].

Кроме того, ВТО приняло Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, из которого вытекают следующие основные обязательства и принципы. Реализуя право на введение санитарных и фитосанитарных мер, члены должны обеспечивать применение любой такой меры только в той степени, н которой это необходимо для охраны жизни или здоровья людей, животных и растений. Причем все меры должны основываться на научных принципах и не действовать без достаточного научного обоснования. Санитарные или фитосанитарные меры не должны служить средством произвольной или неоправданной лиекриминации между членами ВТО и применяться таким способом, который являлся бы скрытым ограничением международной торговли

Консенсус между всеми заинтересованными сторонами закладывается в национальных стандартах и основан на установившейся практике деятельности предприятий. В работе над национальными стандартами заинтересовано большинство крупных и средних организаций.

Международные стандарты призваны установить требования, которые бы способствовали снижению барьеров при торговле. Как национальные, так и международные стандарты призваны регулировать отраслевые термины и определения, фактические символы, наносимые при маркировании и этикетировании продукции, методики испытаний и исследований, методы контроля качества, требования к испытательному оборудованию (метрологические требования), потребительские качества продукции по безопасности, охране здоровья, требования по охране окружающей среды, требования к упаковке и оценке соответствия [23л|.

В 2007 г. вышло Руководство ИСО, которое описывает взаимосвязь между национальными техническими регламентами, стандартами и международными стандартами.

Рабочей группой РГ 6 (группа START) по согласованию политики в области технического регулирования и стандартизации, образованной ЕЭК ООН, в 2001 г.

разработана Международная модель технической гармонизации, основанная на общепринятой практике технического регулирования по разработке, принятию и применению технических регламентов посредством использования международных стандартов.

Международная модель обеспечивает основу для облегчения доступа продукции на рынок при помощи установления секторальных соглашений между заинтересованными сторонами — членами ООН.

Рекомендации ЕЭК ООН устанавливают следующий набор средств для достижения разных уровней сотрудничества в области технического регулирования:

транснациональные договоренности, признание:

а) полностью гармонизированных технических требований;

б) спецификации продуктов (основных требований и связанных с ними стандартов); спецификации маркировки, маркировки и т.д.;

в) результатов тестирования:

сертификатов соответствия;

инспекционного контроля;

г) общих процедур (тестирования, форм отчетов о тестировании):

систем аккредитации;

национальная практика:

а) соблюдение принципиальных норм торговой политики (недискриминация, пропорциональность, требования, основанные на условиях использования, применение международных стандартов и т.д.);

б) процедуры обмена информацией 119*].

Проведенный в настоящей главе анализ технического регулирования в ряде стран позволяет сделать следующие выводы.

Основу технического регулирования составляют законы, регламентирующие проблемы безопасности, здоровья; охраны окружающей среды, защиты прав потребителя.

Обязательные требования к процессам производства продукции на всех стадиях ее жизненного цикла, экологическим вопросам содержатся в директивах, технических регламентах. Под техническими регламентами понимают документы, принятые органами власти, которые содержат обязательные технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на стандарт, документ технических условий или свод правил. В качестве технических регламентов применяют обязательные (например в Мексике) или регулирующие стандарты (например в США). Ссылка на рекомендательный стандарт органов власти делает его обязательным к применению.

Эффективное средство технического регулирования — стандарты, применяемые на добровольной основе (рекомендательные стандарты). Они содействуют научно-техническому и социальному процессу, «подпирают» обязательные к исполнению документы, образуя презумпцию соответствия.

-I Оценка соответствия носит обязательный м добровольный характер. Страны сближаются в этих процедурах на основе международных, многосторонних и двусторонних соглашений, следуя рекомендациям ИСО, МЭК и других организаций.

' Роль регулирующих правительственных органов повсеместно возрастает.

Контрольные вопросы и задания к главе 1

Каковы причины роста интереса к техническому регулированию?

Назовите виды регулирующей деятельности государств.

Дайте определение технического регулирования, содержащееся в ФЗ.

Охарактеризуйте основные положения Нового и Глобального подходов, действующих в Европейском союзе.

Назовите основные законы США, регулирующие безопасность потребительских товаров.

Каковы основные функции Американской комиссии по безопасности потребительских товаров?

Назовите наиболее известные органы, регулирующие безопасность в США.

Охарактеризуйте основные положения Федерального закона по метрологии и стандартизации Мексики.

(). Сформулируйте главные выводы, вытекающие из анализа материалов по техническому регулированию за рубежом.