- •1. Электронная теория проводимости. Осн. Понятия и соотношения.

- •2.Электронная теория проводимости. Классификация веществ по проводимости.

- •5.Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применения 2-х зондового метода.

- •13 Измерение тока Холла.

- •17 Измерение диэлектрической проницаемости мостовым методом.

- •18. Измерение диэлектрич.Св-в жидкостей

- •24. Эффект Зеебека и его практическое применение.

- •25.Эффект Пельте и его практическое применение

- •26 Определение коэф-та теплопроводности абсолютным методом

- •27 Определение коэффициента теплопроводности относительным методом.

- •28 Схемы измерения интегральной и дифференциальной термо-эдс.

- •30 Электрохимические преобразователи и их виды.

- •31 Радиактивные преобразователи. Дифферинциальный, фотоионизационный и газоразрядный радиочастотный преобразователи.

- •33. Химические сенсоры. Область применения, принцип работы.

- •34. Сенсоры на основе твердых электролитов. Область применения, принцип работы

- •36 Массочувствительные сенсоры.

- •44 Устройство и принцип действия элетростатического измерительного механизма.

- •45 Принцип действия индукционного, вибрационного, биметаллического и теплового измерительных механизмов.

- •46 Измерение температуры терморезисторами и термопарами.

- •38. Устройство аналоговых электронных приборов. Их отличие от неэлектронных приборов.

- •38 Устройство и принцип работы электронного вольтметра.

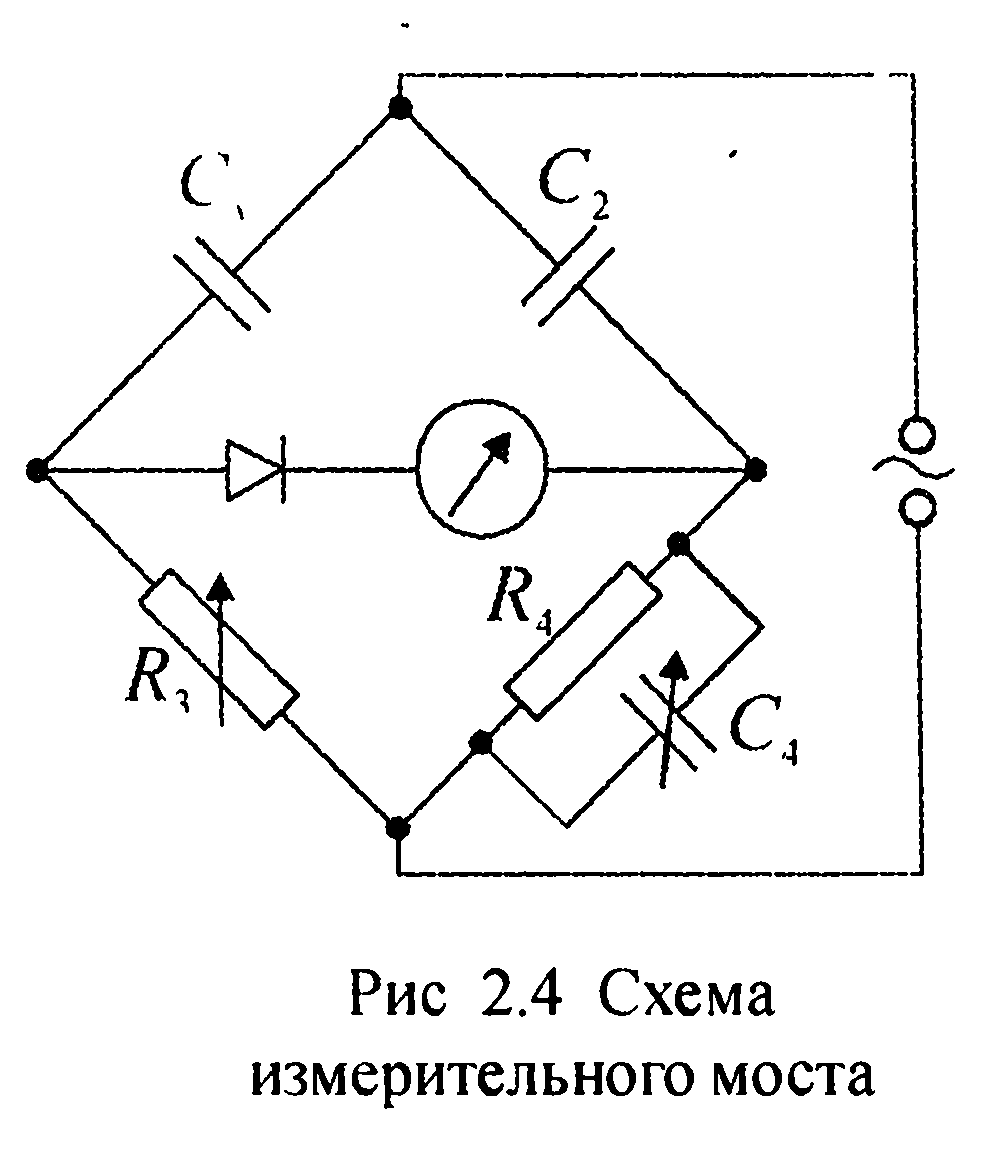

17 Измерение диэлектрической проницаемости мостовым методом.

Измерение диэлектрич.проницаемости в переменных полях представляет значит.больший интерес, т.к. они позволяют получить более широкую информацию о структуре и св-вах вещ-в. Мостовые методы измерения диэлектрич.проницаемости и тангенса угла диэлектрич.потерь реализуются на переменном токе и основаны на различных модификациях моста Уитсона.

Мост питается переменным напряжением с некоторой частотой. При условии равновесия моста, а уравновешивается он с помощью R3 и R4, величина искомой емкости и тангенс угла потерь опред.: Сх = С2∙R4/R3, tgθ = wR4C4.

П ри

работе простых мостов на высоких частотах

возникает ряд трудностей, поэтому для

измерения их используют более сложные

модификации (двойные мосты). При работе

на высоких частотах для измерения

целесообразно применять схемы с

колебательными контурами.

ри

работе простых мостов на высоких частотах

возникает ряд трудностей, поэтому для

измерения их используют более сложные

модификации (двойные мосты). При работе

на высоких частотах для измерения

целесообразно применять схемы с

колебательными контурами.

18. Измерение диэлектрич.Св-в жидкостей

Д ля

измерения диэлектрич.проницаемости

жидкости исп.ячейки в виде плоских или

цилиндрических конденсаторов. Для

лучшего экранирования предпочтительно

применение металлич.ячеек. Ячейки должны

термостатироваться для того, чтобы

температурная зависимость

диэлектрич.проницаемости не вносила

погрешность в измерения. Ячейки должны

калиброваться эталонными жидкостями

с точно известной диэлектрич.проницаемостью.

Эталонные жидкости д.б. определенной

чистоты – ч.д.а., иметь малую проводимость

и малый тангенс угла потерь. Причем,

данные жидкости д.б. выбраны так, чтобы

в частотной области измерений не

достигалась область аномальной дисперсии.

Таким требованиям удовлетворяют немногие

жидкости (ССl4,

C6H6,

C6H5Cl,

ацетон, циклогексан, деминерализованная

вода).

ля

измерения диэлектрич.проницаемости

жидкости исп.ячейки в виде плоских или

цилиндрических конденсаторов. Для

лучшего экранирования предпочтительно

применение металлич.ячеек. Ячейки должны

термостатироваться для того, чтобы

температурная зависимость

диэлектрич.проницаемости не вносила

погрешность в измерения. Ячейки должны

калиброваться эталонными жидкостями

с точно известной диэлектрич.проницаемостью.

Эталонные жидкости д.б. определенной

чистоты – ч.д.а., иметь малую проводимость

и малый тангенс угла потерь. Причем,

данные жидкости д.б. выбраны так, чтобы

в частотной области измерений не

достигалась область аномальной дисперсии.

Таким требованиям удовлетворяют немногие

жидкости (ССl4,

C6H6,

C6H5Cl,

ацетон, циклогексан, деминерализованная

вода).

19. Для опред-ия абс-ого знач-ия диэлектрич. прониц.исследуемой жидкости необходимо провести калибровку измерит.ячейки для опред-ия емкости пустой ячейки и паразитной емкости подводящего монтажа. Сущ-т несколько методов калибровки измерит.ячеек. Самым простым явл-ся метод построения калибров. прямой в координатах «диэлектрич.проницаемость – емкость ячейки». Метод градуировочной кривой обеспечивает наиболее точную емкостную калибровку, кот.осущ-ся с помощью образцовых емкостей. Для опред. значения емкости пустой ячейки СП и емкости проводов подводящего монтажа СМ берут два калибровочных вещ-ва с диэлектрич.проницаемостями ε1 и ε2, охватывающими требуемый диапазон измерений. По полученным данным вычисляют СП и СМ:

С1(2) = СМ + СП∙ε1(2); СП = (С2 – С1)/(ε2 – ε1); СМ = С1 - ε∙СП.

С1(2) – емкость ячейки, заполненной жидкостью с диэлектрич.прониц. ε1 или ε2.

По известным знач.емкости пустой ячейки и емкости подводящего монтажа вычисляют диэлектрич.проницаемость неизвестного вещ-ва: εх = (Сх – СМ)/СП.

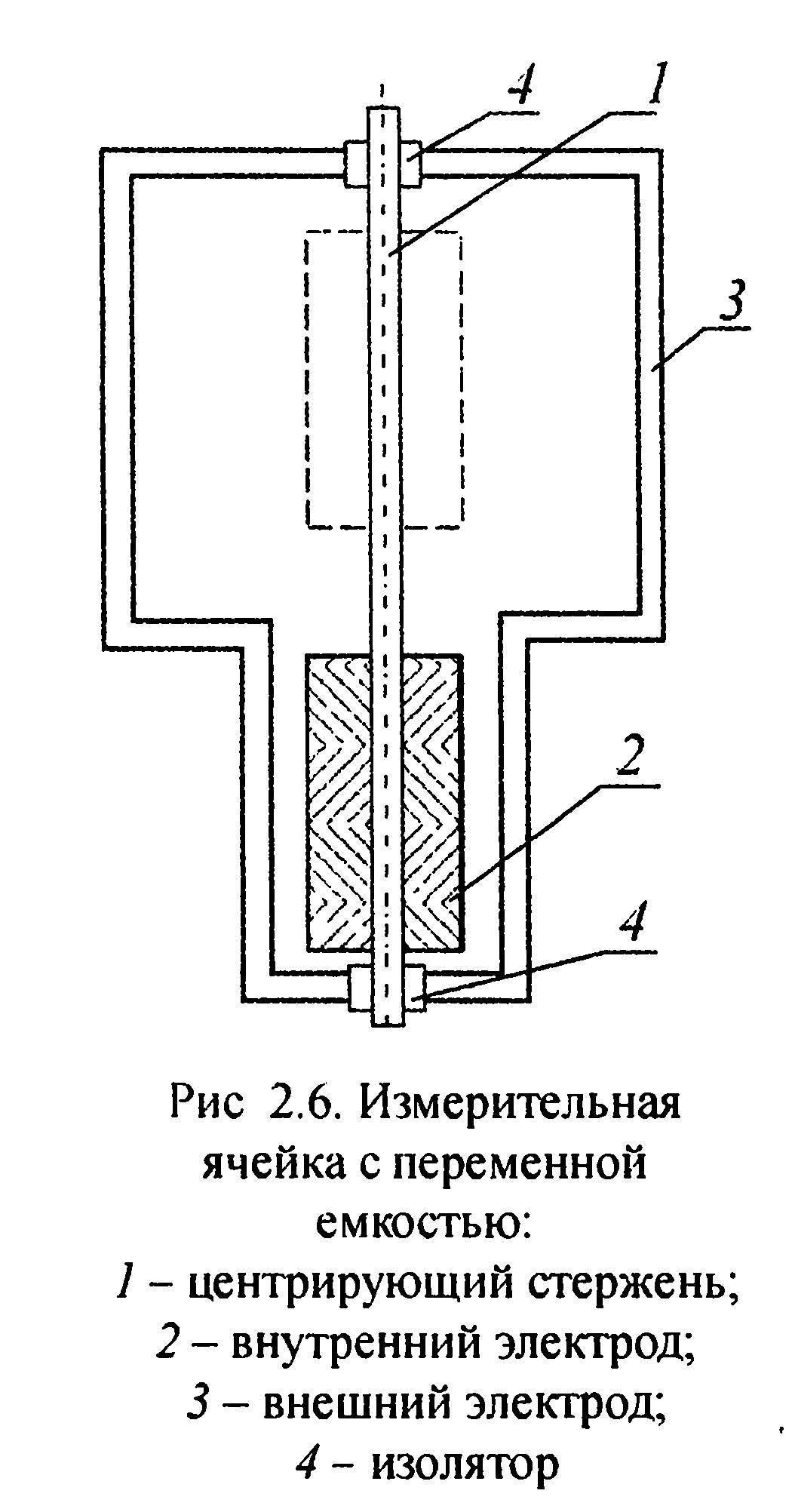

Методы калибровки измерит.ячеек требуют точно определенных эталонных проб. Для абсолютных измерений диэлектрич.прониц. необходимо, чтобы имелась возм-ть точно изменять рабочую емкость измерит.ячейки. В абсолютном методе используется ячейка с подвижным электродом. (рис)1 – центрирующий стержень; 2 – внутренний электрод; 3 – внешний электрод; 4 –изолятор. Внутренний электрод м.б. зафиксирован в двух положениях, кот соответствуют два значения рабочей емкости СП1 и СП2. При заполнении ячейки исслед.жидкостью измеряют емкость при двух положениях внутреннего электрода. Диэлектрич.прониц. пробы: εх = (Сх1 – Сх2)/(СП1 – СП2).Влияние паразитной емкости монтажа при этом исключается.

(рис. см 18 билет, предыдущ)

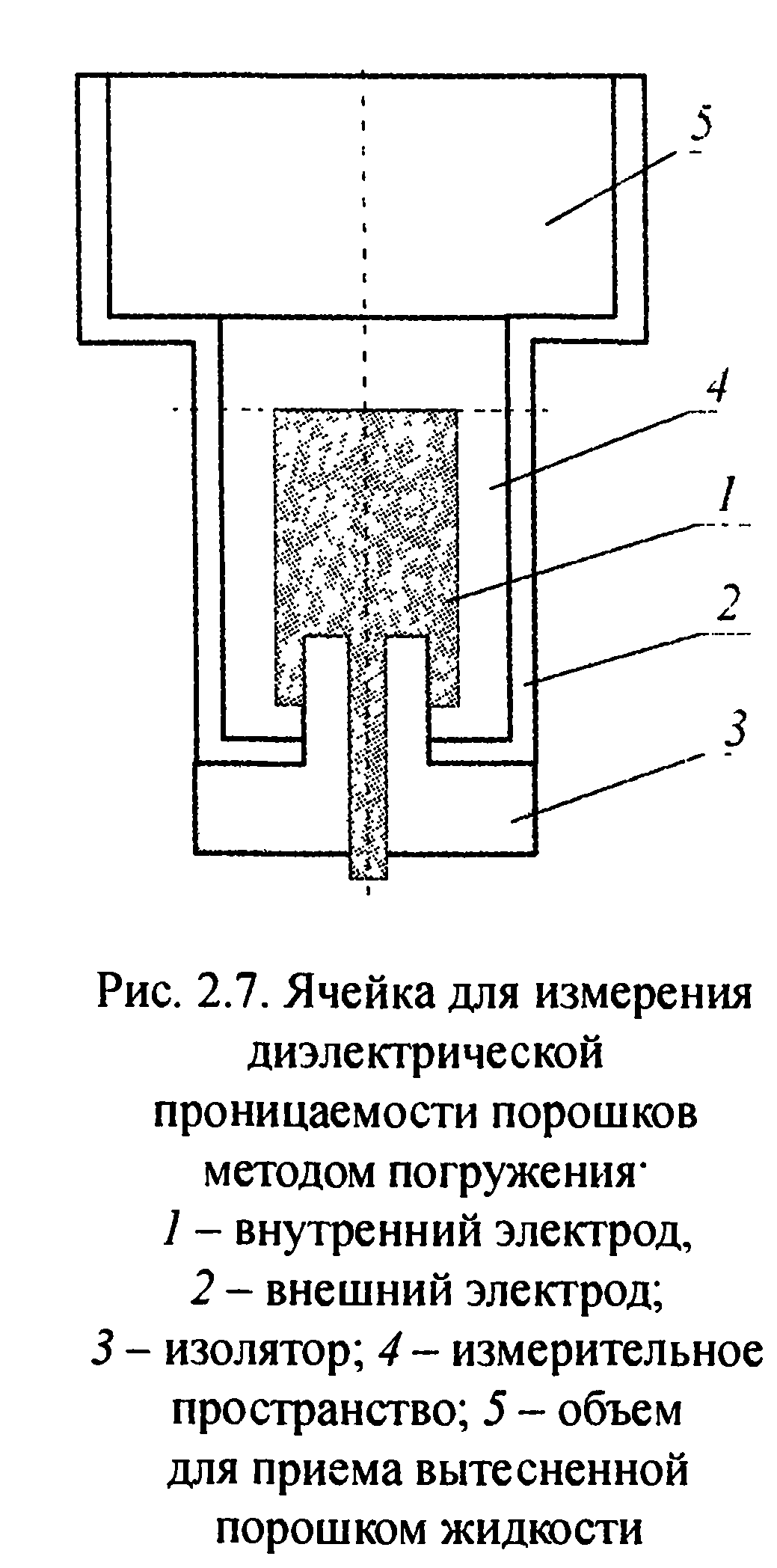

20.Измерение диэлектрич.проницаемости порошков. метод погружения. Диэлпроницаемость порошков обычно измеряют для практич.целей (при изучении св-в наполнителей для теплоизоляц.материалов), а также эти методы позволяют анализировать структуру, определять влагосодержание.

М етоды

измерения: 1. метод погружения основан

на измерении изменения диэлектрич.прониц.

послде внесения исслед.порошка в ряд

жидких смесей с известной диэлектрич.прониц.

до достижения равенства

диэ-лектрич.прониц.порошка и жидкости,

в кот.он погружается. В качестве

измерит.ячейки обычно используются

цилиндрич.конденсаторы.

етоды

измерения: 1. метод погружения основан

на измерении изменения диэлектрич.прониц.

послде внесения исслед.порошка в ряд

жидких смесей с известной диэлектрич.прониц.

до достижения равенства

диэ-лектрич.прониц.порошка и жидкости,

в кот.он погружается. В качестве

измерит.ячейки обычно используются

цилиндрич.конденсаторы.

1 – внутренний электрод; 2 – внешний электрод; 3 – изолятор; 4 – измерит.пространство; 5 – объем для приема вытесненной порошком жидкости. В измерит.ячейку заливают жидкость. Определяют емкость. Затем в эту жидкость вносят определенное кол-во порошка и снова определяют емкость. Т.к. вероятность равенства диэлпроницаемости жидкости и порошка невелика, то после внесения порошка емкость либо увеличится, либо уменьшится. Находят разность двух измерений и из полученной разности делают вывод о требуемом изменении диэлпроницаемости жидкости для ее приближения к искомой диэлпроницаемости порошка. Затем опыт повторяют. Работа продолжается до тех пор, пока разность двух измерений не изменит знак. В данном случае целесообразно работать с бинарными системами с различными значениями диэлпроницаемости жидкости. Результаты заносят в таблицу, а диэлпроницаемость порошка определяют с помощью графического построения. По оси х – кол-во жикости А в жидкости В. По оси у – разность измерений ячейки с жидкостью и емкости ячейки с жидкостью и порошком. По графику определяют состав жидкости, когда разность измерений равна нулю и, соответственно, проницаемость жидкости данного состава равна проницаемости порошка.

21.Измерение диэлектрич.проницаемости порошков. метод прямого измерения. Диэлектрич.проницаемость порошков обычно измеряют для практич.целей (при изучении св-в наполнителей для теплоизоляц.материалов), а также эти методы позволяют анализировать структуру, определять влагосодержание.

Методы измерения:

метод прямого измерения основан на вычислении диэлектрич.проницаемости гетерогенной смеси «порошок-воздух». Расчет диэлектрич.прониц.вещ-ва осущ-ся по формуле Винлера:

2V1∙x3 + (1 + ε12 + V1∙ε12)x2 + (2 – 2V1 - 2ε12)x – V1∙ ε12 = 0

где V1 – объемная доля порошка от полного объема образца; ε12 – диэлектрич.проницаемость смеси «порошок-воздух».

После решения кубического уравнения и нахождения величины х искомая диэлектрич.проницаемость порошка получается из соотношения ε = х2. Данное уравнение может иметь 3 рациональных корня и для нахождения диэлектрич.проницаемости надо брать наименьший положительный.

22. диэлектрической проницаемости твердых материалов.Используют при испытаниях изоляционных материалов, для структурных физико-хим. исследований наличия примесей и водосодержания. Сущ. 2 осн. методики измерений: 1 – проба вводится в измерит.участок и располагается между электродами определенного геометрич.размера; 2 – на пробу наносятся электроды соответствующих геометрич.размеров.При измерениях по 1ой методике необходимо ограничивать и контролировать прижимные усилия, строго соблюдать плоскопараллельность пробы, исключать воздушные зазоры м/у электродами и образцом. Ошибки измерений, вызываемые воздушным зазором, если с помощью какого-либо устройства приложить ртутные электроды.Во 2ом методе электроды наносятся непосредственно на образец с помощью проводящих паст методами вжигания, хим.методами и др.При проведении подобных измерений проявляется еще ряд возможных ошибок.Конденсатор, кроме однородного внутреннего поля, имеет неоднородное на концах. Это краевое поле определяется толщиной и диэлектрич.проницаемостью образца и может вносить существенные погрешности в результаты измерений. Вредное влияние краевого поля на емкость рабочего измерительного участка устраняется введением защитного кольца.

Раб. электрод 1, имеющий значительный потенциал относительно земли, окружен кольцом 3. Оно связано с узлом измерительного моста, кот.имеет потенциал, равный потенциалу измерительного электрода 1. Защитное кольцо устраняет влияние краевых эффектов и при его использовании измерения проводят практически в однородном поле. При измерении очень тонких образцов краевыми эффектами можно пренебречь и не использовать защитное кольцо. В случае измерения диэлектрич.прониц.тонких образцов можно исп.частично заполненный конденсатор.

l2 – расстояние между электродами; l1 – толщина образца; ε1 – диэлектрич.прониц.образца

Измерения толщины образца оказывают большее влияние на емкость такого конденсатора, чем измерения диэлектрич.проницаемости. Такие устройства м.б. использованы при измерении однородности или толщины образца, но при этом необходимо знать диэлектрич.прониц.образца, кот.должна быть определена независимо.

23. Термоэлектрические эффекты и их применение.К термоэлектрическим эффектам относятся эффекты возникновения ЭДС при создании разности температур м/у 2-я контактными областями (эффект Зеебека), возникновение или поглощение теплоты контакта (эффект Пелетье) и дополнение по отношению к эффекту Джоуля-Ленца, выделение или поглощение теплоты в объеме материала при пропускании ч/з него тока в условиях градиента температур (эффект Томпсона).Эффект Зеебека: в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных различных материалов возникает ЭДС, если места контактов поддерживаются при различных температурах. В небольшом интервале температур величину термо-ЭДС можно считать пропорциональной разности температур и коэф. Зеебека: E=α(T-T0),где Т-температура «горячего» контакта, T0-температура «холодного» контакта, α-удельная термо-ЭДС, которая зависит от свойств материала и температуры.Эффект Пелетье (обратный эффекту Зеебека):при прохождении тока в цепи, состоящей из различных проводников, в местах контактов в дополнение к джоулевой теплоте выделяется и поглощается в зависимости от напряжения тока некоторое количество теплоты Qп, пропорциональное прошедшему через контакт количеству электричества и коэффициенту Пелетье: Qп=П•I•t, где П- коэффициент Пелетье, зависит от природы контактир. материалов, I-сила тока, t-время прохождения тока. Коэф. Зеебека связан с коэф. Пельтье: £=П/Т.Эффект Томпсона: вдоль проводника, по которому протекает электр.ток, существует перепад температур, то в дополнение к джоулевой теплоте выделяется или поглощается в зависимости от направления тока некоторое количество теплоты Qт, пропорциональное силе тока I, времени t,перепад температур (Т-Т0) и коэф.Томпсона, зависящему от природы материала. Qт=τ(Т-Т0)*I*t, где τ-коэф.Томпсона. Качественно явление термо-ЭДС в образце без контактов объясняют: энергия свободных электронов растет пропорционально температуре и если вдоль проводника существует перепад температур, то электроны от «горячего» конца приобретают более высокие энергии и скорости, чем на «холодном». В полупроводниках также растет концентрация носителей зарядов с ростом температуры. В результате возникает поток носителей зарядов. На хол. конце накапливается избыточный отриц. заряд, на горячем остается нескомпенсир. полож. заряд. Этот процесс продолжается до тех пор, пока возникшая разность потенциалов не скомпенсирует данный поток.Еще один источник термо-ЭДС-эффект увеличения электронов фононами. При своем увлечении движения, т.е. от горячего конца к холодному фотоны в результате столкновения электронов будут увлекать их за собой. При наличии контактов существует еще третья составляющая термо-ЭДС - температурная зависимость контактной разности потенциалов. Т.о., по знаку термо-ЭДС определяют знак носителей заряда.