- •1. Электронная теория проводимости. Осн. Понятия и соотношения.

- •2.Электронная теория проводимости. Классификация веществ по проводимости.

- •5.Основные методы измерения удельного сопротивления. Условия применения 2-х зондового метода.

- •13 Измерение тока Холла.

- •17 Измерение диэлектрической проницаемости мостовым методом.

- •18. Измерение диэлектрич.Св-в жидкостей

- •24. Эффект Зеебека и его практическое применение.

- •25.Эффект Пельте и его практическое применение

- •26 Определение коэф-та теплопроводности абсолютным методом

- •27 Определение коэффициента теплопроводности относительным методом.

- •28 Схемы измерения интегральной и дифференциальной термо-эдс.

- •30 Электрохимические преобразователи и их виды.

- •31 Радиактивные преобразователи. Дифферинциальный, фотоионизационный и газоразрядный радиочастотный преобразователи.

- •33. Химические сенсоры. Область применения, принцип работы.

- •34. Сенсоры на основе твердых электролитов. Область применения, принцип работы

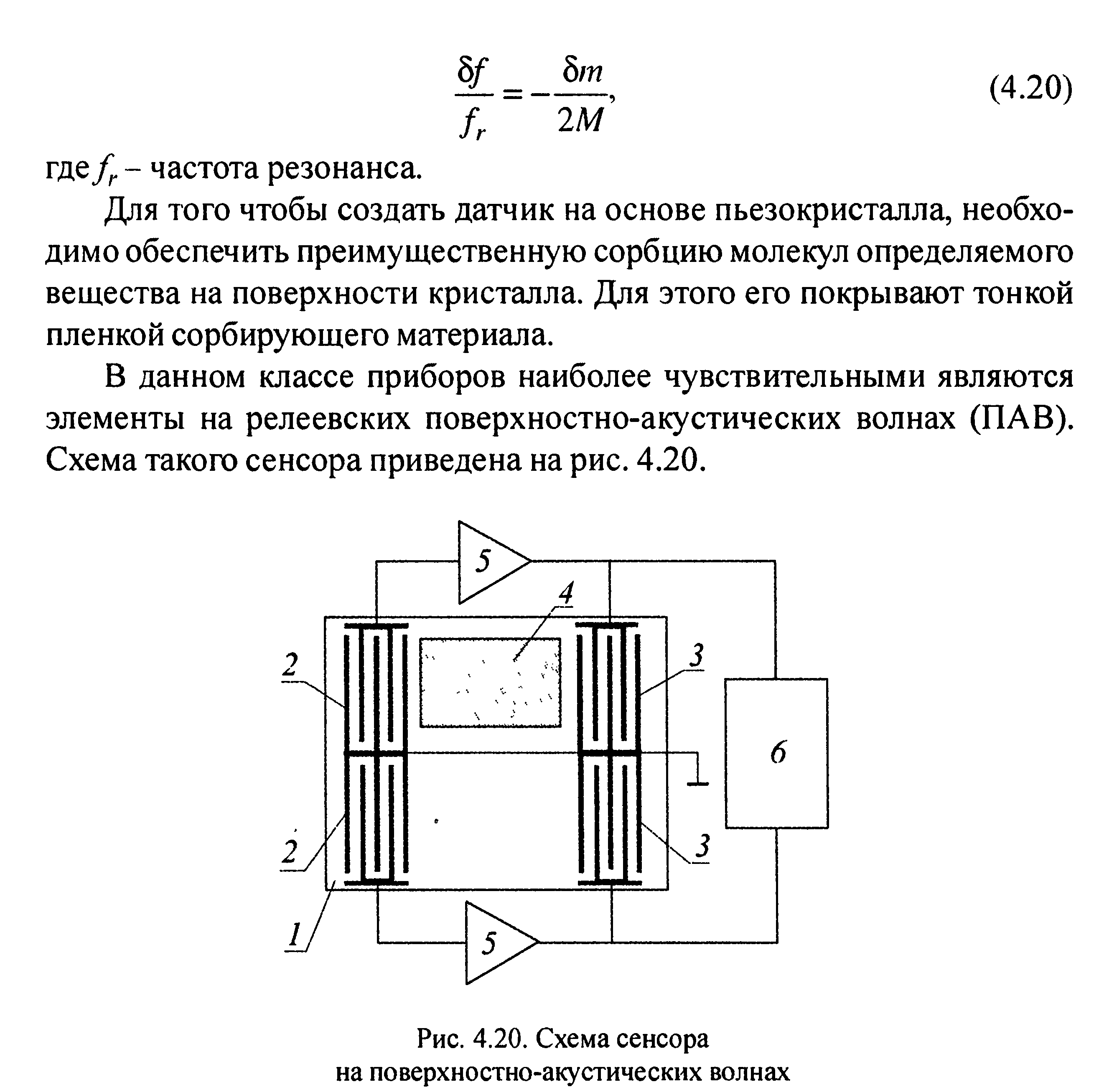

- •36 Массочувствительные сенсоры.

- •44 Устройство и принцип действия элетростатического измерительного механизма.

- •45 Принцип действия индукционного, вибрационного, биметаллического и теплового измерительных механизмов.

- •46 Измерение температуры терморезисторами и термопарами.

- •38. Устройство аналоговых электронных приборов. Их отличие от неэлектронных приборов.

- •38 Устройство и принцип работы электронного вольтметра.

36 Массочувствительные сенсоры.

3 7.

Устройство и принцип работы

осциллографа.Предназначены

для визуального наблюдения и регистрации

электрич. сигналов. Они обладают высокой

чувствительностью, большим входным

сопротивлением, возможностью измерения

временных параметров сигналов. Основу

осциллографов составляет электронно-лучевая

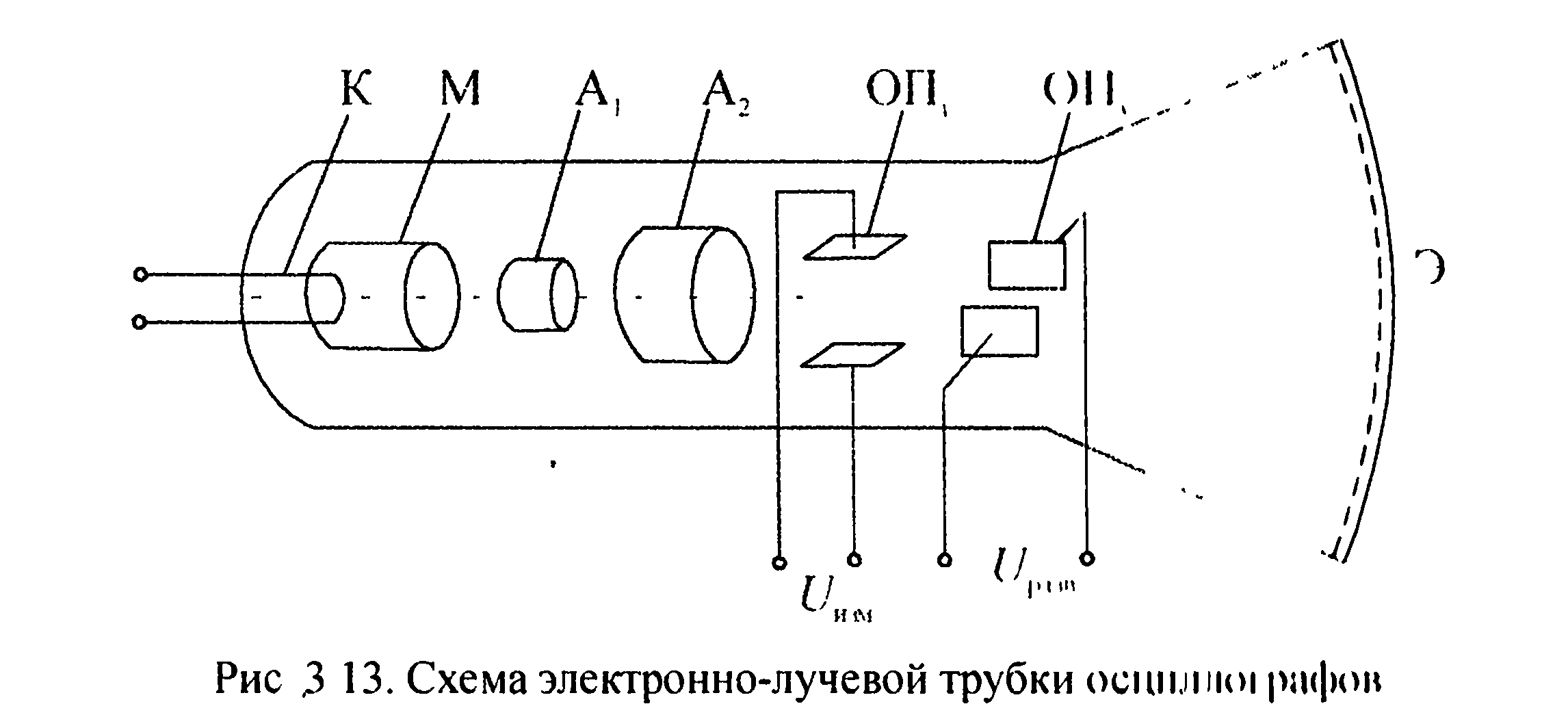

трубка(см. рис.), представляющая собой

отвакуумированный стекл-ый баллон,в

к-ом расположены катод К,

модулятор

М, фокусирующий анод А1,

ускоряющий

анод А2,

и 2 пары взаимно перпендикулярных

отклоняющих

пластин ОПх

и ОПу.

Внутр-яя поверхность экрана Э покрыта

люминофором,

светящимся под действием электронной

бомбардировки. Совокупность электродов

К,

М,

А1

и А2

представляет собой электронную пушку,

к-ая излучает

и формирует электронный луч. Эти электроды

выполнены в виде цилиндров,

расположенных по оси трубки. Сфокусированный

электронный

луч, проходя между парами пластин, под

действием напряжений, приложенных

к этим пластинам (к ОПх-напряжение

развертки, а к ОПу-измеряемое

напряжение), отклоняется по осям

координат.Принцип

действия

осциллографа

состоит в том, что исслед-ый

сигнал подается на вход К канала

вертикального отклонения через

усилитель вертикального отклонения,

выходное напряжение к-го

управляет отклонением электронного

луча по оси У. Для получения

требуемого размера изображения сигнал

может

усиливаться.

При подаче переменного напряжения на

вход У электронный луч вычерчивает

на экране осциллографа вертикальную

линию. Для

получения

изображения исслед-го сигнала, развернутого

во времени,

необходимо развертывать луч

по оси Хс равномерной скоростью. Это

осущ-ся

подачей на отклоняющие пластины

ОПх.

линейно изменяющегося

пилообразного

напряжения

от

генератора

развертки.

7.

Устройство и принцип работы

осциллографа.Предназначены

для визуального наблюдения и регистрации

электрич. сигналов. Они обладают высокой

чувствительностью, большим входным

сопротивлением, возможностью измерения

временных параметров сигналов. Основу

осциллографов составляет электронно-лучевая

трубка(см. рис.), представляющая собой

отвакуумированный стекл-ый баллон,в

к-ом расположены катод К,

модулятор

М, фокусирующий анод А1,

ускоряющий

анод А2,

и 2 пары взаимно перпендикулярных

отклоняющих

пластин ОПх

и ОПу.

Внутр-яя поверхность экрана Э покрыта

люминофором,

светящимся под действием электронной

бомбардировки. Совокупность электродов

К,

М,

А1

и А2

представляет собой электронную пушку,

к-ая излучает

и формирует электронный луч. Эти электроды

выполнены в виде цилиндров,

расположенных по оси трубки. Сфокусированный

электронный

луч, проходя между парами пластин, под

действием напряжений, приложенных

к этим пластинам (к ОПх-напряжение

развертки, а к ОПу-измеряемое

напряжение), отклоняется по осям

координат.Принцип

действия

осциллографа

состоит в том, что исслед-ый

сигнал подается на вход К канала

вертикального отклонения через

усилитель вертикального отклонения,

выходное напряжение к-го

управляет отклонением электронного

луча по оси У. Для получения

требуемого размера изображения сигнал

может

усиливаться.

При подаче переменного напряжения на

вход У электронный луч вычерчивает

на экране осциллографа вертикальную

линию. Для

получения

изображения исслед-го сигнала, развернутого

во времени,

необходимо развертывать луч

по оси Хс равномерной скоростью. Это

осущ-ся

подачей на отклоняющие пластины

ОПх.

линейно изменяющегося

пилообразного

напряжения

от

генератора

развертки.

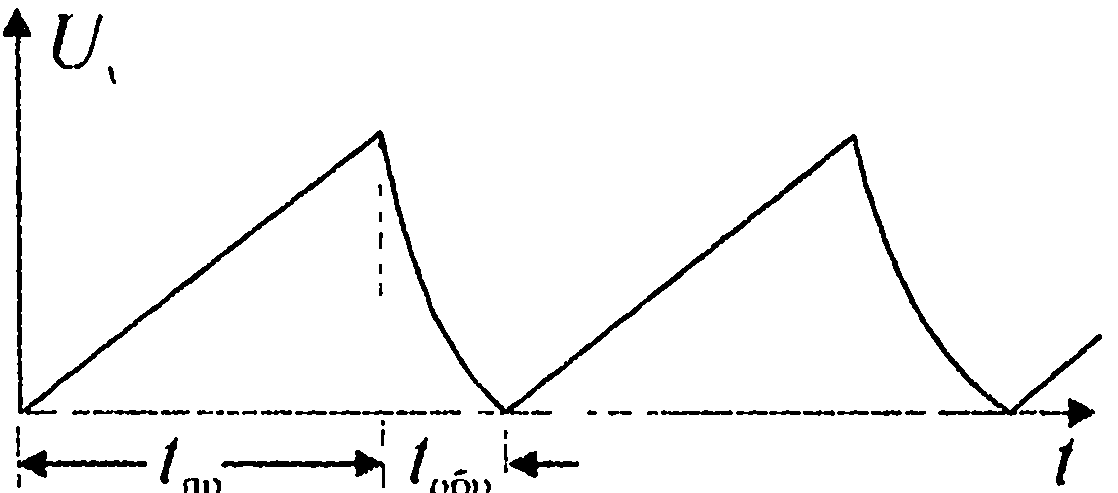

Э та

кривая напряжения развертки имеет время

прямого tnpи

обратного tобр

хода.

Для того чтобы во время обратного хода

электронный луч

не вычерчивал линии на экране осциллографа,

его гасят на этот момент путем подачи

отрицательного импульса на модулятор.

Исслед-ие

сигналов в широком диапазоне частот

обеспечивается

изменением частоты пилообразного

напряжения и синхронизацией с

измеряемым. Это позволяет проводить

наблюдения исследуемых сигналов

в нужном масштабе времени. В осциллографах

применяются также запоминающие

устройства, позволяющие

длительное время сохранять изображение

сигнала, и многолучевые

трубки для наблюдения 2 и более сигналов.

та

кривая напряжения развертки имеет время

прямого tnpи

обратного tобр

хода.

Для того чтобы во время обратного хода

электронный луч

не вычерчивал линии на экране осциллографа,

его гасят на этот момент путем подачи

отрицательного импульса на модулятор.

Исслед-ие

сигналов в широком диапазоне частот

обеспечивается

изменением частоты пилообразного

напряжения и синхронизацией с

измеряемым. Это позволяет проводить

наблюдения исследуемых сигналов

в нужном масштабе времени. В осциллографах

применяются также запоминающие

устройства, позволяющие

длительное время сохранять изображение

сигнала, и многолучевые

трубки для наблюдения 2 и более сигналов.

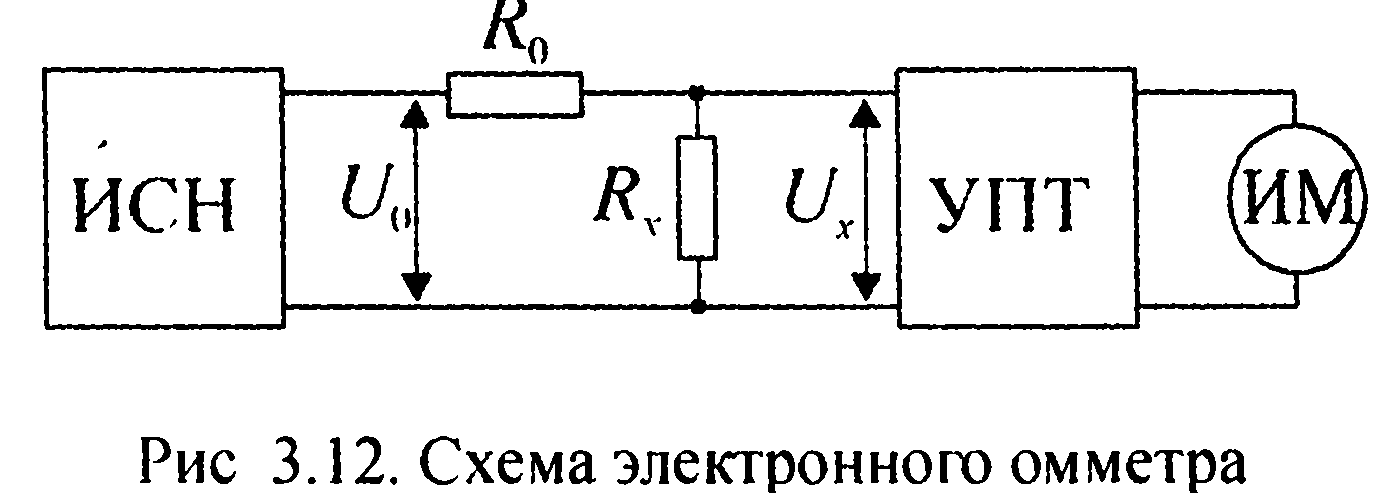

3 9

Аналоговые электронные омметры.Электронные

омметры

- приборы с

непосредственным отсчетом, предназначенные

для измерения сопротивления. Приборы

имеют широкий диапазон измерений (10-4

- 10-7 Ом)

и просты в эксплуатации. Погрешность

их относительно высока: 10-15% при измерении

высоких сопротивлений (более 109

Ом).В основе работы электронных омметров

лежит преобразование измеряемого

сопротивления в функционально связанное

с ним напряжение постоянного тока,

подаваемое на магнитоэлектрический

измерительный механизм. В зависимости

от диапазона измерений приборы называются

омметрами, миллиомметрами и

тераомметрами.Схема

электронного омметра.

От источника стабильного напряжения

(ИСН) подается напряжение Uoна

измеряемое сопротивление Rx,

на котором

появляется напряжение Ux,

функционально

связанное с измеряемым сопротивлением.

Это напряжение усиливается усилителем

постоянного тока (УПТ) и измеряется

измерительным механизмом (ИМ),

отградуированным в единицах сопротивления.

Стандартное сопротивление Roслужит

для регулирования величины тока через

измеряемое сопротивление.Схема

электронного омметра:

9

Аналоговые электронные омметры.Электронные

омметры

- приборы с

непосредственным отсчетом, предназначенные

для измерения сопротивления. Приборы

имеют широкий диапазон измерений (10-4

- 10-7 Ом)

и просты в эксплуатации. Погрешность

их относительно высока: 10-15% при измерении

высоких сопротивлений (более 109

Ом).В основе работы электронных омметров

лежит преобразование измеряемого

сопротивления в функционально связанное

с ним напряжение постоянного тока,

подаваемое на магнитоэлектрический

измерительный механизм. В зависимости

от диапазона измерений приборы называются

омметрами, миллиомметрами и

тераомметрами.Схема

электронного омметра.

От источника стабильного напряжения

(ИСН) подается напряжение Uoна

измеряемое сопротивление Rx,

на котором

появляется напряжение Ux,

функционально

связанное с измеряемым сопротивлением.

Это напряжение усиливается усилителем

постоянного тока (УПТ) и измеряется

измерительным механизмом (ИМ),

отградуированным в единицах сопротивления.

Стандартное сопротивление Roслужит

для регулирования величины тока через

измеряемое сопротивление.Схема

электронного омметра:

ИСН – источник стабильного напряжения U0;Rx – измеряемое сопротивление;R0 – образцовый резистор;Ux – напряжение, функционально связанное с Rx;УПТ – усилитель постоянного тока;ИМ – измерительный механизм прибора.

Для повышения точности весь диапазон измерений разбивают на поддиапазоны, каждому из которых соответствует свое значение Ro.

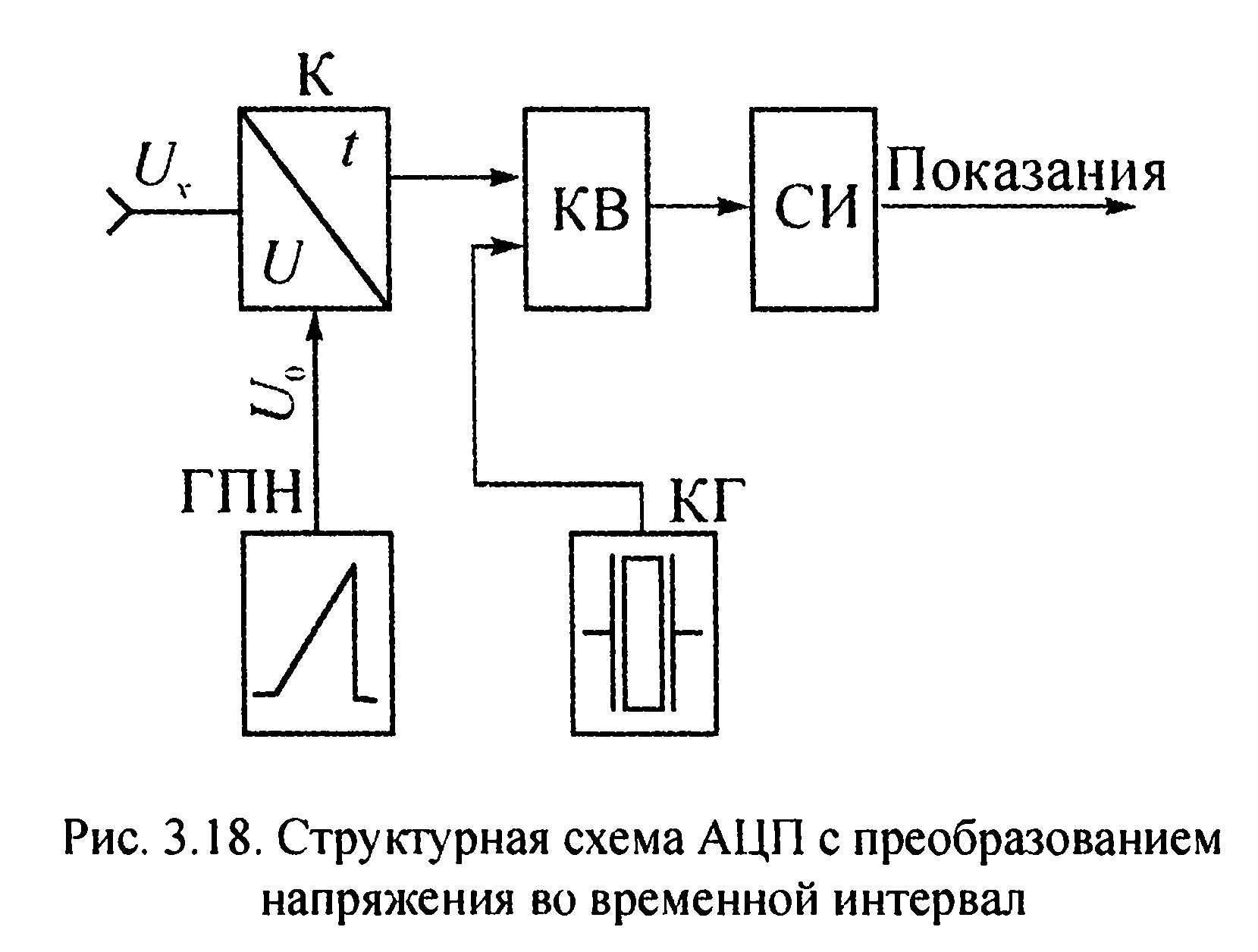

40

Цифровые приборы.- Измерители

электрических величин с цифровой

индикацией при которых используется

цифровой метод измерения. Преимущества:

высокая точность, быстродействие,

возможность получать результат измерения

в виде числа. В основу принципа работы

цифровых приборов положен компенсационный

метод при котором измеряемое напряжение

или электрическая величина преобразованная

в напряжение сравнивается с известной,

т.е. с компенсирующей. Момент равенства

этих направлений определяется сравнивающей

схемой, а отсчётное устройство регистрирует

значение компенсирующего напряжения

для этого момента времени в цивровую

форму. Т.о. основным узлом цифрового

прибора является устройство для

преобразования измеряемого напряжения

в соответствующие цифровые отсчёты,

аналого-цифровой преобразователь.

Устройство состоит из: Компаратора -К, генератора пилообразного напряжения ГПН, кварцевого генератора КГ, вентельного ключа КВ, измерительного счётчика СИ.

По средствам компаратора (устройство для сравнения напряжений) сравниваются аналоговые измеряемые напряжения Ux с пилообразным наростающим Uc, создаваемым генератором пилообр. напряжения, как только Uc достигает значения Ux импульс от кварцевого генератора через вентельный ключ начинает поступать на вход счётчика импульса. В момент достижения пилообр. напряжения значения измеряемого напряжения вентельный ключ прекращает доступ импульса к счётчику. Импульсы прошедшие на счётчик в течении того времени пока вентильный ключ был открыт подсчитывается, а их число индицируется. Число импульсов Wi за время Δt соответствует значению измеряемого напряжения: Ni = k*Ux,k-коэф. преобразования.

В цифровых приборах применяются также аналого-цифровые преобразователи, основаны на методе компенсации. Измеряемое аналоговое напряжение сравнивается с высокостабильным компенсационным напряжением разделённым на ступени в соответствии с выбранным кодом (двоично-четвертичный). Управ. схема путём электронного переключателя сопротив. делителем напряжений обеспечивает равенство измеряемого и компенсирующего напряжения, которое фиксируется компоратором. На этом измерение заканчивается, а значения выбранного кода соответствующего набору подключ. сопротив-ий считывается и индуцируется.

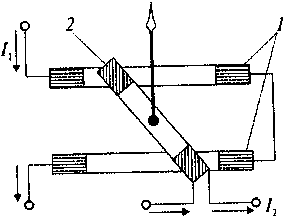

41. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ эЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Применяют для измерения пост. и перемен. токов и напряжений, мощности, угла фазового сдвига. Электродинамические приборы являются наиболее точными для измерения переменного тока. В измерительных механизмах ЭДП используется электродинамическое взаимодействие двух катушек с током, а вращающий момент возникает в результате взаимодействия магнитных полей неподвижных и подвижных катушек. Измерительный механизм (рис. 1) имеет две последовательно соединенные неподвижные катушки 1, разделенные воздушным зазором, и подвижную катушку 2. Ток к подвижной катушке подводится через пружинки, создающие противодействующий момент. Катушки возбуждения 1 питаются, как правило, независимо от измерительной цепи, а катушка 2 включается в измерительную цепь. Вращающий момент в таком механизме определяется токами в катушках: М =(dМ1,2 / dα)*I1I2 , где М1,2- взаимная индукция неподвижной и подвижной катушек.

Если противодействующий момент создается упругими элементами (Мпр = Wyα= М), то угол отклонения подвижной части в случае постоянного тока составит α = (1/Wy)*(dМ1,2/ dα)*I1I2 ,

а при переменном токе α

= (1/Wy)*(dМ1,2

/ dα)*I1I2cosφ

, где

φ - угол сдвига по фазе между током в

катушке 2 и магнитным потоком

от катушек 1.

при переменном токе α

= (1/Wy)*(dМ1,2

/ dα)*I1I2cosφ

, где

φ - угол сдвига по фазе между током в

катушке 2 и магнитным потоком

от катушек 1.

Рис. 1. Электродинамический измерительный механизм.

Т.к. собственное магнитное поле измерительного механизма невелико, на работу электродинамических приборов оказывают влияние внешние магнитные поля, поэтому необходимо хорошее магнитное экранирование механизма. Электродинамические приборы обладают меньшей чувствительностью, чем магнитоэлектрические, и большим потреблением мощности.

В электродинамических амперметрах для токов до 0,5 А неподвижные и подвижные катушки соединяют последовательно. В этом случае токи в катушках равны (I1 = I2= I3) и cosφ = 1. Угол отклонения указателя прибора:

α = (1/Wy)*(dМ1,2/ dα)*I2

Шкала прибора квадратичная, но в пределах 25-100% длины ее можно считать линейной. В амперметрах для измерения токов свыше 0,5 А подвижную и неподвижную катушки включают параллельно (I1 = c1I;I2=c2I; cosφ = 1; где I1 и I2 -токи в подвижной и неподвижной катушках; I - измеряемый ток). Угол отклонения указателя прибора: α = (c1c2 / Wy)*(dМ1,2 / dα)*I2

Электродинамические амперметры изготавливают, как правило, на два диапазона. Изменение пределов измерений осуществляется последовательным и параллельным переключением катушек.

В электродинамических вольтметрах измерительный механизм с последовательно соединенными катушками включается последовательно с добавочным резистором. Угол отклонения указателя вольтметра:

α = (c3 / Wy)*(dМ1,2 / dα)*U2

где c3 = 1/Z2 (Z – полное сопротивление цепи вольтметра, т.е. сумма сопротивлений катушек и добавочного резистора).

Основная область применения электродинамических амперметров и вольтметров - измерение переменного тока в диапазоне частот 45-1000 Гц.

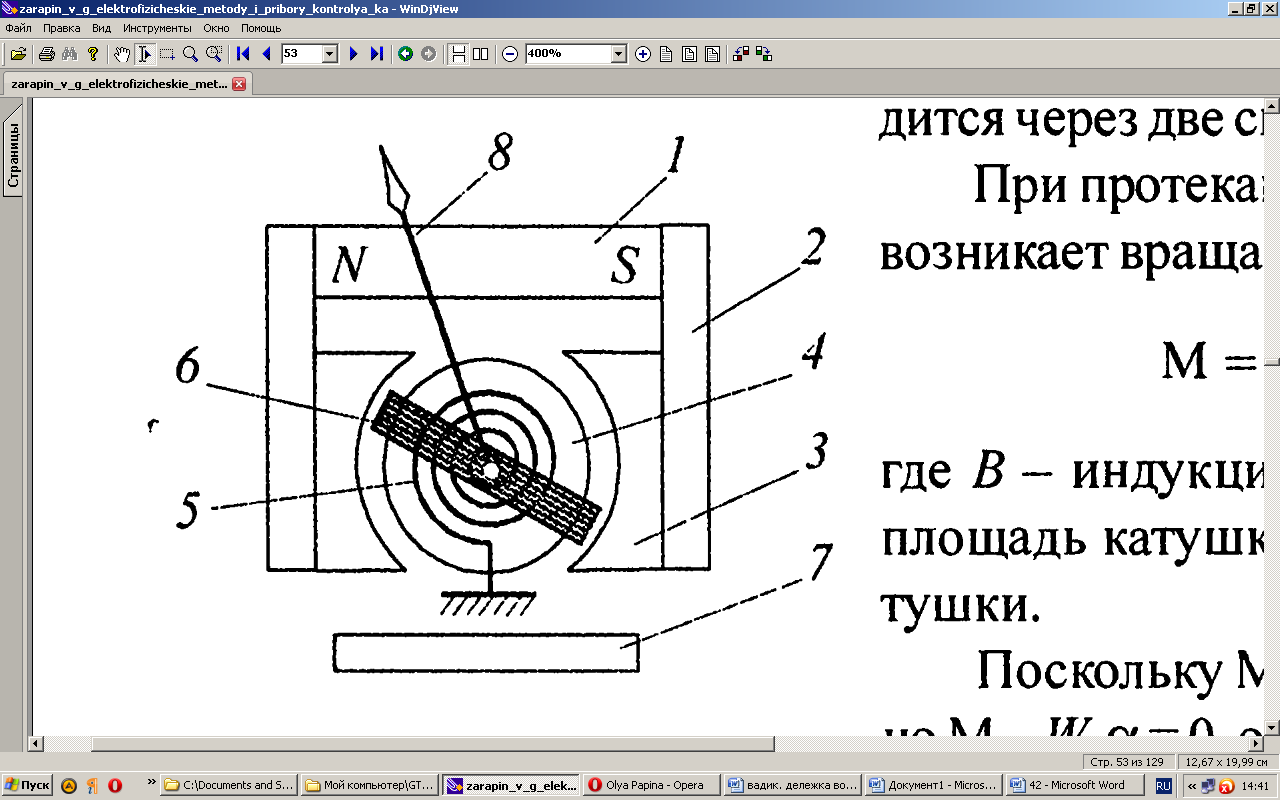

42. Устройство и принцип работы магнитоэлектрических механизмов. Состоят из измерит. механизма с отсчётным устройством и измерит. цепи. Они применяются для измерения пост. токов и напряжений (амперметры, вольтметры), сопротивлений,кол-во электрич, а также для измерения малых токов и напряжений (гальванометры). Кроме того, магнитоэлектрические приборы исп-ют для регистр-ии электрических величин (самопишущие приборы).Вращающий момент в измерительном механизме магнитоэлектрического прибора возникает в рез-те взаимодействия магнитного поля (МП) постоянного магнита и МП катушки с током. Применяется магнитоэлектрические приборы с подвижной катушкой и подвижным магнитом.

А)Измерительный механизм с подвижной катушкой.

П рибор

сост-т из пост. магнита 1, магнитопровода

2, полюсных наконечников 3, неподв.

сердечника 4, двух спиральных пружин 5,

подв. катушки 6, магнитного шунта 7 и

указателя 8. Ток к подвижной катушке

поводится через 2 спиральные пружины.

При протекании тока I

через катушку возникает вращающий

момент:

рибор

сост-т из пост. магнита 1, магнитопровода

2, полюсных наконечников 3, неподв.

сердечника 4, двух спиральных пружин 5,

подв. катушки 6, магнитного шунта 7 и

указателя 8. Ток к подвижной катушке

поводится через 2 спиральные пружины.

При протекании тока I

через катушку возникает вращающий

момент:

г де

B – индукция МП, s

– площадь катушки, w

– число витков катушки.

де

B – индукция МП, s

– площадь катушки, w

– число витков катушки.

Если обозначить противодействующий момент как Mпр = - Wyα (Wy– уд. противодействующий момент), тогда с поворота указателели стрелки будут определяться:

г де

S

– чувствительность измерительного

механизма к току.

де

S

– чувствительность измерительного

механизма к току.

Магнитный шунт исп-ся для регулировки индукции в воздушн. зазоре путём перемещения шунта.

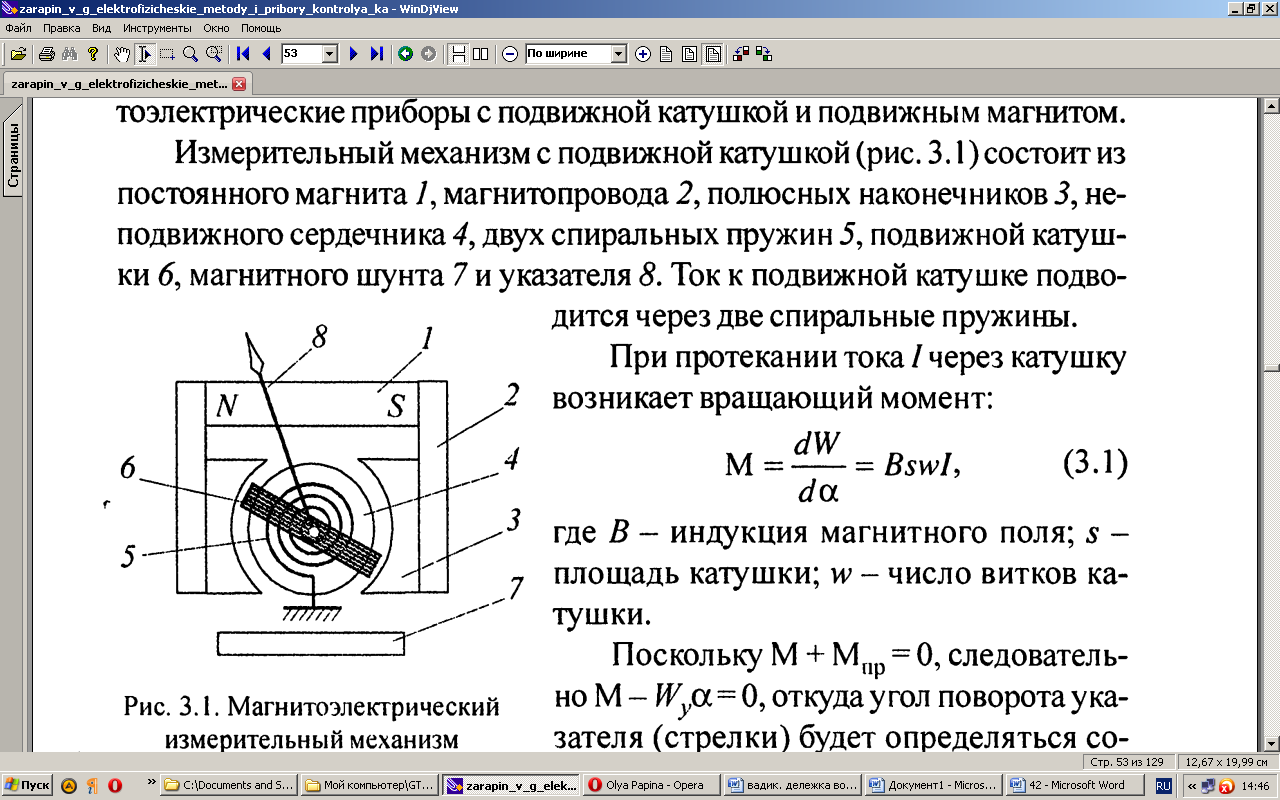

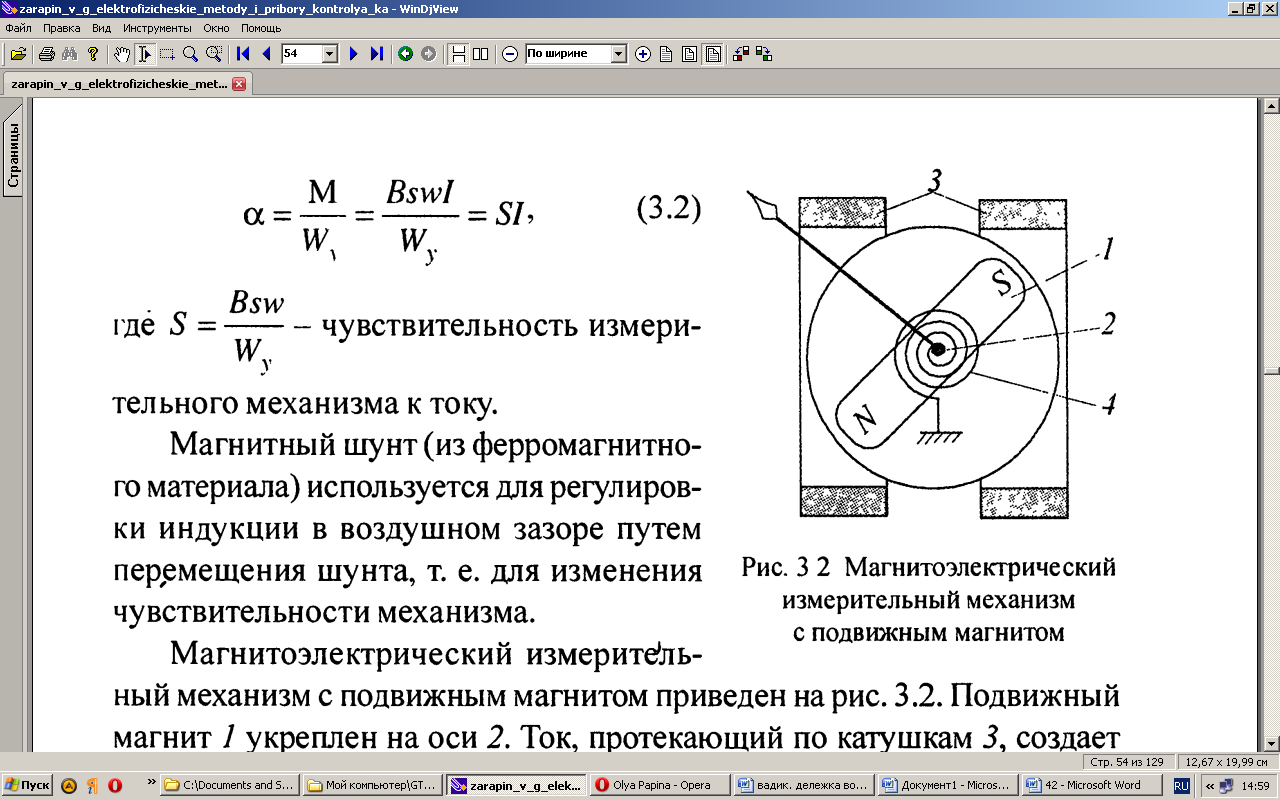

Б) Магнитоэлектрич. измерит. механизм с подвижным магнитом.

П одв.

магнит 1 укреплён на оси 2. Ток, протек.

по катушкам 3, создаёт МП, и подвижный

магнит стремится установиться вдоль

этого поля. Противодействующий момент

созд-ся пружиной 4.Магнитоэлектрич.

измерит. мех-мы обладают св-вами: 1)

отлич-ся простотой конструкции и высокой

чувствит-тью, в т.ч. пост. чувствит-тью

по всей шкале (равномерная шкала).

одв.

магнит 1 укреплён на оси 2. Ток, протек.

по катушкам 3, создаёт МП, и подвижный

магнит стремится установиться вдоль

этого поля. Противодействующий момент

созд-ся пружиной 4.Магнитоэлектрич.

измерит. мех-мы обладают св-вами: 1)

отлич-ся простотой конструкции и высокой

чувствит-тью, в т.ч. пост. чувствит-тью

по всей шкале (равномерная шкала).

2) без дополнит. элементов могут исп-ся лишь для измерения пост. I и U, следовательно, направление отклонения указателя изменяется вместе с направлением тока. Поэтому нулевая отметка может располагаться в середине шкалы.

3) влияние внешних МП из-за сильного собств. МП мало.

4) ничтожно мало энергопотребление.

В магнитоэлектрических амперметрах

измерительный механизм включается в

цепь измеряемого тока либо непосредственно

(для малых значений токов до 30 мА), либо

при помощи шунта (для больших значений

токов).

магнитоэлектрических амперметрах

измерительный механизм включается в

цепь измеряемого тока либо непосредственно

(для малых значений токов до 30 мА), либо

при помощи шунта (для больших значений

токов).

Общ. ток в данном случае опред-ся через измерительный механизм и шунт: I = IИM+ IШ.

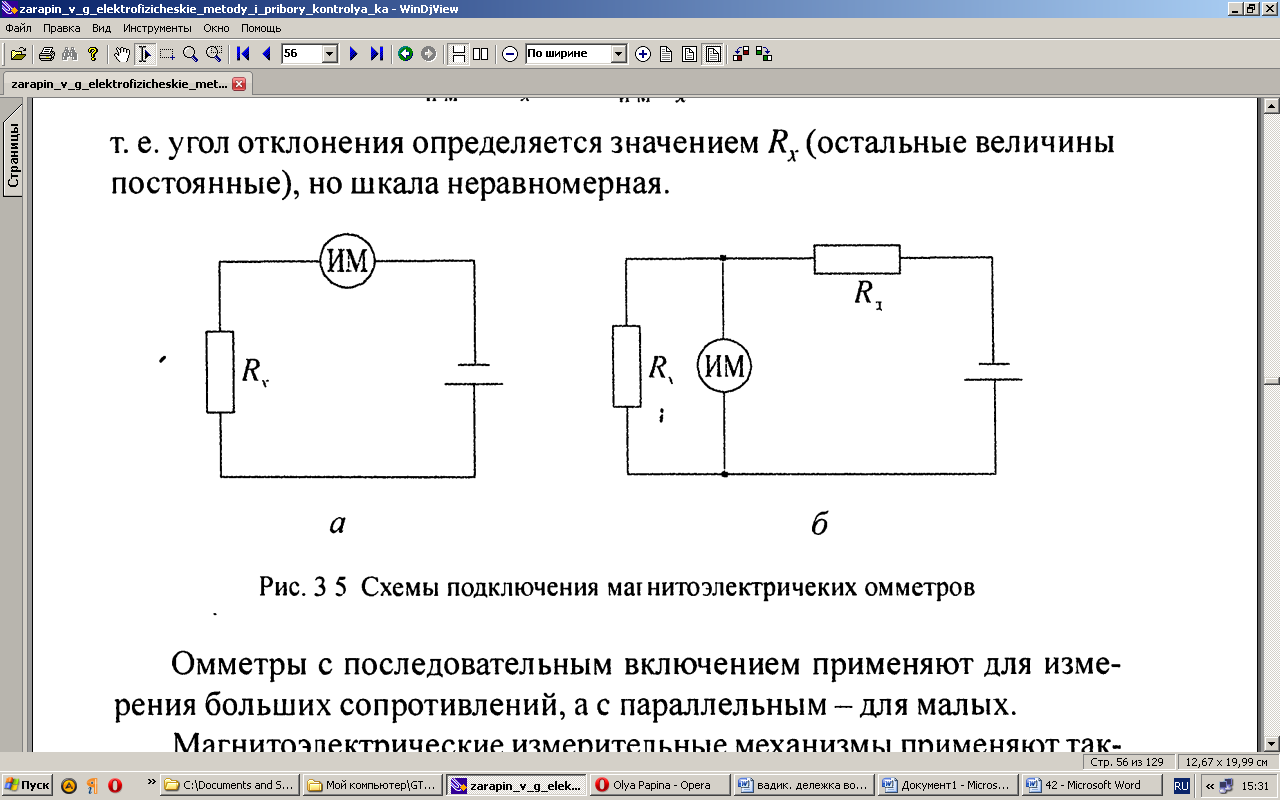

М агнитоэлектрические

измер. механизмы могут использ-ся в

качестве омметров с парал-ным или послед.

включением объекта измерения:

агнитоэлектрические

измер. механизмы могут использ-ся в

качестве омметров с парал-ным или послед.

включением объекта измерения:

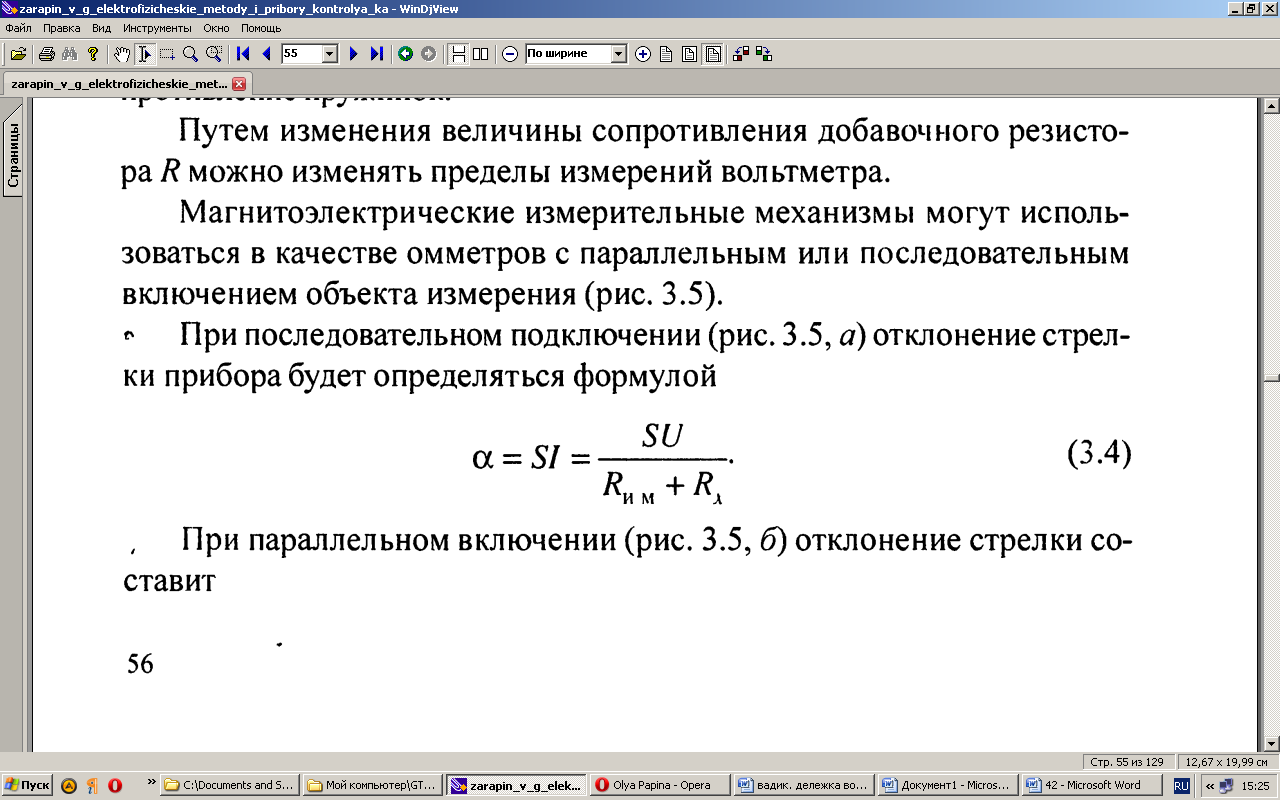

П

ри

послед. подключении отклонение стрелки

прибора будет определяться:

ри

послед. подключении отклонение стрелки

прибора будет определяться:

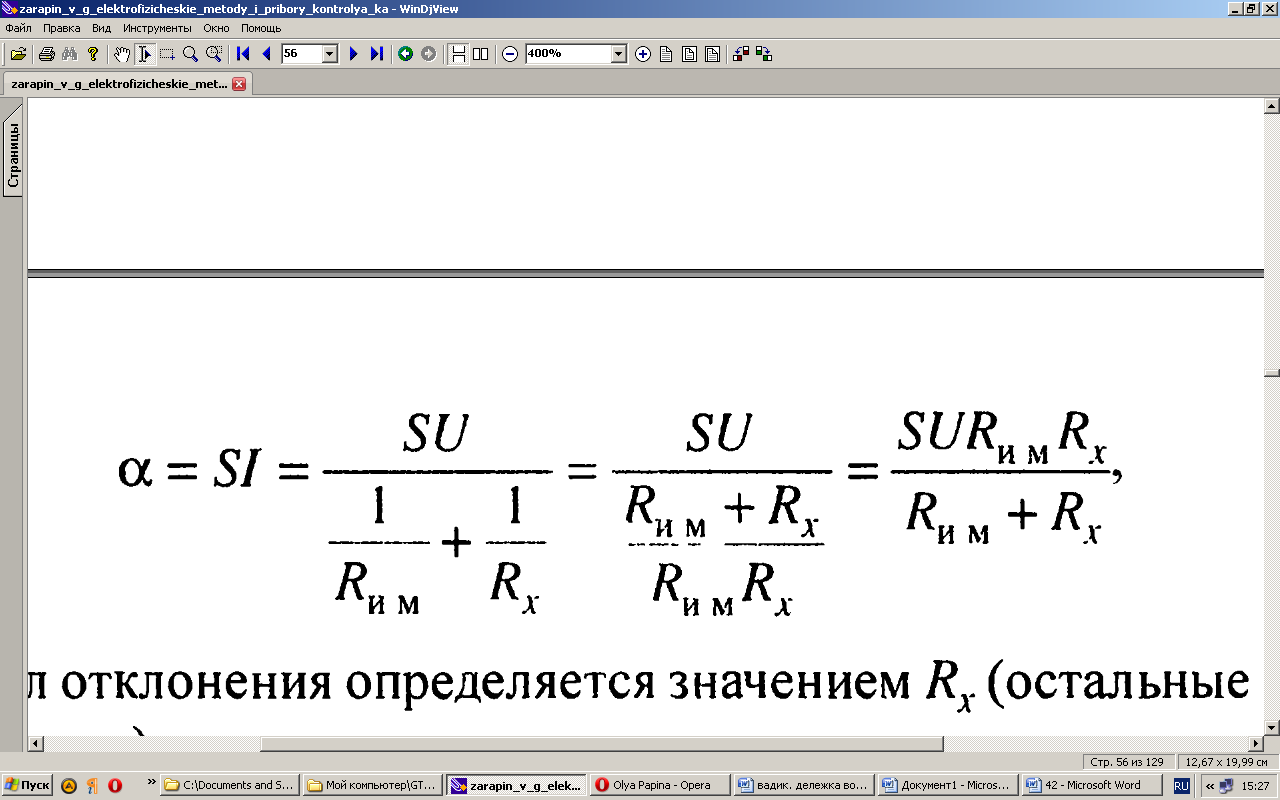

П

ри

параллельном:

ри

параллельном:

Омметры с последовательным включением применяются для измерения больших измерений, а с параллельным – для малых.

Магнитоэлектрический измерительный механизм может применяться в качестве гальванометра.

Гальванометр – прибор, имеющий высокую чувствительность к току или напряжению, т.е. его применяют для измерения алых I и U.Высокая чувствительность достигается путем снижения противодействующего момента и использованием светового указателя с большой длиной светового луча (вместо стрелки).

Магнитоэлектрические кулонметры. Это приборы для измерения количества электричества в импульсе тока.В приборах используются измерительные механизмы без противодействующего момента.Под действием тока подвижная часть перемещается на угол: Δα = SQQ

SQ–чувствит-ть механизма к заряду, Q–кол-во электричества в импульсе тока. Возвращение подв. части в исходное положение производится пропусканием через катушку тока обратного направления или механически.

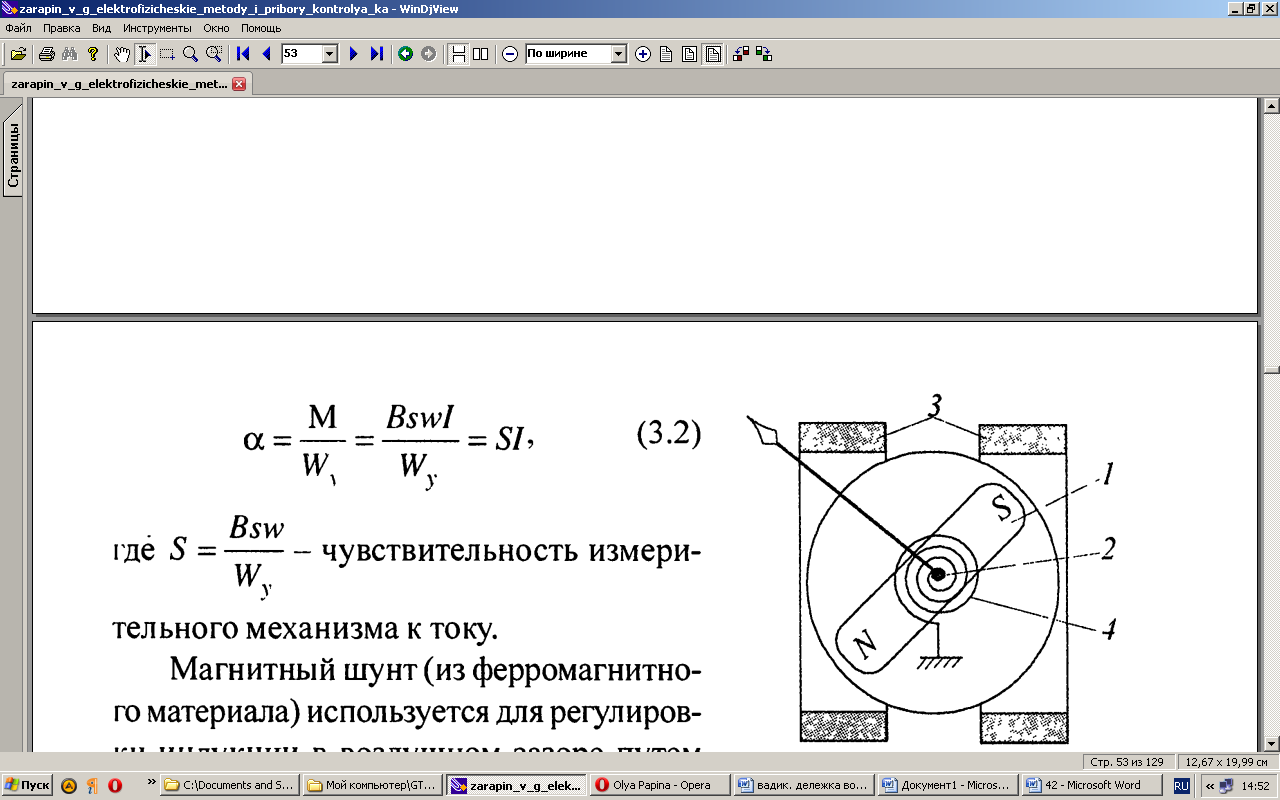

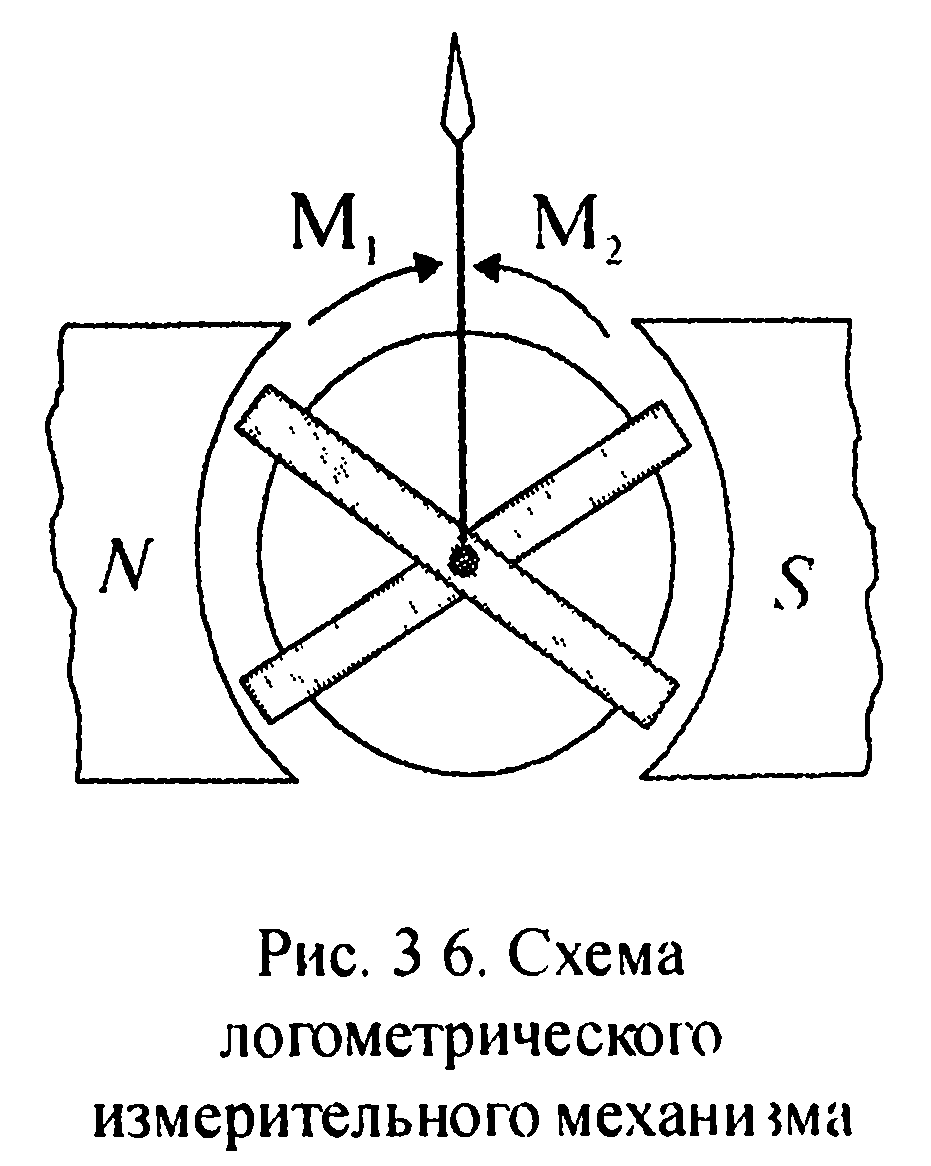

Г альванометр.Подв.

часть выполняется в виде 2 жесткоскрепленных

между собой катушек, по обмоткам которых

протекает I1,

I2.

Ток к катушкам подводится с помощью

металлических лент, почти не создающих

противодействующего

момента.Моменты, создаваемые катушками,

направлены навстречу друг другу. Угол

отклонения указателя определяется

соотношением токов, протекающих по

катушкам: α

= f(

I1/I2)

альванометр.Подв.

часть выполняется в виде 2 жесткоскрепленных

между собой катушек, по обмоткам которых

протекает I1,

I2.

Ток к катушкам подводится с помощью

металлических лент, почти не создающих

противодействующего

момента.Моменты, создаваемые катушками,

направлены навстречу друг другу. Угол

отклонения указателя определяется

соотношением токов, протекающих по

катушкам: α

= f(

I1/I2)

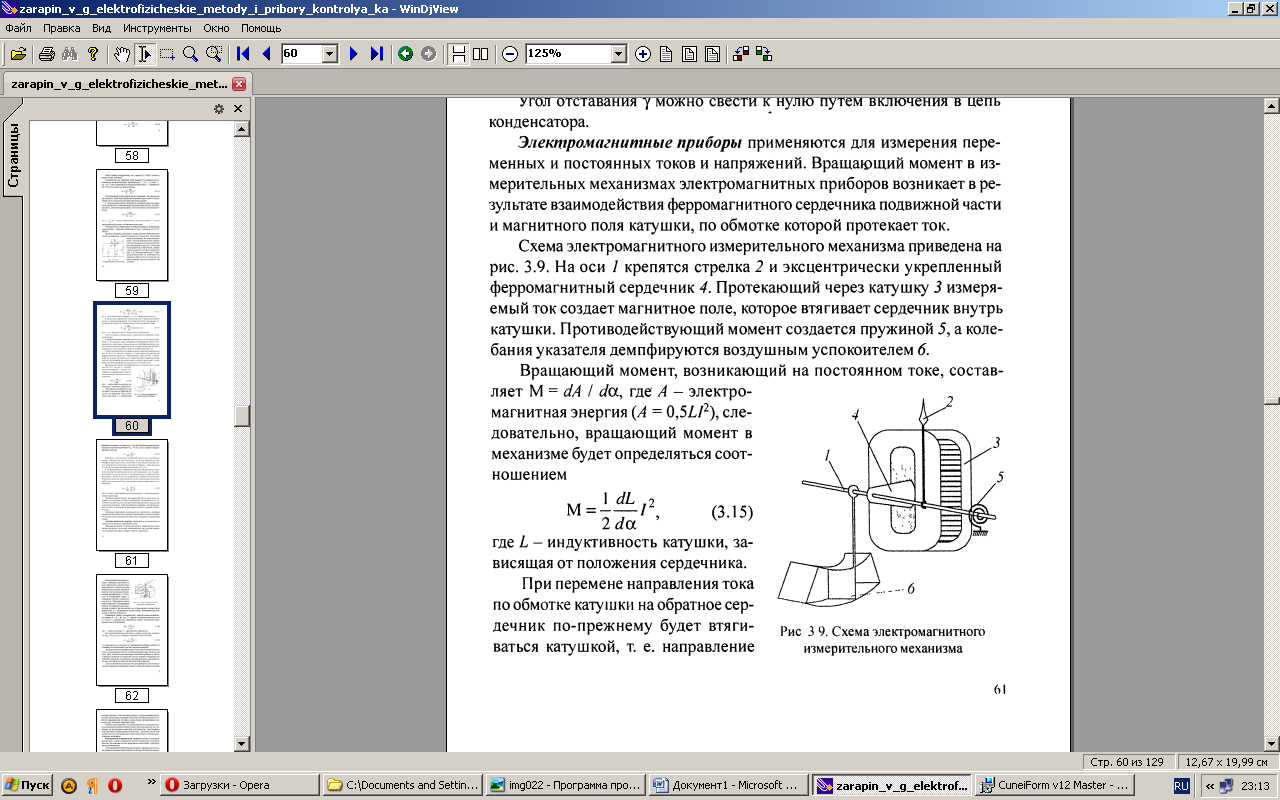

4 3.

Устр-во и принцип работы электромагнитн

механизмов. Применяются

для измерения переменных и пост. I

и U.Вращающий

момент в измерительных механизмах

электромагнитных приборов возникает

в рез-те взаимодействия ферромагнитного

редечника подвижной части и магнитного

поля катушки, по обмотке которого

протекает ток. На оси 1 крепятся стрелка

2 и эксцентрически укреплённый

ферромагнитный сердечник 4. Протекающий

через катушку 3 измеряемый ток создаёт

МП, которое втягивает сердечник внутрь

катушки. Противодействующий момент

создаётся пружиной 5, а колебания

указателя депфируются воздушным

успокоителем 6.Вращающий момент,

возникающий на постоянном ток, составляет

M=dA

/ dα,

где А – электромагнитная энергия ( А =

0,5LI2),

следовательно, вращающий момент в

механизме будет определяться соотношением:

3.

Устр-во и принцип работы электромагнитн

механизмов. Применяются

для измерения переменных и пост. I

и U.Вращающий

момент в измерительных механизмах

электромагнитных приборов возникает

в рез-те взаимодействия ферромагнитного

редечника подвижной части и магнитного

поля катушки, по обмотке которого

протекает ток. На оси 1 крепятся стрелка

2 и эксцентрически укреплённый

ферромагнитный сердечник 4. Протекающий

через катушку 3 измеряемый ток создаёт

МП, которое втягивает сердечник внутрь

катушки. Противодействующий момент

создаётся пружиной 5, а колебания

указателя депфируются воздушным

успокоителем 6.Вращающий момент,

возникающий на постоянном ток, составляет

M=dA

/ dα,

где А – электромагнитная энергия ( А =

0,5LI2),

следовательно, вращающий момент в

механизме будет определяться соотношением:

г де

L

– индуктивность катушки, зависящая от

положения сердечника.

де

L

– индуктивность катушки, зависящая от

положения сердечника.

При перемене направления тока по обмотке катушки на обратное сердечник по-прежнему будет втягиваться катушкой, т.е. направление вращающего момента не изменится. Если противодействующий момент создаётся упругими элементами (Мпр = Wα), то угол поворота подвижной части составит:

З ависимость

угла поворота подвижной части от тока

нелинейна и поворот одинаков как при

постоянном, так и при переменном токе.

Линейную зависимость угла отклонения

от тока обычно получают путём изготовления

сердечника специальной формы, чтобы

функция dL

/ dα

обеспечивала максимальную линейность

αотI.

ависимость

угла поворота подвижной части от тока

нелинейна и поворот одинаков как при

постоянном, так и при переменном токе.

Линейную зависимость угла отклонения

от тока обычно получают путём изготовления

сердечника специальной формы, чтобы

функция dL

/ dα

обеспечивала максимальную линейность

αотI.

Осн. факторам, влияющими на погрешность приборов электромагнитной системы, являются: магнитный гистерезис подвижного сердечника, внешние МП, температура окруж. среды.

В электромагнитных амперах катушка измерительного механизма включается непосредственно в цепь измеряемого тока. Электромагнитный вольтметр состоит из электромагнитного измерительного механизма и включённого последовательно добавочного резистора. Изменение пределов осуществляется путём подключения различных добавочных резисторов. Угол отклонения указателя определяется соотношением:

, где Z

– полное сопротивление цепи вольтметра

(т.е. сопротивление катушки и резистора).

где Z

– полное сопротивление цепи вольтметра

(т.е. сопротивление катушки и резистора).

Измерительный механизм электромагнитной системы прост, надёжен в эксплуатации, не имеет токопровода к подвижной части, устойчив к механическим и электрическим воздействиям. Вследствие достаточно высокого энергопотребления приборы электромагнитной системы используется преимущественно в силовой электротехнике.