- •Применение

- •Развертывание функции качества

- •-Смк и политика в области качества

- •-Руководство по качеству

- •Основные элементы экономики качества:

- •51. Методы определения и оптимизации затрат на качество: метод Парето; метод Тагути; метод функционально-стоимостного анализа. Управление качеством продукции методом тагути

- •53. Характеристика интегрированных систем менеджмента. Что такое интегрированная система менеджмента (исм)?

- •Что такое исм?

- •Что дает исм?

51. Методы определения и оптимизации затрат на качество: метод Парето; метод Тагути; метод функционально-стоимостного анализа. Управление качеством продукции методом тагути

Известный японский статистик Гэнити Тагути, лауреат самых престижных наград в области качества (премия им. Деминга присуждалась ему 4 раза), изучал вопросы совершенствования промышленных процессов и продукции. Он развил идеи математической статистики, относящиеся, в частности, к статистическим методам планирования эксперимента и контроля качества.

Гэнити Тагути в свое время разработал собственную систему, сочетающую инженерные и статистические методы, нацеленную на быстрое повышение экономических показателей компании и качества продукции путем оптимизации конструкции изделий и процессов их изготовления. Эта методология, включающая и общую философию, и набор практических инструментов управления качеством, получила название "Методы Тагути".

Тагути не согласен с общепризнанным определением качества: "нахождение параметров изделий в установленных пределах". Такое определение позволяет считать, что два изделия мало отличаются друг от друга, если параметры одного находятся вблизи границы допуска, а параметры другого - немного выходят за эти границы. Тем не менее первое из них считается "хорошим", а второе - "плохим". В отличие от традиционного подхода, методы Тагути нацелены на обеспечение минимальных отклонений параметров изделий от заданных, при которых не происходит роста затрат, обусловленных качеством. Тагути предлагает оценивать качество величиной ущерба, наносимого обществу, с момента поставки продукции - чем меньше этот ущерб, тем выше качество. Основу его концепции обеспечения качества составляет теория потерь или ущерба от ненадлежащего качества.

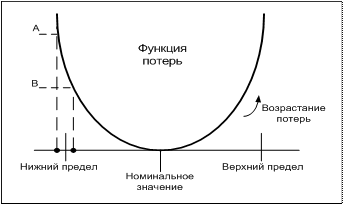

Рис. 1 Допусковое мышление

Тагути доказал, что стоимость отклонения от целевого значения (номинала) возрастает по квадратичному закону по мере удаления от цели и предусматривает наличие потерь за пределами допуска (рис. 1).

Тагути предложил характеризовать производимые изделия устойчивостью технических характеристик и объединил стоимостные и качественные показатели в так называемую функцию потерь, по которой качественными считаются только такие изделия, показатели качества которых полностью совпадают с их номинальными значениями, а всякое отклонение от номинала сопряжено с той или иной потерей качества продукции. Функция одновременно учитывает потери, как со стороны потребителя, так и со стороны производителя.

Функция потерь имеет следующий вид:

![]() ,

(1)

,

(1)

где

L - потери для общества (величина, учитывающая потери потребителя и производителя от бракованной продукции);

k - постоянная потерь, определяемая с учетом расходов производителя изделий; y-значение измеряемой функциональной характеристики;

m -номинальное значение соответствующей функциональной характеристики;

(y-m) - отклонение от номинала.

Практическое применение функции потерь заключается в том, что она позволяет определить эффективность любого мероприятия, направленного на увеличение качества (рис. 2).

Рис. 2 Мышление через функцию потерь

Функция потерь качества является параболой с вершиной (потери равны нулю) в точке наилучшего значения (номинала), при удалении от номинала потери возрастают и на границе поля достигают своего максимального значения — потери от замены изделия.

Если производится продукция, соответствующая целевым значениям, это приводит к снижению затрат на качество, уменьшению возможных затрат, связанных с приемочными испытаниями, а также к снижению вероятности того, что в будущем компания утратит свою репутацию.

Важный аспект методологии Тагути состоит в том, что он не предполагает управлять каждым фактором, учитываемым в технологическом процессе или при изготовлении продукта. Идея состоит в том, чтобы влиять только на те факторы, которые способны привести к снижению затрат.

Тагути вводит понятие идеальной функции. Идеальная функция определяется идеальным соотношением между сигналами на входе и выходе, выражаемым специальной формулой. Но реальные процессы показывают результаты, отличные от предсказанных идеальной функцией.

Тагути вводит понятие отклоняющего фактора (или "шума"), являющегося причиной разброса характеристик на рабочем месте, которые трудно, невозможно или дорого изменить а также вносит поправку в понятие случайного отклонения. Он придерживается мнения, что все отклонения и ошибки имеют свои причины и что существуют не случайности, а факторы, которые иногда трудно учесть.

Внешние "шумы" - это вариации окружающей среды: влажность; пыль; индивидуальные особенности человека и т.д. "Шумы" при хранении и эксплуатации - это старение, износ и т.п.

Внутренние "шумы" - это производственные неполадки, приводящие к различиям между изделиями даже внутри одной партии продукции.

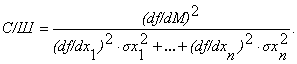

Тагути создал надежный и изящный метод расчета, используя идею отношения "сигнал/шум", принятую в электросвязи. Отношение "сигнал/шум" используется Тагути не только применительно к измерениям, но и в более широком смысле - для проектирования и оптимизации процессов. Отношение "сигнал/шум" стало основным инструментом инжиниринга качества. Это основное понятие, имеющее смысл отношения составляющей "сигнала" на выходе к составляющей "шума".

Если обозначить значение параметра на входе (множество входных данных, начиная от качества станка, материала и квалификации работника вплоть до чистоты помещения) через М, составляющие "шума" (дефекты материала, ошибки рабочего) через х1,х2,х3,…,хn, значение параметра на выходе через у, то у будет функцией М и "шума"

![]() (2)

(2)

Отношение "сигнал/шум" в общем виде записывается так:

(3)

(3)

Тагути предложил 72 формулы для расчета отношения "сигнал/шум", большинство которых связаны со спецификой соответствующих отраслей техники (электроники, автомобилестроения, химии и т.д.). Однако существуют три стандартные общеупотребительные формулы:

• Тип N: оптимальные номинальные характеристики (размеры, выходное напряжение и т.д.)

![]() (4)

(4)

где

![]()

![]()

yi – параметр i-го наблюдения;

n - количество наблюдений.

• Тип S: оптимальные минимальные характеристики (шум, загрязнение и т.д.)

![]() (5)

(5)

• Тип В: оптимальные максимальные характеристики (прочность, мощность и т.д.)

![]() .

(6)

.

(6)

Отношение "сигнал/шум" интерпретируется всегда одинаково: чем больше отношение, тем это лучше. По существу, эта величина связана с коэффициентом вариации относительно у при зафиксированных условиях эксперимента для управляемых факторов. Стандартными методами находится модель

![]() (7)

(7)

Рассмотрение такой модели, наряду с моделью для средних значений, позволяет найти компромиссный режим, который при достаточно высоких средних значениях меньше всего варьирует под воздействием неуправляемых факторов. При этом можно использовать как дисперсионный, так и регрессионный анализ. Впрочем, Тагути рекомендует чаще пользоваться графическими методами, не прибегая к формальным вычислениям.

В отличие от принятого в статистике толкования отношения "сигнал/шум" как отношения разности между начальным значением и измененным значением к начальному значению, в методах Тагути принято рассматривать отношение разности этих значений к среднему значению. Это позволяет повысить точность расчета, а значит, и надежность изделия.

Методы Тагути позволяют проектировать изделия и процессы нечувствительные к влиянию «шумов». С экономической точки зрения любые, даже самые малые «шумы» уменьшают прибыль, поскольку при этом растут производственные издержки и затраты на гарантийное обслуживание. Такую устойчивость принято называть робастностью. Тагути акцентирует внимание на этапах, предшествующих проектированию изделия, поскольку именно на них решается задача достижения робастности.

Заслуга Тагути заключается в том, что он сумел найти сравнительно простые и убедительные аргументы и приемы, которые сделали планирование эксперимента в области обеспечения качества реальностью. Именно в этом видит сам Тагути главную особенность своего подхода.

По существу, метод ФСА работает по следующему алгоритму:

Определяется последовательность функций, необходимых для производства товара или услуги. Сначала выявляются все возможные функции. Они распределяются по двум группам: влияющие на ценность товара/услуги и не влияющие. Далее на этом этапе производится оптимизация последовательности: устраняются или сокращаются шаги, не влияющие на ценность, и сокращаются издержки.

Для каждой функции определяются полные годовые затраты и количество рабочих часов.

Для каждой функции на основе оценок из пункта 2 определяется количественная характеристика источника издержек[1](costdriver). Например, если годовая стоимость работы пресса, включая прямые и накладные расходы, оценивается в 250 тыс. долл. в год и за это время через него пройдет 25 тыс. изделий, то приблизительная стоимость источника издержек составит 10 долларов на продукт.А если известно, что каждое изделие будет находиться под прессом в течение 10 минут, то в качестве альтернативного источника издержек можно выбрать такой показатель, как (10 долл./продукт ´ 6 продуктов/час), эквивалентный 60 долл./час, затрачиваемым на работу пресса. В данном случае можно использовать любой из этих двух источников.Отметим также, что в ФСА применяются два типа источников по отношению к распределению затрат: 1.Источники издержек по функциям (activity drivers), показывающие, как поведение объекта затрат влияет на уровни детализации функций. 2.Источники издержек по ресурсам (resource drivers), показывающие, каким образом уровни активности функций влияют на потребление ресурсов.

После того как для всех функций будут определены их источники издержек, проводится окончательный расчет затрат на производство конкретного продукта или услуги. Функции могут рассматриваться в различном масштабе[2], который устанавливается в каждом случае по-своему. В случае чрезмерной детализации ФСА-расчет может сильно усложниться. Реально достижимую степень сложности расчета необходимо выявить в самом начале. Иначе слишком подробный анализ вызовет дополнительные расходы, и в результате ФСА будет неэффективен.

Далее, необходимо разрешить ряд вопросов, связанных с запланированной доходностью:

диктует ли рынок уровень цен или можно установить ту цену продукции, которая даст планируемую прибыль?

следует ли внести планируемую надбавку на расходы, рассчитанные по методу ФСА одинаково по всем операциям или некоторые функции дают больший доход, чем другие?

как соотносится конечная продажная цена продукции с ФСА показателями?

Таким образом, используя этот метод можно быстро оценить объем прибыли, ожидаемый от производства того или иного товара или услуги.

Если исходная оценка издержек выполнена правильно, то доход (до выплаты налогов) будет равен разнице между продажной ценой и затратами, рассчитанными по методу ФСА. Кроме того, сразу станет ясно, производство каких продуктов или услуг окажется убыточным (их цена при реализации будет ниже расчетных затрат). На основе этих данных можно быстро принять корректирующие меры, в том числе пересмотреть цели и стратегии бизнеса на ближайшие периоды.

52. *Роль технических регламентов в управлении безопасностью продукции.

I. Общие положения 1. Настоящий технический регламент устанавливает требования безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (далее - продукция), в целях защиты жизни или здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей продукции. 2. К объектам технического регулирования настоящего технического регламента относятся следующие группы продукции: изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); игрушки; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская (учебная, книжная и журнальная) продукция, электронные учебные издания и школьно-письменные принадлежности. Требования настоящего технического регламента устанавливаются в отношении продукции по перечню согласно приложению N 1. Действие настоящего технического регламента не распространяется на продукцию, бывшую в употреблении или изготовленную по индивидуальным заказам, а также на следующую продукцию, требования безопасности которой устанавливаются другими техническими регламентами: продукция, разработанная и изготовленная для применения в медицинских целях; продукты для детского питания; парфюмерно-косметические товары; спортивные изделия и оборудование; мебель; школьные тетради. 3. Понятия, используемые в настоящем техническом регламенте, означают следующее: "биологическая безопасность" - состояние изделия, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя из-за несоответствия микробиологических, токсикологических, физических и физико-химических свойств установленным требованиям; "биологически безопасное издание" - издание, в процессе чтения которого обеспечиваются оптимальные условия для зрительной работы, не развивается зрительное утомление, связанное со зрительным восприятием текста, напряжением остроты зрения, аккомодацией и движением глаз; "вредные вещества" - химические вещества, которые во время использования изделия могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия, превышающем допустимые концентрации таких веществ; "выпуск продукции в обращение" - продукция, отправляемая со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемая без складирования, или экспортируемая для реализации на территории Российской Федерации; "дети" - пользователи продукции в возрасте до 18 лет; "индекс токсичности" - интегральный показатель воздействия вредных веществ, определяемый в пробирке на культуре клеток; "механическая безопасность" - комплекс количественных показателей механических, геометрических свойств и характеристик изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя; "новорожденные" - дети в возрасте до 28 дней включительно; "подростки" - дети в возрасте от 14 до 18 лет; "пользователи продукции" - дети, подростки, лично использующие продукцию, являющуюся объектом настоящего технического регламента; "приобретатель продукции" - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести продукцию либо приобретающее ее; "химическая безопасность" - состояние изделия, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя химических веществ. 4. Продукция должна обеспечивать химическую, биологическую, механическую, пожарную, электрическую, термическую и радиационную безопасность, взрывобезопасность и безопасность излучений для пользователя. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности продукции по показателям химической, биологической, механической, пожарной, электрической и термической безопасности. Показатели безопасности излучений, взрывобезопасности и электромагнитной совместимости продукции должны соответствовать требованиям соответствующих технических регламентов. Показатели радиационной безопасности продукции должны соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. II. Требования безопасности изделий для ухода за детьми 5. Изделия для ухода за детьми должны соответствовать следующим общим требованиям безопасности: индекс токсичности, определяемый в водной среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно; изменение рН водной вытяжки должно быть не более 1,0. 6. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров должны соответствовать требованиям химической и механической безопасности. Выделение вредных для здоровья химических веществ не должно превышать следующих норм: при испытаниях сосок молочных и сосок-пустышек из силиконовых полимеров: свинец - не допускается; мышьяк - не допускается; формальдегид - не допускается; спирт метиловый - не допускается; спирт бутиловый - не допускается; триметилсиланол - не допускается; фенол - не допускается; цинк - не более 1,0 мг/дм3 ; антиоксидант (агидол-2) - не более 2,0 мг/дм3 ; при испытаниях латексных, резиновых сосок молочных и сосок-пустышек: свинец - не допускается; мышьяк - не допускается; антиоксидант (агидол-2) - не более 2,0 мг/дм3 ; N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом) - не более 10,0 мкг/кг; N-нитрозообразующие (извлечение искусственной смолой) - не более 200,0 мкг/кг; цимат (диметилдитиокарбамата) - не допускается; фталевый ангидрид - не более 0,2 мг/дм3 ; фенол - не допускается. Соски молочные и соски-пустышки должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности, которые не должны слипаться после 5-кратного кипячения в дистиллированной воде. Соска-пустышка должна быть со щитком. Прочность соединения кольца с баллончиком в соске-пустышке должна быть не менее 40 Н. Изделия санитарно-гигиенические из резины, предназначенные для ухода за детьми, должны быть устойчивы к 5-кратной дезинфекции, сохранять внешний вид и не должны слипаться. Изделия, наполняемые жидкостью (грелки и другие аналогичные изделия), должны быть герметичны и не должны пропускать воду. Изделия санитарно-гигиенические из резины должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению N 2. 7. Посуда и столовые приборы из пластмассы не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок и краев, если это не определено функциональным назначением изделия. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью. Защитно-декоративное покрытие изделия должно быть устойчиво к действию влажной обработки. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны быть стойкими к 1-процентному раствору уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам, нагретым до температуры 60+- 5 С, сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии воды при температуре от 65 до 75 С. Крышка бутылочки и других аналогичных изделий должна обеспечивать их герметичность и не пропускать воду. Прочность изделия должна быть таковой, чтобы после 5-кратного падения изделия, наполненного водой, с высоты 120 см не наблюдалось остаточной деформации, трещин, сколов и разрушений. Запах, привкус и изменение цвета водной вытяжки изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, не допускаются. Посуда и столовые приборы из пластмассы должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению N 3. 8. В товарах детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, миграция химических веществ 1-го и 2-го класса опасности (в том числе алюминия, бария, бора, кадмия, кобальта, мышьяка и свинца) не допускается. При исследовании методами, утвержденными в установленном порядке, миграция таких веществ должна быть ниже пределов обнаружения. Выделение вредных веществ, содержащихся в посуде из стекла, стеклокерамики и керамики, по показателям химической и механической безопасности не должно превышать следующих величин: