- •Глава 5. Аномалии развития центральной нервной системы

- •Пороки развития черепа

- •Пороки развития черепа и шейного отдела позвоночника (аномалии краниовертебрального перехода)

- •Пороки развития оболочек головного мозга

- •Пороки развития головного мозга

- •Дефекты развития нервной трубки

- •Незаращение дужек позвонков (spina bifida occulta)

- •Спинно-мозговые грыжи

Глава 5. Аномалии развития центральной нервной системы

Эмбриональное развитие нервной системы - чрезвычайно сложный процесс, который может нарушиться под влиянием различных причин: генных аномалий, экзогенных влияний (внутриутробные инфекции, интоксикации, травма) и ряда других.

Характер возникающих при этом аномалий во многом зависит от фазы развития нервной системы: стадии формирования нервной трубки (3,5-4 нед), стадии формирования мозговых пузырей (4-5 нед), стадии формирования коры большого мозга (6-8 нед) и т.д. Вследствие этих причин могут возникать разнообразные дефекты развития головного и спинного мозга, черепа и позвоночника. Эти пороки могут встречаться изолированно или в различных сочетаниях.

В данном разделе мы остановимся лишь на наиболее часто встречающихся пороках развития нервной системы, черепа и позвоночника, требующих хирургической коррекции.

Пороки развития черепа

Пороки развития черепа могут проявляться: в несоответствии размера черепа и объема мозга и наличии внешних уродств (краниосиностоз, гипертелоризм), в неполном смыкании костей черепа и позвоночного канала с формированием дефектов, через которые может выпячиваться содержимое черепа и позвоночного канала (мозговые и спинно-мозговые грыжи); в деформации черепа, приводящей к сдавлению важных мозговых структур (базилярная импрессия).

Нарушения развития швов черепа. В первые годы жизни ребенка масса мозга продолжает увеличиваться, и соответственно увеличивается объем головы. Это обеспечивается за счет наличия роднич-

ков и черепных швов. Так, в норме задний и височный роднички закрываются ко 2-3-му месяцу, сосцевидный - к 1-му году, передний - к 2 годам. Кости черепа у детей раннего возраста являются гомогенными, диплоэ формируется на 4-м году жизни, и процесс его развития продолжается до 30-40 лет. Черепные швы консолидируются к 3 годам, дальнейшее увеличение размеров черепа происходит за счет костной перестройки в области швов. К 1-му году размер головы ребенка составляет 90%, а к 6 годам - 95% от размера головы взрослого человека. Соответствие окружности головы возрасту и полу ребенка определяется по специальным кривым - номограммам, приведенным в следующей главе.

Краниосиностоз (ранее назывался краниостенозом) - врожденная (т.е. имеющаяся на момент рождения) или, реже, приобретенная патология развития черепа, проявляющаяся в раннем заращении черепных швов. Вследствие этого возникают деформации черепа и в ряде случаев - несоответствие его размеров объему мозга.

Краниосиностоз выявляется у 60 из 100 тыс. живых новорожденных. В редких случаях приобретенного краниосиностоза (особенно ламбдовидного шва) следует проводить дифференциальную диагностику с позиционным уплощением головы, которое может встречаться у малоподвижных детей и на фоне рахита. Для этого рекомендуют избегать давления на уплощенную область и производить контрольный осмотр через 1,5-2 мес; отсутствие уменьшения деформации делает более вероятным диагноз краниосиностоза, и наоборот.

Чаще всего встречается поражение только одного шва (обычно - сагиттального). Преждевременное заращение одного шва обычно вызывает лишь косметический дефект, но примерно в 10% случаев приводит к появлению неврологической симптоматики.

Преждевременное заращение нескольких швов чаще ведет к повышению внутричерепного давления и другим неврологическим дефектам.

Основные формы краниосиностоза

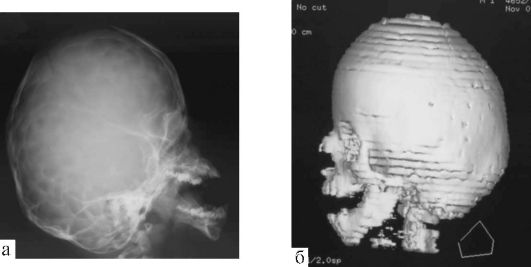

Сагиттальный синостоз (называется такжескафоцефалией - от греч. skaphe - лодка, ладья + kephale- голова) возникает при преждевременном заращении сагиттального шва. При этом голова приобретает форму перевернутой лодки с выступающим «килем» - сагиттальным швом (рис. 5.1). Окружность головы обычно

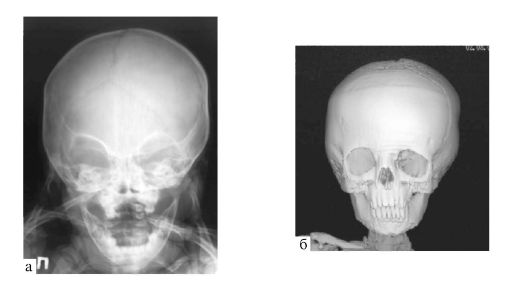

Рис.

5.1. Сагиттальный

синостоз (скафоцефалия): а - рентгенограмма

черепа; б - КТ, трехмерная реконструкция

Рис.

5.1. Сагиттальный

синостоз (скафоцефалия): а - рентгенограмма

черепа; б - КТ, трехмерная реконструкция

в пределах нормы, но бипариетальное расстояние («бипариетальный диаметр») уменьшено. Встречается чаще (в 80% случаев) у мальчиков.

|

Коронарный (венечный) синостоз - преждевременное заращение коронарного шва. При двустороннем поражении приводит к формированию брахицефалии (от греч. brachys- короткий) уменьшению размера головы в переднезаднем направлении и расширении - в поперечном (рис. 5.2). Наблюдающееся при этом уплощение лба с выступающим вверх коронарным швом называется акроцефалией. При одностороннем поражении коронарного шва развиваетсяплагиоцефалия (от греч. plagios - косой) - уплощение или даже вдавление одной половины лба с приподниманием верхнего края глазницы (симптом «глаза Арлекина») - рис. 5.3. Неправильное стояние глазницы приводит к диплопии и амблиопии. Коронарный синостоз чаще встречается у девочек, может сочетаться с синдромами Крузона и Аперта (см. ниже).

Метопический синостоз (тригоноцефалия). При преждевременном заращении метопического шва (между лобными костями) голова приобретает треугольную форму с выступающим посередине лба гребнем (рис. 5.4). Часто развивается на фоне генетического дефекта (повреждение 19-й хромосомы) и сочетается с задержкой развития ребенка.

Ламбдовидный синостоз - преждевременное заращение ламбдовидного шва; встречается редко (несколько процентов от всех слу-

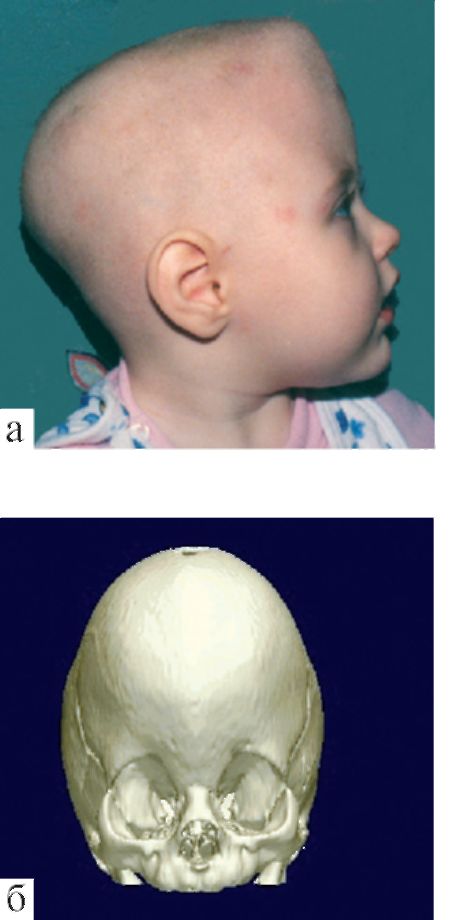

Рис.

5.2. Брахицефалия

(двусторонний коронарный синостоз): а

- рентгенограмма черепа; б - КТ, трехмерная

реконструкция

Рис.

5.2. Брахицефалия

(двусторонний коронарный синостоз): а

- рентгенограмма черепа; б - КТ, трехмерная

реконструкция

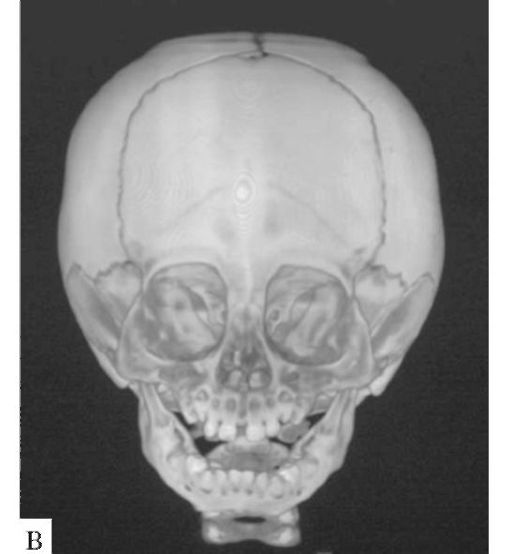

Рис.

5.3. Плагиоцефалия

- закрытие правого коронарного шва,

уплощение правой половины лба с

приподниманием правой орбиты: а -

рентгенограмма черепа; б - КТ, трехмерная

реконструкция

Рис.

5.3. Плагиоцефалия

- закрытие правого коронарного шва,

уплощение правой половины лба с

приподниманием правой орбиты: а -

рентгенограмма черепа; б - КТ, трехмерная

реконструкция

Рис.

5.4. Метопический

синостоз (тригоноцефалия): а - фото

больного; б, в - КТ, трехмерная реконструкция

Рис.

5.4. Метопический

синостоз (тригоноцефалия): а - фото

больного; б, в - КТ, трехмерная реконструкция

чаев кранисиностоза), преимущественно у мальчиков (80%). Часто его путают с позиционным уплощением затылочной кости.

|

Множественные синостозы черепных швов приводят к развитию «башенного черепа» - оксицефалии - и обычно к повышению внутричерепного давления. Башенный череп часто сочетается с недоразвитием околоносовых придаточных пазух и уплощением орбит (рис. 5.5).

Диагностика основывается на данных физикального осмотра, пальпации, измерения окружности головы, оценке психомоторного развития и симптомов повышения внутричерепного давления. Хотя неврологическое исследование больного необходимо, другие симптомы выявляются редко.

При рентгенографии черепа определяется уплотнение краев патологического шва, в случае повышения внутричерепного давления бывает выражен рисунок «пальцевых вдавлений» - следствие давления извилин мозга на кости черепа. При синостозе одного шва усиление пальцевых вдавлений вблизи него может указывать на локальную гипертензию.

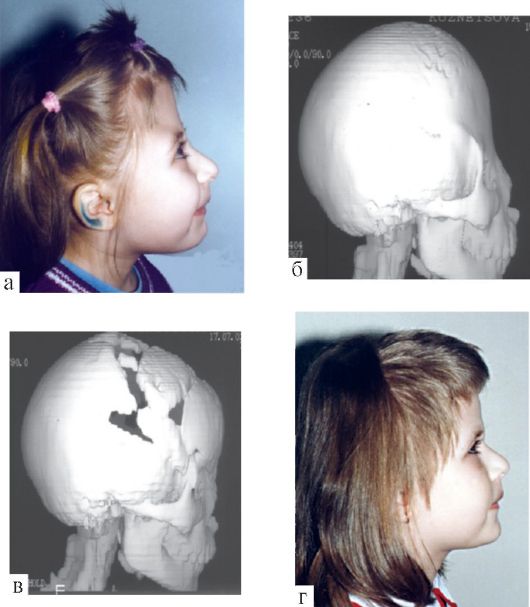

Рис.

5.5. Множественные

синостозы черепных швов с развитием

башенного черепа (оксицефалии). Фото и

трехмерная КТ-реконструкция: а, б - до,

в, г - после операции

Рис.

5.5. Множественные

синостозы черепных швов с развитием

башенного черепа (оксицефалии). Фото и

трехмерная КТ-реконструкция: а, б - до,

в, г - после операции

КТ также позволяет уточнить характер изменений в области преждевременно заросшего шва и может производиться вместо краниографии.

Лечение. Единственный эффективный метод лечения краниосиностоза - хирургическое вмешательство. Однако в большинстве случаев краниосиностоза, когда в процесс вовлечен один шов, предпочтительна консервативная тактика, поскольку такие дети обычно развиваются нормально, а грубый косметический дефект формируется не более чем в 15% случаев.

Показаниями к хирургической операции являются: 1) признаки повышения внутричерепного давления; 2) грубый косметический дефект.

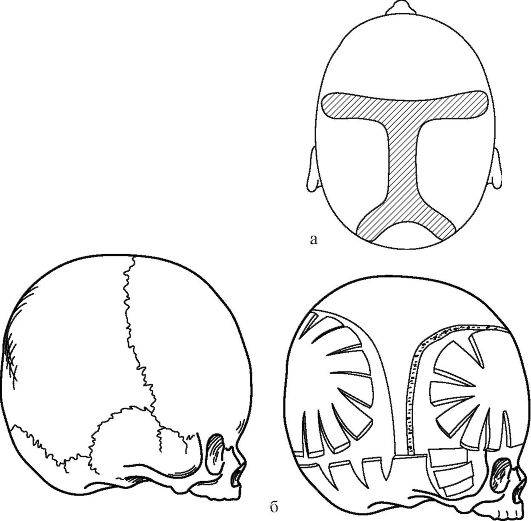

Наиболее распространенный вид хирургического лечения краниосиностоза - резекция кости по ходу окостеневших швов, что позволяет добиться увеличения размера черепа (рис. 5.6, а). Так, при сагиттальном синостозе обычно формируют «костную дорожку» шириной 3 см от коронарного до ламбдовидного шва, при коронарном синостозе либо аналогично резецируют весь вовлеченный в процесс шов, либо производят так называемое фронтоорбитальное выдвижение - одноили двустороннюю костно-пластическую трепанацию в лобной области с включением надбровной дуги и верхних отделов орбит(ы), после чего костный лоскут (лоскуты) выдвигают вперед и фиксируют мини-пластинами или костными швами. При ламбдовидном синостозе обычно производят резекцию патологического шва. При метопическом синостозе выполняют более сложные пластические вмешательства.

|

Рис.

5.6. а

- зона резекции кости в области

преждевременно заросших швов при

краниосиностозе; б - вариант реконструктивного

вмешательства при множественных

синостозах (оксицефалии). Расщепление

краев костных лоскутов позволяет

изменить кривизну податливых костей

детского черепа

Рис.

5.6. а

- зона резекции кости в области

преждевременно заросших швов при

краниосиностозе; б - вариант реконструктивного

вмешательства при множественных

синостозах (оксицефалии). Расщепление

краев костных лоскутов позволяет

изменить кривизну податливых костей

детского черепа

При множественных синостозах применяют ту же тактику - резецируют пораженные швы, иногда в сочетании с более сложными манипуляциями - формированием специальных костных лоскутов, их дистракцией, фиксацией и т.д. (см. рис. 5.6, б).

В ряде случаев даже при широкой резекции патологически заросшего шва происходит повторное быстрое костеобразование, что требует повторных вмешательств.

Краниофациальный дисморфизм

Это - группа синдромов, преимущественно генетически детерминированных (наследственных или спорадических, явившихся результатом спонтанной мутации), приводящих к грубой деформации черепа и лицевого скелета. Всего известно около 50 таких синдромов, наиболее распространены синдромы Крузона и Аперта.

Синдром Крузона развивается вследствие преждевременного закрытия коронарного и базальных швов черепа, что помимо формирования коронарного синостоза приводит к недоразвитию верхней челюсти, гипоплазии орбит и двустороннему экзофтальму (рис. 5.7) Признаки повышения внутричерепного давления наблюдаются редко. Является преимущественно наследственным, но в 25% случаев имеют место спорадические формы.

Синдром Аперта - то же, что и синдром Крузона, но в сочетании с синдактилией II-IV-го пальцев кисти и укорочением рук. Часто сочетается с повышением внутричерепного давления. Большинство случаев являются спорадическими, только 5% носят наследственный характер.

Рис.

5.7. Синдром

Крузона: а - рентгенограмма черепа; б -

КТ, трехмерная реконструкция

Рис.

5.7. Синдром

Крузона: а - рентгенограмма черепа; б -

КТ, трехмерная реконструкция

|

Диагностика не отличается от таковой при краниосиностозе. Имеет значение выявление фактора наследственности.

Лечение - хирургическое; производится с целью уменьшения косметического дефекта и в случае синдрома Аперта - нормализации внутричерепного давления. Операция, часто многоэтапная, включает в себя фронтоорбитальное выдвижение, перемещение верхней челюсти, плас другие косметические вмешательства (рис. 5.8).

Выполнение описанных реконструктивных операций требует использования специальных хирургических инструментов: пневмо- и электрокраниотомов, осциллирующих пил, фрез, пластин для фиксации костей и т.д. Определенную помощь в планировании и проведении таких вмешательств оказывает компьютерное моделирование. Операции целесообразно производить в первые 3-4 мес жизни с целью предупреждения развития выраженной деформации черепа (а при признаках повышения внутричерепного давления - и раньше).