- •1 Теоретические основы к определению сущности и содержания производственного потенциала

- •1.1 Сущность производственного потенциала и его характерные черты

- •1.2 Место и роль производственного потенциала как фактора эффективного функционирования предприятия

- •1.3 Производственный потенциал как основа формирования стратегии развития предприятия

- •2 Анализ производственного потенциала и направлений его развития

- •2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия оао нвп «протек»

- •2.2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия

- •2.3 Анализ производственного потенциала предприятия и методики его оценки на предприятии

АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Теоретические подходы к определению сущности и содержания производственного потенциала

1.1 Сущность производственного потенциала и его характерные черты

1.2 Место и роль производственного потенциала как фактора эффективного функционирования предприятия

1.3 Производственный потенциал как основа формирования стратегии развития предприятия

2 Анализ производственного потенциала и направлений его развития

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО НВП «ПРОТЕК»

2.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия ОАО НВП «ПРОТЕК»

2.3 Анализ производственного потенциала предприятия ОАО НВП «ПРОТЕК» и методики его оценки

3 Мероприятия по совершенствованию и развитию производственного потенциала

3.1 Формирование кадрового потенциала как фактора повышения производительности предприятия

3.2 Внедрение инновационных подходов (или новых информационных технологий) к управлению производством

3.3 Расчет экономического эффекта от создаваемой информационно-компьютерной системы предприятия.

Заключение

Список используемой литературы

Введение

1 Теоретические основы к определению сущности и содержания производственного потенциала

1.1 Сущность производственного потенциала и его характерные черты

Формирование потенциала предприятия напрямую связано с возможностями его производственного потенциала. Для успешного изучения проблемы максимального использования производственного потенциала предприятия необходимо, прежде всего, определить его содержание и структуру.

Слово «потенциал» происходит от латинского «potentia» - прямой перевод которого – возможность, мощность. Само слово имеет двойное смысловое содержание: первое – это физическая характеристика – величина, характеризующая запас энергии тела, находящегося в данной точке поля; второе – в переносном смысле - степень мощности (скрытых возможностей) в каком-либо отношении. [30]

В экономике имеет место понятие «производственного потенциала», который можно охарактеризовать следующим образом: [31]

Производственный потенциал (ПП) – это система экономических отношений, возникающая между хозяйствующими субъектами на макро- и микроуровнях по поводу получения максимально возможного производственного результата, который может быть получен при наиболее эффективном использовании производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах организации производства.

При этом необходимо различать ПП национальной экономики как совокупность экономических отношений между хозяйствующими субъектами – самостоятельными бизнес единицами всех форм собственности, объединенных в рамках национальной экономики хозяйственными связями и общностью интереса к получению прибыли и сохранению своей экономической ниши на рынке собственной продукции.

Эти интересы весьма противоречивы, так как определяются внутренними потребностями самих субъектов хозяйствования и необходимостью выживания в условиях конкурентной среды.

Кроме того, необходимо отметить, что ПП как система экономических отношений, имеет еще и отраслевой и региональный срез. Противоречия между предприятиями внутри отрасли и между регионами возникают по поводу места на рынке своей продукции, возможности использования результатов НТП, ресурсов и т.д.

Производственный потенциал предприятия (ППП) – это отношения, которые возникают на микроуровне между работниками самого предприятия по поводу получения максимально возможного производственного результата, который может быть получен при наиболее эффективном использовании производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах организации производства, и вне зависимости от состояния внешней среды. Противоречивый характер этих отношений определяется внутренней средой самого предприятия, а ППП заключается в поиске и реализации внутренних источников саморазвития.

Подытоживая вышесказанное, определим место ППП в системе экономических отношений в целом (рис.1.1). [31]

- Производственный потенциал национальной экономики

- Производственный потенциал региона

Рисунок 1.1 – Место производственного потенциала экономической микросистемы (предприятия) в макроэкономической системе

Уровень ПП отдельного хозяйствующего субъекта во многом зависит от состояния отрасли, в которой функционирует организация, и региона, в котором оно существует. В свою очередь, ПП региона в какой-то его части определяется ПП национальной экономики в целом. Отсюда следует, что предприятие, находящееся в состоянии динамического равновесия, обладающее «экономическим здоровьем», без особых трудностей переносит процессы адаптации. Однако, экономический кризис, сопровождающийся значительными темпами инфляции, высокими ставками налогов, кредитов и т.д., может привести к нарушению объемов продаж, сроков формирования «приходящих» и «уходящих» денежных потоков, что неизбежно повлечет за собой проблемы, связанные с формированием оборотного капитала, а затем (как следствие) снижение объемов производства, что, в свою очередь, приведет к неплатежам. Другими словами, ППП во многом определяется состоянием макроэкономической системы, экономической подсистемы, и как следствие – самой микросистемы. [31]

Из-за неточного понимания состава производственного потенциала, отсутствия комплексного подхода к рассмотрению иногда дается неполная его оценка. Поэтому целесообразно проанализировать различные подходы авторов к понятию производственного потенциала.

В общем смысле производственный потенциал можно представить как совокупность возможностей, запасов, ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели.

Авторский коллектив А. И. Алексеева, Ю. В. Васильев, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий считают, что под производственным потенциалом организации, понимаются отношения, возникающие в организации для достижения максимально возможного производственного результата при наиболее эффективном использовании интеллектуального капитала, имеющейся техники, материальных ресурсов [1., с. 567].

А. Д. Шеремет [2] под производственным потенциалом понимает «максимально возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях эффективного использования всех средств производства и труда, имеющихся в распоряжении предприятия».

И. И. Лукинов [3] отмечает, что производственный потенциал характеризуется как количество и качество ресурсов, которыми располагает та или иная хозяйственная система.

Н. С. Пласкова понятие производственного потенциала рассматривает двусмысленно. С одной стороны, как реальный объем продукции, который возможно выпустить при полном потреблении имеющихся ресурсов, то есть производственная мощность организации. С другой стороны, «как имеющиеся и потенциальные возможности производства, наличие самих факторов производства, его обеспеченность определяющими видами ресурсов» [4, с. 427–428].

В. Н. Свободин [5] отмечает, что производственный потенциал представляет собой совокупность совместно функционирующих ресурсов, обладающих способностью производить определенный объем продукции.

Так, П. И. Разиньков считает, что элементами производственного потенциала предприятия являются: основные производственные фонды, промышленно-производственный персонал, применяемые технологии, энергия и информация [6, С.12].

А. А. Кутин и С. В. Люцук, считают, что производственный потенциал машиностроительного предприятия состоит из энергетических и материальных ресурсов, основных производственных фондов, информационных ресурсов, кадровых и организационных ресурсов [7, С.59].

Таким образом, под производственным потенциалом авторы понимают способность отдельного предприятия выполнять необходимый объем работ, выпускать продукцию для реализации своей миссии и целей.

Также существуют два подхода к трактовке производственного потенциала. Первый подход – производственный потенциал представляет собой совокупность ресурсов без учета их взаимосвязи и участия в процессепроизводства.

Второй подход заключается в трактовке производственного потенциала как совокупности ресурсов, способных производить определенное количество материальных благ. [16]

В производственный потенциал включаются различные ресурсы: иногда к ним относят только производственные фонды и мощности, иногда в производственный потенциал включают производственные фонды и квалифицированные кадры трудящихся, иногда в производственный потенциал вводят производственные фонды, ресурсы управления и организации производства, кадры, научно- техническую информацию.

Основное значение производственного потенциала предприятия заключается в создании новых стоимостей, при этом его элементы должны целенаправленно адаптироваться к требованиям изготовляемой продукции. [16]

Проанализировав подходы авторов к определению понятия производственного потенциала можно сделать вывод, что производственный потенциал – это понятие комплексное и широкое, которое подразумевает совокупность различных ресурсов: производственных фондов, квалифицированных кадров, средстви предметов труда, технологий, ресурсов управления и организации производства, научно-техническую информацию, участвующих в процессе производства.

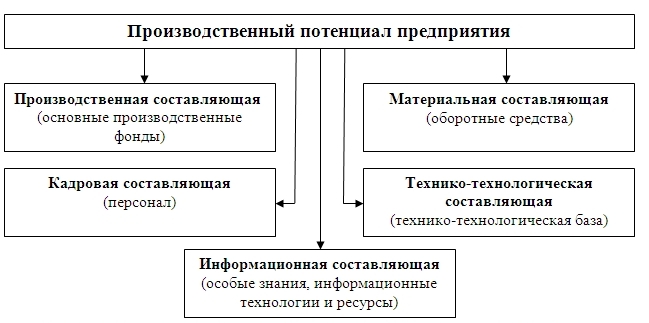

Таким образом, в состав производственного потенциала входят 5 следующих составляющих (рис. 1.2): [8]

производственная составляющая – основные производственные фонды предприятия;

материальная составляющая – оборотные средства предприятия, материальные ресурсы;

кадровая составляющая – персонал;

технико-технологическая составляющая – техническая база предприятия и применяемые технологии;

информационная составляющая – особые знания, информационные технологии и ресурсы.

Рисунок 1.2 - Состав производственного потенциала предприятия

Производственный потенциал предприятия – это сложная, динамическаясистема. Следовательно, потенциал предприятия характеризуется несколькими основными чертами. [16]

1. Целостность. Она означает, что все элементы потенциала служат общей цели, стоящей перед системой. Целостность потенциала обеспечивается реализацией в процессе управления его формированием и использованием следующих принципов: общности и единства целевой функции для производственного потенциала и каждого его элемента общности критериев эффективности функционирования и развития элементов и самого потенциала в целом.

2. Сложность. Она проявляется в наличии нескольких составляющих элементов, каждый из которых представляет собой совокупность отдельных частей. Например, производственный потенциал предприятия включает в себя основные производственные фонды, которые среди прочих элементов содержат рабочие машины и оборудование, в свою очередь, основное технологическое оборудование. А последнее включает в себя металлорежущие станки, содержащие токарные станки т. д. Кроме того, в системе существуют обратные материально-вещественные и информационные связи между элементами потенциала.

3. Взаимозаменяемость, альтернативность элементов производственного потенциала. В качестве одной из форм взаимозаменяемости элементов производственного потенциала следует рассматривать сбережение производственных ресурсов в результате применения нового оборудования, технологии, энергии, информационных ресурсов и методов организации управления и производства.

4. Взаимосвязь и взаимодействие элементов производственного потенциала. Это представляет собой качественную и количественную взаимосвязь, выраженную мерой соответствия и соотношения вещественных, личных и невещественных факторов производства.

5. Способность к восприятию новейших достижений научно-технического прогресса, способность к развитию путем непосредственного исистематического использования новых технологических идей. При этом производствас более высокой научно-технической емкостью более эффективны и имеют более широкие перспективы развития.

6. Гибкость. Она свидетельствует о возможностях переориентации производственной системы на выпуск новой продукции, использованиедругихвидов материалов и т.д., без коренного изменения его материально-технической базы. Требование к повышению гибкости производственного потенциала особенно актуально в условиях нестабильности рыночной обстановки, возрастания колебаний объема и структуры спроса, резкого ускорения темпов научно-технического прогресса в промышленном производстве.

7. Классовый характер. Этим в значительной степени определяются его масштабы и структура. Так, цели модернизации производства заключаются в желании капитала уйти от решения социальных проблем, получить новый стабильный источник сверхприбыли, эффективное средство давления на рабочий класс и орудие борьбы с профсоюзами.

8. Мощность. Она представляет собой количественную оценкупроизводительной способности потенциала предприятия. Мощность потенциала, будучи объективно определена, показывает место конкретного хозяйственного подразделения в отраслевом и народно-хозяйственном потенциалах. Она служит важным связующим звеном между производственным потенциалом, научно-техническими и экономическимпотенциалом общества.[16]

Все характерные черты производственного потенциала промышленного предприятия можно классифицировать по ряду признаков: внутренние средства и особенности структуры, качественные характеристики, социально-экономические отличия.

Рисунок 1.3 - Классификация характеристик производственного потенциала

Взаимосвязь

К структурным особенностям следует отнести целостность, сложность, взаимозаменяемость элементов, их взаимосвязь и взаимодействие. Качественными характеристиками можно считать способность элементов потенциала к восприятию достижения научно-технического прогресса, гибкость производственного потенциала. Социально-экономические отличия заключаются в классовом характере и способности обладать мощностью.

Классификация характеристик производственного потенциала промышленного предприятия изображена на рисунке 1.3.