- •Безопасность в чрезвычайных ситуациях

- •Безопасность в чрезвычайных ситуациях

- •Список литературы

- •Содержание

- •Общие организационные вопросы по чрезвычайным ситуациям

- •Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Условия возникновения и стадии развития чрезвычайных ситуаций

- •Принципы и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

- •Основные сценарии управления в чрезвычайных ситуациях

- •2.1.1.2.Горение газов

- •2.1.1.3. Горение жидкостей

- •2.1.1.4. Горение твердых веществ

- •2.1.1.5. Горение пылей

- •2.1.1.6. Pacxoд воздуха при горении. Состав продуктов горения

- •2.1.2. Причины пожаров и взрывов

- •2.1.3. Классификация и характеристика горючих веществ

- •2.1.4.Пожаротехническая классификация строительных материалов, зданий и сооружений

- •2.1.5. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- •2.1.6. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

- •2.1.7.Классификация помещений по взрывоопасным и пожарным зонам

- •2.1.8. Увеличение предела огнестойкости строительных конструкций

- •2.1.9. Эвакуационные выходы

- •2.1.10. Противодымная и противовзрывная защита зданий

- •2.1.12. Выбор вентиляции производственных зданий из условий противопожарной безопасности

- •2.1.13. Электрооборудование пожароопасных помещений

- •2.1.14. Электрооборудование взрывоопасных помещений

- •2.1.15. Защита от статического электричества

- •2.1.16. Технические мероприятия, обеспечивающие или снижающие взрыво- и пожароопасность

- •2.1.17. Средства и способы пожаротушения. Условия, необходимые для прекращения горения

- •2.1.17.1. Основные понятия о пожаре и его развитии

- •2.1.17.2 Способы и средства пожаротушения

- •2.1.17.3. Основные характеристики огнетушащих веществ

- •2.1.17.4 Тушение водой

- •2.1.17.5. Спринклерные и дренчерные установки

- •2.1.17.6. Противопожарное водоснабжение

- •2.1.17.7. Тушение пенами

- •2.1.17.8. Тушение инертными разбавителями

- •2.1.17.9. Тушение галогенуглеродными составами

- •2.1.17.10. Тушение порошками

- •2.1.18. Пожарная сигнализация

- •2.1.18.1. Выбор автоматических пожарных извещателей в зависимости от назначения помещения

- •2.1.19. Первичные средства пожаротушения

- •2.1.20. Молниезащита зданий и сооружений

- •2.1.21. Организационные мероприятия по пожарной безопасности

- •2.1.22. Охрана труда при тушении пожаров

- •2.1.23. Порядок действий при пожаре

- •Техногенный взрыв

- •2.2.1.Параметры воздушной ударной волны

- •2.2.2.Поражающее воздействие техногенных взрывов

- •Техногенная химическая авария и аварийно химически опасные вещества

- •2.3.1.Особенности заражения местности, воды, продовольствия при авариях на химически опасных объектах.

- •2.3.1.1.Планирование мероприятий по защите от сильнодействующих ядовитых веществ.

- •2.3.1.2.Организация ликвидации последствия химически опасных аварий.

- •Радиационная авария, ионизирующее излучение и радионуклиды

- •2.4.1.Дозовые характеристики ионизирующих излучений и факторы воздействия

- •2.4.2.Воздействие ионизирующих излучений на человека

- •2.4.3.Защита населения в условиях радиационных аварий

- •Гидродинамические аварии

- •3.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.

- •3.1.Оползни.

- •3.1.1. Характеристика оползней.

- •3.1.2.Прогнозирование оползней.

- •3.1.3.Мероприятия по уменьшению последствий оползней.

- •3.1.4.Рекомендации по действиям населения.

- •3.2.Ураганы.

- •3.2.1.Прогнозирование ураганов и бурь.

- •3.2.2.Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь.

- •3.2.3.Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения урагана или бури.

- •3.3.Смерчи.

- •3.3.1.Прогнозирование смерчей.

- •3.4.Наводнения.

- •3.4.1.Прогнозирование наводнений.

- •3.4.2.Мероприятия по уменьшению последствий наводнений.

- •3.4.3.Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения наводнений.

- •3.5.Лесные пожары.

- •3.5.1.Классификация лесных пожаров.

- •3.5.2.Прогнозирование лесных пожаров и их последствий.

- •3.5.3.Пути сокращения лесопотерь.

- •3.5.4.Организация тушения лесных пожаров.

- •3.5.5.Рекомендации по защите населения при лесных пожарах.

- •4. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

- •Военные чрезвычайные ситуации и гражданская оборона

- •5.1. Общие вопросы

- •5.2. Планирование мероприятий гражданской обороны

- •6.Управление безопасностью в чрезвычайных ситуациях

- •6.1.Правовые основы безопасности в чрезвычайных ситуациях

- •6.2.Организационные основы безопасности в чрезвычайных ситуациях

2.1.1.4. Горение твердых веществ

Горение твердых веществ отличается от горения газов наличием стадии разложения и газификации. Горение в среде газообразного окислителя чаще всего происходит в результате воспламенения летучих продуктов пиролиза. Превращение твердого горючего вещества в продукты горения не сосредоточено только в зоне пламени.

Горение твердых веществ имеет многостадийный характер. Под воздействием внешнего тепла происходит нагрев твердой фазы, сопровождающийся разложением и выделением газообразных продуктов. Затем эти продукты воспламеняются и сгорают. Тепло от образовавшегося факела воздействует на поверхность твердого вещества, вызывая поступление в зону горения новых порций горючих газов.

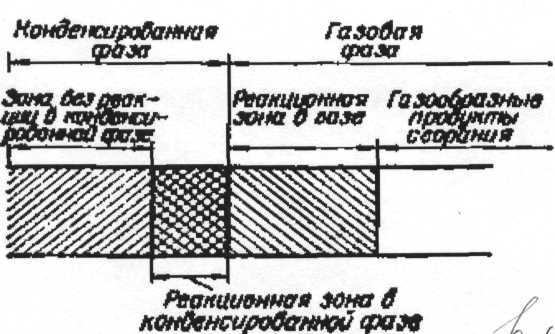

Модель горения твердого вещества, изображенная на рис.1.7, предполагает наличие следующих зон:

зоны прогрева конденсированной фазы. У термопластичных веществ в этой зоне происходит плавление. Толщина зоны прогрева определяется соотношением коэффициентов температуропроводности и скорости горения и составляет около 3 мм;

зоны пиролиза, или реакционной зоны в конденсированной фазе, в которой образуются газообразные горючие вещества;

зоны предпламенной в газовой фазе, в которой происходит образование горючей смеси;

зоны пламени, или реакционной зоны, в газовой фазе, в которой происходит превращение продуктов пиролиза в газообразные продукты горения;

зоны продуктов горения.

Интенсивность реакций, протекающих в поверхностном слое твердого вещества, и условия теплообмена газообразных продуктов разложения с окружающей средой определяют режимы протекания процессов горения самовоспламенение или зажигание.

В режиме самовоспламенения тепло, поступающее к поверхности твердого вещества от источника нагрева, равномерно распределяется по всей толщине приповерхностного слоя, соответствующей характерному размеру материала. В режиме вынужденного зажигания внешним источником является толщина прогретого слоя, в котором протекает гетерогенная реакция, существенно меньше характерного размера материала.

|

Рис.1.7.Модель горения твердого вещества |

2.1.1.5. Горение пылей

Процесс горения газовзвесей в существенной степени определяется механизмом теплопередачи во фронте пламени. Существует несколько теорий, объясняющих закономерности распространения пламени по газовзвесям с позиций кондуктивной, радиационной и кондуктивно-радиационной теплопередачи из зоны горения в свежую смесь. Для органических систем теплопередача осуществляется в основном путем кондуктивно-конвективного теплообмена. Вследствие низких температур газификации горючего, а также узких зон горения преобладающим механизмом теплопередачи является теплопроводность по газу. Влияние гравитации на горение газовзвесей проявляется в оседании частиц под действием силы тяжести, что приводит к появлению относительной скорости фаз в свежей смеси; разогретые продукты горения испытывают действие архимедовой силы. Модель фронта пламени в этом случае в первом приближении выглядит следующим образом. Под воздействием теплового потока из высокотемпературной зоны горящего пылевого облака частицы успевают испариться до воспламенения. Фронт пламени распространяется по однородной газообразной смеси паров горючего с воздухом. Реакция взаимодействия горючего с окислителем протекает в кинетической области, подчиняясь известным из тепловой теории закономерностям.

Движение фронта пламени приводит к частичному рассеянию свежей смеси вблизи ведущих точек пламени. При этом газовая фаза (окислитель) рассеивается в большей степени, чем конденсированная (горючее), в результате чего фазы приобретают относительную скорость и соответственно изменяется соотношение горючее — окислитель во фронте пламени. Увеличение концентрации горючего сопровождается ростом скорости пламени в этих областях, что вызывает дальнейший рост выпуклых участков фронта пламени и отставание вогнутых областей.

Проявление описанного эффекта приводит к тому, что пламя способно распространяться по аэровзвеси со средней концентрацией горючего ниже концентрационного предела распространения пламени плоского фронта пламени газовой смеси. Ориентировочные оценки показывают, что НКПР газовзвесей примерно в два раза ниже НКПР газовых смесей этих же веществ. Это свойство газовзвесей органических веществ проявляется, начиная с диаметра частиц 10 мкм.

Твердые природные топлива отличаются от большинства химических веществ наличием трех составляющих: летучей части, кокса и золы. Процессы воспламенения и распространения пламени каждой из этих частей имеют определенные особенности. Летучая часть топлива – это газообразные компоненты, выделяющиеся из топлива при нагреве без участия окислителя. Кокс по составу близок к углероду. Скорость горения кокса во много раз ниже скорости горения летучих. В связи с этим участие кокса в пылевых взрывах натуральных топлив незначительно. В золе, составляющей минеральную часть топлива, содержится ряд компонентов, которые могут принимать участие в горении (щелочные металлы, пириты и колчеданы). Но тем не менее зола в целом играет роль инертного материала.

Взрывы газовзвесей твердых топлив – это типичные тепловые взрывы. Распространение фронта пламени по взвеси происходит в результате передачи тепла от продуктов горения в свежую смесь Тепло может передаваться по различным механизмам в зависимости от размеров частиц, их концентрации, состава и параметров газовой среды и других факторов. В отличие от горения газовых смесей процессы в газовзвесях природных топлив усложняются из-за длительности прогрева частиц и возможности протекания реакции окисления горючего как в кинетической, так и в диффузионной области. Температура частиц в общем случае отличается от температуры окружающего газа как в зоне химического взаимодействия, так и в зоне подогрева