- •Безопасность в чрезвычайных ситуациях

- •Безопасность в чрезвычайных ситуациях

- •Список литературы

- •Содержание

- •Общие организационные вопросы по чрезвычайным ситуациям

- •Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций

- •Условия возникновения и стадии развития чрезвычайных ситуаций

- •Принципы и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

- •Основные сценарии управления в чрезвычайных ситуациях

- •2.1.1.2.Горение газов

- •2.1.1.3. Горение жидкостей

- •2.1.1.4. Горение твердых веществ

- •2.1.1.5. Горение пылей

- •2.1.1.6. Pacxoд воздуха при горении. Состав продуктов горения

- •2.1.2. Причины пожаров и взрывов

- •2.1.3. Классификация и характеристика горючих веществ

- •2.1.4.Пожаротехническая классификация строительных материалов, зданий и сооружений

- •2.1.5. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- •2.1.6. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

- •2.1.7.Классификация помещений по взрывоопасным и пожарным зонам

- •2.1.8. Увеличение предела огнестойкости строительных конструкций

- •2.1.9. Эвакуационные выходы

- •2.1.10. Противодымная и противовзрывная защита зданий

- •2.1.12. Выбор вентиляции производственных зданий из условий противопожарной безопасности

- •2.1.13. Электрооборудование пожароопасных помещений

- •2.1.14. Электрооборудование взрывоопасных помещений

- •2.1.15. Защита от статического электричества

- •2.1.16. Технические мероприятия, обеспечивающие или снижающие взрыво- и пожароопасность

- •2.1.17. Средства и способы пожаротушения. Условия, необходимые для прекращения горения

- •2.1.17.1. Основные понятия о пожаре и его развитии

- •2.1.17.2 Способы и средства пожаротушения

- •2.1.17.3. Основные характеристики огнетушащих веществ

- •2.1.17.4 Тушение водой

- •2.1.17.5. Спринклерные и дренчерные установки

- •2.1.17.6. Противопожарное водоснабжение

- •2.1.17.7. Тушение пенами

- •2.1.17.8. Тушение инертными разбавителями

- •2.1.17.9. Тушение галогенуглеродными составами

- •2.1.17.10. Тушение порошками

- •2.1.18. Пожарная сигнализация

- •2.1.18.1. Выбор автоматических пожарных извещателей в зависимости от назначения помещения

- •2.1.19. Первичные средства пожаротушения

- •2.1.20. Молниезащита зданий и сооружений

- •2.1.21. Организационные мероприятия по пожарной безопасности

- •2.1.22. Охрана труда при тушении пожаров

- •2.1.23. Порядок действий при пожаре

- •Техногенный взрыв

- •2.2.1.Параметры воздушной ударной волны

- •2.2.2.Поражающее воздействие техногенных взрывов

- •Техногенная химическая авария и аварийно химически опасные вещества

- •2.3.1.Особенности заражения местности, воды, продовольствия при авариях на химически опасных объектах.

- •2.3.1.1.Планирование мероприятий по защите от сильнодействующих ядовитых веществ.

- •2.3.1.2.Организация ликвидации последствия химически опасных аварий.

- •Радиационная авария, ионизирующее излучение и радионуклиды

- •2.4.1.Дозовые характеристики ионизирующих излучений и факторы воздействия

- •2.4.2.Воздействие ионизирующих излучений на человека

- •2.4.3.Защита населения в условиях радиационных аварий

- •Гидродинамические аварии

- •3.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.

- •3.1.Оползни.

- •3.1.1. Характеристика оползней.

- •3.1.2.Прогнозирование оползней.

- •3.1.3.Мероприятия по уменьшению последствий оползней.

- •3.1.4.Рекомендации по действиям населения.

- •3.2.Ураганы.

- •3.2.1.Прогнозирование ураганов и бурь.

- •3.2.2.Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь.

- •3.2.3.Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения урагана или бури.

- •3.3.Смерчи.

- •3.3.1.Прогнозирование смерчей.

- •3.4.Наводнения.

- •3.4.1.Прогнозирование наводнений.

- •3.4.2.Мероприятия по уменьшению последствий наводнений.

- •3.4.3.Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения наводнений.

- •3.5.Лесные пожары.

- •3.5.1.Классификация лесных пожаров.

- •3.5.2.Прогнозирование лесных пожаров и их последствий.

- •3.5.3.Пути сокращения лесопотерь.

- •3.5.4.Организация тушения лесных пожаров.

- •3.5.5.Рекомендации по защите населения при лесных пожарах.

- •4. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

- •Военные чрезвычайные ситуации и гражданская оборона

- •5.1. Общие вопросы

- •5.2. Планирование мероприятий гражданской обороны

- •6.Управление безопасностью в чрезвычайных ситуациях

- •6.1.Правовые основы безопасности в чрезвычайных ситуациях

- •6.2.Организационные основы безопасности в чрезвычайных ситуациях

2.1.1.3. Горение жидкостей

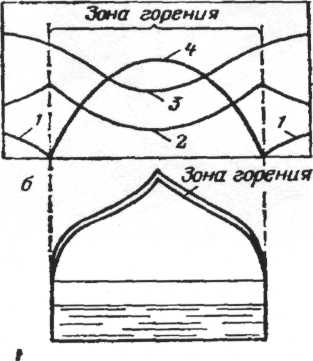

Горение жидкостей представляет собой сложный физико-химический процесс, протекающий при взаимном влиянии кинетических, тепловых и гидродинамических явлений. Горение жидкостей происходит в газовой фазе. В результате испарения над поверхностью жидкости образуется паровая струя, смешение и химическое взаимодействие которой с кислородом воздуха обеспечивает формирование зоны горения. Упрощенная схема диффузионного пламени показана на рис. 1.5. Зоной горения является тонкий светящийся слой газов, в который с поверхности жидкости поступают горючие пары, а из воздуха диффундирует кислород. Образующаяся стехиометрическая смесь сгорает в доли секунды. На рис. 1.5 показана качественная картина распределения газов и паров в диффузионном пламени. Кривая 1 характеризует распределение кислорода, кривая 2—продуктов горения, кривая 3—азота, кривая 4—паров горючего. Поскольку скорость химического превращения в зоне горения в рассматриваемом случае зависит от скорости поступления реагирующих компонентов к поверхности пламени путем молекулярной или конвективной диффузии, процесс горения жидкостей называют диффузионным горением.

Форма и размеры пламени жидкостей существенно зависят от диаметра резервуара, в котором происходит горение. Высота пламени растет с увеличением диаметра резервуара. Пламя жидкостей в горелках с малым диаметром является ламинарным, резерву арах – турбулентным.

|

|

Рис.1.5. Схема диффузионного пламени: а – распределение концентраций паров и газов в пламени; б – диффузионное пламя |

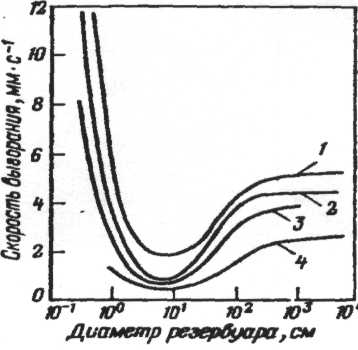

Рис.1.6. Зависимость скорости выгорания от диаметра резервуара: 1– бензин; 2– керосин; 3–дизельное топливо; 4– нефть |

Пламя над поверхностью горючей жидкости устойчиво, если к нему с определенной скоростью подводятся пары горючего и кислорода. Скорость поступления горючего зависит от давления его паров над поверхностью жидкости, а следовательно, и от ее температуры. Тв наименьшая температура жидкости, при которой возникшее пламя не погаснет, называется температурой воспламенения.

В.И. Блинов установил, что температура воспламенения определяется зависимостью [3|

![]()

где рв— давление насыщенных паров жидкости при температуре воспламенения; А — постоянная прибора; До — коэффициент диффузии пара в воздух; β— стехиометрический коэффициент кислорода.

Выгорание жидкостей. Процесс выгорания жидкостей характеризуется скоростью выгорания. Скорость выгорания не является физико-химической константой; она зависит от свойств горючей жидкости, диаметра резервуара и условий тепло- и массообмена в зоне пожара. Для всех жидкостей зависимость скорости выгорания от диаметра резервуара имеет общий характер (рис. 1.6) При горении жидкости в горелках разных диаметров реализуются три режима с характерными для каждого из них условиями тепло-и массопереноса: ламинарный (при диаметрах горелок до 10 см), переходный (при диаметрах от 10 до 100 см) и турбулентный (при диаметрах более 100 см). В первых двух режимах передача тепла от факела пламени к поверхности жидкости происходит в основном в результате теплопроводности и конвекции, при третьем становится существенной передача тепла излучением