- •Лекция 7

- •Мероприятия по охране

- •Окружающей среды и рационализации природопользования

- •Экологическое право и его основные источника

- •Государственные органы охраны окружающей среды

- •Управление природопользованием и охраной природы

- •Экономические методы природопользования и охраны окружающей среды

- •Кадастры природных ресурсов

- •Особо охраняемые природные территории (оопт)

- •Экологическая экспертиза

Государственные органы охраны окружающей среды

Государственные органы управления и контроля в области охраны окружающей среды подразделяются на две категории: органы общей и специальной компетенции.

К государственным органам общей компетенция относятся Президент, Федеральное Собрание, Государственная Дума, Правительство, представительные и исполнительные органы власти субъектов федерации, муниципальные органы. Эти органы определяют основные направления природоохранной политики, утверждают экологические программы, обеспечивают экологическую безопасность, устанавливают правовые основы и нормы в пределах своей компетенции, и т.д. Наряду с охраной окружающей природной среды государственные органы этой категории ведают и другими экологическими вопросами, входящих в круг их полномочий.

Государственные органы категории специальной компетенции подразделяются на комплексные, отраслевые и функциональные.

Комплексные органы выполняют все природоохранные задачи или какой-либо их блок. Деятельность требует специальной организации. Для этого необходим независимый от интересов отдельных организаций и отраслей хозяйства орган, способный управлять природопользованием как единым комплексом. В нашей стране впервые такой орган был создан в 1988 г. — Государственный комитет по охране природы СССР, в 1991 г. — Министерство экологии и природных ресурсов РСФСР, впоследствии переименованное в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов России. В 2000 г. функции по рационализации природопользования и охране окружающей среды переданы Министерству природных ресурсов РФ. То есть функция использования природы и ее охрана, к сожалению, вновь сосредоточились в одном органе. В условиях доминирования в стране экономических приоритетов над экологическими такая ситуация представляется крайне нежелательной.

Главными задачами указанного министерства в области рационального природопользования и охраны природы являются: контроль за использованием и охраной всех природных ресурсов; разработка предложений по рационализации природопользования; утверждение стандартов и правил природопользования, обязательных для всех остальных министерств и ведомств, и контроль за их соблюдением; руководство заповедным делом и ведение общегосударственной Красной книги; распространение экологических знаний среди населения; государственная экологическая экспертиза всех крупных строек и проектов; организация экологического мониторинга и др.

К комплексным органам управления относятся также:

Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава РФ (Санэпиднадзор РФ) — координатор деятельности всех ведомств и организаций в области санитарной охраны через систему территориальных органов (санэпидстанций и инспекций);

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) — осуществляет экологический контроль за состоянием окружающей природной среды, информирует население об изменениях в окружающей среде с помощью широкой сети наблюдательных пунктов и др.;

— Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — обеспечивает безопасность людей в условиях экстремальной ситуации, стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф.

Отраслевые органы (Роскомзем, Рослесхоз, Госкомрыболов-ство, Минсельхоз России) выполняют функции управления и надзора по охране и использованию отдельных видов природных ресурсов и объектов.

Функциональные органы выполняют одну или несколько родственных функций в отношении природных объектов: Минатом России (обеспечение ядерной и радиационной безопасности); Госгортехнадзор России (контроль за использованием недр); Минздрав России (санитарно-эпидемиологический контроль) МВД России (охрана атмосферного воздуха от загрязнения транспортными средствами, санитарно-экологическая служба муниципальной милиции).

В настоящее время загрязнение среды и нарушение экологического равновесия приобрело глобальные масштабы. В связи с этим возникла неотложная необходимость международного сотрудничества в целях предотвращения глобальной экологической катастрофы. Поэтому, помимо государственных существуют и международные органы управления природопользованием и охраной природы. Это Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Программа (комитет) ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный фонд дикой природы (ВВФ) и др. Экономика природопользования и ее основные задачи.

Экономика природопользования — раздел экономики, изучающий главным образом вопросы экономической (в ряде случаев и внеэкономической) оценки природных ресурсов и ущербов от загрязнения среды.

Задачи экономики природопользования следующие.

Экономическая (и внеэкономическая) оценка природных ресурсов.

Определение экономического (и внеэкономического) ущерба, наносимого народному хозяйству в результате нерационального природопользования, и величины затрат, необходимых для ликвидации его последствий.

Выбор наиболее эффективных вариантов использования приводных ресурсов и природоохранной деятельности, оценка абсолютной и относительной эффективности природоохранных затрат.

Разработка экономических методов управления природоохранной деятельностью, материального стимулирования охраны окружающей среды.

Оценка природных ресурсов. Каждый природный ресурс обладает определенной ценностью для человека (экономической, экологической, культурной и т.д.). Эта ценность отражается суммой экономической и внеэкономической оценок.

Экономическая оценка природных ресурсов — определение их общественной полезности, т.е. вклада данного ресурса (его единицы) = повышение уровня удовлетворения человеческих потребностей через производство или потребление. В узкоэкономическом смысле — денежное выражение народнохозяйственной ценности природных ресурсов.

Внеэкономическая оценка природных ресурсов — определение экологической, здравоохранительной, социальной, социально-психологической (моральной и культурной), религиозно-культовой и иной ценности природного ресурса, обычно не выражаемой в экономических показателях, либо условно выраженная в деньгах как сумма, которой готово и может пожертвовать общество для сохранения природных ресурсов.

Задачи, стоящие перед экономикой природопользования, можно решить, только дав правильную экономическую оценку природным ресурсам.

Экономическая оценка природных ресурсов выполняет две функции учетную (показывает, каким национальным богатством обладает страна, на что можно рассчитывать в развитии производства) и стимулирующую (создает основу для введения платы за эксплуатацию природных ресурсов с учетом ущерба и его возмещения в случае их нерационального использования).

Экономическая оценка природных ресурсов представляет собой очень сложную научную и практическую проблему. Дело в том, что стоимость любой вещи определяется затратами труда на ее изготовление, а природные ресурсы являются продуктами природы, а не человека. Однако в их разведку, освоение, охрану и воспроизводство труд вкладывается, т.е. создается стоимость.

В настоящее время существуют две основные концепции оценки природных ресурсов: затратная и рентная.

При затратной концепции учитываются расходы на освоение природных ресурсов, а качество природных благ, их полезность выступают как дополнительных фактор меры ценности.

При рентной концепции исчисляется дифференциальная рента, т.е. разная величина дохода, получаемая при эксплуатации природных ресурсов различного качества и местоположения (например, земель высоко- и низкоплодородных, расположенных далеко или близко от транспортных путей и т.д.).

При экономической оценке природных ресурсов очень важно найти компромиссное решение с учетом обоих подходов. От его разумности будет зависеть:

выбор очередности и вариантов использования природных ресурсов в народном хозяйстве;

оценка ущерба от их нерационального использования и эффективности природоохранных затрат;

действенность мер по стимулированию рационализации природопользования, обоснованность размеров платы за использование природных ресурсов;

прибыльность экспорта природных ресурсов;

справедливое распределение прибыли, получаемой на совместных предприятиях.

Ущербы при нерациональном природопользовании. В природопользовании под ущербом понимают фактические или возможные экономические и социальные потери в результате изменения природной среды под воздействием хозяйственной деятельности человека.

Ущербы в природопользовании классифицируют на исчислимые (экономические и социально-экономические) и условно-исчислимые (социальные и экологические). В качестве примера приведем классификацию ущербов в результате загрязнения атмосферы.

I. Исчислимые:

а) экономические: — потери вследствие недополучения промышленной и сельскохозяйственной продукции;

потери вследствие снижения продуктивности биогеоценозов;

потери вследствие снижения производительности труда, вызванного ростом заболеваемости;

потери сырья, топлива и материалов в связи с выбросами;

затраты на ликвидацию последствий от загрязнения;

затраты на восстановление или поддержания равновесия в экосистемах;

затраты вследствие сокращения срока службы зданий и сооружений;

б) социально-экономические:

затраты в области здравоохранения;

затраты на сохранение рекреационных ресурсов;

потери вследствие миграции, вызванной ухудшением качества среды;

дополнительные затраты на отдых.

II. Условно исчислимые (практически не поддающиеся количественной оценке):

а) социальные:

затраты эстетический ущерб от деградации ландшафтов;

увеличение смертности, патологических изменений в организме людей;

психологический ущерб вследствие неудовлетворенности населения качеством среды;

б) экологические: необратимые разрушения уникальных экосистем, исчезновение видов, генетический ущерб.

Под экономическим ущербом, наносимым окружающей среде, понимаются выраженные в стоимостной форме фактические и возможные убытки, причиняемые народному хозяйству загрязнениями, или дополнительные затраты на компенсацию этих убытков.

Экономический эффект природоохранного мероприятия выражается величиной годового экономического ущерба от загрязнения среды, предотвращаемого благодаря этим мероприятиям, или суммой предотвращаемых ущербов и годового прироста дохода от улучшения производственных результатов вследствие проведения природоохранных мероприятий.

Предотвращаемый экономический ущерб от загрязнения среды равен разности между величиной ущерба, который имел место до осуществления реализованного мероприятия, и остаточного ущерба селе проведения этого мероприятия.

Эффективность природопользования и природоохранных мероприятий. Эффективность (в общем смысле) — отношение полезного действия (эффекта) к затраченным усилиям.

Эффективность природопользования — эколого-социально-экономическая результативность использования природных ресурсов и эксплуатации природной среды. При этом следует рассматривать не отдельные формы природопользования, которые в некоторых случаях могут быть псевдоубыточными (например, создание заповедников), а их комплекс, проводя соответствующее моделирование и расчеты.

Эффективность природоохранных мероприятий — эколого-социально-экономическая результативность проведения тех или иных природоохранных мероприятий. Эффективность природоохранных мероприятий рассчитывается по формуле:

Эпом = У / 3,

где Эпом — эффективность природоохранных мероприятий; У — сумма уменьшений ущербов; 3 — годовые затраты на осуществление природоохранных мероприятий.

Практическое определение ущербов, а, следовательно, и эффективности природоохранных мероприятий — очень сложная задача.

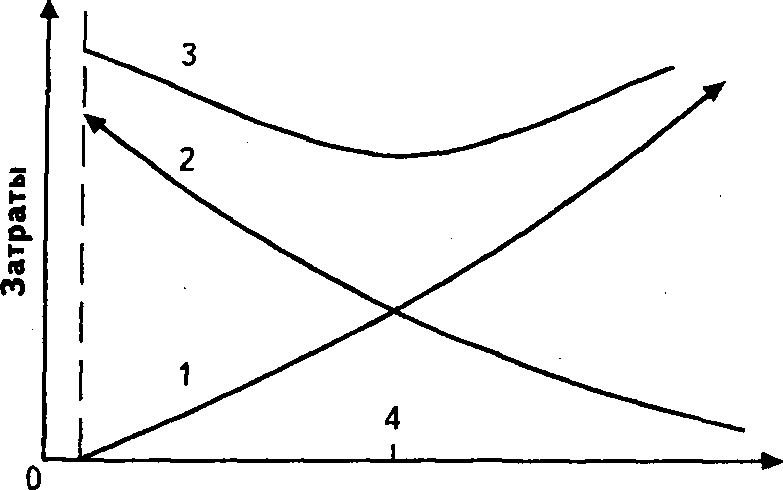

Рис.

25. Соотношение экологического (в точке

ПДК) и экономического (в точке 4

— наименьших

суммарных затрат) оптимумов вложения

средств в природоохранную деятельность:

Рис.

25. Соотношение экологического (в точке

ПДК) и экономического (в точке 4

— наименьших

суммарных затрат) оптимумов вложения

средств в природоохранную деятельность:

1 — кривая расходов на ликвидацию ущерба от загрязнений;

2 — кривая затрат на природоохранную деятельность, т.е. на предотвращение ущерба от загрязнения; 3 — суммарные затраты.

В каждый момент времени общество несет затраты, складывающиеся из средств, затраченных на предотвращение загрязнения (и вызываемого им ущерба) и ликвидацию последствий от тех загрязнений, которых не удалось избежать. Чем больше средств вкладывается в природоохранную деятельность (кривая 2), тем меньше их понадобится для ликвидации ущерба от загрязнения окружающей среды (кривая 1), и наоборот. При этом общая сумма затрат будет наименьшей при таком уровне загрязнения окружающей среды (точка 4), при котором первые затраты равны вторым.

Природоохранная деятельность требует очень больших средств. Например, стоимость природоохранного оборудования может составлять 30 % и более от стоимости всего оборудования на предприятии. Однако затраты на охрану природы обязательны.

На рисунке видно, когда эффективность природоохранных мероприятий максимальна. Это точка 4 — так называемый экономический оптимум. В этой точке сумма ущербов равна расходам на природоохранную деятельность. Для поддержания экономического оптимума уровень природоохранных затрат должен составлять около 8—10 % от ВНП (валового национального продукта). В нашей стране суммы ущерба составляют приблизительно 8—9 %, расходы на охрану природы — только 1 %. Если положение вещей не изменится, то результатом будет экологическая катастрофа.

Еще больше средств нужно для достижения экологического оптимума (точка ПДК). При этом затраты на природоохранную деятельность должны быть такими, чтобы ущерба не возникало вообще.

Расчет экономического эффекта природоохранных мероприятий основывается на сопоставлении затрат на их осуществление с экономическим результатом, достигнутым благодаря этим мероприятиям. Этот результат выражается величиной ликвидированного или предотвращенного экономического ущерба от нарушения или потерь ресурса.

Превышение экономического результата над затратами на его достижение свидетельствует об экономической эффективности природоохранного мероприятия. Разность между результатом и затратами характеризует экономический эффект.