- •Часть 2 электротехнология

- •2.1. Электротехнология в сельскохозяйственном производстве

- •2.1.1. Электротехнология как наука и область техники

- •2.1.2. Характеристика разделов курса, современное состояние, тенденции развития

- •2.1.3. Энергетический баланс сельского хозяйства. Технологические процессы основных и вспомогательных производств

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.2. Энергетические основы электротехнологии

- •2.2.1. Характеристика электромагнитного поля как носителя энергии. Его частные формы

- •2 2.2 Поглощение и превращение энергии электромагнитного поля в различных средах

- •2.2.3. Энергетические балансы систем при преобразованиях энергии

- •2.3. Основы теории и расчетов электротермических установок

- •2.3.1. Преобразование электрической энергии '

- •2.3.2. Оценка динамики электронагрева

- •2.3,3. Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок

- •2.3.4. Виды расчета электронагревательных

- •2.3.5. Определение мощности эну

- •2.3.6. Расчет тепловой изоляции

- •2.3.7. Вторичные источники питания для установок электротехнологии. Выбор. Правила безопасности

- •2.1. Основные технические данные трехфазных силовых трансформаторов

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.4. Электротермическое оборудование для сельского хозяйства

- •2.4.1. Электродные водонагреватели и котлы

- •2.4.2. Элементные водонагреватели

- •2.4. Таблица токовых нагрузок

- •2.7. Технические характеристики проточных элементных водонагревателей

- •2.4.3. Электрические парогенераторы и пароводонагреватели

- •С аккумулированием теплоты. Электрокотельные

- •2.4.5. Электрокалориферные установки

- •2.4.6. Приточно-вытяжные установки пву

- •2.4.7. Мобильный электротермический обеззараживатель почвы

- •2.4.8. Электроподогреватели воздуха для установок активного вентилирования сена и сыпучих материалов

- •2.4.9. Средства локального обогрева в сельскохозяйственных помещениях

- •2.4.10. Бытовые электронагревательные приборы

- •Электротепловой установки кэту-1800/12,5:

- •2.17. Технические характеристики водонагревателей вэб

- •2.19. Технические характеристики бытовых фенов

- •2.18. Технические характеристики приборов «мягкой теплоты»

- •2.20. Технические характеристики электротепловентиляторов

- •2.21. Технические данные приборов «Молния»

- •2.4.11. Электротермическое оборудование предприятий общественного питания

- •2.22. Технические характеристики посудомоечных машин

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.5. Энергосберегающее электротеплоутилизационное и другое электротехнологическое оборудование

- •2.5.1. Оборудование для обеспечения микроклимата в животноводческих помещениях

- •2.5.2. Энергосберегающее электротеплоутилизационное оборудование эко, утф-12 и «агровент»

- •2.5.3. Кондиционеры

- •2.5.4. Тепловые насосы

- •2.5.5. Установки электроконтактного нагрева

- •2.5.6. Установки электродугового нагрева

- •2.5.7. Установки индукционного нагрева

- •2.5.8. Установки диэлектрического нагрева

- •2.6. Специальные виды электротехнологии 2.6.1. Обработка электрическим током

- •2.6.2. Электроимпульсная технология и ее особенности

- •4 Батареи напряжением 45 в, включенные последовательно, или сеть 50 Гц 220 в 11,5 1...2 8...10

- •2.6.3. Применение сильных электрических полей. Электронно-ионная технология

- •2.6.4. Ультразвуковая технология

- •2.6.5. Применение магнитных полей

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.7. Проектирование электротехнологического

- •2.7.1. Основные задачи расчета и проектирования электротехнологических установок

- •2.7.2. Технико-экономическая оптимизация технологических решений

- •Затрат на тепловую изоляцию от ее толщины

- •2.7.4. Рекомендации по экономии электроэнергии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Часть 2. Электротехнология ну

- •2.1. Электротехнология в сельскохозяйственном производстве 129

- •Электротехнология как наука и область техники , 129

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте электротехнологию как науку и область техники. 2. Какие вопросы изучают в «Электротехнологии»? 3. Как выглядит энергетический баланс в сельском хозяйстве? 4. Приведите примеры использования электротехнологических процессов в основных и вспомогательных областях сельскохозяйственного производства.

2.2. Энергетические основы электротехнологии

2.2.1. Характеристика электромагнитного поля как носителя энергии. Его частные формы

Реализацию большинства процессов электротехнологии связывают прежде всего с проявлением электромагнитного поля. Распространение электромагнитного поля сопровождается движением электромагнитной энергии, представляющей собой сумму энергий электрического и магнитного полей. Любое изменение электрического или магнитного полей влечет за собой превращение электрической энергии в магнитную или магнитной в электрическую.

Электромагнитное поле проявляется в различных формах: электрического или магнитного поля, электромагнитных волн,

134

электрического тока и др. Каждая из этих форм несет соответствующую ей энергию: электростатическую, магнитную, электромагнитную, электрическую. Наибольшее практическое применение получила электрическая энергия из-за относительной простоты ее производства, передачи и преобразования в другие электрические и неэлектрические виды.

Энергия электромагнитного поля обладает способностью поглощаться в различных средах и превращаться в тепловую, механическую, химическую или биологическую энергии. Воздействие их на предметы труда в сельскохозяйственных процессах и определяет эффективность электротехнологии.

Движение энергии в электромагнитном поле характеризуется вектором Пойнтинга

![]()

представляющим собой поток энергии, В ■ А/м2, проходящий в единицу времени через единичную площадь поверхности перпен дикулярно направлению движения энергии. В выражении (2.1) Ё — напряженность электрического поля, В/м; Н — напряжен ность магнитного поля, А/м. — —

Направление вектора П перпендикулярно векторам Е и Н и совпадает с направлением движения энергии.

Мощность поглощенной электромагнитной энергии, поступающей в единицу времени в некоторый объем нагреваемого тела, ограниченный поверхностью Г,

![]() (2.2)

(2.2)

С некоторой погрешностью можно также записать, что полная мощность, В • А, при нагреве тела

![]() (2.3)

(2.3)

где Р— активная мощность, расходуемая на нагрев тела, Вт; <2 — реактивная мощность, вар.

2 2.2 Поглощение и превращение энергии электромагнитного поля в различных средах

Превращение энергии электромагнитного поля в другие виды происходит при ее поглощении различными средами. Интенсивность поглощения зависит от электрофизических свойств сред и частоты поля. Необходимое условие поглощения — это наличие в веществе тела свободных или связанных элементарных электри-

135

ческих

зарядов, имеющих собственную частоту

колебаний, мало | отличающуюся

от частоты колебаний поля. Поглощение

энергии !

поля

будет тем больше, чем ближе собственная

частота колебаний частиц

тела к частоте колебаний поля.

ческих

зарядов, имеющих собственную частоту

колебаний, мало | отличающуюся

от частоты колебаний поля. Поглощение

энергии !

поля

будет тем больше, чем ближе собственная

частота колебаний частиц

тела к частоте колебаний поля.

В проводниках при низких частотах поля приходят в движение свободные электроны и ионы, в результате образуется ток электронной или ионной проводимости. Связанные заряды металлов слабо реагируют на низкие частоты, а электромагнитные волны частотой выше 1 МГц отражаются металлическими телами. В диэлектриках приемниками электромагнитной энергии на высоких частотах становятся связанные заряды, образуя токи электрического смещения и т. д.

Поток энергии, определяемый вектором Пойнтинга, представляет собой функцию расстояния 2 от поверхности поглощающей среды и убывает (ослабляется') по чк-сттнр.тшальному закону:

![]()

![]() (2.4)

(2.4)

где 8е — мощность потока энергии на поверхности среды, В • А/и2; К— коэффициент затухания волны, м~'.

Таким образом, интенсивность затухания волны и, следовательно, поглощение энергии, определяются коэффициентом затухания К, зависящим от электрофизических свойств среды и частоты поля.

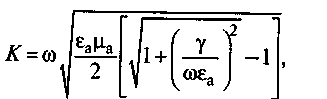

Для поглощающих сред коэффициент

(2.5)

(2.5)

где со — угловая скорость поля, рад/с, со = 2к/, еа— абсолютная диэлектрическая проницаемость вещества, Ф/м; ца — абсолютная магнитная проницаемость вещества, Г/м; у—удельная электрическая проводимость, См/м.

Для металлов

![]() (2.6)

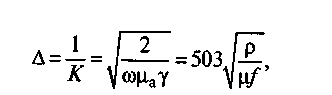

Величина

(2.6)

Величина

(2.7)

(2.7)

где ц — относительная магнитная проницаемость материала; щ, = ццо, но — магнитная постоянная, Г/м, но = 4л • 10~7; р — удельное электрическое сопротивление материала, Ом • м, р = 1/у,

136

носит название глубины проникновения поля (или тока) в проводящую среду. Она определяет расстояние от поверхности в глубь тела, _в конце которого амплитуда плотности тока (или векторы Е и Н) убывает в е = 2,7 раза.

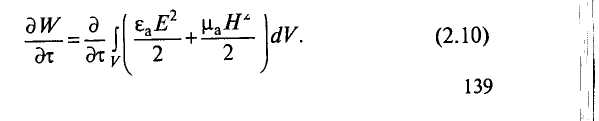

Превращение поглощенной электромагнитной энергии в другие виды происходит в результате взаимодействий электрических и магнитных полей с элементарными частицами тел (сред), с наведенными (индуцируемыми) в средах токами, с электрически заряженными телами и т. д.

Следует отметить проявление указанных электрофизических факторов в природе (особенно при грозовых явлениях), а также воздействие электромагнитного поля на биологические объекты и системы, что способствует энергетическим взаимопревращениям в живых организмах.

Таким образом, можно сказать, что результат всех указанных взаимопревращений — это различные технологические проявления или действия поля и тока. Основные из них: тепловое, магнитное, механическое (благодаря механическим силам поля), химическое, биологическое действия тока. Разделение на действия тока и поля часто проводят условно, но во всех случаях первопричиной служит электромагнитное поле.

Рассмотрим эти технологические действия тока несколько подробнее.

Тепловое, или термическое, действие тока. Оно проявляется в электронагреве тел (сред). Электронагрев происходит в результате поглощения веществом электромагнитной энергии. Под воздействием электромагнитного поля свободные или связанные заряды вещества совершают различного рода перемещения. При этом заряды сталкиваются с нейтральными атомами, молекулами или зарядами противоположного знака и отдают им часть своего приобретенного в магнитном поле запаса кинетической энергии. В результате тепловое движение вещества усиливается, что проявляется в повышении температуры вещества.

Однако это самая общая картина электронагрева. Вспомним, что электромагнитное поле включает в себя две составляющие. В одних случаях основным может быть электрическое поле, а магнитное выражено незначительно. В других случаях — наоборот. В третьих — обе части электромагнитного поля представлены весьма

заметно.

По характеру проводимости нагреваемые вещества подразделяют на проводники, полупроводники, диэлектрики. Носителями зарядов в веществе могут быть электроны, ионы. Способ подвода электромагнитной энергии к веществу может быть различным.

В зависимости от сочетаний всех указанных условий различают способы электронагрева, отличающиеся конкретным механизмом

137

![]()

![]()

Электронагрев сопротивлением состоит в том, что при протекании электрического тока по проводникам, включенным в электрическую цепь, в них выделяется теплота. Способ этот наиболее распространен. Вспомним водонагреватели на закрытых трубчатых нагревателях, электрокалориферы; в быту — электроплитки, электросамовары, тефали, утюги и т. д.

Дуговой электронагрев заключается в том, что теплота выделяется в электрической дуге, горящей в газовой среде. В сельскохозяйственном производстве этот вид нагрева применяют в электросварочных установках; в промышленности, кроме этого в электродуговых печах. Отдельно можно отметить плазмотроны, о которых говорилось выше.

Индукционный нагрев состоит в том, что металлические изделия, главным образом проводники первого рода, нагреваются вихревыми токами, которые наводятся (индуктируются) в проводниках при помещении их в переменное магнитное поле. В сельском хозяйстве этот способ нагрева применяют для нагрева и закалки деталей в ремонтном производстве, для нагрева воздуха, почвы, сухих строительных смесей при их хранении, обогрева пола, стен и производственных помещений в целом, косвенного подогрева воды и т. п.

Диэлектрический нагрев заключается в том, что диэлектрики и полупроводники, помещенные в переменное электрическое поле, нагреваются за счет перемещения электрических зарядов при наличии электрической поляризации. Наиболее яркий пример применения этого способа — установки УВЧ, которые используют для сушки древесины, сельскохозяйственных материалов и продуктов, а также их дезинсекции.

Магнитное действие тока. Оно отражает неразрывную связь электрических и магнитных явлений — протекание тока всегда сопровождается возникновением магнитного поля. На использовании взаимодействия магнитных полей и электрического тока и их взаимопревращении основан электромеханический метод преобразования электрической энергии в электродвигателях, тяговых электромагнитах, линейных двигателях и т. д. Магнитные поля используют и непосредственно в технологических процессах для изменения структуры и свойств неживой и живой материи, воздействуя на нее на молекулярном уровне.

Механическое действие тока. В отличие от электродвижущих сил, действующих на элементарные заряды внутри тел, механическое действие тока на заряженные материалы, проводники с током, электро- и магнитострикционные тела проявляется в виде работы по перемещению тел или изменению их объема и плотности.

138

Химическое действие тока. Оно состоит в том, что его протекание в проводниках второго рода с ионной проводимостью сопровождается электролизом — окислительно-восстановительными реакциями на электродах, в результате которых могут быть получены вещества с новыми химическими свойствами.

Биологическое действие тока. Это действие, как уже говорилось, заключается в том, что ток (или поле) влияет на протекание жизненных процессов в биологических объектах, причем это влияние может быть как стимулирующим, так и угнетающим.

Биологическое действие электрического поля зависит от его параметров, в частности напряженности поля Е, частоты со, плотности тока /, формы образуемого магнитного потока Ф, времени воздействия -г. Для каждого объекта нужны свои параметры поля и режимы воздействия.