- •Внутривидовая борьба за существование

- •Межвидовая борьба за существование

- •Борьба с абиотическими условиями

- •Гипотеза академика а.И. Опарина

- •Замечания к теории происхождения жизни и возникновении биосферы

- •Некоторые будущие направления изучения происхождения жизни

- •Геологическая история Земли. История развития Земли в мезозое и кайнозое

- •1.История развития Земли в мезозое.

- •2.История развития Земли в кайнозое.

- •Становление экологии как науки

- •Современная экология

Ответ №28

Генная (изменение структуры гена)

– изменение ДНК

– нарушение порядка нуклеотидов

Геномные (изменение количества хромосом в кариотипе)

Хромосомные (изменение структуры хромосом)

– потеря участка хромосом

– удвоение фрагмента хромосом

– поворот части хромосом на 180

Факторы, способные вызывать мутации, называют мутагенными. Их подразделяют на физические, химические, биологические. Для вас задание – распределите понятия по данным факторам. ( на доске записаны понятия: излучение, формалин, температура, лекарства, вирусы, аналоги азотистых оснований, бактерии).

Изменчивость есть процесс, отражающий взаимосвязь организма со средой. С генетической точки зрения изменчивость представляет собой результат реакции генотипа в процессе индивидуального развития организма на условия внешней среды. Изменчивость организмов является одним из главных факторов эволюций. Она служит источником для искусственного и естественного отборов. Биологи различают наследственную и ненаследственную изменчивость. К наследственной изменчивости относят такие изменения признаков организма, которые определяются генотипом и сохраняются в ряду поколений. К ненаследственной изменчивости, которую Дарвин назвал определенной, а теперь называют модификационной, или фенотипической, изменчивостью, относят изменения признаков организма; не сохраняющиеся при половом размножении. Наследственная изменчивость представляет собой изменение генотипа, ненаследственная изменчивость — изменение фенотипа организма. В течение индивидуальной жизни организма под влиянием факторов внешней среды у него могут возникать два типа изменений: в одном случае изменяется функционирование, действие генов в процессе формирования признаков, в другом — сам генотип. Мы познакомились с наследственной изменчивостью, возникающей в результате комбинаций генов и их взаимодействия. Комбинация генов осуществляется на основе двух процессов: 1) независимого распределения хромосом в мейозе и их случайного сочетания при оплодотворении; 2) Перекреста хромосом и рекомбинаций генов. Наследственную изменчивость, обусловленную комбинацией и рекомбинацией генов, принято называть комбинативной изменчивостью. При данном типе изменчивости сами гены не изменяются, изменяются их сочетание и характер взаимодействия в системе генотипа. Однако данный тип наследственной изменчивости следует рассматривать как вторичное явление, а первичным следует считать мутационное изменение гена. Источником для естественного отбора являются наследственные изменения — как мутации генов, так и их рекомбинации. Модификационная изменчивость играет ограниченную роль в органической эволюции. Так, если взять вегетативные побеги от одного и того же растения, например земляники, и выращивать их в различных условиях влажности, температуры, освещенности, на разных почвах, то несмотря на одинаковый генотип, они окажутся различными. Действием разных экстремальных факторов у них можно вызвать еще большие различия. Однако семена, собранные с таких растений и высеянные в одинаковых условиях, дадут однотипное потомство, если не в первом, то в последующих поколениях. Изменения признаков организма, вызванные действием факторов среды в онтогенезе, исчезают со смертью организма. Вместе с тем способность к подобного рода изменениям, ограниченная пределами нормы реакции генотипа организма, имеет важное эволюционное-значение. Как показали А. П. Владимирский в 20-х годах, В. С. Кирпичников и И. И. Шмальгаузен в 30-х годах, в том случае, когда модификационные изменения приспособительного значения возникают при постоянно действующих в ряду поколений факторах среды, которые способны вызывать мутации, определяющие такие же изменения, может создаться впечатление наследственного закрепления модификаций. Мутационные изменения обязательно связаны с реорганизацией воспроизводящихся структур половых и соматических клеток. Коренное отличие мутаций от модификаций сводится к тому, что мутации могут точно воспроизводиться в длительном ряду клеточных поколений, независимо от условии среды, в которой осуществляется онтогенез. Это объясняется тем, что возникновение мутаций связано с изменением уникальных структур клетки — хромосоме. По вопросу о роли изменчивости в эволюции шла длительная дискуссия в биологии в связи с проблемой наследования так называемых благоприобретенных признаков, выдвинутой Ж. Ламарком в 1809 г., отчасти принятой Ч. Дарвиным и поддерживаемой еще до сих пор рядом биологов. Но абсолютное большинство ученых саму постановку данной проблемы считало ненаучной. При этом необходимо сказать, что представление о том, будто наследственные изменения в организме возникают адекватно действию фактора среды, совершенно абсурдно. Мутации происходят в самых различных направлениях; они не могут быть приспособительными для самого организма, поскольку возникают в единичных клетках И их действие реализуется только в потомстве. Не фактор, вызвавший мутацию, а только отбор оценивает приспособительное знание мутации. Поскольку направление и темп эволюции определяются естественным отбором, а последний контролируется многими факторами внутренней и внешней среды, создается ложное представление об изначальной адекватной целесообразности наследственной изменчивости. Отбор на основе единичных мутаций «конструирует» системы генотипов, отвечающих требованиям тех постоянно действующих условий, в которых существует вид. Термин «мутация» впервые был предложен Г. де Фризом в его классическом труде «Мутационная теория» (1901 —1903гг.). Мутацией он назвал явление скачкообразного, прерывного изменения наследственного признака. Основные положения теории де Фриза до сих пор не утратили своего значения, и поэтому их следует здесь привести: 1) мутация возникает внезапно, без всяких переходов; 2) новые формы вполне константны, т. е. устойчивы; 3) мутации в отличие от ненаследственных изменений (флуктуаций) не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг среднего типа (моды). Мутации являются качественными изменениями; 4) мутации идут в разных направлениях, они могут быть как полезными, так и вредными; 5) выявление мутаций зависит от количества особей, проанализированных для обнаружения мутаций; 6) одни и те же мутации могут возникать повторно. Однако Г. де Фриз допустил принципиальную ошибку, противопоставив теорию мутаций теории естественного отбора. Он неправильно считал, что мутации могут сразу давать новые виды, приспособленные к внешней среде, без участия отбора. На самом деле мутации являются лишь источником наследственных изменений, служащих материалом для отбора. Как мы убедимся дальше, мутация гена оценивается отбором только в системе генотипа. Ошибка Г. де Фриза связана, отчасти с тем, что изучавшиеся им мутации у энотеры (Oenothera Lamarciana) впоследствии оказались результатом расщепления сложного гибрида. Но нельзя не восхищаться тем научным предвидением, которое сделал Г. де Фриз в отношении формулирования основных положений мутационной теории и ее значения для селекции. Еще в 1901 г. он писал: «…мутация, само мутирование должно стать объектом исследования. И если нам когда-нибудь удастся выяснить законы мутирования, то не только наш взгляд на взаимное родство живущих ныне организмов станет гораздо глубже, но мы смеем также надеяться, что должна открыться возможность так же хорошо владеть мутабильностью, как селекционер господствует над изменяемостью, вариабильностью. Конечно, к этому мы придем постепенно, овладевая отдельными мутациями, и это также принесет много пользы сельскохозяйственной и садовой практике. Многое, что кажется теперь недостижимым, окажется в нашей власти, если только нам удастся познать законы, на которых основывается мутирование видов. Очевидно, здесь нас ждет необозримое поле настойчивой работы высокого значения как для науки, так и для практики. Это многообещающая область господства над мутациями». Как мы убедимся дальше, современное естествознание стоит на пороге познания механизма мутации генов. Теория мутаций могла развиваться только после открытия законов Менделя и установленных в опытах школы Моргана закономерностей сцепления генов и их рекомбинации в результате кроссинговера. Только с момента установления наследственной дискретности хромосом, теория мутаций получила базу для научного исследования. Хотя в настоящее время вопрос о природе гена выяснен не окончательно, тем не менее прочно установлен ряд общих закономерностей мутирования гена. Мутации генов возникают у всех классов и типов животных, высших и низших растений, многоклеточных и одноклеточных организмов, у бактерий и вирусов. Мутационная изменчивость как процесс качественных скачкообразных изменений является всеобщей для всех органических форм. Чисто условно мутационный процесс делят на спонтанный и индуцированный. В тех случаях, когда мутации возникают под влиянием обычных природных факторов внешней среды или в результате физиологических и биохимических изменений в самом организме, их относят к спонтанным мутациям. Мутации, возникающие под влиянием специальных воздействий (ионизирующей радиации, химических веществ, экстремальных условий и т. д.), называют индуцированными. Принципиальных различий между спонтанными и индуцированными мутациями нет, но изучение последних подводит биологов к овладению наследственной изменчивостью и разгадке тайны гена.

2. Изменчивость как процесс. В этом значении термин «изменчивость» служит для обозначения изменения биологического объекта во времени. В этом случае изменчивость отражает развитие особи, отличие потомков от родителей.

Любая наблюдаемая изменчивость является фенотипической. В свою очередь, фенотипическая, или общая изменчивость включает три компонента:

– Наследственная (генетическая, или генотипическая изменчивость) – в значительной мере обусловлена влиянием генетических факторов. Например, в сходных условиях выращивается несколько сортов одного вида растений. Тогда различия между результатами эксперимента (например, урожайность) обусловлены генетическими особенностями каждого сорта. В основе генетической изменчивости лежит мутационная и комбинативная изменчивость.

– Ненаследственная (модификационная) изменчивость – в значительной мере обусловлена действием негенетических (экзогенных) факторов. Например, один сорт растений выращивается в разных условиях. Тогда различия между результатами эксперимента (например, урожайность) обусловлены влиянием условий выращивания растений.

Ответ №29

Одомашнивание как первый этап селекции. Все современные домашние животные и культурные растения произошли от диких предков. Процесс превращения диких животных и растений в культурные формы называют одомашниванием. Главным фактором одомашнивания служит искусственный отбор организмов, отвечающих требованиям человека. Если самка первобытного тура — предка современного крупного рогатого скота — продуцировала лишь десятки или сотни килограммов молока, необходимые ей для кормления теленка, то отдельные коровы современных пород дают до 15 000 кг молока за лактацию, т. е. за период между отелами. Для животных, например, первым условием, а вместе с тем и показателем одомашнивания было создание (путем отбора) особей, способных к контактам с человеком, к сосуществованию с ним. Иначе говоря, человек изменял поведение животных, превращая их из диких в домашних. В условиях естественной природы культурные, т. е. одомашненные, формы существовать, как правило, не могут. Уже на первых этапах процесс одомашнивания вызвал резкое повышение изменчивости животных и растений, что создало предпосылки для успешного осуществления искусственного отбора. В результате этого между породами современных домашних животных и сортами растений возникли большие различия. Эти различия во многих случаях превышали различия не только между видами, но и родами. Первые попытки одомашнивания животных и растений предпринимались людьми еще за 20—30 тыс. лет до н. э. Одомашнивание животных началось, вероятно, со случайного выращивания диких животных человеком. Некоторые из этих еще диких животных могли существовать в контакте с человеком и начали размножаться в условиях, созданных для них. Так начался первый этап их одомашнивания. Широкое одомашнивание начинается с VIII—VI тыс. до н. э. Именно тогда человек вовлек в культуру подавляющее большинство животных и растений. Некоторые виды животных и растений были одомашнены значительно позднее. Так, кроликов люди стали разводить лишь в Средневековье, сахарную свеклу стали возделывать как полевое сахарное растение только в XIX в., а мяту — в XX в. В наше время человек для удовлетворения своих потребностей продолжает одомашнивать новые виды животных и растений. Для получения высококачественной пушнины в XX столетии создана новая отрасль животноводства — пушное звероводство. Несомненно, человек в дальнейшем будет вовлекать в одомашнивание все новые виды животных и растений.

Ответ №30

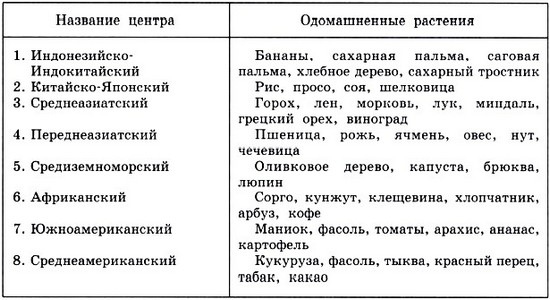

Центры происхождения культурных растений. Выдающийся вклад в развитие представлений о центрах происхождения культурных растений внесли Н. И. Вавилов и его сотрудники. В результате многочисленных экспедиций, организованных Н. И. Вавиловым в самые отдаленные уголки планеты, где возникли древние земледельческие цивилизации, была собрана уникальная, самая крупная в мире коллекция разнообразных культурных растений. Именно она послужила фундаментом той огромной коллекции, которая ныне находится в Институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (Санкт-Петербург) и активно служит интересам науки и практики.

Главные центры происхождения культурных растений и их одомашнивания

В настоящее время выделяют восемь главных центров происхождения культурных растений (см. табл.). Исследования показали, что родоначальником культурного риса стали два диких вида этого растения — азиатский и африканский. Из 20 диких видов ячменя (многолетних) был одомашнен лишь один вид — двурядный ячмень. Овес и рожь одомашнены значительно позднее, чем пшеница и ячмень. До этого они существовали как дикие растения, засорявшие посевы пшеницы. О происхождении и систематическом положении современных культурных растений судят на основе сравнительно-морфологического, физиологического исследования, а также изучения структуры хромосом. Районы одомашнивания животных. Районы одомашнивания животных, как можно судить на основании современных зоологических и археологических исследований, связаны с центрами происхождения культурных растений. По-видимому, в районах Индонезийско-Индокитайского центра впервые были одомашнены животные, не образующие крупных стад: собака, свинья, куры, гуси, утки. В районах Передней Азии, как предполагают, впервые были одомашнены овцы, а в Малой Азии — козы. Предок крупного рогатого скота — тур — впервые одомашнен в ряде областей Евразии, предки домашней лошади — в степях Причерноморья. В районе американских центров происхождения растений были одомашнены такие животные, как лама, альпака, индейка. Происхождение домашних животных. Одно из наиболее древних домашних животных — собака. До недавнего времени было много споров о происхождении собаки. Теперь установлено, что единственным предком домашней собаки был волк. Родоначальником крупного рогатого скота был первобытный бык — тур. Тур распространился в Евразии и Северной Африке, но постепенно был уничтожен человеком. Предками домашней овцы были, по-видимому, дикие бараны — муфлоны, которые в свое время широко распространились в нагорьях юга Европы и Передней Азии. Многие исследователи предполагали, что предком домашней лошади послужила дикая лошадь Пржевальского. Однако после того, как было обнаружено различие в числе хромосом между домашней лошадью и лошадью Пржевальского, возможным предком домашних лошадей стали считать тарпана — дикую лошадь южнорусских степей, окончательно истребленную в конце XIX — начале XX в. Тарпан и лошадь Пржевальского произошли от какого-то общего предка. Родоначальник домашней свиньи — дикий кабан распространен на огромной территории Евразии. Предком домашней кошки была африканская дикая кошка. Домашняя курица произошла от дикой красной курицы джунглей.Таким образом, для каждого вида домашних животных или растений, несмотря на обилие пород и сортов, удается отыскать, как правило, одного дикого предка, который и был подвергнут одомашниванию

Ответ №31

Значение изменчивости для отбора. В основе селекционного процесса лежит искусственный отбор. Отбирая для размножения лучших животных, наиболее продуктивные формы растений или штаммы микроорганизмов, человек коренным образом изменяет генотип диких родоначальников. Учение об отборе, созданное Ч. Дарвином, а также знания об изменчивости и наследственности организмов составляют основу теории и практики селекции. Еще Ч. Дарвин отметил, что материал для отбора поставляет наследственная изменчивость, возникающая в пределах пород животных и сортов растений. Отбор изменяет признак только в том случае, если особи, которые подвергаются отбору, наследственно разнообразны. В этом случае человек может отобрать те генотипы, которые дают наиболее интересные для него сочетания признаков. Отбор и его творческая роль. На первых этапах одомашнивания человек пользовался отбором бессознательно, т. е. без осознанной цели изменить животных и растения в нужном направлении. Он оставлял лишь тех животных, которые способны были существовать и размножаться в условиях неволи. Агрессивные и трусливые животные либо уничтожались, либо оказывались настолько подавлены, что не были в состоянии размножаться. Таким образом, человек бессознательно отбирал животных по поведению и изменил их настолько, что дикие животные стали домашними, а некоторые, например собаки, — друзьями человека. Бессознательному отбору подвергались, конечно, и растения. Например, дикие примитивные формы злаков характеризуются ломкостью колоса, что служит приспособлением для распространения семян. Собирая урожай растений в определенное время, человек вел бессознательный отбор на прочность колосового стержня, что стало характерным признаком культурных злаков. На ранних этапах развития животноводства и растениеводства человек заметил, что от лучших особей, т. е. в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности, рождается, как правило, лучшее потомство. Не только высокая продуктивность была критерием для отбора, часто необычность строения животного или растения, его непохожесть на остальных привлекала внимание человека. Благодаря бессознательному отбору возникли основные мясные и молочные породы крупного рогатого скота; скаковые лошади и тяжеловозы; охотничьи, сторожевые и декоративные породы собак; местные породы кошек; почтовые, гончие и декоративные породы голубей; мясные, яичные, бойцовые и декоративные породы кур. Такой отбор, проводимый людьми в течение многих поколений, привел к резкому изменению целого ряда признаков и свойств животных и растений, нужных и полезных для человека, и сделал их непохожими на диких предков. Более того, многие породы животных и сорта растений, происходящие от одного общего предка, настолько сильно отличаются друг от друга, что, если бы их обнаружили в природе, они могли бы быть отнесены к разным видам или даже родам. Таким образом, отбор создал новые формы организмов. В этом состоит его творческая роль. Позднее, с накоплением знаний о наследовании признаков, люди стали практиковать методический, сознательный, целенаправленный отбор на улучшение определенных признаков. Оценка наследственных качеств. Признаки, которые интересуют селекционера, очень разнообразны. Фенотипическая изменчивость некоторых из них в сильной степени определяется разнообразием генотипов и сравнительно мало зависит от условий существования. Примером может служить длина шерсти у овец. Другие признаки, наоборот, мало зависят от генетической изменчивости и сильно подвержены влиянию внешней среды. К таким признакам относится молочная продуктивность крупного рогатого скота. Важнейшая задача, которая встает перед селекционерами, состоит в том, чтобы оценить наследственные качества особей и выбрать для размножения лучших не только по фенотипу, но и по генотипу. В селекции животных особенно важна оценка по генотипу производителей. Существует несколько методов оценки наследственных качеств производителей. Наиболее точный из них — оценка их племенных (наследственных) качеств по потомству. В результате оценки выделяются лучшие по тем или иным качествам производители. Они интенсивно используются для получения максимального количества потомства, представляющего для сельского хозяйства большую ценность. Отбор, основанный на оценке наследственных качеств отдельных растений, используется и в растениеводстве. В этом случае оценивается потомство отдельных самоопыленных (чистых) линий растений, выделенных из какого-либо сорта, а для размножения отбираются лучшие линии. Чистая линия — это потомство одной пары родителей, гомозиготное по определенному комплексу признаков; у растений это может быть потомство одной самоопыленной особи. Родственные скрещивания и их значение в селекции. Многочисленные исследования и практический опыт свидетельствуют, что близкородственное разведение животных, как и принудительное самоопыление растений, часто ведет к резкому снижению жизнеспособности и плодовитости потомков. Одна из причин этого — быстрое повышение гомозиготности потомков. Вместе с тем родственное скрещивание благодаря повышению гомозиготности способствует закреплению выдающихся качеств отдельных особей. По этой причине оно нередко применяется в случаях, когда селекционер ставит перед собой задачу сохранить в потомстве качества какого-либо выдающегося животного. В частности, известный ученый и селекционер М. Ф. Иванов использовал тесные родственные спаривания при создании украинской степной белой породы свиней. Близкородственное спаривание применяется также для получения линий, скрещивание которых вызывает эффект гетерозиса.

Гетерозис, его использование в сельском хозяйстве. Давно было замечено, что при скрещивании друг с другом генетически отдаленных форм иногда получаются организмы, характеризующиеся мощным развитием и высокой жизнеспособностью. Высокая жизнеспособность, возникающая в результате скрещивания, называется гетерозисом. Классическим примером гетерозиса является мул — организм, возникший в результате скрещивания осла и лошади. Это сильные, выносливые животные, которые могут использоваться в значительно более трудных условиях, чем родительские формы. Гетерозис может возникать также при межпородных, межсортовых и межлинейных скрещиваниях. В животноводстве широко применяется межпородный гетерозис. Скрещивание двух разных пород, генетически отличающихся друг от друга, дает гибриды F1 гетерозиготные по очень большому числу генов. Эти гибриды быстро растут, дают хороший привес, достигают большой массы за более короткие сроки. Для получения такого гетерозиса надо вести отдельно селекцию по каждой породе и получать гибриды между ними. В растениеводстве, в частности при выращивании кукурузы, можно наблюдать гетерозис при скрещивании двух генетически отличающихся линий. Линии выводят самоопылением, в результате чего значительная часть генов переходит в гомозиготное состояние. Растения таких линий, как правило, низкорослы и малоурожайны. Гибриды же от их скрещиваний вследствие гетерозиготности часто проявляют гетерозис, выражающийся в лучшем развитии вегетативной массы и в повышенном урожае зерна. Урожайность гибрида сравнительно с урожайностью сорта повышается в 1,5—2 раза

Ответ №32

Достижения отечественных селекционеров

Сорт озимой пшеницы Бестужая 1 (интенсивного роста), выведенный П.П. Лукьяненко с сотрудниками Краснодарского института сельского хозяйства (методом гибридизации географически отдаленных форм и индивидуального отбора). Урожайность его в производственных условиях 40-50 ц с 1 га. Новые перспективные сорта Лукьяненко – Аврора и Кавказ – еще более продуктивны – 55-70 ц с 1 га. У распространенных сортов В.Н. Ремесло – Мироновская 808, Мироновская Юбилейная, Ильичевка – урожайность на сортоучастках превышает 100 ц с 1 га.

Из сортов яровой пшеницы наибольшую площадь – 26 млн. га – в 1974 г. (около 60% посевов культуры) занимали засухоустойчивые зерна сорта Саратовская 29, Саратовская 210, Саратовская 38 и др. Селекции НИИСХ Юго-Востока (А.П. Шехурдин, В.Н. Мамонтова) известны работы Цицина по отдаленной гибридизации злаков. Им впервые в мире получены пшенично-пырейные гибриды, многолетняя и зернокормовая пшеница. В селекции пшеницы особое внимание уделяется созданию высокоурожайных короткостебельных с комплексом полезных признаков сортов озимой и яровой пшеницы для условий орошаемого земледелия, гибридной пшеницы высокобелковых ржано-пшеничных амридиплоидов (тритикуле).

Достигнуты успехи и в селекции кукурузы. Созданы и районированы на больших площадях высокоурожайные гибриды. Буковинский 303 ТВ. Многие из них в полевых условиях дают 120-150 ц с 1 га зерна. М.Ш. Ходжиновым получены высоколизиновые гибриды (Краснодарский 303 ВЛ, Кубанский 4 ВЛ и др.)

. Ответ №33

Благодаря работам советских селекционеров в животноводстве выведены ценные высокопродуктивные породы крупного рогатого скота - костромская, казахская белоголовая; овец - асканийская, красноярская, казахский архаромеринос и др. С помощью селекции получены каракульские овцы, дающие шкурки различной окраски. В птицеводстве созданы линии, используемые для получения скороспелых гибридов мясного (бройлеры) и яичного направлений. Усиливаются работы по селекции новых видов и пород животных, отвечающих требованиям индустриальных технологий животноводства. Совершенствуются племенные и продуктивные качества скота и птицы.

Ответ №34

БИОТЕХНОЛОГИЯ – производственное использование биологических объектов (микроорганизмы, растительные клетки, животные клетки, части клеток: клеточные мембраны, рибосомы, митохондрии, хлоропласты) для получения ценных продуктов и осуществления целевых превращений. В биотехнологических процессах также используются такие биологические макромолекулы как рибонуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), белки – чаще всего ферменты. ДНК или РНК необходима для переноса чужеродных генов в клетки. Биотехнология основана на генетике, молекулярной биологии, биохимии, эмбриологии и клеточной биологии, а также прикладных дисциплинах — химической и информационной технологиях и робототехнике.

Особенности селекции микроорганизмов

К микроорганизмам относятся прежде всего прокариоты (бактерии, актиномицеты, микоплазмы и др.) и одноклеточные эукариоты — простейшие, дрожжи и др. Из более 100 тыс. видов, известных в природе микроорганизмов, в хозяйственной деятельности человека используется уже несколько сотен, и число это растет. Качественный скачок в их использовании произошел в последние 20—30 лет, когда были установлены многие генетические механизмы регуляции биохимических процессов, происходящих в клетках микроорганизмов. Микроорганизмы играют исключительно важную роль в биосфере и в жизни человека. Многие из них продуцируют десятки видов органических веществ — аминокислот, белков, антибиотиков, витаминов, липидов, нуклеиновых кислот, ферментов, пигментов, сахаров и т, п., широко используемых в разных областях промышленности и медицины. Такие отрасли пищевой промышленности, как хлебопечение, производство спирта, некоторых органических кислот, виноделие и многие другие, основаны на деятельности микроорганизмов.

Микробиологическая промышленность предъявляет к продуцентам различных соединений жесткие требования, которые важны для технологии производства: ускоренный рост, использование для жизнедеятельности дешевых субстратов и устойчивость к заражению микроорганизмами. Научная основа этой промышленности — умение создавать микроорганизмы с новыми, заранее определенными генетическими свойствами и умение использовать их в промышленных масштабах.

Селекция микроорганизмов (в отличие от селекции растений и животных) имеет ряд особенностей:

у селекционера имеется неограниченное количество материала для работы — за считанные дни в чашках Петри или пробирках на питательных средах можно вырастить миллиарды клеток;

более эффективное использование мутационного процесса, поскольку геном микроорганизмов гаплоидный, что дозволяет выявить любые мутации уже в первом поколении;

организация генома бактерий более проста: меньше генов в геноме, менее сложна и генетическая регуляция взаимодействия генов.

Эти особенности накладывают свой отпечаток на методы селекции микроорганизмов, которые во многом существенно отличаются от методов селекции растений и животных. Например, в селекции микроорганизмов обычно используются их естественные способности синтезировать какие-либо полезные для человека соединения (аминокислоты, витамины, ферменты и др.). В случае использования методов генной инженерии можно заставить бактерии и другие микроорганизмы продуцировать те соединения, синтез которых в естественных природных условиях им никогда не был присущ (например, гормоны человека и животных, биологически активные соединения).

Природные микроорганизмы, как правило, обладают низкой продуктивностью тех веществ, которые интересуют селекционера. Для использования в микробиологической промышленности нужны высокопродуктивные штаммы, которые создают различными методами селекции, в том числе отбором среди, природных микроорганизмов.

Отбору высокопродуктивных штаммов предшествует целенаправленная работа селекционера с генетическим материалом исходных микроорганизмов. В частности, широко используют различные способы рекомбинирования генов: конъюгацию, трансдукцию, трансформацию и другие генетические процессы. Например, конъюгация (обмен генетическим материалом между бактериями) позволила создать штамм, способный утилизировать углеводороды нефти. Часто прибегают к трансдукции (перенос гена из одной бактерии в другую посредством бактериофагов), трансформации (перенос ДНК, изолированной из одних клеток, в другие) и амплификации (увеличение числа копий нужного гена).

Так, у многих микроорганизмов гены биосинтеза антибиотиков или их регуляторы находятся в плазмиде, а не в основной хромосоме. Поэтому увеличение путем амплификации числа этих плазмид позволяет существенно повысить производство антибиотиков.

Важнейшим этапом в селекционной работе является индуцирование мутаций. Экспериментальное получение мутаций открывает почти неограниченные перспективы для создания исходного материала в селекции. Вероятность (частота) возникновения мутаций у микроорганизмов (10-10 — 10-6) ниже, чем у всех других организмов (10-6 — 10-4). Но вероятность выделения мутаций по данному гену у бактерий значительно выше, чем у растений и животных, поскольку получить многомиллионное потомство у микроорганизмов довольно просто и быстро.

Для выделения мутаций служат селективные среды, на которых способны расти мутанты, но погибают исходные родительские особи дикого типа. Проводится так же отбор по окраске и форме колоний, скорости роста мутантов и диких форм и т. д.

Отбор по продуктивности (например, продуцентов антибиотиков) осуществляется по степени антагонизма и угнетения роста чувствительного штамма. Для этого штамм-продуцент высевается на «газон» чувствительной культуры. По размеру пятна, где отсутствует рост чувствительного штамма вокруг колонии штамма-продуцента, судят о степени активности (в данном случае антибиотической). Для размножения, естественно, отбираются наиболее продуктивные колонии. В результате селекции производительность продуцентов удается увеличить в сотни-тысячи раз. Например, комбинируя мутагенез и отбор в работе с грибом Penicillium, выход антибиотика пенициллина увеличили примерно в 10 тыс. раз по сравнению с исходным диким штаммом.

Роль микроорганизмов в микробиологической, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве и других областях трудно переоценить. Особенно важно отметить то, что многие микроорганизмы для производства ценных продуктов используют отходы промышленного производства, нефтепродукты и тем самым производят их разрушение, предохраняя от загрязнения окружающую среду.

Ответ №35

К. Линней создал искусственную систему природы, в которой вид признавался наименьшей систематической единицей. Он ввел номенклатуру двойных названий вида (бинарную), что позволило систематизировать по таксономическим группам известные к тому времени организмы разных царств.

Создателем первой эволюционной теории был Жан Батист Ламарк. Именно он признал постепенное усложнение организмов и изменяемость видов, тем самым косвенно опровергая божественное сотворение жизни. Однако утверждения Ламарка о целесообразности и полезности любых возникающих приспособлений у организмов, признание их стремления к прогрессу в качестве движущей силы эволюции, не подтвердились последующими научными исследованиями. Также не нашли своего подтверждения положения Ламарка о наследуемости приобретенных особью в течение ее жизни признаках и о влиянии упражнений органов на их адаптивное развитие.

Основной проблемой, которую нужно было решить, была проблема образования новых видов, приспособленных к условиям окружающей среды. Иными словами ученым необходимо было ответить как минимум на два вопроса: как возникают новые виды? Как возникают приспособления к условиям среды?

Ответ №36

Эволюционное учение, которое получило свое развитие и признается современными учеными было создано независимо друг от друга Чарльзом Робертом Дарвином и Альфредом Уоллесом, которые выдвинули идею естественного отбора на основе борьбы за существование. Это учение получило название дарвинизм, или наука об историческом развитии живой природы.

Основные положения дарвинизма:

– эволюционный процесс реален, определяется условиями существования и проявляется в образовании новых, приспособленных к этим условиям, особей, видов и более крупных систематических таксонов;

– основными эволюционными факторами являются: наследственная изменчивость и естественный отбор.

Естественный отбор играет роль направляющего фактора эволюции (творческую роль).

Предпосылками естественного отбора являются: избыточный репродуктивный потенциал, наследственная изменчивость и изменение условий существования. Естественный отбор является следствием борьбы за существование, которая подразделяется на внутривидовую, межвидовую и борьбу с условиями окружающей среды. Результатами естественного отбора являются:

– сохранение любых адаптаций, обеспечивающих выживание и воспроизводство потомства; все приспособления носят относительный характер.

Дивергенция – процесс генетического и фенотипического расхождения групп особей по отдельным признакам и образования новых видов – прогрессивная эволюция органического мира.

Движущими силами эволюции, по Дарвину являются: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.

Ответ №37

Вид – это единственная таксономическая категория, которой можно дать относительно точное определение. Вот некоторые из определений вида:

- Вид – это группа особей, обладающих единственным в своём роде набором морфологических (структурных) и функциональных признаков, т.е. внешним видом, особенностями расположения органов и их работы и т.п.

- Вид – это группа особей, способных, скрещиваясь между собой, давать плодовитое потомство.

- Вид – это группа особей, сходных по генотипу (количеству, размеру и форме хромосом).

- Вид – это группа особей, занимающих одну и ту же экологическую нишу.

Для установления видовой принадлежности недостаточно использовать только один критерий; как правило, только совокупность критериев правильно характеризует вид.

Вид составляют одна или несколько популяций. Популяция – это группа свободно скрещивающихся особей, длительное время существующих на территории, обособленной относительно других групп особей того же вида. Именно популяция является основной единицей эволюции.

Как правило, вид распространён на достаточно большой территории; условия внешней среды могут настолько сильно различаться в разных местообитаниях, что это приводит к появлению рас и подвидов с резко выраженными отличиями (например, цвет кожи у людей разных рас). В других случаях фенотип по какому-либо признаку может изменяться достаточно плавно; в этом случае говорят о существовании клин. У одного вида может быть несколько клин (каждая – по своему признаку), различающихся по направлению.

Наличие нескольких генетически обособленных популяций может привести к видообразованию – возникновению нового вида. Если этот вид образуется из одного вида, существовавшего ранее, то говорят о внутривидовом видообразовании. Непременным его условием является прекращение обмена генами между популяциями. Внутривидовое видообразование может протекать в условиях пространственной разобщённости популяций (аллопатрическое видообразование) и в том случае, когда популяции занимают одну и ту же географическую область (симпатрическое видообразование).

В случае аллотропического видообразования популяции должны долгое время находиться на географически разобщённых территориях. Ослабление конкурентного отбора, адаптация к новым условиям и случайный дрейф генов приводят к повышению внутривидовой изменчивости; в результате в генотипе популяции изменяются частоты аллелей и генотипов. Если популяции через какое-то время снова встречаются, то они либо продолжают скрещиваться, либо скрещивание между ними становится невозможным; во втором случае образуются новые виды.

Симпатрическое видообразование происходит в тех популяциях, которые обитают на одной территории. Как правило, это связано с появлением в популяции нескольких групп, особи которых не могут скрещиваться между собой. Факторы, мешающие скрещиванию особей из различных популяций, – изолирующие механизмы – могут быть следующими:

- экологическая изоляция – особи различных групп предпочитают различные условия местообитания;

- сезонная изоляция – оплодотворение у особей разных групп происходит в различное время;

- поведенческая изоляция – особи разных групп имеют различные ритуалы ухаживания;

- механическая изоляция – репродуктивные органы особей разных групп делают невозможной перекрёстное оплодотворение;

- нежизнеспособность гибридов – гибриды погибают в раннем возрасте;

- стерильность гибридов – гибриды первого поколения не способны производить функциональные гаметы (в частности, из-за наличия в диплоидной клетке нечётного числа хромосом);

- неполноценность гибридов – гибриды первого поколения способны производить потомство, но следующее поколение либо неполноценно? либо стерильно.

Особый случай симпатрического видообразования наблюдается в случае кольцевых клин, если популяции последовательно друг за другом заселяют какую-либо географическую область, замыкая кольцо. Краевые популяции могут при этом оказаться генетически настолько различными, что будут неспособны образовывать плодовитое потомство.

Мул – гибрид лошади и осла – стерилен

Межвидовая гибридизация возникает, когда между собой скрещиваются особи разных видов. Плодовитое потомство, как правило, появляется при наличии хромосомных мутаций, в результате которых образуется аллополиплоид.

Образование новых видов и подвидов называется микроэволюцией в отличие от макроэволюции, приводящей к появлению или вымиранию целых таксономических групп организмов.

Ответ №38

Выделяют несколько основных параметров популяции. Ареал популяции. У разных популяций он может быть различным. Его пределы образуют обычно географические и экологические преграды (водоемы, горы), а также популяции видов-конкурентов (см. 4.4). В результате изменения численности особей ареал может сокращаться или расширяться. Выход особей за пределы ареала приводит не только к расширению уже существующей, но и к формированию новых популяций. Численность популяции и ее динамика. Обычно измеряют не общую численность, а плотность популяции — число особей, обитающих на единице площади или в единице объема. Плотность популяции может колебаться в зависимости от сезона и года. Она зависит также от соотношения рождаемости и смертности. Часто для описания процессов,происходящих в популяции, важно знать не общую численность, а эффективную — количество организмов, способных к размножению. Состав популяции. Каждую популяцию образуют особи, различающиеся по полу и возрасту. Возрастная структура — соотношение в популяции особей разного возраста. Половая структура — соотношение особей разного пола, которое из-за разной выживаемости самцов и самок не всегда составляет 1:1. Признаки и свойства популяции или вида — это признаки и свойства группы особей, а не отдельной особи, т. е. они характерны для большинства особей совокупности. Отдельная особь может не обладать некоторыми признаками или, напротив, нести нетипичные для популяции (вида) черты. Например, кролик альбинос имеет нехарактерную окраску, а особь, родившаяся с дефектом сетчатки, теряет некоторые присущие виду признаки (например, способность различать цвета). Очевидно также, что, изучая мужскую особь, мы далеко не всегда сможем предугадать характеристики самки, а по строению личинки часто сложно судить о взрослом организме. Наконец, многие видоспецифичные признаки (в первую очередь особенности поведения) проявляются только при взаимодействии нескольких особей. Численность популяции может быстро достичь максимально возможной величины в следующих благоприятных ситуациях: при большом урожае корма (популяции зайцев, мышей) либо просто появлении значительного количества пищи (стакан молока для кисломолочных бактерий); при попадании в новые регионы, где отсутствуют враги и конкуренты (кролики в Австралии); при исчезновении видов, сдерживающих рост популяции (насекомые в Китае после истребления воробьев); при особо комфортных погодных условиях (цветение воды); при поддержке человека.Во всех этих случаях быстро достигнуть максимальной величины может популяция только активно размножающегося вида (одноклеточные, мелкие животные, растения и грибы, производящие большое количество семян либо спор). Возрастная структура популяции зависит от продолжительности жизни и частоты размножения отдельных особей. У однолетних растений в популяции все особи одного возраста. С другой стороны, популяция, состоящая из нескольких поколений, может иметь очень сложную структуру, на которую накладывают отпечаток климатические процессы, стихийные бедствия, эпидемии и др. Иногда возрастная структура популяции определяется физиологическими особенностями вида, например размножением и последующей гибелью в строго определенный момент онтогенеза. Половая структура не определяется у популяций животных-гермафродитов, например у моллюсков и дождевых червей. Это же справедливо для однодомных растений и растений с двуполыми цветками. Ответ №39

Под названием борьбы за существование Ч. Дарвин ввел в биологию сборное понятие, объединяющее различные формы соотношений организма со средой, которые ведут к естественному отбору организмов для размножения, т. е. к переживанию и оставлению потомства наиболее приспособленными особями. Дарвин сам отметил, что это понятие вводится в весьма расширенном, «метафорическом» понимании. Термином «борьба» Дарвин, однако, правильно подчеркнул известную активность организма в его соотношениях со средой.

Ч. Дарвин первоначально обосновал неизбежность борьбы за существование геометрической прогрессией размножения, ведущей к тому, что средств к жизни нехватает на всех. Уже из приведенного обзора форм борьбы достаточно ясно видно, что значение этого фактора было значительно преувеличено.

Наиболее важные формы борьбы за существование оказываются независимыми от размножаемости организма. Острота конституциональной борьбы не находится ни в какой связи с численностью особей данного вида. Острота прямой межвидовой борьбы находится даже в обратном соотношении с численностью особей данного вида (чем больше число особей данного вида, тем менее остра борьба с данным числом хищников).

Только косвенная борьба, и именно активная конкуренция, обостряется прямо пропорционально числу конкурирующих особей и, следовательно, непосредственно определяется прогрессией размножения. Однако как раз этой форме борьбы мы и не можем приписывать значения основного фактора в прогрессивной эволюции, как это будет видно из дальнейшего. Реальность различных форм борьбы за существование и огромное значение этой борьбы в естественной обстановке не подвергаются соЧшению, и мы поэтому не разбираем этого вопроса более детально.

Дарвин выделил три формы борьбы за существование:

внутривидовую

межвидовую

борьбу с физическими условиями среды

Кроме этого, Дарвин указывал на существование сложных форм отношений между живыми организмами.

Внутривидовая борьба за существование

Внутривидовая борьба за существование — это борьба между особями одного вида. Эта борьба наиболее ожесточенная и особенно упорная. Она сопровождается угнетением и вытеснением менее приспособленных особей данного вида. В процессе этой борьбы организмы одного вида постоянно конкурируют за жизненное пространство, за пишу, за убежища, сексуального партнера, место для размножения. Внутривидовая борьба за существование усиливается с увеличением численности популяции и усилением специализации вида.

Межвидовая борьба за существование

Каждый вид растений, животных, грибов, бактерий в экосистеме вступает в определенные отношения с другими членами биоценоза. Межвидовая борьба за существование — это борьба между особями различных видов.

Дарвин на расчищенном и вскопанном участке размером три на два фута сосчитал все проростки сорных трав. Их оказалось 367. Спустя какое-то время при подсчете оказалось, что 295 проростков были истреблены слизняками и насекомыми. Особенно упорная борьба за существование существует между организмами, которые принадлежат к близким видам: серая крыса вытесняет черную, дрозд деряба вызывает уменьшение численности певчего дрозда (в Шотландии), в России таракан пруссак вытесняет черного таракана, в Австралии ввезенная пчела медоносная вытесняет маленькую, лишенную жала, туземную пчелу.

Отношения между видами сложные, так как все виды в природных сообществах взаимосвязаны. Взаимосвязь может быть антагонистической и симбиотической (растения не могут существовать без сожительства с некоторыми видами грибов, бактерий и животных). Дарвин описал зависимость урожая клевера от количества кошек на данной территории. Это связано с тем, что кошки поедают мышей, которые истребляют соты шмелей и их гнезда. Шмели же оказались единственными полноценными опылителями клевера.

Экологи в XX столетии выявили широкий спектр разнообразных отношений между организмами в сообществах: хищничесво, антибиоз, аменсализм, конкуренция, различные формы симбиоза.

Борьба с абиотическими условиями

Организмы для своего существования и размножения имеют определенный диапазон оптимума по всем абиотическим факторам среды — по освещенности, температуре, влажности, химическому составу воздушной, водной и почвенной среды. Выход экологического фактора за пределы зоны оптимума, за пределы зоны комфорта оказывает угнетающее и элиминирующее действие.

Так, из-за низкой температуры в имении Дарвина зимой 1854—1855 гг. погибло 4/5 птиц. Оптимальная температура для озимой совки 22,5° С. При температуре 30° С плодовитость этой бабочки снижается на 10 %. Гусеницы озимой совки зимуют в почве. В малоснежные зимы они гибнут даже при сравнительно невысоких температурах. Абиотические факторы действуют не только прямо, но и косвенно. Например, путем снижения количества пищи.

Борьба с физическими условиями жизни (конституциональная борьба) приводит к отбору наиболее устойчивых особей к комплексу физических условий, в которых живут организмы. Борьба с физическими условиями обостряет внутривидовую и межвидовую борьбу за существование.

Ч. Дарвин использовал термин борьба за существование в широком и метафорическом смысле, включая в него зависимость одного существа от другого и от условий внешней среды, понимая под этим не только жизнь особи, но и успех ее в оставлении после себя потомства. Зная о многообразии борьбы за существование, Дарвин употреблял несколько словосочетаний для этого явления: struggle for life, struggle for existence, competition.

Борьба за существование — это сложные и многообразные отношения особей внутри вида, между видами и с факторами неорганической природы. Это совокупность взаимодействий организмов между собой и с факторами внешней среды.

Для Дарвина борьба за существование важна не сама по себе, а по тому результату, к которому она приводит. "Благодаря этой борьбе, изменения, как бы они ни были незначительны и от какой бы причины ни зависели, если они скольконибудь полезны для особей данного вида в их бесконечно сложных отношениях к другим органическим существам и физическим условиям жизни, будут способствовать сохранению этих особей и унаследуются их потомками. Эти потомки будут, в свою очередь, иметь больше шансов выжить". В результате борьбы за существование выживают и размножаются особи, наиболее приспособленные к условиям данного биогеоценоза. Менее приспособленные гибнут или устраняются от размножения. Так происходит отбор природой особей — природный отбор.

Ответ №40

Потомство любой пары диких организмов неоднородно по своим наследственным особенностям. Индивидуальные уклонения в определенных условиях среды могут быть безразличные, вредные и полезные.

Безразличные изменения не оказывают влияния на выживание особей, их плодовитость и судьбу вида в целом.

Вредные изменения снижают плодовитость особей, уменьшают их выживаемость и, по словам Дарвина, будут «неукоснительно» подвергаться истреблению. Появление вредных изменений снижает численность особей, ареал видов сокращается, они постепенно угасают и в конечном счете совсем вымирают.

Полезные изменения дают особям преимущество в выживании, хотя бы и минимальное, по сравнению с теми, какие ими не обладают, и «будут иметь больше шансов на сохранение и размножение своего рода». Сами по себе они не создают нового вида, это только материал для эволюции, который включается в нее через естественный отбор. Таким образом, изменчивость доставляет материал для эволюционного процесса, наследственность его закрепляет, а отбор оставляет приспособленных.

Естественным отбором или переживанием наиболее приспособленных Дарвин назвал «сохранение полезных индивидуальных различий или изменений и уничтожение вредных». В процессе естественного отбора из поколения в поколение особи, обладающие изменениями, хотя бы незначительными, но полезными в определенных условиях среды, преимущественно сохраняются и оставляют после себя плодовитое потомство. Наоборот, особи с вредными в тех же условиях изменениями дают все более и более малочисленное и слабое потомство, что в конце концов приводит к вымиранию видов.

Дарвин предупреждал, что естественный отбор не есть «сознательный выбор со стороны животных, испытывающих изменение», или «какое-то деятельное начало, или божество». Условия среды играют роль отбирающего фактора, выражение «естественный отбор» Дарвин употреблял ради краткости речи в метафорическом смысле, чтобы обозначить результат действия естественных законов.

Естественному отбору подвергаются совершенно неуловимые для человека особенности диких организмов. Любое самое маловажное, но полезное наследственное изменение подхватывается естественным отбором, накапливается и усиливается в каждом последующем поколении и закрепляется.

Следовательно, естественный отбор действует через сохранение и накопление полезных для вида наследственных изменений, создавая новые, более совершенные, лучше других приспособленные к среде организмы, обладающие повышенной плодовитостью. В борьбе за существование приспособленные организмы погибают реже, чем неприспособленные.

Естественный отбор действует крайне медленно и распространяется на организмы любого пола и в любом возрасте.

Естественный отбор Дарвин считал главной движущей силой процесса эволюции.

Естественный отбор протекает успешнее при широком расселении вида, когда число особей умножается, а вместе с ним увеличивается количество неопределенных наследственных изменений. При таких условиях возможности отбора расширяются.

Примеры действия естественного отбора

Дарвин пояснил действие естественного отбора примерами. Волк охотится за различными животными, побеждая одних силой, других — хитростью, а третьих — быстротой ног. Предположим, что численность самых быстроногих жертв, например оленей, по каким-то причинам сильно возросла, других же животных стало много меньше в то время года, когда волки особенно голодают. При данных условиях преимущества будут иметь самые быстрые в беге и самые ловкие волки.

На мелких океанических островах, где часто дуют сильные ветры, Дарвин нашел только бескрылых и длиннокрылых насекомых. Здесь могли сохраняться и размножаться насекомые с длинными крыльями, способные бороться с ветром, или же те, которые совсем не поднимались в воздух, забиваясь в щели; особей с нормально развитыми крыльями ветер уносил в океан, и они погибали.

На острове Вознесения, открытом ветрам со всех сторон, не оказалось ни одного дерева. То же было и на островах Кергеленских, где почти все растения стелются по земле, а самое высокое едва достигает 1 м. Многие растения образуют плотные дерновые подушки. Растения высокие или со слабым укоренением стеблей уничтожались здесь в процессе многовекового отбора.

Сравнение действия искусственного и естественного отбора

Сходство между этими двумя процессами состоит в том, что основой того и другого служит наследственная изменчивость: она доставляет наследственные изменения признаков — материал для отбора. В результате действия искусственного и естественного отбора получаются новые формы: при искусственном отборе — породы и сорта, а при естественном — виды.

Однако между этими двумя процессами есть существенное различие. Оно заключается в следующем.

При искусственном отборе человек отбирает по замеченным признакам и направляет действие отбора в сторону, полезную для себя. При этом отбираемые признаки могут оказаться даже вредными для самого организма. Например, лучшие породы свиней или молочного скота совершенно не могли бы существовать в природе без заботы о них человека.

При естественном отборе отбирающим фактором являются условия окружающей среды. Отбираются любые жизненно важные признаки. В силу этого естественный отбор действует только на пользу организма и вида в целом, к которому он принадлежит.

В результате искусственного отбора создаются породы домашних животных и сорта культурных растений, приспособленные человеком к его потребностям и намеченным целям. А в результате естественного отбора создаются виды, приспособленные к жизни в определенных условиях окружающей среды.

Искусственный отбор проводится с того времени, как человек стал заниматься земледелием и приручением животных. Естественный отбор происходит в течение всей истории органического мира: он более ранний и длительный.

Дарвин указал, что под влиянием деятельности человека естественный отбор с течением времени переходил в искусственный методический через бессознательный отбор. Но и при методическом отборе проявляется действие естественного отбора: человек предпочитает здоровых и сильных особей, слабые, же погибают чаще сами. Естественный и искусственный отбор органически связаны.

Ответ №41

В XIX в. исследования приносили все новые данные, раскрывающие приспособленность животных и растений к условиям окружающей среды; вопрос же о причинах этого совершенства органического мира оставался открытым. Дарвин объяснил происхождение приспособленности в органическом мире с помощью естественного отбора.

Ознакомимся предварительно с некоторыми фактами, свидетельствующими о приспособленности животных и растений.

Примеры приспособленности в животном мире. В животном мире широко распространены различные формы защитной окраски. Их можно свести к трем типам: покровительственная, предостерегающая, маскировочная.

Покровительственная окраска помогает организму стать менее заметным на фоне окружающей местности. Среди зеленой растительности клопы, мухи, кузнечики и другие насекомые часто окрашены в зеленый цвет. Фауну Крайнего Севера (белый медведь, полярный заяц, белая куропатка) характеризует белая окраска. В пустынях преобладают желтые тона окраски животных (змеи, ящерицы, антилопы, львы).

Предостерегающая окраска ясно выделяет организм в окружающей среде яркими, пестрыми полосами, пятнами (форзац 2). Она встречается у ядовитых, обжигающих или жалящих насекомых: шмелей, ос, пчел, жуков-нарывников. Яркая, предостерегающая окраска обычно сопровождает другие средства защиты: волоски, шипы, жала, едкие или остро пахнущие жидкости. К этому же типу окраски относится угрожающая.

Маскировка может достигаться сходством по форме тела и окраске с каким-либо предметом: листом, веткой, сучком, камнем и т. д. При опасности гусеница бабочки-пяденицы вытягивается и застывает на ветке наподобие сучка. Бабочку совки-гнилушки в неподвижном состоянии легко принять за кусочек гнилого дерева. Маскировка достигается также мимикрией. Под мимикрией имеют в виду сходство в окраске, форме тела и даже в поведении и повадках между двумя или несколькими видами организмов. Например, шмеле видные и осовидные мухи, лишенные жала, очень похожи на шмелей и ос — жалящих насекомых.

Не следует думать, что защитная окраска обязательно и всегда спасает животных от истребления врагами. Но более приспособленные по окраске организмы или группы их погибают значительно реже, чем менее приспособленные.

Наряду с защитной окраской у животных сложились многие другие приспособления к условиям жизни, выражающиеся в их повадках, инстинктах, поведении. Например, перепела в случае опасности быстро опускаются на поле и замирают в неподвижной позе. В пустынях змеи, ящерицы, жуки прячутся от зноя в песок. В момент опасности многие животные принимают 16 угрожающие позы.

Примеры приспособленности у растений. Высокие деревья, кроны которых свободно обдувает ветер, как правило, имеют плоды и семена с летучками. Для подлеска и кустарников, где обитают птицы, характерны яркие, со съедобной мякотью плоды. У многих луговых трав плоды и семена имеют крючочки, которыми они прицепляются к шерсти млекопитающих.

Разнообразные приспособления препятствуют самоопылению и обеспечивают перекрестное опыление растений.

У однодомных растений мужские и женские цветки созревают не одновременно (огурцы). Растения с обоеполыми цветками защищены от самоопыления разновременным созреванием тычинок и пестиков или особенностями их строения и взаимного расположения (у первоцвета).

Укажем еще примеры: нежные ростки весенних растений — ветреницы, чистяка, голубой перелески, гусиного лука и др.— переносят температуры ниже нуля благодаря наличию концентрированного раствора сахара в клеточном соке. Очень медленный рост, низкорослость, мелколистность, поверхностное расположение корней у деревьев и кустарников в тундре (ива, береза, можжевельник), чрезвычайно быстрое развитие полярной флоры весной и летом — все это приспособления к жизни в условиях вечной мерзлоты.

Плодовитость организмов как приспособление к сохранению вида. Вы уже ознакомились с явлением интенсивности размножения организмов как предпосылкой к борьбе да существование и естественному отбору. Однако способность организмов оставлять многочисленное потомство следует рассматривать и как важное приспособление к сохранению вида. Доказательством служит тот факт, что наиболее многочисленное потомство производится теми видами, у которых оно подвергается массовому уничтожению, например у червей-паразитов, у многих видов рыб. Высокой плодовитостью отличаются мелкие слабосильные животные — виды мышевидных грызунов, а также многие насекомые. У видов с развитым инстинктом охраны потомства оно немногочисленное. Самка различных видов колюшки откладывает всего 120—150 икринок в гнездо, построенное самцом, который охраняет оплодотворенную икру и мальков.

Многие сорные растения производят неизмеримо большее количество семян, чем культурные, — это приспособительный признак.

Многообразие приспособлений. Виды растений и животных отличаются приспособленностью не только к условиям неорганической среды, но и друг к другу. Например, в широколиственном лесу травяной покров весной образуют светолюбивые растения (хохлатка, ветреница, медуница, чистяк), а летом — теневыносливые (будра, ландыш, зеленчук). Опылителями раннецветущих растений являются главным образом пчелы, шмели и бабочки; летнее цветущие растения опыляются обычно мухами. Многочисленные насекомоядные птицы (иволга, поползень), гнездясь в широколиственном лесу, уничтожают его вредителей.

В одной и той же среде обитания организмы обладают различными приспособлениями. Птица оляпка не имеет плавательных перепонок, хотя она добывает себе пищу род водой, ныряя, пользуясь крыльями и цепляясь ногами за камни. Крот и слепыш принадлежат к роющим животным, но первый роет конечностями, а второй проделывает подземные ходы головой и сильными резцами. Тюлень плавает при помощи ластов, а дельфин пользуется хвостовым плавником.

Происхождение приспособлений у организмов. Объяснение появления сложных многообразных приспособлений к конкретным условиям окружающей среды, данное Дарвином, в корне отличалось от понимания этого вопроса Ламарком. Эти ученые резко разошлись также в определении главных движущих сил эволюции.

Теория Дарвина дает вполне логичное материалистическое объяснение происхождения, например, покровительственной окраски. Рассмотрим возникновение зеленого цвета тела гусениц, живущих на зеленых листьях. Предки их могли быть окрашены в какой-либо другой цвет и не питаться листьями. Предположим, что в силу каких-то обстоятельств они вынуждены были перейти на питание зелеными листьями. Легко представить себе, что птицы склевали множество этих насекомых, хорошо заметных на зеленом фоне. В числе различных наследственных изменений, которые всегда наблюдаются в потомстве, могли быть изменения в окраске тела гусениц, делавшие их менее заметными на зеленых листьях. Из числа гусениц с зеленоватым оттенком какие-то особи сохранились и дали плодовитое потомство. В последующих поколениях процесс преимущественного выживания гусениц, менее заметных по окраске на зеленых листьях, продолжался. С течением времени благодаря естественному отбору зеленая окраска тела гусениц все более и более соответствовала основному фону.

Возникновение мимикрии может быть объяснено также лишь естественным отбором. Организмы с малейшими уклонениями в форме тела, окраске, поведении, усиливающими сходство с защищенными животными, имели больше возможности выжить и оставить многочисленное потомство. Процент гибели таких организмов был ниже тех, которые не обладали полезными изменениями. Из поколения в поколение полезное изменение усиливалось и совершенствовалось через накопление признаков сходства с защищенными животными.

Движущая сила эволюции — естественный отбор.

Теория Ламарка оказалась совершенно беспомощной в объяснении органической целесообразности, например, происхождения различных типов защитной окраски. Невозможно предположить, что животные «упражнялись» в окраске или фирме тела и путем упражнения приобрели приспособленность. Нельзя объяснить и взаимную приспособленность организмов друг к Другу. Например, совершенно необъяснимо возникновение соответствия хоботка у рабочих пчел строению цветка определенных видов опыляемых ими растений. Рабочие пчелы не размножаются, а пчелиные матки хотя и производят потомство, но не Могут «упражнять» хоботок, так как не собирают пыльцу.

Вспомним движущие силы эволюции по Ламарку: 1) «стремление природы к прогрессу», вследствие чего органический мир развивается от простых форм к сложным, и 2) изменяющее действие внешней среды (непосредственное на растения и низших животных и косвенное с участием нервной системы на высших животных).

Понимание Ламарком градации как постепенного повышения организации живых существ согласно «непреложным» законам, по существу, приводит к признанию веры в бога. Теория прямого приспособления организмов к условиям окружающей среды через появление у них только адекватных изменений и обязательного наследования приобретаемых этим путем признаков логически вытекает из представления об изначальной целесообразности. Наследование приобретаемых признаков экспериментально не подтвердилось.

Чтобы отчетливее показать основное различие у Ламарка и Дарвина в понимании механизма эволюции, приведем объяснение их собственными словами одного и того же примера.

Образование длинных ног и длинной шеи у жирафы

По Ламарку

«Известно, что это самое высокое из млекопитающих животных обитает во внутренних областях Африки и водится в местах, где почва всегда сухая и лишена растительности. Это заставляет жирафу объедать листву деревьев и делать постоянные усилия, чтобы дотянуться до нее. Вследствие этой привычки, существующей с давних пор у всех особей данной породы, передние ноги жирафы стали длиннее задних, а ее шея настолько удлинилась, что это животное, даже не приподнимаясь на задних ногах, подняв только голову, достигает шести метров (около двадцати футов) в высоту… Всякое же изменение, приобретенное органом благодаря привычному употреблению, достаточному для того, чтобы произвести данное изменение, сохраняется в дальнейшем путем размножения при условии, если оно присуще обоим индивидуумам, совместно участвующим в оплодотворении при воспроизведении своего вида. Это изменение передается дальше и переходит, таким образом, ко всем индивидуумам последующих поколений, подвергающимся воздействию тех же условий, Хотя потомкам уже не приходится приобретать его тем путем, каким оно действительно было создано».

По Дарвину

«Жирафа по своему высокому росту, очень длинной шее, передним ногам, голове и языку прекрасно приспособлена к обрыванию листьев с верхних ветвей деревьев… самые высокие особи, которые были на дюйм или на два выше других, могли часто сохраняться в периоды засух, бродя в поисках за кормом по всей стране. Эта незначительная разница в размерах, обусловливаемая законами роста и изменчивости, не имеет значения для большинства видов. Но иначе было с нарождавшейся 10 жирафой, если принять во внимание ее вероятный образ жизни, потому что те особи, у которых какая-либо или несколько разных частей тела были длиннее, чем обыкновенно, вообще должны были переживать. При скрещивании они должны были оставлять потомков или с теми же самыми особенностями строения, или с наклонностью изменяться в том же направлении, тогда как особи, организованные менее благоприятно в этом отношении, должны были оказаться наиболее склонными к гибели. …естественный отбор и охраняет и тем самым отделяет всех более высоких особей, давая им полную возможность скрещиваться, и способствует уничтожению всех более низких особей».

Теория прямого приспособления организмов к условиям окружающей среды через появление адекватных изменений и их наследование находит сторонников и в настоящее время. Вскрыть ее идеалистический характер возможно только на основе глубокого усвоения учения Дарвина о естественном отборе — движущей силе эволюции.

Относительность приспособлений организмов. Учение Дарвина о естественном отборе не только объяснило, как могла возникнуть приспособленность в органическом мире, но и доказало, что она всегда имеет относительный характер. У животных и растений наряду с полезными признаками встречаются бесполезные и даже вредные,

Вот несколько примеров бесполезных для организмов, нецелесообразных органов: грифельные косточки у лошади, остатки задних конечностей у кита, остатки третьего века у обезьян и человека, червеобразный отросток слепой кишки у человека.

Любое приспособление помогает организмам выжить только в тех условиях, в которых оно выработалось естественным отбором. Но и в этих условиях оно относительно. В яркий, солнечный день зимой белая куропатка выдает себя тенью на снегу. Заяц-беляк, незаметный на снегу в лесу, становится видным на фоне стволов, выбежав на опушку леса.

Наблюдения за проявлением инстинктов у животных в ряде случаев показывают их нецелесообразный характер. Ночные бабочки летят на огонь, хотя и гибнут при этом. Их влечет к огню инстинкт: они собирают нектар в основном со светлых цветков, хорошо заметных ночью. Самая лучшая защита организмов далеко не во всех случаях надежна. Овцы съедают без вреда для себя среднеазиатского паука-каракурта, чей укус ядовит для многих животных.

Узкая специализация органа может стать причиной гибели организма. Стриж не может взлететь с ровной поверхности, так как у него длинные крылья, но очень короткие ноги. Он взлетает, только оттолкнувшись от какого-то края, как от трамплина.

Приспособления растений, препятствующие поеданию животными, относительны. Голодный скот поедает и растения, защищенные колючками. Взаимная польза организмов, связанных отношениями симбиоза, также относительна. Иногда грибные нити лишайника разрушают сожительствующие с ними водоросли. Все эти и многие другие факты говорят, что целесообразность не абсолютна, а относительна.

Экспериментальные доказательства естественного отбора. В после дарвиновское время был проведен ряд экспериментов, подтвердивших наличие естественного отбора в природе. Например, рыбы (гамбузии) были помещены в бассейны с различно окрашенным дном. Птицы уничтожили 70% рыб в том бассейне, где они были более заметны, и 43% там, где они по окраске лучше подходили к фону дна.

В другом эксперименте наблюдали за поведением крапивника (отряд воробьиных), который не клевал гусениц пяденицы с покровительственной окраской, пока они не шевелились.

Опытами подтверждено значение предостерегающей окраски в процессе естественного отбора. На опушке леса разложили на досках насекомых, относящихся к 200 видам. Птицы прилетали около 2000 раз и склевывали только тех насекомых, у которых не было предостерегающей окраски.

Так же опытным путем было установлено, что большинство птиц избегает перепончатокрылых насекомых с неприятным вкусом. Клюнув осу, птица от трех до шести месяцев не трогает и осовидных мух. Потом начинает клевать их, пока не попадет на осу, после чего опять долго не трогает мух.

Производились опыты по «искусственной мимикрии». Птицы охотно поедали личинок жука — мучного хрущака, окрашенных безвкусной краской кармином. Часть личинок покрывали смесью краски с хинином или другим неприятным на вкус веществом. Птицы, натолкнувшись на таких личинок, перестали клевать всех окрашенных личинок. Опыт изменили: на теле личинок сделали различные рисунки, и птицы брали только тех, чей рисунок не сопровождался неприятным вкусом. Таким образом, у птиц возник условный рефлекс на предупреждающие яркие сигналы или рисунки.

Экспериментальное исследование естественного отбора проводилось и ботаниками. Оказалось, что сорные растения обладают рядом биологических особенностей, возникновение и развитие которых Можно объяснить только как приспособления к условиям, созданным человеческой культурой. Например, растения рыжик (сем. крестоцветных) и торица (сем. гвоздичных) имеют семена, очень похожие по величине и весу на семена льна, посевы которого они засоряют. То же можно сказать о семенах погремка бескрылого (сем. норичниковых), засоряющего посевы ржи. Сорные растения созревают обычно одновременно с культурными растениями. Семена тех и других трудно отделяются друг от друга при провеивании. Человек скашивал, обмолачивал сорняки вместе с урожаем, а потом и высеивал на поле. Невольно и бессознательно он способствовал естественному отбору семян различных сорных растений по линии сходства с семенами культурных растений.

Образование новых видов

С давних пор человека поражало многообразие органического мира. Как оно возникло? Учение о естественном отборе объяснило, как образуются новые виды в природе. Дарвин исходил из фактов, касающихся домашних пород. Первоначально породы домашних животных были менее разнообразными по сравнению с современными. Преследуя разные цели, люди проводили искусственный отбор в различных направлениях. В результате породы дивергировали, т. е. расходились в признаках между собой и с их общей родоначальной породой.

Дивергенция в естественных условиях. Дивергенция происходит все время в природе, и ее движущей силой является естественный отбор. Чем больше отличаются друг от друга потомки какого-либо вида, тем легче они расселяются по более многочисленным и более разнообразным ареалам, тем легче будут размножаться. Дарвин рассуждал таким образом. Какое-то хищное четвероногое по численности достигло предела возможности существования в данной местности. Допустим, что физические условия страны не изменились; может ли этот хищник размножаться дальше? Да, если потомки захватят места, занятые другими животными. А это может произойти в связи с переходом на другую пищу или в новые условия обитания (на деревьях, в воде и т. п.). Чем разнообразнее будут по своим признакам потомки этого хищника, тем шире они распространятся.

Дарвин приводит пример. Если на одном участке земли посеять травы одного вида, а на другом, похожем, — травы, относящиеся к нескольким различным видам или родам, то во втором случае общий урожай будет больше.

В природе на участке, площадью чуть большей 1 м2, Дарвин насчитал 20 различных видов растений, принадлежащих к 18 родам и 8 семействам.

арвином: «...наибольшая сумма жизни осуществляется при наибольшем разнообразии строения...» Между растениями одного вида при их одинаковых потребностях в почве, влаге, освещении и т. д. происходит самое ожесточенное биологическое состязание. При естественном отборе будут сохраняться формы, наиболее отличающиеся друг от друга. Чем заметнее становятся различия между приспособительными признаками форм, тем больше расходятся и сами формы.

Благодаря естественному отбору процесс эволюции носит дивергентный характер: от одной исходной формы берет начало целый «веер» форм, как бы особые ветви от одного общего корня, но не все они получают дальнейшее развитие. Под действием естественного отбора в бесконечно длинном ряду поколений одни формы сохраняются, другие вымирают; одновременно с процессом дивергенции идет процесс вымирания, и оба они тесно связаны между собой. Наиболее расходящиеся по признакам формы обладают наибольшими возможностями выжить в процессе естественного отбора, так как они меньше конкурируют между собой, чем промежуточные и родоначальные, которые постепенно редеют и вымирают.

Разновидность — ступень к образованию вида. Дарвин представлял, что процесс образования новых видов в природе начинается с распадения вида на внутривидовые группы, которые он назвал разновидностями.

Благодаря естественному отбору и дивергенции разновидности приобретают все более различающие их наследственные признаки и становятся особыми, новыми видами.

Различие между разновидностью и видом очень велико. Разновидности одного вида скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. Виды в естественных условиях, как правило, не скрещиваются, благодаря чему происходит биологическая изоляция видов.

Чтобы лучше пояснить, как идет процесс видообразования в природе, Дарвин предложил следующую схему (рис. 11).

На схеме изображены возможные пути эволюции 11 видов одного рода, обозначенных буквами А, В, С и т. д. — до L включительно. Расстояния между буквами показывают близость между видами.

Так, виды, обозначенные буквами D и Е или F и G, менее сходны друг с другом, чем виды А и В или К и L и т. п. Горизонтальные линии означают отдельные этапы в эволюции этих видов, причем каждый этап условно принят за 1000 поколений.

Проследим эволюцию вида А. Пучок пунктирных линий из точки А изображает его потомков. В силу индивидуальной изменчивости они будут отличаться друг от друга и от родоначального вида А. Полезные изменения сохранятся в процессе естественного отбора. При этом обнаружит свое полезное действие дивергенция: признаки, наиболее различные между собой (линии а1 и т1 пучка), сохранятся, будут накапливаться из поколения в поколение и все более расходиться. Со временем систематики признают а1 и т1 особыми разновидностями.

Пусть в течение первого этапа — первой тысячи лет — от вида А произошли две ясно выраженные разновидности а1 и т1. Под действием условий, вызвавших изменения родительского вида А, эти разновидности станут изменяться и дальше. Может быть, на десятом этапе они будут иметь такие различия между собой и с видом А, что их следует считать за два отдельных вида: а10 и т10. Часть разновидностей будет вымирать, и, возможно, десятого этапа достигнет только f10, образуя третий вид. На последнем этапе представлены 8 новых видов, взявших начало от вида A: a14, q14, р14, в14, f14, о14, е14 и т14. Виды a14, q14 и р14 ближе друг к другу, чем к остальным видам, и образуют один род, остальные-виды дают еще два рода. Эволюция вида I протекает сходным образом.

Судьба других видов иная: из них только виды Е и F доживают до десятого этапа, вид Е потом вымирает. Особо заметьте вид F14: он сохранился до нашего времени почти неизмененным по сравнению с родоначальным видом F. Так может произойти, если условия окружающей среды не изменяются или очень мало изменяются в течение длительного времени.

Дарвин подчеркивал, что в природе не всегда сохранялись лишь наиболее расходящиеся, крайние разновидности, средние также могли выжить и дать потомство. Один вид может обогнать другой в своем развитии; из крайних разновидностей иногда развивается только одна, но может развиться и три. Все зависит от того, как складываются бесконечно сложные отношения организмов между собой и с окружающей средой.

Примеры видообразования. Приведем примеры образования видов, причем будем пользоваться термином подвид, принятым в науке вместо «разновидность».

Широко расселенные виды, например медведь бурый, заяц-беляк, лисица обыкновенная, белка обыкновенная, встречаются от Атлантического до Тихого океана и имеют большое число подвидов. В средней полосе СССР произрастает более 20 видов лютика. Все они произошли от одного родоначального вида. Потомки его захватили различные места обитания — степи, леса, поля — и благодаря дивергенции постепенно обособились друг от друга сначала в подвиды, потом в виды (рис. 12). Ознакомьтесь с другими примерами на том же рисунке.

Видообразование продолжается и в наше время. На Кавказе живет сойка с черным оперением на затылке. За самостоятельный вид ее еще нельзя считать, это подвид обыкновенной сойки. В Америке встречается 27 подвидов певчего воробья. Большинство из них внешне мало отличаются один от другого, но некоторые имеют резкие отличия. Со временем промежуточные по своим признакам подвиды могут вымереть, а крайние станут самостоятельными молодыми видами, утеряв способность скрещиваться друг с другом.

Значение изоляции. Обширность территории расселения вида благоприятствует естественному отбору и дивергенции. Это происходит при расселении какого-либо вида в обособленных друг от друга местностях. В подобных случаях проникновение организмов из одной местности в другую сильно затруднено и возможность скрещивания между ними резко снижается или совершенно отсутствует.