- •16. Приведите примеры видов мышления.

- •17. Объясните понятие темперамент и укажите сферы его проявления.

- •18. Приведите примеры основных мыслительных операций и раскройте сущность мышления как высшего познавательного процесса.

- •37) Дайте характеристику группе и ее функциям.

- •Классификация Леонгарда

- •Классификация Личко Гипертимный

- •Лабильный

- •Астено-невротический

- •Сенситивный (сензитивный)

- •Психастенический

- •Шизоидный

- •Истероидный

- •Неустойчивый

- •Конфо́рмный

37) Дайте характеристику группе и ее функциям.

Социальная группа - любая относительно устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями. В каждой социальной группе воплощаются некоторые специфические взаимосвязи индивидов между собой и обществом в целом в рамках определенного исторического контекста. Внешние отличительные признаки социальной группы: 1) статика существования, которая проявляется в непрерывной динамизации групповых процессов в латентной или явной форме; 2) социальная группа характеризуется определенным набором социальных норм; 3) социальная группа имеет свою ролевую структуру с достаточно выраженными функциональными нагрузками. Существует значительное число критериев, характеризующих специфический способ действия каждой социальной группы: их разделяют по числу входящих в них индивидов (большие, средние, малые), по индивидуальным признакам входящих в них индивидов, по характеру внутренней структуры, по статусу в обществе, по уровню сплоченности, по степени взаимодействия членов, по ее культурологическим признакам. История изучения социальных групп имеет давнюю традицию. Еще Т. Гоббс попытался дать определение социальной группы как "...известного числа людей, объединенных общими интересом и делом", и выделил группы упорядоченные и неупорядоченные, политические, частные и другие. В дальнейшем этот термин приобрел более глубокую социальную окраску. Одним из основоположников теории социальных групп является Зиммель, рассмотревший целый спектр закономерностей и аспектов взаимодействия микро- и макроструктур.

Функции группы 1. Социализирующая, то есть группа способствует приспособлению индивида к социальной жизни. 2. Инструментальная, то есть группы необходимы для осуществления дел, которые трудно или невозможно выполнить одному. 3. Экспрессивная (выразительная), то есть в группе удовлетворяется стремление членов группы к социальному одобрению, уважению, доверию. 4. Поддерживающая, то есть люди объединяются в группы для ослабления неприятных чувств. Эксперименты Шахтера (1959 г.), Сарнофа и Ф. Зимбардо (1961 г.) показали, что если люди испытывают страх (внешний источник опасности), это способствует их объединению в группу. Если же они испытывают беспокойство (внутренний источник опасности), то объединение в группу не происходит.

38. Укажите основные отличия уровней группового развития.

Группа, в которой развивается и воспитывается личность, является связующим звеном между нею и обществом. Традиционно в центре внимания психологов находится малая группа - объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. Малая группа рассматривается преимущественно как общность, скрепленная эмоциональными связями (симпатия, антипатия, безразличие, податливость и т.д.). Многоуровневая структура межличностных отношений. Если в диффузной группе взаимоотношения являются относительно непосредственными, то в высокоразвитом сообществе групповые процессы являются опосредствованными и образуют иерархию уровней (страт). Центральное звено групповой структуры (страта А) образует сама групповая деятельность, ее содержательная общественно-экономическая и социально-политическая характеристика. Первый слой (страта Б) фиксирует отношение каждого члена группы к групповой деятельности, ее целям, задачам, принципам, на которых она строится, мотивацию деятельности, ее социальный смысл для каждого участника. Во второй страте (В) локализуются характеристики межличностных отношений, опосредствованных содержанием совместной деятельности (ее целями и задачами, ходом выполнения), а также принятыми в группе принципами, идеями, ценностными ориентациями. Именно сюда, видимо, следует отнести различные феномены межличностных отношений, например самоопределение личности в группе и др., о которых речь пойдет дальше. Наконец, последний, поверхностный слой межличностных отношений (Г) предполагает наличие связей (главным образом, эмоциональных), по отношению к которым ни совместные цели деятельности, ни общезначимые для группы ценностные ориентации не выступают в качестве основного фактора, опосредствующего личные контакты ее членов. Это не значит, что такие связи в полном смысле слова непосредственные. Вряд ли можно предположить, чтобы отношения любых двух людей не имели опосредствующего звена в виде тех или иных интересов, вкусов и т.д. Но содержание групповой деятельности на этих связях по существу не сказывается либо обнаруживается в очень слабой степени.

В зарубежной психологии социальной параметрами группообразования считаются: 1) время существования группы; 2) наличие сложившихся отношений власти и подчинения; 3) количество коммуникаций групповых; 4) количество взаимных выборов социометрических (- социометрия), и пр. Отечественная психология социальная для выявления уровня развития группового учитывает сочетание двух факторов: 1) степени опосредованности отношений межличностных содержанием — целями, ценностями, организацией — деятельности совместной; 2) характера социального этих целей и ценностей — соответственных общественно-историческому процессу или препятствующих ему.

Исходя из этого, можно отнести: 1) к высшему уровню развития группового - коллективы и группы, приближающиеся к ним по типу своей структуры и социально-психологическим характеристикам; 2) к низшему — группы, основанные на асоциальных факторах (всякого рода асоциальные ассоциации), и группы диффузные, где отсутствуют общие цели и ценности.

38. Укажите основные отличия уровней группового развития.

Уровень развития группы – это такой качественный этап, который характеризует ее социально-психологическую зрелость. Группа развивается в пределах континуума – начиная с низшего уровня, проходя несколько этапов и достигая высшего уровня. Так, Е.С. Кузьмин выделяет три уровня: Номинальная группа. Кооперация. Коллектив.

Обязательными элементами любой группы являются цели, общие нормы, санкции, групповые ритуалы, отношения, совместная деятельность, вещная среда. Таким образом перечисленные элементы яв-ся основными отличиями уровней группового развития, т к у каждой группы свои цели, нормы и т.д. Можно выделить несколько основных отличных признаков социальной группы. Первый признак — наличие интегральных психологических характеристик, включающих общественное мнение, психологический климат, групповые нормы, групповые интересы, установки, которые формируются по мере развития группы. Интегральные характеристики обусловливаются особым состоянием, возникающим при взаимодействии людей. Единодушие членов группы в значительной степени определяется общественным мнением. Мнения конкретных людей могут существенно расходиться с общественным мнением. Социальный контроль существует в каждой группе, и он также обусловливает формирование и развитие интегральных психологических черт группы. Второй отличительный признак— наличие свойств группы как единого целого. Социальная группа имеет композицию и структуру, групповые процессы, групповые нормы и санкции, социальный контроль. Еще один признак — осознание людьми принадлежности к группе, который лежит в основе самоопределения личности. Еще одним признаком группы выступает установление определенных отношений между ее членами.

39. Сформулируйте факторы привлечения непроизвольного и произвольного внимания.

Внимание — сосредоточение сознания на определенном объекте, обеспечивающее его избирательное и особо ясное отражение. При анализе функции внимания различают непроизвольное, произвольное, послепроизвольное внимание.

Непроизвольное внимание — сосредоточенность на объекте или действии без волевого усилия и специальной задачи. В основе непроизвольного внимания лежит ориентировочно-исследовательский рефлекс. Непроизвольное внимание привлекается как внешними, так и внутренними факторами. К числу внешних относятся особенности раздражителя, например, его интенсивность (громкий звук, яркий свет, резкий запах); интенсивность может быть не только абсолютной, но и относительной (яркий цвет на бледном фоне, шепот соседей на фоне тишины библиотечного зала). Новизна раздражителя, как абсолютная, так и относительная также является внешним фактором, привлекающим непроизвольное внимание. К числу внутренних, или субъективных факторов можно отнести значимость стимула, соответствие потребностям человека, а также интерес, увлекательность, как причины привлечения и поддержания непроизвольного внимания.

Произвольное, или волевое внимание, — сосредоточенность на объекте или действии со специально поставленной целью и с помощью волевого усилия. Произвольное внимание зависит не от внешних факторов, не от особенностей объектов, а от поставленной цели, задачи. Оно связано с деятельностью человека, возникает в процессе труда и выполняет функцию регулятора. Так называемое произвольное вниманием - это сознательно направляемое и регулируемое внимание, в котором субъект сознательно избирает объект, на который оно направляется. Это внимание имеет место там, где предмет, на который направляется внимание, сам по себе его не привлекает.

40. Укажите основные функции воли и приведите примеры для каждой из них.

Воля проявляет себя в двух взаимосвязанных функциях - стимулирующей и тормозной. Стимулирующая функция обеспечивается активностью человека .Активность порождает действие в силу специфики внутренних состояний человека, которые возникают в момент самого действия (человек, который испытывает потребность в поддержке во время своего выступления, призывает высказаться единомышленников; пребывая в глубокой печали, человек жалуется на всех окружающих и т.д.) . Активности присущи мимовольность и произвольность хода действий и поведения. Если активность выступает свойством воли, то она характеризуется произвольностью, т.е. предопределенность действий и поведения относительно поставленной цели. Такая активность не подчиняется актуальным побуждениям, она характеризуется способностью подниматься над уровнем требований ситуации (над ситуативностью). Можно указать еще одну особенность стимулирующей функции. Если у человека отсутствует актуальная потребность выполнять действие, но при этом необходимость выполнения ее он осознает, воля создает вспомогательное побуждение, изменяя смысл действия (делает его более значимым, вызывая переживания, связанные с предполагаемыми последствиями действия). Так, после длительного выполнения неинтересной работы ребенок отказывается продолжать ее. Но достаточно экспериментатору попросить поработать еще, аргументируя это тем, что таким действиям надо будет обучить других детей, что они хотят этого, и ребенок охотно соглашается и долгое время выполняет монотонную работу. В таком случае ребенок увидел себя в роли "учителя" и смысл ситуации для него изменился. Тормозная функция проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности. Эта функция чаще всего выступает в единстве со стимулирующей. Человек способен тормозить возникновение нежелательных мотивов, выполнение действий, поведения, которые противоречат представлениям о образце, эталоне и осуществление которых может поставить под сомнение или повредить авторитету личности. Волевое регулирование поведения было бы невозможно без тормозной функции. Примерами тормозной функции могут быть отдельные проявления человеческой воспитанности. Да, взять на себя ответственность в сложном деле, зная, что соучастник может "сломаться", чтобы дать ему шанс подняться, выдержать осуждение окружающих, если дело, которое осуждается, принесет пользу в будущем. Особенно часто тормозная функция необходима в повседневной жизни. Это может быть решение сдержаться в принципиальном для человека споре; не дать выхода агрессии; довести неинтересное, но необходимое дело до конца; воздержаться от развлечения ради занятий и т.п.

41. Опишите приемы воображения и приведите примеры для каждого из них.

Воображение по своей природе активно. Оно стимулируется жизненными потребностями и мотивами и осуществляется с помощью особых психических действий, называемых приемами создания образов. К ним относятся: агглютинация, аналогия, акцентирование, типизация, придача и перемещение.

Агглютинация (комбинирование) – прием создания нового образа путем субъективного объединения элементов или частей некоторых исходных объектов. Путем агглютинации созданы многие сказочные образы (русалка, избушка на курьих ножках, кентавр и т. д.).

Аналогия – это процесс создания нового, по сходству с известным. Так по аналогии с птицами человек изобрел летательные устройства, по аналогии с дельфином – каркас подводной лодки и т. д.

Гиперболизация – выражается в субъективном преувеличении (приуменьшении) размеров объекта или количества частей и элементов. Примером может служить образ Гулливера, многоголовый дракон и др.

Акцентирование – субъективное выделение и подчеркивание каких-то характерных для объекта качеств. Например, если у прототипа героя художественного произведения хорошо выделены отдельные черты характера, то писатель их подчеркивает еще больше.

Типизация- прием обобщения множества родственных объектов с целью выделения в них общих, повторяющихся, существенных признаков и воплощения их в новом образе. Этот прием широко используется в художественном творчестве, где создаются образы, отражающие характерные черты определенной группы людей (социальной, профессиональной, этнической).

Придача – заключается в том, что объекту приписываются (придаются) не свойственные ему качества или функции (сапоги-скороходы, ковер-самолет).

Перемещение – субъективное помещение объекта в новые ситуации, в которых он никогда не был, не может быть вообще или в которых субъект его никогда не видел.

Все приемы воображения работают как единая система. Поэтому при создании одного образа могут использоваться несколько из них. В большинстве случаев приемы создания образов плохо осознаются субъектом.

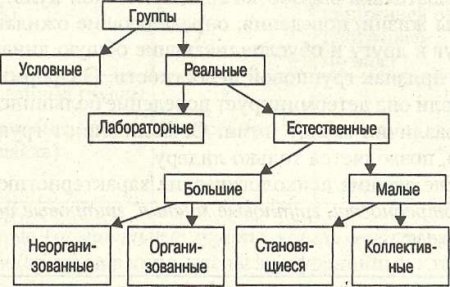

42. Составьте схему классификации видов групп.

43. Составьте эссе: « Развитие волевых качеств личности и приемы работы над собой».

"Всякое воспитание есть в конечном счете самовоспитание"(Л.С.Выготский)

Согласно определению, самовоспитание – это сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности, или, проще, самовоспитание - выработка человеком у себя таких личностных качеств, которые представляются ему желательными. Самовоспитание – очень важная сторона воспитания, которая реализуется как под влиянием педагогов и социальной среды, так и на основе индивидуальных качеств человека. Самовоспитание подчёркивает целенаправленное действие самого воспитанника; это намеренное изменение, возведение человеком самого себя на более высокую ступень совершенства; процесс сознательного и самостоятельного преобразования человеком своих телесных сил, душевных свойств, социальных качеств личности для выполнения своего предназначения. Качества личности и поступки могут не сформироваться и не проявиться, если не включатся механизмы "самости" на уровне самопознания, самовоспитания, самосовершенствования. Очень непросто управлять чувствами и обуздывать их, но и этому можно научиться. Саморегуляция позволяет сдержанно относиться к другим людям и терпимо воспринимать их недостатки, вырабатывая умение не раздражаться в самых критических ситуациях. В выработке нравственной культуры, мужества, в формировании эрудиции и в умении руководить людьми немалую роль играют приемы самовоспитания. Человек должен точно знать, какие качества следует воспитывать у себя, поэтому самовоспитание начинается с самооценки. Самооценка формируется путем сравнения себя с другими людьми и путем сопоставления уровня своих притязаний с результатами своей деятельности. Адекватная самооценка позволяет правильно сформулировать цели самовоспитания. Она формулируется в тех случаях, когда субъект выявляет мнение о себе и своих поступках у людей, с которыми контактирует в семье, в учебном заведении, на отдыхе; критически сопоставляет себя с окружающими. Если результат этих контактов — заниженная самооценка, человек начинает находить в каждом деле непреодолимые препятствия. Он теряет уверенность в себе. Ему становится труднее работать, сложнее контактировать с коллегами, устанавливать контакты с людьми. Самоконтроль обязательный прием самовоспитания, способствует концентрации всех сил в нужном направлении и экономному расходованию сил. Он уберегает от ошибок в поведении и в работе. Самопринуждение - обязательный прием самовоспитания, которым должны владеть все школьники и взрослые люди. При выявлении причин неуспеваемости школьников мы сталкиваемся с тем, что они не могут заставить себя заниматься теми учебными дисциплинами, которые им не нравятся, не могут заставить себя прекратить чтение интересной книги, чтобы выполнить школьные домашние задания. Часто такое поведение наблюдается и у взрослых. Смотреть телевизор, лежа на диване, конечно же, гораздо приятнее, чем убирать в квартире или помогать детям в освоении учебных программ и решении их локальных и глобальных проблем. Самокорректировка дает возможность корректировать накал страстей, приучает держать себя в руках, быстро успокаиваться в сложных ситуациях. Самокорректировка позволяет преобразовывать хаос негативных мыслей и чувств, разрушающих жизненный потенциал, в гармоничную структуру. Если такое преображение происходит сознательно, оно приводит к более эффективному использованию жизненной энергии личности. Саморегуляция предусматривает обучение умению следить за внешними проявлениями эмоциональных состояний. Дело в том, что изменяя внешнее выражение, эмоции, можно регулировать свое внутреннее психическое состояние. Например, хаотичные, не подкрепляющие речь движения рук в разговоре, дрожание пальцев вызывают нерешительность, неуверенность в себе; заискивающие интонации углубляют беспокойство. И наоборот, приучая себя не размахивать руками в разговоре, не горбиться, не хмуриться, а стоять перед собеседниками, развернув плечи, подтянув живот, демонстрируя красивую осанку, улыбаться в моменты растерянности, недоумения; смотреть уверенно и строго в конфликтной ситуации, руководитель приобретает уверенность в себе, не теряется в момент сильной тревоги, при возникновении чрезвычайной ситуации.

44. Объясните отличия между различными видами расстройств мышления.

Мышление – это психический процесс, который заключается в отражении человеческим мозгом общих свойств предметов и явлений внешнего мира, установлении связей между ними. Расстройства мышления у психически больных весьма разнообразны. Причем, может расстраиваться как форма, так и содержание мышления. Основные виды расстройств мышления: 1. Патологически ускоренное мышление (скачка мыслей).

При этом больной быстро переходит от одной мысли к другой, не успевая высказать одно суждение, перескакивает ко второму, затем к третьему и т. д. Характерным для скачки идей является то, что при быстрой смене мыслей внешняя связь их в известной мере не нарушается. Речь, соответственно, становится торопливой и непоследовательной. Основным расстройством при скачке идей является ослабление внимания, выражающееся в отвлекаемости. 2. Замедленное, заторможенное мышление. Симптом, в известной степени, противоположный скачке идей. С формальной стороны при этом расстройстве мышления имеется резкое замедление темпа течения мыслей. Больной медленно отвечает на вопросы. По своему содержанию заторможенное мышление характеризуется бедностью представлений, понятий и суждений. При заторможенном мышлении больной мыслит медленно, с препятствиями, однако он в конечном итоге способен правильно рассуждать. 3. Обстоятельное мышление. Обстоятельность, чрезмерное детализирование, вязкость и витиеватость, с приведением массы несущественных подробностей, неумение кратко формулировать свою мысль является характерной особенностью этого вида мышления. На обстоятельное мышление трудно воздействовать извне: его можно прервать, но не удается надолго отклонить на другую тему. По своему содержанию обстоятельное мышление во всех своих видах в основном проявляется в слабости суждений, благодаря тому что существенное в нем мало отличается от несущественного: «из-за деревьев не видно леса». 4. Резонерствующее мышление. Под резонерствуюшим мышлением понимается пустое рассуждательство, т. е. глубокомысленное на вид, но крайне бессодержательное и бедное суждениями мышление. 5. Разорванное мышление.

Характерным и специфическим расстройством является здесь нарушение связи и порядка в мыслительном процессе. При разорванном мышлении два случайно встретившихся представления соединяются в одно понятие или обрывки мыслей неправильно соединяются в одну новую мысль. Внешнее сходство с разорванностью мышления имеет другое расстройство – бессвязанность мышления. Но в отличие от разорванности мышления здесь наступает полная утрата смыслового содержания речи, внешняя грамматическая форма фраз резко страдает, промежуточные звенья между обрывками мыслей выпадают, и речевая продукция больных принимает совершенно бессвязный характер. Бредовые идеи. Расстройство мышления может выражаться в образовании так называемых бредовых идей. Бредовые идеи определяются как возникающие на почве психической болезни ошибочные мысли с высокой субъективной уверенностью в их достоверности, не поддающиеся коррекции. Навязчивые идеи. Навязчивыми идеями называются представления и мысли, непроизвольно вторгающиеся в сознание больного, который понимает всю нелепость их и в то же время не может с ними бороться. Характерным для навязчивых состояний является признак их доминирования в сознании при наличии критического отношения к ним со стороны больного. Как правило, личность больного борется с ними, причем эта борьба принимает иногда чрезвычайно мучительный для больного характер. Навязчивые мысли отличаются от бредовых идей тем, что, во-первых, больной к навязчивым мыслям относится критически, понимая их болезненность и необоснованность, во-вторых, тем, что навязчивые мысли обычно носят непостоянный характер, часто возникая эпизодически, как бы приступами, в-третьих, они не обязательно возникают на болезненной почве.

Сверхценные идеи занимают промежуточное место между навязчивыми и бредовыми идеями. Под сверхценными идеями следует понимать ошибочные либо односторонние суждения или группы суждений, которые вследствие своей резкой аффективной окраски получают перевес над всеми остальными идеями, причем доминирующее значение этих идей держится в течение длительного времени. Другими словами, в отличие от навязчивых состояний они положительно эмоционально окрашены. Это определение сверхценных идей показывает, что такого рода идеи могут встречаться как у нормальных людей, так и у психически больных. Причем возникают эти идеи не против желания субъекта, а в силу его чувственной потребности в них. Сверхценные идеи – это глубокое убеждение, которое человек ценит, которым он дорожит. Сверхценные идеи можно встретить у ученого, сильно увлеченного какой-либо теорией, не имеющей реального обоснования; художника, захваченного определенной фантастической идеей; у религиозного фанатика, глубоко преданного своим убеждениям, и т. д.

45. Используйте основные функции воли и покажите их значение для труда и учебы.

Воля отвечает таким сферам, как власть, ответственность, умение принимать решения, уверенность в своих решениях, самостоятельность и настойчивость в реализации намерений. Также в компетенцию Волевой функции входят обращение с собственными и чужими границами, инициатива, свобода выбора. Воля отвечает за ощущение своего «я» (кто я в этом мире) и своих желаний. К ней же относится область отношений между людьми, которая как раз связана с границами своего «я» и «я» других людей. Воля влияет на правовые нормы, этику человека, формирует картину его мировоззрения. Воля проявляет себя в двух взаимосвязанных функциях - стимулирующей и тормозной. Стимулирующая функция обеспечивается активностью человека. Активность порождает действие в силу специфики внутренних состояний человека, которые возникают в момент самого действия. Тормозная функция проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности. Эта функция чаще всего выступает в единстве со стимулирующей. Человек способен тормозить возникновение нежелательных мотивов, выполнение действий, поведения, которые противоречат представлениям о образце, эталоне и осуществление которых может поставить под сомнение или повредить авторитету личности. Волевое регулирование поведения было бы невозможно без тормозной функции. Примерами тормозной функции могут быть отдельные проявления человеческой воспитанности. Особенно часто тормозная функция необходима в повседневной жизни. Это может быть решение сдержаться в принципиальном для человека споре; довести неинтересное, но необходимое дело до конца; воздержаться от развлечения ради занятий и т.п. Например, чтобы получить профессию, молодому человеку нужно поступить в определенный вуз, полностью выполнить все учебные программы, прочитать и усвоить большое количество специальных источников, сдать необходимое число зачетов и экзаменов. Конечная цель — получить специальность — может быть привлекательной, но для ее достижения придется выполнять действия, многие из которых выступают для человека как трудные, нежелательные или неприятные. В то же время у него возникают актуальные потребности и мотивы, желания и стремления, непосредственно не связанные с этой целью, но в данный момент являющиеся наиболее привлекательными — чтение, спорт, отдых и многое другое, от чего быстро и легко можно получить удовлетворение. Понадобится делать выбор между тем, что хочется, и тем, что необходимо, разрешать внутриличностный конфликт.

46. Раскройте различные степени выраженности способностей на примере одаренности, таланта и гениальности.

Способности это индивидуальные особенности человека, которые имеют отношение к успешности выполнения каких-либо видов деятельности. Поэтому способности и рассматриваются в качестве основных свойств личности. Когда говорят о ком-то, что он "способный", то тем самым обычно подчеркивается, что человек проявляет успехи в отдельной способности. Как правило, этот эпитет заслуживают старательные ученики, и эти способности касаются учебных предметов, дисциплин. Но одно дело - быть способным в области физкультуры, а другое дело - быть чемпионом района (города, области...) по боксу. Одаренность - своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности. От одаренности зависит не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого успешного выполнения. Для успешного выполнения всякой деятельности требуется не только наличие соответствующего сочетания способностей, по и овладение необходимыми знаниями и навыками. Иными словами, если на общие физические способности ребенка наложатся частные (например очень высокая выносливость, весьма развитая мускулатура), плюс к этому - хорошая скорость реакция, концентрация и распределение внимания, то можно уже предполагать одаренность в области бокса. И если уже на эту одаренность наложится опыт, полученный на секции бокса и разного рода соревнованиях, то из ребенка может вырасти чемпион. Талант - высокий уровень развития специальных способностей (музыкальных, литературных и т. д.). Как и одаренность, талант проявляется и развивается в основном в деятельности. Деятельность талантливого человека отличается принципиальной новизной, оригинальностью подхода. Талант — определенное сочетание способностей, их совокупность. Отдельная изолированная способность, даже очень высокоразвитая, не может быть названа талантом. Среди выдающихся талантов можно, например, найти много людей, как с хорошей, так и с плохой памятью: в творческой деятельности человека память — лишь один из факторов, от которых зависит успешность. Но результата почти точно не будет без гибкости ума, богатой фантазии, сильной воли, глубокой заинтересованности. Гениальность - это высший уровень развития способностей. Гений оставляет заметный след в жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей очень мало, и нет в обществе "гениальных должностей". То есть нельзя стать гением лишь по своему социальному статусу. Король или президент тоже оставляет в жизни общества след, но если не было бы его, пришел бы другой король или президент. А "вместо" одного гения другого уже не будет. По крайней мере, какое-то время. Примеры гениев: Аристотель, Леонардо да Винчи, Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, М. В. Ломоносов, Ч. Дарвин. Без каждого из этих людей история человечества была бы несколько иной. Характерно, что многие гении достигали выдающихся результатов в совершенно разных областях (например да Винчи или Ломоносов).

47.Проанализируйте, в чем состоят различия учений о природе психического: пансихизм, биопсихизм и нейропсихизм.

...В психологии нет единого определения психики. Она определяется через ее функции (отражение реальности, регуляция деятельности и т. п.), через обеспечивающие ее физиологические механизмы (психика — функция мозга или нервной системы), феноменологически (психические явления), через объект исследования (поведение, человек как субъект психики). Все эти определения отражают различные стороны психики и не исключают, а дополняют друг друга...

Панпсихизм. Эта позиция означает всеобщее одушевление материи... [или], скорее, ...выделение общих для всей материи свойств: способности к саморазвитию, активности, взаимодействию. Эти общие свойства характеризуются как «общая душа», имеющая разные формы существования в разных проявлениях материи (природы)... Панпсихизм имеет две формы существования: как вульгарный механицизм, сводящий все явления к единым, неменяющимся проявлениям и закономерностям..., и как «расширительная» точка зрения на общие закономерности мира...

Биопсихизм. Данная точка зрения основана на качественном отличии живой и неживой материи. При этом критерием живого считается обмен веществ. Для сохранения себя живому организму, в отличие от неживого, необходимо взаимодействовать со средой и получать из нее необходимые для себя компоненты. Таким образом, любое живое существо обладает потребностью в получении дополнительных веществ из среды и активностью (способностью инициировать для этого взаимодействие со средой), что проявляется по отношению к среде в форме раздражимости. Признавая раздражимость (способность к избирательному реагированию на воздействия среды в соответствии со своими потребностями) общим для всего живого свойством, сторонники биопсихизма рассматривают его как изначальную форму психического, свойственную всей живой материи...

Нейропсихизм. В этом случае предполагается, что психика, являясь функцией нервной системы, появляется только у тех животных, у которых нервная система есть.

...Такая точка зрения, несмотря на ее популярность, ...противоречит основному принципу ведущей роли функции по отношению к органу (сначала в эволюции появляется функция и только вслед за ней — орган, ее обеспечивающий) и не позволяет объяснить закономерность появления психики в эволюции и специфику ее содержания... Все данные эволюционной биологии, зоопсихологии, антропогенеза и онтогенеза свидетельствуют об обратном процессе: сначала появляется изменение взаимодействия субъекта с миром, затем новое содержание субъективного опыта, которое образует основу для развития нервной системы...

48. Установите связь между психопатиями и акцентуациями характера.

Типы акцентуаций характера весьма сходны и частично совпадают с типами психопатий.

Отличия между акцентуациями характера и психопатиями основываются на диагностических критериях П. Б. Ганнушкина (1933) - О. В. Кербикова (1962). При акцентуациях характера может не быть ни одного из этих признаков: ни относительной стабильности характера на протяжении жизни, ни тотальности его проявлений во всех ситуациях, ни социальной дезадаптации как следствия тяжести аномалии характера. Во всяком случае, никогда не бывает соответствия всем этим трем признакам психопатии сразу.

Обычно акцентуации развиваются в период становления характера и сглаживаются с повзрослением. Особенности характера при акцентуациях могут проявляться не постоянно, а лишь в некоторых ситуациях, в определенной обстановке, и почти не обнаруживаться в обычных условиях.

На основании сказанного можно дать следующее определение акцентуации характера.

Акцентуации характера - это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим...

Так, акцентированные личности имеют сходство со страдающими истерической психопатией. Они склонны к театральности, к самоутверждению в глазах окружающих и т. д. Однако эти проявления у них не столь ярки и общая дисгармоничность личности выражена значительно меньше. Другие варианты акцентированных состояний меньше соответствуют формам известных психопатий, хотя среди них и обнаруживаются признаки дисгармонических свойств личности: ригидность, неуправляемость и др. В рамках акцентированных состояний часто встречаются смешанные варианты, включающие признаки разных типов акцентирования.

Акцентированные личности не являются патологическими, более легко адаптируются в жизни, чем психопатические, и их адаптация более устойчива, однако и у них в неблагоприятных условиях могут возникать состояния декомпенсации, а также патологическое развитие. При патологическом развитии имеется корреляция между отдельными типами акцентуации и самим характером развития.

49.Составьте эссе: «Роль приемов воображения в творческой деятельности».

Воображение психический процесс создания образа предмета, ситуации путем перестройки имеющихся представлений. Образы воображения не всегда соответствуют реальности; в них есть элементы фантазии, вымысла. Если воображение рисует сознанию картины, которым ничего или мало что соответствует в действительности, то оно носит название фантазии. Если воображение обращено в будущее, его именуют мечтой. Процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи с двумя другими психическими процессами, памятью и мышлением.

Среди различных видов и форм произвольного воображения можно выделить воссоздающее воображение, творческое воображение и мечту. Воссоздающее воображение проявляется тогда, когда человеку необходимо воссоздать представление объекта, как можно более полно соответствующее его описанию.

Творческое воображение характеризуется тем, что человек преобразует представления и создает новые не по имеющемуся образцу, а самостоятельно намечая контуры создаваемого образа и выбирая для него необходимые материалы. Особой формой воображения является мечта т.е. самостоятельное создание новых образов. Главной особенностью мечты является то, что она направлена на будущую деятельность, т.е. мечта это воображение, направленное на желаемое будущее.

Без богатого воображения любая творческая деятельность человека была бы невозможной. Это объясняется следующим. Во-первых, сам продукт творчества или будущая цель творческой деятельности всегда представлены сначала в воображении творца и только затем становятся реальностью. Прежде чем нарисовать картину, художник в своем воображении строит ее замысел. Во-вторых, первоначальный творческий замысел или проект почти никогда не остаются неизменными и чаще всего существенно изменяются в ходе самого творчества. Это изменение задуманного в ходе творческой деятельности является именно ее неотъемлемым свойством и не может происходить иначе, как в воображении. В-третьих, способности, талант любого творца не в последнюю очередь оцениваются людьми именно по богатству его воображения

От воспроизводящего, или воссоздающего, воображения надо отличать творческое воображение, создание новых образов без опоры на готовое описание их. Этот вид воображения играет важную роль во всех видах творческой деятельности людей. Творчество, или творческая деятельность это деятельность, которая дает новые, впервые создаваемые, оригинальные продукты, имеющие общественное значение: изобретение новых (фундаментальная реконструкция старых) машин, отыскание способов получения новых сортов растений или пород животных, открытие новых закономерностей в науке, создание произведений искусства, литературы.

50.Напишите эссе: «Роль психологических знаний в жизни и деятельности личности».

Психология как наука и практика уверенно вошла в жизнь современного поколения. Еще не начав изучать ее как учебную дисциплину, мы уже встречаем в популярных изданиях, теле- и радиопередачах психологические тесты, рекомендации психологов мужчинам и женщинам, руководителям, их комментарии относительно деятельности известных политиков или рекламируемых услуг по изучению иностранных языков, их отношение к религии, астрологии, другим важным для людей явлениям.

Первое значение психологии для современного специалиста - практическое. Психология помогает решить реальные производственные проблемы, жизненные трудности, помогает человеку правильно выбрать профессию, адаптироваться и в производственном коллективе, и в семье. Она учит человека правильно общаться с руководителями, подчиненными, сослуживцами, близкими людьми. Другое значение психологии – развивающее. Полученные психологические знания человек примеряет к себе. Например, когда он узнает про темперамент, его типы, особенности, то пробует определить свой тип, когда узнает про виды мышления – пытается понять особенности собственного мышления. Это возможно не только на основе самонаблюдения, но и с помощью специального психологического инструментария – тестов и других психодиагностических методов. После изучения своих психологических качеств, человек может примерить к себе другие знания - какие преимущества и трудности в деятельности и общении связаны с его темпераментом и мышлением, как их учесть в жизни и трудовой деятельности, как развить себя? Таким образом, развивающее значение психологии тоже имеет практический эффект. Третье – общекультурное значение психологии предполагает, что когда человек овладевает психологическими знаниями, он овладевает не только культурой своего народа, но и другим культурами. Достижения современной психологии связаны с именами— не только отечественных, но и зарубежных ученых, и принадлежат всем людям. Например, такие понятия как креативность, самоактуализирующаяся личность, психоанализ знакомы всем образованным людям у нас и за рубежом, с которым вы можете общаться. Эти общекультурные понятия человек тоже примеряет к себе и, возможно, захочет стать самоактуализированной личностью. Психология разрабатывает также и фундаментальные проблемы, что имеет и теоретическое, и практическое значение.

51.Оцените известные вам приемы наилучшего запоминания ( приемы мнемотехники) и покажите их эффективность.

Существует целая система специальных приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей). Эта система называется мнемотехникой. Она основана на создании структуры и придании смысла списку несвязанных слов или цифр для облегчения его запоминания. Мнемотехника предлагает также замену абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие зрительное, слуховое или кинестетическое представление и связывание объектов с уже имеющейся в памяти информацией для упрощения запоминания.

Мнемотехника применяется для запоминания не запоминаемой информации. Например, когда нужно запомнить последовательность цифр, список телефонных номеров, хронологическую таблицу, план-конспект речи, новые иностранные слова, грамматические правила и т.п. Очень чётко и полно она сформулирована О. Эренбергом в книге "Приёмы запоминания информации". Эренберг предлагает следующие приёмы, облегчающие запоминание:

1) Рифма - один из наиболее действенных способов обеспечить запоминание материала. Этот способ нашел также широкое применение в рекламе. Зарифмованные рекламные ролики сами врезаются нам в память, независимо от нашего желания, и от них зачастую не так просто избавиться. Поэтому при столкновении с важной, но нелогичной и трудно запоминаемой информацией стоит попробовать зарифмовать ее.

2) Аббревиатуры не только сокращают длинные названия, но и способствуют их запоминанию. Принцип аббревиатуры также используется для запоминания материала, не связанного логическими принципами, и облегчает процесс вызывания из памяти нужной информации.

3) Кодирование информации в простое предложение, в котором все слова начинаются с первых букв слов, которые нужно запомнить. Например, для запоминания цветов радуги обычно пользуются фразой: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Астрономы запоминают порядок планет солнечной системы с помощью такой фразы: "Морской Волк Замучил Молодого Юнгу, Совершенно Утомив Несчастного Подростка".

4) Метод расположения предметов - способ запоминания предметов с помощью фиксирования их местоположения. Этот метод можно также использовать для запоминания различных предметов, которые ассоциируются с определенным местом. (Метод Сократа и Цицерона, о котором упоминалось ранее). Описанный выше метод способствует запоминанию потому, что он позволяет группировать не связанные между собой предметы в имеющие смысл последовательности.

5) Применение слов, способствующих запоминанию.

6) Использование картинок. Суть этого метода заключается в переводе имен собственных, различных названий и мыслей в картинки на основе их звучания или смыслового значения для улучшения запоминания.

Не каждому человеку от природы дана совершенная память, способная освоить необходимую ему информацию. Конечно, можно использовать для хранения и выборки информации различные бумажные, аудио-, видео - и компьютерные носители, однако в условиях все более усложняющейся окружающей человека среды необходимо большое количество данных хранить в собственной памяти. И не просто хранить, а иметь возможность ее эффективно использовать.

Поэтому так важна тренировка памяти, ее развитие, развитие способностей по анализу огромного потока поступающей информации.

Использование мнемических приёмов может помочь значительно облегчить задачу запоминания информации, сделать этот процесс не только быстрым и эффективным, но и приятным, понятным и интересным. Особенно важно это для тех, кто участвует в учебном или научном процессе.

52.Найдите различия между житейской и научной психологией.

Условно можно выделить два подхода к рассмотрению психологии: научно-практический и житейский. Научно-практической психологией занимаются специалисты – психологи. Продукт научно-практической психологии – исследование проблемы с последующими рекомендациями по их решению, воздействие или взаимодействие с целью решения психологической проблемы. Житейская психология формируется на основе повседневного общения людей. В житейской психологии есть специалисты. Они всегда готовы вас выслушать, посочувствовать и дать совет. Некоторые пункты различия: Во-первых, опытом житейской психологии является индивидуальный опыт. Он приобретается в конкретной ситуации, стихийно, носит эмоциональную окраску. Психологические знания, необходимые человеку для жизни, извлекаются из него интуитивно. Научная психология базируется на опыте понятийно оформленном. Она ищет и находит понятия, которые позволяют увидеть общие закономерности развития личности и её индивидуальные особенности. Отличны пути и методы познания. В житейской психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. В научной психологии основной метод получения знаний – это эксперимент. Второе отличие – это сохранение опыта. Обширный опыт житейской психологии может быть упорядочен в традициях и обрядах, народной мудрости, афоризмах, однако основания таких систематизаций остаются конкретными, ситуативными. Если конкретные выводы противоречат один другому (например, едва ли найдется пословица, к которой нельзя подобрать другую, обратную по значению), то житейскую мудрость это не смущает, она безразлична к логике. В научной психологии знания – это логическая система аксиом и проверенных гипотез. Знания направленно аккумулируются, служат базой расширения и углубления найденных закономерностей. Третье отличие между житейской и научной психологией состоит в возможности передачи, воспроизведения опыта. Обыденные психологические знания, казалось бы, легкодоступны. Советы бывалых людей, афоризмы полны житейского опыта. Однако воспользоваться этими знаниями непросто, так как они не отражают условий, в которых эти знания были получены, а эти условия являются решающими при попытке использовать уже известное другим человеком и в новой ситуации. Вечная проблема «отцов и детей» состоит в том, что дети часто повторяют ошибки отцов. Собственный опыт приходится переживать и накапливать заново. Таким образом, научная психология существенно отличается от житейской, при этом их соотношение проявляется в следующем: -житейские знания более конкретны, приобретаются интуитивно, научная психология имеет некоторое обобщение, позволяющее увидеть закономерности развития личности; -результатом житейского опыта является ситуативно-контекстное утверждение, не стремящееся к однообразию, научная психология систематизирует знания в форме логических положений, гипотез и аксиом; - житейская психология в отличие от научной имеет малые возможности для передачи информации, так как не содержит учёта условий, в которых приобретаются знания.

53.Раскройте, в чем сущность концепций акцентуаций характера , предложенных К.Леонгардом и А.Е.Личко.