- •16. Приведите примеры видов мышления.

- •17. Объясните понятие темперамент и укажите сферы его проявления.

- •18. Приведите примеры основных мыслительных операций и раскройте сущность мышления как высшего познавательного процесса.

- •37) Дайте характеристику группе и ее функциям.

- •Классификация Леонгарда

- •Классификация Личко Гипертимный

- •Лабильный

- •Астено-невротический

- •Сенситивный (сензитивный)

- •Психастенический

- •Шизоидный

- •Истероидный

- •Неустойчивый

- •Конфо́рмный

1. Опишите предмет и задачи психологии.

Это психика человека и животных, включающая в себя различные субъективные (или психические) явления. Одни из них человек использует, чтобы познать мир и самого себя в нем. Поэтому их называют познавательными процессами. К ним относятся следующие: 1) ощущение; 2) восприятие;3) внимание; 4) память; 5) воображение; 6) мышление; 7) речь.

Другие явления определяют направленность активности человека, его отношение к миру и людям, управляют поступками и действиями человека. Их называют мотивационными процессами. К ним относятся: 1) потребности: 2) мотивы; 3) цели; 4) интересы.

Предмет истории психологии заключается в изучении становления конкретного представления о психике на различных этапах развития научных знаний. Поскольку история психологии выделяется в качестве особой независимой области знаний, то ей присущ собственный предмет. Как непосредственный компонент культуры, история психологии возникает и развивается во все времена в разных странах мира. История психологии описывает и поясняет факты и законы, которые открывались человеческому уму. Существуют также такие интегральные явления (характеристики), которые имеют дело с целостным человеком, его индивидуальными особенностями и которые выражаются в его взаимоотношениях с миром, регулируют его общение с людьми. Их называют психическими свойствами и состояниями. К ним относят: 1) волю; 2) чувства; 3) эмоции;

4) склонности; 5) способности; 6) знания; 7) сознание; 8) личность; 9) индивидуальность, характер.

Кроме того, психология изучает человеческое общение и поведение, их зависимость от психических явлений и, в свою очередь, зависимость формирования и развития психических явлений от них. В настоящее время наблюдается бурное развитие психологической науки, обусловленное многообразием теоретических и практических задач, встающих перед ней.

Основными задачами психологии являются: 1) выявление законов психики; 2) раскрытие тех связей и отношений, которые можно было бы классифицировать как закономерные; 3) установление механизмов психической деятельности; 4) изучение природы и действия этих механизмов совместно с другими науками. В течение последних десятилетий значительно расширился фронт психологических исследований, появились новые научные направления и дисциплины. Изменился понятийный аппарат психологической науки, непрерывно появляются новые гипотезы и концепции, психология обогащается новыми эмпирическими данными. Для психологии исследование поведения не самоцель, а средство, путь познания законов, по которым строится внутренняя картина мира.

Таким образом, психология является наукой, изучающей факты, закономерности и механизмы психики, своеобразие протекания психических явлений в зависимости от условий деятельности и от индивидуально-типологических особенностей человека.

2. Назовите этапы возникновение психологии как науки.

Как наука, психология занимается изучением фактов, механизмов и их закономерностей в повседневной психической жизни. История психологии позволяет описывать и объяснять, каким образом данные факты и законы стали доступными человеческому уму. Основными задачами истории психологии можно выделить: - Необходимость в изучении закономерностей развития знаний обо всех моментах психики; -Необходимость раскрытия взаимосвязи науки психологии с прочими науками, влияющими на ее развитие и достижения; -Необходимость получения знаний о зарождении и становлении науки; -Изучение роли личности и индивидуального пути ее развития.

Развитие истории психологии имеет многоэтапный процесс, который направлен на получение и развитие представлений о новейших методах психологического исследования и представлении о предметах. Основными этапами развития истории психологии являются: I этап (донаучный этап - VII-VI вв. до н.э.) – данный этап характеризуется изучением психологии как науки о душе. В ее основе лежали многочисленные легенды, мифы, сказки и первоначальные верования в религию, которые непременно связывают душу с конкретными живыми существами. В тот момент наличие души в каждом живом существе помогало пояснить все происходящие непонятные явления;

II этап (научный период - VII-VI вв. до н.э) - данный этап характеризуется изучением психологии как науки о сознании. Данная необходимость возникает при развитии естественных наук. Поскольку данный этап рассматривался и изучался на уровне философии, то получил название – философский период. Сознанием на данном этапе назвали способность чувствовать, думать и желать. Главнейшим методом изучения истории развития психологии стало наблюдение за собой и описание полученных человеком фактов;

III этап (экспериментальный этап - XX в.) – данный этап характеризуется изучением психологии как науки о поведении. Главной задачей психологии на данном этапе становится становление экспериментов и наблюдение за всем, что можно непосредственно изучать. Это могли быть поступки или реакции человека, его поведение и т.д. Таким образом, на данном этапе можно рассматривать историю психологии как становление самостоятельной науки, а также становления и развитие экспериментальной психологии;

3. Дайте определение понятию психики и ее основным функциям.

Еще в глубокой древности человек обнаружил, что наряду с миром вещественным, предметным, внешним, объективным существуют явления невещественные, внутренние, субъективные. Это наши чувства, желания, воспоминания и т.д. Психической жизнью наделен каждый человек.

Психика определяется, как свойство высокоорганизованной материи отражать объективную реальность и на основе формируемого при этом психического образа целесообразно регулировать деятельность субъекта и его поведение. Из данного определения следует, что основными тесно взаимосвязанными между собой функциями психики являются: отражение объективной реальности и регуляция индивидуального поведения и деятельности.

1. Отражение, как свойство психики, субъективно, хотя и отражает объективную действительность. Внешние воздействия воспринимаются психикой, преломляясь через её особенности и конкретное состояние человека. Поэтому восприятие одних и тех же объектов и событий разными людьми разное. Отражающая функция психики помогает человеку в построении собственной модели мира. Частью функции отражения является когнитивная функция психики, функция познания. Ведь именно познавательные психические процессы и обеспечивают построение модели мира человеком. Знания – это результат отражения, они создаются человечеством в процессе своего существования, фиксируются и передаются следующим поколениям.

2. Регулятивная функция психики проявляется в поведении и деятельности человека. Основная её характеристика – произвольность, то есть, индивид проявляет свою волю. Обе эти функции психики человека (отражающая и регулятивная) неразрывно связаны, так как психика, с одной стороны, отражает внешние воздействия, с другой, регулирует это отражение. Произвольная регуляция относится не только к физическим действиям и движениям, но и к самим психическим процессам. Регулятивная функция позволяет человеку ставить перед собой цели и задачи, находить мотивы, планировать, принимать решения и обеспечивать способы поведения, чтобы поставленные цели были достигнуты. Эмоции обеспечивают механизм «обратной связи», подсказывают нам, насколько нас удовлетворяет то, что мы делаем. Человек – социальное существо, поэтому для него важна возможность произвольной регуляции собственного поведения. Если он не будет регулировать своё поведение, то жизнь его в обществе будет затруднена, а то и вовсе невозможна.

3. Коммуникативная функция психики формируется в процессе общения. Без этой функции психики невозможно отражение бытия, так как именно отражение создаёт возможность различных форм общения (коммуникации), а в процессе общения развивается отражение. Коммуникативная функция обеспечивает передачу информации, возможность совместной деятельности, установление отношений индивидов. Общение может быть невербальное и вербальное. Для человека вербальный способ коммуникации главный. Вербальный, то есть речевой способ развит только у людей. Способом общения с помощью речи является язык. С помощью языка человек овладевает знаниями, образами, идеями, нормами, которые выработало общество. Коммуникативная функция психики освобождает индивида от необходимости повторять самому весь путь развития общества.

Множество исследований психики, её функций, говорят о том, что тема эта изучена подробно. Всё классифицировано, разложено по полочкам. За время существования человечества, функции психики человека практически не изменились. Сам же человек не остался таким, каким был, например, тысячу лет назад. Долгое время темп развития человека оставался примерно одинаковым. Это позволяло психике успешно справляться с проблемами, приспосабливаться к новым условиям жизни, принимать новые явления, усваивать новые понятия. Что происходит в современном мире? Темп развития общества не просто ускорился, а ускорился кардинально. И это стремительное ускорение продолжается. Революционные процессы развития техники настолько сильно и быстро изменяют наш уклад жизни, что психика современного человека не всегда успешно выполняет все свои функции. В результате некоторые люди не успевают адаптироваться к новым условиям, «выпадают» из современной жизни. Наверное, нам нужно понять, как использовать те возможности нашей психики, которые еще не задействованы.

4) Раскройте основные научные направления в психологии: бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология.

После выделения психологии в середине XIX в. в самостоятельную научную дисциплину произошла ее дифференциация на несколько направлений. Основные направления развития психологии в XX в.:

• бихевиоризм;

• психоанализ, или фрейдизм;

• гештальтпсихология;

Бихевиоризм – одно из ведущих направлений, получившее широкое распространение в разных странах и в первую очередь в США. Родоначальники бихевиоризма – Э. Торндайк и Дж. Уотсен. В данном направлении психологии изучение предмета сводится, прежде всего, к анализу поведения, которое широко трактуется как все виды реакций организма на стимулы внешней среды. При этом из предмета исследования исключается сама психика, сознание. Основное положение бихевиоризма: психология должна изучать поведение, а не сознание и психику, которые невозможно наблюдать непосредственно. В качестве основных задач ставились следующие: научиться по ситуации предсказать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по характеру реакции определить или описать вызвавший ее стимул. Согласно бихевиоризму человеку присуще относительно небольшое число врожденных поведенческих феноменов (дыхание, глотание и т. п.), над которыми надстраиваются более сложные реакции, вплоть до сложнейших «сценариев» поведения. Выработка новых приспособительных реакций происходит с помощью проб, осуществляемых до тех пор, пока одна из них не даст положительный результат (принцип «проб и ошибок»). Удачный вариант закрепляется и в дальнейшем воспроизводится.

Психоанализ, или фрейдизм, – общее обозначение различных школ, возникших на базе психологического учения З. Фрейда. Для фрейдизма характерно объяснение психических явлений через бессознательное. Его ядром является представление об извечном конфликте между сознательным и бессознательным в психике человека. По мнению З. Фрейда, действия человека управляются глубинными побуждениями, ускользающими от сознания. Он создал метод психоанализа, основой которого является анализ ассоциаций, сновидений, описок и оговорок и т. д. С точки зрения З. Фрейда, корни поведения человека находятся в его детстве. Основополагающая роль в процессе формирования человека отводится его сексуальным инстинктам и влечениям.

Гештальтпсихология – одно из крупнейших направлений зарубежной психологии, возникшее в Германии в первой половине XX в. и выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения ее организации и динамики в виде особых неделимых образов – «гештальтов». Предметом изучения стали закономерности формирования, структурирования и трансформации психического образа. Первые экспериментальные исследования гештальтпсихологии были посвящены анализу восприятия и позволили в дальнейшем выделить ряд феноменов в этой области (например, соотношение фигуры и фона. Главные представители этого направления – М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка.

5) Укажите основные стадии развития психики и поведения животных в процессе эволюции.

А.Н. Леонтьев выделил в развитии психики животных три стадии:

стадию элементарной сенсорной психики;

стадию перцептивной психики;

стадию интеллекта.

Животные с элементарной сенсорной психикой способны отражать лишь отдельные свойства внешних воздействий. К существам, чья психика находится на низшем уровне этой стадии, т.е. существует только в зачатке, относятся многие простейшие. Они способны к достаточно сложным перемещениям в пространстве. Их движения совершаются в сторону благоприятных условий среды (положительные таксисы) или же в сторону от неблагоприятных условий (отрицательные таксисы). Простейшие способны к элементарным формам научения, т.е. к формированию условных реакций. Животные с перцептивной психикой отражают внешнюю действительность в форме целостных образов вещей. На данной стадии находится психика позвоночных, практически всех членистоногих, в том числе насекомых, а также головоногих моллюсков. Основу всех форм поведения животных составляют инстинкты, т.е. генетически фиксированные, наследуемые формы поведения. Как и морфологические признаки, они воспроизводятся в каждой особи данного вида в относительно неизменной форме. Согласно В.А.Вагнеру инстинкты есть результат естественного отбора, обусловившего высокую приспособленность инстинктивного поведения во всех сферах жизни животного: в добывании пищи, защите, размножении, заботе о потомстве и т.д.

Следующая стадия развития психики животных – стадия интеллекта – характеризуется ещё более сложным отражением действительности, которое заключается в способности не только отражать отдельные предметы в их целостности, но и устанавливать отношения между предметами. Высшие животные способны устанавливать достаточно сложные отношения (такие как больше-меньше, короче-длиннее, реже-чаще), а также различать форму геометрических фигур. Известный немецкий психолог В.Келер, один из создателей гештальтпсихологии, работая на экспериментальной станции на острове Тенерифе, исследовал мышление у человекообразных обезьян. Он обнаружил, что животные в новых для них ситуациях, когда не срабатывает накопленный арсенал навыков, способны отыскивать новые способы решения задач, причём их действия заимствуются из прошлого опыта. Перенос прошлого опыта в новые условия возможен благодаря тому, что животные устанавливают отношения между вещами и на основе этого строят своё поведение.

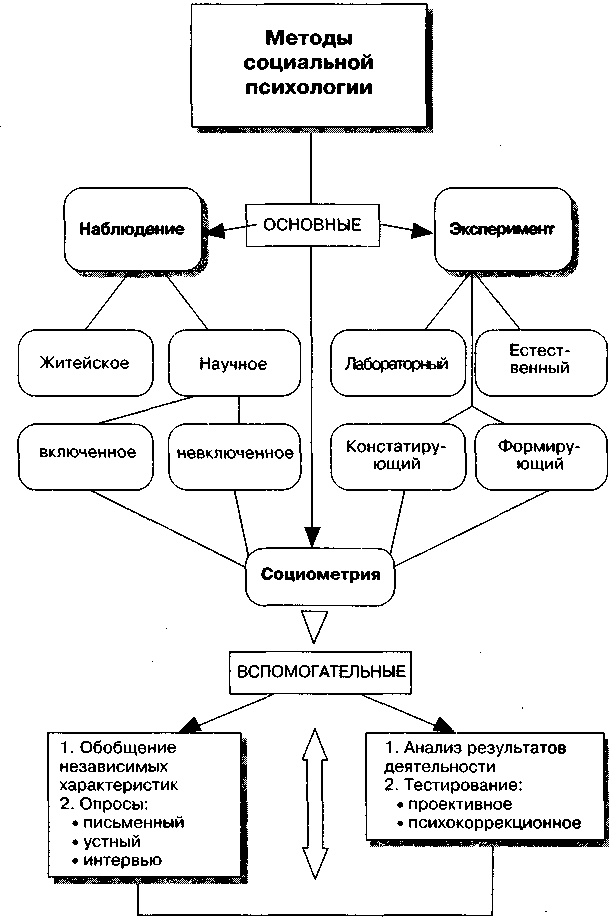

6) Отобразите основные и вспомогательные методы психологии в виде схемы.

7.Изложите классические теории темперамента.

В истории психологии известны разные теории темперамента. В частности, одна из первых попыток объяснения этой характеристики личности принадлежит греческому врачу Гиппократу, который считал, что состояние организма зависит от соотношения жидкостей организма (кровь, лимфа и желчь).

Классификация темпераментов Галена

Древнеримский ученый Гален уточнил классификацию Гиппократа и выделил четыре главных темперамента.

Сангвиник - «Сангвис» — кровь. Легкая возбудимость чувств и их малая продолжительность. Склонности его непостоянны.

Флегматик - «Флегма» — слизь. Чувства медленно овладевают таким человеком; он легко сохраняет хладнокровие в экстремальных ситуациях. Он терпеливо переносит невзгоды и редко жалуется.

Холерик - «Холе» — желтая желчь. Такой человек находится под влиянием страстей. Он размышляет мало, но действует быстро. Холерики вспыльчивы, но отходчивы.

Меланхолик - «Мелайна холе» — черная желчь. Склонен к печали; преувеличивает свои страдания. Чувствителен и легко раним.

Теория темперамента Кречмера

Немецкий психолог Эрнст Кречмер попытался увязать темперамент со строением тела (конституционная теория темперамента). Его взгляды на темперамент.

Пикник (Циклотимик) — человек среднего роста, с мягкими чертами лица, большим животом, короткой шеей. Легко контактирует с людьми и реалистичен во взглядах. Эмоции колеблются между радостью и печалью. Среди этого типа Кречмер выделял «веселых болтунов, спокойных юмористов и беспечных любителей жизни».

Астеник (Шизотимик) — высокого роста, хрупкого телосложения, с плоской грудной клеткой, узкими плечами и вытянутым лицом. Замкнут, упрям, склонен к абстракции, с трудом приспосабливается к окружению. По мнению Кречмера среди них встречаются «тонко чувствующие джентльмены, идеалисты-мечтатели, холодные властные натуры и эгоисты».

Атлетик (Иксотимик)— человек с пропорционально крепким телосложением, высокого или среднего роста, с хорошо выраженной мускулатурой, широким плечевым поясом и узкими бедрами. Спокойный, мало впечатлительный человек со сдержанными жестами и мимикой. Отличается негибкостью мышления.

Диспластик — человек с бесформенным, неправильным строением тела. Смешанный тип темперамента.

Теория темперамента Шелдона

Американский ученый Уильям Герберт Шелдон ввел в психологию свое представление о темпераментах, основанное на эмбриологических предпосылках (он связал темперамент человека с особенностями его зародышевого развития). Выделял три типа телосложения, каждый со своим темпераментом.

Эндоморфный тип (Висцеротоники)- характеризуется слабым телосложением с избытком жировой ткани. Для них характерна любовь к комфорту, замедленная реакция, пристрастие к еде, любовь к дружеским пирушкам, приветливость к людям, ориентация на общественное мнение, терпимость, хороший сон.

Мезоморфный тип (Соматотоники) - телосложения отличается стройным и крепким телом с развитием мышечной ткани. Люди, склонные к физической деятельности, энергичные, склонные к риску, отличающиеся смелостью, шумным поведением и пониженной сензитивностью.

Эктоморфный тип (Церебротоники) - для них характерно хрупкое телосложение, плоская грудная клетка, длинные, тонкие конечности. Для таких лиц характерна склонность к уединению, к рассуждениям, социофобия, тихий голос и нестандартное поведение.

Соотношение темпераментов по Галену и по Павлову

По мнению русского физиолога И. П. Павлова, темперамент человека (как, впрочем, и животных) всецело зависит от свойств нервной системы организма. Он выделил три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность. В зависимости от сочетания данных свойств он выделил несколько типов высшей нервной деятельности человека.

Меланхолик — это слабый тип нервной системы по Павлову, неспособный выдерживать сильные нагрузки. В ответ на них в центральной нервной системе развивается процесс «запредельного торможения».

Холерик — сильный и неуравновешенный тип, бурно реагирующий на воздействия, способный к активным действиям и сильным эмоциям.

Флегматик — сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы, способный выдерживать длительные и сильные нагрузки.

Сангвиник — сильный, уравновешенный, подвижный тип, с регулярно чередующимися процессами возбуждения и торможения.

Еще одна попытка объяснения темперамента принадлежит отечественному психологу Б. М. Теплову, который писал следующее:

«Темперамент — характерная для данного человека совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, то есть быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и силой их — с другой».

Таким образом, согласно взглядам этого ученого главным компонентом темперамента являются эмоции, а точнее скорость и сила их проявления.

8.Проиллюстрируйте свойства ощущений.

Общими свойствами ощущений является качество, интенсивность, продолжительность и локализация.

Качество - это свойство ощущения, которое отличает его от других. Качественно отличаются ощущения одного вида от другого, а также различные ощущения в пределах одного и того же вида. Примерами качеств, ощущений есть разные цветовые тона и оттенки, звуки различной высоты, различные запахи, вкусы и т.д. Качество каждого ощущения определяется свойством того объекта, который его вызывает. Каждый анализатор отражает большой диапазон качеств. Образ восприятия отражает предметную определенность мира. Качества, данные в ощущениях, входят как составная часть в предметную характеристику восприятий.

Интенсивность ощущений - это их количественная характеристика. Ощущение одного и того же качества всегда бывают сильнее или слабее. Интенсивность определяется силой раздражителя. Количественная и качественная характеристика раздражителя тесно связаны между собой.

Для каждого ощущения характерна также продолжительность, что представляет собой его временную характеристику. Продолжительность ощущения зависит от продолжительности действия раздражителя.

Ощущениям характерна локализация. Это означает, что любой образ ощущения имеет элементы пространственного расположения раздражителя. Цвет, свет, звук соотносятся с источником. Тактильные, болевые, температурные ощущения - с той частью тела, которая вызывает данное ощущение. При этом локализация болевых ощущений бывает более размытой и менее точной.

9. Раскройте определение чувствительности и опишите ее изменения: адаптация и ее виды, сенсибилизация, синестезия.

Чувствительность — способность живых организмов реагировать на различного рода раздражители, исходящие из внешней и внутренней среды, с целью формирования адаптивных поведенческих реакций. Адаптацией называется понижение или повышение чувствительности анализаторов в результате непрерывного или длительного воздействия раздражителей. Благодаря адаптации ощущения, бывшие резкими и сильными при первоначальном раздражении рецептора, затем при непрерывном действии того же раздражения ослабевают и могут даже совсем исчезнуть. Примером может служить адаптация к длительно действующим запахам. В других случаях адаптация выражается, наоборот, в повышении чувствительности. Например, при переходе от света к темноте мы не различаем находящихся вокруг нас предметов. Однако по прошествии некоторого времени это ощущение оказывается возможным. От адаптации надо отличать явление сенсибилизации. В то время как адаптация представляет собой повышение чувствительности (в одних случаях), и снижение ее (в других случаях) и вместе с тем является приспособлением органа к действующему на него раздражителю, сенсибилизация всегда есть повышение чувствительности и вызывается действием иных причин по сравнению с адаптацией. Существенную роль среди них играет взаимодействие анализаторов. При определенных условиях оно влечет за собой повышение чувствительности одного из органов чувств под влиянием одновременного функционирования другого. Это явление хорошо демонстрирует опыт П. П. Лазарева, производившийся им в широкой аудитории. В помещении, где происходили опыты, звучал тихий тон одинаковой интенсивности. При ритмическом включении и выключении света звук казался вибрирующим, меняющим свою интенсивность. Такое изменение в ощущении звука происходило благодаря тому, что при действии света чувствительность органа слуха увеличивалась и звук воспринимался более громким. Синестезия — явление, состоящее в том, что какой-либо раздражитель, действуя на соответствующий орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только ощущение, специфичное для данного органа чувств, но одновременно еще и добавочное ощущение или представление, характерное для другого органа чувств. Наиболее распространенным проявлением синестезии является так называемый цветной слух, при котором звук наряду со слуховым ощущением вызывает и цветовое. Цветной слух наблюдался у композиторов Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина. У многих людей желто-оранжевый цвет вызывает ощущение тепла, а сине-зеленый — холода. По своей природе синестезия, по-видимому, представляет собой усиленное взаимодействие анализаторов. Своеобразные формы синестезии (например, визуализация слышимого) встречаются в патологии.

10. Дайте определение принципам и задачам психологии.

Принципы психологии – это исходные положения, определяющие понимание сути и истоков психики людей, особенности ее формирования, развития, механизмы функционирования и формы проявлений, способы подхода к ее изучению и изменению. Принцип отражения. Раскрывает понимание сущности психического и его основных функций, уровней в развитии психики человека. Своеобразие психики человека – особой формы отражения, обусловлено многими обстоятельствами: особенности самой объективной реальности, воспринимаемой как органами чувств, так и с помощь речи; состояние головного мозга; физического и психического здоровья человека; содержание и состояние его психики. Принцип детерминизма. Объясняет причины развития психики, ее истока. Психика человека обусловлена и выступает результатом взаимодействия факторов биологического, природного, социального характеров. Вместе с тем психика не просто продукт, а результат взаимодействия и воздействия на человека социальных, биологических и природных факторов. Таким образом, психика способна изменяться и развиваться. Принцип активности. Ориентирует исследователя при изучении психических явлений учитывать, что внешние и другие обстоятельства отражаются в сознании человека сознательно, целенаправленно, а не только зеркально. Принцип развития. Раскрывает истоки человеческой психики, как динамического феномена. Психика может быть правильно понята, если рассматривается как результат социального взаимодействия, взаимодействия человека с социальной и природной средой как результат его деятельности и общения с другими людьми, результат его обучения и воспитания. Принцип взаимосвязи, единства. Выделение двух граней проявления психического: субъективное (что и как мыслит, переживает, оценивает человек) и объективное (реальное поведение, действия и поступки человека, материализованные и объективированные результаты его деяний) дает основание утверждать, что наиболее адекватное понимание психического возможно на основе систем его субъективных и объективных проявлений. Принцип целостного, системного подхода. Предполагает понимание и изучение взаимосвязанных и взаимообусловленных психических феноменов, ориентируя специалиста на осознание психики как целостного интегрального явления. Принцип относительной самостоятельности. Не противоречит предыдущему принципу, а указывает на то, что всякое психическое явление имеет своеобразие, как своих физиологических основ, так и свои закономерности формирования, функционирования и развития. Принцип личностного подхода, учета групповых, общественных интересов, ценностей. Изучение психики адекватно лишь при учете в совокупности личностных и групповых особенностей людей: их потребностей, интересов, жизненного и профессионального опыта, способностей, учета психотипических и индивидуально-психологических особенностей людей. Принцип единства. Ориентирует специалистов на содержательный, аксиологический анализ психики людей с учетом конкретных исторических условий их жизни и деятельности. Основной задачей психологии как науки является изучение объективных психологических закономерностей (психических процессов, психологических свойств личности и психологических особенностей деятельности человека). Эта задача разрешается прежде всего общей психологией, изучающей самые общие закономерности психики как свойства мозга, выражающегося в субъективном отражении объективного мира. При этом психология ставит перед собой следующие взаимно связанные задачи: 1. Изучение качественных (структурных) особенностей психических процессов, как отражений объективной действительности. «Психология, как изучение отражения действительности, как субъективный мир, известным образом заключающийся в общие формулы,— это, конечно, необходимая вещь. Благодаря психологии я могу себе представить сложность данного субъективного состояния» (И. П. Павлов). 2. Анализ становления и развития психических явлений в связи с обусловленностью психики объективными условиями жизни и деятельности человека. 3. Изучение физиологических механизмов, лежащих в основе психических процессов, поскольку без знания механизмов высшей нервной деятельности нельзя ни правильно понять существо психических процессов, ни овладеть практическими средствами их формирования и развития.

Психология, как и всякая истинная наука, имеет своей конечной целью не просто теоретическое изучение своего предмета, но обязательно приложение добытых научных знаний к практике.

11. Опишите основные виды и свойства восприятия.

Различают восприятие непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное (произвольное). При непреднамеренном восприятии мы не руководствуемся заранее поставленной целью или задачей — воспринять данный предмет. Восприятие направляется внешними обстоятельствами. Преднамеренное восприятие, напротив, с самого начала регулируется задачей — воспринять тот или иной предмет или явление, ознакомиться с ним. Преднамеренное восприятие может быть включено в какую-либо деятельность и осуществляться по ходу ее выполнения. Но иногда восприятие может выступать и как относительно самостоятельная деятельность. Восприятие как самостоятельная деятельность особенно ясно выступает в наблюдении, которое представляет собой преднамеренное, планомерное и более или менее длительное (хотя бы и с промежутками во времени) восприятие с целью проследить течение какого-либо явления или те изменения, которые происходят в объекте восприятия. Наблюдение - это активная форма чувственного познания человеком действительности. Длительные упражнения в наблюдении приводят к развитию наблюдательности, т.е. умения подмечать характерные, но малозаметные, на первый взгляд, кажущиеся малосущественными особенности предметов.

Свойства восприятия. Предметность восприятия — это способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов. Следует отметить, что предметность не является врожденным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование этого свойства происходит в процессе онтогенеза, начиная с первого года жизни ребенка. И. М. Сеченов полагал, что предметность формируется на основе движений, обеспечивающих контакт ребенка с предметом. Без участия движения образы восприятия не обладали бы качеством предметности, т. е. отнесенности к объектам внешнего мира. Другим свойством восприятия является целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предмета, восприятие дает целостный образ предмета. Он складывается на основе обобщения получаемой в виде различных ощущений информации об отдельных свойствах и качествах предмета. Целостность восприятия выражается в том, что даже при неполном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта происходит мысленное достраивание полученной информации до целостного образа конкретного предмета. С целостностью восприятия связана и его структурность. Данное свойство заключается в том, что восприятие в большинстве случаев не является проекцией наших мгновенных ощущений и не является простой их суммой. Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты еще продолжают звучать у него в сознании, когда поступает информация о звучании новой ноты. Обычно слушающий понимает мелодию, т. е. воспринимает ее структуру в целом. Очевидно, что последняя из услышанных нот сама по себе не может быть основой для такого понимания — в сознании слушающего продолжает звучать вся мелодия с разнообразными взаимосвязями входящих в нее элементов. Таким образом, восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или явления, с которым мы столкнулись в реальном мире. Следующим свойством восприятия является константность. Константностью называется относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении условий их восприятия. Например, движущийся вдали грузовой автомобиль будет нами по-прежнему восприниматься как большой объект, несмотря на то, что его изображение на сетчатке глаза будет значительно меньше, чем его изображение, когда мы стоим возле него. Благодаря свойству константности, мы воспринимаем окружающие нас предметы как относительно постоянные. В наибольшей степени константность наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов. Следует отметить, что восприятие зависит не только от характера раздражения, но и от самого субъекта. Воспринимают не глаз и ухо, а конкретный живой человек. Поэтому в восприятии всегда сказываются особенности личности человека. Зависимость восприятия от общего содержания нашей психической жизни называется апперцепцией. Огромную роль в апперцепции играют знания человека, его предшествующий опыт, его прошлая практика. Один и тот же предмет может по-разному восприниматься различными людьми. Содержание восприятия определяется и поставленной перед человеком задачей, и мотивами его деятельности, его интересами и направленностью. Существенное место в апперцепции занимают установки и эмоции, которые могут изменять содержание восприятия. Аналогичную картину мы наблюдаем и в отношении эмоциональной окраски воспринимаемой информации. Так, мать спящего ребенка может не слышать шума улицы, но мгновенно реагирует на любой звук, доносящийся со стороны ребенка. Следующим свойством восприятия является его осмысленность. Хотя восприятие возникает при непосредственном действии раздражителя на органы чувств, перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. Как мы уже говорили, восприятие человека теснейшим образом связано с мышлением. Связь мышления и восприятия прежде всего выражается в том, что сознательно воспринимать предмет — это значит мысленно назвать его, т. е. отнести к определенной группе, классу, связать его с определенным словом. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся установить в нем сходство с другими предметами. Свойство активности заключается в том, что в любой момент времени мы воспринимаем только один предмет или конкретную группу предметов, в то время как остальные объекты реального мира являются фоном нашего восприятия, т. е. не отражаются в нашем сознании.

12. Раскройте виды и свойства внимания.

Рассмотрим основные виды внимания. Таковыми является природное и социально обусловленное внимание, непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. По активности человека в организации внимания различают три вида: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Непроизвольное внимание — внимание, возникающее без всякого намерения человека, без заранее поставленной цели, не требующее волевых усилий. Произвольное внимание — это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, направляемое требованиями деятельности. При этом сосредоточение происходит не только на том, что эмоционально приятно, а в большей мере на том, что должно делать. Непроизвольное внимание не связано с участием воли, а произвольное обязательно включает волевую регуляцию. Но возможен и такой вариант, когда произвольное внимание сохраняется, а усилий воли для его сохранения уже не требуется. Это бывает, если человек увлечен работой. Такое внимание называется послепроизвольным. Природное внимание дано человеку как врожденная способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом. Он связан с активностью ретикулярной формации и нейронов, детекторов новизны. Социально обусловленное внимание складывается в течение жизни как результат обучения и воспитания; оно связано с волевой регуляцией поведения, с избирательным сознательным реагированием на объекты.

Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека.

Опосредованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов. Чувственное внимание по преимуществу связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств. Интеллектуальное внимание связано с сосредоточенностью и направленностью мысли. При чувственном внимании в центре находится какое-либо чувственное впечатление, а при интеллектуальном — мысль.

Основные свойства внимания. Концентрация внимания (сосредоточенность) — выделение сознанием объекта и направление на него внимания. Роль концентрированного внимания может быть различна. С одной стороны, оно необходимо для более полного и глубокого исследования того или иного объекта, а другой стороны, чрезмерная концентрация внимания приводит к резкому сужению поля внимания, что создает трудности в восприятии других важных объектов. Устойчивость внимания — продолжительность времени, в течение которого человек может поддерживать свое внимание на объекте. Она особенно нужна в условиях однообразной и монотонной работы, когда длительное время выполняются сложные, но однотипные действия. Интенсивность внимания. Опыты показывают, что интенсивное сорокаминутное внимание может сохраняться произвольно без заметного ослабления и непроизвольных переключений, хотя это и довольно утомительно. В дальнейшем интенсивность внимания снижается тем быстрее, чем менее натренирован человек и чем менее устойчиво его внимание. Объем внимания — это количество объектов, которое человек может строго одновременно осознать при восприятии в связи с какой-нибудь одной задачей. Одновременно можно охватить 3-7 объектов, хотя объекты бывают разные. Распределение — это умение одновременно следить за несколькими предметами или за выполнением различных действий. Это субъективно переживаемая способность удерживать в центре внимания несколько предметов (субъективно, поскольку объективно мы можем воспринимать только один предмет). Но, тем не менее, некоторые люди могут делать одновременно несколько дел. Переключение внимания - сознательный перенос внимания на новый объект, переход от одного вида деятельности к другому. Частое переключение внимания вызывает утомление, особенно когда виды деятельности сильно различаются между собой. Однако если человек длительное время занят какой-то работой, для него переключение внимания на другую деятельность может быть отдыхом.

13. Объясните общение как восприятие людьми друг друга.

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная часть общения и составляет то, что называют перцепцией. Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, он и воспринимается партнером по общению так же. По внешней стороне поведения мы, согласно С. Л. Рубинштейну, как бы «читаем» другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. Во-первых, при узнавании другого формируется сам познающий индивид. Во-вторых, от того, насколько точно «прочтение» другого человека, зависит успех организации с ним согласованных действий.

Однако в процессы общения включены как минимум два человека, и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя второму. Значит, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает потребности, мотивы, установки первого. В результате осознание себя через призму другого включает две стороны — идентификацию и рефлексию.

Одним из самых простых способов понять иного человека является уподобление (идентификация) себя ему. Это, разумеется, не единственный путь, но в реальных ситуациях взаимодействия люди пользуются им, когда предположение о внутреннем состоянии партнера строится как попытка поставить себя на его место.

Установлена тесная связь между идентификацией и близким к ней по содержанию явлением — эмпатией. Она также определяется как особый способ восприятия другого человека. Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем того, что случается при взаимопонимании, а стремление эмоционально откликнуться на его проблемы.

Эмпатия — способность эмоционально воспринять другого человека, проникнуть в его внутренний мир, принять его вместе со всеми его мыслями и чувствами. Способность к эмоциональному отражению у разных людей неодинакова.

Выделяют три уровня ее развития:

1. Низший: общаясь с собеседником, человек проявляет своеобразную слепоту к состоянию, переживаниям, намерениям собеседника.

2. Второй уровень: по ходу общения у человека возникают отрывочные представления о переживаниях собеседника.

3. Третий уровень: умение сразу войти в состояние другого не только в определенных ситуациях, но и на протяжении всего процесса взаимодействия.

14. Назовите виды и процессы памяти.

По характерным особенностям удержанного в памяти прошлого опыта различают несколько основных видов памяти.

Наглядно-образная память. Ее особенностью является запечатление заучиваемого материала первосигнально, в форме зрительных, слуховых, осязательных и других представлений. Например, гимнастическое упражнение на параллельных брусьях, показанное на уроке, может быть запомнено в виде зрительных или мышечно-двигательных представлений, имеющих характер конкретного образа этого упражнения.

Наглядно-образная память имеет особенно большое значение в творческой деятельности в области того или иного вида искусства.

Словесно-логическая память. При этой памяти запоминаются уже не конкретные образы предметов, а выраженные в словах мысли, отражающие сущность изучаемых явлений. Этот вид памяти иногда называют смысловой памятью. Например, можно не только запечатлеть в памяти в наглядных образах вид изученного гимнастического упражнения, но и запомнить понимание сущности данного упражнения. Такое запоминание возможно лишь в словесной форме. Отсюда этот вид памяти и получил свое название — словесно-логическая память.

Двигательная память. Содержанием этого вида памяти являются мышечно-двигательные образы заученных движений — мышечно-двигательные представления формы, величины, скорости, амплитуды движений, их последовательности, темпа, ритма и т. д. Двигательная память имеет основное значение при запоминании физических упражнений, а также в трудовых процессах, связанных с движениями. Она лежит в основе вырабатываемых при этом двигательных навыков.

Эмоциональная память. Ее содержанием являются имевшиеся в прошлом эмоциональные состояния. Так, в памяти может всплыть чувство неуверенности, смущения или даже некоторого страха, которое испытывалось при первых попытках выполнить трудное гимнастическое упражнение.

Образы эмоциональной памяти всегда связаны с более определенными по своей структуре зрительными, слуховыми и другими представлениями наглядно-образной памяти. Только опираясь на эту связь, мы можем вспоминать свои эмоциональные переживания. Отличительной особенностью эмоциональной памяти является необыкновенная широта обобщения и глубина проникновения в сущность пережитого когда-то чувства. Эмоциональная память имеет не только специальное значение в определенных видах деятельности (например, для артиста сцены). Она — неизменный и постоянный спутник каждого человека и в каждом виде деятельности оказывает огромное влияние на характер его действий и поступков. Сила этого воздействия зависит от богатства и широты эмоциональной памяти, от ее силы, устойчивости, а главное, от содержания и качества -сохраненного в ней материала.

15. Опишите общение как взаимодействие.

Интерактивная сторона общения – условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности. Для участников деятельности чрезвычайно важно не только обмениваться информацией, но и организовать «обмен действиями», разработать их общий план. При этом планировании возможна такая регуляция действий одного индивида «планами, созревшими в голове другого», которая и делает деятельность действительно коллективной, когда носителем ее выступает уже не отдельный индивид, а группа.

В реальной жизни людей связывает бесчисленное множество различных видов взаимодействия. Для экспериментальных исследований крайне важно как минимум обозначать некоторые из них. Наиболее распространенными является дихотомическое явление всех возможных видов взаимодействий на два основных вида: кооперацию и конкуренцию. В первом случае анализируются такие проявления взаимодействия, которые способствуют организации совместной деятельности, т.е. являются «позитивными». Во вторую группы попадают взаимодействия, представляющие собой определенного рода препятствия для совместной деятельности.

Кооперация и конкуренция – лишь формы взаимодействия; содержание его и в том, и в другом случае задается более широкой системой деятельности, в которую включена кооперация или конкуренция. Поэтому необходимо рассматривать их в социальном контексте деятельности.

Анализ взаимодействующий между людьми предполагает выделение определенных форм организации совместно деятельности. Л.И. Уманский выделял 3 возможные формы организации совместной деятельности:

совместно-индивидуальная деятельность – каждый из участников делает свою часть общей работы независимо друг от друга;

совместно-последовательная деятельность – общая задача выполняется последовательно каждым участником;

совместно-взаимодействующая деятельность – одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными.

Кроме форм организации совместной деятельности, необходимо также проследить, как та или иная система взаимодействия связана со сложившимися между участниками взаимодействия отношениями. При этом нужно четко представлять, что система человеческого взаимодействия принципиально отличается от простого распределения обязанностей, функции, которые может существовать и в автоматических системах.

Важным является также вопрос, как осознается каждым из участников его личный вклад в общую деятельность. Именно это осознание помогает личности корректировать свою индивидуальную стратегию взаимодействия.

16. Приведите примеры видов мышления.

У человека можно выделить следующие основные виды мышления:

теоретическое. Теоретическим называется мышление, которое полностью совершается в уме, без обращения к опыту или к практическим действиям с реальными материальными предметами. Целью такого мышления может стать выведение одних знаний из других. Например, доказательство какого-либо неочевидного положения путем умственного преобразования уже известных положений — заданных условий задачи.

практическое. Практическим обычно называют мышление, целью которого становится решение некоторой практической, жизненной задачи. Практическим мышлением каждодневно занимаются все без исключения люди. Например, думая над тем, каким образом лучше всего организовать свой рабочий день, человек занимается именно практическим мышлением, хотя совершает соответствующие действия в уме.

продуктивное. Продуктивным или творческим называют такое мышление, которое порождает какой-либо новый, ранее не известный материальный или идеальный продукт. Продуктивным, например, является мышление ученого, проводящего нового научное исследование и делающего в результате его научное открытие,

репродуктивное (нетворческое). Репродуктивное — это мышление, имеющее дело с такими задачами, решение которых кем-то, когда-то уже было найдено. Репродуктивным мышлением, например, занимается художник, перерисовывающий картину другого художника, то есть создающий ее репродукцию.

интуитивное (чувственное). Мышление с помощью интуиции. Интуитивное мышление, как правило, является неосознаваемым: человек не знает, не может дать сознательного отчета в том, каким образом он пришел к тому или иному решению, не может его логически обосновать.

логическое. Правильность такого мышления всегда можно проверить, а истинность выводов убедительно доказать или опровергнуть.

аутистическое. Когда взрослый человек, не сообразуясь с реальной действительностью, фактически игнорируя ее, находит решение какой-либо задачи, не соответствующее этой действительности, мы также говорим о том, что этому человеку свойственно аутистическое мышление.

реалистическое. Этот вид мышления всегда руководствуется реальной действительностью, ищет и находит решение задач в результате внимательного изучения действительности

наглядно-действенное - мышление, процесс которого сводится к реальным, практическим действиям человека с материальными предметами в наглядно воспринимаемой ситуации.

наглядно-образное - мышление, при котором задачи человеком решаются не путем манипуляций с реальными, материальными предметами, а путем внутренних, психологических действий.

словесно-логическое - вид мышления, возникающий лишь в конце дошкольного возраста и совершенствующийся на протяжении всей жизни.

17. Объясните понятие темперамент и укажите сферы его проявления.

Темперамент – это совокупность устойчивых, индивидуальных, психофизических свойств человека, обусловливающих динамические особенности его психической деятельности, психических состояний и поведения. Выделяют три сферы проявления темперамента: общую активность, особенности моторной сферы и свойства эмоциональности.

Общая активность определяется интенсивностью и общим объемом взаимодействия человека с окружающей средой – физической и социальной. По этому параметру человек может быть инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным, стремительным. Активность поведения характеризует степень энергичности, стремительности, быстроты и, наоборот, медлительности, инертности.

Проявление темперамента в моторной сфере можно рассматривать как частные выражения общей активности. К ним относятся темп, быстрота, ритм и общее количество движений.

Когда говорят об эмоциональности как проявление темперамента, то имеют в виду впечатлительность, чувствительность, импульсивность. Эмоциональность - сила и разнообразие типичных эмоциональных переживаний человека.

Два компонента, активность и эмоциональность присутствуют во всех классификациях.