КОСМОДРОМ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ

КОСМИЧЕСКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Ордена Трудового Красного Знамени ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ССС£ МОСКВА—1977

Под общей редакцией проф. А, П. Вольского

Ордена Трудового Красного Знамени

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

МОСКВА—1977

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

А. П. Вольский, В. М. Карин, В. Н. Николаев,

Н. И. Пригожий, А. В. Халдеев,. И. А. Шуйский

Космодром, Под общ. ред. А. П. Вольского. М., Воен-К71 издат, 1977.

309 с. с ил. (Ракетно-космический комплекс).

В книге даются общие сведения о ракетно-космических комплексах. Приводятся классификация и назначение космодромов, их состав и структура. Основное внимание уделяется технической и стартовой позициям, их зданиям и сооружениям, транспортному, подъемно-установочному и пусковому оборудованию, средствам обслуживания и системам заправки и термостатирования. Рассматриваются связи наземных систем с бортовыми системами ракет-носителей. Даются общие характеристики, принципы организации и построения систем управления и контроля технологическими операциями и ракетно-космическим комплексом.

Книга предназначена для инженерно-технических работников, учащихся высших учебных заведений и лиц, интересующихся ракетно-космической техникой,

.. 31902-192 1П_ 7Й 355.71

К<Ш(02)-77"102-76

© Воениздат, 1977

i

ОТ АВТОРОВ

^

Предлагаемая читателю книга представляет собой первую попытку, используя зарубежные и отечественные источники, в систематизированном виде изложить основные принципы организации технической и стартовой позиций космодромов и предъявляемые к ним требования, познакомить читателя с составом зданий и сооружений на космодроме, устройством наземных агрегатов и систем, показать многообразие и сложность оборудования, необходимого для сборки, подготовки к пуску и пуска ракетно-космических систем. В книге также приводятся общие сведения о космодромах мира и даются их краткие характеристики.

Так как ракетно-космическая техника еще относительно молода, до сих пор нет единой терминологии как у нас в стране, так и за рубежом, поэтому в книге принята терминология «Маленькой энциклопедии «Космонавтика» (М., «Советская энциклопедия», 1970).

Книга написана авторским коллективом в составе:

A. П. Вольского (введение и глава 1), А. В. Халдеева (гла вы 2 и 6), Н. И. Пригожина (главы 3 и 4), И. А. Шуйского (раз делы 4.6 и 7.2), В. Н. Николаева (глава 5 и разделы 7.1 и 7.3),

B. М. Карина (главы 8—11).

Авторы отдают себе отчет в том, что книга не свободна от недостатков, и будут благодарны читателям, которые выскажут свои критические замечания и пожелания.

■ВЕДЕНИЕ

4 октября 1957 г. с выводом на космическую орбиту первого в истории человечества советского искусственного спутника Земли началась эра космонавтики. Как наука космонавтика зародилась задолго до этой даты, и ее отцом по праву считается русский ученый Константин Эдуардович Циолковский.

История развития космодромов тесным образом связана с развитием космонавтики. Являясь составной частью единого ракетно-космического комплекса, космодромы по своему назначению должны обеспечивать требования, предъявляемые к ним ракетами-носителями и космическими объектами *, в части проведения наземной подготовки, пуска и управления полетом. Структура, состав космодромов и конструкция оборудования целиком зависят от устройства ракетно-космических систем и тех задач, которые ставятся перед ними.

Особенностью первых зарубежных космодромов было то, что большая часть из них создавалась на базе полигонов для боевых ракет. Геофизические и метеорологические ракеты, которые можно рассматривать как первое поколение космических ракет, запускались с подвижных наземных комплексов. В 1946 г. в США была начата программа запусков трофейных немецких ракет V-2 для исследования верхних слоев атмосферы с полигона Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико, США), в состав которого входили установщик лафетного типа, передвижные заправщики, дизельная электростанция и контрольно-испытательное оборудование. Пуски выполнялись со стола, устанавливаемого на бетонированной площадке.

В 1949 г. двухступенчатая ракета «Бампер-ВАК» (V-2 и «ВАК-Корпорел»), запущенная с полигона Уайт-Сэндс, достигла высоты 303 км. Наземные агрегаты, входившие в состав стартового комплекса для этой ракеты, также были подвижными.

В те же годы в США были созданы новые исследовательские ракеты семейства «Найк», «Викинг», «Бампер», наземное оборудование для которых разрабатывалось по той же «традиционной» схеме. Ракеты «Аэроби», в течение многих лет находившие широкое применение при исследованиях верхних слоев атмосферы, обычно запускались с пусковых установок в виде башен высотой более 40 м.

* Под космическими объектами здесь и далее понимаются как пилотируемые космические летательные аппараты, так и различные спутники Земли и других плацет,

6

Своеобразную группу составили исследовательские ракеты «Дикон», «Рокун» и «Фар-Сайд» (США), полезным грузом которых были различные научные приборы и подопытные животные. Эти ракеты запускались на высоте 30—40 км от Земли с помощью аэростатов, имевших сквозную шахту для пролета ракеты при пуске. Запуск ракеты на высоте давал возможность избежать затрат топлива на преодоление нижних плотных слоев атмосферы.

В Советском Союзе пуски исследовательских ракет проводились на стартовом комплексе, включавшем установщик лафетного типа, пусковой стол, автомобильные заправщики, автовышки, площадки обслуживания, электросиловое и контрольно-пусковое оборудование. В 1949 г. с этого комплекса был осуществлен первый вертикальный пуск ракеты с исследовательской аппаратурой массой около 130 кг на высоту 110 км.

Значительным шагом в исследовании космического пространства в середине 50-х годов стали пуски геофизической ракеты В2А, предназначенной для .исследования верхних слоев атмосферы, фотографирования спектра Солнца, медико-биологических исследований при подъеме животных и других научных экспериментов. Стартовый комплекс для ракеты В2А также был подвижным и состоял из аналогичного по составу и конструкции наземного оборудования.

Следующим крупным достижением советских ученых и инженеров явилось создание геофизической ракеты В5В и стартового комплекса для нее.

В связи с проведением Международного геофизического года в 1957 г. для пусков метеорологических ракет был создан наземный подвижный стартовый комплекс в Арктике на острове Хейса (Земля Франца-Иосифа), с которого в течение 1957—1965 гг. было проведено 357 пусков. Метеорологические ракеты запускались также с пусковых установок исследовательских судов «Обь», «Профессор Визе», «Войков» и «Шокальский».

Эксплуатация первых стартовых комплексов позволила приобрести необходимый опыт и приступить к созданию более совершенных комплексов для пусков современных ракетно-космических систем.

Космодромы, обепечивающие пуски искусственных спутников Земли, межпланетных автоматических станций и пилотируемых космических кораблей, можно рассматривать как космодромы второго поколения. Почти все они были построены во второй половине 50-х — начале 60-х годов.

После организации в 1958 г. Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) * на мысе Канаверал (штат Флорида, США) создается Космический центр им. Кеннеди, выделившийся из Восточного

НАСА —NASA —National Aeronautics and Space Administration.

7

испытательного полигона. Стартовые комплексы, принадлежащие Космическому центру им. Кеннеди, были переоборудованы для запусков различных космических объектов с помощью ракет-носителей «Титан», «Атлас», «Сатурн-IB»; позже были построены стартовые комплексы для ракетно-космических систем «Сатурн-У-Аполлон» и др.

Выдающимся достижением советских ученых и инженеров стало создание в середине 50-х годов космодрома Байконур, при строительстве которого были максимально использованы достижения отечественной науки и техники. Благодаря этому стали возможными запуски искусственных спутников Земли, пилотируемых космических корабле'й и автоматических межпланетных станций, обеспечивших приоритет советской космонавтики.

В начале 60-х годов на плато Хаммагир (пустыня Сахара, западнее Алжира) построила свой космодром Франция. Отсюда стартовали ракеты «Диамант» и были выведены на околоземные орбиты французские искусственные спутники Земли «А-1», «Диапазон-1», «ФР-1» и др.

С завершением строительства первой очереди полигона Куру (Французская Гвиана, Южная Америка) космодром Хаммагир был закрыт. С полигона Куру в 1970 г. с помощью ракеты «Диамант-Б» был запущен французский спутник «Пэол», а в 1971 г. — спутник «Турнесоль».

Англией на южном побережье Австралии был создан полигон Вумера, появление которого связано с развитием английского ракетного оружия. Впоследствии с этого полигона стали проводиться пуски геофизических ракет, был создан стартовый комплекс для ракеты «Европа» и с помощью американской ракеты-носителя «Редстоун» запущен австралийский спутник «Вресат».

У берегов Африки, в прибрежных водах Кении, учеными и инженерами Италии создан плавучий космодром, состоящий из двух плавучих платформ, устанавливаемых на сваях; одна из платформ выполняет роль стартовой площадки, другая — командного пункта управления запуском. Отсюда с помощью американской ракеты-носителя «Скаут» был запущен итальянский научный спутник «Сан-Марко II».

Япония имеет три полигона для испытания ракет. На одном из них, полигоне Утиноура, с помощью четырехступенчатой твердотопливной ракеты «Ламда-4С» был запущен первый японский искусственный спутник «Осуми». В это же время первый искусственный спутник был запущен в КНР.

В Индии построена ракетная станция «Тхумба», расположенная на геомагнитном Экваторе. С этой станции в 1963 г. стартовала первая высотная ракета, а затем начали регулярно осуществляться пуски небольших высотных ракет «Найк-Апаши» и «Джуди Дарт». Сейчас в Индии строится космодром Шрихари-кота.

Ь

Глава 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Ракетно-космический комплекс (РКК) —это совокупность ракеты-носителя (РН) и космического летательного аппарата (КЛА), составляющих ракетно-космическую систему (РКС), и космодрома — комплекса наземного оборудования, зданий, сооружений и служб, обеспечивающих предстартовую подготовку и пуск ракетно-космической системы, траекторные измерения, выдачу команд, прием и обработку телеметрической информации.

Космодром (в зарубежной литературе полигон) является одним из важнейших элементов ракетно-космического комплекса.

1.1. КОСМОДРОМ

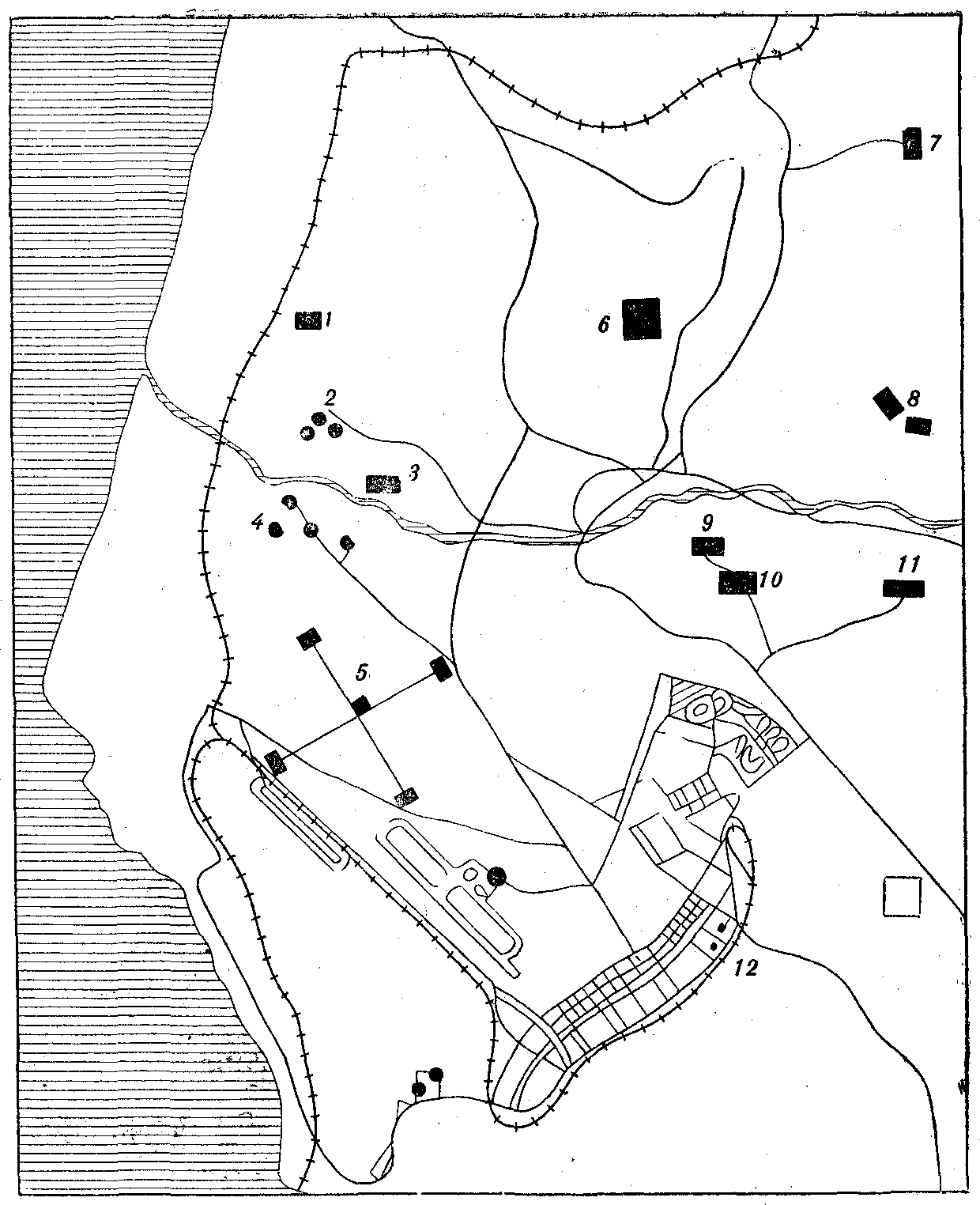

Космодром — это комплекс специально подготовленных земельных участков с сооружениями и оборудованием, обеспечивающими сборку, подготовку к пуску и пуск ракетно-космических систем, траекторные измерения их полета, выдачу команд, а также прием и обработку поступающей телеметрической информации. В состав космодрома также входят земельные или водные участки для падения отработавших ступеней ракет-носителей и для посадки возвращаемых космических объектов

(рис. 1.1).

На космодромах проводятся не только подготовка и пуски

ракет, но и экспериментальная отработка отдельных систем, испытания различных видов оборудования, получение некоторых компонентов топлива, подготовка обслуживающего персонала и научно-технических кадров. Космодром является научно-экспериментальным центром ракетно-космической промышленности, а некоторые космодромы выполняют еще и функции производственной базы ракетной техники.

Общие сведения

Обычно космодромы предназначены для подготовки и пуска ракетно-космических систем различного класса и назначения, что обусловливается стремлением сконцентрировать научно-экспериментальные работы по ракетно-космическим программам, полнее использовать оборудование и сооружения и исключить необходимость вложения средств на дополнительное строительство. Многие космодромы могут выполнять и функции военных полигонов.

Ввиду такой универсальности космодромов не может быть дана их классификация по каким-то определенным критериям, например, по назначению. Так, Космический центр им. Кеннеди

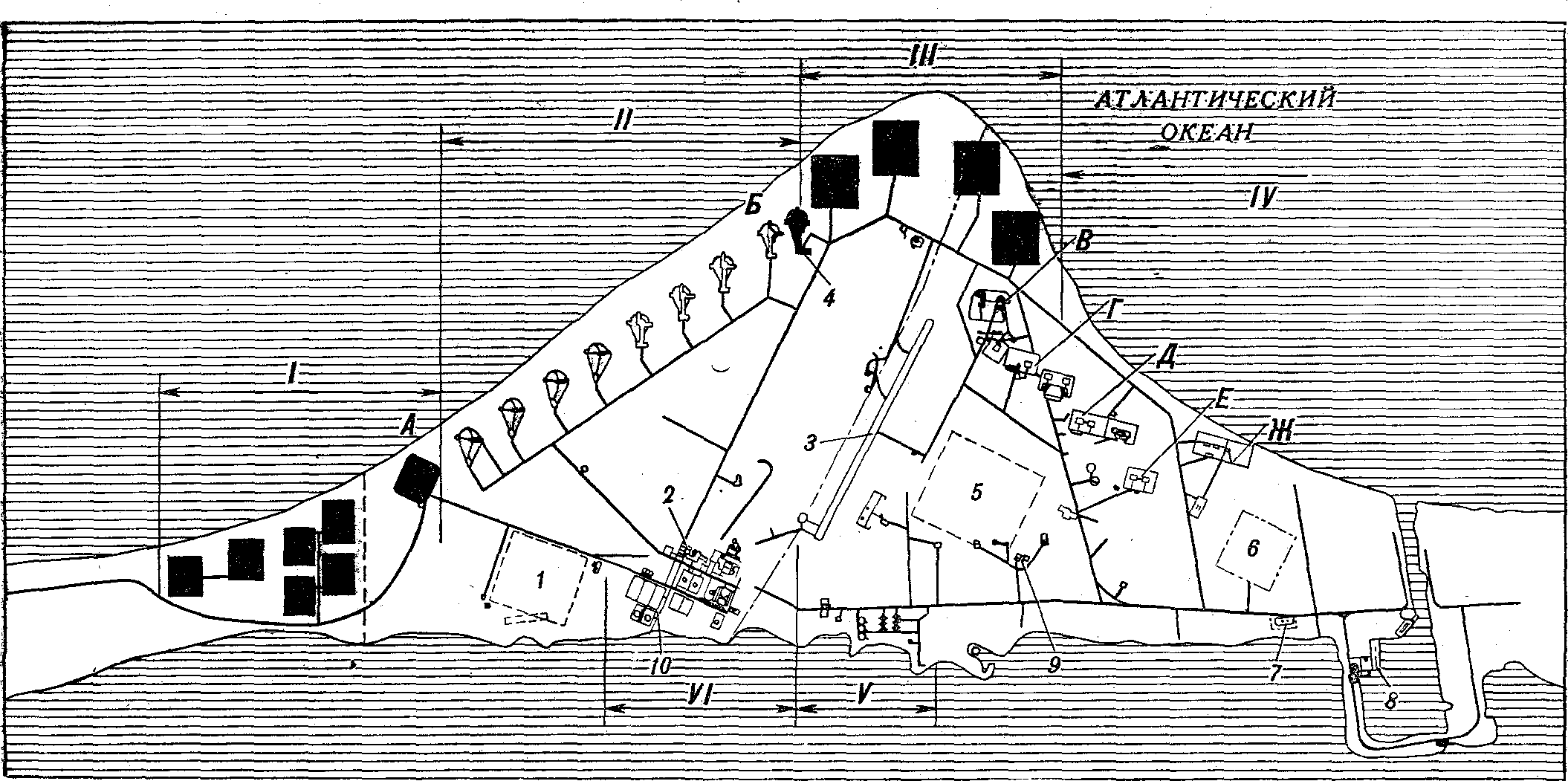

Рис. 1.1. Космодром:

А, Б. В — стартовые позиции; Г — техническая позиция; / — кабель-заправочная башня; 2 —башня обслуживания; 3 — заправочная станция космических объектов; 4 — монтаж-но-испытательный корпус космических объектов; 5 — монтажно-испытательный корпус ракет-носителей (здание вертикальной сборки); 6 — компрессорная станция; 7 — центр управления запусками; 8 — хранилище окислителя; 9 — ресиверная; 10 — бассейн с водой системы пожаротушения; 11 — командный пункт; 12 — газоотражатель пусковой системы-id — газоотводный канал; 14 — пусковая система; 15 — сооружение для приборов наведения; lb — гусеничный транспортер; 17 — радиолокационная станция; 18 — укрытие для оослуживающего персонала; 19 — хранилище' горючего; 20 — хранилище водорода;

21 — коммуникации к испарительным площадкам водорода

(мыс Канаверал, США), который является основным космодромом НАСА и используется для пусков космических объектов и испытаний ракет-носителей по национальной программе космических исследований США, пригоден и для отработки боевых ракет-носителей, и управления полетами космических объектов военного назначения; Западный испытательный полигон (штат Калифорния), являясь основным космодромом для запуска космических объектов по программам военных ведомств США («Дискаверер», «Мидас», «Самос» и др.), служит и для запусков искусственных спутников по программе космических исследований в рамках двухсторонних соглашений США с Францией и Канадой.

Разделять космодромы по типу орбит запускаемых космических объектов (экваториальная, полярная) также не представ-

10

лиется возможным, поскольку выводить объекты на полярные орбиты можно практически' с любого космодрома; то же относится и к экваториальным орбитам, лишь бы оказались достаточными энергетические возможности носителя. Здесь можно го-порить лишь о предпочтительном направлении запуска, определяемом расположением измерительных пунктов и зон отчуждения с учетом обеспечения безопасности прохождения трасс. Так, система измерительных пунктов Восточного испытательного полигона (штат Флорида) позволяет выполнять пуски ракетно-ко'С-мических систем с азимутом от 44 до 110° и выводить искусственные спутники Земли на орбиты с наклонением к плоскости экватора от 28°30' до 54°24/ при восточном направлении запуска.

Диапазон азимутов пуска обычно выбирают с учетом возможности его расширения. Однако следует учесть, что широта диапазона первоначальных наклонений орбит объектов определяется прежде всего географической широтой космодрома.

Нельзя разделять космодромы и по протяженности трасс полета, которые зависят от класса ракетно-космических систем, что в свою очередь определяет и выбор места падения отработавших ступеней ракет-носителей (суша, акватории океанов). Обычно предусматривают возможность увеличения протяженности трасс. Так, трасса Восточного испытательного полигона США, первоначально равная 8000 км (от мыса Канаверал до острова Вознесения), возросла до 20 000 км вследствие расширения задач космодрома.

Затраты на создание космодромов составляют миллиарды долларов, а ежегодные расходы на их эксплуатацию — десятки и даже сотни миллионов. Такие затраты под силу только экономически развитым странам, поэтому немногие государства имеют свои собственные космодромы, и в первую очередь Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, которые располагают крупнейшими космодромами в мире. Другие страны вынуждены объединять свои усилия как в выполнении космических программ, так и в создании космодромов. С этой целью образованы европейская организация по разработке ракет (ELDO), в которую входят Англия, Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Австралия, и Европейская организация космических исследований (ESRO), в которую входят Англия, Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Швеция и Швейцария. Франция построила свой космодром совместно с

HLDO, Англия — совместно с Австралией.

Космодромы — это уникальные комплексы, на структуру и состав которых влияют многие факторы: географические координаты их расположения, объем национальных и международных космических программ, назначение и класс ракетно-космических систем, уровень развития техники и состояние экономики страны, возможности обеспечения надежности и безопасности и др. В связи с этим не могут быть даны определенные рекомендации, которые можно было бы считать оптимальными и рассматривать как «типовые» при создании космодромов. Поэтому при дальнейшем изложении приводятся наиболее характерные схемы космодромов, конструкции сооружений и оборудования исходя из мировой практики, что не исключает, однако, других решений, построенных на принципиально иной основе.

Места расположения и состав

Выбор места расположения космодрома представляет собой проблему международного масштаба, так как при пусках современных ракетно-космических систем их трассы полета иногда составляют половину длины экватора, что затрагивает интересы многих государств. Эта задача решается комплексно с учетом возможности создания зон отчуждения в местах пусков ракет, падения отработавших ступеней, на участках посадки возвращаемых космических объектов, а также с учетом необходимости размещения наземных станций или кораблей контрольно-измерительного комплекса вдоль трасс полета. При этом учитывают соображения безопасности на случай возможной аварии ракеты

при старте или на активном участке траектории.

Трассы космодрома не должны препятствовать судоходству, воздушным сообщениям и наносить ущерб интересам других государств. Иногда на время пусков ракетно-космических систем практикуются предупреждения судам и самолетам о недопустимости захода в зоны падения отработавших ступеней ракет-носителей и полетов над этими зонами.

На выбор места для строительства технической и стартовой позиций космодрома влияют гидрологические условия района, рельеф местности, структура грунта и т. д. Обычно выбирают ровный, без больших перепадов уровней участок местности, что удешевляет строительство шоссейных, железных дорог и аэродромов и облегчает решение вопросов, связанных с транспортировкой крупногабаритных грузов. При этом упрощается и задача наблюдения за пуском ракет.

Прочность грунта и состояние грунтовых вод должны позволять возведение зданий и сооружений с учетом допустимых нагрузок и строительство заглубленных сооружений.

Учитывают также наличие рек, озер и других водоемов, необходимых для систем водоснабжения и пожаротушения. Реки и каналы могут использоваться и в качестве водных путей для доставки с заводов-изготовителей крупногабаритных ступеней ракет-носителей.

Расположение на местности стартовых и технических позиций, подъездных путей и транспортных коммуникаций, линий связи и электропередач определяется зональной схемой космодрома, учитывающей требования выполнения всего технологического цикла подготовки ракетно-космических систем, экономичность инженерно-строительных и проектных решений, а также интересы развития хозяйства страны.

Важными факторами являются климатические и метеорологические условия в районе расположения космодрома (среднегодовая температура воздуха, влажность, количество безоблачных дней в году и т. д.), которые в значительной степени определяют его технические возможности, влияют на надежность работы наземных систем, а также на характер зданий и сооружении. Тяжелые климатические условия — большой перепад температур, высокая влажность, сильные ветры и т, п. — значительно усложняют работу оборудования космодрома и заставляют применять сложные инженерно-технические решения при его создании.

Если по условиям безопасности техническую и стартовую позиции космодромов целесообразно размещать в малонаселенной местности, вдали от промышленных центров, то по экономическим соображениям более выгодно строить их в индустриальных районах, вблизи заводов ракетно-космической промышленности, что позволяет значительно снизить как стоимость строительства, так и транспортные расходы, связанные с доставкой ступеней ракет-носителей, оборудования и компонентов топлива.

Эти противоречивые требования трудно совместимы, поэтому задача выбора места строительства космодрома является сложной проблемой, на решение которой оказывают влияние возможность освоения новых районов, строительства там коммуникаций путей сообщения, линий связи, необходимых промышленных предприятий и объектов коммунально-бытового назначения.

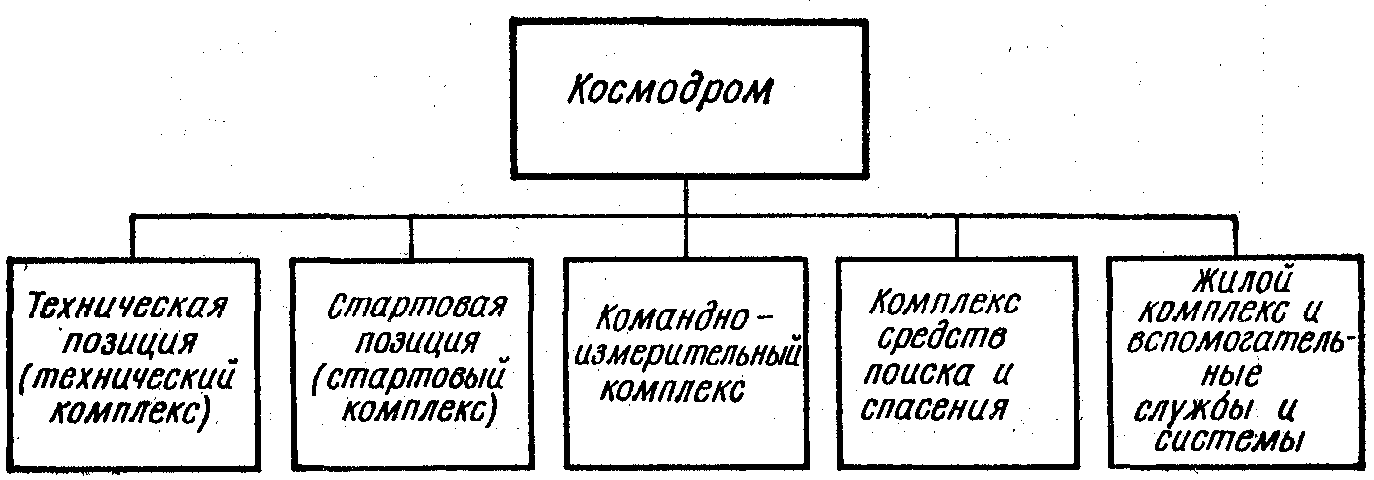

Космодром обычно имеет в своем составе следующие главные объекты (рис. 1.2):

техническую позицию (технический комплекс);

стартовую позицию (стартовый комплекс);

командно-измерительный комплекс;

комплекс средств поиска и спасения;

жилой комплекс и вспомогательные службы и системы,

Все оборудование космодрома делится на общетехническое и спецтехнологическое. Общетехническое оборудование включает электросиловое, осветительное, отопительное, вентиляционное и противопожарное оборудование, связь, водоснабжение, промстоки, канализацию, лифты и др., т. е. оборудование общепромышленного профиля. Спецтехнологическое оборудование предназначено для транспортировки, перегрузки, сборки, испытаний, установки на пусковую систему, заправки компонентами топлива и сжатыми газами, термостатирования, подготовки к пуску, пуска и управления полетом ракет-носителей и космических объектов.

Техническая позиция (ТП) — комплекс зданий и сооружений с общетехническим и спецтехнологическим оборудованием и земельный участок с подъездными путями, обеспечивающий прием, хранение, сборку и испытание ракет-носителей и космических объектов, заправку космических,объектов компонентами

Рис. 1.2. Структурная схема космодрома

топлива и сжатыми газами и пристыковку их к ракетам-носителям.

На технической позиции (рис. 1.3) проводятся следующие основные технологические операции:

прием с заводов-изготовителей ступеней, блоков и отдельных узлов ракет-носителей и космических объектов;

сборка ступеней и ракет-носителей и пристыковка космических объектов;

хранение ракет-носителей и космических объектов;

проведение автономных и комплексных испытаний ракет-носителей и космических объектов;

заправка космических объектов высококипящими компонентами топлива и сжатыми газами;

зарядка и хранение бортовых и наземных химических источников тока;

подготовка к транспортировке ракетно-космических систем

на стартовую позицию.

Для обеспечения указанных операций на технической позиции имеются:

монтажногиспыта^ельный'^ корпус (МИК) ракетоносителей (здание вертикальной .сборки);

монтажно-испытательный корпус космических объектов (МИК КО);

заправочная станция космических объектов;

компрессорная станция с ресиверной;

зарядно-аккумуляторная станций;

хранилище пороховых зарядов и здание пристыковки твердотопливных ускорителей;

хранилище ракет-носителей;

хранилище монтажно-стыковочного ■ и подъемно-установочного оборудования;

подъездные пути с разгрузочными площадками- и рампами;

сооружения;со средствами энергоснабжения; вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, системами пожаротушения, связи и т: д.;

административные и служебные здания.

Стартовая позиция^(СП) — комплекс сооружений с= общетехническим и спецтехнологическим оборудованием и земельный

участок с подъездными путями, служащий для доставки ракетно-космических систем с технической позиции, их установки на пусковую систему, испытаний, предстартовой подготовки, заправки компонентами топлива и сжатыми тазами, наведения и пуска. Па стартовой позиции (рис. 1.4) проводятся следующие основные операций:-- ~

установка ракетно-космической, системы на пусковую систему; сборка ракетно-космической системы (при необходимости); предстартовые проверки ракеты-носителя и космического

объекта;

заправка ракеты-носителя компонентами топлива и сжатыми газами;

заправка космического объекта ниакокипящими компонентами топлива;

термостатирование элементов ракетно-космической системы и компонентов топлива;

посадка космонавтов в космический корабль;

наведение ракеты-носителя;

пуск;

регистрация параметров систем стартового комплекса во время подготовки, заправки и пуска (параметры систем стартового комплекса могут регистрироваться и с технической позиции);

слив компонентов топлива и снятие ракеты-носителя с пусковой системы (при отмене пуска).

Рис. 1.4. Стартовая позиция

Для обеспечения этих операций в состав стартовой позиции входят;

стартовое сооружение с пусковой системой;

сооружения с оборудованием для хранения, заправки и слива компонентов топлива;

станция газоснабжения и ресиверная;

помещение для нейтрализационного оборудования (если компоненты топлива токсичны);

холодильный центр;

измерительная станция;

командный пункт (центр управления запуском);

трансформаторная подстанция и система энергопитания;

система молниеотводов;

градирни и брызгальные бассейны;

резервуары технической воды для системы пожаротушения;

подъездные железнодорожные пути и дороги с твердым покрытием;

административные и служебные помещения;

ограждения и средства охраны.

Космодром обычно имеет в своем составе техническую позицию и одну или несколько стартовых позиций; некоторые крупные космодромы имеют несколько технических позиций для подготовки ракетно-космических систем различного класса.

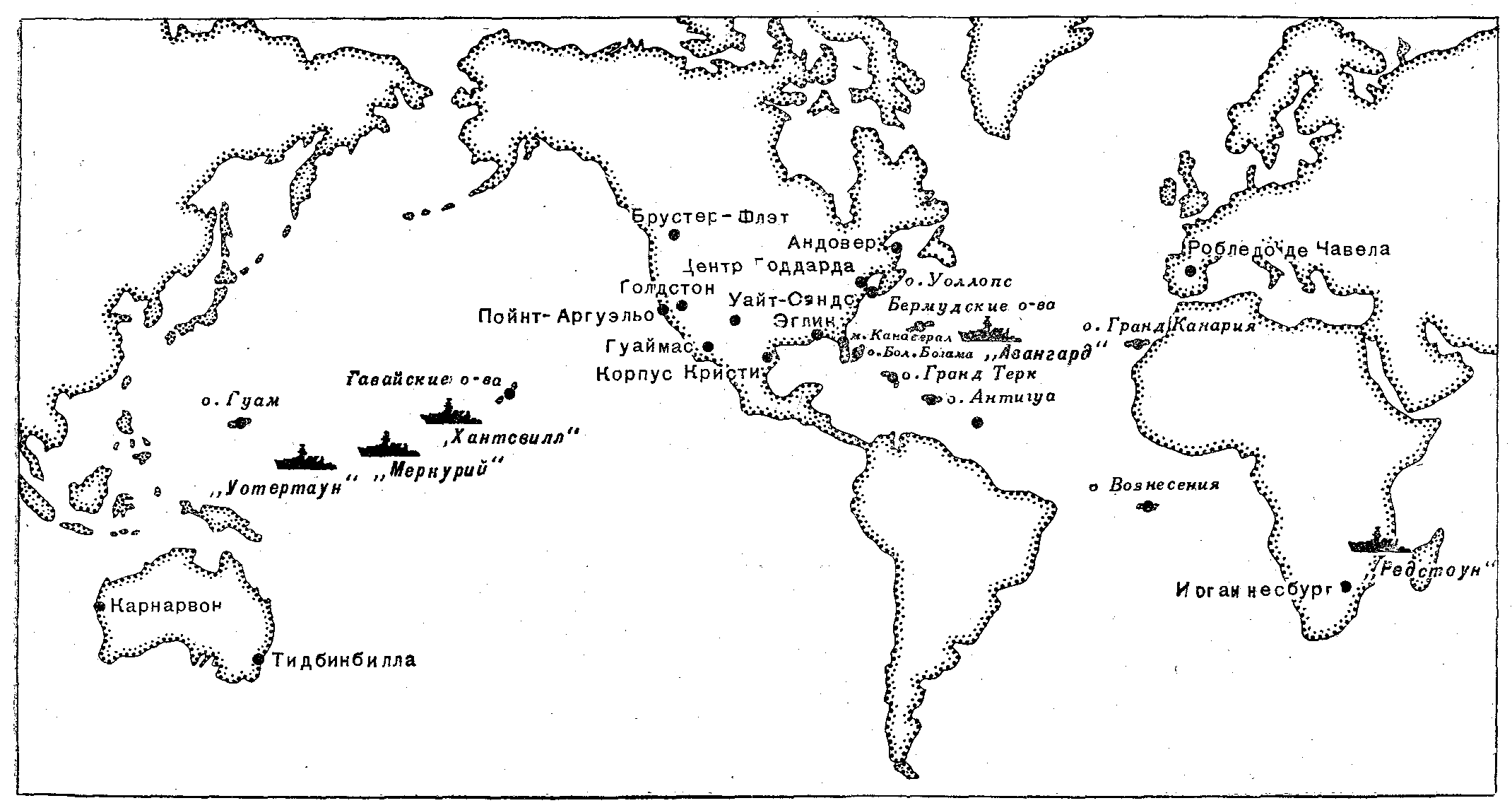

Командно-измерительный комплекс (КИК) — это комплекс наземных станций и пунктов или специально оборудованных судов, расположенных вдоль трасс полета ракет-носителей и космических объектов, предназначенный для траекторных измерений, подачи команд, приема и обработки поступающей телеметрической информации.

Командно-измерительный комплекс (рис. 1.5) обеспечивает:

траекторные измерения полета ракет-носителей и космических объектов;

передачу на космические объекты команд по включению программ, заложенных в бортовые исполнительные системы и механизмы, и команд на изменение программы;

прием с борта ракет-носителей и космических объектов телеметрической информации;

телефонную или телеграфную связь с космонавтами;

прием и трансляцию телевизионных изображений с борта космических объектов;

передачу по линиям связи в координационно-вычислительный центр результатов траекторных измерений;

обработку траекторной и телеметрической информации.

Аппаратура командно-измерительного комплекса состоит из радиотелеметрических станций, радиоприемных и радиопередающих устройств, антенн, телевизионных установок, линий автоматической обработки получаемых данных и математических вычислительных машин, аппаратуры службы единого времени, средств связи, источников электроэнергии и т. д.

Комплекс средств поиска и спасения (ПСК) возвращаемых

Рис. 1.5. Командно-измерительный комплекс (расположение наземных и корабельных станций, станций, для траекторйых

измерений и ретрансляционных станций)

космических объектов (кораблей) и их экипажей включает в себя специально оборудованные суда, самолеты, вертолеты, радиостанции, аппаратуру визуального наблюдения и другие средства, необходимые для поиска, обнаружения, обслуживания, эвакуации космических объектов и спасения экипажей.

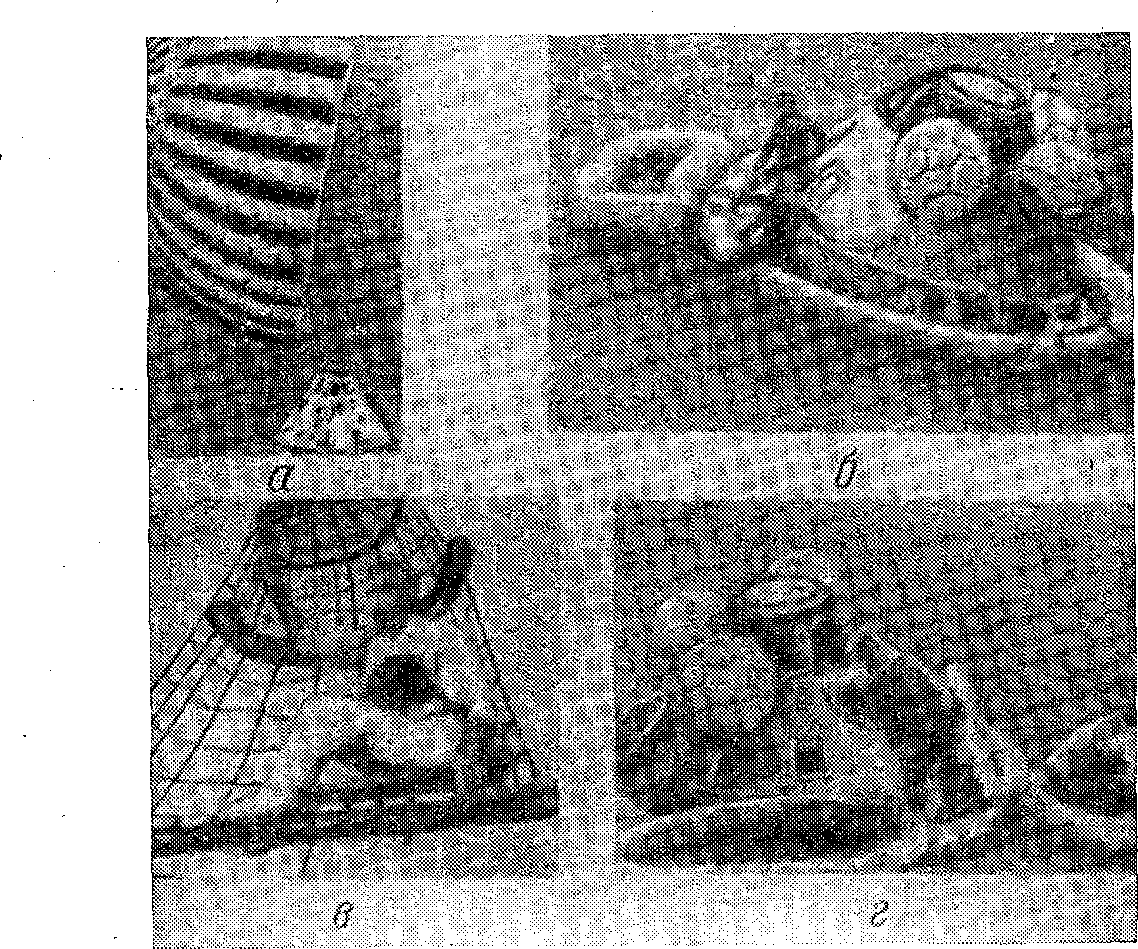

Комплекс средств поиска и спасения (рис. 1.6) обеспечивает:

поиск и обнаружение космических объектов;

работы по вскрытию объекта и извлечению контейнеров, капсул и блоков с научной аппаратурой;

высадку экипажа из космического объекта (корабля) и оказание ему первой помощи (при необходимости);

погрузку космического объекта на эвакуационные транспортные средства или борт спасательного судна;

транспортировку объекта на базу и т. д.

Рис. 1.6. Комплекс средств поиска и спасения:

а — приводнение отсека экипажа космического корабля; б — подведение понтона под отсек экипажа; в — подъем космонавта в люльке на борт вертолета; г — выход космонавта на надувной плот

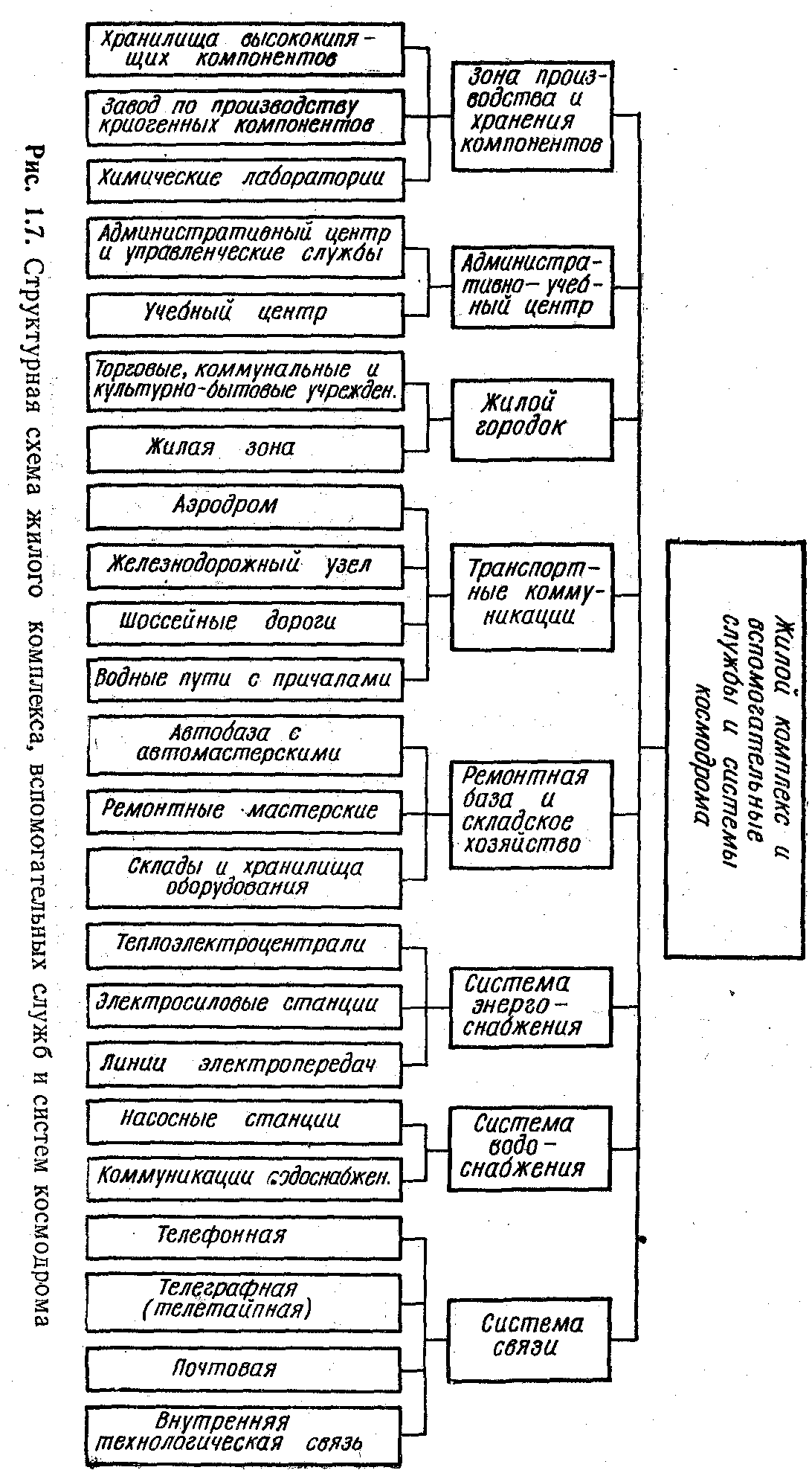

Жилой комплекс и вспомогательные службы космодрома

(рис. Г.7) имеют административно-учебный центр с управленческими службами и центром подготовки обслуживающего персонала; жилой городок с торговыми, коммунальными и культурно-бытовыми учреждениями; системы энергоснабжения (теплоэлектроцентрали, электросиловые станции, трансформаторные подстанции и линии электропередач), водоснабжения, связи всех служб космодрома; зону хранения компонентов топлива и производства криогенных компонентов; ремонтную базу и складское хозяйство; транспортные коммуникации и т. д.

Основные требования, предъявляемые к космодромам

Космодромы должны удовлетворять целому ряду эксплуатационно-технических требований, к которым относят:

обеспечение высокой надежности пусков и безопасности работ;

минимальное время подготовки ракетно-космических систем к пуску (серии пусков);

минимальное количество обслуживающего персонала;

подготовку к пуску и проведение пуска в любое время года и суток при определенных метеорологических условиях.

Обеспечение высокой надежности пусков обусловливается безотказной работой ракетно-космической системы и наземного стартового комплекса.

Надежность есть свойство оборудования сохранять свои выходные характеристики (параметры) в определенных пределах при данных условиях эксплуатации. Из определения надежности следует, что ненадежной считается не только та система, у которой появляются механические или электрические повреждения, приводящие к ее неработоспособности, но и та, у которой характеристики выходят за допустимые пределы.

Надёжность агрегата или системы закладывается при проектировании; наиболее эффективными методами повышения надежности являются отбор элементов повышенной надежности, упрощение системы, создание схем с ограниченными последствиями отказов элементов, резервирование (дублирование узлов, схем), встроенный контроль, автоматизация проверок и т. д. Надежность оборудования повышается путем совершенствования технологии производства, автоматизацией производственных процессов, стролим контролем качества продукции, введением специальных испытаний с имитацией условий эксплуатации (при этом берутся обычно крайние значения нагрузок, давлений, вибраций, температур и т. д.).

Надежность тесно связана с различными сторонами процесса эксплуатации: соблюдением правил эксплуатации, исключающих возможность поломки оборудования; проведением периодических регламентных проверок; выполнением профилактических ремонтных работ; содержанием оборудования в технически исправном состоянии и т. д.

Важным техническим понятием является сохранность оборудования— свойство оборудования находиться в исправном состоянии в процессе хранения. Поскольку хранение есть неотъемлемая часть эксплуатации, от него во многом зависит работоспособность агрегатов и систем,

Большое значение имеет характеристика возможности восстановления отказавших систем и агрегатов или их отдельных элементов — ремонтопригодность, т. е. приспособленность оборудования к обнаружению и устранению отказов, а также к их предупреждению. Зачастую при проведении подготовки ракетно-космических систем к пуску большую тревогу вызывает не сам факт выхода из строя агрегата или системы, а невозможность

быстрого отыскания места отказа и его скорейшего устранения.

Применительно к космодрому целесообразно, во-первых, учитывать лишь те системы и агрегаты, которые непосредственно влияют на подготовку ракеты к пуску и проведение самого пуска, а во-вторых, рассматривать их надежность лишь с точки зрения, что они либо исправны, либо неисправны. Поскольку п.ри появлении отказов в отдельных элементах систем и агрегатов космодром в целом может продолжать выполнение своих функций, то вместо надежности правильнее рассматривать его эффективность.

Под эффективностью сложного технического комплекса понимается степень его соответствия решению поставленных задач. При таком подходе наиболее важным критерием является оценка полноты выполнения задачи. Однако большое влияние на эффективность оказывают и такие факторы, как громоздкость и сложность оборудования, применение дорогостоящих дефицитных компонентов и материалов, потребность в высокой квалификации обслуживающего персонала, большая стоимость эксплуатации и т. д. Эти факторы в настоящее время все больше учитываются при разработке оборудования и организации работ на современных космодромах.

Важным требованием является обеспечение безопасности работ на космодроме. Можно считать, что космодром является зоной повышенной опасности, а в ряде случаев, образно выражаясь, «пороховой бочкой»: здесь соседствуют взрывоопасные вещества и источники тока, горючие материалы и самовоспламеняющиеся компоненты, трубопроводы высокого давления и токсичные рабочие жидкости. Поэтому неправильные технические решения или незначительные нарушения мер безопасности при эксплуатации могут привести к аварийной ситуации и даже к катастрофе.

хМероприятия по обеспечению безопасности работ на космодроме можно разделить на две группы: первая — мероприятия, предусматриваемые при проектировании сооружений, систем и агрегатов наземного оборудования и космодрома в целом; вторая — организационные мероприятия, обеспечивающие соблюдение мер безопасности и выполнение правил поведения обслуживающего персонала.

К первой группе относят размещение зданий и сооружений космодрома на безопасном расстоянии друг от друга, соответствующую организацию технологического цикла предстартовой подготовки и пуска ракетно-космических систем, надежную защищенность сооружений от пожара и действия взрывной волны, наличие средств защиты обслуживающего персонала и средств его эвакуации при аварии, исключение неправильных.действий операторов и т. п.

Здания и сооружения космодрома группируют по зонам в зависимости от их функционального назначения, степени опасности проводимых работ и в соответствии с технологической последовательностью подготовки ракетно-космических систем. Стартовую позицию размещают обычно на таком расстоянии от других зон и позиций космодрома, при котором исключается их повреждение при возможном взрыве ракеты при пуске или на начальном участке траектории. На безопасном расстоянии размещают заправочную станцию, хранилище пороховых зарядов, зоны производства и хранения компонентов топлива и др.

Сооружения стартовой позиции рассчитывают на действия динамической силы, избыточного давления и акустическое воздействие. Динамические силы возникают в случае аварийной отмены старта (выключении двигателей) и по своей величине в 1,8—2 раза превышают стартовую массу ракетно-космической системы. Избыточное давление создается при аварийном взрыве РКС на пусковой системе и выражается в «тротилоъом эквиваленте»— количестве тротила, эквивалентного энергии взрыва. Акустическое воздействие возникает от работы ракетных двигателей ракеты-носителя при старте и измеряется величиной звукового давления.

Так, стартовый комплекс № 39 для ракетно-космической системы «Сатурн-У-Аполлон» в соответствии с допустимыми критическими значениями избыточного давления и акустического воздействия разделен на четыре функциональные зоны: пусков, обеспечения пусков, общего назначения и промышленную.

Зона пусков ограничена линией избыточного давления возможного взрыва 0,0028 МПа * и уровнем шума 135 дБ. В этой зоне находятся стартовые площадки, оборудование непосредственного обеспечения пусков, автоматическое и телеуправляемое оптическое и электрическое оборудование. Расстояние между стартовыми площадками (2670 м) выбрано таким, чтобы, в случае взрыва обслуживающий персонал и ракетно-космическая система, находящиеся на соседней площадке, не были подвержены давлению выше допустимого.

Зона обеспечения пусков расположена между линиями акустического воздействия 135 и 120 дБ. В этой зоне расположены здание вертикальной сборки, центр управления запуском, помещение для хранения химических продуктов, зарядно-аккумуля-

* 1 Па «10-5кгс/см2; 1кгс/см2=9,80665-104 Па (точно)«105 Па = 0,1 МПа,

23

ч ^

торная станция и т. д., причем здание вертикальной сборки размещено за пределами досягаемости крупных осколков в случае взрыва ракеты при пуске.

Зона общего назначения начинается от линии акустического воздействия 120 дБ и доходит до границ стартового комплекса. Эта зона относительно безопасна и предназначена для сооружений общетехнического оборудования.

Промышленная зона расположена в пределах зоны общего назначения и включает в себя монтажно-испытателыный корпус космических объектов, административные здания, здания пиротехнических средств, лаборатории и т. д^

Сооружения защищены, как правило, частичным заглублением, применением более прочных конструкций, обвалованием, защитными плитами и т. д. Особенно надежно защищены сооружения, в которых во время проведения заключительных операций и пуска остаются люди: помещения центрального пульта подготовки и заправки и центра управления запуском.

Стартовые сооружения защищены также от действия газовой струи двигательной установки ракеты при пуске. В тех случаях, когда газоотражатель пусковой системы, узлы крепления ракеты при старте и некоторые наземные кабели нецелесообразно надежно защищать от действия газовой струи, их выполняют с учетом разового использования или частичной замены (ремонта) после каждого пуска.

К мероприятиям по обеспечению безопасности при проектирований относят и так называемое категорирование помещений, т. е. деление зданий и сооружений на взрывоопасные, пожароопасные и т. д. Например, хранилище жидкого кислорода на стартовой позиции является пожароопасным сооружением, а башня обслуживания — взрывоопасной и пожароопасной, так как по ней проложены заправочные магистрали, дренажные коммуникации, трубопроводы высокого давления и электрические кабели. В зависимости от ^категории в соответствующем конструктивном исполнении разрабатывают и оборудование этих сооружений.

Обслуживающий персонал для безопасности обеспечивается средствами коллективной и индивидуальной защиты от действия паров токсичных компонентов, теплового воздействия и защитой на случай возникновения пожара. Эти средства разнообразны и включают в себя оборудование и приспособления от стационарных защитных устройств (бункеры, тепловые экраны, противопожарные системы, вентиляционные установки и пр.) до простейших огнетушителей и индивидуальных противогазов.

Особое внимание уделено способам эвакуации обслуживающего персонала при возникновении аварийной ситуации, для чего предусмотрены запасные выходы в помещениях, пожарные лестницы, аварийные люки, а сооружения стартовой позиции имеют галереи иди подземные проходные каналы (потерны) иногда большой протяженности. Наибольшую трудность представляет эвакуация людей с башни обслуживания, площадки которой находятся на большой высоте. Лифты не могут полностью решить эту задачу, так как не исключена возможность выхода их из строя в результате аварии, а спуск по лестницам является слишком медленным способом передвижения. Поэтому в аварийных случаях применяют специальные тросовые устройства, спасательные люльки и лотки. Разработаны проекты применения катапультируемых устройств, индивидуальных реактивных ранцев и даже вертолетов и дирижаблей.

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ на стартовой позиции включает и мероприятия по спасению экипажей космических кораблей. При возникновении аварийной ситуации до посадки экипажа для его эвакуации используют скоростные лифты, спасательные устройства, эвакуационные системы и другие средства покидания башни обслуживания (иногда те же, что и для обслуживающего персонала). Для укрытия экипажа предусмотрены бункеры и другие защитные сооружения. В случае аварии ракеты-носителя при пуске используют системы аварийного спасения космического корабля, имеющие различное конструктивное исполнение, но одну задачу— отвести отсек корабля, в котором находится экипаж, на безопасное расстояние от места старта. Так, отсеки с экипажами на кораблях «Союз» и «Аполлон» отводятся с помощью твердотопливных двигательных установок с последующим спуском этих отсеков на парашютах, а корабль «Восток» имел катапультируемое кресло с находящимся в нем космонавтом.

Неправильные действия операторов при предстартовой подготовке исключаются максимальной автоматизацией процесса подготовки, блокировкой в схемах агрегатов и систем, звуйовой и световой сигнализацией, предупредительными надписями и

всевозможными формами контроля.

Ко второй группе — организационным мероприятиям, проводимым на космодроме, — прежде всего относят соблюдение мер безопасности. Для каждого вида работ существуют свои специфичные правила техники безопасности (например, недопустимость открытого пламени или возникновения электрической искры в помещении, где имеется газообразный или жидкий кислород; запрещение ремонтных работ с емкостями и трубопро-* водами, находящимися под давлением, и т. д.'). Кроме того, имеются общие нормы и правила поведения обслуживающего персонала, работающего на космодроме: к выполнению работ допускаются только лица, изучившие соответствующую систему или агрегат и имеющие необходимую квалификацию, при этом лица, не занятые в выполнении этих операций, должны быть удалены с места их проведения. Поскольку операции по подготовке ра^ кетно-космических систем выполняются в строгой технологиче* ской последовательности, нарушение этой последовательности без разрешения руководителя подготовки категорически запрещается.

Важным эксплуатационно-техническим показателем космодрома является время подготовки ракетно-космических систем к пуску. Для современных ракетно-космических комплексов цикл предстартовой подготовки составляет время от нескольких суток до двух-трех месяцев и зависит от программы работ, класса ракеты, а также технологической схемы подготовки ракетно-космической системы к пуску. В одних случаях время подготовки не лимитируется, так как оно не оказывает существенного влияния на выполнение поставленной задачи. В других случаях это время строго ограничено, что обусловливается проведением пуска в заданные астрономические сроки (например, при полете к Луне или другим планетам), или через определенные интервалы времени (при стыковке космических объектов на орбите), или же при необходимости иметь РК'С в стартовой готовности на пусковой системе на случай оказания помощи терпящему бедствие пилотируемому космическому кораблю.

При планировании времени подготовки учитывают, что, с одной стороны, сокращение продолжительности цикла может привести к усложнению оборудования, строительству дополнительных сооружений, расширению рабочих площадей и увеличению количества обслуживающего персонала, а с другой — к уменьшению числа пусков с каждого стартового комплекса и сокращению коэффициента загрузки оборудования. Поэтому в общем случае, стремясь к сокращению времени подготовки РКС к пуску, необходимо учитывать все эти факторы.

Количество обслуживающего персонала на современных космодромах, несмотря на высокий уровень автоматизации и механизации, достигает нескольких тысяч и даже десятков тысяч человек. Это объясняется большой сложностью и разнообразием наземных систем и систем ракет, требующих для своего обслуживания специалистов различного профиля. К тому же здания, сооружения и службы космодрома, как правило, разобщены территориально и находятся иногда на значительных расстояниях друг от друга, что исключает использование одних и тех же специалистов. Стремясь к сокращению количества обслуживающего персонала, занятого в подготовке РКС, все же исходят из того, что машина не может полностью заменить человека-оператора, который играет главную роль в проводимых работах.

Космодром должен обеспечивать подготовку к пуску и проведение пуска ракетно-космических систем в любое время года и суток. Это обусловливается как необходимостью проведения пусков в строго заданные астрономические сроки, так и технологическим графиком подготовки ракеты, который не должен зависеть от капризов погоды. Учитывая, что климатические условия в местах расположения космодромов зачастую тяжелее, это требование не всегда легко выполнимо.

1.2. РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Общие сведения

Ракетно-космическая система (РКС) —это ракета-носитель и космический объект.

Ракета-носитель служит для получения первой или второй космической скорости * и вывода космического объекта на заданную орбиту. В космической технике применяют только много-

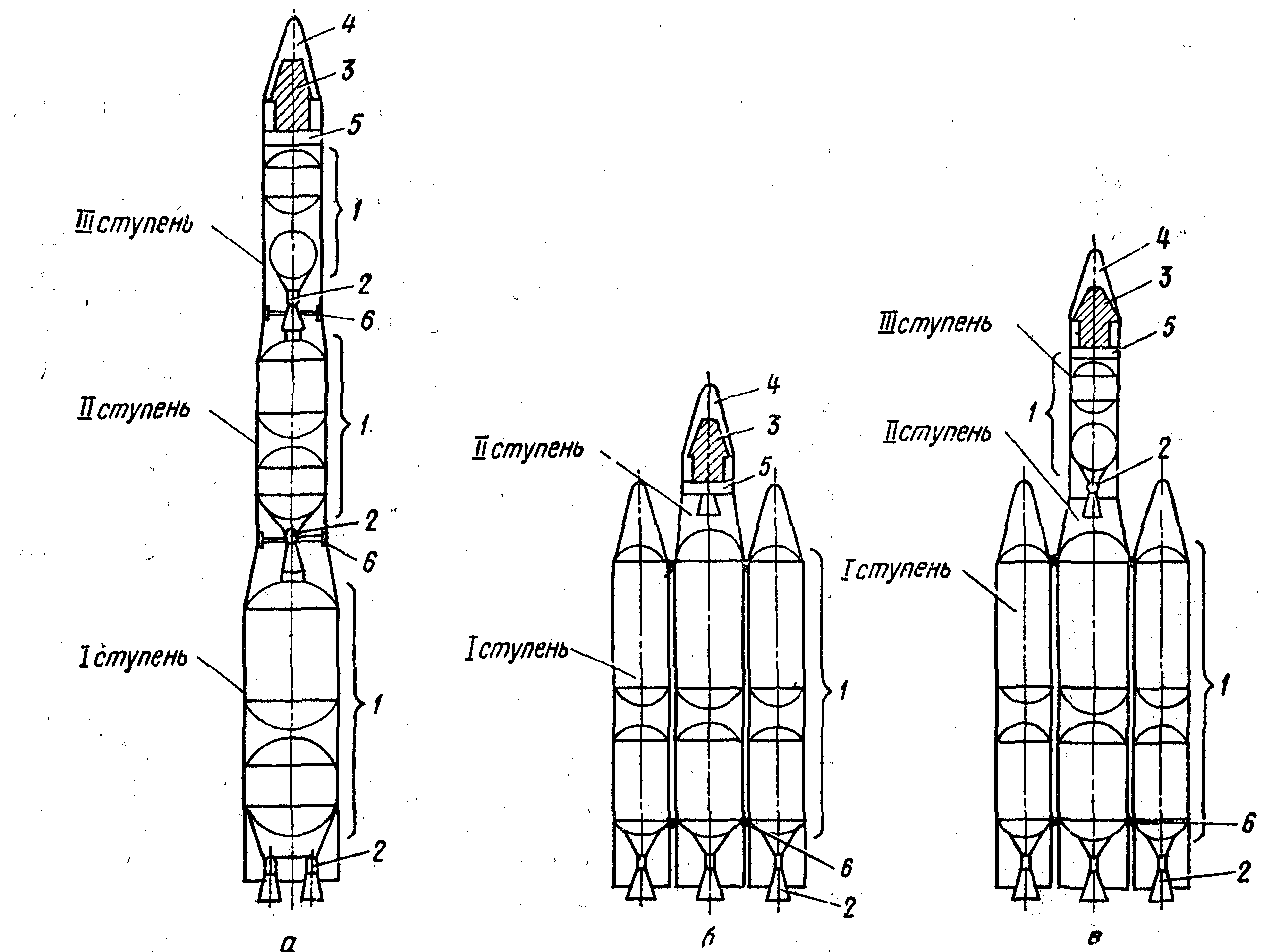

Рис. 1.8. Принципиальные схемы многоступенчатой ракеты:

а — с поперечным делением ступеней (схема «тандем»); б — с продольным

делением ступеней (схема «пакет»); в — комбинированная схема; /—топливные

отсеки; 2 — ракетные двигатели; 3 — полезный груз; 4— головной обтекатель;

5 — отсек аппаратуры управления; 6 — силовые узлы ступеней

ступенчатые ракеты, т. е. ракеты, состоящие из нескольких ступеней, в которых отработавшая ступень при использовании всего топлива отделяется, а ее скорость становится начальной для последующих ступеней и космического объекта (полезного груза). Конструктивно многоступенчатая ракета может быть выполнена с поперечным делением ступеней (схема «тандем»), с про-

щПЯ

* Первая космическая скорость — наименьшая начальная скорость, которую нужно сообщить телу у поверхности Земли, чтобы оно стало искусственным спутником Земли, — равна круговой скорости и при отсутствии атмосферы составляет 7,91 км/с. Вторая космическая скорость—наименьшая на-чпльпая скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно, начав движение вблизи Земли, преодолело земное притяжение, — меняется с высотой и, Оудучи приведенной к поверхности Земли, равна 11,19 км/с. дольным делением (схема «пакет») или представлять комбинацию этих двух схем (рис. 1.8).

В схеме с поперечным делением ступеней

их двигательные установки работают

последовательно; в схеме с продольным

делением двигательные установки

последующей ступени могут работать

одновременно с двигательными

установками предыдущей . ступени; в

комбинированной схеме — и одновременно,

и последовательно. Но в любой из этих

схем по мере использования всего топлива

отработавшая ступень отбрасывается.

схеме с поперечным делением ступеней

их двигательные установки работают

последовательно; в схеме с продольным

делением двигательные установки

последующей ступени могут работать

одновременно с двигательными

установками предыдущей . ступени; в

комбинированной схеме — и одновременно,

и последовательно. Но в любой из этих

схем по мере использования всего топлива

отработавшая ступень отбрасывается.

Для защиты от аэродинамических нагрузок, возникающих при прохождении ракетой плотных слоев атмосферы, ко* смичеекий объект закрывают головным обтекателем. Конструктивно головной обтекатель» космический объект, двигатель*

ная установка системы аварийного спасения (если объект пилотируемый) и последняя (разгонная) ступень ракеты-носителя или ее соединительный элемент (переходник) составляют единый головной блок.

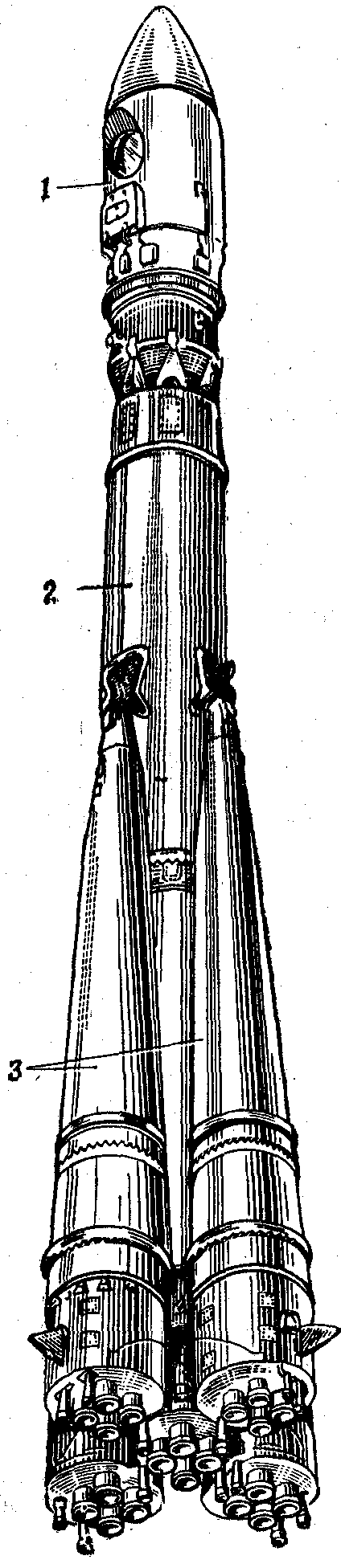

Примером комбинированной схемы соединения ступеней служит ракета-носитель космического корабля «Восток» (рис. 1.9), которая представляет собой трехступенчатую ракету; состоящую из шести блоков: центрального, четырех боковых и блока третьей ступени. Первая и вторая ступени (соответственно боковые и центральный блоки) выполнены по схеме с продольным делением, третья ступень, устанавливаемая на центральном блоке, — по схеме;с поперечным делением.

В космической технике применяют в основном жидкостные ракетные двигатели, использующие для создания реактивной тяги жидкие ко мпоенты топлива.

Рис. 1.9. Ракета-носитель космический корабль «Восток».

1— головной блок с разгонной (третьей); степенью; 2 — центральный блок (вторая ступень) ; 3 — боковые блоки (первая ступень)

Твердотопливные двигатели находят применение лишь в качестве отдельных ступеней или ускорителей, а в космических объектах — для систем аварийного спасения, мяпкои посадки

и т. п.

Космические ракеты-носители отличаются относительно легкой конструкцией, масса которой обычно не превышает 10—12% массы полностью заправленной ракеты. При создании конструкции ракет, обладающих высокой прочностью и жесткостью, наряду с использованием высокопрочных легких сплавов применяют и другие решения (поддержание в баках ракеты определенного внутреннего давления с использованием наземных систем предстартового наддува, силовые элементы для «подвешивания» ракеты на цускощой системе, ветровде крепления И т. д.).

По стартовой массе космические ракеты-носители делятся на сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. Такая классификация несколько условна, не имеет четких границ и тем не менее нащла широкое распространение в технической литературе, особенно зарубежной. Так, в США принято следующее деление ракет по классам:

сверхлегкие— со стартовой массой до 50 т («Скаут»);

легкие —со стартовой массой до 100 т («Тор-Алтер», «Тор-Бернер»);

средние — со стартовой массой до* 300 т («Тор-Дельта», «Торад-Дельта», «Тор-Аджена», «Торад-Аджена», «Атлас-Аджена», «Атлас-Кентавр», «Титан-1В»);

тяжелые — со стартовой массой до 1000 т («Титан-ШС», «Сатурн-1В)»;

сверхтяжелые —со стартовой массой свыше 1000 т («Са-турн-V»).

Целевое назначение ракетно-космической системы определяется космическим объектом. В автоматических космических объектах все операции выполняются без участия человека с помощью аппаратуры и приборов. Пилотируемые объекты управляются находящимися на борту космонавтами; некоторые пилотируемые объекты могут работать и в автоматическом режиме.

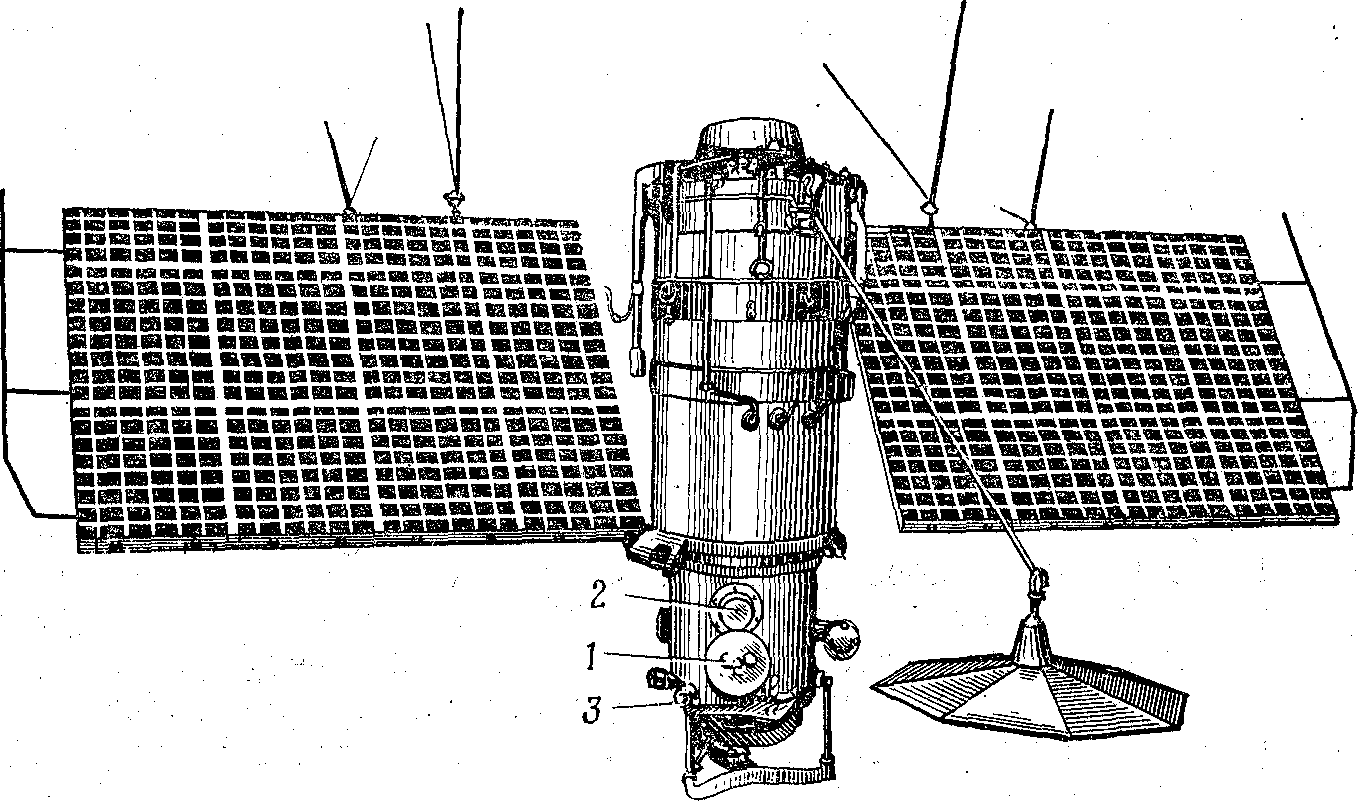

По орбите полета космические объекты делят ка искусственные спутники Земли и межпланетные станции. В зависимости

от назначения спутники подразделяют на научные, метеорологические, связные, навигационные и т. д. (рис. 1.10, 1.11). Межпланетные станции (рис. 1.12) предназначены для полета к другим планетам, при этом некоторые из них могут иметь в своем составе и искусственные спутники этих планет.

Конструкция космических летательных аппаратов имеет ряд особенностей, связанных со специфическими факторами косми-

29

Рис. 1.10. Метеорологический спутник «Космос»:

актинометрйческая аппаратура; 2 — инфракрасная аппаратура; 3 — телевизионная

аппаратура

Рис. 1.11. Связной спутник «Сйн-

ком-2»:

/ гг телеметрическая и командная штыревая антенна: 2 — реактивное сопло системы ориентации; 3 — никель-кадмиевая аккумуляторная батарея; 4— радиоприемник; 5 — баллон для перекиси водорода; 6 —< коаксиальная связная щелевая антенна; 7 — радиопередатчик с лампой бегущей волны; 8 — командный радиоприемник; 9 — баллон для азота системы, управления положением; 10 — солнечный ориентир

ческого пространства — невесомостью, глубоким вакуумом, наличием метеоритных частиц, интенсивной радиацией, при которых изменяется характер процесса трения, возникают явления так называемой «холодной сварки», метеорной эрозии и т. д.

Космические объекты, которые должны длительное время функционировать в условиях космоса, имеют системы, обеспечивающие определенный тепловой режим, энергопитание приборов и аппаратуры, радиосвязь с Землей. На пилотируемых космических кораблях в отсеках поддерживается нужный состав атмосферы и создаются условия, необходимые для жизнедеятельности экипажа.

Обычно на Землю спускается не весь космический объект, а лишь часть его — спускаемый аппарат, в котором размещаются экипаж и некоторые бортовые системы; остальные же отсеки с оборудованием, обеспечивающим орбитальный полет объекта, отделяются от спускового аппарата в начале траектории спуска. В конце спуска скорость аппарата снижается и дальнейшее уменьшение скорости перед приземлением осуществляется обычно с помощью парашютной системы. На некоторых космических кораблях («Союз», «Аполлон») применяется система мягкой посадки с использованием пороховых двигателей, позволяющая снизить скорость приземления (приводнения) практичен ски до нуля.

Разнообразие конструкций космических кораблей, кроме функционального назначения, связано и с их национальной при-нпдлежностью, с различным подходом к решению многих инженерных задач. Это проявилось при подготовке к совместному

31

экспериментальному полету и стыковке в космосе советского корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон», осуществленному в июле 1975 г.

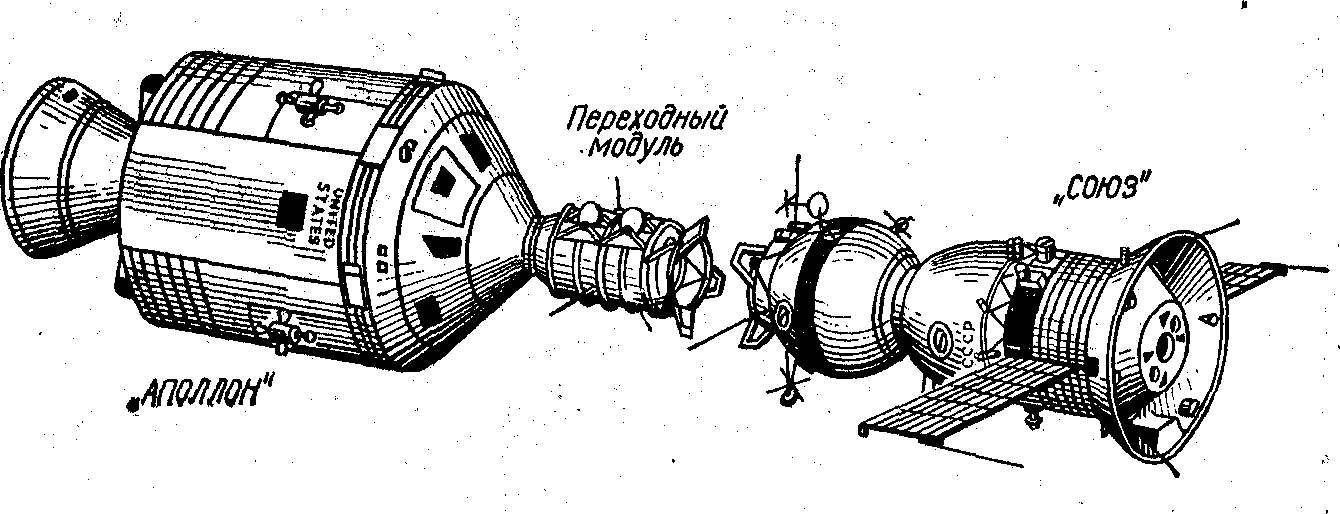

Для сближения, стыковки и совместного полета корабли «Союз» и «Аполлон» (рис. 1.13) были доработаны с учетом их совместимости. Вместо стыковочного узла, выполненного по схеме «штырь — конус», на кораблях были установлены андро-гинные стыковочные агрегаты с периферийным расположением замков.

Была решена и проблема совместимости атмосферы. Поскольку на корабле «Союз» используется «земная» атмосфера,, а на корабле «Аполлон» для дыхания применяется чистый кислород, то для обеспечения перехода космонавтов из одного ко-

Рис. 1.13. Космические корабли «Союз» и «Аполлон»

. -г

рабля в другой была создана специальная камера для выравнивания давления (такой переходной модуль вошел в состав корабля «Аполлон»).

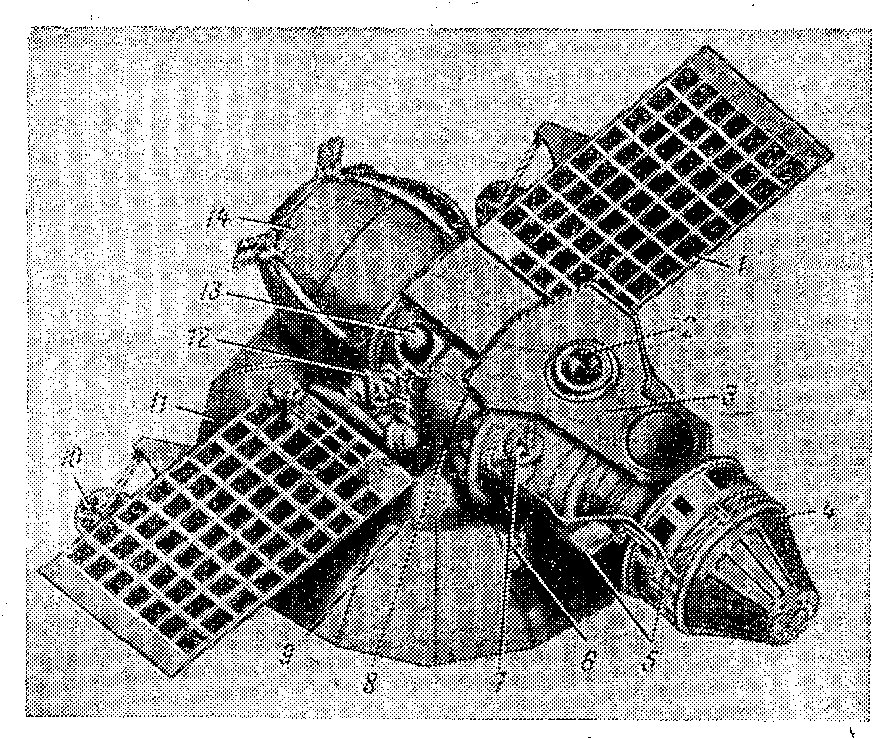

Особое место в космонавтике занимают орбитальные станции. Первая в мире экспериментальная космическая станция: была создана путем стыковки на орбите космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Следующим важным этапом в их развитии стало выведение на орбиту искусственного спутника Землц долговременной орбитальной станции «Салют» (рис. 1.14).

Дальнейшее развитие космических полетов неразрывно связано с созданием в околоземном пространстве больших орбитальных комплексов. Основой таких комплексов будут многоцелевые орбитальные станций, состоящие из блоков различного, назначения, которые будут доставляться на орбиту ракетами и кораблями многоразового использования и заменяться новыми по мере выполнения своих задач. Аналогично будут проходить доставка и смена экипажей, обслуживающих космические станции.,

В последнее рремя над созданием космических транспортных^ систем многоразового использования работают специалисты-

32 {

-.■ ' ts

многих стран. Решение проблемы спасения ракетно-космических систем ведется в разных направлениях. Была установлена возможность создания космического корабля многоразового использования с невозвращаемой ракетой-носителем. Попытки уменьшить количество невозвращаемого оборудования привели, например, к рассмотрению транспортной космической системы с последней ступенью многоразового использования, которая одновременно служила бы частью ракеты-носителя и космическим аппаратом.. Обсуждалась возможность спасения и многократного использования наиболее дорогостоящего оборудования ракет-носителей: приборного оборудования систем управления и телесвязи, жидкостных ракетных двигателей, навесных твердотопливных блоков и т. п.

Рис. 1.14. Долговременная орбитальная станция «Салют»

Американскими специалистами разработан проект космической транспортной системы «Ромбус», спасаемой с помощью парашютов (масса спасаемого аппарата —252 т), при этом место посадки аппарата планируется вблизи пусковых площадок и водных путей. После посадки такой аппарат на самоходном гусеничном шасси будет доставляться на баржу и транспортироваться к монтажно-испытательному корпусу космодрома.

Космические транспортные системы многоразового использования могут рассматриваться как представители ракетно-космической техники следующего поколения.

Космодром

33

Взаимосвязь ракетно-космических систем

с наземными комплексами

Комплексы наземного оборудования обеспечивают подготовку ракетно-космических систем на всех этапах, начиная от транспортировки с завода-изготовителя до момента пуска ракеты-носителя.

В начальный период развития ракетно-космической техники

не ставилась задача обеспечить (может быть, даже за счет некоторого усложнения ракетно-космических систем) простоту эксплуатации, удобство обслуживания, рациональное построение агрегатов и систем наземного оборудования, сокращение времени на предстартовую подготовку. Это приводило к серьезным затруднениям по автоматизации процессов подготовки и, как следствие, требовало наличия большого числа агрегатов и обслуживающего персонала.

Опыт развития ракетно-космической техники привел к тому, что ракетно-космическую систему стали разрабатывать как единое целое, что позволило более эффективно решать поставленные задачи.

Уже с первых контуров конструкции ракетно-космической системы постоянно учитывают требования и возможности наземного комплекса. Так, размеры- ракеты-носителя выбирают исходя из оптимального соотношения между ее длиной и диаметром. Но если придерживаться только этого условия, то ракета может оказаться таких размеров, что ее невозможно будет доставить к месту старта существующими видами транспорта, а создание специальных транспортных средств приведет к увеличению стоимости всего комплекса.

Если исходить из стремления уменьшить массу конструкции ракеты, то целесообразно бортовые заправочные трубопроводы и кабельные сети делать минимальной длины. Однако это не всегда выгодно для ракетно-космического комплекса в целом, так как при этом во время предстартовой подготовки необходим доступ к расположенным на значительной высоте заправочным горловинам и штепсельным разъемам, что усложняет эксплуатацию, требует большого количества обслуживающего персонала и затрудняет автоматизацию операций. Следовательно, иногда целесообразнее пойти на некоторое утяжеление конструкции ракетно-космической системы и за счет этого обеспечить удобное в эксплуатационном отношении расположение элементов ракеты-носителя, связанных с наземным оборудованием.

Аналогичное положение возникает и при выборе компонентов топлива, когда приходится учитывать не только их энергетические, но и эксплуатационные свойства. Выбор компонентов топлива, метода заправки и способа дозирования оказывает большое влияние на конструкцию ракетно-космической системы и ее пневмогидравлическую схему. Так, при применении низко-

34

температурных криогенных компонентов баки ракеты обычно покрывают тепловой изоляцией; это хотя и увеличивает массу, но позволяет иметь компонент в переохлажденном виде, что значительно уменьшает его испарение, а также предотвращает конденсации воздуха на стенках бака. Существенное влияние на прочностные характеристики баков, устройство и размеры дре-нажно-предохраиительиых клапанов оказывает режим заправки.

Для повышения надежности процесса пуска желательно в момент старта иметь минимальное число связей ракетно-космической системы с наземными системами. Поэтому большинство связей «земля — борт» прерываются заранее, еще до' пуска, и лишь те из них, которые необходимы до момента подъема РКС с пусковой системы, разрываются непосредственно при пуске.

Взаимосвязь ракетно-косм'ических систем и наземного оборудования сложна и многообразна, а их взаимовлияние велико. От правильного учета всех факторов зависит, насколько эффективно будет решена задача создания ракетно-космического комплекса, обладающего оптимальными параметрами.

Схемы подготовки ракетно-космических систем к пуску

Подготовка ракетно-космических систем к пуску включает следующие основные этапы:

транспортировку элементов ракетно-космической системы на космодром;

сборку и испытания ракеты-носителя и космического объекта на технической позиции;

транспортировку ракеты-носителя на стартовую позицию и ее установку на пусковую систему;

предпусковую подготовку ракетно-космической системы и пуск.

Наиболее существенное влияние на весь цикл подготовки оказывает способ сборки ракетно-космической системы, в зависимости от которого можно выделить три технологические схемы:

первая — горизонтальная сборка ракетно-космической системы и проведение комплексных испытаний в монтажно-испы-тательном корпусе на технической позиции; транспортировка РКС в горизонтальном положении на стартовую позицию и установка ее на пусковую систему в вертикальное положение;

вторая —горизонтальная или вертикальная сборка отдельных ступеней ракеты-носителя в монтажно-испытательном корпусе, транспортировка их на стартовую позицию, сборка ракетно-космической системы в вертикальном положении на пусковой системе и последующее проведение комплексных испытаний;

третья — вертикальная сборка ракетно-космической системы и проведение комплексных испытаний в монтажно-испытательном корпусе (здании вертикальной сборки) на технической позиции; транспортировка РКС в вертикальном положении на

2* 35

■j

■V _

стартовую позицию и установка ее на пусковой стенд (стационарную часть пусковой системы).

Каждая из схем имеет свои достоинства и недостатки, и применение той или И'ной-.из них определяется многими факторами.

По первой схеме отдельные ступени ракеты-носителя доставляют в монтажно-испытательный корпус (МИК), где проводят их автономную проверку, сборку в горизонтальном положении с помощью стыковочного агрегата или монтаж'НО-стыковочных тележек, комплексные испытания и. пристыковку космического объекта (головного блока). Полностью собранную ракетно-космическую систему на установщике транспортируют на стартовую позицию, где переводят в вертикальное положение и устанавливают на пусковую систему.

Эта схема применима для ракетно-космических систем, конструкция которых допускает их транспортировку в горизонтальном положении (что определяется прочностными возможностями ракеты и зачастую связано с некоторым ее утяжелением). По этой схеме сборку и испытания ракетно-космической системы проводят в помещении, при благоприятных условиях, что повышает удобство проводимых работ и качество их выполнения. В то же время отпадает необходимость строительства высотного МИК, создания транспортера для вертикального, перемещения ракетно-космической системы и специального пути, что связано с большими техническими трудностями (в частности, с подверженностью значительным ветровым нагрузкам). Недостатками этой схемы являются сборка ракетно-космической системы в нерабочем (горизонтальном) положении; необходимость повтор-пых комплексных испытаний на стартовой позиции, так как перевод ракеты-носителя из горизонтального положения в вертикальное и установка ее на пусковую систему могут стать причи-, ной возникновения неисправностей; подстыковка к ракете заправочных, пневматических и электрических коммуникаций на стартовой позиции, что сопряжено с неудобствами и эксплуатационными трудностями, в особенности при неблагоприятных климатических условиях.

Первая схема подготовки используется для советских РКС тяжелого класса «Союз» и американских РКС «Скаут».

По второй схеме (по американской терминологии «совмещенный метод подготовки») отдельные ступени ракеты-носителя и космический объект в определенной последовательности доставляют из монтажно-испыт.ательного корпуса на стартовую позицию, где и собирают на пусковой системе с помощью башни обслуживания, подъемников или кранов. В процессе сборки проводят проверочные испытания отдельных систем, а по окончании— комплексные испытания . ракетно-космической системы в целом.

По этой схеме в монтажно-испытательном корпусе собирают только отдельные ступени ракеты-носителя, что существенно

36

сокращает размеры и стоимость строительства МИК и исклю-tnu*T необходимость в специальных транспортных средствах для полностью собранной ракетно-космической системы. Недостатками второй схемы являются несовершенство процесса испыта-mifi it связи с проведением работ на открытом воздухе, что сни-жлот надежность подготовки ракетно-космической системы, и то, что сборка РКС на пусковой системе на длительное время зани-Miu'T стартовый комплекс, снижая его пропускную способность.

Эта схема подготовки используется в основном для ракет с большими интервалами между пусками (например, ракет-носи-Tivicft «Европа-И»), ракет среднего класса (американские ра-коты-посители «Тор-Дельта», «Атлас-Аджена», «Атлас-Кентавр» II др.) и допустима для космодромов, находящихся в районах с мягким климатом.

Вторая схема подготовки ракетно-космических систем к пуску получила наибольшее распространение в США в период зарождения космической техники и была унаследована от технологии подготовки боевых ракет. Американские специалисты счи-тлли целесообразным создание комплексов для ракегно-косми-ческих систем путем приспособления родственных стартовых комплексов стратегических ракет с установившимися канонами их подготовки, а не путем принятия новых конструктивных решений, учитывающих специфику космической техники. Такой подход, выгодный с точки зрения быстрого ввода ракетно-космического комплекса в эксплуатацию, не оправдал себя, когда появилась необходимость проводить пуски ракет различных модификаций.

По третьей схеме (по американской терминологии «мобильный метод подготовки») ракетно-космическую систему собирают в вертикальном положении на пусковой платформе (верхней части пусковой системы), транспортируемой вместе с РКС ни стартовую позицию; с нее же впоследствии (после установки па пусковой стенд) производят и пуск. Эта схема позволяет подстыковывать все многочисленные и находящиеся на разных уровнях заправочные, пневматические и электрические коммуникации к ракете в монтажно-испытательном корпусе (здании Вертикальной сборки). Кроме того, коммуникации ракеты через КйАель-заправочную башню, устанавливаемую обычно на пуско-nuft платформе, могут быть выведены в удобную зону обслужи-НйПИП, что облегчает их соединение с наземными системами на СТМртоаой позиции. Недостатками такой схемы являются строи-Т1/1ЬСТП0 дорогостоящего здания вертикальной сборки, создание трйНСПОртсра сложной конструкции для перевозки ракетно-кос-ММЧОСКОИ системы в вертикальном положении с технической позиций 111 стартовую и прокладка специального пути, что, как уже говорилось, представляет собой технически трудную задачу. Третьи схемя подготовки применяется для американских ракет-Нрсителей тяжелого и сверхтяжелого классов,

37

В американской литературе по ракетно-космической технике можно встретить описание «фиксированного метода подготовки», который является разновидностью второй схемы и применяется для ракет-носителей среднего класса. Сущность его состоит в том, что отдельные ступени ракеты-носителя, минуя техническую позицию, доставляют на стартовую позицию, где проводят вертикальную сборку ракеты-носителя, стыковку ее с коммуникациями башни обслуживания, комплексную проверку и пуск.

Для сверхтяжелых ракетно-космических систем вероятно потребуются иные схемы сборки и транспортировки, так как значительно возрастет тротиловый эквивалент и акустическое воздействие и, следовательно, появится необходимость размещения . пусковой системы на большем расстоянии от технической позиции. Вследствие значительных размеров и массы таких ракет-носителей возникнут, трудности в применении традиционных средств доставки ракетно-космических систем на стартовую позицию. а Так, существует американский проект применения морской плавучей сборочно-пусковой системы, где основным элементом является баржа, большую часть которой занимает отсек для сборки ракетно-космической системы. В период сборки баржа находится у специального причала, палуба ее открыта. Пуск будет происходить в море, при этом носовая часть баржи, где расположено все контрольное и пусковое оборудование, перед пуском останется в горизонтальном положении, кормовая часть будет отсоединена и установлена в вертикальное положение путем заполнения водой кормовых цистерн, а после пуска возвращена в исходное положение.

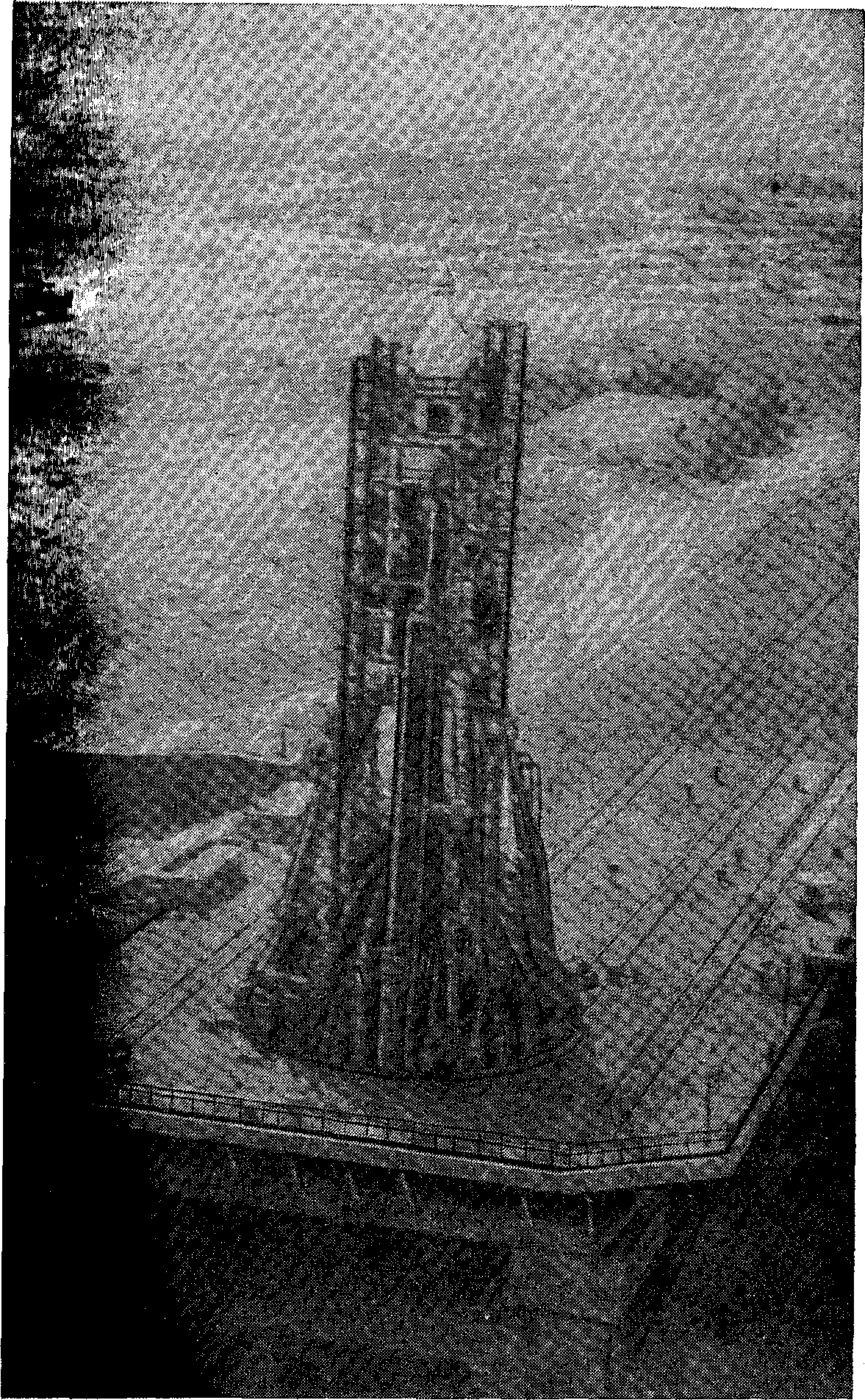

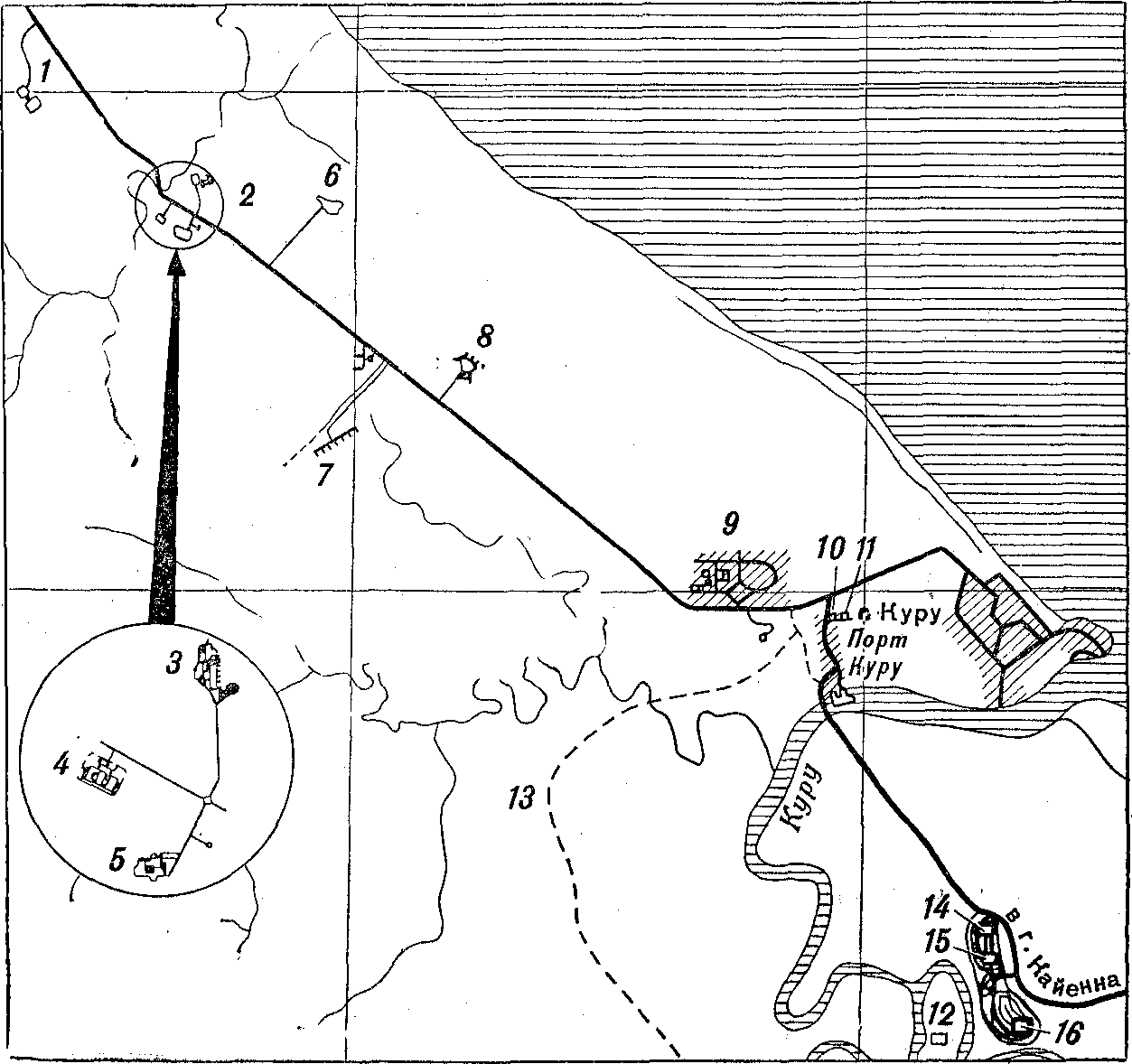

1.3. ОСНОВНЫЕ КОСМОДРОМЫ МИРА

Космодром Байконур — один из крупнейших космодромов м(ира (рис. 1.15)—расположен в Казахской ССР, в зоне полупустынь с резко континентальным климатом (жаркое, сухое лето и морозная с сильными ветрами и незначительным количеством осадков зима); основан в 1955 г.

Основанием для выбора места строительства космодрома послужила его достаточная удаленность от крупных населенных пунктов, возможность обеспечения безопасности пусков ракет, создания зон отчуждения, зон посадки возвращаемых космических объектов, а также наличие большого количества безоблачных дней в году.

Трассы космодрома простираются на тысячи километров над

территорией Советского Союза и заканчиваются в акватории Тихого океана, где происходит падение последних ступеней ракет-носителей. Вдоль трасс расположены измерительные пункты и специально оборудованные суда. Космические объекты выводятся на орбиты с наклонением к плоскости экватора от 48°

38

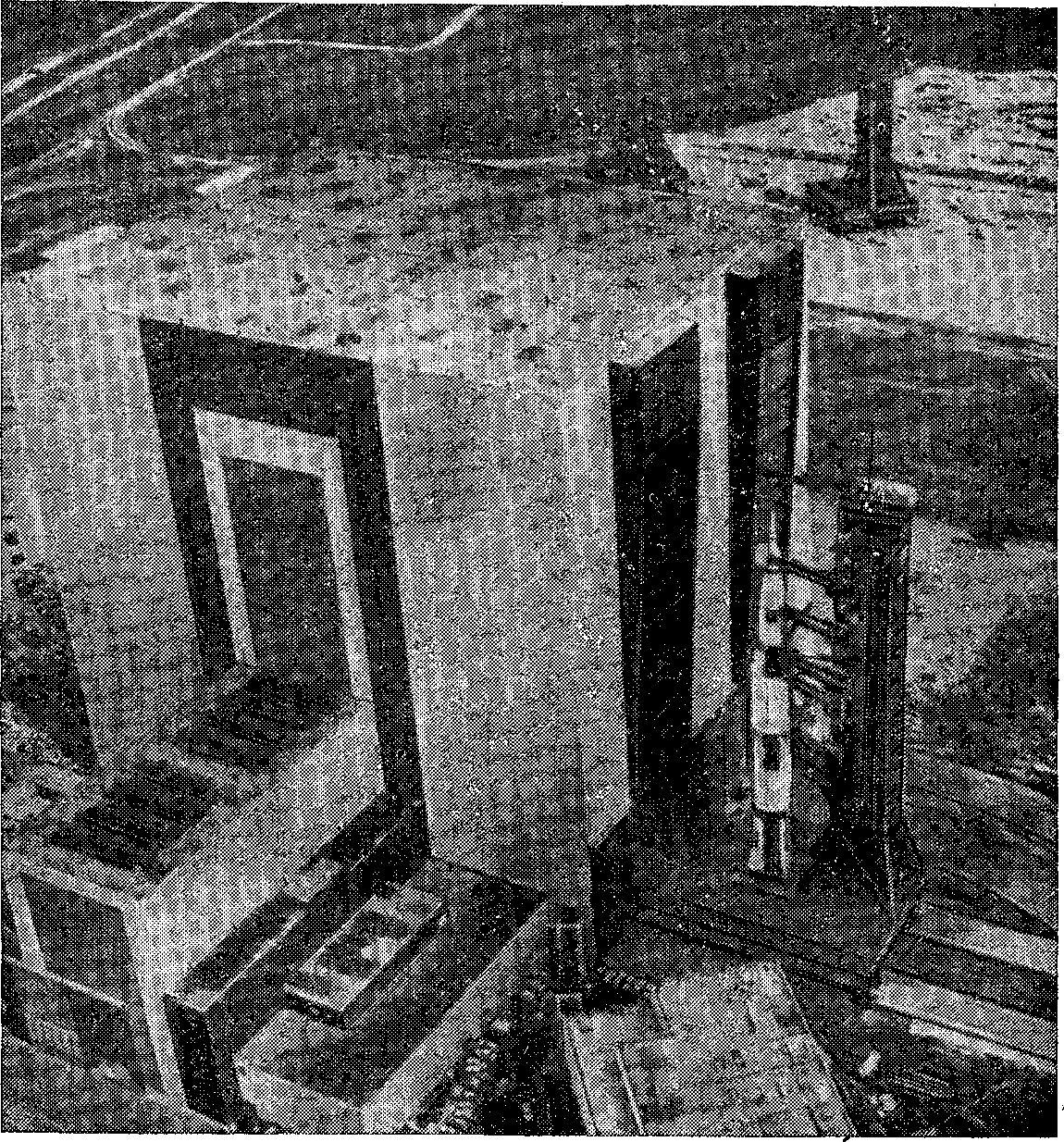

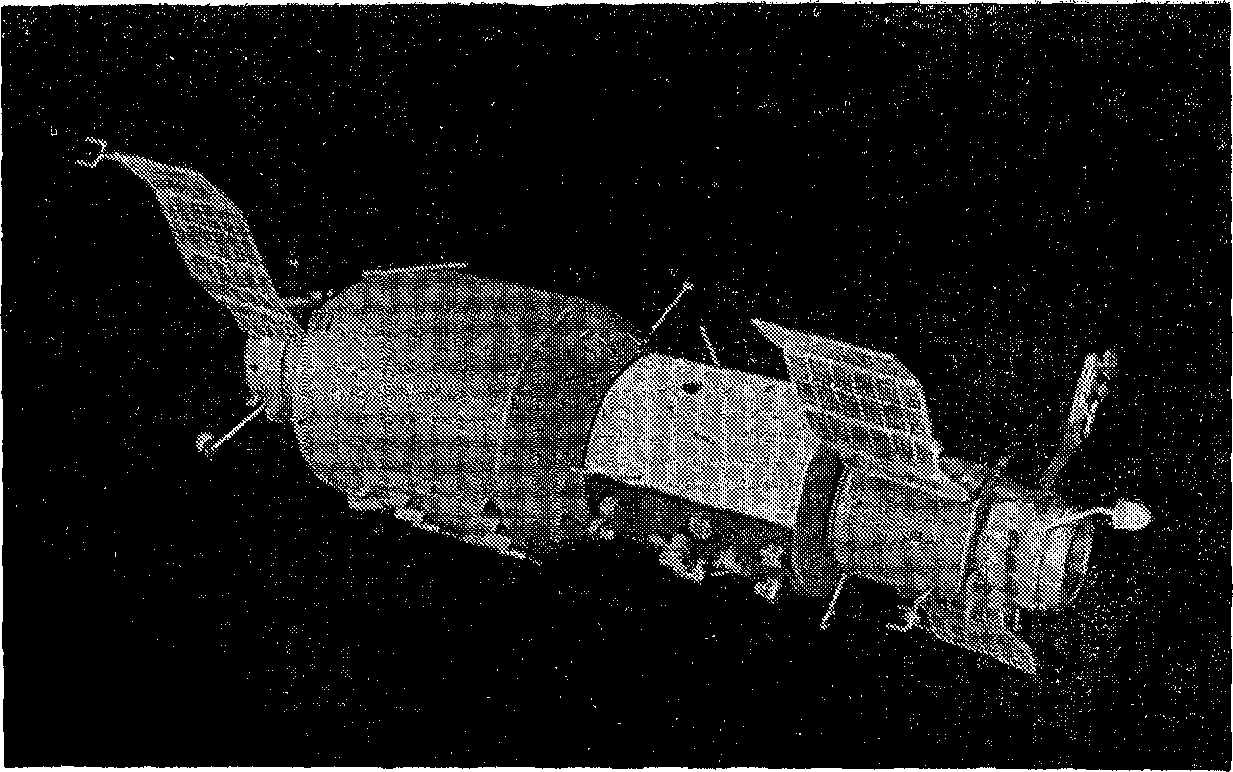

РИС. 1.1В, Космодром Байконур (стартовая позиция для ракетно-

космической системы «Союз»)

до 81° при восточном направлении запуска. Посадка космических объектов и пилотируемых кораблей производится обычно на территории северо-восточных областей Казахской- ССР.

С космодрома Байконур проводят пуски в соответствии с национальной программой исследования и использования космического пространства СССР, в рамках сотрудничества с социалистическими странами по программе «Интер космос», 'а также в соответствии с соглашениями о совместных работах по освоению-, космического пространства, заключенными между СССР, США, Францией и другими странами.

С космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, совершили полеты в космическое пространство первый космонавт Ю. А. Гагарин и первая женщина-космонавт В. В. Терешкова, были запущены автоматические межпланетные станции «Луна», «Венера», «Марс»,. «Зонд», космические станции и искусственные спутники Земли различных типов («Космос», «Электрон», «Полет»), спутники серии «Молния», используемые для ретрансляции телевизионных программ и осуществления дальней телефонной и телеграфной

связи.

С космодрома Байконур регулярно проводят пуски пилотируемых космических кораблей «Союз» и орбитальных станций «Салют».

В рамках сотрудничества с Францией были проведены пуски космических объектов с французской аппаратурой.

В соответствии с советско-американской программой ЭПАС 15 июля 1975 г. с космодрома Байконур был запущен космический корабль «Союз» для стыковки на орбите с космическим кораблем «Аполлон».

В сентябре 1976 г. был выведен космический корабль «Союз», осн я щей н ы й ф отоа п п ар ату ро й, из готовл ен н о й в Г е р -майской. Демократической Республике.

На космодроме построен ряд стартовых и технических позиций. Одной из важнейших является позиция, с которой проводили пуски, трехступенчатой ракеты-носителя с пилотируемыми космическими кораблями «Восток» и «Восход», а в настоящее время, проводят пуски кораблей «Союз».

Стартовое сооружение для этой ракеты-носителя — подуза-глубленного типа, имеет пусковую систему с отбрасываемыми опорнымц фермами, при. этом ракета «подвешивается» в пусковой систему.за силовые узлы. Ракетно-космическую систему доставляют на стартовую позицию из монтажно-иопытательного корпуса технической позиции, где она собирается в горизонтальном положении.

Помимо монтажно-испытательного корпуса на технической позиции находятся здание МИ>К КО, заправочная станция космических объектов, зарядно-аккумуляторная станция и ряд других зданий и сооружений. Здесь же расположены измерительные

40

к

1

V

Пункты, оснащенные телеметрической аппаратурой, телевизионными установками, антеннами, радиоприемными и радиопередающими устройствами.

В нескольких десятках километров от этой технической позиции находится жилая зона космодрома, в которой расположены комплекс для подготовки космонавтов (классы для занятий экипажей по программе технической и научной подготовки, спор-тинный комплекс с плавательным бассейном, лаборатории для подготовки космонавтов к полету, медицинский комплекс), а также институт, техникум, школы, клуб, стадион, телецентр

и Др.

космодром связан с другими пунктами страны воздушным,

шоссейным и железнодорожным видами транспорта. Территория

Космодрома также имеет разветвленную сеть шоссейных и же-

лозных дорог.

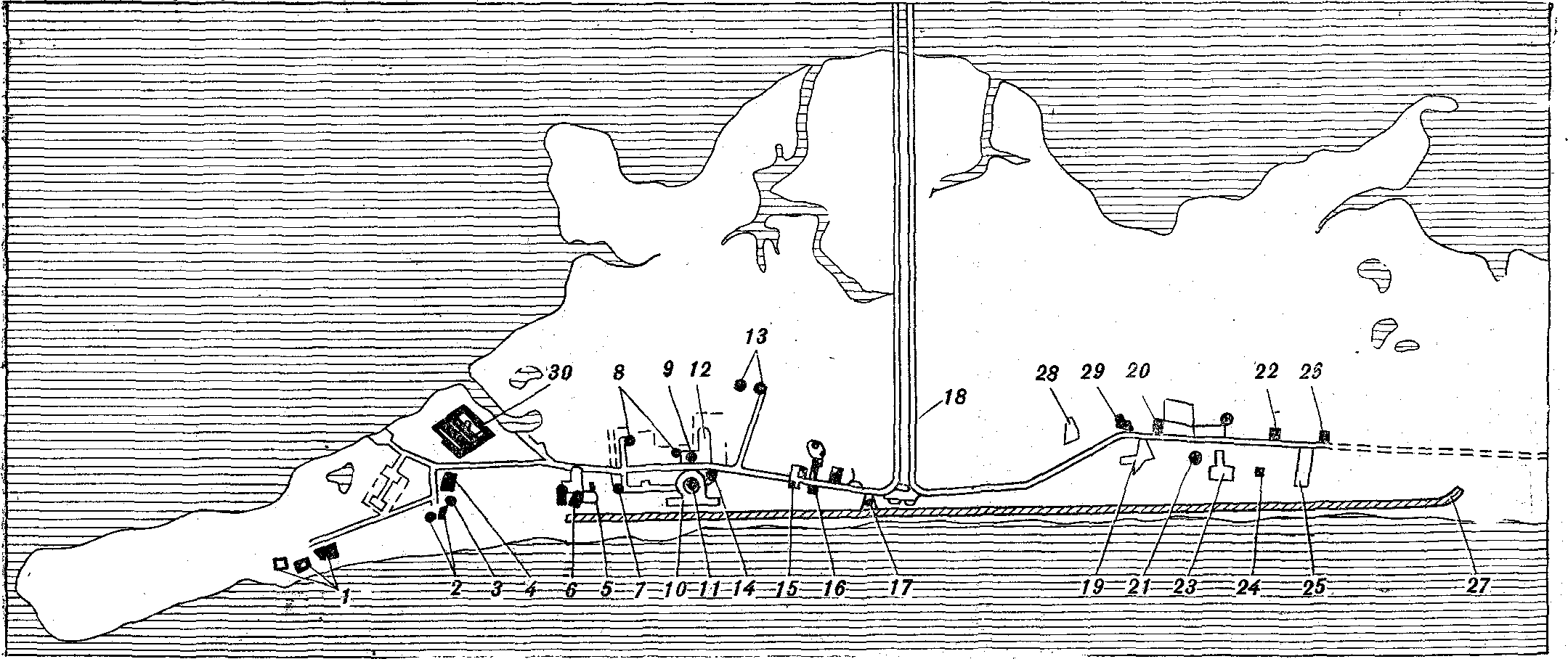

Восточный испытательный полигон (до 1965 г. — Атлантический ракетный полигон) —самый крупный космодром США, расположен на мысе Канаверал и острове Меррит (штат Флорида) и имеет территорию около 400 км2 (рис. 1.16). Основанием для цыбора этого места послужила его достаточная изолированность, нто гарантировало безопасность пусков и давало возможность дальнейшего расширения территории. Кроме того, удобное расположение островов Вест-Индии и Южной Атлантики позволяло разместить на них контрольно-измерительные комплексы для наблюдения за полетом ракет.

Трасса полигона протяженностью около 20 000 км проходит над Атлантическим и Индийским океанами до островов Принс-Эдуард и имеет 15 измерительных пунктов, оборудованных оптической, телеметрической и радиолокационной аппаратурой./Слежение за полетом ракет осуществляется также с кораблей и самолетов и более чем со ста отдельных наземных постов наблюдения.

Существующая на Восточном испытательном полигоне система станций слежения позволяет выполнять пуски с азимутом От 44 до 110° и выводить искусственные спутники Земли на ор-Онты с наклонением к плоскости экватора от 28°30' до 52°24/ири восточном направлении запуска. С полигона возможны запуски искусственных спутников Земли как на экваториальные, так и на полярные орбиты, но вывод на последние связан с выполнением маневра по курсу на активном участке полета ракеты-носителя. Для достижения полярных орбит требуются гораздо бйлыпи-е затраты энергоресурсов РКС по сравнению с экваториальными орбитами.

Полигон расположен на сильно заболоченной равнинной Местности, с залеганием скального грунта на глубине около ВО м; температура воздуха в течение года колеблется от 0 до *fB0°C; возможны сильные ураганы и тайфуны со скоростью Петра до 55 щ/$,

41

Рис. 1.16. Восточный испытательный полигон США:

Зоны: I—ракет тяжелого класса с тягой 450—1150 т; II — межконтинентальных баллистических ракет («Атлас», «Титан», ракетоплан «Дайна-Сор»);'III — ракет сверхтяжелого класса с тягой 1700—4500 т; IV — ракет среднего класса; V — хранения компонентов топлива; VI — промышленная. Стартовые комплексы: А ~ ракет-носителей «Сатурн»; Б — ракетно-космической системы «Меркурий»; В — ракет «Ми-нитмен»; Г — ракет «Тор»; Д — ракет «Редстоун» и «Юпитер»; Е—ракет «Першинг»; Ж — ракет «Поларис»; 1, 5 — приемные сооружения; 2—центр управления полетом ракет; 3 — рельсовые пути; 4—-маяк; 6 — здание с передатчиками; 7 — кислородный завод; 8 — портовые

сооружения; 9 — система наведения фирмы «Дженерал-Электрик»; 10 — система наведения фирмы «Белл-Телефон»

■" Полигон имеет все виды сообщения (воздушное, морское, Железнодорожное, автомобильное). Ракеты-носители транспортирует преимущественно по воздуху и воде;; на самолетах переносит ракеты-(носители легкого класса и их элементы, а на биржах и кораблях — ступени ракет-носителей тяжелого класса.

Вдоль береговой линии мыса Канаверал и в южной части остропа Меррит размещены 20 стартовых комплексов, из которых 12 принадлежат Восточному испытательному полигону, й 8 — Космическому центру им. Кеннеди. Стартовые комплексы Восточного испытательного полигона предназначены для запуска различных космических объектов с помощью ракет-носи-nvw/i «Атлас», «Титан» и т. п., а Космического центра им. Кеннеди — с помощью ракет-носителей «Атлас-Аджена», «Са-турп-1В», «Сатурн-V». Кроме проведения космических исследо-ннппй Восточный испытательный полигон ишрако используется дли испытаний боевых ракет США: в течение года на полигоне [фоиодится свыше 200 летных и несколько тысяч стендовых Испытаний ракет. Обслуживающий персонал, включая стаодии сложения, насчитывает более 20 000 человек.

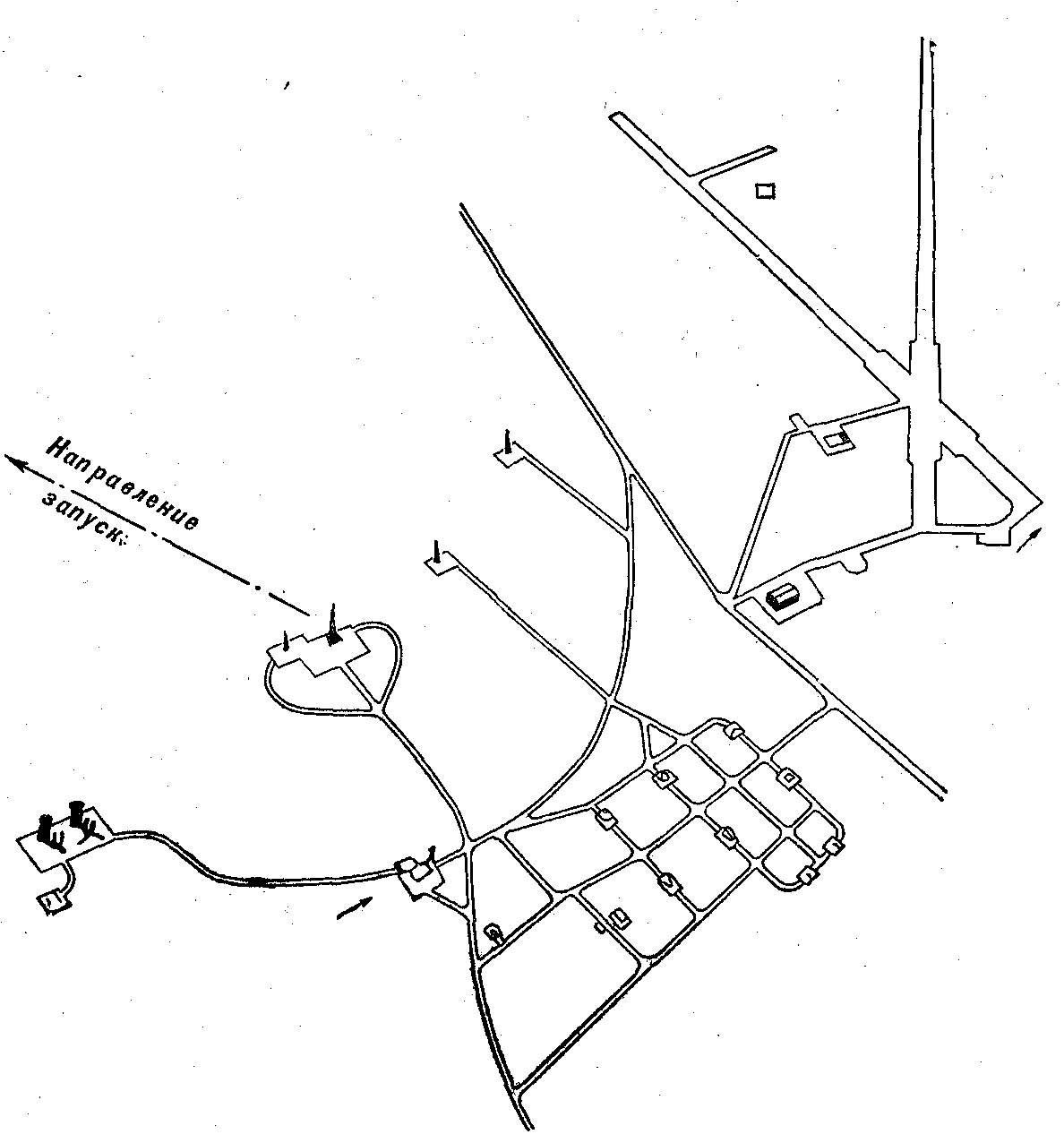

Космический центр им. Кеннеди (рис. 1.17) является основ-НЫМ полигоном НАСА и предназначен для запусков космических объектов и испытаний ракет-носителей по национальной про-грпмме космических исследований США.

Задачами Центра являются:

планирование запусков космических объектов НАСА;

сборка, испытания, проверка и запуск космических объектов;

координация работ, выполняемых по совместным программам С Восточным испытательным полигоном;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-Ш1Х работ в области разработки способов запуска космических об'ьсктов, проектирование новых стартовых комплексов, а также Модернизация существующего стартового оборудования;

изучение возможности пусков ракет с орбиты и заправки их НИ орбите;

проектирование хранилищ и эксплуатационного оборудования для новых компонентов топлива;

подготовка научно-технических кадров и др.

Виллпстические характеристики Центра (направления трасс ПОЛети ракет-носителей, диапазон азимутов пуска, наклонение врбит) аналогичны характеристикам Восточного испытательного ЯвЛИГоиа, а наблюдение за полетом ракет осуществляется общими Контрольно-измерительными комплексами.

Дли связи с заводами ракетно-космической промышленности МСПОЛЬпуют те же средства, что и на Восточном полигоне. Штатный персонал Центра составляет около 2800 человек.

Хоти Восточный испытательный полигон и Космический центр ИМ. Кеннеди территориально объединены и взаимодействуют по

Некоторым вопросам, это две административно независимые организации, которые имеют различное оборудование и решают самостоятельные задачи в интересах ВВС США и НАСА СООТВеТ-СТЖЧШО.

Западный испытательный полигон (до 1965 г. Тихоокеанский йкотпый полигон) расположен на Тихоокеанском побережье П1Л, севернее г. Лос-Анджелес (рис. 1.18) и включает базу BUG Ванденберг, морской полигон Пойнт-Мугу, полигон Пойнт-Аргуэльо и внутренний полигон, из которых Только авиабаза Виндснберг и полигон Пойнт-Аргуэльо используются для пусков

рнкетпо-космических систем. База Ванденберг (испытательный рикетиый полигон) занимается разработками и испытаниями наемного оборудования для ракет ВВС, подготовкой стартовых Команд для обслуживания ракет-носителей, созданием и испытаниями антиракет и запусками на полярные орбиты спутников ей и ого назначения («Дискаверер», «Мидас», «Самое» и др.). i.lH Вааденберг имеет три стартовых комплекса для ракет «Атлас», два для ракет «Титан», один для ракет «Скаут» и 14 площадок для пусков ракет «Минитмен». Полигон Пойнт-Аргу^льо используется для запусков искусственных спутников 1§МЛИ на полярные орбиты. С Западного испытательного полигона ежегодно проводятся около 140 пусков.

Трасса полигона протяженностью свыше 16 000 км проходит Н1Д Тихим океаном и разделена на три испытательных района: Гвйяйские острова, атолл Кваджелейн и атолл Эниветок. В этих районах размещены средства контрольно-измерительного комп-Лаксм, состоящие из 10 измерительных пунктов, оборудованных Оптической, телеметрической и радиолокационной аппаратурой. Для слежения за полетом ракет используют также корабли и Ммолеты.

Допустимый сектор пуска ограничен азимутами 301° (верхний Предел) и 170° (нижний предел). Центральная трасса про-ХОДМТ но азимуту 261°. Орбиты запускаемых спутников имеют МКЛОисмия от 34° 2' до 90° (при движении на запад) и от 81°48' ДО 80е (при движении на восток).

Полигон занимает территорию около 400 км2 (материковый 1СТ0К), находится вблизи крупных предприятий, производя-ИХ ракеты, и связан с промышленными районами водным, же-ММОДОрожным и воздушным сообщением. Общее количество 1Йр#©Н1Л41, работающего на полигоне, превышает 1? 000 че-

-^..рЦИДНЫЙ испытательный полигон имеет ряд преимуществ по

ИНвНИК) с Восточным испытательным полигоном. Так, напри-