- •Контрольные вопросы

- •Вопросы для письменного контроля

- •Повреждения зубов

- •Классификация травм постоянных зубов у детей по воз

- •Хранение вывихнутых зубов до реплантации

- •Особенности рентгенологической характеристики челюстно-лицевой области у детей.

- •Основные симптомы, характерные для перелома верхней челюсти:

- •Признаки перелома основания черепа:

- •Диагностики острой травмы челюстных костей и мягких тканей лица у детей

- •Предоставление неотложной специализированной помощи ребенку с повреждением челюстно-лицевой области в условиях поликлиники.

- •Вопросы контроля уровня усвоения знаний:

- •Ситуационные задачи

- •Тестовые задачи

- •Тестовые задания по теме Травмы чло и внчс

- •Где находятся суставные головки внчс в норме при закрытом рте?:

- •В каком возрасте появляются первые признаки суставного бугорка?:

- •Какая клиническая картина характерна для острого артрита внчс?:

- •При каком вывихе происходит разрыв суставной капсулы?:

- •Какова клиническая картина при одностороннем переднем вывихе н/ челюсти?:

- •В каком возрасте суставной бугорок формируется полностью ?:

- •Назовите патологию, которая характерна для синдрома Гольденхара?:

- •Какая патология характерна для синдрома Робена?:

- •Какие измененим происходят в суставе при потере моляров и премоляров?:

- •При каком вывихе возможен перелом костной стенки наружного слухового прохода?:

- •Какова клиническая картина перелома мыщелкового отростка нижней челюсти?:

- •Вследствие удара во время игры у ребенка 11 лет полностью вывихнуты верхние резцы. Травма произошла 3 часа назад. Ребенок соматически здоров. Определите тактику лечения.

- •Ушная ликворея – это:

- •Симптом носового платка используется в диагностике:

- •Шина Порта – это:

- •Ушная ликворея – это:

- •Симптом носового платка используется в диагностике:

- •Шина Порта – это:

Особенности рентгенологической характеристики челюстно-лицевой области у детей.

Альвеолярный отросток верхней челюсти у новорожденных и детей раннего детского возраста проецируется на одном уровне с нёбными отростками.

Зачатки верхних зубов у детей грудного возраста расположены на рентгенограмме непосредственно под глазницами, а по мере роста верхней челюсти в вертикальном направлении они постепенно проецируются ниже.

Верхний контур верхнечелюстных пазух у детей до 3 лет определяется в виде узкой щели, а нижний контур теряется на фоне зубных зачатков и прорезавшихся зубов. До 8-9 лет дно пазух проецируется на уровне дна полости носа, т. е. нижнего края грушевидной апертуры.

Размеры тени молочных зубов небольшие, пульпарная камера относительно велика и четко очерчена; эмаль, дентин и цемент, не обладая такой плотностью, как у взрослых, обусловливают менее интенсивную тень, чем у постоянных зубов. В области верхушки еще не сформировавшегося корня молочного зуба четко виден дефект, заполненный остатком «гранулемы роста», т. е. зубного мешочка.

Учитывая, что зубной зачаток в процессе своего развития способен перемещаться не только по вертикали, горизонтали, но и вокруг своей продольной оси, не следует расценивать обнаруженное на рентгенограмме смещенное положение как постоянное и патологическое.

Касаясь темпов изменения рентгенологической характеристики зубов у детей, Е. А. Абакумова (1955) различает две стадии: несформированной верхушки зуба и незакрытой верхушки.

Первая характеризуется тем, что на снимке четко видны параллельно идущие стенки канала корня зуба, которые у верхушки истончены и расходятся в виде раструба, образуя воронкообразное расширение и без того широкого отверстия верхушки зуба. Во второй стадии стенки канала корня зуба, хотя и полностью сформированы по своей длине, на верхушке еще не сомкнулись, поэтому в таких случаях четко видно довольно широкое отверстие верхушки зуба.

В возрасте 6-7 лет на рентгенограмме у ребенка видны обе генерации зубов (20 молочных и 28 постоянных), расположенные в 3 ряда (первый - прорезавшиеся молочные, второй - непрорезав-шиеся постоянные зубы, третий - клыки).

Процесс смены молочных зубов постоянными заканчивается в 12-13 лет, однако рентгенографическое изображение постоянных зубов еще долго отличается несформированностью верхушки корня зуба или незакрытием отверстия верхушки зуба.

Особенности повреждений челюстных костей и мягких тканей ЧЛО у детей

Порядок первичной обработки раны при комбинированных повреждениях зубов, челюстей и мягких тканей следующий.

1. Начинать специальное лечение детей нужно с выбора метода обезболивания. У детей все манипуляции (включая детальный осмотр раны) предпочтительно проводить с обезболиванием. При отсутствии возможностей использования наркоза применяют местное обезболивание — инфильтрационное и/или проводниковое (по показаниям). Анестетики, как известно, оказывают ингибирующее действие на заживление ран, что обусловлено угнетением синтеза мукополисахаридов и коллагена.

2. Повреждение тканей вводимым анестетиком можно уменьшить, изменяя его концентрацию, используя иглу меньшего калибра, осуществляя подход через интактные ткани и удлиняя время введения анестетика (1 мл в течение 10 с) и др. Туалет раны — важная врачебная процедура, так как способствует деконтаминации пиогенной флоры и механическому очищению раны. Ирригационные мероприятия проводят слабыми растворами перманганата калия, фурацилина, хлоргексидина, диоксидина, ферментов и др.

3. Разобщение сквозной раны с полостью рта осуществляют путем ушивания раны слизистой оболочки рта. При дефиците слизистой оболочки рану в последующем ведут под тампоном. После ревизии костной раны, удаления из нее свободно лежащих фрагментов, зачатков зубов, осколков, сравнивания острых краев, сопоставления фрагментов фиксацию и иммобилизацию последних проводят одним из консервативных методов (зубонадесневые шины) или хирургических (мини-пластины, микропластины), фиксацию зубов осуществляют разными способами.

4. Хирургический метод фиксации костных фрагментов путем наложения мини-пластин, микропластин, шурупов показан в старшем возрасте. Раны в области твердого неба чаще ведут под йодоформными тампонами, которые удерживают индивидуально изготовленными защитными пластинами.

Повреждения челюстных костей

Анатомо-топографические особенности строения челюстей и костей лица у детей в возрастном аспекте, наличие молочных зубов и зачатков постоянных зубов в верхней и нижней челюстях, меньшая прочность, значительный объем губчатого вещества и тонкий кортикальный слой, зоны роста и слабовыраженная минерализация кости значительно отличают костную ткань ребенка от таковой у взрослого.

Детская кость эластична и гибка. Надкостница у детей толще, обильно снабжена кровеносными сосудами, растяжима и устойчива к разрыву. Надкостница образует футляр вокруг кости, который придает ей большую гибкость и защищает при травме, поэтому переломы костей лица у детей встречаются реже, чем у взрослых.

Наиболее выражены особенности строения кости и надкостницы у детей младшего и дошкольного возраста. Это, с одной стороны, защищает лицевой скелет и снижает число переломов, с другой, обусловливает типичные для детского возраста варианты повреждения, отличающиеся своеобразными клиническими признаками, Rő - гической картиной и лечением.

Клиническая картина. Ушибы кости и надкостницы чаще бывают в детском и подростковом возрасте. Они протекают по типу закрытой травмы (без ссадин, царапин, ран на коже) и приводят к развитию асептического воспаления с последующим формированием гиперостоза. Этот вид повреждения в ранние сроки не диагностируется. Даже при Rő-гическом исследовании, проводимом с целью исключения перелома челюсти, ушибы кости и надкостницы не выявляются, а утолщение надкостницы верифицируют как ее воспалительную инфильтрацию, обусловленную кровоизлиянием или гематомой мягких тканей.

Ушибы надкостницы у детей способствуют усиленному периостальному построению кости в месте травмы, что проявляется ее утолщением, имитирующим новообразование. Утолщение кости возникает через 3—4 нед после повреждения и Rő - гически выглядит как напластование костных разрастаний на поверхности кости. В первые недели костные разрастания имеют нежный трабекулярный рисунок, позже переходят в плотную, слоистую кость. Ушибы, завершающиеся формированием травматического гиперостоза, чаще развиваются на нижней челюсти, очень редко на верхней.

Переломы по типу «зеленой ветки» или «ивового прута». Этот вид перелома объясняется гибкостью костей у детей. По этому типу наиболее часто развиваются переломы мыщелковых отростков. На Rő - граммах, выполненных в прямой носолобной проекции, отчетливо выявляется изгиб мыщелкового отростка кнаружи. При этом наблюдается разрыв компактной пластинки и губчатого вещества только по наружной поверхности отростка, а с внутренней поверхности компактная пластинка непрерывна. Надкостница внутренней поверхности сохраняет целость и препятствует дальнейшему смещению фрагментов.

Если такие переломы своевременно не диагностируются, через некоторое время (5—7 дней) они могут стать полными переломами с типичным смещением фрагментов, что обусловливается развитием воспалительных изменений в области перелома и под влиянием функции челюсти. Подвижность незакрепленных фрагментов в ранний период после травмы препятствует образованию морфогенетического белка кости — основного индуктора репаративной регенерации и задерживает образование костной мозоли.

Поднадкостничные переломы преобладают у детей раннего возраста и характеризуются тем, что сломанная кость остается покрытой надкостницей. Чаще всего поднадкостничные переломы наблюдаются в боковом отделе нижней челюсти, скуловой кости. Смещение отломков в таких случаях не отмечается или оно незначительное. Поднадкостничные переломы в детском возрасте диагностируются трудно. Ввиду клинических сложностей распознавания Ro- логическое исследование приобретает особую ценность. У этой группы костных повреждений отсутствуют классические клинические признаки (нарушения прикуса и функции, крепитация). У детей 3-9 лет наиболее часто при травме страдает шейка н/ч – на её долю приходится 30% всех переломов н/ч. При поднадкостничных переломах линия перелома проходит через все элементы кости, однако сохранившаяся надкостница удерживает отломки от существенного смещения. Смещение отломков происходит под небольшим углом (рис.5).

Эти переломы костей сопровождаются болью в месте приложения силы и изменениями мягких тканей (ушиб, гематома, рана). Таким образом, истинные признаки повреждения нивелируются.

Диагностика всех видов переломов костей лица требует обязательного Rő – гического исследования не менее чем в двух проекциях, но выбор вариантов исследования диктуется локализацией перелома и возрастом ребенка.

Травматический остеолиз наблюдается при отрыве головки нижней челюсти. Механизм процесса неясен, условно его можно сравнить с травматическим эпифизеолизом трубчатых костей. Rő – гически обнаруживают полное рассасывание костного вещества головки. Исчезновение контуров головки нижней челюсти выявляется через 2—3 мес после травмы. В более поздние сроки развиваются дефект и деформация дистального конца ветви нижней челюсти, выполняющего функцию ложного сустава. Формируется неоартроз. Движения нижней челюсти сохраняются в полном объеме. Если травма произошла в первые годы жизни ребенка, к 7—12 годам можно видеть отставание роста одной половины нижней челюсти.

Переломы переднего отдела альвеолярной части верхней и нижней челюстей занимают одно из первых мест среди других повреждений лицевых костей. Они сопровождаются разрывами слизистой оболочки и подлежащих мягких тканей, а также вывихом или переломом зубов. Иногда вместе с травмированным альвеолярным отростком смещаются фолликулы постоянных зубов. Они нередко погибают. Смещение отломанного альвеолярного отростка приводит к нарушению прикуса.

Такие переломы чаще бывают у детей 8— 11 лет. При переломах альвеолярного отростка сила воздействия распространяется на участок небольшой протяженности, как правило в переднем отделе. Этот вид травмы участился вследствие агрессивных игр на улице (катание на роликах, качелях). Анатомическое положение альвеолярного отростка, неполный зубной ряд у детей этого возраста часто способствуют открытому повреждению. Травмированный фрагмент может быть очень подвижен, что наблюдается при полных переломах, ограниченно подвижен, иметь различное положение (что придано направлением удара) внутрь полости рта, в сторону, кпереди. Всегда отмечается дизокклюзия зубов.

При диагностике требуется тщательный выбор варианта Rő – гического исследования (линия перелома не всегда видна). Одновременно с переломом альвеолярного отростка верхней челюсти возможен перелом альвеолярного отростка нижней челюсти (при падениях с велосипеда, травмах на качелях и др.). Вывихи и переломы зубов затрудняют диагностику переломов альвеолярного отростка. Травмы боковых отделов альвеолярного отростка у детей крайне редки.

Переломы верхней челюсти.

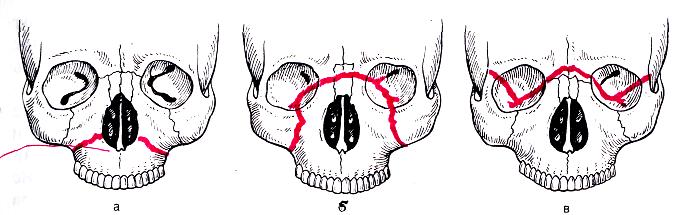

Переломы верхней челюсти у детей являются редким и тяжелым повреждением (рис. 148). Возникают они вследствие тяжелой множественной травмы и поэтому нередко сочетаются с переломами нижней челюсти. Переломы основания черепа и сотрясения мозга почти всегда сопутствуют переломам верхней челюсти. Тяжесть травмы обусловливает нахождение ребенка в первые дни после нее в реанимационном отделении. Это может задержать специализированную помощь, что способствует развитию осложнений, главным из которых следует считать проникновение инфекции в полость черепа и развитие травматического остеомиелита.

Линия слабости на верхней челюсти. а — тип Фор I; б — тип Фор II; в — тип Фор III.

Такие повреждения бывают в результате падения с высоты, при транспортной травме. Этот вид травмы у детей стал встречаться значительно чаще. Повреждения средней зоны лица могут сочетаться не только с черепно-мозговой травмой, переломами основания черепа, но и с переломами нижней челюсти, наружного носа, глазницы, скуловой кости и дуги.

Переломы верхней челюсти являются открытыми, так как возникают разрывы слизистой оболочки полости рта, носа, верхнечелюстных пазух. Чем больше выражено смещение отломков, тем величина разрывов больше.

Ле Фор I (перелом по нижнему уровню)– линия перелома верхней челюсти проходит горизонтально над альвеолярным отростком челюсти от основания грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. При этом обычно отламывается дно верхнечелюстной пазухи и ломается основание перегородки носа.

Ле Фор II (перелом по среднему уровню) – линия перелома проходит поперечно через спинку носа, медиальную стенку, дно и нижнеглазничный край и далее продолжается по скулочелюстному шву до крыловидного отростка основной кости. Этот перелом часто называют суборбитальным или пирамидальным, так как при этом происходит челюстно-лицевое разъединение, когда верхняя челюсть вместе с костями носа отделяется от скуловых костей и основания черепа.

Ле Фор III (перелом по верхнему уровню) - линия перелома проходит поперечно через спинку носа, медиальную стенку, дно и наружную стенку глазницы, через верхне-наружный край глазницы, и далее через скуловую дугу и крыловидный отросток основной кости. Этот перелом часто называют суббазальным, так как при этом происходит полное черепно-лицевое разъединение, т.е. отрыв верхней челюсти вместе с костями носа и скуловыми костями от основания черепа. Переломы по Ле Фор I I I, как правило, сопровождаются черепно-мозговой травмой и нередко переломом основания черепа, т.е. открытой черепно-мозговой травмой.