- •Глава I

- •§ 1. Детали резьбовых соединений

- •§ 2. Шпоночные и шлицевые соединения

- •§ 3. Сварные и заклепочные соединения

- •§ 4. Валы и оси

- •§ 5. Подшипники

- •§ 6. Муфты

- •Глава II

- •§ 1. Металлы и сплавы, применяемые в машиностроении.

- •§ 2. Механические и технологические свойства материалов

- •§ 3. Определение механических и технологических свойств материалов

- •§ 4. Изменение механических и технологических свойств материалов

- •Глава III устройство и работа механизмов

- •§ 1. Механизмы передачи вращательного движения

- •Лабораторно-практическая работа по изучению механизмов передачи движения

- •Контрольные вопросы и задачи

- •§ 2. Механизмы преобразования движения

- •§ 3. Механизмы с пневматическими и гидравлическими связями

- •Лабораторно-практическая работа по изучению механизмов преобразования движения

- •Контрольные вопросы

- •Глава IV устройство и работа машин

- •§ 1. Рабочие технологические машины

- •12, 13, 14, 15, 16 — Зубчатые колеса; 17 — ходовой вид; 18 — диск; 19 — рукоятка включения маточной гайки;

- •Лабораторно-практическая работа по изучению устройства токарного станка

- •Контрольные вопросы и задачи

- •§ 2. Рабочие транспортные машины

- •Лабораторно-практическая работа по изучению устройства автомобиля

- •Контрольные вопросы и задачи

- •§ 3. Подъемные и транспортирующие машины

- •Лабораторно-практическая работа по подъемным машинам

- •Контрольные вопросы и задачи

- •§ 4. Паровые машины и турбины

- •§ 5. Поршневые двигатели внутреннего сгорания

- •§ 6. Газовые турбины

- •§ 7. Реактивные двигатели

- •Лабораторно-практическая работа по устройству поршневого двигателя внутреннего сгорания

- •Контрольные вопросы и задачи

- •Глава V изготовление деталей машин

- •§ 1. Точность и чистота обработки деталей машин

- •Отклонения размера основного отверстия (а) и основного вала (в) в зависимости от диаметра и класса точности, мк

- •§ 2. Литье металлов

- •§ 3. Обработка металлов давлением

- •§ 4. Сварка и резка металлов

- •§ 5. Обработка металлов резанием на станках

- •§ 6. Уравновешивание деталей машин

- •Контрольные вопросы

- •Глава VI сборка механизмов и машин

- •§ 1. Технологический процесс сборки деталей машин

- •§ 2. Проверка качества собранных механизмов и машин

- •§ 3. Монтаж и техническая эксплуатация

- •Контрольные вопросы

12, 13, 14, 15, 16 — Зубчатые колеса; 17 — ходовой вид; 18 — диск; 19 — рукоятка включения маточной гайки;

20 — маточная гайка; 21 — ходовой валик; 22 — рукоятка; 23 — винт поперечных салазок; 24 — зубчатое колесо.

Для продольной подачи суппорта вручную в фартуке имеется зубчатое колесо 4, которое сцепляется с зубчатой рейкой 2, укрепленной на станине.

При вращении маховичка 1 движение передается через зубчатые колеса 8 и 3 к колесу 4, которое катится по рейке 2 и перемещает суппорт.

Вдоль шпоночной канавки ходового валика 21 скользит шпонка червячного винта 11, который вращается вместе с валом. При помощи муфты с рукояткой 9 движение может передаваться от блока червячного и зубчатого колес 10 к колесам 3 и 4. Так осуществляется продольная механическая подача суппорта.

Поперечная подача суппорта вручную осуществляется вращением рукоятки 22, непосредственно связанной с винтом 23. Винт 23 перемещает гайку, закрепленную в поперечных салазках суппорта, а вместе с гайкой и поперечные салазки.

Д ля

поперечной механической

подачи в фартуке имеется система

зубчатых колес. Она состоит из конического

колеса 12, вращающегося на шпонке

вместе с ходовым валиком, и конического

колеса 15, которое передаёт движение

колесу 7 через цилиндрические колеса

14, 16 и 13. Колесо 7 посредством

рукоятки 5 можно сцепить с колесом

6, которое закреплено на винте

поперечных салазок суппорта.

ля

поперечной механической

подачи в фартуке имеется система

зубчатых колес. Она состоит из конического

колеса 12, вращающегося на шпонке

вместе с ходовым валиком, и конического

колеса 15, которое передаёт движение

колесу 7 через цилиндрические колеса

14, 16 и 13. Колесо 7 посредством

рукоятки 5 можно сцепить с колесом

6, которое закреплено на винте

поперечных салазок суппорта.

Механическая подача суппорта при нарезании резьбы производится с помощью ходового винта 17 и маточной (разъемной) гайки 20.

Маточная гайка 20 помещается в корпусе фартука. Она разрезана на две половины. При помощи рукоятки 19 поворачивается диск 18, соединенный с обеими половинами гайки. При перемещении рукоятки обе половины гайки сближаются и охватывают винт. При вращении ходового винта его вращательное движение преобразуется в поступательное перемещение фартука, а вместе с ним и суппорта (подача для нарезания резьбы).

Швейная машина, так же как и токарный станок, представляет очень большую и разнообразную группу технологических машин, на которых производится обработка тканей.

При помощи швейной машины соединяют нитками части ткани и таким образом получают швейное изделие. Соединение, образуемое машиной, называется швом, а нитяное переплетение в шве — строчкой.

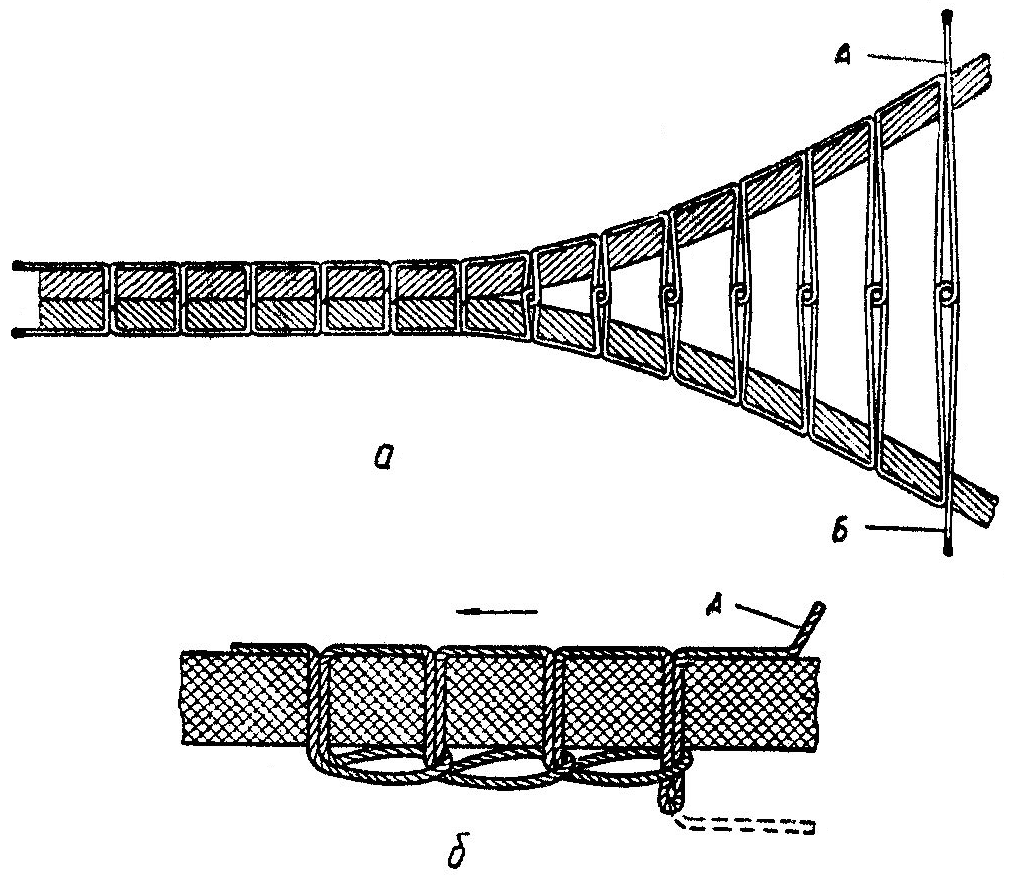

При шитье пользуются самыми разнообразными строчками (рис. 62), но по типу переплетения ниток их делят на двухниточные и цепные (рис. 63). Последние образуются одной ниткой и применяются главным образом для сшивания эластичных тканей (трикотажа, мешковины). Строчки состоят из последовательных стежков.

Рис. 63. Виды строчек (по типу переплетения строчек):

а — двухниточная; б — цепная однониточная.

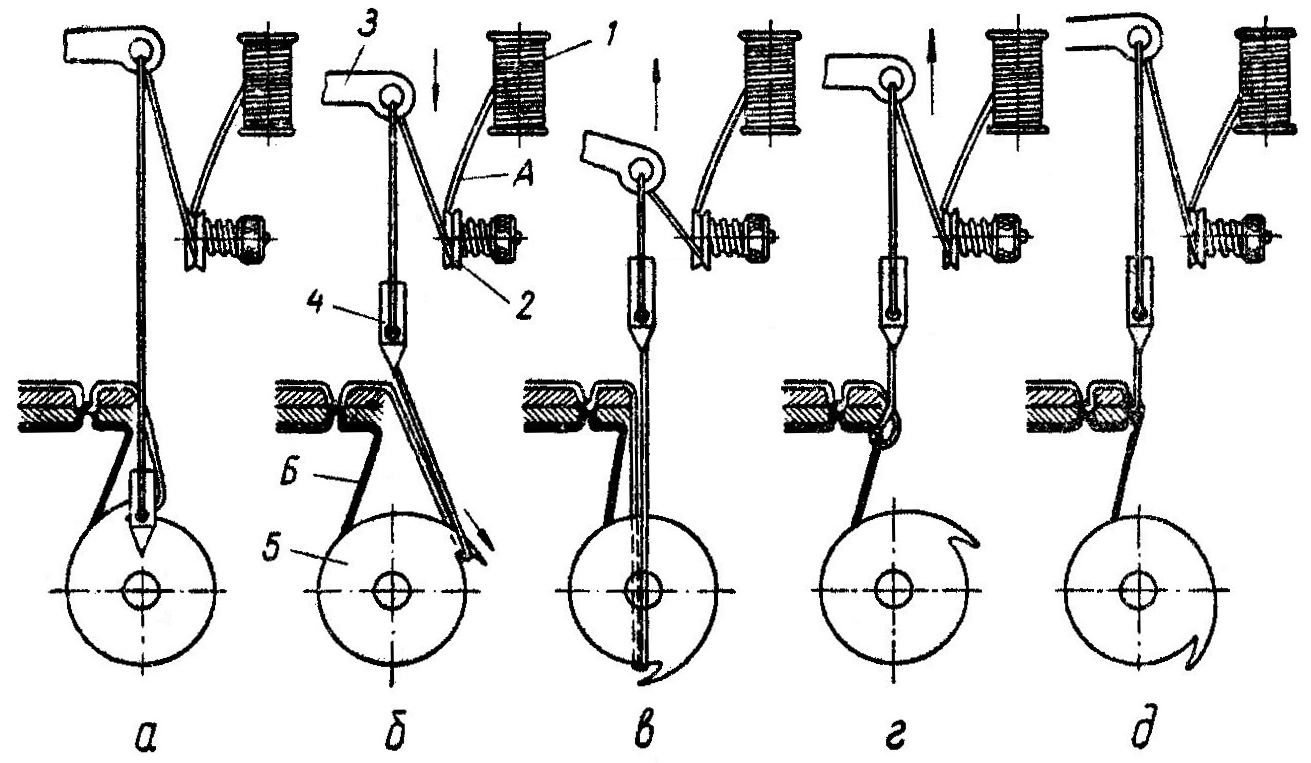

Наибольшее число тканей соединяется швом, образованным двухниточной строчкой. Схема образования одного стежка в машине показана на рисунке 64.

Рис. 64. Схема образования стежка двухниточной строчки:

а — прокол материала иглой и образование петли верней ниткой; б — захват челноком верней нитки;

в — обвод нитки; г, д — затягивания стежка; 1 — катушка;

А — верхняя нить; 2 — регулятор натяжения; 3 — нитепритягиватель; 4 — игла; 5 — челнок; Б — нижняя нить.

Верхняя нить А с катушки 1 подается к игле 4 через регулятор натяжения 2 и нитепритягиватель 3.

Нижняя нить Б находится на катушке, которая вставлена в челнок 5.

Когда игла прокалывает ткань (а) и затем начинает движение вверх (б), нитепритягиватель опускается и освобождает верхнюю нитку. Последняя у острия иглы образует небольшую петлю, достаточную для входа носка челнока. Челнок, вращаясь по часовой стрелке, обводит верхнюю нитку вокруг себя, и нитепритягиватель 3, который в это время начал движение вверх (а), стаскивает нитку с челнока и затягивает стежок (г и д).

Таким образом, для образования стежка швейной машиной необходимо возвратно-поступательное движение иглы, вращательное или колебательное движение челнока, поступательное движение ткани и колебательное или вращательное движение нитепритягивателя. Эти движения и их согласованное чередование дают возможность механизировано выполнять рабочий процесс шитья.

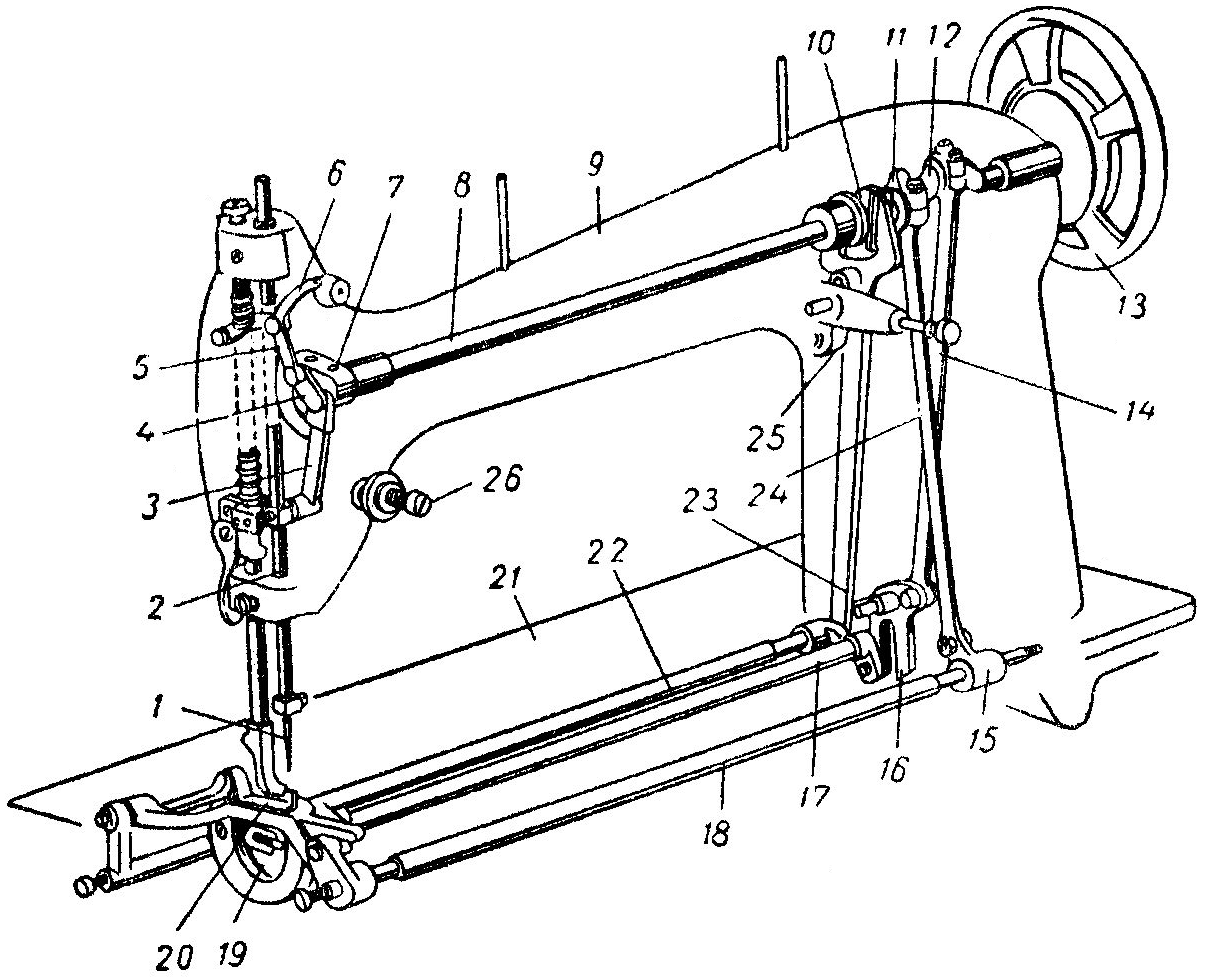

Ниже мы рассмотрим конструкцию одной из наиболее распространенных швейных машин. Схема ее устройства изображена па рисунке 65.

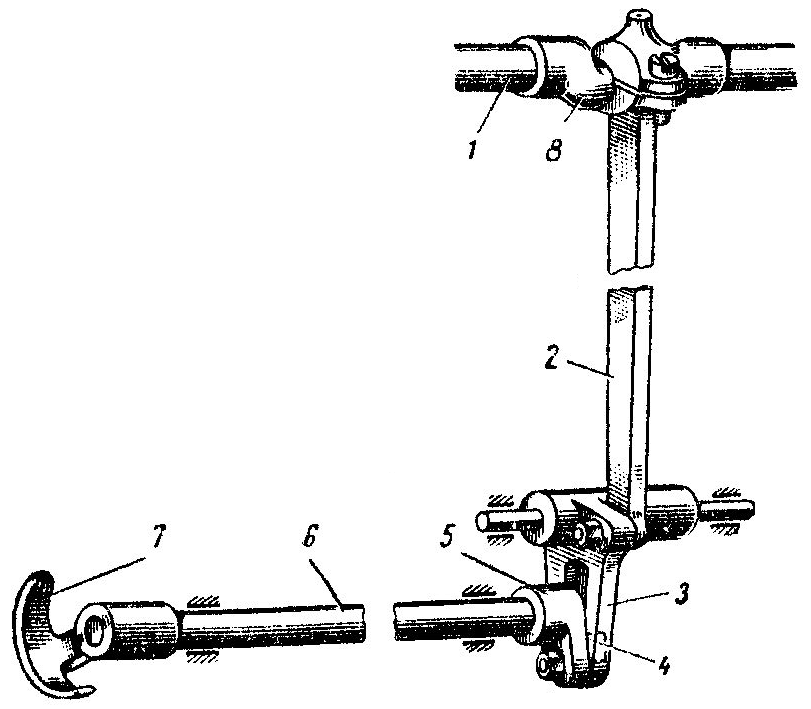

Рис. 65. Схема устройства швейной машины:

1 — игла; 2 — игловодитель; 3 — шатун; 4 — соединительное звено; 5 — нитепритягиватель;

6 — рычаг нитепритягивателя; 7 — кривошип; 8 — главный вал; 9 — рукав (станина); 10-11 — эксцентрики;

12 — колено; 13 — маховик; 14 и 24 — шатуны; 15 — рычажная втулка; 16 — кулиса; 17 — челночный вал;

18 и 22 — валы привода рейки; 19 — челнок; 20 — рейка; 21 — платформа; 23 — коромысло;

25 — регулятор длины стежка (скорости перемещения ткани); 26 — регулятор натяжения верней нити.

Возвратно-поступательное движение иглы осуществляется при помощи кривошипно-шатунного механизма, в состав которого входят шатун 3 и кривошип 7, соединенный с главным валом 8.

Г лавный

вал приводится во вращательное движение

от маховика, в который вращают вручную

или при помощи электродвигателя.

Кривошип 7 вращается, а шатунная

головка, соединенная с игловодителем

2, совершает возвратно-поступательное

движение. Такое же движение, очевидно,

совершает игла.

лавный

вал приводится во вращательное движение

от маховика, в который вращают вручную

или при помощи электродвигателя.

Кривошип 7 вращается, а шатунная

головка, соединенная с игловодителем

2, совершает возвратно-поступательное

движение. Такое же движение, очевидно,

совершает игла.

От главного вала 8 приводится в движение и челнок 19. Шатун 14 качает кулису 16, а она в свою очередь приводит в колебательное движение челночный вал 17, на конце которого имеется специальная обойма с установленным в ней челноком 19.

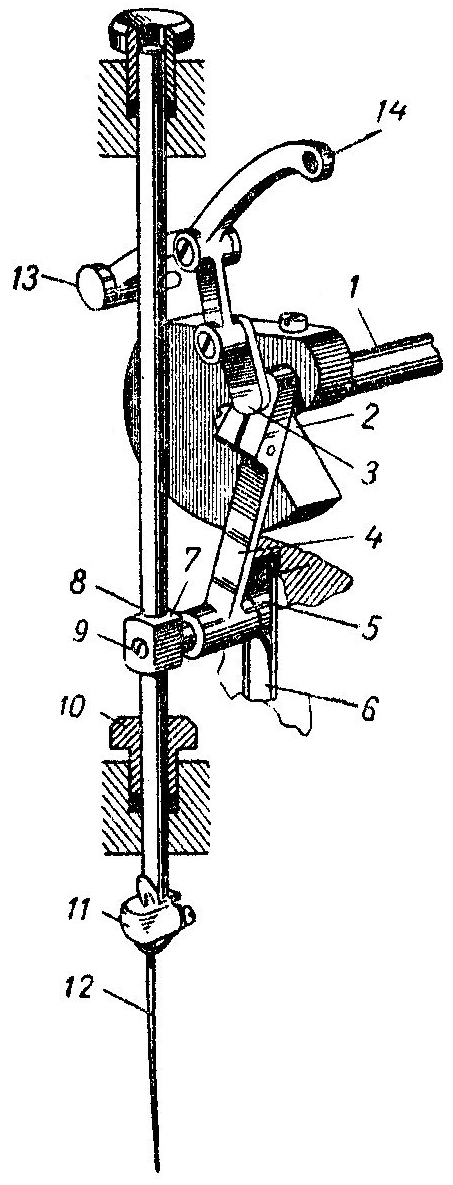

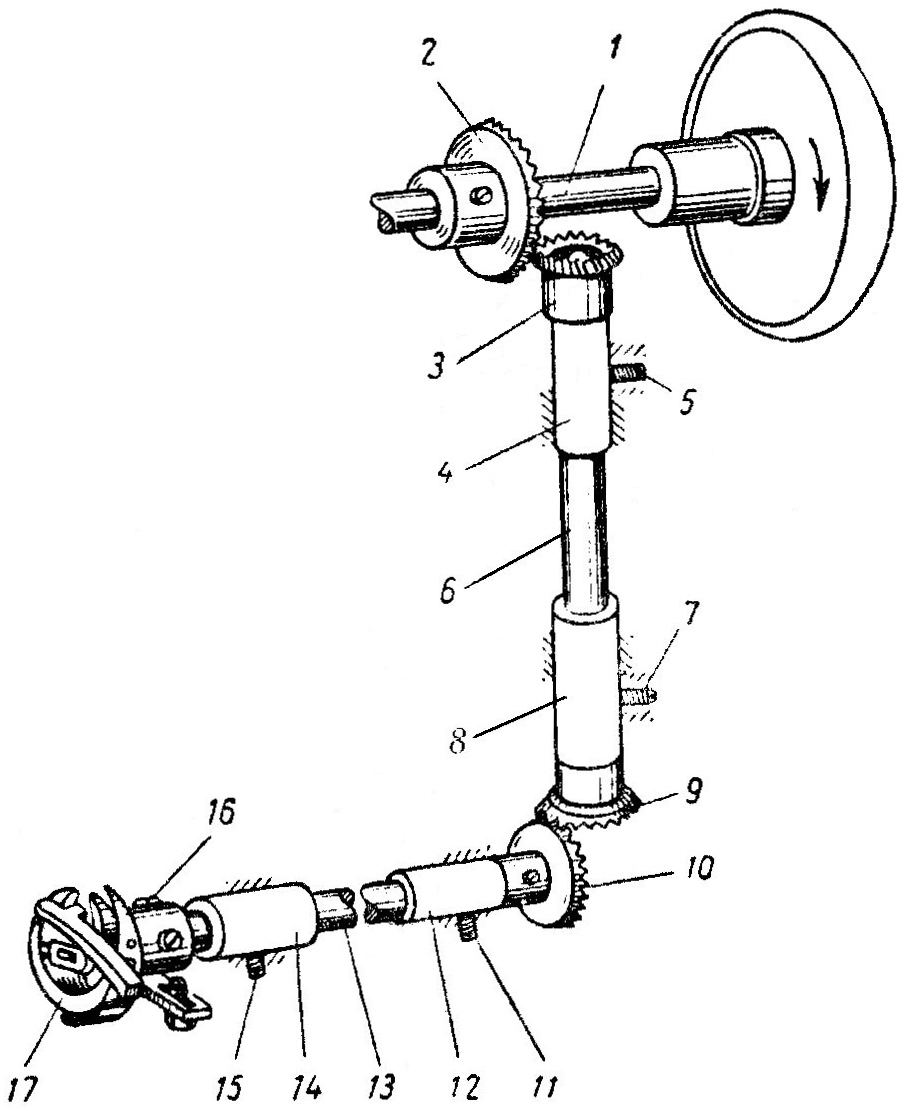

На рисунке 66 показан отдельно механизм привода челнока.

Рис.

66. Устройство механизма привода челнока:

1

— главный вал;

2 —

шатун; 3

— кулиса;

4

— палец; 5

—

рычаг; 6

— вал; 7

— обойма;

8

— кривошип.

Рис.

67. Устройство привода иглы

и

нитепритягивателя:

1

— главный вал;

2 —

кривошип; 3

— кривошипный рычаг;

4 — шатун;

5 — ролик;

6 — направляющая;

7

— поводок;

8 — игловодитель;

9 — винт;

10

— втулка; 11

— хомутик; 12

— игла; 13

— кулиса;

14

— шатун нитепритягивателя с рычагом.

Таким образом, уже эти два движения — иглы и челнока — дают возможность проколоть ткань и образовать петлю. Нитепритягиватель своим рычагом, в котором имеется отверстие для прохода нити, затягивает петлю.

Чтобы точнее представить себе, как происходит затягивание нити, обратимся к рисункам 64 и 67. На рисунке 64, а видно, что в момент образования петли у острия иглы ушко рычага нитепритягивателя 3 находится в верхнем положении и очень медленно движется вниз. Когда носок челнока 5 захватил верхнюю нить и начал обводить ее вокруг челнока (положение б), ушко нитепритягивателя, быстро опускаясь вниз, освобождает верхнюю нить. Как только челнок завершит обвод нити, так сразу же рычаг нитепритягивателя начинает быстрый подъем вверх, стаскивает нить с челнока и затягивает петлю. Регулятор 2 натяжения нити не дает возможности нитепритягивателю при подъеме его рычага смотать нить с катушки 1 в большем количестве, чем необходимо на один стежок. При слабой затяжке регулятора это обязательно случится и стежок не будет затянут.

Итак, за одно движение иглы, снизу вверх рычаг нитепритягивателя совершает двойное движение: сверху вниз и снизу вверх.

Рисунок 67 демонстрирует устройство механизма привода нитепритягивателя иглы, который обеспечивает такое сочетание движений. Из рисунка видно, что от одного кривошипа 2 приводятся в движение два механизма при помощи двух различных шатунов. При этом головки шатунов соединяются с кривошипом не в одной точке, а на расстоянии, равном длине кривошипного рычага 3.

Это позволяет при равномерном возвратно-поступательном движении иглы получить неравномерное движение ушка нитепритягивателя, которое находится на продолжении шатуна 14.

В быстроходных машинах применяются механизмы челноков и нитепритягивателей не с качающимися, а с вращающимися звеньями (рис. 68, 69), которые позволяют получить большую скорость шитья и поэтому являются более подходящими для производственных машин. Однако и в семейных машинах получают распространение такие механизмы.

Рис. 68. Привод вращающегося челнока:

1 — главный вал; 2, 3, 9, 10 — конические шестерни; 4, 8, 12, 14 — втулки; 5, 7, 11, 15 — стопорные винты втулок;

6 — вертикальный вал; 13 — челночный вал; 16 — винты крепления обоймы; 17 — челнок.

В некоторых машинах вращение к челночному валу передается не зубчатыми колесами, а при помощи гибкой связи — специального ремня или цепи.

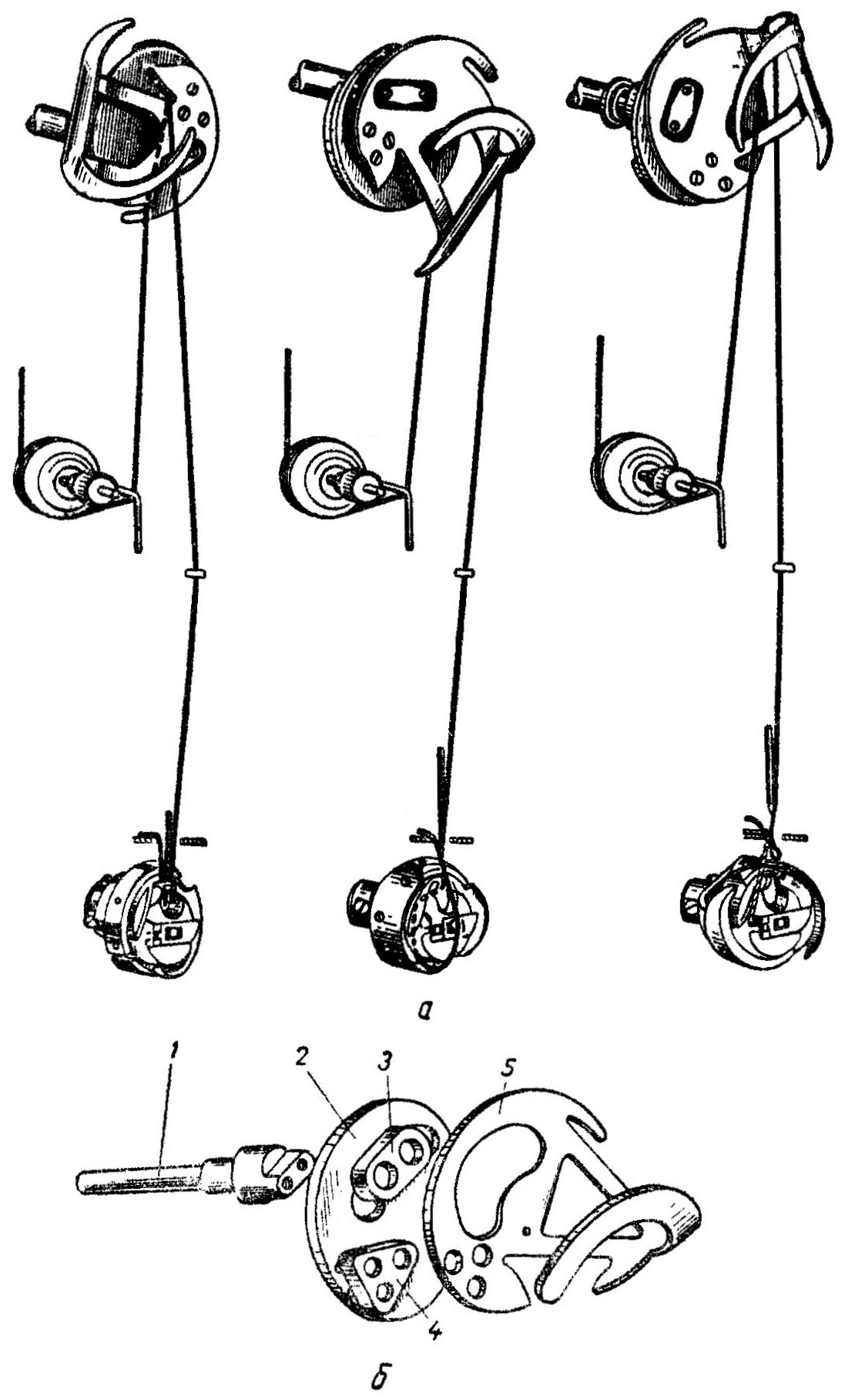

Устройство и действие вращающегося нитепритягивателя показано на рисунке 69.

Эксцентричное соединение нитепритягивателя с помощью пальца 1 с кривошипом вызывает его колеблющееся (неконцентричное) вращательное движение. Фигурная пластина 5 своими лепестками так «перехватывает» нить, то натягивая, то отпуская ее, что полностью выполняются все стадии процесса нитепритягивания при образовании стежка. Показанный на рисунке 69, а нитепритягиватель взаимодействует с вращающимся челноком.

Рис. 69. Устройство и действие вращающегося нитепритягивателя:

а — схема действия; б — устройство;

1 — палец; 2 — диск; 3 — накладка; 4 — промежуточная деталь; 5 — фигурная пластина.

Эксцентричное соединение нитепритягивателя с помощью пальца 1 с кривошипом вызывает его колеблющееся (неконцентричное) вращательное движение. Фигурная пластина 5 своими лепестками так «перехватывает» нить, то натягивая, то отпуская ее, что полностью выполняются все стадии процесса нитепритягивания при образовании стежка. Показанный на рисунке 69, а нитепритягиватель взаимодействует с вращающимся челноком.

В заключение рассмотрим механизм перемещения ткани, необходимый для образования однородной строчки (см. рис. 65). Рейка 20 механизма перемещения ткани работает совместно с прижатой к ней прижимной лапкой. Рейка совершает сложное движение по траектории, близкой к эллиптической. Вдоль большей оси эллипса происходит перемещение ткани.

Рейку приводят в движение от главного вала по двум путям. Путь от эксцентрика 10 к коромыслу 23 и валу 22 дает возможность перемещать рейку возвратно-поступательно в горизонтальной плоскости. Передача движения к рейке от эксцентрика и через шатун 24 и вал 18 заставляет ее качаться в вертикальной плоскости. Сложение этих двух движений обеспечивает перемещение рейки по эллиптической траектории. Верхняя ветвь эллипса — рабочая, именно проходя по ней, рейка перемещает ткань.

Для изменения скорости перемещения ткани (длины стежка) имеется специальный регулятор 25, меняющий амплитуду качания, а значит, и величину поступательного перемещения рейки.