- •20.2.5. Завершающие стадии лимфоцитопоэза

- •20.2.5.1. Фрагмент общей схемы

- •20.2.5.2. Антигеннезависимая дифференцировка

- •20.2.5.3. Антигензависимая дифференцировка

- •II. Проплазмоцит и плазмоцит

- •III. Активированные т-лимфоциты

- •20.2.5.4. Nk- и к-клетки

- •I. Четыре типа клеток-киллеров

- •II. Механизм цитотоксического действия

- •20.2.6. Регуляция гемоцитопоэза

- •20.3. Центральные органы кроветворения

- •20.3.1. Красный костный мозг

- •20.3.1.1. Схема строения. Основные компоненты

- •I. Гемопоэтические клетки

- •20.3.1.2. Стромальный компонент

- •20.3.1.3. Клетки костного мозга с макрофагальной активностью

- •20.3.1.4. Срез костного мозга

- •20.3.1.5. Мазок костного мозга

- •I. Бласты и клетки эритропоэтического ряда

- •II. Клетки гранулоцитопоэтических рядов

- •III. Мегакариоцит

- •20.3.2. Тимус

- •20.3.2.1. Развитие

- •20.3.2.2. Общий план строения

- •20.3.2.3. Корковое вещество

- •I. Лимфоидные клетки

- •II. Нелимфоидные клетки - клетки стромы

- •III. Нелимфоидные клетки - вспомогательные клетки

- •IV. Гематотимусный барьер

- •20.3.2.4. Мозговое вещество

- •20.3.2.5. Сравнение коркового и мозгового вещества

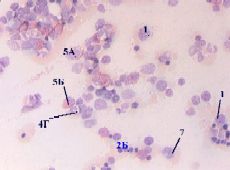

II. Клетки гранулоцитопоэтических рядов

3,г-е. Препарат - мазок красного костного мозга; окраска азур 2-эозином. |

||

г)

(Малое

увеличение)

Полный размер |

д)

(Большое

увеличение)

Полный размер |

е)

(Большое

увеличение)

Полный размер |

1. На этих снимках тоже присутствуют бластные клетки (1) и клетки эритропоэтического ряда: полихроматофильные (2.Б) и оксифильные (2.В) эритробласты. 2. Но теперь обратим внимание на клетки гранулопоэтических рядов: |

||

класс V |

промиелоцит (3) (на центральном снимке) |

крупная клетка, в цитоплазме - мелкая неспецифическая зернистость. |

миелоциты - эозинофильный (5.А) и базофильный (6.А) |

ядро - округлое, в цитоплазме - крупная эозинофильная или базофильная зернистость. |

|

метамиелоциты - нейтрофильный (4.Б), эозинофильный (5.Б) и базофильный (6.Б) |

ядро - бобовидное, в цитоплазме - нейтрофильная, эозинофильная или базофильная зернистость. |

|

палочкоядерный нейтрофил (4.В) |

ядро - в виде изогнутой палочки, в цитоплазме - мелкая нейтрофильная зернистость. |

|

класс VI |

сегментоядерный нейтрофил (4.Г) |

ядро - в виде сегментов, в цитоплазме - мелкая нейтрофильная зернистость. |

3. Кроме того, можно видеть зрелую клетку агранулоцитарных рядов - |

||

класс VI |

моноцит (7) |

клетка - крупная, ядро - бобовидное цитоплазма - почти без зернистости. |

III. Мегакариоцит

3,ж. Препарат - мазок красного костного мозга; окраска азур 2-эозином. |

|

1. а) Наконец, на этом снимке обратим внимание на мегакариоцит (8) (клетка класса V), от цитоплазмы которого, как мы знаем, отшнуровываются тромбоциты. б) Признаки мегакариоцита: очень крупные размеры, ядро - в виде крупных сегментов, обширная светлая цитоплазма. |

Полный размер |

2. Другие отмеченные на снимке клетки: |

|

классы V и VI |

палочкоядерные нейтрофил (4.В) и эозинофил (5.В), сегментоядерный нейтрофил (4.Г). |

20.3.2. Тимус

1. Теперь обратимся ко второму центральному органу кроветворения - тимусу. 2. Напомним: в нём происходят заключительные стадии антигеннезависимого созревания Т-лимфоцитов.

20.3.2.1. Развитие

1. Развитие тимуса отражается схемой. –

2. Как видно, строма тимуса, в отличие от всех других кроветворных органов, имеет эпителиальную (а не соединительнотканную) природу (п. 20.1.2.3). |

20.3.2.2. Общий план строения

1. а) С поверхности тимус покрыт капсулой (1) из плотной волокнистой соединительной ткани. б) От неё отходят перегородки (2), разделяющие тимус на дольки (3). 2. В каждой дольке различают две области. – а) На периферии находится корковое вещество (4), более тёмное на препарате (поскольку густо заселено лимфоцитами). б) В центре дольки - светлое мозговое вещество (5). |

4,а.

Препарат - тимус ребёнка. Окраска

гематоксилин-эозином.

Полный размер |