- •«Вычислительная математика»

- •Часть 1.

- •§ 1. Действия с приближенными величинами

- •§ 2. Методы решения нелинейных уравнений

- •§ 3. Нормы вектора и матрицы

- •§ 4. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений с квадратной матрицей

- •Введение

- •§1. Действия с приближенными величинами

- •1.1 Основные понятия

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.2 Погрешности арифметических операций

- •Задачи для самостоятельного решения

- •1.3 Погрешности вычисления значения функции

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Литература:

- •§2 Методы решения нелинейных уравнений

- •2.1 Изоляция корней

- •Задачи для самостоятельного решения

- •2.2 Уточнение корней при помощи методов, не требующих вычисления производных

- •2.2.1 Метод деления отрезка пополам (метод бисекции)

- •2.2.2 Метод простой итерации

- •2.2.3 Метод хорд

- •2.3 Уточнение корней при помощи методов, использующих производные

- •2.3.1 Метод Ньютона – Рафсона (метод касательных)

- •2.3.2 Модификации метода Ньютона

- •2.3.3 Метод хорд и касательных

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Литература:

- •§3 Нормы вектора и матрицы

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Литература:

- •§4 Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений с квадратной матрицей

- •4.1 Метод Гаусса

- •4.1.1 Схема единственного деления

- •4.1.2 Схемы с выбором главного элемента

- •4.2 Метод Жордана

- •4.2.1 Классическая схема Жордана

- •4.2.2 Схема оптимального исключения

- •2). Схема оптимального исключения. Записываем в таблицу только рабочую часть расширенной матрицы, т.К. Остальные строки не преобразовываются.

- •4.3 Метод Холецкого.

- •4.4 Прямые методы решения системы линейных уравнений в случае квадратной матрицы специального вида

- •4.4.1 Метод квадратных корней

- •4) Находим решение системы (1):

- •4.4.2 Метод прогонки

- •4.5.1 Использование матриц вращения для решения систем

- •Для решения системы линейных уравнений

- •Литература

- •§5 Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений

- •5.1 Метод Якоби

- •5.2 Метод Зейделя

- •5.3 Метод наискорейшего спуска

- •5.4 Метод сопряженных градиентов

- •Литература

- •§6 Вычисление определителя матрицы и построение обратной матрицы

- •6.1 Вычисление определителя

- •6.2 Построение обратной матрицы методом окаймления

- •6.3 Построение обратной матрицы методом пополнения

- •Литература

- •§7 Решение систем линейных уравнений с прямоугольными матрицами

- •7.1 Классификация систем

- •7.2 Нахождение обобщенного решения переопределенной системы с помощью первой трансформации Гаусса

- •Задача 1

- •Задача 2

- •Литература

- •§ 8 Решение проблемы собственных значений

- •8.1 Приведение матрицы к трехдиагональному или почти треугольному виду при помощи метода Гивенса

- •Задача 1

- •8.2 Метод Якоби и схема его реализации для получения собственных значений матрицы

- •1. Классическая схема Якоби. На каждом шаге выбирают максимальный по модулю недиагональный элемент матрицы : и строят матрицу для обнуления этого элемента.

- •6. Копченова н. В., Марон и. А. Вычислительная математика в примерах и задачах - м.: Наука, 1972.

2.1 Изоляция корней

Пусть функция непрерывна в области определения. Чтобы гарантированно существовало решение уравнения (1), функция должна быть знакопеременной в области определения. Процедура нахождения промежутка , внутри которого обязательно находится корень функции, называется, как уже отмечалось, этапом отделения корня или его изоляцией. Отделение корней может быть осуществлено численно или графически.

Численная процедура отделения корня, как правило, сводится к определению знака функции на некотором дискретном множестве значений аргумента. Чаще всего это множество представляет собой конечный набор равноотстоящих точек на оси абсцисс. При реализации этой процедуры руководствуются следующими правилами:

Если непрерывна на и

,

то существует хотя бы один корень

,

то существует хотя бы один корень

.

.Если непрерывна и монотонна на , причем , то корень единственный.

Следует отметить, что случаи, когда функция в отдельных точках принимает значения, равные нулю, а в остальных точках области определения сохраняет знак, этими правилами не отслеживаются.

Задачи

Найти промежутки изоляции корней уравнения

.

.

Решение.

Функция

![]() непрерывна и монотонна на всей области

определения

непрерывна и монотонна на всей области

определения

![]() ,

т.к.

,

т.к.

![]() ,

следовательно, уравнение имеет не более

одного решения. Подбираем точки

,

следовательно, уравнение имеет не более

одного решения. Подбираем точки

![]() ,

такие, что

,

такие, что

![]() .

.

![]() .

.

![]() .

.

Ответ:

![]() [1;

e].

[1;

e].

2.

Найти промежутки изоляции решения

уравнений, используя графический метод:

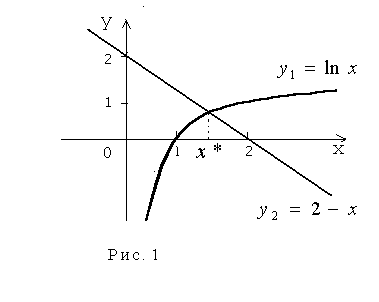

![]() .

.

![]() Запишем уравнение в виде

Запишем уравнение в виде

![]() и построим графики функций

и построим графики функций

![]() и

и

![]() .

Абсциссы точек пересечения графиков

(

.

Абсциссы точек пересечения графиков

(![]() )

равны корням функции

)

равны корням функции

![]() .

Из графика видно, что

.

Из графика видно, что

![]() .

.

Проверка:

![]() .

.

![]() Ответ:

Ответ:

![]() .

.

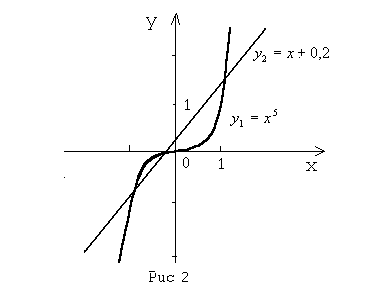

![]() Запишем уравнение в

виде

Запишем уравнение в

виде

![]() и построим графики функций

и построим графики функций

![]() и

и

![]() .

Как видно из графика, линии пересекаются

в трех точках:

.

Как видно из графика, линии пересекаются

в трех точках:

![]()

![]()

![]() .

.

Проверка.![]() .

.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() .

.

![]() .

.

![]()

![]() .

.

Ответ: .

Задачи для самостоятельного решения

Найти

промежутки изоляции корней для следующих

уравнений:![]()

1).

![]() .

2).

.

2).

![]() .

3).

.

3).

![]()

Ответы: 1) [-1; 0]; 2) [-1; 0] и [1; 2]; 3) [1; 2].

2.2 Уточнение корней при помощи методов, не требующих вычисления производных

Пусть

дано уравнение

(1) и известно, что корень функции

![]() (решение уравнения) находится внутри

:

.

Для уточнения корня с помощью итерационной

процедуры строится, вообще говоря,

бесконечная последовательность

(решение уравнения) находится внутри

:

.

Для уточнения корня с помощью итерационной

процедуры строится, вообще говоря,

бесконечная последовательность

![]() значений х

. Если

значений х

. Если

![]() ,

то говорят, что итерационный процесс

сходится к решению уравнения. Критерий

прекращения расчетов обусловлен заданной

точностью

>0.

Обычно применяют критерии:

,

то говорят, что итерационный процесс

сходится к решению уравнения. Критерий

прекращения расчетов обусловлен заданной

точностью

>0.

Обычно применяют критерии:

![]() или

или

![]() .

.

Скорость

сходимости характеризует константа

![]() ,

такая, что

,

такая, что

![]() .

Если

.

Если

![]() не зависит от

не зависит от

![]() ,

то сходимость линейная, если

,

то сходимость линейная, если

![]()

![]() при

при

![]() ,

то сходимость сверхлинейная.

,

то сходимость сверхлинейная.

2.2.1 Метод деления отрезка пополам (метод бисекции)

Известно,

что

![]() непрерывна на

непрерывна на

![]() и имеет на этом промежутке единственный

корень

и имеет на этом промежутке единственный

корень

![]() .

Строим последовательность вложенных

отрезков

.

Строим последовательность вложенных

отрезков

![]() и принимаем середину каждого отрезка

за

и принимаем середину каждого отрезка

за

![]() .

Расчеты производим по формулам:

.

Расчеты производим по формулам:

![]() ;

;

затем

для

![]() =1,2,3,....

=1,2,3,....

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Критерий

остановки расчетов:

![]() .

Приближенное значение корня

.

Приближенное значение корня

![]() .

.

Скорость сходимости метода - линейная. На каждой итерации происходит уменьшение интервала неопределенности [a,b] в два раза. Нетрудно установить, что для того, чтобы исходный отрезок уменьшился не менее чем в раз, необходимо осуществить [log2]+1 итераций, где [g] означает целую часть числа g.

Метод половинного деления не обобщается на системы уравнений, относительно медленно сходится. Основное достоинство метода – он гарантированно сходится для любых непрерывных функций.