- •Реферат

- •Оглавление

- •Глава 1. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому воспитанию (общая характеристика) ………………………………………………………………………..……………….6

- •Глава 2. Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического воспитания (обобщенная характеристика) ……………………………………..18

- •Введение

- •1.2 Основные требования к реализации в физическом воспитании обще-методических принципов

- •Глава 2. Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического воспитания (обобщенная характеристика)

- •2.1 Непрерывность процесса физического воспитания и системность чередования в нем нагрузок и отдыха

- •2.2 Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий и адаптивного сбалансирования их динамики

- •2.3 Принцип цикличности в построении системы занятий

- •2.4 Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания

- •Заключение

Глава 2. Принципы, выражающие специфические закономерности построения физического воспитания (обобщенная характеристика)

2.1 Непрерывность процесса физического воспитания и системность чередования в нем нагрузок и отдыха

В числе принципов, выражающих фундаментальные закономерности построения системы занятий в физическом воспитании, один из важнейших — принцип непрерывности, обязывающий гарантировать в их общей последовательности перманентную преемственность эффекта занятии, не допускать между ними перерывов, разрушающих этот эффект [5].

Общая результативность занятий, образующих звенья процесса физического воспитания, зависит, кроме прочего, от их частоты и суммарной протяженности во времени. В основе этой зависимости лежат естественные закономерности развития морфофункциональных свойств организма, описанные по-своему еще Ж. Ламарком в известной формулировке «закона упражнения»: «...частое и неослабевающее употребление какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает его, увеличивает и сообщает ему силу, соразмерную с длительностью самого употребления, тогда как постоянное неупотребление органа неприметно ослабляет его, приводит в упадок, последовательно сокращает его способности...» Справедливость данного высказывания, по сути, подтверждается массой фактов, выявленных к настоящему времени при изучении закономерностей онтогенеза.

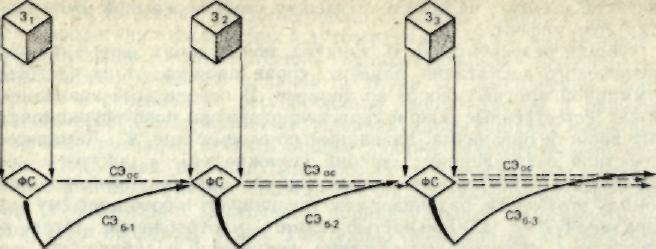

Вполне эффективной может быть лишь такая система занятий, в которой обеспечена постоянная связь между ними. Сложность построения такой системы обусловлена, в частности, тем, что ее по понятным причинам нельзя построить иначе, чем в порядке чередования занятий с восстановительным отдыхом, отделяющим их друг от друга и тем самым как бы противостоящим целостности системы. Это противоречие преодолевается на основе соблюдения закономерностей кумуляции эффекта занятий — интегративного взаимодействия их ближайших и следовых эффектов при достаточной частоте занятий и адекватной регламентации продолжительности интервалов между ними. Непрерывная кумуляция их эффектов происходит при условии, что каждое последующее занятие проходит, образно говоря, по следам предыдущего, закрепляя и углубляя их (рис. 1) [1].

Степень кумуляции эффекта занятий, очевидно, обратно пропорциональна в какой-то мере величине разделяющих их интервалов. Есть основания считать, что уже двух-трех суточный интервал слишком велик, чтобы гарантировать оптимальную кумуляцию эффекта (с удлинением интервала сверх некоторого предела уменьшается вероятность того, что очередное занятие совпадает с фазой суперкомпенсации, вызванной предыдущим занятием, вместе с тем увеличивается вероятность угасания формируемых двигательного-координационных связей и других утрат эффекта). Чтобы гарантировать неординарные темпы развития тренированности, нужны ежедневные и неоднократные в день занятия тренировочного характера (число их в недельном режиме жизни достигает, например, у спортсменов высокого класса 20 и более).

Принцип непрерывности обобщенно выражает закономерности развертывания физического воспитания как целостного процесса, все звенья которого должны быть связаны воедино. С этим принципом в изложенном понимании логически сопряжен принцип системного чередования нагрузок и отдыха, который вытекает из необходимости перемежать повышенную активность с отдыхом (как в ходе занятия, так и в общем режиме жизни) и предусматривает определенный порядок чередования их, не нарушающий преемственности эффекта занятий.

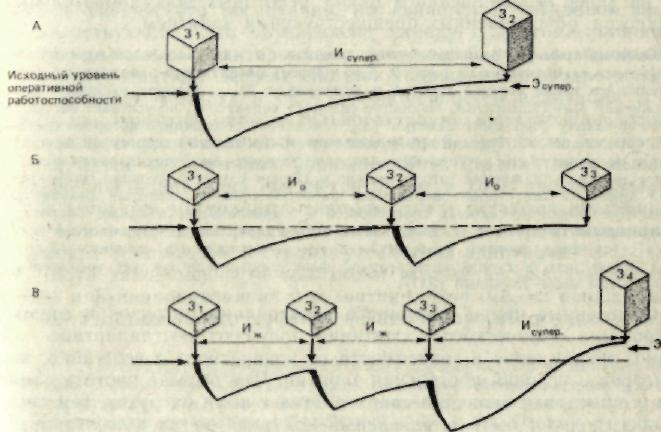

Как уже говорилось, между занятиями, организуемыми в системе физического воспитания, практикуются интервалы трех типов — ординарные, супер компенсаторные и жесткие. Практически они бывают представлены в структуре микроциклов (относительно завершенных серий занятий) в различных соотношениях, обусловленных прежде всего особенностями содержания занятий, их частотой и динамикой связанных с ними нагрузок.

С возрастанием частоты занятий в процессе физического воспитания интервалы между ними в микроциклах, естественно, сокращаются; в зависимости от этого и от других факторов, обусловливающих эффект занятий, увеличивается доля ординарных и жестких интервалов, что способствует суммации эффекта занятий [13].

Рисунок 1

. Схема, иллюстрирующая непрерывность процесса физического воспитания, которая обеспечивается преемственностью эффекта занятий: СЭб - 1,2,3—быстротекущие следовые аффекты занятий, проявляющиеся в динамике процессов утомления и восстановления оперативной работоспособности; 31,з,з—занятия; ФС функциональные сдвиги в процессе занятий; СЭ0С — следовой эффект, более стойкий, чем СЭд. [1].

В принципе возможны многие варианты такого уплотнения режима чередования занятий и отдыха, причем в любом варианте как минимум один из интервалов в каждой относительно короткой серии занятий должен иметь выраженный супер компенсаторный характер (см. в качестве примеров схемы на рис. 2, Л и В) [9].

Супер компенсаторные интервалы необходимы постольку, поскольку без них невозможно в полной мере использовать эффект суперкомпенсации, возникающий в заключительной фазе развертывания восстановительно-приспособительных процессов после предшествовавшего занятия (т. е. создать условия для сверх восстановления биоэнергетических ресурсов и общего подъема уровня оперативной работоспособности), а вместе с тем и свести к минимуму риск чрезмерной суммации эффекта нагрузок. Однако такие интервалы довольно продолжительны (нередко после значительных нагрузок супер компенсаторная фаза, судя по результативности двигательных действий, наступает спустя двое и более суток). Поэтому если придерживаться после каждого занятия лишь таких интервалов, то частота занятий окажется слишком малой, чтобы гарантировать их общую эффективность. Смысл укорочения интервалов между занятиями в том и состоит, чтобы таким путем создать условия, способствующие суммации парциальных эффектов занятий, вызвать тем самым в организме далеко идущие функциональные сдвиги и приспособительные перестройки, а в результате добиться значительного прироста работоспособности. Для рационального построения системы занятий одинаково необходимо, таким образом, с одной стороны, гарантировать прогрессирующую интеграцию их эффектов, с другой — исключить превращение полезного кумулятивного эффекта хронических нагрузок в его противоположность, т. е. в переутомление и перетренированность.

Обеспечивая адекватное соотношение суммарной нагрузки и отдыха в микроциклах при достаточно частых занятиях, особенно когда они ежедневны и неоднократны в день, приходится варьировать не столько протяженность интервалов между ними, сколько величину и направленность нагрузок — концентрировать их в одних занятиях и уменьшать в других, причем так, чтобы в определенной части занятий и интервалов доминировал режим активного отдыха. Необходимо вместе с тем распределять в микроциклах занятия,

Рисунок 2

. Типы интервалов (А, Б, В) между занятиями и некоторые варианты их использования в микроциклах: I занятия; И. супер, - супер компенсаторный интервал; Эсупер — супер компенсаторный эффект; И0— ординарный интервал; Иж— жесткий интервал [9].

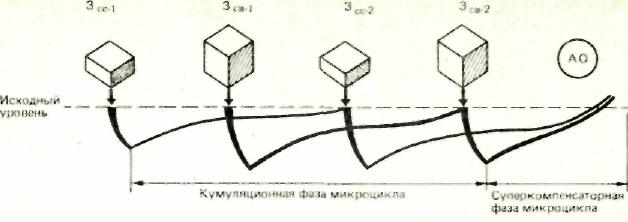

Рисунок 3

Схема одного из вариантов построения серии занятий (микроцикла), чередуемых с учетом гетерохронности восстановительных процессов:

тонкой волнистой линией обозначена динамика следовых процессов, вызванных занятиями Зсс - 1 и Зсс_2. включающими упражнения преимущественно скоростно-силового характера, а утолщенной — динамика следовых процессов, вызванных занятиями Зсв —1 и Зсв_2, требовавшими преимущественно скоростной выносливости; АО — занятие с преобладанием активного отдыха включающие разнохарактерные упражнения, с учетом гетерохронности восстановления различных сторон оперативной работоспособности [9].

Естественная гетерохронность восстановительных процессов позволяет и в случае весьма высокой частоты занятий использовать такие варианты чередования их в микроцикле, при которых уровень оперативной работоспособности, требующийся для эффективного выполнения упражнений в очередном занятии, успевает восстановиться к началу данного занятия, хотя оно и будет проходить как бы на фоне незавершенного цикла некоторых восстановительных процессов, обусловленных предшествующим занятием.

Отмеченные черты системного чередования нагрузок и отдыха в процессе физического воспитания получают нестандартное, конечно, преломление в зависимости от конкретного содержания, параметров и условий построения занятий. Чем больше частота занятий и суммарная величина сопряженных с ними нагрузок, тем тщательнее должен быть комплексный контроль за их кумулятивным эффектом и тем большее значение приобретает искусное регулирование нагрузок применительно к уровню подготовленности, адаптационным возможностям и индивидуальным особенностям занимающихся [9].