- •Тема 2. Монодические лады

- •Тема 3. Гармонические лады

- •§ 1. Мажоро-минорная ладогармоническая система. Общая характеристика

- •§ 2. Выявление ладовых функций мажоро-минорнои системы отдельными аккордами. Функциональная роль тона

- •1 Субдоминанта! | доминанта! I II ступень | [ 111 ступень!

- •§ 3. Переменность функций в мажоро-минорной системе

- •§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

- •49 [Nichl zu geschwfnd, docli kraft jfj ф. Шу берт,.«Приют»

- •§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

- •Тема 4. Монодийно-гармонические лады

§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

Среди гармонических ладовых систем имеют место и слабоцентрализованные, где слабо определяются или совсем не определяются тяготения, а функциональность выражается преимущественно опорностью и неопорностью. Наиболее активной организующей силой в них оказывается свойство тоникально-сти, вызывающее ощущение опорности и даже устойчивости комплекса при достаточно акцентируемом выделении его в контексте. Такие системы еще в 1927 году были определены немецким теоретиком Г. Эрпфом как системы центрального созвучия. Системы эти результативны и нестабильны (см. анализ примера 147, 11-5-3). Они особенно характерны для музыки, в которой отсутствует протяженная кантиленная мелодика, так как при появлении кантилены функции ладового управления немедленно передаются мелодии и лад начинает определяться как монодийно-гармонический.

Нередки случаи, когда гармоническая форма лада обнаруживается в кадансе, в устойчивом характере заключительного аккорда, завершающего монодийно или полифонически разворачивающийся текст (см. пример 66, многие пьесы «Lucius to-nalis» Хиндемита, фуги Шостаковича и т. п.). Гармонический лад в этих случаях возникает как результат модуляции, произошедшей в последний момент, причем система обнаруживается только через тоническую функцию (см. IB-1) и фиксируется благодаря фактору формы — окончанию построения. Это

112

ИЗ

подтверждает, что гармонический лад вне мажоро-минора, как об этом было сказано выше, в виде самостоятельной организации — сравнительно мало действенная, сугубо результативная форма.

Тема 4. Монодийно-гармонические лады

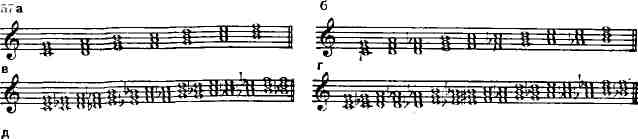

Нам уже известна возможность ладофункциональной неоднозначности отдельных аккордов, возникающая в условиях расширенной мажоро-минорной системы. Закономерность подобной неоднозначности легко подтверждается анализом схемы трезвучий (пример 57), условно показывающей постепенный переход от натурального семиступенного мажора (57а) через соединение его с гармоническим видом (б), далее — через взаимопроникновение одноименных (в) и параллельных (г) тональностей (с включением II) к тому виду расширенной диато-

н ники, содержащей одновысотные (д), однотерцовые и вводно-гонные (е) трезвучия, который становится распространенным в XX веке — например, у Прокофьева. (Разумеется, состав аккордов в приведенной схеме не является исчерпывающим, к тому же в ней приведены лишь трезвучия — включение септ-и нонаккордов еще более усложнило бы картину, что и имеет место в реальной художественной практике.)

$ r-amifpnrfr

шд!д

и

I'll-у-a

imr-.u:ii''',ii ^Ш

i

е

$

^MkwtitmwtM*gSigg|mMim

"^Мм

Основное, на что следует обратить внимание в схеме, это постепенное ослабление ладофункциональной однозначности трезвучий ' (имеются в виду, разумеется, основные, не переменные функции), абсолютной в первом ряду схемы и беспредельно изменчивой в последнем, вплоть до возможности прямо противоположной функциональной трактовки одного и того же трезвучного комплекса. Например, трезвучие ми— соль-диез — си в последнем ряду может быть объяснено и как V из парал-

1 В этом параграфе, если отсутствует специальная оговорка, под функциональностью понимается функциональность мажоро минора (Т, S, D),

1И

лельной, и как одновысотное с III, и как однотерцовое с гармонической IV, и, наконец, как псевдотрезвучие ми — ля-бемоль— си. (В схеме стрелками отмечены и другие энгармонические совпадения.) Более точно функция такого аккорда может быть раскрыта только в контексте. Это явный показатель выхода за рамки типичных для классического мажоро-минора отношений. В мажоро-минорной системе, как говорилось, ни один из аккордов множественности трактовок не допускает, каждый из них однозначен в своей основной функции; это позволяет по тоновому составу аккорда почти всегда безоговорочно определить его функцию. Выше было показано, что такой однозначности, а следовательно и самостоятельной функциональной значимости все больше и больше лишаются созвучия сложносоставного звукоряда, требуя для выявления своей ладовой роли дополнительных факторов (см. об этом: 24, 101, 188).

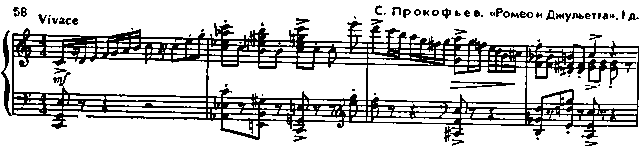

Одним из этих факторов является последование аккордов, в котором наряду с созвучиями, «стертыми» в функциональном « отношении, встречаются и созвучия функционально яркие, как бы проявляющие функции остальных. Например, в кадансе примера 58 два последних аккорда настолько определенны в функциональном отношении, что само положение VII6 перед

т доминантой («прокофьевской») и тоникой как бы «приговаривает» этот аккорд к субдоминпнтовости, несмотря на то что по ладовому положению своему VII ступень, даже низкая, скорее принадлежит к разряду доминант.

По-разному, в зависимости от окружения (как уже упоминалось), может звучать и «Шубертова VI», воспринимаясь в одних случаях как привлеченная из параллельного строя субдоминанта, в других — как минорный вариант (одновысотная) VI, без каких бы то ни было ассоциаций с параллельным мажором. Так, в примере 59 предшествующее «Шубертовой VI» обыгрывание III создает несомненные ассоциации с параллель-

н ной тональностью. Напротив, в примере 60 включение этого же аккорда в прерванный оборот после доминанты, к тому же после двукратного обыгрывания аналогичного оборота с обычной VI ступенью, заставляет воспринять минорность VI лишь как средство окраски, дополнительного усиления прерванпо-сти. Никаких ассоциаций с параллелью здесь не возникает.

115