- •Тема 2. Монодические лады

- •Тема 3. Гармонические лады

- •§ 1. Мажоро-минорная ладогармоническая система. Общая характеристика

- •§ 2. Выявление ладовых функций мажоро-минорнои системы отдельными аккордами. Функциональная роль тона

- •1 Субдоминанта! | доминанта! I II ступень | [ 111 ступень!

- •§ 3. Переменность функций в мажоро-минорной системе

- •§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

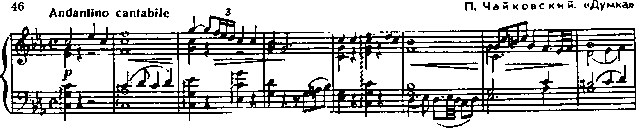

- •49 [Nichl zu geschwfnd, docli kraft jfj ф. Шу берт,.«Приют»

- •§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

- •Тема 4. Монодийно-гармонические лады

§ 3. Переменность функций в мажоро-минорной системе

В каждой ладовой системе (монодической, гармонической) характер действия переменных функций, как правило, соответствует действию основных, как бы копируя эти основные на базе побочных (переменных) тоник. Так, если функции моноди-ческого лада определяются как центральный опорный тон, побочный опорный тон, опевающие или заполняющие неустои, то

1 Ю. Холопов видит причину ограниченности состава классической аккор-дики в стремлении к консонантности звучания (189, с. 37—38). Однако классической гармонии совсем не чужда диссонантность (см. П-4-2).

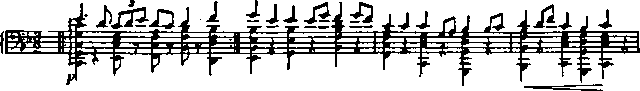

102

и в сфере переменности обычно будет действовать тот же тип отношений — временного центрального опорного тона, временной побочной опоры, временных опевающих тонов. Если в гармоническом ладе мажоро-минорной системы как главные определяются функции тоники, доминанты и субдоминанты и как различные виды их смешений — функции нижней и верхней медиант, то такой же тип действия (то есть такие же функции) будут выступать и в случаях образования побочных центров в виде функций переменных. Так, в примере 41 трезвучие си-бемоль — ре — фа воспринимается то как доминанта к ми-бемоль, то как субдоминанта к фа. Трезвучие до — ми-бемоль — соль также проявляет переменные функции — то как II к си-бемоль, то как IV к соль и т. д.

Andante П. Чайковский. «Черевички Увертюре

Проявление любого вида переменных функций (доминантовых, субдоминантовых и т. п.) всегда связано с выявлением каким-либо из трезвучий переменной тонической функции — тоникальности. При возникновении такого временного, побочного тонического центра другие аккорды, соответственно своему расположению, начинают проявлять переменные неустойчивые функции (доминантность, субдоминантность, медиант-ность). Так, в примере 42 трезвучие до — ми — соль выявляет свою доминантность на основании связи с трезвучием фа — ля — до, временно тоникальным. В примере 41 доминантности трезвучия си-бемоль — ре — фа сопутствует тоникальность трезвучия ми-бемоль — соль — си-бемоль.

![]()

Не бы_ло ает _ ру, не бы_ло вет _ ру, вдруг

Для выявления временного тонического центра в условиях стабильной автономной системы не обязательно реальное звучание воплощающего его трезвучия. Возникновению ощущения гоннкалыюсти какого-либо трезвучия может содействовать включение последовательности аккордов, типичной именно для

103

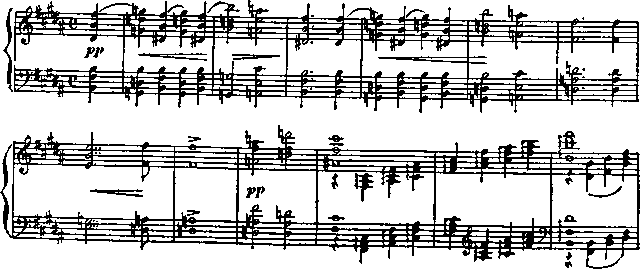

этого центра и не типичной для основной тональности. Так, использование трезвучия VII ступени одноименного натурального минора в последовательности VI — VII, не характерной для мажоро-минора, может вызвать действие переменных субдоминантовой и доминантовой функции по отношению к III

m даже в том случае, если сама эта ступень не будет реально участвовать в обороте: в первой фразе примера 43 ощущается тоникальность ре-мажорного трезвучия, несмотря на то, что оно реально не звучит. Подобно этому переменность функций может возникнуть и при любом другом обороте, идущем вразрез с характерным для основной тональности направлением функционального движения (например, II — V — II до мажора в примере 31).

(.Moderate assai| П. Чайко.ский. «Ромео и Джульетта»

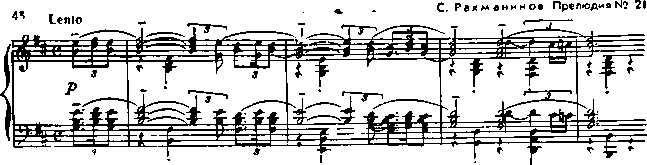

Выявлению тоникальности отдельных трезвучий мажоро-минора может способствовать просто их ритмическая выделен-ность, подчеркнутое использование их на сильной доле (пример 31), ритмическая протяженность, особенно сопряженные с последующей цезурой (примеры 44, 45). Иными словами, феномен переменных функций, нарушая естественность исследования аккордов, реализуется по законам уже не автономного, а результативного лада. Это обеспечивает возможность смыкания принципиально разных типов систем и в некоторых случаях может привести к явлению ладовой модуляции (см. IB-1).

Н. Рим с кий-Корсаков. «Снегурочке». Хор гусляров

Maestoso <?=84 Be _ щи _ е, звон_ки _ е стру.ны ро _ ко_чут

![]()

Чем менее активно трезвучие в качестве функции основного. лада, тем сильнее способно оно выявить свою переменную тоническую функцию — сравним в примере 46 два каданса, один из которых останавливается на V, а другой на V.

Чем больше аккордов вовлекается в орбиту действия побочной тоники, тем активнее переменный оборот. Особенно эта активность сказывается в случае образования переменных кварто-квинтовых связей. Переменная меднантность менее активна (см. примеры 44, 45). Тоникальность же, вызванная просто остановкой, протяженностью какого-либо трезвучия, может быть и совсем пассивной, зато способствующей большей певучести гармонии и мелодического тона, который на эту гармонию опирается'. Такой вид переменности характерен, например, для Рахманинова как одно из средств свойственного ему «выпевання» всех элементов музыкальной

ткани.

При активном выявлении переменных ф}нкций или возникновении внутритональных функциональных модуляций часто благодаря перемещению центра на одном и том же зв коряде образуются вторичные наклонения — обороты стабильных мо-нодических ладов (дорийские, фригийские и т. п.). Центробеж ная направленность переменных функций может заметно повлиять и на общин характер связей, смягчая доминантовые тяготения, усиливая роль терцовости, секундовости, квартовости недоминантового характера — то есть связей мелодических. Таким образом, переменные функции оказываются одной из нитей, связывающих мажоро-минорн ю систему с моноднческимг ладами, автономные системы с результативными.

1 Об активных и пассивных формах переменных функций см. 24, с 160.

105

104

|^НН1