- •Тема 2. Монодические лады

- •Тема 3. Гармонические лады

- •§ 1. Мажоро-минорная ладогармоническая система. Общая характеристика

- •§ 2. Выявление ладовых функций мажоро-минорнои системы отдельными аккордами. Функциональная роль тона

- •1 Субдоминанта! | доминанта! I II ступень | [ 111 ступень!

- •§ 3. Переменность функций в мажоро-минорной системе

- •§ 4. Основной диатонический звукоряд мажоро-минорной системы и формы его усложнения

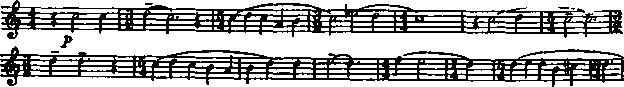

- •49 [Nichl zu geschwfnd, docli kraft jfj ф. Шу берт,.«Приют»

- •§ 5. Гармонические лады вне мажоро-минорной системы

- •Тема 4. Монодийно-гармонические лады

нейтральным

и уступает логически действенную роль

тону. Этот случай имеет основания быть

выделенным в особую категорию

. монодий

но-гармон

и ческого

лада,

ибо гармонический

фактор, не являясь действенным в

осуществлении соподчинений, в то же

время выполняет важную фоническую

роль — обнаруживает интервальную

структуру звукоряда, создавая

определенную окраску целого, то есть

в широком смысле наклонения. (Как

указывалось выше, интервальная структура

— одна из активных составляющих лада.)

нейтральным

и уступает логически действенную роль

тону. Этот случай имеет основания быть

выделенным в особую категорию

. монодий

но-гармон

и ческого

лада,

ибо гармонический

фактор, не являясь действенным в

осуществлении соподчинений, в то же

время выполняет важную фоническую

роль — обнаруживает интервальную

структуру звукоряда, создавая

определенную окраску целого, то есть

в широком смысле наклонения. (Как

указывалось выше, интервальная структура

— одна из активных составляющих лада.)

Такой тип ладовой организации Р. Рети называет мелодической тональностью (123). Аналогичные представления и высказывания можно встретить и у других авторов. Так, М. Кар-нер (225) говорит о потоке аккордовых блоков и «утолщении мелодии аккордовыми блоками», которые «служат только для сгущения колорита и увеличения звуковой стоимости» (цит. по: 47, с. 142). Сешнз (251) пишет, что «поиски фундаментальных связей в контекстах, где импульс и логика ясно линеарны по природе и характеру, имеют сомнительную ценность» (цит. по: 47, с. 139). Близка к указанной концепции «аккордовая мелодия» Персикетти (241). Подобные формы ладовой организации разбирались и определялись также автором настоящих «Лекций» (24, с. 163—175). Таким образом, идея лада, организуемого логикой связи тонов, в котором гармония выполняет лишь фоническую роль, как видим, носилась в воздухе с конца 30-х — начала 40-х годов. Пожалуй, наиболее существенное отличие предлагаемой здесь концепции подобных систем заключается в том, что основной акцент в объяснении их законов ставится не на движущую силу связи созвучий в их исследовании (и в «честнейшем» мажоро-миноре Шопена или Вагнера мелодический фактор является единственным, определяющим движение, например, доминанты до в П7 фа), а на феномен носителя ладовой функции — аккорда в одном случае (Шопен, Вагнер) и тона в другом (Барток, Слонимский, Щедрин и др.).

Как всегда, художественная практика, наряду с чистыми видами рассмотренных типов ладовой организации, дает множество образцов форм смешанных и производных с преобладанием то одного, то другого принципа. Но для того, чтобы разобраться в этих сложных смешениях, необходимо прежде всего определить характерные специфические черты каждого из чистых видов, к рассмотрению которых мы и переходим.

Тема 2. Монодические лады

Как можно предположить, монодические лады — исторически наиболее ранняя форма ладовой организации, возникшая в одноголосной, н более точно — в одноголосной вокальной музыке. Интонационная основа этого одноголосия — возгласы,

кличи, плачи, наконец — пение. Следовательно, если искать объективные предпосылки возникающих в нем ладоинтона-ционных отношений, то наряду с акустическими законами следует назвать такие явления, как дыхание, напряжение голосовых связок, характер речевых интонаций и т. п., то есть явления в большой мере индивидуально-характерные (см. об однозначных и многозначных предпосылках ладовой организации 1Б-1-3). Вероятно, именно преобладающей ролью более изменчивых предпосылок в самой природе монодической интонации можно объяснить ту множественность форм, то неисчислимое многообразие видов, которые свойственны монодическим ладам. Отсюда же вытекает характернейшая черта монодических ладов, на которой хочется особенно заострить внимание: их нестабильность, исключающая возможность исчерпывающего перечисления разновидностей. Можно выделить лишь основные типы таких ладов, проведя классификацию по некоторым существенным признакам, в первую очередь — по виду звукоряда и по характеру функциональных отношений.

Поскольку монодические лады организуются как связь тонов, каждый тон такого лада имеет свою определенную, не повторяемую другим тоном функцию. В чистом своем виде эти лады не октавны, в них тон, отстоящий на октаву вверх или вниз от данного, несет совершенно иную функцию. Поэтому количество тонов, составляющих звукоряд такого лада, даже в условиях строгой темперации может быть совершенно различным.

Интервальная структура звукорядов монодических ладов также многообразна. С другой стороны, один и тот же звукоряд может служить основой разных ладов, в зависимости от местоположения тоники. Таким образом, монодическим ладам абсолютно несвойственна та закрепленность определенного звукоряда за определенной тональностью, которая отличает, например, лады мажоро-минора. Тоническое значение звука в монодических ладах определяется сложным комплексом ритмо-интонациопных условий его использования, прежде всего — его положением в форме (в мотиве, фразе), а следовательно — ритмическим и интонационным его соотношением с другими тонами системы. Здесь может играть роль и степень протяженности тона, и его повторяемость, и его ритмическое положение, и его положение по отношению к цезуре, в вокальной музыке— связь с ударным или акцентируемым по смыслу слогом и т. п., но все — в совокупности и в каждом случае, возможно, по-разиому. Иными словами, в своем подавляющем большинстве монодические лады относятся к типу результат и в-н ы х. Все это создает условия для сравнительно легкого смещения тоники и отсюда — для некоторой тональной неустойчивости монодических ладов. В них относительно легко совершается модулирование, так как для того, чтобы тон стал восприниматься как тоника, достаточно его ритмического

94

95

Tranquillo

mollo J=94—Эй 6.

i ищеико.

СимфонииМз

3. Postscrlptum

Для монодического лада опорность как выражение функции торможения более характерна, чем полноценная устойчивость. Главная (центральная) опора (или устой, если таковой имеется) располагается обычно внизу или в середине звукоряда и в качестве основной функции, как уже говорилось, занимает только одну точку.

Неустойчивые элементы монодического лада неодинаковы в своем функциональном значении и, в свою очередь, требуют дифференциации.

Прежде всего, как было отмечено, большую роль в определении характера тяготений монодического лада играет интонационно-интервальная сторона отношения данного неустоя к устою, тот «мелодический путь», который может реализовать это тяготение. Интервальное положение каждого из неустоев по отношению к тонике определяет его функцию. Поэтому следует различать неустои верхне- и нижиесекуидовый, верхне- и нижнетерцовый или квартовый и т. д.

Кроме того, особо следует отметить случаи вычленения среди неустойчивых тонов побочных, периферийных опор, которые, сохраняя в целом свою неустойчивость и динамику направленности к тонике, в то же время сами способны концентрировать воксуг себя движение остальных неустоев и тем самым как бы противопоставлять себя тонике. Это так называемые побочные опоры, или ладовые антитезы (см. 84, 23, 25, 26). Их интервальное положение в ладу по отношению к тонике во многом определяет сущность лада, и оно не менее значительно, чем ладовое наклонение. Интервальное соотношение тоники и побочной опоры (в тех случаях, когда она имеет место)— еще одно направление классификации монодических

ладов.

Функциональные отношения в монодических ладовых системах можно классифицировать следующим образом:

А. Централизованные лады.

1) Тоника + неустои без выделения побочной опоры. Так, в примере 38 фраза первых пяти тактов (дальше происходит модуляция) организована в ладу с центром до второй октавы. Побочной опоры нет. Лад централизованный, звукоряд — геми-тонный, минорного наклонения, пягиступенныи в объеме уменьшенной квинты, развернутой на малую терцию вниз и вверх от центра (гипоформа).

96

2) Тоника + побочная опора + неустои. В примере 24 лад с центром на ля второй октавы имеет побочную опору (опорный неустой) на верхнеквинтовом тоне (ми второй октавы) и неопорные неустои на остальных ступенях. Звукоряд гемитон-ный, вариантного (переменного) наклонения, в объеме октавы (считая форшлаговые опеванпя), десятиступенный с ярко выраженной высотной вариантностью неопорных ступеней.

Б. Лады слабой централизации.

1) Системы со слабо выраженной центральной опорой ха-рактериз>ются постоянными смещениями опоры, возникновениями микросистем, отсутствием функции полноценной устойчивости. Так, в примере 39 в монологе флейты-пикколо в целом обнаруживается главенство опорного тона ля (именно ля утверждается итоговым повтором начального материала). Однако интонационный процесс настолько подвижен и изменчив в ладовом отношении — опора смещается на ля-диез, потом на си, на до, что само главенство опоры ля выступает как чисто результативное качество.

чо . Б. Тищенко. «Ярослво.ш..,. м.

дь Sostenulo mollojwen^ ^^

•^ 1?Р gliss. . ^ N ^^ ,

![]()

ji

1 ' =vf

ЩШ Шш шТтЧщ

2) Собственно переменные, по существу — нецентрализованные системы, в которых скольжение опоры происходит уже не между мотивами или фразами, как в предыдущих примерах, но внутримотнвпо, благодаря чему главный фактор ладовой дифференциации результативных ладов — ритмо-формо-интона-ционный — оказывается недейственным. Так, в примере 32 опора постоянно перемещается с тона си на тон ми, и благодаря отсутствию ритмического превосходства какого-либо из них восприятие находится в состоянии постоянной двойственности оценки — типичный случай подлинно переменного лада. Переменный лад может возникнуть и при сменах опор соседних

97

4 Зап. 205S

мотивов, в случае их калейдоскопически быстрого смещения (см. пример 34). Такое скольжение отнюдь не противоречит высказанному выше утверждению о невозможности наличия в моно-дическом ладу нескольких устоев; скольжение центра — явление модуляционного порядка, связанное с переменностью функций, в то время как выше речь шла о централизованном, устойчивом ладе и, следовательно, об основных функциях (подробно о функциях устоев и неустоев в монодических ладах см. 26).