- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке (послеклассический период)

- •§ 1. Общая характеристика

- •Is п. Чайковский. «Черевички», Песенка Школьного учителя

- •49 Ф.Шопеа Мазурка № 23

- •§ 3. Аккордика

- •3. Григ. «На родине»

- •§ 4. Фактура

- •§ 5. Тональное движение

- •Тема 5. Гармония в современной музыке § 1. Общая характеристика современного многоголосия

3. Григ. «На родине»

М .

Равель.

Ригодон..

.

Равель.

Ригодон..

Неоднозначность многотерцовых аккордов проявляется не только в области ладофункционалыюсти, но и в других, не менее важных аспектах. Во-первых, стирается грань между аккордовыми тонами и фшурационными нотами, так как в условиях многотерцовости их не всегда легко (и даже не все1да возможно) четко разграничить (см. примеры 109, 127—

7* ■ - 195

![]()

тии

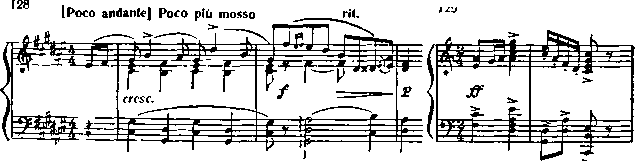

1 29

и др.)- Очень

ясно выступает изменение «задачи» по

сравнению с классической гармонией:

там аккорд был важен как носитель

и определитель функции, поэтому

существенно было различение

аккордовых и иеаккордовых звуков,—

здесь важнее мелодический рисунок,

линия как таковая и звучащий интервал

как источник фонического эффекта и

тематический признак (квинты и кварты

в примере 130, секунды в примере 131),

дифференциация

же аккордового и неаккордового постепенно

утрачивает актуальность. Во-вторых,

многотерцовая вертикаль ведет к

рдсслоению,/ расслоенному восприятию

ткани, то есть к поли-■пластовости.

29

и др.)- Очень

ясно выступает изменение «задачи» по

сравнению с классической гармонией:

там аккорд был важен как носитель

и определитель функции, поэтому

существенно было различение

аккордовых и иеаккордовых звуков,—

здесь важнее мелодический рисунок,

линия как таковая и звучащий интервал

как источник фонического эффекта и

тематический признак (квинты и кварты

в примере 130, секунды в примере 131),

дифференциация

же аккордового и неаккордового постепенно

утрачивает актуальность. Во-вторых,

многотерцовая вертикаль ведет к

рдсслоению,/ расслоенному восприятию

ткани, то есть к поли-■пластовости.

,, <Й. Шопен. Баллада № 1

1.Т.

[Moderalo] А. Бород ин. «Морская царевна»

130 meno mosso

Попеки фонических эффектов, наряду с многотерцовостью, ведут и к использованию новых интервальных структур аккор-дики — аккордов с побочными тонами, «пустых», бестерцовых акордов (см. 1А-2-3).СЙо второй половине века все чаще можно встретить нетерцовую гармонию, в XIX столетии, пожалуй, наиболее определенно заявившую о себе в творчестве русских композиторов, прежде всего Бородина и Мусоргского (см. пример 13). «Бородинские секунды» с квартой (пример 132)— едва ли не первые формы получившей столь широкое распространение в современной музыке тематической гармонии (см. П-5-2).

§ 4. Фактура

В развитии фактуры в XIX веке можно наметить две тенденции.

Одна тенденция связана с использованием колористических «нагрузок» и «разгрузок» (термины Ю. Тюлина — 170, с. 48) '. Это, с одной стороны, усиление достигнутой классиками многорегистровой монолитности, заполнение всего диапазона звучания как целостности (Лист, Брукнер, Вагнер, Чайковский и др.); в связи с этим и фортепиано нередко придается орке-стральность звучания. С другой стороны, как контраст,— напротив, использование прозрачных, максимально «разгруженных» звучностей. В целом приобретается свобода оперирования всем многорегистровым диапазоном как целостным организмом.

Вторая тенденция, более специфичная для общего хода развития музыкального мышления в XIX веке,— мелоднзация фактуры во всех ее слоях, всех аспектах.

Во-первых,,мелодизация выражается в максимальном усилении главного голоса как основного носителя мелодического начала. В оркестровой фактуре иногда для этого достаточно унисонного удвоения, утроения и т. д. На фортепиано же такое усиление достигается специфически гармоническим приемом — утолщением мелодического голоса терциями, секстами, а позднее— еще более сложной аккордикой, что приводит в конце концов к тому виду фактуры и гармонического содержания, о котором уже говорилось выше (аккорд — тембральнын усилитель мелодии, см. пример 8). Здесь нельзя не провести параллель с XVI—XVII веками. Тогда клавесин и лютня через «пальцевое» ощущение целостного" комплекса способствовали возникновению гармонической организации многоголосия. В XIX веке аккордовое усиление мелодии в фортепианной литературе под-# готовило использование тембрально окрашивающей мелодию гармонии и в оркестровой и даже в хоровой ткани (см. современную хоров\ю музыку). Как и в прошлом, новое в гармонии пришло от сольно-инструментального ощущения фактуры и голосоведения.

Во-вторых, тенденция мелодизацни проявляется в «выпева-нии» всех голосов многолосия, мелодизацин фона, который на-' чинает распеваться наравне с главным голосом. Попевки из фона переходят в рельеф и обратно, и интонационные грани' между мелодией и аккомпанементом постепенно начинают стираться (пример 133). Это ведет к насыщению самостоятельной

1 Подробную и тщательную разработку фактурных усложнений гармонической основы различными формами дублнровок, в частности у Шопена, можно найти в работе В. Холоповой (197).

196

197

пате Скрябина?

Как видно, характерная черта

искусства XIX

века проявляется и

в области

фактуры.

133 " С.

Pdx/ланин

ов.

Прслндия

№

7

198