- •Тема 4. Мажоро-минорная система в XIX веке (послеклассический период)

- •§ 1. Общая характеристика

- •Is п. Чайковский. «Черевички», Песенка Школьного учителя

- •49 Ф.Шопеа Мазурка № 23

- •§ 3. Аккордика

- •3. Григ. «На родине»

- •§ 4. Фактура

- •§ 5. Тональное движение

- •Тема 5. Гармония в современной музыке § 1. Общая характеристика современного многоголосия

Is п. Чайковский. «Черевички», Песенка Школьного учителя

Andanlino con inoto

Ох, лю _ те мне, во гре.сех по_гря„за _ ю_щу§

П

еренесение

акцента в «грамматическом» соподчинении

элементов

с аккорда на тон может выражаться в

предельной разреженности

гармонических смен (распевы, «разливы»

тоники,

VI

или III

ступеней — например в Ноктюрне № 8

Шопена, Прелюдии

№ 7 Рахманинова) или, напротив, в

предельной сгущенности

смен аккордов, как бы подпирающих,

усиливающих каждый тон мелодии своей

краской (см. пример 113).

еренесение

акцента в «грамматическом» соподчинении

элементов

с аккорда на тон может выражаться в

предельной разреженности

гармонических смен (распевы, «разливы»

тоники,

VI

или III

ступеней — например в Ноктюрне № 8

Шопена, Прелюдии

№ 7 Рахманинова) или, напротив, в

предельной сгущенности

смен аккордов, как бы подпирающих,

усиливающих каждый тон мелодии своей

краской (см. пример 113).

— Другой путь обновления лада связан со стремлением усилить собственно гармонические тяготения, гармоническую напряженность в связях комплексов, во-первых, через хроматиза-цию гармонии, альтерацию неустойчивых аккордов и, во-вто-_>. рых, через перенос акцента с устойчивости на неустойчивость избеганием реального присутствия тоники (см. 83, 13, 101/ 172).[Этот путД специфически гармонический, казалось бы полностью противоположный первому — мелодическому, вместе с тем обнаруживает с ним много точек соприкосновения в общем направлении эволюции ладотональной организации. Во-первых^ альтерация и хроматизация тесно связаны с вводно-тонностью, то есть увеличением собственно мелодической напряженности. Ёо -вторые, постоянное избегание тоники в конечном итоге приТюди?"ТГ"тому же, к чему вело и усиление переменности функций,— к ослаблению централизации лада. При усилении переменности снимается ощущение единственно возможной направленности аккорда или тона, стираются грани между устойчивой и неустойчивой гармонией; при перенесении акцента на неустой, при избегании тоники и постоянном преобладании неустойчивых гармоний исчезает ожидание немедленного разрешения неустойчивости и даже ощущение необходимости разрешения (см. 101). Пребывание в состоянии неустойчивости делается возможным и даже естественным, вследствие чего направление дальнейшего движения также становится неясным. В целом этим характеризуется основная тенденция развития музыкальной системы в XIX веке, которую можно было бы обозначить как эмансипацию неустоя. Различие данного определения с шёнберговскнм («эмансипация диссонанса») принципиально важно, ибо определение Шёнберга касается элемента конструктивного, предлагаемое же здесь — акцентирует эволюцию функциональных связей.

В связи с этим — несколько слов о самой теории эмансипа-ищш_дас£1щанса^-Замечания об эмансипации диссонанса как характерной черте гармонии на рубеже XIX — XX веков, высказанные А. Шёнбергом, по собственному определению автора, не включались им в какую-либо теоретическую концепцию, как и многие другие его соображения. «У меня,— писал Шёнберг,— нет ни намерения, ни способностей и знаний, чтобы создать... теорию гармонии; все, к чему я стремлюсь, это дать такое представление о музыкальных средствах гармонии, которое позволило бы применить их непосредственно на практике»

190

(208). Его наблюдения — просто констатация факта, отмечен ного чутким музыкантом. Ю. Холопов идею эмансипации дис сонанса кладет в основу концепции эволюции музыкальной си стемы, концепции, при которой эта эмансипация превращается в некую задачу художника и самостоятельную силу, движущую и направляющую все развитие музыкального мышления. С та-' кой теорией трудно согласиться. Не диссонантность как тако вая определяет направленность развития гармонии от XIX к XX веку/Иначе невозможно было бы объяснить, почему многие консонантные бестерцовые гармонии Дебюсси, Бартока, Стра винского, позднее — Слонимского, Щедрина, Тищенко звучат безусловно «современнее», чем, например, насыщенная диссо нансами уменьшенных и доминантовых септаккордов (тоже без их немедленного разрешения) музыка Шопена. На наш взгляд, эмансипация диссонанса не причина, а следствие, одна из форм обнаружения глубинного направления эволюции — освобождения от стабильных, единых нормативов во всех аспектах музыкальной системы. i

Непрерывное модулирование в конце концов /снимает ощущение главной тональности, а усиленная альтерЭТщяприводит к исчезновению существеннейшего свойства мажоро-минорной системы — способности данного тонового состава аккорда служить безоговорочным определителем тональности (см. 1Б-3-4, 1Б-4). Альтерация сближает звучание аккордов разных функций, разных ступеней, разных тональностей (например, увеличенное трезвучие или Vg с двойной альтерацией, составленный из звуков целотонной гаммы). Результат опять-таки один — индивидуализация, переход однозначных отношений в отношения множественные.

В неразрывной связи с эволюцией функциональных отношений находится эволюция звукоряда. И в данном аспекте можно говорить о двух основных направлениях развития, то резко расходящихся, то сливающихся у одного и того же композитора, а подчас и в одном и том же произведении. Направления эти неразрывно связаны с теми источниками интонационного обновления музыки XIX века, о которых говорилось в предыдущем параграфе,— с одной стороны, это диатонизация, идущая от возросшего интереса к различным слоям фольклора, с другой стороны — хроматизация, порождаемая стремлением к воплощению речевых интонаций, требующему острой интервалики.

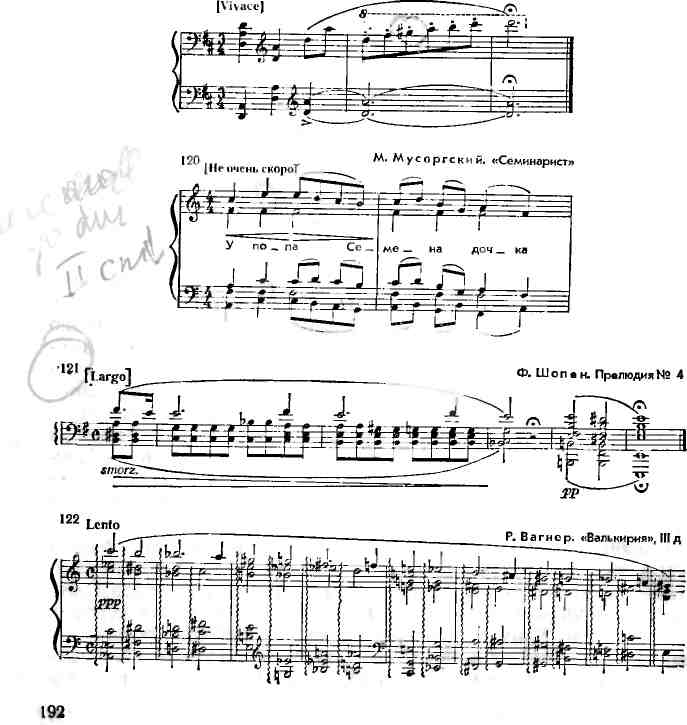

Влияние фольклора обогащает звукоряд чертами различных, в том числе стабильных монодических ладов с характерными для их наклонений признаками: лидийская кварта, фригийская секунда и т. п. (примеры 119, 120), а также чертами ангемнтоники. Хроматизация звукоряда происходит, во-первых, через усложнение альтерации — старая альтерация используется в новых условиях (например, плагальные обороты с аль-

191