- •Раздел I. Понятие и значение римского частного права

- •1.1. Понятие и системы римского частного права

- •Взаимодействие систем римского частного права.

- •2.Отличие права частного от права публичного

- •3.Значение римского права

- •Раздел II. Источники римского частного права

- •2.1. Понятие и виды источников римского права

- •(4.)2.2. Кодификация римского права

- •Раздел 3. Учение об иске. (6.)3.1. Общее понятие о процессах

- •7. Понятие и виды исков

- •8. Особые средства преторской защиты

- •9. Исковая давность. Законные сроки

- •Раздел 4. Лица

- •10. Понятие и виды лиц по римскому праву. Правоспособность лиц

- •11. Правоспособность и дееспособность римских граждан

- •12. Правовое положение латинов и перегринов

- •13.Правовое положение рабов и вольноотпущенников

- •Правовое положение колонов

- •14. Правовое положение юридических лиц

- •Раздел 5. Семейные правоотношения

- •15. Брак и семья по Римскому праву

- •17. Личные и имущественные отношения между супругами

- •18. Правоотношения родителеи и детей

- •Раздел 6. Вещные права

- •19.Понятие вещных и обязательственных прав.

- •6.2. Владение и держание

- •21. Понятие права собственности

- •6.4. Содержание права собственности

- •22. Виды собственности

- •6.6. Приобретение права собственности

- •23. Прекращение права собственности

- •25. Защита прав собственности.

- •26. Права на чужие вещи

- •Понятие и виды сервитутов

- •29.Залоговое право

- •Раздел 7. Обязательственное право

- •7.1. Понятие и субъекты обязательств

- •7.2. Основания возникновения обязательств

- •7.3. Понятие и виды договоров

- •7.4. Условия действительности договоров

- •7.5. Способы выражения воли в договоре

- •7.6. Содержание договора

- •36. Заключение договора

- •7.8. Замена лиц в обязательства

- •7.9. Обязательства со множественностью лиц

- •7.10. Исполнение обязательства

- •7.11. Ответственность должника за неисполнение обязательства

- •7.12. Возмещение вреда (убытков)

- •41. Прекращение обязательств.

- •Раздел 8. Отдельные виды обязательств

- •8.1. Вербальные (устные) контракты

- •8.2. Литтеральные (письменные) контракты

- •8.3. Реальные контракты

- •8.4. Консенсуальные контракты

- •8.5. Безыменные контракты

- •8.6. Пакты

- •8. 7. Обязательства как бы из договора (квазидоговорные обязательства)

- •8.8. Обязательства из деликтов

- •Отличие деликтных обязательств от договорных.

- •49. Обязательства как бы из деликтов (квазиделиктные обязательства)

- •Раздел іх. Наследственное право

- •9.1. Понятие и виды наследования

- •9.2. Наследование по завещанию

- •51. Наследование по закону

- •58. Завещательный отказ

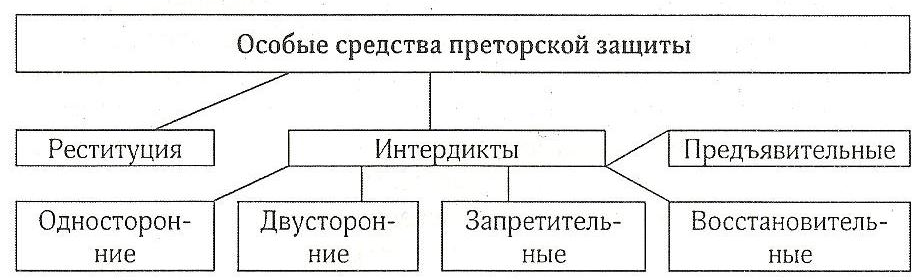

8. Особые средства преторской защиты

Пользуясь преторской властью, претор мог принимать действенные меры по защите нарушенных прав без судейского разбирательства.

К особым средствам преторской защиты относились интердикты и реституция.

Интердикт - распоряжение претора о немедленном прекращении действий, нарушающих общественный порядок или интересы граждан. Интердикты являлись безусловными приказами, например, о возврате какой-либо вещи отдельному лицу, исполнение которых обеспечивалось штрафами и взятием залога. Этот акт принимался претором для скорейшего разрешения спора по просьбе одной из сторон.

Вначале претор проверял жалобы римских граждан, а потом уже применял интердикты. С увеличением количества дел преторы стали предоставлять интердикты без предварительной проверки фактов, что повысило эффективность преторского вмешательства. Важнейшей категорией интердиктов являлись владельческие интердикты.

В некоторых случаях, когда в юридических сделках (формально законных) нарушалась справедливость, претор разрешал отказаться от юридических последствий совершенной сделки. В этом случае после проверки обстоятельств дела принималось постановление о восстановлении прежнего состояния (реституция). Таким образом, реституция представляла собой постановление претора о восстановлении положения, существовавшего до заключения договора. Реституцию от претора могло, к примеру, получить лицо, которое потерпело значительный ущерб от сделки, заключенной под влиянием угроз

или обмана.

9. Исковая давность. Законные сроки

Исковая давность - срок, в течение которого управомоченное лицо может требовать рассмотрения его иска и защиты нарушенного права в судебном порядке.

Необходимость регламентации сроков, в течение которых обладатель нарушенного права может добиваться его защиты, объясняется рядом причин.

Прежде всего институт исковой давности облегчал установление правоприменительными органами истины по делу и тем самым содействовал вынесению правильных решений. Кроме того, исковая давность способствовала стабилизации хозяйственной деятельности, устранению неопределенности в отношении участников спора.

Классическое римское право исковой давности в собственном смысле слова не знало. В этот период были установлены законные сроки для вчинения иска, т.е. сроки существования определенного права в ненарушенном состоянии.

Законные сроки следует отличать от сроков исковой давности.

Так, при законных сроках само право действует в течение определенного времени, потом автоматически прекращается. Например, договор поручения был действительным в течение двух лет, после чего прекращался. Более того, законный срок отсчитывался от даты события и не зависел от действий сторон.

В свою очередь, при исковой давности право, установленное как бессрочное, погашалось бездеятельностью управомоченного лица. В отличие от законных сроков возможен перерыв и приостановление исковой давности.

Законные сроки в Риме постепенно заменялись сроками исковой давности, поскольку исковая давность в большей степени соответствовала защите интересов управомоченного лица.

Исковая давность появилась в римском праве в постклассический период для всех личных и вещных исков. Срок исковой давности был установлен в 30 лет.

Начало течения исковой давности определялось моментом возникновения права на иск. Например, по иску собсвенника (обладагеля иного вещного права) течение давностного срока начиналось с момента нарушения права господства лица над вещью. При обязательствах совершить определенное действие исковая давность текла из момента появления возможности требовать надлежащего исполнения обязательства, и т.д.

Течение срока исковой давности могло приостанавливаться на то время, пока существовали препятствия для предъявления иска (к примеру, несовершеннолетие лица; отсутствие по государственному делу). После отпадания препятствий течение исковой давности продолжалось, а истекшее до приостановления время засчитывалось в общий срок давности.

Исковая давность могла быть подвергнута перерыву.

К основаниям перерыва относились:

- признание долга со стороны должника;

- предъявление иска.

При этом истекшее до перерыва время в расчет не принималось, а течение давности начиналось заново.